21 世纪以来翁方纲之经学与金石学研究综述

赵宝靖

(丽水学院民族学院,浙江丽水323000)

翁方纲(1733—1818)字正三,号覃溪,又号苏斋,清代顺天大兴人,二十岁考中恩科进士,此后先后提督广东、江西、山东三地学政多年,且屡屡出任地方乡试考官,在朝廷则历任内阁学士、鸿胪寺卿等职,并参与纂修《四库全书》。翁氏一生权位颇重,且历掌文衡,同时又喜奖掖风流,提携后辈,故而造士颇众,门生故吏遍布天下,影响远及朝鲜。

翁方纲以“肌理”诗说著称于世,这也是他被研究得最为广泛最为深入的一个方面。进入21 世纪以来,虽然其诗学理论仍然备受关注,但是在翁方纲经学论著的整理与研究、金石学的研究等方面,也开始进展迅速,出现了大量研究成果,形成了翁方纲研究的新格局。以下试为综述之。

一、翁方纲经学论著的整理与研究

1.群经附记的整理与研究

翁方纲的各类经学著作堪称宏富,而关于这些经学著作的存佚、著录及庋藏情况,李丰楙、宋如珊、刘仲华①参见李丰楙《翁方纲著述考》(《书目季刊》1974 年第3 期,第39-58 页)、宋如珊《翁方纲诗学之研究》(台湾文津出版社1993 年版,第13-15 页)、刘仲华《汉宋之间:翁方纲学术思想研究》(中国人民大学出版社2010 年版,第63-81 页)。等学者皆有考论,兹不赘述。在这些经学著作当中颇成体系的当属群经附记系列,翁方纲在其自撰的《翁氏家事略记》中称:“在马兰峪三年,惟每月朔望暨恭逢忌辰节候上陵行礼外,其余月日无应酬,并无唱酬题咏之件,专心将数十年来温肄诸经所记,条件分卷写稿,共得《易附记》十六卷、《书附记》十四卷、《诗附记》十卷、《春秋附记》十五卷、《礼记附记》十卷、《大戴礼附记》一卷、《仪礼附记》一卷、《周官礼附记》一卷、《论语附记》二卷、《孟子附记》二卷、《孝经附记》一卷、《尔雅附记》一卷。”[1]此十二种群经附记著作有些可能已经不复存于天壤之间,而有些则流布海外,如美国柏克莱加州大学东亚图书馆即收藏翁方纲手稿多种,经该馆编辑,已由上海古籍出版社于2006 年影印出版,即《翁方纲经学手稿五种》。今所见《翁方纲经学手稿五种》收《易附记》十六卷(存卷一至卷十一)、《书附记》十四卷、《诗附记》十卷(存卷一至卷七)、《礼记附记》十卷(存卷四至卷六)、《春秋附记》十五卷(存卷一至卷六、卷八、卷十至卷十五)。这些手稿经影印回流中国之后,在大陆尚未能引起重视,而在台湾已经出现了多篇个案研究的学位论文,兹为缕述如下。

首先是彭成锦《翁方纲〈诗附记〉手稿及其海外流布研究》(台湾师范大学2011 年硕士学位论文)②在此之前已有吴淑慧《清儒翁方纲及其〈易〉学研究》(台湾师范大学2004 年硕士学位论文),但彼时《翁方纲经学手稿五种》尚未影印出版。与此同时亦有吴春成《翁方纲〈礼记附记〉研究》(高雄师范大学2011 年硕士学位论文)。但是遗憾的是,这两篇论文都无法在网上下载,笔者因条件有限,亦未能拜阅其纸质本,因此只能阙而不论。,这篇论文考论可谓详尽,其最核心且最具价值的部分当有三点:第一,考察了翁方纲《诗附记》海外流布的两种路径,即“中—日—美”与“中—美”,因此二种路径难有确论,作者认为“二说并陈当是较合宜的方式”[2]64。第二,将《诗附记》的其他版本与该手稿本进行了比较,认为手稿本虽非全帙,但仍然具有补充其他版本(辽宁省图书馆藏残抄本、清代定州王灏光绪刻本及排印本)阙漏的学术价值,而手稿上的翁氏题记则又可为补充翁氏年谱提供新的材料。第三,将翁氏的治经观念与《诗附记》相参看,认为翁方纲在《诗附记》中展现的是“汉宋兼采”的原则,“可以视为清儒由清初复古为宗的学风,走向今文学派过渡期的表现”[2]120。

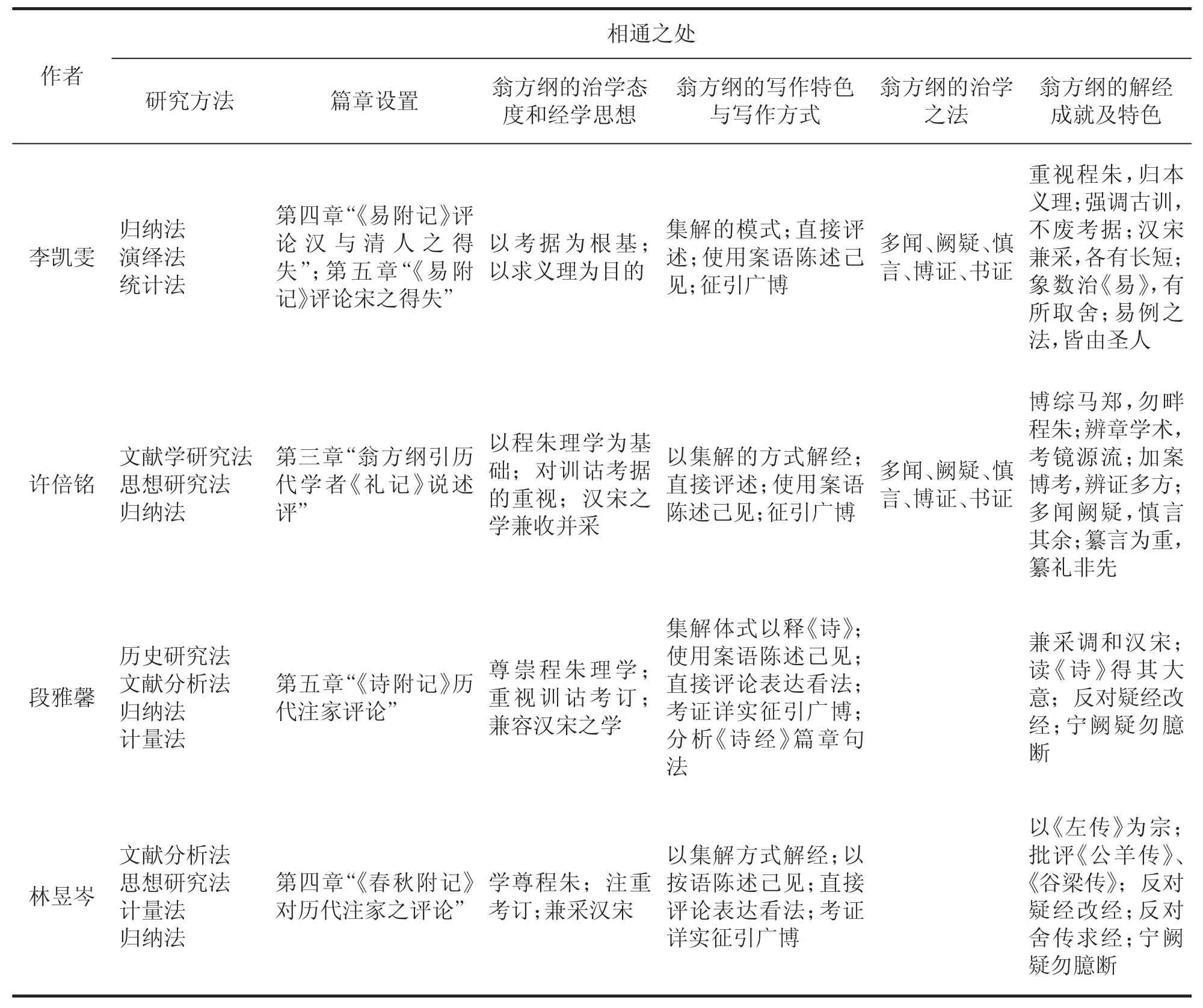

其次是李凯雯《翁方纲〈易附记〉研究》(台湾师范大学2011 年硕士学位论文)、许倍铭《翁方纲〈礼记附记〉研究方法析论》(台湾师范大学2012 年硕士学位论文)、段雅馨《翁方纲〈诗附记〉研究》(台湾师范大学2013 年硕士学位论文)、林昱岑《翁方纲〈春秋附记〉研究》(台湾师范大学2015 年硕士学位论文)四篇论文。这四篇论文系出同门,皆由台湾师范大学赖贵三教授指导,因此在研究方法、篇章设置、立论成说等方面多有共通之处。如表1 所示。

2.《复初斋文集》《苏斋笔记》中经学思想的探讨

除了专门的经学著作,翁方纲在其《复初斋文集》《苏斋笔记》中也屡屡申述自己的经学思想和治学方法,有数篇论文便以之为文献依据,探讨翁方纲的经学思想和治学方法。

陈连营《翁方纲及其经学思想》(《故宫博物院院刊》2002 年第6 期)一文,用近三分之一的篇幅介绍了翁方纲的生平仕履及撰著情况,对其经学思想则归纳为“治学主张兼采汉宋之长,考订之学以衷于义理为主”。

表1 四篇翁方纲群经附记学位论文相通之处

张淑红《“博综马郑,勿畔程朱”——翁方纲的学术思想及其治学特点》(《齐鲁学刊》2005 年第2 期)一文认为,翁方纲治经注重义理,尊崇程朱,而又不主张摒弃考据,因考据可以补理学之短,用翁方纲自己的话说就是“博综马郑,勿畔程朱”,这体现了翁方纲治学兼收并蓄的取向,然而在翁方纲内心深处,考据只是治学的手段,而义理才是治学之指归,作者进一步认为翁方纲“理学的这种自我调节仍为后来汉宋兼采风气的形成奠定了基础。而翁方纲对当时汉学的批判和对理学弊端的自省,也给后来学宗程朱的方东树、唐鉴等人以很大的影响”[3]。

孙运君《从汉宋兼采思想兴起看清代学术的现代转向——以翁方纲、章学诚、许宗彦三家学说为考察中心》(《西南大学学报(社会科学版)》2016 年第5 期)一文认为,翁方纲的核心观点就是合汉学与宋学为一,并且“认为翁方纲可谓清中后期汉宋兼采之学的第一推动者。他从理论上界定了考据学研究方法、范围和标准,这预示着一场新的学术变革的到来,就清代学术史而言,转向已趋必然,其意义不言而喻”[4],而翁氏对于这种学术转向的推动则主要体现在两个方面:第一,祛除学术迷信考据学之魅;第二,提倡学术之自由,反对学界被考据学绑架。

以上,研究翁方纲群经附记的几篇论文虽然侧重文献学方面的考究,但是对于翁方纲的经学思想和治学方法亦有申述和归纳,而陈连营、张淑红、孙运君等人的论文则直接从《复初斋文集》《苏斋笔记》中探讨翁方纲的经学思想和治学方法。综观这些研究,目前学界对于翁方纲的经学思想和治学方法已经达成高度的共识,即翁方纲治学汉宋兼采,尊崇程朱又不废考据,考据以衷于义理为主,考据是方法是手段,义理才是指归,正如罗检秋所言:“一些宋学家兼采考据,却不能走出宋学藩篱。……面对汉学的扩张,翁方纲一定程度上肯定考据学方法,而思想上归依于程、朱理学。”[5]

至于张然博士所云“翁方纲在经学方面没有一部专著,其《论语附记》、《孟子附记》、《礼记附记》、《苏斋笔记》等书都是集结了平时读经的笔记,‘治经札记已积成卷矣’,主要是杂感和一时一地的思想火花,不成体系。……与乾嘉时期主要的经学家相比,翁方纲的学术水平和治学方法都明显落后。以汉学的标准评价,他不大懂得文字形声之学;以宋学的标准衡量,他谨守程朱,于义理没有创见。因此他的经学著作往往写成治学方法、学术规范的探讨,并非经学,而是指导人们怎样学经。孤立地看他的治学思想,于当时的初学者不无裨益,于学术史上的汉宋之争也有启发。其实他强调亲见为证,是出于金石学的经验。要求学人‘勿畔程朱’,与他长期担任学政也不无关系。而且他论述的重点在方法,缺乏实际的学术成果,就不能称其为经学家了”[6],虽亦成一家之言,然评价古人未免过于严苛。

二、翁方纲金石学的研究

翁方纲是清代著名的金石学家,每每利用仕履公务之便探访碑石、考订文字,其所撰《两汉金石记》《粤东金石略》等金石著作不仅号称精审,而且影响深远。目前学界对其金石学亦多有关注,兹为缕述如次。

1.对翁方纲访碑活动及鉴赏之法的关注

首先是朱乐朋《翁方纲的金石学研究》(《首都师范大学学报(社会科学版)》2006 年第6 期)、《翁方纲的金石考察活动》(《山东科技大学学报(社会科学版)》2007 年第1 期)两文,两文都考察了翁方纲利用公务之余所进行的金石探访和考订活动,前一篇还对翁氏的几种金石学著作进行了考述。

其次是刘仲华《清代翁方纲搜集、鉴赏金石的方法及其治学宗旨》(《唐都学刊》2009 年第6 期)一文,该文考察了翁方纲搜集金石的四种途径:其一,公务之余的寻访;其二,托人代为寻访、摹刻;其三,向人借览;其四,门人友朋所赠。认为翁氏鉴赏金石的态度非常谨慎,一以眼见为实,重视各种拓本、摹本、翻本的源流和传承关系,不以描摹有失而定其为伪,而翁氏研治金石的目的不在于考证经史,而在于“以金石证书法”。

第三是卢慧纹《汉碑图画出文章——从济宁州学的汉碑谈十八世纪后期的访碑活动》(《美术史研究集刊》,2009 年第26 期)一文,该文以清代山东济宁州学所藏汉碑为研究对象,重点考察了黄易、翁方纲的访碑活动,认为他们对于汉碑的诠释和演绎,对于后来石刻的著录和字书的编纂都形成了极大的影响。

2.对翁方纲金石专著的研究

关于《两汉金石记》,首先是刘天琪《翁方纲〈两汉金石记〉成书考》(《中华书道》2009 年第63 期)一文,该文重点考察了翁氏《两汉金石记》的成书条件及过程,认为有五点要素作用巨大:其一,文字狱高压的学术环境;其二,多次典试与督学的经历,使其有机会探访大量的金石拓片,为成书奠定了基础;其三,与多位金石学家的交游,使其受益匪浅;其四,参与编纂《四库全书》为其创造了必要的学术条件;其五,丰富的藏书和对金石碑版的用功之勤,也是成书不可或缺的条件。

其次是张朵聪《翁方纲〈两汉金石记〉研究》(河南大学2010 年硕士学位论文)一文,该文对翁氏《两汉金石记》一书作了较全面的研究,认为《两汉金石记》中所体现的治学方法有三:其一,以“多闻、阙疑、慎言”品评汉碑刻石文字;其二,用互为借鉴的方法补充纠正碑文史籍和人名;其三,隶法继承和演变的补遗。该文同时对《两汉金石记》所载录的两汉石刻文字作了考察。该文最后认为《两汉金石记》在金石学领域贡献有二:其一,为考证小学提供了珍贵资料;其二,翁氏研究碑刻文字,对清代碑学产生了重要影响。

关于《粤东金石略》,首先是欧广勇、伍庆禄补注《粤东金石略补注》(广东人民出版社2012 年版)一书,该书将翁氏《粤东金石略》加以整理,并在原书基础上增碑188 通,配图149 幅,并重拟碑目,增加了注释,不仅使翁氏之作臻于完善,更为粤东金石存一文献,尤其该书是续书之作,更见其意义非凡。

其次是关汉华《翁方纲〈粤东金石略〉文献价值初探》(《图书馆论坛》2012 年第4 期)一文,该文认为翁方纲在广东学政任上撰成的《粤东金石略》具有极高的文献价值,体现在四个方面:第一,该书所辑资料,既具有全面性与广泛性,又做到重点突出,特色鲜明;第二,勘正史传失误;第三,弥补史籍遗缺,防止文献散佚;第四,对广州药洲九曜石进行了翔实考证。

第三是宁夏江《翁方纲〈粤东金石略〉对粤北金石文物的考究》(《韶关学院学报·社会科学》2013 年第11 期)一文,该文首先考察了《粤东金石略》的体例,其次探讨了翁氏搜集金石文物的两道程序,即文献搜检和现场勘验,最后讨论了翁氏对粤北金石文物价值的认知,即勘正史志、补载阙失、依物传人、艺术品鉴。

3.翁氏金石学对篆刻的推动

徐春燕《试论清乾嘉学者型官员对岭南篆刻的推动——以翁方纲、伊秉绶、阮元为中心》(《中国书法》2016 年第18 期)一文角度比较新颖,认为翁方纲撰成《粤东金石略》开启了岭南金石学的先河,并成为岭南篆刻“印外求印”的滥觞,同时翁氏提出了“质厚”的印章审美观,倡导学问与艺术相结合,且广交印友,谈文论艺,并运用到自己的篆刻实践当中,这种种做法“势必会对清末岭南文人印章流派的形成起到一定的作用”[7]。

综上,学界对于翁方纲的金石学已经多有关注,且出现了一批研究论著,但是深度、广度仍显不够,翁氏金石学仍具有不少研究空间和价值。

——翁方纲定武《兰亭》的收藏问题

——以翁方纲“寿苏会”为中心