地方人大代表建议质量评价实践研究

葛微

人大代表提出议案和建议,是代表履职的法定方式。人大代表的议案是针对本级人大职权范围内提交的大会议事原案,内容范围仅限于人大及其常委会职权。但是人大代表建议的内容就宽泛得多,代表对本行政区域内的党委、人大、政府、法院、检察院、群团组织、派驻机构等的工作,均可以提出代表建议[1]。人大代表建议是代表对自己关注的问题进行推动解决的法定抓手。

一、研究代表建议质量标准的必要性和紧迫性

(一)代表建议质量影响着人大制度建设

代表建议质量影响到代表履职效果。如果人大代表建议有质量标准,那么人大代表就会明确该怎么提建议、提什么样的建议,这对于全面提升人大代表建议质量、提升人大工作有帮助。同时,人大代表建议内容通常是对“一府一委两院”工作的建议,是交给“一府一委两院”来办理的,如果代表建议质量不高,对“一府一委两院”工作没有实质性的推动作用,让“一府一委两院”认为人大代表是给自己添麻烦的,自己的事情本来就很多,还要应付代表建议,久而久之,“一府一委两院”就会对人大代表建议表面接受而内心排斥,办理、答复均流于形式,人大代表建议成为一张废纸,没有发挥任何正面作用。一些地方人大为了加强人大代表建议的督办工作,与政府部门之间建立了办理建议工作的刚性约束机制,人大代表对建议办理工作不满意,直接影响办理单位的绩效考核。在这种对政府部门办理代表建议工作刚性约束越来越强的情况下,如果代表建议质量不高,代表若坚持不满意,就会使党委和“一府一委两院”与人大产生矛盾,影响人大与党委、“一府一委两院”的关系,让人大工作陷入被动局面。人大监督“一府一委两院”,人大监督工作的开展如果得不到被监督方的有效配合和支持,即使人大监督职权的行使有宪法和法律的保障,但在实践中也会遇到阻力,难以为继。

(二)人大代表建议质量影响到国家治理能力建设

2019年10月31日,党的十九届四中全会提出加强国家治理能力建设。国家治理能力中有一点是跨部门整合资源的能力,在现有的组织体系中,具有这种能力的有党委和人大。人大的这种作用发挥出来的话,对于提升国家的治理能力将具有积极意义。人大除了具有法定的国家权力机关、代表机关的作用以外,实际上还有一个推动跨部门合作的力量。这种力量使用好了,能够推动政务机制创新,实现本地区各项事业的均衡协调发展。人大代表建议关注的是问题的解决,但政府部门不是按问题导向设置的,代表建议的落实,通常需要跨部门协作。代表建议质量高的话,可以推动政府部门合作解决问题。这种跨部门合作的潜质是人大天然具备的。人大代表建议是从人民利益出发的,为了人民的利益,可以让政府部门形成共识,突破部门割据的顽疾,整合部门力量。质量高的代表建议,在对其落实的过程中,就会带来这样的成效,让人大在既有作用的基础上,产生新的、跨部门的整合作用。

(三)研究人大代表建议质量标准是人大创新工作的基础

要不断提高人大代表建议的质量,是各级人大的共识,在各级人大常委会的实践中,也有许多经验可总结。但是,到底什么样的建议才是高质量的建议?即建议的质量评价标准,却一直没有建立起来。这就难免使建议质量高成为一个符号,没有共识,没有标准,各有各的说法,各有各的想象,在实践中自然制约了人大工作。当前是中国进入新时代,也是人大工作的新时代,各级人大都在创新,创新彰显宪法精神[2]。创新的前提是基础性工作要扎实。为代表建议制定评价标准,就是一项基础性的研究工作,是做好人大代表建议工作的基础。

二、 代表建议质量的概念

代表法中规定的代表建议,是一纸文书,是一种文本。但是要评价代表建议质量,就不能简单地就文本论事,而应该结合建议提交后产生的效果来进行评价。脱离了效果来谈质量,就成了纸上谈兵的赵括,文本看起来好,却没有实际意义,这样的无法发挥实际作用的建议,是谈不上质量的。某市某区的一位人大代表提交的建议,在最初没有考虑到办理效果时,多次被评为优秀建议,但仔细研究该代表的建议就会发现,他是个会写文章的代表,所提建议看起来都视野宏观、方向正确、论证翔实,从文本上看是篇好文章,但是交给办理单位真正操作起来,却没有任何实质意义,没有推动实质工作。结合多年的工作实践,笔者认为,评价代表建议质量,既要包含建议文本,也要涵盖建议落实情况。代表提出建议的目的是希望自己关注的问题能得到解决,建议文本只提出了问题和解决方案,但并不代表这个问题真的得到解决或已列入有关部门的解决日程。而问题的解决是代表建议的最终目的,解決情况当然应该纳入质量评价体系中。

从代表建议的评价程序上看,代表建议的质量也应该涵盖建议办理结果。对代表建议质量进行评价,往往是在建议办理结束后,需要对建议进行表彰的时候作出。因此,评价的是已经办理结束的代表建议,而不是刚刚提出的代表建议。

据此,笔者提出的人大代表建议质量评价,是指人大代表依据代表法,在人大会议期间或闭会期间向人代会或常委会有关机构提交的,反映本行政区域内存在的各方面问题或矛盾,并提出解决意见的行为的评价,并且包含建议落实情况的评价。

三、代表建议质量的主要问题

大部分的人大代表建议对于推动当地经济、社会、民生等各项领域发展都起到了积极作用,但是,也有部分代表建议质量不高。对近年来代表建议中存在的质量问题进行梳理,可以归纳为以下几方面。

(一)文本形式错误

代表法规定了代表建议内涵,但是对代表建议文本并没有作出具体规定,全国和地方各级人大根据代表法的原则要求,都对代表建议提出了结构格式的要求,但是还是有一些代表对代表建议的内涵理解不够,错误地以“提案”“请示”“报告”“信”“反映”、论文等形式提出代表建议。

(二)应付痕迹明显,没有实质内容

一些代表看到要开大会了,别人都提交了建议,自己不提交又不好,于是为了提建议而提建议,随便应付,抄袭新闻、剪贴网络文字。还有些代表将自己听说的问题,没有去核实真实性,就形成了代表建议。有些建议是只有一两句话的“豆腐块”,也被随意提交上来。这些代表建议应付痕迹明显,谈不上有质量。还有些代表建议内容空泛,空话、套话多,看上去说的都没有错、都有道理,但却没有实质内容。

(三)涉及事项不属于本行政区域事权

一些人大代表对代表建议提出的范畴不明确,所提建议超越了本行政区域事权,超越了法律规定的职权范围。

(四)涉嫌谋取个人私利

一些代表的建议带有明显的谋取私利痕迹,利用代表身份,为本人、亲属或者所在单位谋取合法或者非法的私利。非法的私利,当然不能成为代表建议。对于合法的私利,作为代表也应慎重,尽量避免代表建议选题不当引发的不良影响。这一点也是实践中衡量代表建议质量的一个考量因素。

(五)过分追求局部利益,大局观念不足

有的代表着选区或者选举单位意愿的一些代表建议,有可能与更大区域范围,甚至国家的全局观有冲突。全局观背后是全体人民的利益,局部观背后是部分人民的利益,当二者出现矛盾时,作为地方国家权力机关组成人员的人大代表履行国家职务的需要,应该优先考虑全体人民的利益,具有大局观。如果代表完全不考虑大局观,过分追求局部利益,其所提建议自然有方向性偏差,质量受到影响。

(六)多事一议

有些人大代表把自己想反映的多个问题写在一份建议里,出现了“多事一议”现象。将多个不同类型的问题或矛盾都反映在一份建议里,一方面,多个问题或矛盾,需要多个部门办理,办理责任不容易明确;另一方面,建议中的问题或矛盾,没有全部得到解决时,在进行满意度评价时,代表也不能分项评价,容易产生矛盾。因此,建议“一事一议”,即一份建议只研究一个问题,这已经成为各地人大代表建议工作的一项共识[3]。

(七)缺乏调研支撑,观点难以服人,可行性不足

代表发现了可以形成代表建议的素材,应该进行深入调研,了解和核实该素材的真实性,了解其解决所需的政策法规依据、实践依据是否充分,在调研的基础上撰写建议文本。但是一些代表建议缺乏必要的调研,陈述理由不充分,难以说服政府部门进行有效办理,这是影响代表建议质量的一个因素。

(八)对建议实施难点与障碍点缺乏考虑,影响建议落地

一些问题还缺乏现实解决条件,问题虽然提出来了,但是没有解决的可能性,建议無法落地。或者是因为代表不了解政府运作机制,提出的解决方法不切实际,或者不明确办理部门,致使建议在交办的时候就交错了部门,办理起来自然受到影响,这些也都影响到建议质量。

(九)对建议办理过程参与不足

建议交办给相关的政府部门,政府部门在办理的过程中会与提建议的代表进行联系,听取代表对办理方案、办理情况的意见建议,邀请代表参加有关的座谈会、检查活动、汇报活动。办理部门反映与有些代表沟通难,电话打不通,或者代表说自己忙,没有时间参加等等。代表对建议办理过程参与不足。

(十)满意度评价原则失守

政府部门办理完代表的建议,会就办理情况请代表进行满意度评价。有些代表在做满意度评价时原则失守,随心所欲,甚至以满意评价为手段,威胁或者变相威胁办理单位采纳不合理建议。

(十一)建议落实率不高

代表建议的满意率不等于落实率。一份好的代表建议选题,只有得到真正落实才有意义。但是在实际中,代表建议的落实率并不高,能够通过代表建议方式解决的问题也并不多。这其中有政府部门的原因,有分件机构的原因,也有代表自身的原因。代表建议落实情况,是影响代表建议质量的一个因素。

以上十一种代表建议质量问题可以合并分为四种类型:第一项是形式不规范引起的代表建议质量问题;第二、三、四、五、六项可合并归纳为因选题不合适导致的质量问题;第七项和第八项是因调研不充分导致的质量问题;第九、十、十一项是建议办理环节运行不当而引发的代表建议质量问题。

四、评价代表建议质量的内容要素

为了研究代表建议质量标准,笔者特意向多位知名的深圳市市人大代表和人大工作人员发出了微信问卷,听取他们对代表建议质量标准的见解,他们都是熟悉代表建议工作,有丰富实践经验的专家。三位市人大代表对此进行了完整的回复,他们的回复如下:

杨代表认为高质量的人大代表建议应具备八个主要特点:一是“一事一议”,不宜贪大贪多,不宜繁杂;二是摆事实、讲道理,用数据说话;三是讲清现实状况、存在的问题与难点痛点,提出解决的相应对策和建议;四是主题明确,论点鲜明,论据充分,路径清晰,办法精准;五是文理清晰,逻辑缜密,内容丰富,语言简练;六是标题精准,清晰反映核心要点与实质;七是所提建议与解决的可能基本一致,不致悬在半空;八是真实反映人民群众当前最为关切、社会最为紧迫的问题,事情不分大小,重在建议恰当和解决的效果。

瑞代表认为高质量的议案建议包含了三个核心要素:充分的依据、合理的分析、明确的建议。(1)在议案建议提出的过程中,撰写的每一个背景内容、政策法规、现实情况,都要有依据,最好还要有数据,做到有理有据,切不可以听人说,或看了一个新闻什么的,了解片面,没有经过调研和深入核实不能成为依据;(2)议案建议的分析,要有逻辑性,有层次、多角度进行分析,力求办理单位、政府部门可以感受到换位思考后的可能性,通过分析了解事情的严重性、迫切性以及表面现象后的本质;(3)提出建议的部分,要有明确的方向、清晰的建议,具体建议不可以含糊不清、导向不明,导致无法检视议案建议是否最终得到落实。

李代表认为,除了书面规范的基本要求外,最重要的是选题,选题要做到五个方面:一是与市委工作同向;二是与人大常委会工作安排同拍;三是与政府重点工作同力;四是与市民同心;五是与时代同步。选题之后就是大量而充分的深入调研,全面收集证据并做好数据分析,提出符合实际的有具体解决方案的建议。

结合三位人大代表的意见和自己多年做代表建议工作的实践与思考,笔者认为代表建议质量的评价内容,可涵盖以下四个方面的要素。

(一)形式规范(此项参数设为A)

代表建议的标题、结构、签名等应符合基本的形式规范,没有出现性质偏差。代表建议标题应为“关于XXXX的建议”,建议正文的结构应该包括案由、案据和建议三个部分,签名应在签名栏,用正楷亲笔书写,字体清晰,并注明代表证号码,代表证号码位数完整,顺序正确。如果建议是由多名代表联名提出的,领衔代表的名字应该写在第一位,附议代表的名字写在领衔代表之后[4]。

(二)选题适当(此项参数设为B)

选题就是选取的问题,即建议关注的问题或矛盾是什么和怎么解决这个问题和矛盾的建议措施。选题通常反映在建议的题目中。看到标题,就会对选题有个初步了解。什么样的选题能写出有质量的建议呢?通常来看,有以下三方面的选题:

1.回应百姓关切,且是本行政区域内公共服务性质的主体能办的事情的选题(此项参数设为B1)

换句话说,就是政府有能力解决的事情。这样的问题又分为三个类型:一是群众关注,但是政府没有注意到的事情。比如,某市某区作为最早开发建设的区域,城区全面老化,正在全区范围内大面积地进行旧城改造和城市更新,更新区域的超市被拆掉了,居民没有地方买菜,生活不便利。这个问题,是政府很容易解决的问题,只需要在与进入城市更新的开发商签订改造协议中附加条款,要求开发商在拆迁时,为居民配套便民买菜服务即可。但是当地政府没有发现这个问题。这个问题覆盖的群众面广,政府解决起来难度不大,及时解决后,会让群众感受到政府对民意反应的敏感,效果良好,这种问题就是代表建议比较好的选题。二是群众关注,政府部门能够解决,却又长期没有解决的问题。对于这类问题,群众意见比较大,认为政府不作为。把推动这类问题的解决作为选题,当然是人大代表比较合适的选择。发现这两种问题,对人大代表来说并不困难,只需要深入接触群众,了解群众的实际需求就能发现。三是被媒体关注曝光的本行政区域内的问题。媒体曝光关注的事务,往往是政府能够解决而尚未解决,群众又比较关注、社会反映强烈的问题。人大代表在微信里或者报纸上、网络上看到这类报道,当时没有时间,可以先保存起来,等有时间了,再仔细阅读,并进行调研,形成建议。

2.对政府工作具有适度前瞻性意义的问题选题(此项参数设为B2)

有些问题是政府正在关注,但还不知该怎么入手、如何解决的问题。针对这类问题提出的代表建议,往往能引起政府的关注,让政府感受到人大代表建议有质量。比如两年前某市人大代表提出在该市率先运用区块链技术,发展黄金金融业的建议,建议立即引起了人民银行当地分行的注意,黄金处的处长主动拜访代表,了解有关情况,因为该问题正是人民银行当期关注的问题,正不知如何入手,看到了代表建议,就找到了工作的切入点,办理部门评价代表的建议质量高。人大代表可以通过关注中央政策、国务院最新发布的信息,捕捉这方面的素材。地方政府的行为围绕着中央和国务院的指挥棒运转,依据中央、国务院最新精神发现的问题、提出的建议,即是地方政府具有前瞻性的工作。

3.对治理机制改善有良好建议的选题(此项参数设为B3)

政府部门的官员反映,由于体制外的人大代表很难接触到政府的内部运作,不了解政府工作,而体制内的人大代表虽了解情况,却因为涉及自身利益又不敢言,因此,代表建议的选题往往关注具体事务的解决,发现体制机制深层次問题的能力不足。发现治理机制方面深层次的问题难,但是一旦发现,也是非常好的选题方向。例如,为什么政府投资项目预算偏高?这一问题是什么运行机制导致这种弊端的产生?发现了原因,提出合适的改进措施,将大大节省财政资金、改善治理水平,对公众和国家均有好处。这样的建议有深度,解决起来效果明显,当然是有质量的建议。但这样的建议需要代表了解政府投资项目产生流程并熟悉其运作。这是普通代表很难发现的。

(三)调研充分(此项参数设为C)

调查研究是支撑建议质量的主要因素。通常来看,调查研究这部分也包含两个方面的内容:

1.对问题产生原因调查清晰,抓得准(此项参数设为C1)

这样解决方法就会有的放矢,落实起来就有可能。深圳市一位人大代表提交了一份推动深圳湾污染治理的建议,从2007年至2015年,代表就这个问题多次提交建议,但是建议直到2015年才得到落实,该代表总结自己2007年首次提该建议时没能得到有效落实的原因是当时调研不充分,此后他又经过了两年的深入调研,使该建议比较成熟,2015年再次提交后,得到政府有效落实,促成了深圳湾污染问题的解决。

2.对解决问题的办法和措施调研充分,建议可操作(此项参数设为C2)

由于政府主要官员的任命机制和政府部门是运用指标考核来实现管理的原因,政府部门的眼睛都是紧盯着上级的指挥棒的,对办理代表建议的意愿不高,源动力不足。在这种情况下,如果代表建议的可操作性不强,往往就会被搁置,或被办理部门用各种理由推却,问题不能得到有效解决。这就要求代表建议不仅要把关注的问题选好,摸清产生问题的原因,还要在政府该怎么干上说清楚,也就是要具有可操作性。有些代表建议就是因为对落实的可操作性调研不够,影响了建议的落地。例如,某市人大代表的一份建议,从2005年起至2015年,连续十年提交,同一个问题,直到第十年才得以落实,究其原因是一位熟悉政府投资项目立项程序的代表介入,他非常了解政府运作程序,指出了建议应针对政府部门的哪个环节有针对性地提出,才使该问题得到突破性解决。

(四)办理情况良好(此项参数设为D)

一个高质量的建议,还应该包括它能够得到有效的落实。建议问题选取好,调研充分,政府拿到这份建议,就能比较方便地进行落实。但是对于一些群众关注,政府能够解决却长期没有解决的问题,究其原因,大多是因为问题涉及跨部门职权,需要多个部门合力来解决。而每一个政府部门都觉得不光是自己的职责,还需要其他部门的协同,但又都没有协同其他部门运作的能力,因此问题就被久久搁置。对于这类问题,落实起来难度大,督办就显得重要了。某市某区的一位人大代表早在2013年就破解了这一难题。她自行督办代表建议,整合了多个办理部门的力量,自己也参与其中,积极督促,最终使得问题得到高效解决。她的这一做法,已经在越来越多人大代表中传播,得到效仿,有效地推动了代表建议的落实率。

五、 代表建议质量评价的主体维度要素

既然代表建议质量意义重大,而且本文也对代表建议质量的内容要素进行了探讨,下一个问题就是谁有权利对代表建议作出质量评价?是人大及其常委会吗?

评价主体的研究还要依据代表建议的基本分析作出。众所周知,代表提交建议有两个目的:一是发现社会痛点,推动社会发展,服务公众;二是就如何解决社会痛点,督促政府找到解决办法,改进工作。作为与代表建议密切关联的公众、政府、人大代表和人大常委会,都应该成为评价代表建议质量的主体。

(一)公众(此项参数设为G)

人大代表建议围绕推动社会痛点问题提出,帮助利益相关的公众解决实际问题,问题解决的好不好?利益相关的公众有比较切身的感受。建议代表的是这部分利益群体的权益,他们对建议有评价的权利。与此问题利益不相关的公众群体,也有评价的权利,虽然他们没有通过建议实现直接的利益,但是他们有比较公正的视角,可以作为公平性的考虑,纳入评价主体中。

(二)政府(此项参数设为Z)

代表建议交给政府办理,作为办理单位,对代表建议的质量也有评价的权利。如果代表不了解情况,调研不深入,提出了远远超越办理单位能力的问题,或者提出的建议早已经得到了落实,只是由于代表不了解情况,调研不够就进行了提交,政府部门自然觉得代表建议质量不高。实践工作中,对代表建议最多的评价,往往来自办理单位,他们不会直接与代表产生冲突,当面指出代表的建议不合理,但是私下里会议论代表建议质量不高,对代表履职水平有微词。作为建议的实施者,办理单位对代表建议有发言权,可以作为评价主体。

(三)人大常委会(此项参数设为R)

人大常委会作为人民代表大会闭会期间的常设机构,是代表的工作机构,也是代表机构,拥有历届历年的数据,对代表履职信息掌握最全面、最集中。而且其落脚点也比较中立,处在政府和公众之间,对代表建议质量有发言权,可以作为评价主体。

(四)人大代表(此项参数设为X)

人大代表享有对建议办理情况进行满意度评价的法定权利,当然也是建议质量的评价主体。

六、基于内容要素和主体维度要素建立的评价指标体系

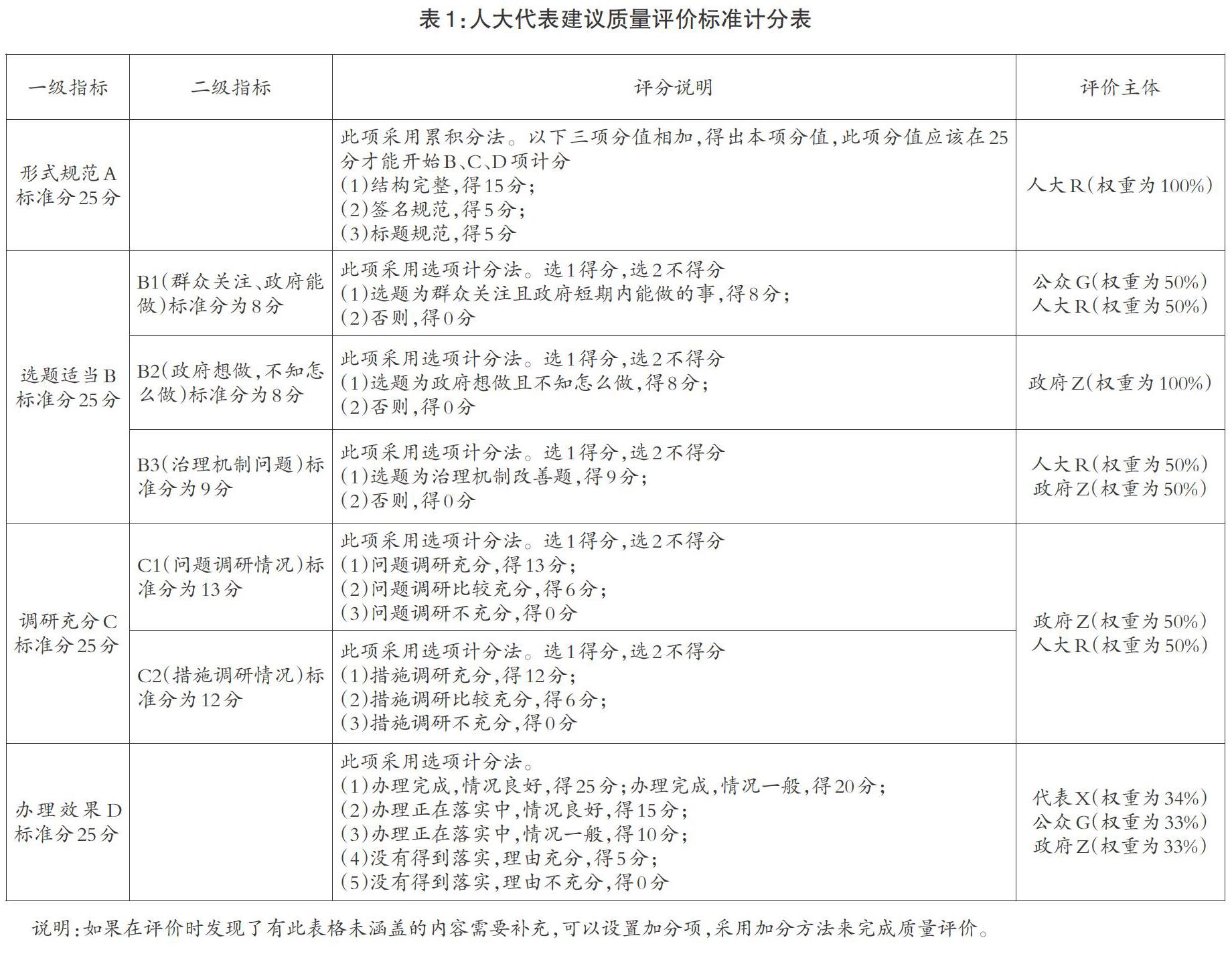

笔者经过对比衡量既有的评价指标体现,发现既有体系中没有适合本题探讨要求的体系可以应用。本体系属于新创建,采取百分制计分方法,将客观评分与主体要素评价加权相结合建立体系。对代表建议的质量评价分值,最高是100分。因为是首次探索,先暂定所有的因素对结果的影响是平均的,但是考虑到结果应为整数,在设定每个样本的基数时,会根据其重要程度,适当做整数调整。基于这样的原理安排,对内容要素进行样本设定基数。

形式规范项A的基数占比为25%,因采用百分制计分法,A的基数分为25分。此项采用累积分制度。以下三项分值相加,得出本项分值。(1)结构完整,得15分;(2)签名规范,得5分;(3)标题规范,得5分。此项分值应该在25分才能开始B、C、D项计分。对形式规范項A的评价,只有人大常委会有评价权威,因为形式规范的标准是人大常委会制定的,因此对于A项,人大常委会(R)的评价权重为100%。

选题项B的基数占比为25%,因采用百分制记分法,B的基数分为25分。由于B中有三种情况,一种情况是群众关注B1,基数分为8分;第二种情况为政府想做B2,基数分为8分;第三种情况为机制问题B3,基数分为9分。此项采用选项计分法,选哪一项,得相应的分数。再看一下该项的评价主体:对于B1项,评价主体为公众(G)和人大常委会(R),因此二者的权重各占50%;对于B2项,评价的主体只有政府(Z),因此政府(Z)对此项的评价权重为100%;对于B3项,评价主体应为人大常委会(R)和政府(Z),因此二者评价权重各为50%。

调研项C的基数占比为25%,因采用百分制记分法,C的基数分为25分。由于C中有两种情况,一种情况是问题调研充分C1,基数分为13分;一种情况为操作调研充分C2,基数分为12分。此项采用选项计分法,选哪一项,得相应的分数。再看一下该项的评价主体:对于C1、C2项,评价主体均为政府(Z)和人大(R)两项,因此两项的评价权重各占50%。

办理效果项D的基数占比为25%,因采用百分制记分法,D的基数分为25分。由于D中办理效果有五种程度:(1)办理完成,情况良好,得25分;办理完成,情况一般,得20分。(2)办理正在落实中,情况良好,得15分。(3)办理正在落实中,情况一般,得10分;(4)没有得到落实,理由充分,得5分。(5)没有得到落实,理由不充分,得0分。此项为选项计分,办理效果属于哪种程度,就得相应的分数。再看一下该项的评价主体应该有三项:人大代表(X)、公众(G)和政府(Z),权重设置分别为34%、33%和33%。

公众(G)、政府(Z)、人大常委会(R)、人大代表(X)四种主体要素均与代表建议质量评价内容要素有联系,但是这些主体要素并不是平均地对所有的内容要素指标有评价的权利,而是根据利益相关性,对要素指标有不同的评价权利,因此也产生不同的评价加权。主体要素(G、Z、R、X)对质量要素的评价采用平均加权制。如果权重平均值产生小数,就权重轻重程度,适当调整为整数基数。例如,对于问题调研充分(C1)项的评价主体有人大(R)和政府(Z)两项,则人大(R)和政府(Z)的评价各占权重的50%。对于效果(D)项的评价主体有代表(X)、政府(Z)和公众(G)三项,平均权重将出现小数情况,按照整数基数要求,和三个主体要素在此项中的重要程度划分,适当调整权重分配比例,则三者权重分配为:代表(X)为34%、政府(Z)33%和公众(G)33%。

用K表示代表建议质量分数,则:

K=A+B+C+D

B=B1+B2+B3

C=C1+C2

将以上体系架构用表格表示(见表1)。

从表1中可以看出,上述分值设置出的指标评价体系偏重于调研和落实效果,选题偏重政府落实能力。如果想让指标体系有其他偏重,也可以通过改变基准分数数值来调整。

接下来的问题是G、Z、R、X如何取样?也就是谁代表公众、谁代表政府、谁又代表人大,评价主体的人大代表如何确定?对于这一点,各地人大在实践中,可以结合各自实际予以賦值。笔者在此以某市某区级人大设想了一个便于操作的程序。如下:

G(公众),由利益相关方的公众、利益不相关方的公众各按50%的原则产生。其中的利益不相关方公众的产生,可采用公开征集公众报名,随机抽取的方法。

Z(政府),由区委(政府)督查科根据督办代表建议的情况作出满意度评价。

R(人大常委会),由人大常委会的代表工作机构负责作出,或者将大会期间的议案审查委员会延伸至闭会期间,由议案审查委员会行使其职。

X(人大代表),由提交建议的人大代表作出评价,包括领衔代表和附议代表。

还有一个问题,是否全部代表建议都要做质量评价呢?从操作性考虑,笔者认为,可以结合目标和进行评价所能付出的工作量来作出。如果是考量代表履职情况,可以对全体代表的建议质量都进行评价,这当然需要花费大量人力。如果目标只是为了选出优秀代表建议,用于常委会的表彰,为代表树立典型,就不需要对全体代表建议进行评价,只需要在预选出的建议范围内进行评价,这样工作量不大,易行可操作。如某地常委会需评选出10份优秀代表建议,即可先筛选出20份代表建议参评。这20份如何产生呢?各地可结合各自的实践做法产生。深圳市罗湖区人大有一个街道人大重点督办代表建议的机制,初步的这20份,可以从各街道人大工委督办的代表建议中确定。也可由常委会各工委、政府督查科按一定比例推荐产生。此外,可引入个人申报机制,由人大代表自行向常委会代表建议工作机关提出参评申请。

基于此形成的代表优秀建议案,具有一定的客观性、公正性,可以先试验试行,发现的问题再进行补订修改完善,在此基础上,形成阶段性评价标准。

注释:

[1]《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第十八条。

[2]杨云彪:《基层人大创新彰显宪法精神》,载《人大研究》2019年第10期。

[3]《广东省各级人民代表大会代表建议、批评和意见办理规定》第四条。

[4]刘德永:《人大代表如何提出议案和建议》,载《罗湖人大代表活动季刊》2018年第4期。

参考文献:

[1]杨云彪:《基层人大创新彰显宪法精神》,载《人大研究》2019年第10期。

[2]《深圳市人大常委会选举联络人事任免工作委员会人大代表读本》。

[3]刘德永:《人大代表如何提出议案和建议》,载《罗湖人大代表活动季刊》2018年第4期。

(作者系广东省深圳市罗湖区人大常委会办公室副主任)