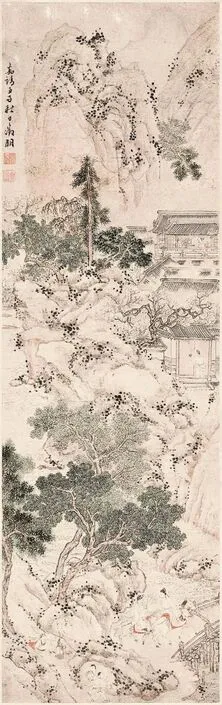

迎客千里 山水相迎

——文征明《山庄客至图》赏读

□澜镶

《山庄客至图》明·文征明87.5cm×27.3cm纸本设色辽宁省博物馆藏

“花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开”。杜甫的《客至》,如同一部美好的纪实短片,向我们展示了客人造访时的喜悦之情。古代文人特别重视与“客”相关的主题,但相比“送别”,我们更喜欢“迎客”。梁实秋说:“你走,我不送你。你来,无论多大风多大雨,我要去接你。”客人来时心中欢喜无限,无论风雨都恨不得迎客千里之外;而客人走时,主人则依依不舍,心中满是惆怅。文征明的《山庄客至图》所描写的正是友人前来拜访的生活图景。图中,山水亭榭、花草树木,一派世外桃源的景致,山石是温和的,水流是欢快的,连树都是热情的。正可谓,一切皆源于人的欢喜,心欢了,周遭的一切便都是喜悦。

据画中题款“嘉靖壬子年秋”,可知此图作于1522年,时年文征明52岁,在艺术上已进入成熟期。他的画同他的诗一样,显得很“浅”。明末清初思想家王夫之谈及文征明的诗时评价道:“文征仲轻秀,与相颉顽,而思致密赡……”这正是文征明的可亲可敬之处。这幅作品同样给人以“思致密赡”之感。此图,画家以朴实的笔意,展现了山庄迎客的热烈画面。他以会心万物的方式“修辞”着自己的生命。构图上以S型来体现,一方面围绕“客至”主题的需要,使客人的到来呈现一种曲折和隔离感,另一方面也为了更好地表现山庄宁静与幽深的氛围。此作虽笔致气魄洋溢,但作者却未着重于对技巧的炫耀:山石表现极为轻秀,稍加皴染即表现出大致的山体面貌;高山背后的远山在淡墨的晕染中呈现出朦胧的痕迹;近山则突兀地放置于房屋后方,以云岚隔开,表现出距离感。

回到画面:前景左下角的岩石构成三角形,一条小路从左上至右下蜿蜒至溪边。左边一担夫跟在队伍最后,肩担竹篮和木箱。箱子里大抵是读书人常用的笔墨纸砚及随身衣物,竹篮里则是壶状生活用品,也许是客人沿途煮水烧茶的器具。由此推断,客人乃远道而来。挑夫身前是两个孩童模样的书童,其中一人携琴向前。以前,带两名书童出行的并不多见,由此可断定他们必是主客二人的书童。溪边桥头,两位文人打扮的人各骑一匹高马,后面的人衣衫不整,面容显得有些疲惫。据此我们推断,后者便是远道而来的客人,前者则是出门迎接的主人。主人显然是注意到了客人的疲惫之态,回头关切地看着他。桥对岸是沿溪边向右上延伸的小路,沿坡路行至中景便是庄园门口,大门外一人正拍打着大门。庄园里一排排的房顶,暗示着这是一处大户人家的庄园;屋顶上缭绕的云岚,显示出庄园的宽阔与隐秘。最高处的房屋里,透过窗户可见一妇人端坐窗前,左侧一丫鬟模样的人似乎正向其禀告客人已至家门的消息。

整幅作品的主旋律都在“迎客”:书童为第一“迎”,主客之处乃第二“迎”,叩门是第三“迎”,丫鬟禀告是第四“迎”,庄园背后山中横生的垂树当为第五“迎”。庄园上下,及至天地间的山水树木,都在为客人的到来做着迎接准备。由此表现出主人的情绪是高亢的、热情的、兴奋的,充满着无限欢喜的,就连桥下的流水都在欢腾地盘旋,好似在为客人的到来而振奋。真可谓“山因人而喜,水因人而悦”。文征明的“即兴式”创作手法,关注的正是自己的生命体验,在乎的是自己真实的生命感受,一如东晋王徽之所说的“乘兴而来,兴尽而返”。其实,许多时候我们的“不愿相见”,正是因为害怕送别或离别,与其欢喜惆怅,不如平淡无碍。这或许就是我们的生命形态。

“古松流水断飞尘,坐荫清流漱碧粼。老爱闲情翻作画,不知身是画中人”,这是文征明自己心情的真实表露。会心万物的文征明,已然成了“画中人”,他所画的不是别人,正是自己生命的真实际遇。再读《山庄客至图》,面对好友的来访,画家的心境如青山云岚、淙淙流水。画亦是诗,画中的人、山、水、树、石,无不承载着主人对客至的喜悦之情。

《山庄客至图》局部