基于“源地-廊道”生态安全格局构建逻辑范式的建设用地减量化研究

刘壮壮,吴 未,2,*,刘文锋,申立冰

1 南京农业大学公共管理学院, 南京 2100952 农村土地资源利用与整治国家地方联合工程研究中心, 南京 210095

近年来快速城市化导致我国土地利用覆被发生剧烈变化[1- 3],造成大量生境丧失、破碎化及分离[4- 5],严重阻碍区域内物质循环、能量流动及信息传递等生态学过程。同时,生态安全环境问题逐渐替代土地资本成为制约经济发展的硬性约束[6]。面对经济增长与生态保护间的权衡,政府部门试图通过一系列制度变革指导城市建设用地的发展轨迹。2014年国土资源部正式提出实施建设用地总量控制和减量化战略,2015年中共中央国务院将该战略提升至国家层面,并且在2016年中央城市工作会议中明确要求转变城市发展方式。建设用地减量化已成为新时期土地利用规划管理新常态,为维护区域生态安全格局提供了新思路。

建设用地减量化是新型城镇化和城乡一体化发展的必然选择,是实现高质量发展和高品质国土的重要路径[7]。减量化研究虽然刚起步,但针对“怎样减?减哪里?减多少?”的问题,已取得不少成果:(1)在土地利用类型上,针对集中建成区以外低效建设用地,如工业用地[8],农村宅基地[9],生境内干扰地类[10]等,通过采用建设用地开发平衡度[11]、工业用地效益提升可能性[9, 12- 13]、居民点整理潜力[9, 14]等方法可以实现减量化。以上做法,依据各地实际情况虽然实现了减量化目的,但忽略了土地利用覆被变化对景观格局动态变化的影响,缺乏科学有效的减量化路径规划[8, 15]。(2)将建设用地减量化与耕地保护和占补平衡相结合。为获取一些新增建设用地指标,通过对原有建设用地进行复垦,总量上实现了建设用地减量化。这种做法,忽视了建设用地周围环境,也无法有效优化区域景观格局[8, 10]。(3)通过产业结构调整与升级、农村居民点整理、郊野公园建设及新型城镇化等[9, 13- 14, 16]方式,对建设用地减量化处理。这些措施虽然提升了土地经济效率,但在生态效益提升方面收效渐微[6]。上述成果,虽然实现了建设用地减量化目标,但系统性不强,对区域生态过程及生态安全问题关注不足。此外,随着减量化工作的推进,低成本地块越来越少、后续成本持续增加、财政难以为继,建设用地减量化难度逐年上升[16]。迫切需要从区域生态安全格局整体性视角出发,探讨建设用地减量化的系统性方法,以期拓展区域土地利用格局优化思路。

本文以土地资源紧缺、快速城市化地区苏锡常为研究区域、2015年土地利用现状数据为基础、地区优势物种白鹭生境为源地、“源地-廊道”生态安全格局构建逻辑范式为重要性评价依据,识别筛选出对维护、控制目标物种生态过程具有重要意义、可增强区域生境整体性和连通性的构成要素及其缓冲区,并对缓冲区内建设用地减量化处理,探讨建设用地减量化的系统性方法。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

苏锡常地区(119°08′—121°15′E,30°46′—32°4′N)位于江苏南部太湖之滨,是长江最大的经济集中地带,总面积1.75万 km2。境内物种丰富,鸟类、兽类、两栖爬行类200多种,其中鸟类达170余种。地区水网密布,地表水资源丰富,为优势湿地鸟类提供了大量栖息地。主要分布有白鹭、夜鹭、池鹭和牛背鹭4种鹭鸟,其中白鹭被推荐为太湖地区环境污染指示生物物种。选择白鹭生境为关键生态用地“源地”,很好的反映了地区生态环境本底。

地区以占全省16.31%的土地及27.37%的人口实现了约40.35%的GDP和地方财政收入。2000—2015年期间,地区建设用地占比从14.71%增至26.26%。目前面临着土地供应不足和建设用地利用效率低下共存的问题。探讨地区建设用地减量化问题,有益于平衡生态保护与经济增长间的矛盾,践行“绿水青山就是金山银山”发展理念。

1.2 数据来源

主要包括中国科学院国际科学数据服务平台2015年TM遥感数据、1∶5万数字高程 DEM数据(30 m × 30 m)、中国观鸟记录中心(http://www.birdtalker.net/)观测数据、2015年苏锡常各区县(市)行政区划图及3市《土地利用总体规划(2006—2020)》。

遥感数据在ENVI软件支持下完成了几何校正、图像配准等处理,并与2015年土地利用现状图校对、ArcGIS 10.2预处理,解译得到土地利用覆被数据。结合白鹭生境特点、数据精度及土地资源管理工作实践[10],将土地划分为水田、旱地、园地、乔木林地、灌木林地、草地、城镇用地、农村居民点、交通用地、滩涂沼泽、湖泊水库、河流、沟渠/运河和其他未利用地14类。

2 研究方法

生态安全格局构建是缓解生态保护与经济增长间矛盾的重要空间途径,也是生态治理由末端走向前端的必然选择[17]。它的构建,就是通过对已存在或潜在的对于维护、控制特定地段某种生态过程有着重要意义的关键生态要素如节点、斑块、廊道乃至整个生境的空间识别、恢复与重建,从而达到特定生态过程的有效调控、景观格局改善以及生态效益的显著提升。结合苏锡常地区实际情况,以白鹭生境为重要源地,依据“源地-廊道”生态安全格局构建逻辑范式,建设用地减量化系统性方法操作步骤,主要如下:(1)依据土地利用现状数据和前期白鹭生境斑块约束条件模型成果[18],识别重要生态源地及其对应廊道;(2)采用景观分组指数(NC)、综合连接度指数(IIC)以及连接度概率指数(PC)评价生态源地重要性;采用重力模型方法评价生态廊道重要性,构建“源地-廊道”逻辑范式的生态安全格局;(3)分析地区生境、生境网络等构成要素,采用增补垫脚石、划定缓冲区等方法完成关键生态要素的恢复与优化,对人类干扰性较强的建设用地进行减量化处理。

2.1 生态源地识别及生态廊道模拟

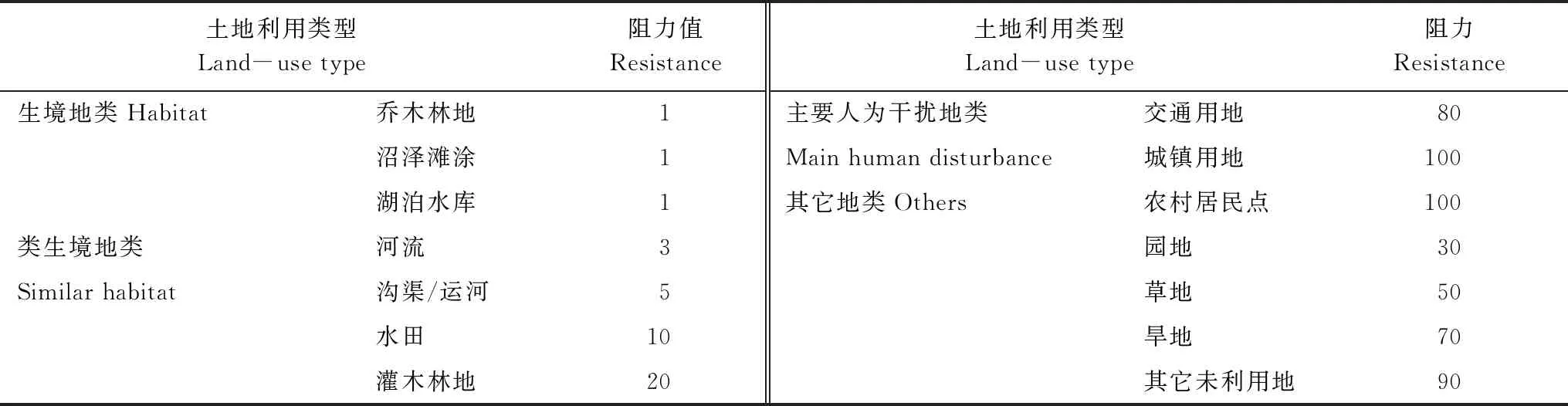

依据生境斑块约束条件模型[18],识别白鹭生境适宜性斑块地类作为生态源地;依据中国观鸟记录中心2003—2014年数据,选择次均观测到白鹭数量在20只以上的观测点为重要生态源地。其中,生态源地划分为筑巢地和觅食地。依据前期土地利用覆被类型对白鹭迁移影响成果[19],对不同地类设定相应阻力值(表1),运用最小阻力模型,借助ArcGIS中Cost Distance和Coat Path工具实现生态廊道的模拟。

2.2 生态源地及生态廊道重要性评价

利用Conefor Input 10.0导出生态源地Node.txt和Distance.txt文件,根据前期成果[20],设置10 km为白鹭最大飞行半径,借助Sensinode分别计算景观分组指数NC、综合连接度指数IIC以及连接度概率指数PC。其中,IIC用于测算景观格局中生态源地整体性;PC从概率角度分析景观空间连接度;dI是通过计算移除单个斑块后指标变化值。计算公式为:

表1 不同土地利用类型对白鹭迁移的阻力值

式中,n为景观中生态源地总数,ai和aj分别表示源地i和源地j的面积,nlij表示源地i和源地j间的路径数,AL为整个景观面积,Pij*为源地i和j间连通概率,参照相关成果[21],Pij*设定为0.5。

生态源地重要性评价,综合考虑连接度概率指数和综合连接度指数,依据定义及专家意见,分别赋予dIIC和dPC的权重值为0.7和0.3,计算生态源地重要性。计算公式为:

dI=0.7dIIC+0.3dPC

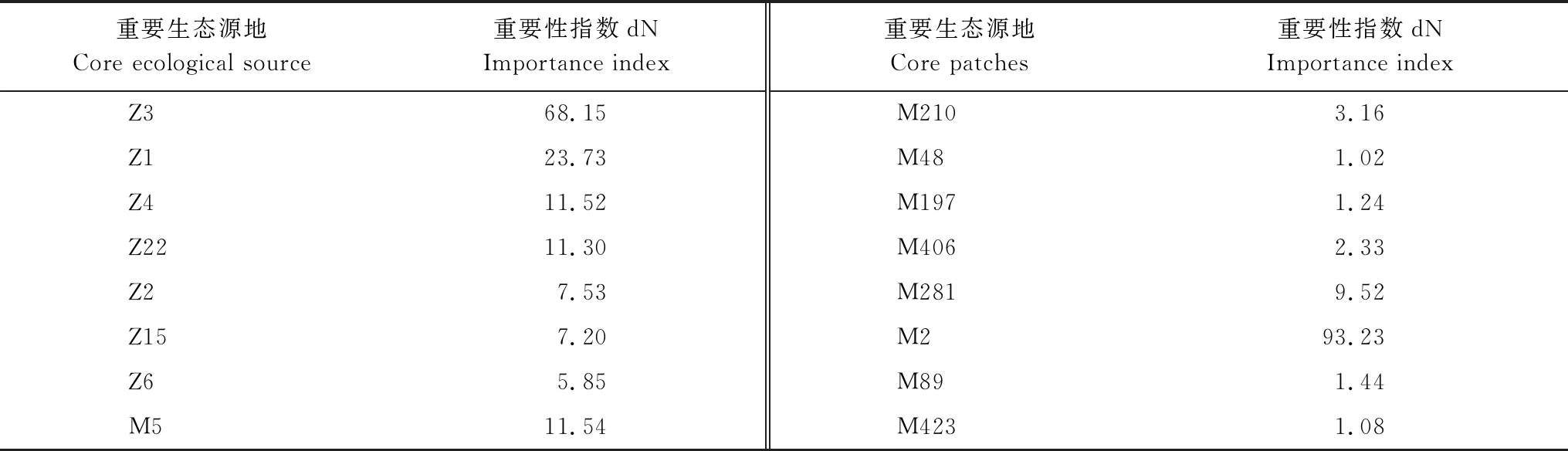

根据生态源地评价结果,选取筑巢地重要性指数大于5和觅食地重要性指数大于1的生境斑块为重要生态源地,其余为一般生态源地。

采用重力模型,计算生态源地中筑巢地与觅食地间的相互作用关系,定量评价区域内源地间生态廊道对白鹭迁移的重要性程度[22],计算公式为:

式中,Gab为生态源地间的相互作用强度,Pa为源地a的阻力值,Sa为源地a的面积,Lab为源地a与b间生态廊道的累积阻力值,Lmax为研究区中所有廊道累计阻力最大值。

根据生态廊道评价结果,选取重要性指数大于10的为重要生态廊道,5—10之间为较为重要生态廊道,其余为一般生态廊道。

2.3 生态安全格局视角下的建设用地减量化

按照“源地-廊道”逻辑范式构建地区生态安全格局,从生境整体性、关键生态要素间连通性等现状中的问题,通过增补垫脚石、设置缓冲区等方法,提升区域生境质量及生境间的联系,以达到地区生态安全格局优化。

对关键生态用地内的建设用地减量化。为减少人类干扰对重要生态源地的影响,参照生态源地保护成果[23],设置600 m缓冲区,对区内建设用地减量化;为保证生态廊道安全,参照鸟类廊道保护相关成果[24],设置200 m缓冲区,对区内建设用地减量化。

3 结果与分析

3.1 生态源地、生态廊道及其重要性

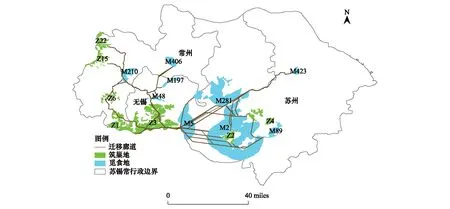

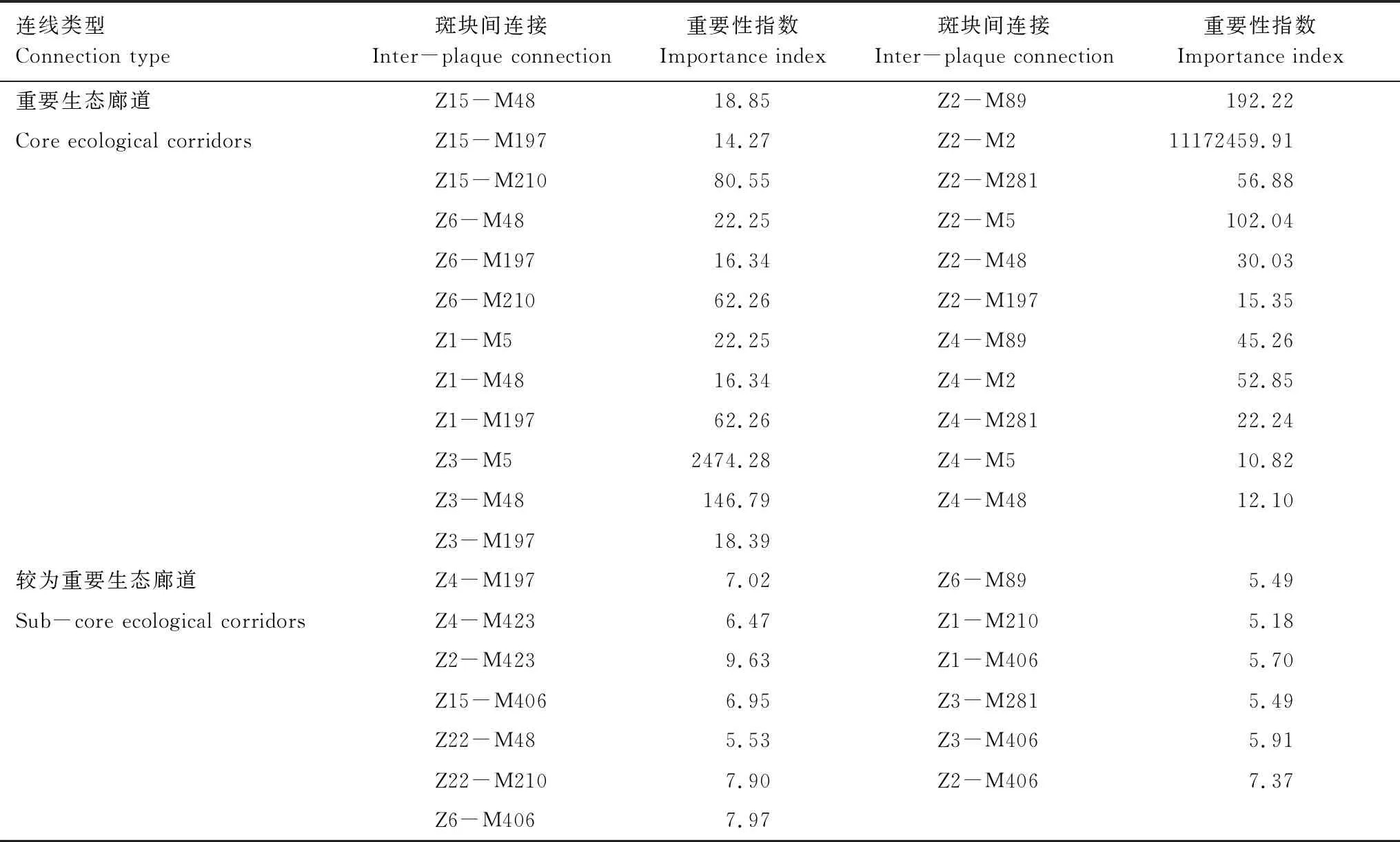

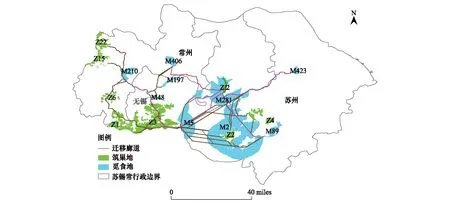

研究区生态源地中的筑巢地(Z表示)主要由乔木林地和灌木林地组成,觅食地(M表示)主要由湖泊水库、沟渠/运河等组成(图1)。在1248处生境适宜性斑块中,重要性指数值大于5的筑巢地有7处,重要性指数值大于1的觅食地斑块有9处,共计16处(表2)。在63条生态廊道中,重要性数值大于10的生态廊道23条,数值在5—10之间的生态廊道13条,共计36条(表3)。

图1 白鹭重要生态源地和重要生态廊道构建的苏锡常地区生态安全格局Fig.1 The regional ecological security pattern identified using core habitats and migrating corridors of the little egret in the Su-Xi-Chang area Za, 白鹭筑巢地a the nesting plaques;Mb, 觅食地b the feeding plaques;a和b分别为筑巢地和觅食地的编号

表2 苏锡常地区白鹭生境中的重要生态源地

3.2 “源地-廊道”范式下的生态安全格局构建

图1示意了重要生态源地及重要生态廊道共同构建出的地区生态安全格局。依据重要源地及其对应廊道的分布情况,大致呈 “一核三片多点”的特征。其中,一核是指太湖区域;三片分别指无锡滨湖片区、吴中片区、宜兴-溧阳片区;多点是指散布于各片区附近的生态源地,如阳澄湖、滆湖等。

从整体性方面看,太湖北部无锡境内缺乏重要的筑巢地、觅食地M423附近无筑巢地分布被孤立、筑巢地Z22最大飞行半径范围内无重要觅食地。从连通性方面看,觅食地M406与筑巢地Z22、Z2、Z4等之间白鹭迁移过程受到明显阻碍。其原因主要是太湖北部缺乏重要筑巢地,无法形成闭合回路,需考虑增加重要性较高的筑巢地Z12为垫脚石,增强北部地区白鹭生境间的连通性(图2)。

表3 苏锡常白鹭生境中的重要生态廊道

图2 白鹭重要生态源地和重要生态廊道构建的苏锡常地区生态安全格局优化方案Fig.2 The optimized regional ecological security pattern identified using core habitats and corridors of the little egret in the Su-Xi-Chang area

3.3 关键生态用地内建设用地减量化

对重要生态源地600 m缓冲区内的人类强干扰性地类(包括城镇用地、农村居民点、交通用地3类)进行减量化,结果为城镇用地5401.13 hm2、农村居民点3688.73 hm2、交通用地610.97 hm2,合计9700.83 hm2(表4)。对重要生态廊道200 m缓冲区内建设用地减量化(除去部分廊道重合面积)结果为城镇用地7.25 hm2、农村居民点419.23 hm2、交通用地43.13 hm2,合计469.61 hm2(表5)。研究区关键生态用地缓冲区内需减量化建设用地总计10170.44 hm2。

表4 重要生态源地的建设用地减量化

表5 重要生态廊道的建设用地减量化

重要生态源地缓冲区中,减量化的建设用地中城镇用地最多,主要原因是Z3和Z4临近建成区(表4)。其中,Z4地处苏州吴中片区,被零散城镇用地分割为两部分;Z3毗邻宜兴市区,四周出现大量零散城镇用地与农村居民点。重要生态廊道缓冲区中,减量化农村居民点最多,主要是农村居民点多且分散。总体上,城镇用地扩张对重要生态源地产生的影响显著,农村居民点对重要生态源地及生态廊道产生的影响相对较小,交通用地的影响最小。

4 结论与讨论

4.1 结论

从“源地-廊道”生态安全格局构建逻辑范式出发,以优势物种白鹭的生境和迁移廊道为依据,通过提高生境网络整体性及其连通性对缓冲区内建设用地进行减量化,提出了建设用地减量化的系统性方法,结果表明:对关键生态用地(重要生态源地及对应廊道缓冲区)内建设用地减量化10170.44 hm2,其中城镇用地5408.38 hm2,农村居民点4107.96 hm2,交通用地654.10 hm2,实现了预期目标。为保证减量化工作能够有序有效推进,建议如下:一是将识别的关键生态用地划入区域生态红线范围内,有效防止新增建设用地集中连片出现,减缓生境破碎化进程。二是加强监督管理机制,提高透明度,广泛接受公众监督和违法举报,对问题地块依法审查并处理。三是确立利益相关者参与基本原则和合作式管理理念,尊重当地居民合理利益诉求,通过社区共管等方法将当地居民及企业纳入管理过程中,最大限度排除人为因素对生态保护的干扰,同时降低建设用地减量化的难度及其成本。

4.2 讨论

4.2.1“源地-廊道”生态安全格局构建与建设用地减量化

以已有成果[18- 19]为基础,实现了特定“源地”及“对应廊道”的识别,然而在区域生态安全格局构建逻辑范式中[17](以下简称范式),“源地”是多源的,包括重要性、敏感性、连通性等;“对应廊道”因“源地”的多样性而多元化。范式理论框架系统完整,需要的数据类型多、获取难度大、耗费时间长,应用时多会被简化。

信息获取成本[25]规律认为,信息获取成本与体验高度负相关,或者说,人们在未知领域中获得信息的成本要比在熟悉领域中获得信息花费的成本更多。因此,简化时可采用以下步骤,在信息获取成本较低的同时,使得格局完整性和精确度达到最优成效:(1)针对区域生态环境本底特征,遴选最具代表性的“源地”为第一顺位源。这种情形下,第一顺位源信息(即领域内人们最熟悉的信息)获取成本在各种“源地”信息获取成本中最低。采用“源地-廊道”范式构建区域生态安全格局,得到的格局能够反映出区域最基本的情况,达到成效最优。(2)采用信息特性互补思路,遴选第二顺位源(即除第一顺位源领域以外人们最熟悉的信息),获取“源地”信息,构建并叠加识别出新的范式生态安全格局。第二顺位源信息特征与第一顺位源信息互补,从格局构建结果看,最有助于提升格局完整性和精确度;从信息获取成本看,与第一顺位源相比,由于信息熟悉程度较低,获取成本较高;与其他源地相比,获取信息成本(理论上)最低甚至接近,但是信息互补特性决定了第二顺位源对格局完整性和精确度提升方面贡献最大,因此产生的成效也最大。(3)重复步骤二,依次得到叠加新顺位源后的生态安全格局,从而继续提升区域生态安全格局的完整性和精确度。

以上步骤,实现了对不同类型关键生态用地缓冲区内建设用地的减量化,并在构建优化区域生态安全格局的同时,提出了建设用地减量化的系统性方法。按照关键生态用地类型重要程度,次序准确回答了“建设用地怎么减?减哪里?减多少?”的问题。该方法同样可为区域存量和增量建设用地调整优化提供依据,具有较好的普适性。

与前期成果[10]相比,前者以目标物种生境网络为生态用地“源”,在“格局-生态过程”中赋予了具体的内涵,是建设用地减量化的理论依据,但具有一定局限性,对区域生态安全格局构建的完整性考虑不足。本文将“源地-廊道”范式的生态安全格局构建作为建设用地减量化的理论依据,虽然“源地”类型相同,但遴选原则不同,不宜混为一谈。另外,本文虽然没有构建并识别第二顺位“源地-廊道”下新的生态安全格局及新增减量化建设用地,但不影响以上讨论及结论。

4.2.2建设用地减量化的实现与实践

平衡经济发展与生态保护的关系是一个世界性难题。美国田纳西流域管理局诉希尔案[26]及商务部公布有关欧洲法院裁决西班牙高速铁路违反欧盟鸟类保护法规案例[27]等实例表示,在较好的经济基础保障条件下,“天平”会倾斜于生态保护。为避免走弯路、重复建设,需要提早做好理论储备。

原国土资源部提出的“实施城乡建设用地增减挂钩,通过建新拆旧和土地整理复垦等措施,实现区域内城乡用地合理布局[28]”、中共中央国务院指出的“推进生态源地与生态廊道建设…强化源地保护、过程管控和退化修复及空间治理方式转变[29]”等,明确了建设用地减量化符合国家发展战略需求,迫切需要在现行建设用地减量化政策中纳入对更多生态保护和生态安全格局构建等因素的考量。

建设用地减量化研究目前主要集中在上海、江苏等经济较发达地区[7- 8,12- 14]。《上海低效建设用地减量化透视》中介绍到,上海在第一轮三年(2015—2017年)期间,实现集建区外低效工业用地、零散宅基地等低效建设用地减量化累计28 km2。但是由于减量化推行成本高、触动利益群体多、类型复杂,实施阻力较大,很多问题[7, 30- 31]迫切需要得到更多学者及广大管理人员持续关注、深入探讨。