后激活增强效应研究述评

陈 冲,王爱民,段玉丞

后激活增强效应(Postactivation Potentiation,PAP)是指一种由于预先短时间最大强度抗阻练习引起的肌肉发力速度或爆发力急性增加的生理现象[1,2],与肌肉收缩记忆(经历)有关。1982 年Manning等[3]对大鼠跖伸肌和比目鱼肌施加了持续1秒的强直收缩后,发现被刺激的肌群单次收缩峰值张力明显增加。1983年 VanderVoort等人[4]在人体肌肉纤维中发现类似效应。但自1983年到1997年,该发现未引起学界注意,研究成果相对较少。1998年Brown等人[1]将这种生理现象定义为后激活增强效应(PAP)。此后,该领域研究进入新的阶段。2011年美国体能协会副主席Gregory Haff在国家体育总局体能训练系列讲座中提到后激活增强效应[5],随后得到了教练员、运动员和科研人员的广泛关注。

实践与理论研究并不总是一致的。上世纪七、八十年代国外学者在实践中发现,运动员先进行大负荷抗阻练习后再进行轻负荷练习可以有效提升爆发力[6]。这被认为是最早利用后激活增强效应的案例。随后逐渐形成了新型训练方法——复合式训练(Complex Training)[7]。虽然PAP广泛运用于实践,但是其理论基础、实践效果和应用环境均不明晰。

基于此,笔者综合近年来关于后激活增强效应理论的相关文献,从生理学和训练学角度,阐明后激活效应理论的生理基础和应用原理,同时,总结并梳理近10年来我国学者采用不同形式、负荷、强度诱导后激活效应及其效果,预测其未来的研究和应用趋势,以期为广大的教练员、运动员和体育工作者在进一步深入了解后激活效应理论基础上,更好地指导各专项运动员的爆发力训练提供参考和借鉴。

1 生理机制

后激活增强效应的主要产生机制是肌球蛋白轻链磷酸化、高阈值运动单位募集增加和羽状角的改变。[2,8~10]国外学者通过动物实验和人体肌肉实验对该理论进行了阐述,国内学者多从综述的角度概况了后激活效应的原理。

1.1 肌球蛋白磷酸化

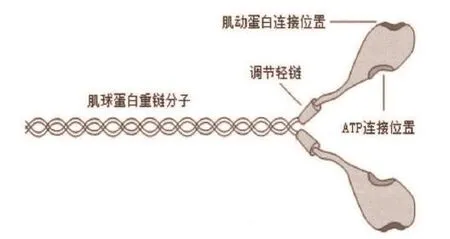

肌丝滑行理论显示:终池膜上的钙通道开放后,Ca2+会由终池进入肌浆网。Ca2+在与肌钙蛋白结合后,改变了肌钙蛋白的构型,导致肌球蛋白发生位移,暴露细肌丝上的结合点。此时,横桥与结合点结合,分解ATP释放能量,横桥摆动,牵拉细肌丝朝肌节中央滑行,肌节缩短,进而产生肌肉收缩。肌球蛋白磷酸化主要是调节。电镜下肌球蛋白包含两条完全相同的长肽链和两对短肽链,组成两个球状头部和1个杆状尾部。两条重链的氨基末端与两对轻链结合。长链又称为重链,分子质量为220KD;短链分为必需轻链和调节轻链,分子质量分别为17KD和20KD。[9]每个调节轻链都含有1个磷酸分子。调节轻链磷酸化是由肌球蛋白轻链激酶催化的。它是一种钙调蛋白。[8]

当钙离子进入肌浆网后,一部分钙离子与肌钙蛋白结合,促使肌钙蛋白构型改变,为肌丝滑行创造条件;另有一部分钙离子,与肌球蛋白激酶结合,激活轻链激酶,导致肌球蛋白调节蛋白轻链磷酸化,进而激活肌球蛋白头部 ATP酶活性。ATP酶活性增强,水解产生 ATP,迅速释放能量,加速了肌球蛋白和肌动蛋白横桥摆动的速率。

大强度运动时,大量钙离子冲入肌浆网,导致肌动蛋白和肌球蛋白结合位点对Ca2+的敏感性加强,ATP水解酶活性也得到增强。这种增强效应不会立刻消失,将持续一段时间。因此在大负荷练习之后的小负荷运动时,表现出更快的收缩速度和发力能力。

图1 肌球蛋白分子结构图[8]

1.2 高阈值运动单位募集增加

运动单位的募集遵循尺寸原则(Size Rule),即大强度运动激活高阈值运动单位,小强度运动优先动员低阈值运动单位。由于人体自主抑制反应存在,动作电位在神经元之间传递的失败的现象经常发生;它最终导致了神经冲动的降低,也就是降低了高阈值运动单位的募集能力。但有研究表明,电刺激诱导的肌肉强直性收缩会提高通过脊髓突触连接电位的传送效率,因此强直性电刺激可以提升高阈值运动单位的募集能力。这可能与神经递质释放数量的增加、神经递质效率的提高或者轴突分支点沿着传入神经纤维的失灵减少有关,并且这种效应可持续几分钟。因此,大强度刺激提升了脊髓-突触间的传递效率,有利于激活高阈值运动单位。在该种效应下,随后小强度运动仍能动用大运动单位,因此动作速度、发力效率等均会提高。此外,Scaglioni等人用H-max与M-max比值来评价运动神经元池的兴奋性[11],证明H波的增加可有效降低动作电位传递失败的可能性。事实上,大强度肌肉活动的有效刺激能提升H波。研究者从上述两个角度出发,认为大强度运动可刺激高阈值运动单位,使其作用于小负荷练习,提升了小负荷练习的效率。

1.3 羽状角的改变

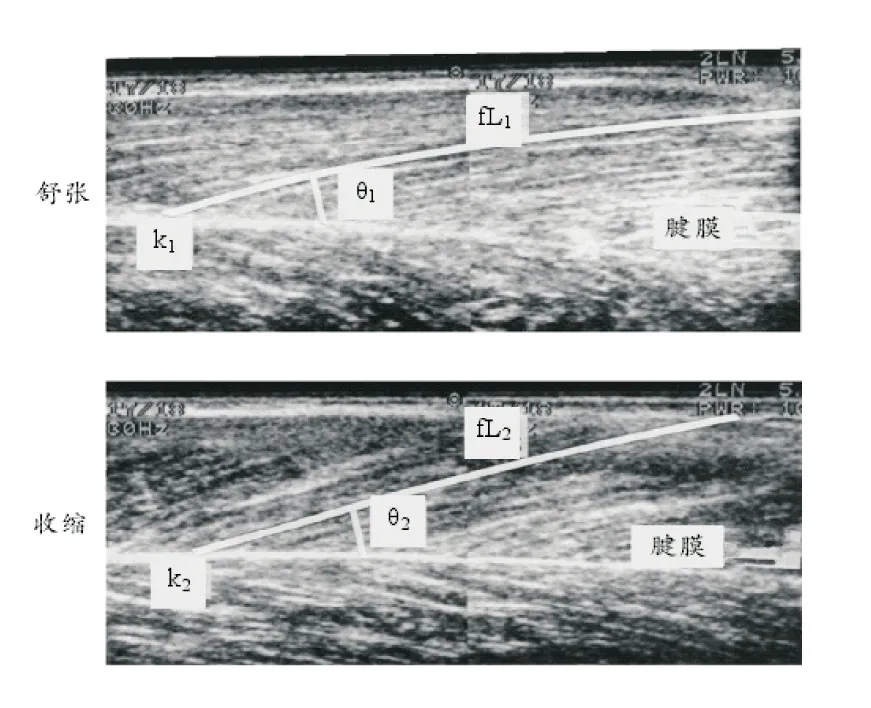

肌肉的羽状角由肌束和内部的腱膜构成,影响肌纤维向骨和肌腱传递能力的效率,反映肌纤维排布方向与肌腱的关系。当羽状角变小时,肌肉向肌腱和骨传递的力量会加大。Mahlfeld等人测量了股外肌肉在3秒最大肌肉自主收缩后的静态羽状角。自主收缩后即刻羽状角(15.7度)相对于收缩前(16.2度)没有显著性变化;然而,3~6分钟后,羽状角显著降低(14.4度,P<0.05)。这种改变相当于肌肉力量传递增长了0.9%,[12]但它也可能为后激活效应提供贡献。也有研究认为,条件收缩能增加连接组织或者肌腱的依从性,可抵消任何羽状角减小造成的力量传输的增加。

图2 肌肉收缩过程中的羽状角的变化

2 作用原理

2.1 功率改善

机械功率是评价爆发力主导项目的常用指标。机械功率可以用一定时间(t)内力(F)工作的距离(d),[P=F*d/t],或者力使速度(V)增加值[P=F*V]体现。当速度一定时,增加力的水平可以提高功率;在力和做功距离不变的情况下,减少力作用时间t,同样可以提高功率。从当前研究及力量增长的原理来看,几乎没有证据表明后激活效应可提高力的峰值,同时它也不能提高在无负荷(仅克服自重)情况下的最快速度。但它似乎在力量-速度曲线末端产生影响,可以提高肌肉收缩发力率(RFD)。肌肉收缩发力率的提高会导致力量-速度曲线凹形更少。因此,后激活效应可能不是单纯的通过增加力量或者速度来提高运动功能的,而是通过提高RFD从而增加机械功率来提高运动表现的。[8]

2.2 疲劳-恢复与窗口期

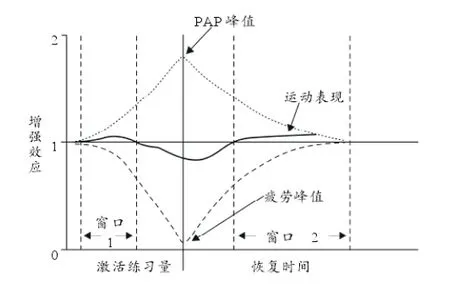

大负荷肌肉收缩后会产生疲劳,而研究也逐步认识到大负荷的肌肉收缩也会产生一定的增强效果。激活后增强效应的表达主要是疲劳和增强效果辩证关系的体现。肌肉收缩即刻产生增强效应,但在第1分钟时迅速下降,此后下降速率降低。等长收缩后被动收缩与主动收缩的关系,可验证后激活效应的表达时间。Gossen和Sale研究了10s等长最大自主收缩之后进行被动或主动收缩,结果发现被动收缩峰值力矩提高了,但是自主收缩峰值速度在MVC后却明显低于在正常条件下的峰值速度。[13]这意味着大强度同时诱导出来疲劳和增强效应。在初期,疲劳在占据主导地位。因此,只有确定疲劳与增强效果之间的关系,才能确定自主收缩的反应的变化趋势。

后激活效应与疲劳恢复关系的研究结果认为,激活后增强效应会在最大自主收缩后即刻产生,但是此时疲劳也会产生并且占据主动地位,总体表现为变弱或者不变,但是疲劳消失也比激活后增强效应消失得早。因此在激活后不久,增强效应得以表达,体现为运动表现的提升。当然,也有研究认为恢复时间对激活后增强效应没有影响。这些矛盾的结果表明PAP与疲劳的关系以及随后的自主运动受到诸多因素的影响。

图3 增强效应与疲劳恢复时间的关系[2]

3 诱导因素

3.1 急性训练变量

急性训练变量是指训练强度、量、组数、组间间歇、收缩方式、动作顺序等影响训练效果的构成要素。国内研究者主要通过改变急性变量来研究后激活增强效应。

3.1.1 诱导强度与量 强度代表神经肌肉细胞激活的程度,是后激活增强效应中的最重要因素之一。当前研究表明,诱导强度会显著影响PAP。宋兆铭等利用90%和60%1RM强度的卧推作为诱导PAP的方式,随后测试了23名散打运动员的峰值出拳功率。结果表明,90%1RM的强度诱导PAP后,间歇12分钟,出拳功率显著提升;以60%1RM强度对其诱导,出拳功率无显著变化[5]。周彤利用90%、80%、70%1RM的深蹲诱导PAP效应,随后对跳远第6—7步助跑的动作进行了运动学分析,在比较了起跳速度、角度和时间等参数后,认为80%1RM是最有益的起跳诱导强度。这些研究结果显示,不同强度诱导PAP的效果不同,对具体对象存在最佳诱导强度。[14]通常认为,60—100%强度都可以诱发后激活效应。中等强度(60—84%1RM)和大强度(>85%)的诱导效果不同。有研究认为,强度越大,诱导产生的PAP越好。但王安利和张新引述国外研究认为,中等强度更有益于诱导 PAP[8]。

在训练量与PAP的关系的研究中,单组少次数的训练量更容易诱导PAP。梁美富Meta分析结果表明,训练量为1—3 组。[2]

3.1.2 间歇时间 训练后的间歇时间与恢复水平和诱导效应密切相关。能量底物三磷酸腺苷(ATP)在运动后30秒内恢复70%,3—5分钟后完全恢复;磷酸肌酸在2分钟后恢复84%,4分钟后恢复87%,8分钟后完全恢复。后激活增强效应出现的过程能量底物的消耗与恢复密切相关。研究认为,诱导强度越大,需要间歇时间越长,产生PAP的时间越久。PAP产生时间一般为4—12分钟。刘敏和郭燕兰采用90%1RM的强度深蹲5次,在不同间歇时间后测试反向垂直纵跳(CMJ)的动力学、运动学和积分肌电指标。结果表明:4—12分钟内峰值地面反作用力和功率、RFD、肌电指标等出现显著变化,8 分钟最佳[16]。侯世伦[17]的研究也表明间歇时间对PAP有影响。也有研究认为间歇时间与PAP没有关系。

在考虑间歇时间与PAP的关系时,要从疲劳恢复的角度出发,能量底物的消耗与恢复不但与时间有关系,也与受训对象的训练程度、年龄等相关。

3.1.3 诱导方式 肌肉收缩方式可分为向心收缩、等长收缩和离心收缩;也可以分为动态收缩(包含向心与离心过程)和静态收缩(表现为等长收缩)。国外研究认为:最大自主静力性(MVC)收缩与动态收缩相比,可能更有利于产生PAP。这可能与静力性收缩首先激活中枢神经系统有关。但是刘丽研究认为,持续3秒和5秒的最大自主静力性收缩均不能提高随后卧推的抛掷高度与功率。即使给予较长的间歇时间也没有出现显著性效果[18]。动态收缩方式在诱导PAP效应方面,得出了相对可靠的结论,即动态收缩可以产生PAP。比较动态收缩与静力性收缩发现,动态收缩先外周疲劳后中枢疲劳,与专项更接近,对实践更具有指导作用。也有少数学者进行了离心收缩PAP的研究。周斌研究认为大强度离心收缩可诱导PAP。[19]

3.1.4 训练变量组合 有研究者从练习强度、角度和间歇时间三种变量组合的角度来探究PAP效应。采用多种变量组合的方式来诱导后激活效应,从专项角度出发探讨干预形式对运动表现的直接影响程度,具有较高的研究价值。[20]姬鲁宁、刘恒源均采用不同强度的深蹲结合90度和120度蹲角后观察不同时间点(3、6、9、12、15 分钟)后蹲跳摸高高度的变化。[20~21]

3.2 训练者特征

训练者特征包括受训者的训练年限、运动等级、力量水平、年龄、性别、肌纤维类型等。国内的研究主要集中在力量水平与运动等级方面。

3.2.1 力量水平 力量是指人体克服外界阻力的能力,与瘦体重、肌肉类型和质量及神经类型有关。相对力量是比较不同运动员力量水平的重要指标。当前研究认为,力量水平大的运动员更容易产生PAP效应。周爱国和郞殿东将36名摔跤运动员按照相对力量比小于 1、1 ~1.25、1.25 ~1.5、1.5 ~1.75、1.75~2和大于2分成六个组。80%1RM 的5次深蹲作为PAP效应的诱导负荷,间歇4分钟后测试立定跳远和30米冲刺跑。结果表明:相对力量小于1.5时,PAP后跳远成绩呈现负增长;相对力量小于2时,PAP刺激导致跳远增加幅度减小。30米冲刺成绩与其类似[22,23]。张新的研究也认为,相对力量小的个体后激活增强效应出现的时间较长。提示相对力量是影响PAP的重要因素[24]。但也有研究(侯世伦等)认为,相对力量对PAP无影响[17]。

3.2.2 运动等级 运动等级是运动员综合能力和素质的体现,反映运动员在项目中所处的水平。刘敏和郭燕兰研究了30名不同水平运动员5次90%1RM负重深蹲后纵跳能力变化,结果表明不同训练水平因素存在显著性影响,且较高水平运动员PAP的效果在下蹲跳上的表现更显著。[16]

3.3 评价方式

评价后激活增强效应的方式有多种,可以从微观指标和运动表现两个层面来研究。

3.3.1 微观指标(功率、发力速率、积分肌电)在实验室研究PAP的诱导效应时,常采用微观的指标。比如肌肉肌电特征(均方根值和积分肌电)、动力学指标(峰值地面反作用力、峰值功率和冲量、峰值 RFD)和时间-空间参数等。周彤[14]研究了跳跃动作第6—7步助跑的时间、空间及运动学指标,借用了红外动作捕捉、三维测力台和表面肌电遥测设备。郭燕兰探讨了PAP对峰值功率和峰值RFD的研究。当前研究认为,部分指标不适用于监测后激活效应[25]。侯世伦认为冲量指标不适用于PAP监测[17]。刘敏研究也指出冲量指标在该研究中无显著性[16]。此外,峰值RFD具有不可重复性[17]。

3.3.2 运动表现 跳跃高度、出拳功率、时间等均是评价PAP效果的有效指标。在国内研究中均有涉及[26~32],但研究结果的一致性较差。梁美富和郭文霞[2]对国外的研究进行Meta分析后认为,激活后增强效应的效果是显著的。PAP与跳跃、短跑和投掷的相关性研究显示,单次激活后增强效应可产生显著的效果。但需要注意的是,运动表现与诱导方式之间的关系,防止出现假阴性或假阳性现象。

4 结论与展望

激活后增强效应与肌球蛋白轻链磷酸化、高阈值运动单位的募集和羽状角的改变有关,在未改变最大力量或者最快动作速度的情况下提升肌肉发力速率进而提升了运动表现。恢复程度是决定该效应成败的关键。急性训练变量(尤其是强度和收缩方式)、受训者特征和评价方式是影响后激活增强效应的重要因素。

未来的研究中,间歇时间仍是研究的重点。当前研究结果的不一致性也体现了合理的间歇时间的重要性。此外,激活后效应的长期适应,在训练中采用激活后增强效应的强度、间歇时间是否随时间的增加需要不断调整,以及采用了大强度的诱导干预方式是否会对其他练习形式产生影响等问题均需要进一步深入研究。