4~6岁儿童动作技能与认知自我调节的相关性

马 瑞,郑青慧,王春丽,蔺梦科,陈 嵘,薛 原

(1.上海师范大学体育学院,上海200234;2.上海市嘉定区马陆小学,上海201801;3.上海景谷第一幼儿园,上海200240)

运动对儿童多领域发展的影响一直是备受关注的话题,特别是近几年,有关运动促进儿童学业表现的研究逐步成为国内外的研究热点。研究者们通过横断面研究和干预实验研究,探讨运动与儿童学业表现的关系,涉及身体活动、动作技能水平、运动表现等多个方面,为运动对儿童多元发展的影响机制寻求更多科学依据。在以7~12 岁儿童(小学生)为对象的研究[1-13]中,报告了综合身体活动、有氧运动干预、动作技能对儿童学业表现(包括对数学、阅读、写作、口语、单词识别等学习成绩)的影响。其中一些研究[1,3,5,7,10]结果显示,不同种类动作技能对儿童学业表现的影响具有一定差异。也有研究[2,6]关注不同性别儿童的动作技能与学业表现之间的关系,但现有研究结果并未达成一致。动作技能与儿童学业表现的关系需进一步深入探讨,特别应针对不同种类动作技能、不同性别儿童间的差异进行研究。

在3~6 岁学前阶段,儿童动作技能快速发展,且与认知能力有着相近的发育时间表。目前关于学前儿童动作技能与学业表现关系的研究不多[12],其原因可能与学前阶段并不强调学科教育及学习成绩,使研究者们无法对学业表现进行量化操作有关。学前教育更关注对学前儿童学习品质的评价。学习品质侧重于关注儿童如何学习,是其参与学习时使用的一系列可观察的技能与行为,与儿童早期甚至未来学业发展具有紧密联系[14],对学习成绩预测的准确性甚至超过了智力[15]。中国、美国、英国等国家均把对学习品质的要求纳入学前儿童的学习标准或课程指南。美国学前教育的《开端计划早期学习结果框架(0~5岁)》特别将学习品质列为一个单独的学习领域,包括情感与行为自我调节、认知自我调节(cognitive self-regulation,CSR)、主动性与好奇心、创造力等4个子领域[16],其中认知自我调节的评价内容和指标最多,是学前儿童学习品质的重要组成部分。

学前儿童的认知自我调节是个体完成认知任务时注意力调节和采取的选择策略,具体指支持学前儿童集中精力完成课堂任务、参与学习活动以及克服困难、坚持学习的相关技能群[17]。在《开端计划早期学习结果框架(0~5 岁)》中,认知自我调节的表现包括逐渐提升控制冲动的能力、保持注意力、坚持完成任务、在任务过程中能掌握和处理信息、在思维和行为中展现灵活性等[18]。2017 年美国范德堡大学儿童早期发展研究中心在研制学前儿童认知自我调节测试工具时,将这些技能转化为4 个要素:①注意力保持,在学习任务中保持专注的能力;②注意力转换,根据情况需在给定的学习任务内,或从一个到另一个任务适当地转移注意焦点的能力;③工作记忆,存储和管理执行任务时所需信息的能力;④抑制控制,在课堂环境中抑制无关任务响应、避免注意力分散的能力,与执行功能的子要素具有相似性[17]。

执行功能与认知自我调节紧密相关[19],自我的执行功能在功能上基本等同于认知自我调节,且在具体的研究中,二者共用许多研究范式[20]。但区别在于,执行功能关注的是脑神经功能,认知自我调节关注的是以学习目标为导向的行动调节,比执行功能范围更窄[21]。为此,2017年美国范德堡大学儿童早期发展研究中心从29个执行功能测试方法中,筛选出有效测试学前儿童认知自我调节能力的6 个方法,经信效度验证具有较高的学习环境相关性,对后续学习成绩的预测与教师观察评价具有一致性,建议研究者选择其中几个测试作为筛查学前儿童认知自我调节水平以及干预效果评价的方法[17]。在测试记分上,与执行功能的测试分别考查子要素不同,认知自我调节以总分的形式进行评价。

认知自我调节是自我调节能力的重要维度。Robinson 等[22]和 Becker 等[23]研究发现,身体活动、动作技能训练干预对学前儿童自我调节能力具有积极影响。但自我调节包含认知、行为、情绪自我调节等多种技能,这些研究用单项测试评价包含多种能力的自我调节,对测试精准度有一定影响,也不符合学前教育指南对学习品质的内容细分要求。此外,2 项研究均未涉及不同动作技能对自我调节能力影响的差异。

综上所述,以4~6 岁发育正常儿童为研究对象,以横断面测试探讨动作技能与认知自我调节的关系。基于我国《3~6岁儿童学习与发展指南》动作技能领域的主要发展目标,围绕“动作协调、动作灵敏、动作平衡”进行测试与分析,特别关注3个变量与认知自我调节关系的差异,以及不同性别儿童的动作技能与认知自我调节关系的差异。本文假设:H1,4~6岁儿童不同动作技能水平与认知自我调节能力的相关性具有差异;H2,不同性别4~6 岁儿童的动作技能水平与认知自我调节能力的相关性具有差异。通过横断面分析,揭示运动与儿童早期全面发展的关系,提升对体育教育重要作用的认识。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

通过方便抽样法,从上海3 所公立幼儿园招募研究对象。165 名4~6 岁儿童完成了全部测试,月龄为50~72个月(60.90±6.18月),78名男童,87名女童。样本中无发育迟缓或发育障碍儿童,且儿童参加测试均在父母知情的前提下进行。

1.2 测试指标与方法

1.2.1 动作协调测试

动作协调是控制身体各部分共同完成复杂动作的能力,常见形式包括手眼协调、双上肢动作协调、上下肢动作协调等[24]412,即肢体动作协调和手眼协调两大类。

肢体动作协调测试采用布鲁氏动作技能熟练度测试(Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-2nd Edition,BOT-2)的双侧肢体动作协调分量表(4~6岁)。具体测试项目包括:①闭目双手食指轮流摸鼻;②双手拇指、食指交替旋转;③开合跳;④同手同脚摆臂跳;⑤对侧手脚摆臂跳;⑥同侧同步抬手抬脚;⑦异侧同步抬手抬脚。动作①②测试双手双臂间动作协调,动作③测试上下肢协调,动作④⑤测试左右两侧肢体间协调,动作⑥⑦测试上下左右肢体动作协调配合。4 类动作难度依次递进,基本涉及全身所有肢体端的协调配合形式。在测试记分上,先记录儿童每个动作完成的次数为原始分,转化为1~15 分的点分数,再将7 项点分数求和,根据月龄、性别对照常模,转化为1~31 分的动作协调分量表得分,分数越高代表动作发展越好(r=0.81)[25]。

手眼协调测试采用儿童动作技能测试量表第2版(Movement Assessment Battery for Children-test-2nd Edition,MABC Test-2)的抛接技能分量表(4~6 岁)。抛的动作要求儿童依次将10 个12 cm×12 cm 的豆袋抛向直线距离1.8 m 之外的目标地垫,以成功击中目标的次数记录原始分;接的动作要求儿童双手依次抓取直线距离1.8 m 之外抛过来的豆袋10 次,以成功抓取豆袋的次数记录原始分。对照常模将原始分按月龄转化为项目标准分。再将2个项目求和为抛接技能总分,再转化为1~19 分的分量表标准分,分数越高代表抛接技能越好(抛豆袋测试r=0.48,接豆袋测试r=0.68)[26]。

1.2.2 动作灵敏测试

灵敏是在各种变换条件下改变身体运动的能力[24]176。测试采用BOT-2的灵敏分量表(4~6岁)。具体测试项目包括15 m 折返跑、左右并步移动、单脚原地跳、单脚左右侧跳、双脚左右侧跳等5个身体变向动作。折返跑按时间记录原始分,其余4 个变向动作按完成次数记录原始分,再转化为1~15 分的点分数,5个动作点分数求和,根据月龄、性别对照常模,转化为1~35分的动作灵敏分量表得分,分数越高代表动作越灵敏(r=0.81)[25]。

1.2.3 动作平衡测试

动作平衡包括静态平衡和动态平衡。动作平衡测试采用MABC Test-2 的平衡分量表(4~6 岁),包括静、动态动作平衡两大类的3 个测试项目。静态动作平衡要求儿童分别以左右腿进行支撑,记录支撑时间为原始分。对照常模,将测试原始分按月龄转化为标准分并求和。动态平衡要求儿童踮脚走线与双脚连续前跳。踮脚走线要求儿童脚跟轻微抬起,走过1 条长4.5 m、宽0.25 m 的直线胶带,记录正确走在线上的步数;双脚连续前跳要求儿童在6 块颜色间隔的垫子上做连续双脚跳,记录准确落在垫上的步数为原始分。对照常模,按月龄转化为该项目的标准分。3 个项目求和为平衡动作总分,再转化为1~19 分的分量表标准分,分数越高代表动作平衡度越好(r=0.77)[26]。

1.2.4 认知自我调节测试

根据Meador 等的《学前儿童“学习相关认知自我调节”测试手册》[27],选择美国堪萨斯州学前儿童反射冲动量表(Kansas Reflection-Impulsivity Scale for Preschoolers,KRISP)、维度变化分类卡片(Dimensional Change Card Sort,DCCS)、头脚膝肩测试(Head-Toes-Knees-Shoulders,HTKS)(2011版)分别测试认知自我调节的注意保持、注意转换、工作记忆和抑制控制,将分项得分转换并求和,得出认知自我调节总分。

(1)KRISP 测试注意保持。测试基于儿童日常熟悉图片进行“找相同”:儿童在1组图片中,持续关注并找出与示例图案完全一致的图片。测试共16组,每组图片最多可答错3 次,得分由满分45 分减去2~16 题的实际错误得分。错误次数越少总分越高,分数越高代表注意保持水平越高(r=0.71)[27]。

(2)DCCS测试注意转换。测试分为颜色测试、图案测试、进阶测试等3 个部分,难度依次递加,每个部分测试得分为4 分以上时,进入下一部分测试。测试连续呈现30 组图片,在每组目标图片出现时,测试员用声音提醒儿童是按“形状”还是“颜色”进行分类,儿童需根据提示,选择与目标图片维度相匹配的图片,儿童注意力需在3 个不同维度间反复转换。DCCS 得分由24 条测试得分累加。满分为24 分,分数越高代表注意转换能力越强(r=0.48)[27]。

(3)HTKS(2011 版)测试工作记忆与抑制控制。测试包括3 个部分:①要求儿童做出与测试者发出指令相反的摸头、摸脚动作(听到“摸你的头”则做出摸脚趾的反应,听到“摸你的脚趾”则做出摸头的反应);②增加摸肩膀和摸膝的动作,要求儿童做出与测试者指令相反的“头—脚”“肩—膝”间的转换动作;③改变“头脚肩膝”间的配对规则,儿童根据“头—膝”“肩—脚”的对应,做出与指令相反的动作。HTKS(2011版)共由30个无规律的动作指令组成,儿童做出正确动作得2 分,反之得0 分;做出错误动作后,立刻改正得1分。满分为60分,分数越高代表工作记忆与抑制控制能力越强(r=0.80)[27]。

(4)认知自我调节总分根据测试手册将KRISP、DCCS、HTKS(2011版)3项测试的得分分别转换成1~5 分的累积分数[17],再将累积分数相加得出。满分为15分,分数越高代表认知自我调节水平越高。

1.3 测试流程

在测试时,儿童依次被带入单独的室内活动室,测试环境安静,测试中儿童不被打扰。为防止测试项目对儿童产生疲劳累积,在动作技能测试结束2 d 后进行认知能力测试。正式测试前,测试员严格按测试手册指导语为儿童进行讲解,待受试儿童完全理解测试任务后,开始正式测试。

1.4 数据统计

采用SPSS 24.0 对数据进行描述性统计分析。按性别分别对男、女童动作技能及认知自我调节得分进行描述性统计:对男、女童2 个独立样本进行均数比较,确定动作技能和认知自我调节是否存在性别差异;对动作技能、月龄与认知自我调节数据进行双变量相关分析,确定变量间的相互关系。

采用逻辑回归和线性回归分析探讨不同性别儿童动作技能与认知自我调节的关系。逻辑回归分析:分别将4项动作技能得分按三分位数(tertile)分为T1、T2和T3组,以数值最小的T1组为参照,探讨校正月龄和其他动作技能混杂因素后,不同动作技能水平与认知自我调节的关系。线性回归分析:分别以双侧肢体动作协调、手眼协调、动作灵敏和动作平衡的测试得分为自变量,以认知自我调节为因变量,探讨校正月龄和其他动作技能混杂因素后,动作技能每增加1 个得分,认知自我调节的变化情况。设定P<0.05为具有统计学差异。

2 研究结果

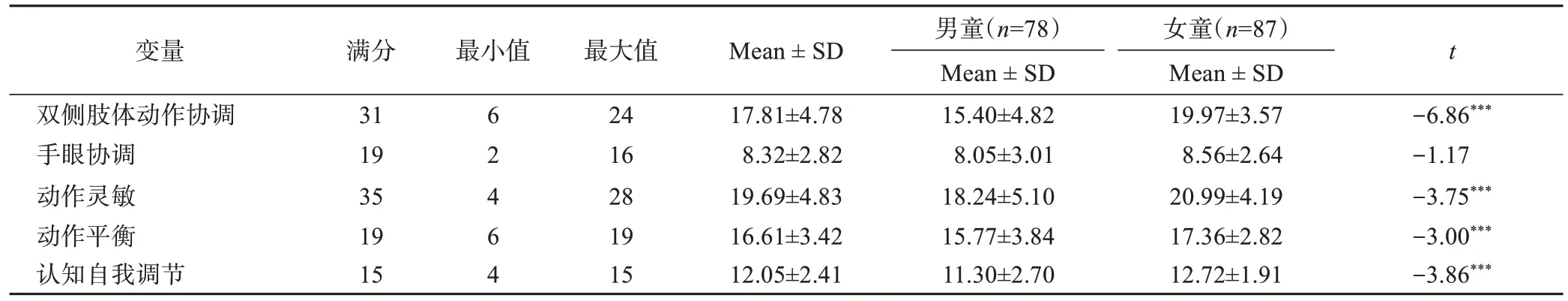

2.1 4~6岁儿童动作技能与认知自我调节水平

在动作技能、认知自我调节总分共5项得分上,女童的各项平均得分均高于男童。在双侧肢体动作协调、动作灵敏、动作平衡以及认知自我调节总分4项得分上,男、女童性别差异显著(表1)。

表1 4~6岁儿童动作技能与认知自我调节的描述性统计结果Table 1 Descriptive statistics of 4-6 year-old children's motor skills and cognitive self-regulation

2.2 4~6岁儿童动作技能与认知自我调节的相关性

为排除自然生长发育对儿童认知自我调节的影响,以及对动作技能与认知自我调节关系论证的干扰,首先对受试儿童认知自我调节得分与月龄间的关系进行验证。结果显示:二者呈显著正相关,月龄越大,儿童认知自我调节越好。因此,在后续的动作技能水平与认知自我调节的逻辑回归分析中,特别校正了月龄的影响。

在动作技能与认知自我调节的相关性上,认知自我调节与儿童4 项动作技能均为显著正相关关系,与双侧肢体动作协调(r=0.59)、动作灵敏(r=0.45)呈中度相关,与手眼协调(r=0.25)、动作平衡(r=0.26)呈低度相关(表2)。

表2 4~6岁儿童认知自我调节与动作技能的双变量相关性Table 2 Bivariate correlation between 4-6 year-old children's cognitive self-regulation and motor skills

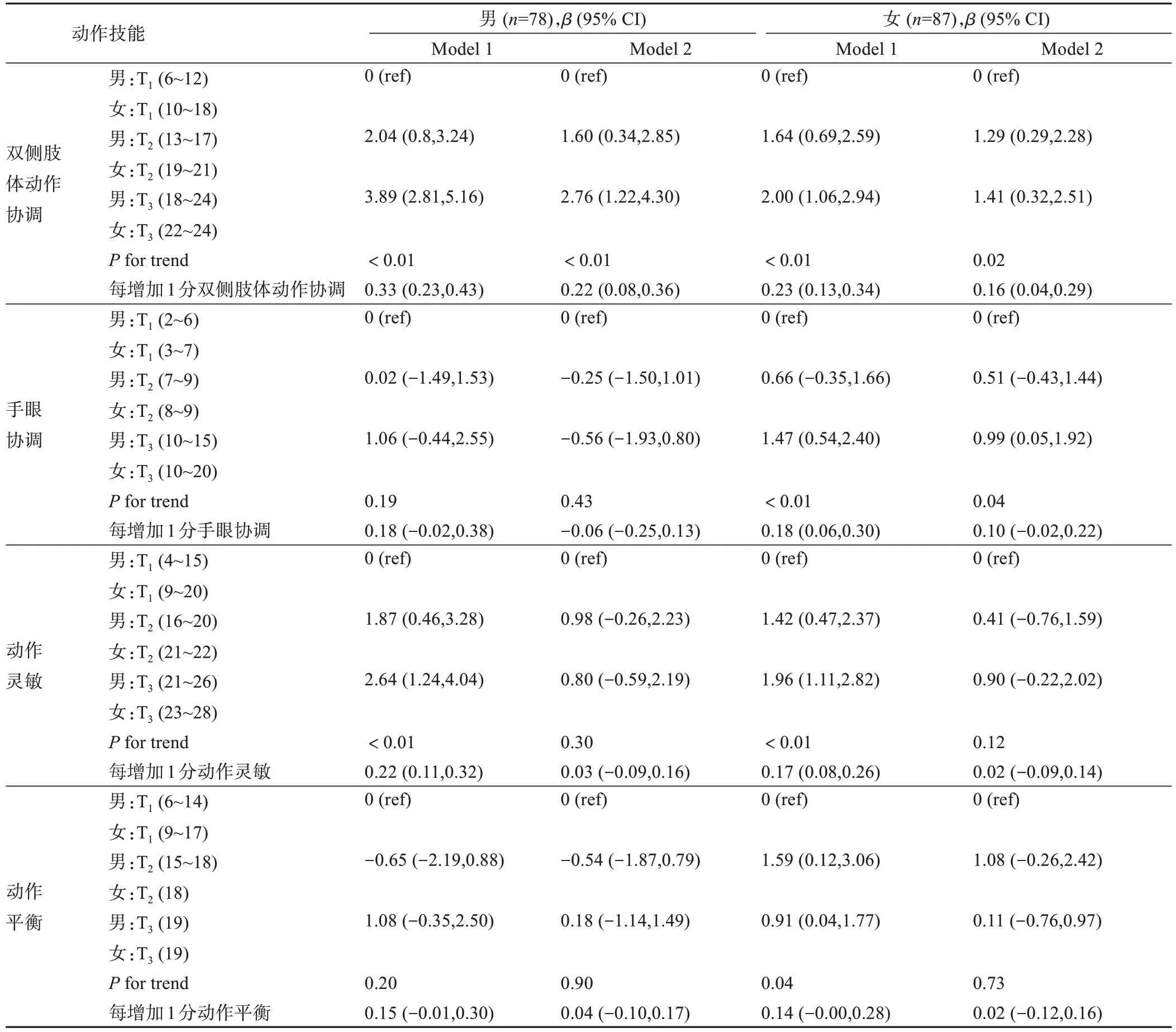

2.3 4~6 岁儿童动作技能与认知自我调节的逻辑回归分析

男、女童动作技能与认知自我调节间的逻辑回归分析结果显示,在校正月龄和其他动作技能的混杂因素后,男、女童动作技能与认知自我调节显示出一定的趋同性:均为只有双侧肢体动作协调与认知自我调节显著相关。在男童中,校正月龄和其他动作技能的混杂因素后,双侧肢体动作协调得分较高的T3组认知自我调节得分比T1组高2.76,95%CI=1.22~4.30;在女童中,双侧肢体动作协调得分较高的T3组认知自我调节得分比T1组高1.41,95% CI=0.32~2.51。从双侧肢体动作协调与认知自我调节的线性关系看,校正月龄和其他动作技能的混杂因素后:男童双侧肢体动作协调得分每增加1 分,认知自我调节将增加0.22 分(β=0.22,95% CI=0.08~0.36);女童双侧肢体动作协调得分每增加1 分,认知自我调节将增加0.16 分(β=0.16,95%CI=0.04~0.29)。尽管男童双侧肢体动作协调得分每增加1分,认知自我调节增加的幅度比女童大,但二者差异并不显著(P=0.18)(表3)。此外,女童的手眼协调能力与认知自我调节显著相关,在校正月龄和其他动作技能的混杂因素后,得分较高的T3组比T1组高0.99分,95%CI=0.05~1.92,但线性回归结果表明二者相关性不显著(β=0.10,95%CI=-0.02~0.22)(表3)。

基于3个步骤的统计分析得出研究结果:4~6岁儿童双侧肢体动作协调、手眼协调、动作灵敏、动作平衡与认知自我调节呈正相关,在校正月龄和其他动作技能的混杂因素后,只有双侧肢体动作协调与儿童认知自我调节呈显著正相关。接受了H14~6岁儿童不同动作技能水平与认知自我调节能力的相关性具有差异;男、女童双侧肢体动作协调与认知自我调节的相关性趋于一致,拒绝了H2不同性别4~6岁儿童的动作技能水平与认知自我调节能力的相关性具有差异。

表3 4~6岁儿童动作技能与认知自我调节的逻辑回归分析结果Table 3 Logical regression analysis between motor skills and cognitive self-regulation of 4-6 year-old children

3 讨论

以往尚未出现对学前儿童动作协调技能与认知自我调节、学业表现关系的研究,但在对7~12 岁儿童的研究中,发现了动作协调与学业表现的相关关系。Schmidt等[1]测试了10~12 岁儿童的心血管耐力、肌肉力量、动作协调与执行功能、学习(数学、阅读、拼写)成绩之间的关系,发现只有动作协调能力使执行功能对学习成绩的中介作用更显著。Cristina 等[3]测量了100 名8~11 岁巴西儿童的手部精细动作技能、操控动作技能、身体协调技能、力量、动作灵敏,发现只有身体协调与学习(数学、写作、阅读)成绩显著相关,其中双侧肢体动作协调对学习成绩的贡献率最大。Macdonald 等[10]关于动作技能与儿童数学、阅读成绩相关性的系统性综述显示,上肢动作协调与学习成绩显著相关。这些研究成果较为一致地显示出双侧肢体动作协调与学习成绩间的相关性。本文研究结果证实,双侧肢体动作协调与认知自我调节的相关性也存在于4~6 岁儿童群体中,二者相关的原因主要表现在以下几个方面。

3.1 复杂动作技能与高阶认知功能的相关性

在本文论证的4种动作技能与4~6岁儿童认知自我调节的关系中,只有双侧肢体动作协调与认知自我调节具有显著相关性,这与双侧肢体动作协调的复杂性有关。具身认知理论认为,儿童早期的认知发展建立在感觉运动耦合的基础上。当婴儿拥有多种感官和动作系统时,这些系统会随着婴儿不断探索环境并与他人互动而发展,智力和认知从这些相互作用中产生[28]。随着实证研究的不断深入,研究者[29]发现,并非所有动作技能都与认知能力相关,复杂的动作技能与高阶认知能力的关联更显著。

双侧肢体动作协调属于复杂动作技能,包括双手、上下肢、对侧肢体之间合理的先后动作顺序和协调配合。研究者[30]认为,肢体协调“涉及左右手交替使用的动作、身体优势侧与非优势侧等效运用的动作,较为复杂,是与智力有关的动作特征”。在动作模式上,双侧肢体动作协调依据手的位置分为同相位模式(双手动作相位差为0°,双手做同方向的对称动作)和反相位模式(双手动作相位差为180°,双手做相反方向的动作)[31]。相比同相位模式,反相位模式不够稳定,在高频率动作条件下容易出错,换言之,双手反相位的肢体动作协调更难。本文测试的7 个动作,除开合跳为双手同相位模式,其他6 个动作均为双手反相位模式。动作协调得分高的儿童能在连续多个反相位双侧肢体动作协调动作转换中保持好成绩,表现出更高的双侧肢体动作协调稳定性。研究[32]表明,持久的协调模式变化来源于学习和练习,受试儿童较高水平的双侧肢体动作协调能力可能是长期协调运动学习与练习的结果。

认知自我调节属高阶认知功能,依赖于大脑前额叶的成熟,2~3岁儿童大脑前额叶开始发育,认知自我调节开始发展。神经心理学家Diamond[33]曾基于动作技能与认知能力发展的关系提出神经学假说,认为“小脑掌管复杂、协调的运动,大脑前额叶对高阶认知功能很重要。当完成复杂、新异、环境变化、需要快速反应的任务时,大脑前额叶和小脑相关功能区域被协同激活”,阐述了复杂运动与高阶认知的相关性缘于小脑与前额叶的耦合。根据Diamond[33]有关小脑与大脑皮层的耦合作用的观点,4~6 岁儿童在长期协调运动练习的过程中同时激活了小脑和大脑皮层相应区域,从而形成了小脑与大脑皮层相关功能区的协同发展,呈现双侧肢体动作协调与认知自我调节之间的显著相关性。

3.2 双侧肢体动作协调与认知自我调节相似的调控过程

认知自我调节是在学习情境下,以学习目标和任务需求为导向,对相关认知能力进行监控、调整,以适应学习环境,最终形成相关能力自动化的过程。在这个过程中,儿童会面临各种冲突,包括反应冲突(2个反应已经启动)、知觉冲突(来自学习任务无关信息的干扰)、认知冲突(来自与学习任务无关的关联或思想的干扰)、目标冲突(任务转换,一个行动支持一个目标但回避另一个目标)等,这些冲突是激活认知自我调节的关键[21]。儿童在3~5岁时,在2个冲突的规则间进行转换,处理冲突、克服本能反应而选择替代响应的能力快速提高[34],为认知自我调节的形成提供了可能。

动作协调同样具有“分析—比较—修正”的过程。人的随意运动由小脑协调大脑发起。根据追随矫正理论,大脑皮层运动区将指令传入小脑,运动的信息也传入小脑。小脑将2 种信息进行比较并分析误差,然后通过“小脑—大脑皮层联系”,传回皮质以修正原来的运动状态,使动作逐步协调[35]。3~6 岁儿童大脑皮层和神经系统逐渐发育成熟:4 岁时控制躯体运动的最高级中枢——大脑皮层发育完成;3 岁时大脑容量达到成年期的75%,6 岁时达到成年期的90%。大脑质量的增加源于不断增殖的神经胶质细胞和神经元髓鞘化,保证了神经冲动在神经系统中的传导。特别是小脑髓鞘的形成使儿童逐步掌握更复杂的肢体动作[36],这为动作协调的发展提供了保证。由于兴奋和抑制过程的发展还不完全,在动作完成过程中肢体的先后顺序、不同肢体部分的配合、对节奏的感知还不完善,因此,儿童实现动作技能的协调表现更需“小脑—大脑皮层联系”对动作进行修饰。

认知自我调节和双侧肢体动作协调的形成均为“监测—比较—选择—校正”的过程,且4~6 岁儿童的动作技能与认知发展具有相近的时间表,因此,在儿童发展过程中具有一定的协同性和相互促进作用。

3.3 注意力对双侧肢体动作协调与认知自我调节的共同作用

本文3个认知自我调节测试均需儿童具有较好的注意力。注意力也是认知自我调节能力的核心,认知自我调节水平高的儿童通过调控注意力的保持、转换,以及工作记忆和抑制控制等认知能力,克服冲突,做出符合学习环境和规则要求的反应。例如:能在成人的指导下停止参与某个活动,并转换到另一个不太愿意参与的活动;避免冲动地回应(当小组讨论时能够等待被召唤而不是抢先回答);参与有目的的游戏时能保持较长时间的注意力;以正确的顺序和包含相关细节的方式准确复述新的经验;成功地追随细节、多步骤信息等。这些学习行为均依赖于注意力的质量。在3~6 岁期间儿童大脑相应区域髓鞘化完成,不仅4~6 岁儿童的肢体动作逐步协调,认知能力与控制行为也逐步提高,具有更持久的注意力[37]。

注意力也是完成动作协调的重要影响要素。关于双侧肢体动作协调的机制,研究者曾给出多种解读。进入21 世纪,越来越多的研究者意识到,动作协调并不仅是大脑运动皮层支配下的肌肉活动,更有认知要素的参与。Monno 等[32]的实验研究证实,维持肢体间协调的中枢神经系统和注意活动具有相同的内在动力,在双侧肢体动作协调过程中有注意力的消耗,越稳定的协调模式,注意力的消耗就越低,注意力使多肢体动作中的信息耦合成为可能。Budde等[38]以115 名13~16 岁健康青少年为对象进行对照试验,试验组施加5 种需要双侧肢体动作协调的球类练习,对照组学生则在无具体动作协调要求的情况下进行中等强度运动,2 组运动心率无显著差异。注意力试验前后测试结果显示,试验组双侧肢体动作协调的球类练习对青少年注意力提升的效果更显著。一系列试验表明,双侧肢体动作协调与注意力具有积极关联。

综上所述,笔者认为可能是4~6 岁儿童双侧肢体动作协调的发展促进注意力提升,带动了认知自我调节的协同发展。

4 结论与建议

4~6岁儿童的双侧肢体动作协调能力与认知自我调节显著正相关,不同性别儿童间不具有显著差异。

建议:应重视对学前儿童双侧肢体动作协调游戏的开发,以促进儿童认知自我调节的发展,形成良好的学习品质;应通过规律的亲子体育互动,发展儿童动作协调能力,促进认知自我调节水平的发展,帮助学前儿童做好升入小学的学习准备。此外,尽管在本文测试中动作灵敏和动作平衡得分对学前儿童认知自我调节能力的贡献率并不显著,但并不意味着平衡和灵敏能力不重要。协调、灵敏、平衡能力是儿童体育素养的起点与基石,因而也不能忽视学前儿童平衡动作和灵敏动作的学习与发展。

5 局限与展望

本文证实了4~6 岁儿童双侧肢体动作协调与认知自我调节的相关性,有助于后续研究者进一步深入研究不同动作分类、不同运动形式与认知能力的关系。本文仍存在一些不足:①本文为横断面试验设计,只能验证动作协调与认知自我调节的相关关系,不能得出因果结论。②缺少不同月龄段学前儿童变化的研究。3~6 岁是儿童的快速发展期,依据适宜的月龄段划分进行研究更具意义。③需加入认知自我调节的多维影响因素展开深入研究。认知自我调节不仅受儿童生理、心理发育和认知能力的影响,也与社会环境相关,下一步研究应排除诸如家庭抚育方式、背景、收入情况等因素的影响,进一步探析学前儿童动作技能与认知自我调节间的相互关系。

作者贡献声明:

马 瑞:提出论文选题,设计测试方案,撰写论文;

郑青慧:开展动作技能测试;

王春丽:开展认知自我调节测试;

蔺梦科:整理与统计数据;

陈 嵘:调研文献,核实数据;

薛 原:确定论文框架,审核论文。