产学研共同体信息共享的形成机理及实现路径

王福 刘俊华 王建国

收稿日期:2020-06-20

基金项目:内蒙古工业大学科学研究项目“O2O商业模式场景化创新机理及其路径研究”(项目编号:BS201927)。

作者简介:王福(1975-),男,副研究馆员,研究方向:商业模式创新、供应链管理。刘俊华(1972-),女,教授,研究方向:物流与供应链管理。

通讯作者:王建国(1973-),男,副教授,研究方向:区域发展管理,信息管理。

摘 要:[目的/意义]随着场景化要素在产学研共同体中渐进地嵌入,使信息共享作为促进产学研共同体成员间协同创新的血液功能越来越明显,激发着产学研共同体价值创造的新动能,使产学研共同体信息共享具有了场景化效用和适配化可能。[方法/过程]为此,将信息共享场景、信息共享情境纳入产学研共同体信息共享研究之中,从产学研共同体信息共享的内涵出发,发掘了产学研共同体的场景化形成机理,设计了产学研共同体信息共享的实现路径。[结果/结论]以现有相关文献为基础,咨询产学研共同体领域专家和信息领域专家形成访谈提纲,采用半结构访谈的方法提炼了“企业-高校”“高校-科研机构”“科研机构-企业”3个场景的信息共享适配策略。

关键詞:产学研共同体;场景化信息共享;形成机理;实现路径

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2020.12.008

〔中图分类号〕G203 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-0821(2020)12-0074-10

Formation Mechanism and Realization Path of Information

Sharing in Industry University Research Community

Wang Fu1,2 Liu Junhua1,2 Wang Jianguo1*

(1.School of Economics and Management,Inner Mongolia University of Technology,Hohhot 010051,China;

2.Inner Mongolia Modern Logistics and Supply Chain Management Research Center,Inner Mongolia

University,Hohhot 010051,China)

Abstract:[Purpose/Significance]With the gradual embedding of scenario elements in the industry university research community,the function of information sharing as a blood to promote collaborative innovation among the members of the industry university research community is becoming more and more obvious,which stimulates the new momentum of value creation of the industry university research community,and makes the information sharing of the industry university research community with scenario utility and adaptation.[Method/Process]Therefore,the information sharing scenario and information sharing scenario were included in the research of industry university research community information sharing.Starting from the connotation of industry university research community information sharing,the formation mechanism of industry university research community scenario was explored,and the realization path of industry university research community information sharing was designed.[Result/Conclusion]Based on the existing relevant literature,consulting experts in the industry university research community and experts in the information field to form an interview outline,using the semi-structured interview method to refine the information sharing adaptation strategies in three scenarios of“enterprise-university”,“university-scientific research institution”and“scientific research institution-enterprise”.

Key words:information supply chain;industry university research community;collaborative elements;multi-dimensional adaptation

习近平总书记在党的十九大报告中明确提出,“深化科技体制改革,建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,加强对中小企业创新的支持,促进科技成果转化”。产学研深度融合有两层含义,其一是成员如何将合适的信息在合适的时间和合适的空间共享给其他成员,使产学研共同体成为利益共同体;其二是如何将产学研共同体不同成员的信息优势以共享的方式实现价值的协同创造,进而使产学研共同体成为价值共同体。随着企业、高校和科研机构所处信息环境、技术环境、经济环境和社会环境的变化,他们各自收集信息、整理信息、组织信息、处理信息、分享信息、接受信息和利用信息的能力不断提升,激发着信息共享创新效用的形成,使产学研共同体成为有效连接市场需求的关系纽带,创造着一种全新的信息流动方式,成为一个充满信息流动的智慧化有机体。然而,现有产学研共同体联系较为松散,成员间信息共享的针对性不强,信息共享效率低下,特别是产学研共同体在特定时间和特定空间的信息期望不能被很好地满足,这违背了产学研共同体构建的初衷。为解决信息共享与直接促進经济发展的各类信息之间在时间和空间不匹配的问题,将信息共享场景和信息共享情境纳入产学研共同体信息共享研究之中,以平衡信息共享的供求关系,进而有助于实现三方信息的优势互补,提高信息共享的效率,使新思想和新观念的扩散速度加快,成就产学研共同体的创新能力。产学研共同体信息共享是通过企业、高校和科研机构三者之间的信息交互,使成员间有效地感知彼此的信息共享需求、信息共享习惯和信息共享偏好,并通过成员间信息共享的不断磨合,实现产学研共同体信息共享的价值增值。产学研共同体成员各自的信息需求期望和价值目标追求,是构成信息共享的真正诱因,它决定着不同创新主体参与产学研协作的目的和意愿,并直接影响产学研共同体成员间信息共享的广度和深度。产学研共同体以企业需求为导向,以科研为途径,以高校培养人才为目标,通过三者之间的团结协作满足着加快科技成果转化[1]、促进高等教育发展[2]、促进知识创新[3]、形成协同创新网络[4]和推动经济高质量发展[5]等产学研共同体的各方需求。在这期间,产学研共同体各方都要向其他成员共享信息,以促进整个共同体所有成员目标的达成。产学研共同体成员各自的信息期望和价值目标追求,是构成信息共享的真正诱因,它决定着不同创新主体参与产学研协作的目的和意愿,并直接影响产学研共同体成员间信息共享的广度和深度。在此情形下,分析产学研共同体信息共享内涵,构建信息共享机理,设计信息共享路径,提炼信息共享策略,这不仅有助于增强产学研共同体成员对于信息共享的认知,也有助于信息共享方式的优化和信息共享渠道的建设,以提高产学研共同体成员间信息共享的针对性、有效性和价值性。

1 产学研共同体信息共享形式及优势

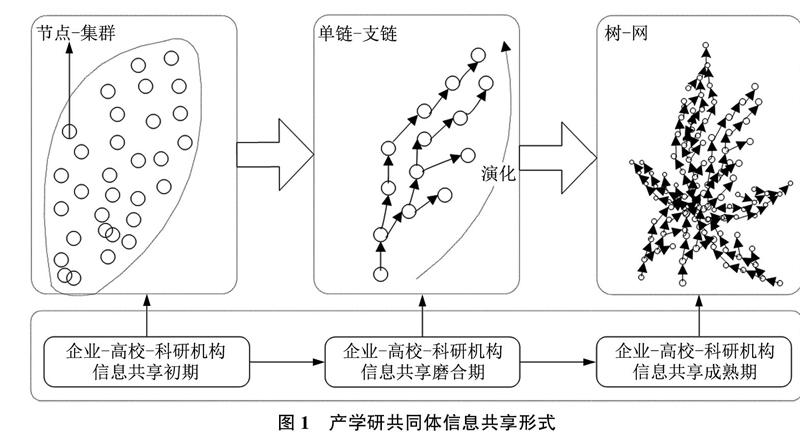

1.1 产学研共同体信息共享形式及演化

产学研共同体信息共享涉及企业、高校和科研机构,在其信息共享的最初彼此对对方的信息共享需求、信息共享习惯和信息共享偏好仅限于预测,所共享的信息是针对某个主题的某种方式的试探,当共享的信息被其中一个成员接受后就形成了信息共享的单个节点。随着信息共享节点的不断增多,这些信息共享节点彼此之间形成了信息共享的单链条。在产学研共同体信息共享的过程中,其共享的信息不可能仅仅针对某一个主题,于是对不同主题的信息共享从主链条生长出信息共享支链[6]。随着信息共享支链的不断增加,产学研共同体信息共享逐渐呈现为树的形态,又随着产学研共同体信息共享主题的不断改变以及信息共享深度和频度的不断增加,产学研共同体信息共享呈现网状的形态。由此,可以发现产学研共同体信息共享的过程实质是信息共享动态演化的过程,体现为信息共享形式由“节点→链条→支链→树状→网络”演变,其信息共享形态的演变过程也正是“企业-高校-科研机构”信息共享的适配过程。在这个过程中,信息共享情境得到了极大的丰富和优化,淘汰了那些落后的情境,细化和形成适应当前各类环境的新情境。由此,产学研共同体信息共享的形态演变过程如图1所示。

图1显示了产学研共同体信息共享的演化过程,这种演化是基于“企业-高校-科研机构”分别在信息共享初期、信息共享磨合期和信息共享成

熟期的形态[7]。由此可见,在任何一个产学研共同体中针对不同主题信息共享的形态是多种并存的,既有信息共享节点、信息共享单链、信息共享支链、信息共享树和信息共享网络。产学研共同体信息共享的不同形态中又具有某种关联性,使产学研共同体信息共享形成协同创新的价值链、价值支链、价值树和价值网等形态。

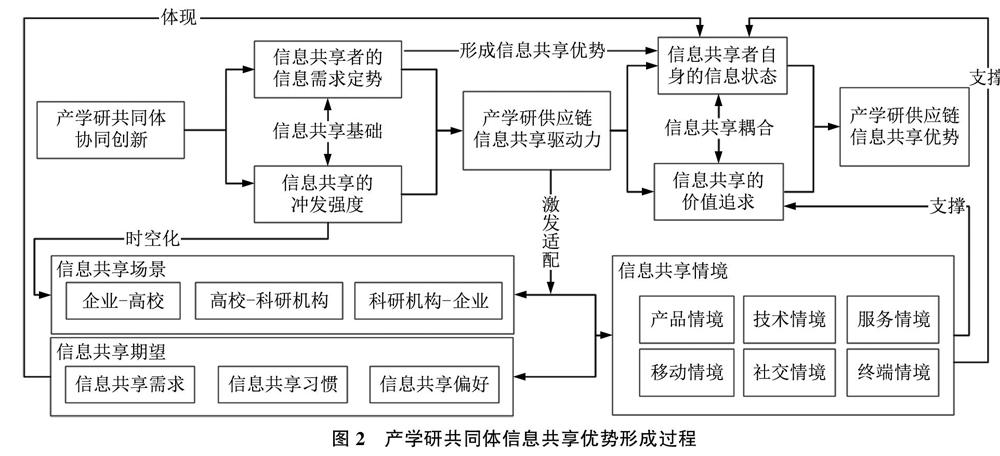

1.2 产学研共同体信息共享优势及形成

科学技术革命和社会经济发展,使人类进入了一个瞬息万变的信息时代。产学研共同体信息共享已逐渐形成以企业、高校和科研机构组成的多维结构体。产学研共同体信息共享者自身的信息需求和价值追求是构成信息共享活动的起因,决定着信息共享的走向和意图,并直接影响信息共享者共享信息的意愿和强度。产学研共同体信息共享的优势形成需要借助以下要素:①信息共享定势。所谓信息共享定势是信息共享者在信息共享活动中多次重复过的经验或习惯,经过沉积后而形成的某种固定的信息共享态势。②信息共享冲发强度。信息共享是信息共享者与信息客体的相互作用过程,既然是作用,总要具备一定的作用强度。信息共享的冲发强度作为信息共享优势构成要素,不仅具有表征信息共享程度大小、强弱的功能,同时它往往是指隐讳的、待发的,且并不是已经冲发的信息共享强度。③信息共享者自身所处的态势。由于信息共享者内在的结构状态和社会信息资源时空分布状态所决定信息共享的主动性和被动性[8]。如果共享者是处于主动的状态,那么他就具有一种共享势,如果共享者处于被动状态,那么他就不具有共享势。上述信息共享者的信息共享定势、信息共享的冲发强度、信息共享者自身所处的态势决定了产学研共同体信息共享的优势,并形成信息共享的必要因素,每一个因素都是信息共享优势不可缺少的要素。信息共享优势是信息共享主体的重要因素,对信息共享过程的形成有着重大的影响,它往往决定着具体信息共享的性能和方向。以此为基础,将信息共享场景、信息共享情境和信息共享期望纳入信息共享优势的研究范畴,从场景化情境适配的视角对产学研共同体信息共享优势的形成过程描述如图2所示。

如图2所示,产学研共同体信息共享优势的形成是基于以下要素协同作用实现的:①信息共享场景。产学研共同体信息共享场景是指产学研信息共享的时空以及特定时空内信息共享情境及其关系的总和。产学研共同体信息共享场景可以分为“企业-高校”“高校-科研机构”“科研机构-企业”3个场景。在这3个场景的信息共享中需要运用大数据、移动设备、传感器、定位系统和社交媒体的作用进行共享,促进信息在整个产学研共同体内的有序和有效流动,实现信息价值的增值[9]。②信息共享情境。所谓信息共享情境是指信息共享的环境要素,具体包括产品情境、技术情境、服务情境、移动情境、社交情境和终端情境,这些信息共享情境基于共同体成员的信息接受期望进行信息的共享,将合适的时间、合适的地点、合适的信息共享给合适的共同体成员,充分发挥不同信息的价值。

③信息共享期望。所谓信息共享期望是指产学研共同体成员在特定场景的信息共享需求、信息共享习惯和信息共享偏好,分别从3个维度细化和刻画了产学研共同体成员的信息共享期望。

2 产学研共同体信息共享的形成机理

2.1 产学研共同体信息共享模式

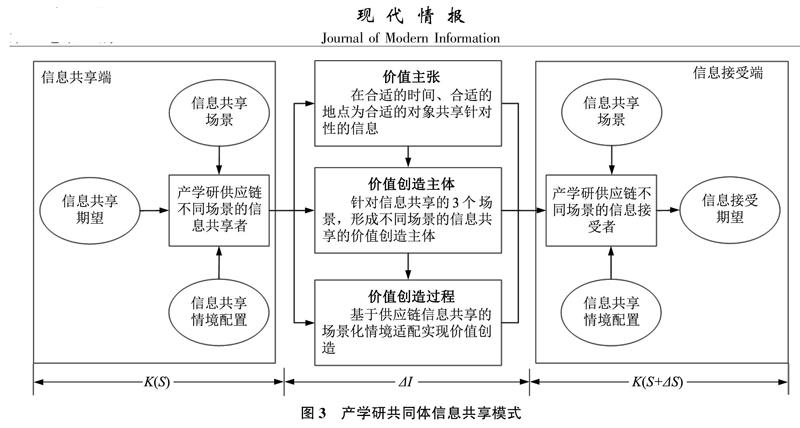

产学研共同体信息共享的过程实质上是信息共享者和信息接受者在特定场景的耦合过程,其耦合的是信息共享者的信息共享期望和信息接受者的信息接受期望,而其之所以能够耦合是通过场景化的信息共享情境配置实现的。具体而言,产学研共同体信息共享者和信息接受者之间的耦合也正是产学研信息共同体价值的形成过程,包括了价值主张、价值创造主体和价值创造过程[10]。产学研共同体信息共享是通过英国著名情报学家B·C·布鲁克斯对于信息共享者的知识结构和信息接受者的信息接受程度的耦合关系得出的,这就是情报学中有名的布氏方程式:K(S)+ΔI→K(S+ΔS)。产学研共同体将布氏方程式稍加改造成K(S)+I→K(S)+ΔI→K(S+ΔS),以此表示“信息与产学研成员”的耦合关系。改变后的关系表示场景作为信息与产学研共同体成员的力场存在。这样就把信息共享的发生置于信息接受者、信息共享者和信息共享场景3种要素关系的动态平衡之中,即信息接受者与信息共享着的关系构成主客体的同一,信息供需双方与信息共享场景的关系实现了“场”与“景”的统一。如图4所示,产学研共同体信息共享模式的形成离不开以下3个要素[11]:①信息共享端。信息共享端不仅包括共同体成员,信息共享者是基于产学研共同体成员在特定的信息共享场景通过信息共享情境配置予以实现的。②信息共享过程。产学研共同体信息共享过程也正是信息流发挥其应有效用的过程。在产学研共同体信息共享的实际中,通过明确信息共享的价值主张,对信息共享价值创造主体3个商业模式要素的耦合,通过场景化信息共享情境配置实现其应有的价值。③信息接受端。信息接受端不仅包括了信息接受者,也包括了信息接受者接受信息的场景以及场景内的信息共享情境的配置。由此,形成如图3所示的产学研共同体信息共享模式。

如图3所示,产学研共同体的左端是信息共享者现有的知识结构K(S),而中间部分则是信息共享后的价值增值部分ΔI,右端则是信息共享后的新的知识结构K(S+ΔS)。其中,K(S)决定了ΔI的信息共享效果,ΔI则决定了K(S)的改变方式和结果。布鲁斯的理论缺陷在于它没有反映出ΔI是怎么得出来的,而这一点在本研究中借助商业模式三要素很好地予以体现,同时本研究也弥补了布氏理论忽略了环境因素的不足,而环境是人们进行信息共享所依赖的客观条件,它决定着信息的覆盖面和折射的幅度,它强烈地影响着信息共享的效用,本研究将场景和情境作为环境要素纳入研究范畴,使得其更具有科学性和严谨性。

2.2 产学研共同体信息共享机制

产学研共同体信息共享是一个多因素、复杂的

作用的过程,其成员之间的信息共享已成为价值实现的合目的行为。产学研共同体成员间信息共享作为价值引导的有目的信息行为过程,其必然包含并依附于一些关键的因素。基于此,将信息共享场景和信息共享情境纳入产学研共同体信息共享研究之中,通过企业、高校和科研机构的信息共享形成了不同维度价值创造的核心能力[12],具体而言包括以下几个方面:①信息共享适配。所谓信息共享适配是指产学研共同体成员,即企业、高校和科研机构之间的信息共享,体现在特定时间、特定地点、特定对象和特定信息,形成共同体成员信息共享的适配效用,体现了信息共享的价值。②信息共享目标。所谓信息共享目标是指成员为什么要进行信息共享,信息共享会为各成员以及整个共同体带来什么样的效用[13],这些效用又体现在哪些场景,又需要哪些情境予以配置。③信息共享调控。在产学研共同体信息共享中,如何确保信息共享的针对性和有效性是非常重要的,这就需要政府机构对其进行管理,实现对产学研共同体信息共享的引导和调控。对于政府而言,其对产学研共同体信息共享的引导和调控是需要有相应的权威机构为政府决策提供支持[14]。产学研共同体成员间信息共享是一个多因素的复杂作用过程,产学研共同体成员之间信息共享作为整体价值实现的合目的行为。产学研共同体成员间信息共享作为价值引导的有目的的行为过程,必然包含并依附于一些关键的因素。依据上述论述,形成产学研共同体信息共享机制,如图4所示。

由图1所示,要实现产学研共同体信息共享需要有相应的信息共享场景,并由相应的信息共享情境基于信息共享期望配置予以實现。由此,需要对信息共享场景、信息共享情境以及信息共享期望分别予以界定。①信息共享场景。所谓信息共享场景是指产学研共同体信息共享的时空以及时空内的信息共享情境及其关系的总和。在实际应用中,将产学研共同体信息共享场景分为“企业-高校”“高校-科研机构”“科研机构-企业”3个场景,这3个场景形成了产学研信息共享的智慧共同体。②信息共享情境。所谓信息共享情境是指信息共享环境,主要包括产品情境、技术情境、服务情境、移动情境、社交情境和终端情境,通过这6个维度的情境配置,实现上述3个场景的信息共享目标[15]。③信息共享期望。所谓信息共享期望是指在不同场景的信息共享所希望和等待程度,具体可以将其细分为信息共享需求、信息共享习惯和信息共享偏好。由此,通过“信息共享场景-信息共享期望-信息共享情境”的配置实现“企业-高校-科研机构”信息共享的适配。

3 产学研共同体信息共享的实现路径

3.1 产学研共同体信息共享適配方法

产学研共同体信息共享的方法最初是依据经验判断法和评分分析法。所谓经验判断法是凭借共同体成员之间信息共享的不断磨合,形成了信息共享的经验对信息共享加以断定而进行信息接受的方法。经验判断既有感性的认识又有理性的认知,是经验方法和理性思维的综合。所谓评价分析法是指根据信息共享的明确目标,确定所共享的信息属性,并把这种属性转换为主观价值的过程。随着经济环境、社会环境、信息环境和技术环境的不断变迁,使得以经验判断和以评价分析为方法的信息共享弊病逐渐凸显,体现为需要的信息并不能被有效地共享,而不需要的信息则被频频推送,信息共享的针对性并不是很强。为此,产学研共同体的信息共享应以经验判断法和评价分析法为基础,在继承这两种方法的基础上采用大数据、云计算和物联网等技术对产学研共同体信息共享者的信息共享期望以及信息接受者的信息接受期望针对“企业-高校”“高校-科研机构”“科研机构-企业”3个场景进行挖掘。基于此,分别挖掘产学研共同体的信息共享需求、信息共享习惯和信息共享偏好,并将这3个维度的挖掘结果进行聚合[16]。同理,对于产学研共同体信息接受需求、信息接受习惯和信息接受偏好进行有效地挖掘,并对挖掘结果进行这3个维度的聚合,形成产学研共同体信息接受期望。基于特定场景的信息共享期望和信息接受期望,实现产学研共同体信息共享的情境化适配,使信息共享者共享的信息正是信息接受者所需要的信息,从而提高了信息共享的针对性,减少了信息在产学研共同体中无序流动所造成的碰撞,这正是产学研共同体信息共享的方法,如图5所示。

如图5所示,在产学研共同体信息共享的过程中,与信息共享者对应的是信息接受者,信息共享场景和信息接受场景相同时才有可能实现真正意义上的信息共享和信息接受。同理,信息共享情境与信息接受情境的匹配程度越大,越容易实现产学研共同体信息共享和信息接受。由此,基于对产学研共同体不同场景的信息共享期望和信息接受期望总和画像,然后基于选择适配的方法实现产学研共同体信息共享的场景化适配。

3.2 产学研共同体信息共享适配路径

产学研共同体信息共享是基于信息共享者的信息共享期望和信息接受者的信息接受期望进行适配的过程,其适配是基于“信息共享场景-信息接受场景”“信息共享情境-信息接受情境”以及“信息共享优势-信息接受优势”形成的信息共享的适配度。根据信息共享的适配程度确定信息共享的适配类型,并在信息共享者和信息接受者之间以上述构建的信息共享模式为依据进行场景化的信息共享。由此,产学研共同体信息共享路径形成的要素有以下几个方面:①信息共享动因。产学研共同体信息共享的驱动来自于两个方面:其一是信息共享者的信息共享期望;其二是信息接受者的信息接受期望。信息共享者的信息共享期望主要包括外部环境对其的刺激、本能驱动和社会化驱动以及外部示范。信息接受者的信息接受期望主要包括信息接受期望、信息接受习惯和信息接受偏好[17]。②信息共享适配。产学研共同体信息共享适配是指基于特定场景的信息共享期望与信息接受期望之间的势差形成的信息共享优势,在信息共享者和信息接受者所处的特定场景进行适配,其适配的程度由适配度予以衡量。③信息共享类型。根据信息共享适配度的不同,形成不同的信息共享类型。当信息共享适配度大于0且小于等于1时的适配称为信息共享的欠适配,这种信息共享并未达到信息共享者和信息接受者双方的期望[18]。当信息共享适配度等于1时,则说明在特定的场景中信息共享者的信息共享期望与信息接受者的信息接受期望是完全适配的,这是最为理想的信息共享状态。当信息共享适配度大于1时,这种适配则称为过适配,也就是说信息共享者共享的信息已超出了信息接受者的信息接受期望,是信息共享的非理想状态。由此,基于上述的论述形成如图6所示的产学研共同体信息共享适配路径。

产学研共同体信息共享适配路径的形成很好地反映了信息在共同体内的有序流动,其信息共享目的是要实现产学研共同体信息的增值。在具体的信息共享中,企业内部的信息共享主要存在于研究开发部门、工艺设计、生产制造部门、供应和销售部门之间,主要表现为内部对信息的共享、创造、转移和学习[19]。高校内部的信息共享主要来源于知识传授、教学探讨、科研合作、管理制度的传递等方面。①“企业-高校”信息共享场景。该场景的信息共享需要通过技术合作、人才流动和专题培训等方式实现。其中技术合作包括转让科技成果,双方的合作开发以及股份制合作。②“高校-科研机构”信息共享场景。该场景的科研机构与高校通过合作达成信息共享,为共同体成员带来快速、便捷地获得所需要的信息的便利[20]。高校和科研机构信息共享能够较容易地发现必要的专业知识,集中强化在工作实践中已经被证明是成功的能力。③“科研机构-企业”信息共享场景。一方面,企业需要通过与科研机构的信息共享建立和扩充自身的科学知识储备以便能够快速、准确地识别和开发外部萌生的或内部正在挖掘的技术机会;另一方面,很多重要的科学成就来源于企业在设计、制造等过程中遇到的技术难题,科研机构也需要密切联系企业以强化科研的方向性和增加科研成果转化成功的几率。

4 产学研共同体信息共享适配应用

4.1 产学研共同体信息共享适配调研

本研究以文献调研法为基础,结合问卷调查和专家访谈的方法,通过设计访谈提纲并实施半结构化访谈,采集呼和浩特和长春两地企业、高校和科研机构的访谈数据,探索产学研共同体“高校-企业”“企业-科研机构”“科研机构-高校”3个场景的信息共享适配方案,并据此将本文研究的产学研共同体信息共享形成机理和信息共享实现路径予以验证。本文具体实证过程如下:①文献调研。通过对相关文献调研,提炼3个场景的信息共享适配方案。②形成访谈提纲。分别邀请呼和浩特和长春共6位产学研研究领域的专家,邀请长春3位长期从事信息领域研究的专家围绕产学研共同体上述3个场景的信息共享适配方案开展咨询,并形成访谈大纲。③针对3个场景,分别对高校、企业和科研机构从事产学研合作的人员进行半结构化深度访谈,针对每个场景分别选择10个样本进行访谈,每个样本访谈时间控制在30~45分钟。在具体的访谈过程中,访谈者根据被访谈对象的反馈动态调整访谈内容,以全面获取数据。访谈结束后,整理并转录访谈记录形成Word文档,并将访谈记录反馈至访谈对象,请访谈对象会议并对访谈记录的准确性予以确认,如有不一致的地方对其进行修改,直至被访谈对象确认无误后结束。④以访谈大纲为基础,对访谈进行对应的词频分析,依据词频出现的高低进行排序,按照排序结果利用标签云形成产学研共同体信息共享适配策略。为此,本研究对CNKI期刊论文数据库和博硕士学位论文数据库进行文献调研,确定这3个场景访谈的情境,分别是产品情境、技术情境、服务情境,经由产学研领域专家和信息领域专家建议增设3个情境分别是移动情境、社交情境和终端情境。专家们认为,虽然产品情境、技术情境和服务情境已基本囊括了所有情境,但是由于现阶段信息技术的不断发展以及这些技术在日常生活中的广泛应用,使得产学研共同体信息共享离不开这些情境,所以需要从技术情境和服务情境中将其抽取出来。基于这6个情境,以CNKI期刊全文数据库和博硕士学位论文数据为数据源,分别以“产学研”和“信息共享”为主题词进行检索,文献类型选择CSSCI来源期刊共检索到5篇文章,如表1所示。

基于上文这3个场景文献调研所获得的3个场景的情境化配置方案,对访谈结果中出现上述词语频次较高的进行摘录,并依據出现频次多少进行排序,以期形成不同场景的情境化配置策略。

4.2 产学研共同体信息共享适配策略

经由对访谈结果中依据“企业-高校”“高校-科研机构”“科研机构-企业”3个场景,出现表2词频较多词语进行摘取和排序,并将同义词、近义词进行归类,选择3个场景中出现频次Top10的词语为产学研共同体场景化情境配置方案。在实际数据处理过程中发现,除了依照文献给出的一些词外,也出现了个别出现频次较高的其他词,本研究咨询产学研共同体专家和信息专家将其合并统计,综合分析不同场景的信息共享情境配置方案,根据访谈过程中关键词出现频次的Top10,依据词频采用Tagul的标签云绘制工具形成产学研共同体信息共享的场景化适配标签云[21],如表3所示。

由表3所示,产学研共同体信息共享适配的画像为不同场景的信息共享和信息接受提供了依据,因为这些标签云是信息共享期望与信息接受期望的交集运算,其得到的结果是同时满足信息共享和信息接受的期望,是可以被用来为不同场景的信息共享和信息接受提供依据的,也是一种行之有效的方法。

5 结 语

习总书记指出,我国科技发展的方向就是创新、创新和再创新。实施创新驱动发展战略最根本的是要增强自主创新能力,最紧迫的是要对产学研共同体信息共享的体制、机制和障碍,最大限度地解放和激发产学研共同体的创新能力是需要面对和考虑的现实问题。产学研合作创新是推动中国经济从高速增长迈向高质量发展的必然要求,本研究将信息共享场景、信息共享情境纳入产学研共同体信息共享的研究范畴,运用“信息共享场景-信息共享期望-信息共享情境”适配的方法对“企业-高校”“高校-科研机构”“科研机构-企业”3个场景之间的信息共享适配,进而通过产学研共同体信息共享实现协同创新,进而实现价值创造,并运用Tagul标签云工具对产学研共同体信息共享适配方法的应用。

参考文献

[1]Cao X,Huang W,Fu X M.Research on Effect of Knowledge Sharing in Industry-University-Research Cooperation-Innovation[C]//International Conference on Management Science & Engineering.IEEE,2011:733-739.

[2]Zhao Y,Liu Q X.Innovation Pattern Analysis of the Industry-University-Research Cooperation[C]//2012 International Symposium on Information Technology in Medicine and Education(ITME 2012).IEEE,2012:274-2777.

[3]肖玲诺,史建锋,孙玉忠.基于BP神经网络的产学研知识创新联盟风险评价研究[J].中国软科学,2011,(12):173-179.

[4]René Rohrbeck,Heinrich M Arnold.Making University-Industry Collaboration Work-A Case Study on the Deutsche Telekom Laboratories Contrasted with Findings in Literature[EB/OL].http://mpra.ub.uni-muenchen.de/5470/,2020-05-25.

[5]刘云生.经济转向高质量发展阶段:教育怎么办[J].教育发展研究,2018,38(11):1-10.

[6]毕强,周浩,王雨.信息共同体成员组织间信息传递的动力因素及其规律研究——基于产学研合作视角[J].情报理论与实践,2013,36(11):10-15.

[7]翟雪莲,朱先奇.产学研合作创新利益分配问题研究——基于共同体激励模型[J].物流技术,2014,33(15):154-157.

[8]周浩,毕强,高娅.产学研共同体信息共同体要素分析[J].情报理论与实践,2012,35(4):62-65.

[9]王福.新零售流通共同体商业模式创新体系构建[J/OL].当代经济管理:1-14.http://kns.cnki.net/kcms/detail/13.1356.F.20200217.1437.002.html,2020-04-04.

[10]Santoro,Michael D,Betts,Stephen C.Making Industry-University Partnerships Work[J].Research-Technology Management,2002,45(3):42-46.

[11]毕强,纪晓萍.论情报接受的内在机制[J].情报杂志,1994,(1):11-14,62.

[12]蔡冬松,毕达天,周浩.产学研共同体信息共同体的演化博弈分析[J].情报理论与实践,2013,36(9):1-6.

[13]Haupt R L.The Industry-University Intellectual Property Paradox[J].IEEE Antennas & Propagation Magazine,2006,48(2):134-135.

[14]蔡冬松,毕达天,周浩.产学研共同体信息共同体网络的信息传递效率研究[J].情报理论与实践,2013,36(9):7-12.

[15]蔡冬松,毕达天,庞艳菊,等.产学研共同体信息共同体网络的结构特性分析[J].情报理论与实践,2013,36(8):21-25,31.

[16]毕强,尹长余,滕广青,等.数字资源聚合的理论基础及其方法体系建构[J].情报科学,2015,33(1):9-14,24.

[17]毕强.论情报接受需要的优势递进规律[J].情报杂志,1995,(1):16-18.

[18]Olena Leonchuk,Denis O Gray.Scientific and Technological(Human)Social Capital Formation and Industry-University Cooperative Research Centers:A Quasi-Experimental Evaluation of Graduate Student Outcomes[EB/OL].http://213.176.35.13:90 90/D%3A/doifile/doifiles/2020-05-25/10.1007_s10961-017-9613-9.pdf,2020-05-20.

[19]Jie W U.Research on Super Cycle Model and Its Function of College Knowledge Transfer in Industry-University-Institute Cooperation[J].R&D Management,2007,19(4):119-123.

[20]毕强.现代情报接受方法论纲[J].图书与情报,1994,(2):15-19.

(责任编辑:郭沫含)