后路单椎体内固定治疗寰椎不稳定性骨折

普有登 段洪*周兆文 杨俊宇 金雄 尹劲 张涵 蓝天

寰椎爆裂性骨折是一种较为少见的上颈椎损伤,其治疗方法主要取决于骨折是否稳定以及横韧带的损伤类型;稳定的寰椎骨折多采取保守治疗,但对于不稳定性骨折,目前现有的治疗方法仍存在争议[1]。经后路C0-C2或C1-C2内固定融合均需要牺牲颈椎的活动度,经口咽入路前方固定能够保留一定的颈椎活动度,但存在较多的并发症[2]。近年来,国内外一些学者采用了仅对寰椎单椎体内固定方法治疗寰椎不稳定骨折,该术式既达到即刻复位固定骨折、促进骨折愈合的目的,又保留了颈椎的活动度[3]。笔者于2011年6月~2016年8月采用经后路寰椎单椎体钉棒系统复位内固定治疗寰椎不稳定骨折16例,初期随访疗效满意,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2011年6月~2016年8月,本科共收治寰椎不稳定性骨折患者16例。其中,男10例,女6例;年龄22~46岁,平均(32.9±6.7)岁;均有明确外伤史,交通伤8例,高处坠落伤7例,重物砸伤1例。所有患者均存在不同程度的枕颈部疼痛、僵硬和颈部活动受限,枕颈部疼痛视觉模拟(VAS)评分4~7分,平均(5.5±1.2)分。术前均存在寰椎不稳定性骨折,故未检查记录颈椎活动度。本组病例无脊髓损伤表现。影像学检查提示:骨折类型:Gehweiler分型Ⅲa型5例、Ⅲb型7例、Ⅳ型4例;Ⅲa型合并下颈椎损伤1例、Ⅲb型合并下颈椎损伤1例;Ⅲb型7例中,横韧带损伤Dickman分型Ⅱa型3例、Ⅱb型4例;Ⅳ型4例中,横韧带损伤Dickman分型Ⅱa型1例、Ⅱb型3例。入院后即行颅骨牵引稳定骨折块,牵引维持重量3~5 kg。完成颈椎X线、颈椎CT、颈椎MRI检查,在CT上采用Picture Archiving and Communication Systems(PACS)软件系统测量寰齿前间距(ADI)为2.9~5.2 mm,平均(4.2±0.7)mm。待患者一般情况稳定后尽早行后路单椎体有限内固定手术,手术时间为伤后4~11 d,平均(6.6±2.1)d。

1.2 手术方法

患者气管插管全麻,取俯卧位,头部置于头架上,颅骨牵引维持头颈部略屈曲。枕外隆突下6~8 cm正中切口,在颈部沿中线切开筋膜及项韧带,显露C2棘突和C1后结节。寰椎椎弓根螺钉置钉参照Gebauer[4]的方法:寰椎后结节中点旁开(23.6±2.3)mm(男)、(21.6±1.7)mm(女),与后弓下缘向上2 mm交点处为进钉点,用磨钻打磨椎弓破皮质后手钻开道,水平面上保持与冠状面垂直,矢状面平行C1上关节面;探查钉道及透视监测位置良好后置入直径3.5 mm,长度24~28 mm万向螺钉,根据后弓弧度塑性矫形棒,安放矫形棒,适当双侧横向加压后,锁紧。术中透视螺钉位置良好,骨折断端位置对位良好,生理盐水冲洗术区,放置引流管,逐层缝合筋膜、皮下组织和皮肤,无菌辅料包扎术口。

1.3 术后处理

术后去除颅骨牵引。留置引流管1~2 d,静脉使用抗生素1 d预防感染。拔除引流管后在颈托保护下即可坐起或下床活动。术后6周去除颈托开始颈部功能锻炼。术后即刻、1个月、3个月、6个月和术后1年拍摄颈椎侧位、开口位X线片了解内固定位置和骨折愈合情况,术后即刻、3个月、6个月行CT检查详细了解内固定位置和骨折愈合情况。去除支具后每次复查使用量角器测量颈椎前屈、后伸、侧屈、旋转方向的活动度(range of motion,ROM)以及寰齿前间距(atlantodens interval,ADI)值。

2 结果

16例患者共置入椎弓根螺钉32枚,手术过程顺利。手术时间60~90 min,平均(75.9±9.8)min;术中出血量为100~300 mL,平均(180±50.2)mL。术中未发生脊髓和椎动脉损伤。2例螺钉偏内致椎弓根内侧皮质破裂,无脊髓、神经损伤症状,未行特殊处理。末次随访时复查颈椎CT测量寰齿前间距(ADI)值2.0~3.6 mm,平均(2.8±0.5)mm,与术前比较差异有统计学意义(<0.05)(见表1)。所有患者均获随访,随访时间12~36个月,平均(21.1±6.1)个月,术后3~6个月枕颈部疼痛缓解,末次随访时间枕颈部疼痛VAS评分0~3分,平均(1.3±0.9)分,与术前比较差异有统计学意义(<0.05)(见表1)。末次随访时颈椎活动范围(ROM)良好:前屈30°~42°,平均(35.12±3.8)°;后伸29°~38°,平均(33.3±2.8)°;左侧屈31°~46°,平均(37.8±4.0)°;右侧屈33°~48°,平均(38.9±4.8)°;左旋转47°~61°,平均(54.8±4.3)°;右旋转46°~60°,平均(53.3±4.3)°。随访期间颈椎序列良好,未见内固定松动、断裂、未见C1-2失稳。

表1 术前、末次随访时ADI值及枕颈部疼痛VAS评分(,n=16)

表1 术前、末次随访时ADI值及枕颈部疼痛VAS评分(,n=16)

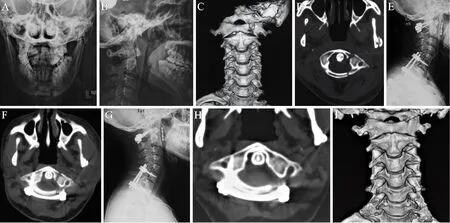

典型病例:患者,女,38岁。诊断:寰椎骨折(Gehweiler分型Ⅲb型;横韧带损伤Dickman分型Ⅱa型);C7椎体压缩性骨折。病情稳定后同期行后路寰椎单椎体内固定术、C7骨折钉棒复位内固定术(见图1)。

?

图1 A-D.术前颈椎张口位、侧位X线片及颈椎CT二维、三维重建示:寰齿间距不等,寰齿前间距小于5 mm,寰椎左侧前、后弓骨折,前弓骨折处位于横韧带止点处提示横韧带部分撕裂;E、F.术后即刻颈椎侧位X线片、寰椎横断面CT示:骨折复位固定良好,内固定位置良好;G-I.术后半年、颈椎侧位X线片、CT横轴位、三维重建示:C1、C7骨折已愈合,颈椎稳定

3 讨论

1823年,Cooper[5]首次在尸体解剖中描述了寰椎骨折。寰椎骨折占颈椎损伤的3%~13%,可单独发生,23%~57%合并枢椎或下颈椎损伤[2],治疗的方法主要取决于骨折是否稳定以及横韧带损伤的情况。Dickman等[6]将横韧带损伤分两型:Ⅰ型损伤为横韧带内断裂,中央损伤为Ⅰa型,靠近外侧块的损伤为Ⅰb型;Ⅱ型损伤为韧带附着点撕脱,孤立的骨撕脱为Ⅱa型,侧块骨折引起的骨撕脱为Ⅱb型。对于孤立的寰椎骨折,目前治疗方法仍有争议。

Kakarla等[7]提出了寰椎骨折的治疗原则:独立的寰椎骨折伴有Ⅰ型横韧带损伤须行C0-C2或C1-C2融合;无横韧带损伤的寰椎骨折、但侧块骨折移位超过7 mm或伴有Ⅱ型横韧带损伤,可以使用Halo氏支具固定3个月;侧块骨折移位不超过7 mm可以使用颈托固定3个月。当非手术治疗去除外固定装置后,若摄颈椎动力位片存在不稳定时,可以二期行C0-C2或C1-C2融合。对于独立的寰椎爆裂性骨折,除了横韧带的完整性尤为重要外,还需要考虑侧块的移位程度,因为侧块的移位程度决定了C0-C1、C1-C2关节的对合程度。虽然大多数无横韧带损伤或伴Ⅱ型横韧带损伤的寰椎骨折采取非手术治疗,但治疗周期较长,治疗过程较为痛苦,因侧块受到纵向垂直作用力的影响,将出现双侧关节面不对称,导致后期创伤性关节炎的发生而出现枕颈部疼痛、颈椎不稳、关节旋转功能极度受限。

后路C0-C2或C1-C2融合虽然能够保证枕颈部脊髓的安全性,但主要的缺点是牺牲了大部分的颈椎活动度:其中C1-C2融合术使头部旋转活动度丧失50%,C0-C2融合术使头、颈屈伸、旋转各丧失50%活动度[8];严重影响患者的生活质量。为解决这一问题,Dickman等[9]为保留寰枕关节及寰枢关节的生理活动功能而尝试使用仅单椎体固定寰椎的技术。Ruf等[10]提出避免将C1与C2融合,采用经口咽入路使用钉板或钉棒复位固定治疗6例寰椎不稳定骨折患者,从而保留了C1-C2的功能,并取得了较好的疗效。然而经口咽入路并发症较发生率较高,文献报道[11]达75%,术后感染的发生率为9%~22%,并发通气障碍、吞咽困难、发声困难,进而需要再次外科干预的占4%,腭咽功能闭合不全发生率约为40%。虽然前路手术保留了颈椎活动度,但手术操作较为复杂,术后并发症较多而未得到广泛应用。

如何解决寰椎骨折、失稳后的稳定性重建,平衡治疗节段的稳定与运动,减少内固定所带来的的并发症,是脊柱外科治疗上颈椎创伤疾病的研究方向和重要目标。最大程度保留上颈椎的运动功能,生理性修复寰椎骨折损伤是最理想的治疗方案。Chung等[12]使用6具枕颈部椎骨标本进行了一项对后路单椎体钉棒固定治疗Jefferson骨折的生物力学研究发现:后路的定向/万向钉棒系统固定能够有效地稳定骨折,并且单椎体的固定并不影响颈椎的活动度。陈诚等[13]针对与寰椎不稳定骨折的固定设计了后路板-棒内固定系统,并在6具椎骨标本上进行了生物力学的测定,结果显示后路单椎体的固定既能够恢复上颈椎的稳定性,又可保留其生理运动功能。徐荣明等[14]采用后路有限内固定的方式治疗了10例寰椎不稳定性骨折,取得了较好的疗效,并提出可适用于独立的寰椎后3/4 Jefferson骨折、半环Jefferson骨折。颜剑文[15]采取后路寰椎钉棒系统有限内固定治疗28例寰椎不稳定骨折,总有效率为96.42%。Nicholas等[16]采用后路侧块螺钉固定,结合夹持复位技术,治疗8例单纯寰椎骨折患者,平均随访12.6个月后,所有患者颈部疼痛VAS评分均显著降低。

本组病例均采用寰椎单椎体内固定,既达到了固定的目的,同时又保留了颈椎的活动功能,并且与常规颈后路手术入路相同,相关并发症发生率不高。在随访期间内,复查螺钉均无松动,去除外固定支具复查未出现上颈椎不稳,末次随访颈椎的活动范围能够满足日常生理活动所需水平。通过本组病例随访研究,笔者认为该术式可适用于:无横韧带断裂的寰椎不稳定性骨折,患者不能耐受长期牵引、Halo氏支具固定的病例,或经非手术治疗后骨折不愈合的病例;相关临床研究发现,即使严格的保守治疗也存在骨折不愈合病例,Abeloos等[17]报道了采用后路C1侧块螺钉固定治疗1例经非手术治疗后骨折不愈合的Jefferson骨折患者,术后既重建了局部的稳定性,又保留了枕颈部的活动功能,本组16例经通过后路椎弓根钉棒固定,术后(7±0.9)个月均达到了骨性愈合,末次随访时CT测量寰齿前间距(ADI值)2.0~3.6 mm,平均(2.8±0.5)mm,未出现寰枢椎不稳定。伴有DickmanⅡ型横韧带损伤,侧块移位较大的寰椎不稳定性骨折。当侧块存在向双侧移位时,横韧带可能因水平方向张力过大发生损伤,CT表现为寰齿间距>5 mm或者侧块向外分离距离之和>7 mm。Koller等[18]的一项生物力学研究认为,除横韧带以外,C1-C2复合体“轴向张力结构”对维持上颈椎稳定性有重要作用。本组7例本型损伤病例,术中通过置钉后以后弓棒为支点横向加压复位固定移位的侧方骨折块,恢复了“枕—寰—枢”复合体高度的同时维持了轴向关节囊,翼状韧带和颈部肌肉张力,重建了C1-C2稳定性,末次随访未发现局部失稳。Shatsky等[19]的一项12例寰椎骨折合并横韧带损伤病例临床研究证实,即使DickmanⅠ型损伤病例,通过寰椎单椎体复位固定也未出现后期C1-C2失稳。寰椎骨折合并下颈椎骨折;避免长节段固定后导致颈椎活动度的大部分丧失。本组病例中,均为高能量损伤,2例合并了下颈椎骨折,1例合并C7椎体骨折,1例合并C6椎体骨折,均同期行后路钉棒复位内固定。对于合并下颈椎损伤需要手术固定的病例,寰椎单节段固定可以减少固定节段,避免了长节段固定所带来的运动功能的丧失以及相邻节段应力集中所致的退变加速,最大程度地保留了其本身的生物学功能。

综上所述,后路寰椎单椎体内固定治疗寰椎不稳定性骨折,相较于后路C0-C2或C1-C2融合及前路手术,该术式保留了上颈椎的大部分活动度,并发症相对较少,严格掌握其适用范围前提下,可作为寰椎不稳定性骨折治疗的一种选择。然而由于本组研究纳入临床观测例数尚少,随访时间不长,其远期疗效仍有待进一步研究证实。