浚县“辛村”与“新村”之历史地名考

高振龙

在中国考古学史上,浚县辛村遗址作为20世纪30年代进行过科学考古发掘的西周墓葬,其知名度不亚于安阳殷墟。但作为地名,鲜有人知晓辛村之“辛”实为“新”。爬梳各类史料,“新村”为主流。“辛”与“新”,同音而生,相伴而混用,与20世纪二三十年代该区域历史传说、安阳殷墟发掘所引发的世人对商周文明关注的时代大背景有关。

第一阶段:20世纪官方主流“新村”

辛村位于京广线以西,紧邻淇河,今天属鹤壁市淇滨区金山街道,与淇县隔河相望。最迟有明一代,辛村一带已归属浚县管辖,民国十六年(1927),浚县归属河南省第三行署(驻安阳),之后浚县归属屡次变更。至1957年,鹤壁因煤炭建市,1986年,浚县归鹤壁市管辖。

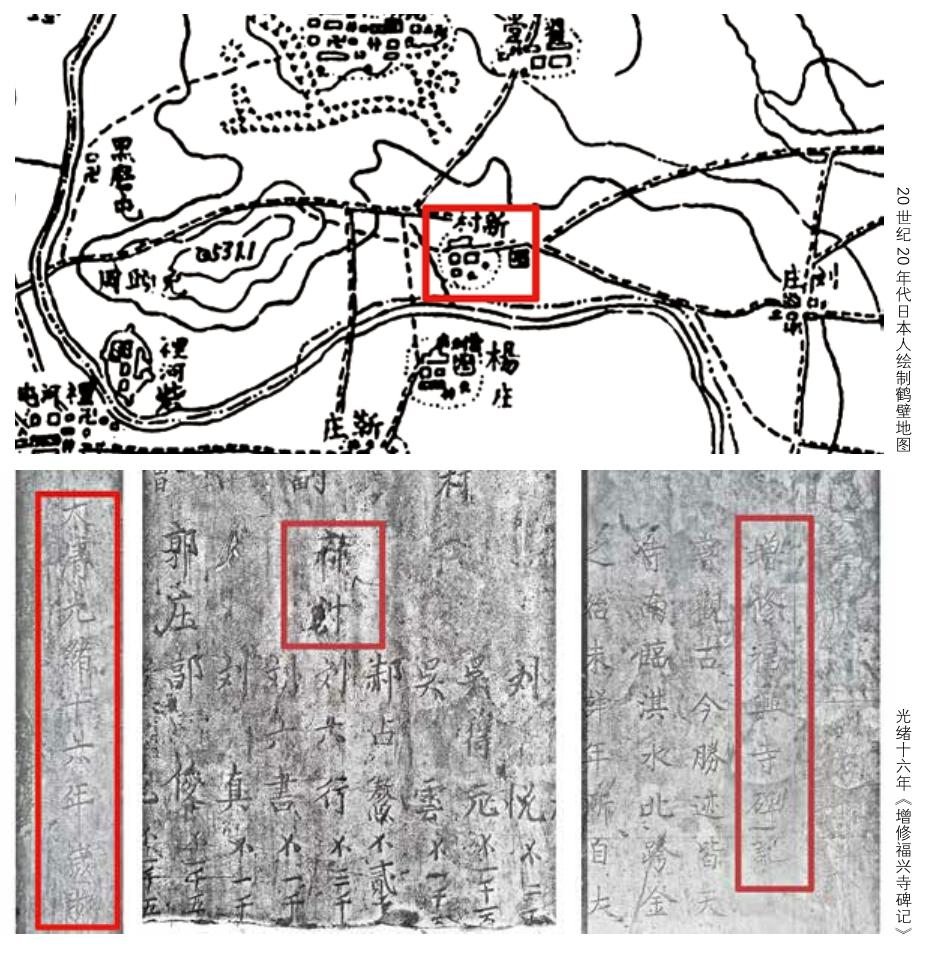

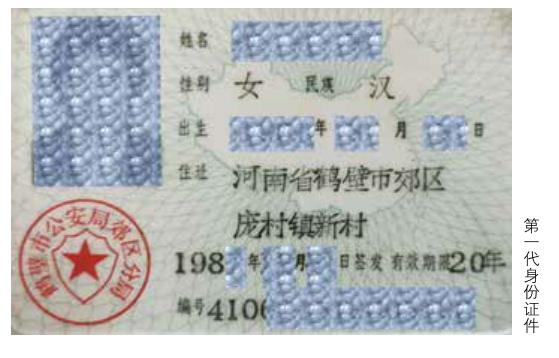

《浚縣志》有嘉靖、万历、嘉庆、光绪四版。作为人口不足一千人的小村庄,辛村始见于《嘉庆浚县志》,卷一《黑山图》显示,该村位于黑山南、淇河北,称“新村河口”,有一条路贯村而过通向淇河,为一处淇河渡口,同时出现了刘庄、上庞村等。彼时新村概因渡口而生,但该渡口可能是人渡,故《浚县志》《淇县志》均未提及。最迟《光绪浚县志》,《浚县政区图》中正式出现了“新村”,与刘庄同属钜桥所。在辛村东福兴寺一通光绪十六年(1890)的《增修福兴寺碑记》,亦显示为“新村”。至此,“新村”作为标准村名,出现于各类文本中,包括各类军事地图和户籍管理中,如民国时期日本绘制浚县之地图、第一代身份证(1999—2004)。

地名命名有一条重要原则,即“因事名之”。我们考察辛村,不难发现这一点。“辛”与“新”,从读音来看,发音一致,均为xīn。《说文解字》注“取木者,新之本义。引申之为凡始基之称”,表示初生之意。《释名》:“辛、新也。物初新者、皆收成也。”两者似都具有相对“旧”的“新”之意。从笔划看,“辛”字七划,“新”字十三划,“辛”乃“新”部首,前者书写更易,若是相通,则“辛”使用更为广泛,但我们在早期文本中,无论是碑刻或纸本,均未见“新村”简化为“辛村”之例。“新”与“辛”是有严格区别的,早期“新村”已成为定式,特指新诞生的村子。据我们走访得知,目前该村人口近一千人,基本上是以刘姓为主,而附近刘庄人口近三千人,这两村村民多血缘亲属关系。在20世纪50年代,该村不足三百人。结合早期名“新村河口”,我们推断,因该村所在位置为淇河渡口,地理位置相对重要,待附近村落之人口过多,部分村民自然迁徙至该村,建立新村庄,因事名之,称为“新村”。

第二阶段:学术圈术中的“辛村”

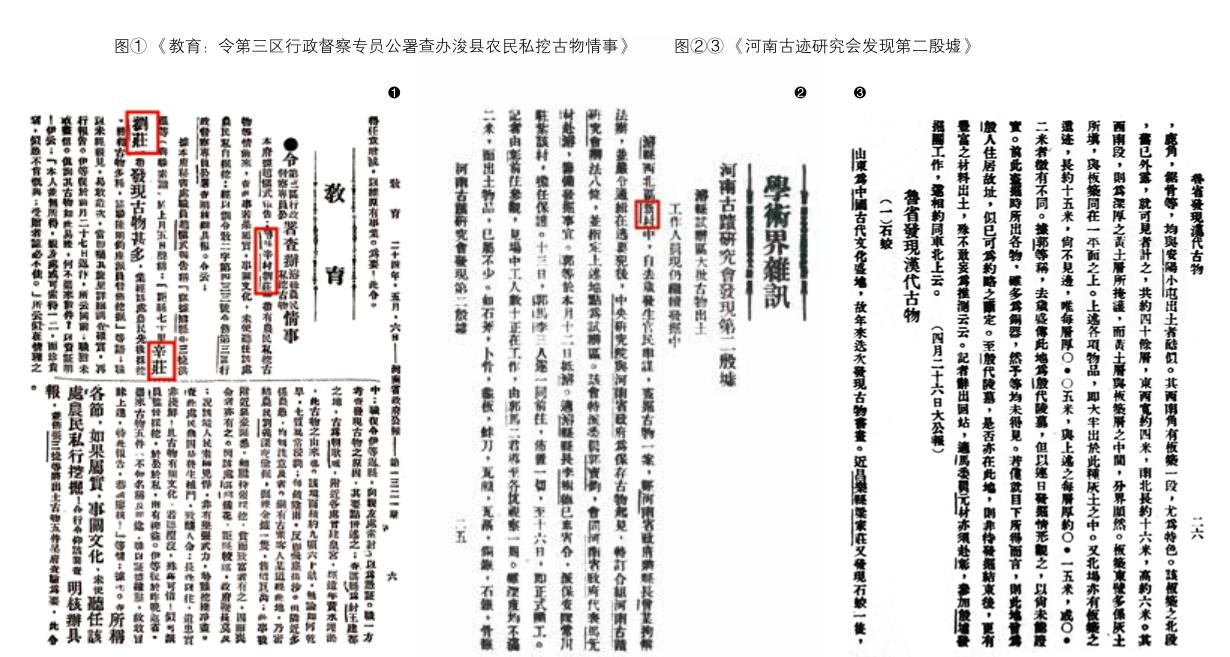

我们认为,“新”之所以为“辛”,与当时殷墟发掘所引发的知识界对商周文物的认识有关。辛村之“辛”最早之文本,是与众所周知的辛村青铜器被盗引发的舆论及司法案件相关。《河南省政府公报》(1935)“教育:令第三区行政督察专员公署查办浚县农民私挖古物情事”中记载,浚县当地人向省政府秘书处职员赵慎武呈报称“辛庄”古物被盗,赵令其核实,同时查询相关文献资料,推断古物之原因,并首次将“辛村”青铜器与淇县、朝歌、纣王联系在一起。或许是因为信息不畅的原因,赵称为“辛村”,当地人则称为“辛庄”。特别需要指出的是,该信息虽收录于1935年的《河南省政府公报》,但根据记载内容来看,该公文发出的时间至少是1932年前,即郭宝钧文章中提及的“时浚县教育界中人,察知其事,以禁止盗掘保存古迹之意,商之于县政府”。我们怀疑此政令发出的对象虽然是浚县上级行政机构第三区行政督察专员,但浚县县政府应该是具体调查机构。此公文应该是关于“辛村”的最早官方记录。1932年4月16日,郭宝钧开始主持对辛村墓地的考古发掘,陆续有数家报纸报道。《国立北平图书馆读书月刊》转载《大公报》1932年4月26日标题为《河南古迹研究会发现第二殷墟》的文章,其中“浚县西北区新村中”用的是“新”。该报道提及了郭宝钧经过10天发掘后对该遗址的初步认识。鉴于发现的大量鹿角、石镞、鬲、罐等,与殷墟遗址类似,因此郭氏倾向于殷商文化,但是墓葬方面,则持中立态度:“据郭等称,去岁盛传此地为殷代陵墓,但以连日发掘情形观之,以尚未能证实。前次盗掘时所出各物,虽多为铜器,但予等均未得见。若仅就目下所得而言,则此地曾为殷人居住故址,似已可为约略之断定。至殷代陵墓,是否亦在此地,则非待发掘结束后,更有丰富之材料出土,殊不敢妄为推测云云。”

关于商代迁都于朝歌之传说,在史书上多有记载。《浚县志》及《淇县志》亦均有帝乙、帝辛迁都于朝歌之传说,甚至载有相关遗迹。《嘉庆浚县志·古迹考》中记载“帝喾陵”,注:该陵前有高大坟丘,且有无字碑,认为黄帝陵在陕西,故“疑此为殷武以下诸陵”;又纣陵,今称纣王墓,在浚县卫贤镇以西,紧靠淇河,隶属于淇县。显然,若是该村为帝辛之“辛”,便是“朝歌”说强有力的证据,各史学著作必会纷纷引以为据,特别是带有朝歌情节的地方史志中。但遗憾的是,我们并未在文献中找到关于殷商文化涉及该村,特别是与帝辛之“辛”的任何瓜葛。

在殷墟侯家庄王陵区发掘之前,学术界对商周高等级贵族墓葬的认识,仅有新郑李家楼挖掘的郑公大墓一处,特别是颇为引世人瞩目的大量青铜器,轰动一时,加之殷墟亦有零星青铜器墓的发掘。因此青铜器为三代之物,越是高等级墓葬,出土青铜器越是精美,作为一种观念,已深入大部分知识分子的观念。20世纪30年代初,辛村距离浚县火车站极近,因此该地大规模出土青铜器的消息,沿着京汉铁路已经传播至各地。将殷墟、青铜器、朝歌、淇县,帝辛纣王这一系列串联起来,在当时信息不畅的时代,两字同音,必然导致部分具有敏锐眼光的知识分子关于“殷陵”的想象,“辛村”便呼之欲出。因此,郭宝钧在接受《大公报》采访时指出“去岁盛传此地为殷代陵墓”。河南省政府对青铜器并不陌生,殷墟的停滞便是省政府干预的结果。郭氏所谓的“盛传”之人应包括以省政府秘书处职员赵慎武为代表的有识之士。即便郭氏称“殊不敢妄为推测(殷代陵墓)云云”,大家对“殷陵”的企盼也不会因为一篇报道而消除,即便是当时掌握最先进考古学知识的史语所同仁。在旋后的5月18日,李济致电傅斯年,依旧称为“商周殷陵”。一年后《国立北平图书馆读书月刊》引《北平晨报》1933年6月20日《浚县出土古物正装箱运平》一文中,将出土地点讹传为“李庄”,并分析“距商代建都之淇县仅三十余里”,亦将这批器物视为“商朝公共大臣墓中之遗物”。可见,在尚未发现殷墟侯家庄一带商王陵前,将辛村遗址视为殷陵,是那个时代的大部分人普遍的认知。

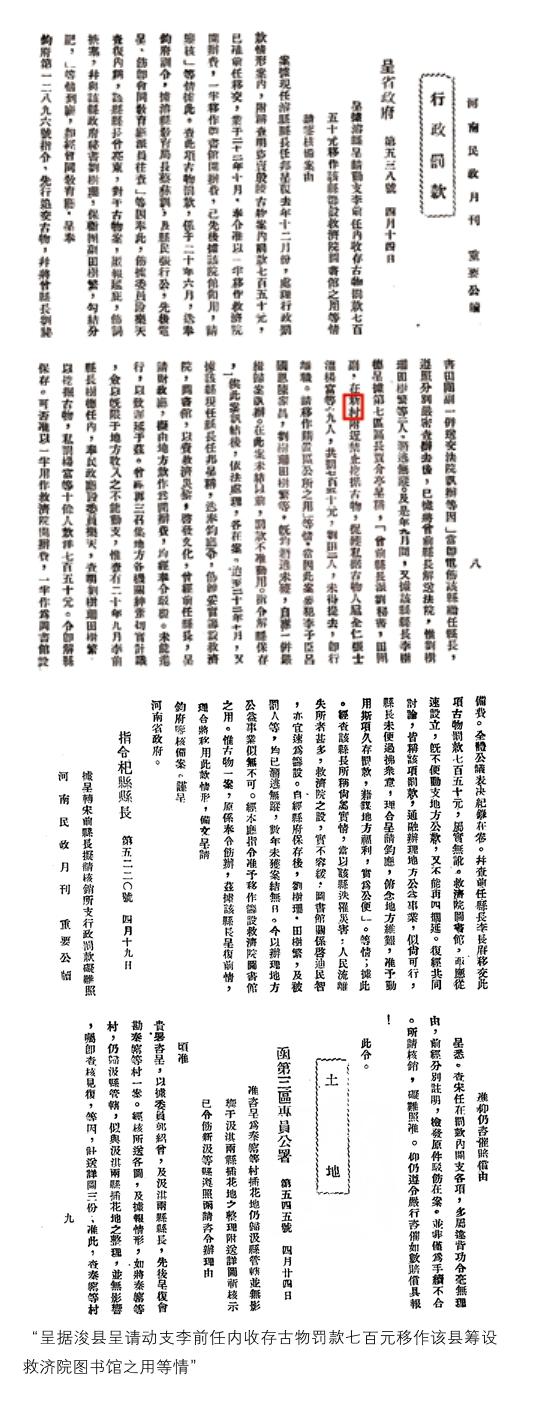

《田野发掘报告》(第一册,1936)发表郭宝钧《浚县古残墓之清理》前,郭氏在《河南政治月刊》首次刊登了《浚县发掘述略》(1934),文中较为系统谈及辛村墓的性质,认为“旧日报纸喧传,殷陵皆称此地,于实无据”。特别提到了朝歌与殷墟,认为虽然辛村距离朝歌比较近,但从器物形态来看,皆较殷器为晚,再结合淇河历史地理,推断为卫国。文章的后记中,提及该文初稿中关于辛村国属之判定是基于前三次發掘之遗物,当时尚未发现第四次之卫国铭文铜器,待终稿完毕时,第四次发现之铜器铭文最终证实了他的推断。郭氏在介绍发掘地点时,始终强调为“辛村”,而非“新村”。我们无法得知郭宝钧是否意识到辛村之“辛”,实乃“新”讹传之结果。但毫无疑问,该学术论著所造成的影响是深远的,自辛村青铜器为学界所知后,但凡涉及古物者,多以“辛”为宗。仅有一例外,见《河南民政月刊》(1934)浚县“呈据浚县呈请动支李前任内收存古物罚款七百元移作该县筹设救济院图书馆之用等情”,提及的曾东亮县长派遣秘书刘树珊去处理古物,收缴赃款,用于营建图书馆等,提及“新村”。这进一步说明,在政府行文中,“新村”依旧是规范用词,使用“辛村”是极罕见的。

第三阶段:“辛村”“一统天下”

《浚县辛村》(1956)作为研究西周考古的第一本综合性考古报告,在学术史上具有重要学术价值。凡是涉及先秦青铜器研究、墓葬研究,该报告不可或缺,在一定程度上强化了“辛村”这一词,如《鹤壁市辛村出土四件西周青铜器》(1984年10月),第二批河南省文物保护单位(1986年2月)“辛村墓地”。但与之对应的,如上文所述,“辛村”的使用范围似乎仅局限学术范畴,并未成为行政之用词。这一定程度上与辛村自1932—1933年发掘后,几乎未开展如同殷墟那般持久的学术工作,导致“辛村”无法像偃师商城所在地“拾羊沟”那样,即便是考古学者误书为“尸乡沟”,但因持久开展考古工作,随着偃师商城的知名度不断扩大,“尸乡沟”形成取代原名之势,“拾羊沟”终成历史。

近年来,随着辛村考古的重新开启,为学界及政府再次关注,原本局限于学术圈所使用的“辛村”,终于将其版图拓展至行政文本及地图册中,二代身份证“辛”已取代“新”,新版地图中也显示为“辛村”,而本宗之“新”则逐渐消失。有趣的是,2019年第八批全国重点文物保护单位名录中,“浚县辛村遗址”赫然在列,这既有变,即变“墓地”为“遗址”是因为随着考古工作的深入开展,我们对该遗存的内涵有了深刻认识,未变的则是“浚县”依旧作为“辛村”的前缀,或许在评审专家眼中,这俩词已成为一组特定用语,难以割裂,即便是辛村归属鹤壁市淇滨区久矣。

余论

考古学研究的对象是具有一定地理空间的历史遗存,地名则是一定地理空间内的人民在社会生产和生活中,作为一种约定俗成的特定产物,常常受到地域环境、民宿文化等特定因素的影响,一方面具有很强的历史延续性。(夏鼐:《关于考古学上文化的定名问题》)从这个意义上讲,研究地名有助于我们对遗存所处古地理环境的认识,因此考古学的研究对象也应当包括古代地名。特别是,考古学文化命名一个重要原则是依最小地名之,随着某小地名遗址考古工作的持续开展,作为一种新的社会实践,考古工作也必然影响着该地名的变迁,使其经历着由无人知晓变众所周知,由民间约定俗成变为官方行政规范的过程。“新村”之所以成为“辛村”,正是历史延续与时代实践中相互作用下,同音不同字所造成地名变迁的一个历史缩影。

(作者为河南省文物考古研究院工作人员)