滨里海盆地东缘石炭系碳酸盐岩储集层孔喉结构特征及对孔渗关系的影响

李伟强,穆龙新,赵伦,李建新,王淑琴,范子菲,邵大力,李长海,单发超,赵文琪,孙猛

(1. 中国石油杭州地质研究院,杭州 310023;2. 中国石油勘探开发研究院,北京 100083;3. 北京大学地球与空间科学学院,北京 100871)

0 引言

全球超过 60%的石油产量和 40%的天然气产量产自碳酸盐岩,碳酸盐岩是非常重要的油气储集层[1-3],勘探开发潜力十分巨大。相比碎屑岩储集层,碳酸盐岩储集层经历了更加复杂的沉积、成岩和构造叠加改造作用,形成了多尺度和多类型的孔隙、溶蚀孔洞和裂缝等储集空间,以及多样的组合方式[4-5],发育了复杂的孔喉结构,非均质性极强。复杂的孔喉结构导致碳酸盐岩储集层孔渗关系复杂化[6-9],高孔低渗及孔隙度相近、渗透率相差多个数量级的现象普遍化[5,10-12]。复杂的孔喉结构给储集层孔渗关系确定、储集层储集和产油能力评价[12-13]及储集层保护工作开展[14]带来诸多挑战,严重制约了储集层综合评价和高效开发,深入开展孔喉结构的系统、定量研究,对于油气田勘探开发意义重大。

前人针对碳酸盐岩孔喉结构的研究主要集中在不同类型储集层(孔隙型为主,孔洞型和孔洞缝型很少)和不同岩性(灰岩为主,白云岩很少)背景下发育的孔喉结构特征和差异的控制因素方面[5,12-13,15-19],以及应用高压压汞、图像分析和分形维数等多种方法揭示孔喉结构对储集层孔渗关系的影响[5,8,10-11,20-25],这些成果对于碳酸盐岩储集层孔喉结构研究具有重要的推进作用,尤其是针对岩性以灰岩为主的孔隙型碳酸盐岩储集层孔喉结构,前人已取得了较为深入的认识,但针对岩性以白云岩为主、灰岩及过渡岩性并存,并且孔隙、溶洞、裂缝等储集空间类型均发育的复杂碳酸盐岩孔喉结构而言,目前仍存在以下 3个问题:①缺少一套针对该类碳酸盐岩孔喉结构的分类、描述和定量表征方法;②该类碳酸盐岩孔喉结构差异的主控因素尚待揭示;③复杂碳酸盐岩发育多种成因的储集层,而针对不同类型储集层的孔喉结构特征及对各类储集层孔渗关系影响的研究十分匮乏。

本文以滨里海盆地东缘北特鲁瓦油田石炭系碳酸盐岩储集层为例,综合24口取心井岩心的各项测试分析数据,在调研前人研究成果的基础上,围绕孔洞缝型、孔洞型、裂缝-孔隙型和孔隙型4类碳酸盐岩储集层,开展薄片和扫描电镜观察等岩石学和储集空间类型分析,以及常规物性、高压压汞和各类地球化学测试分析等孔喉结构的系统、定量研究,探究碳酸盐岩储集层微观孔喉结构的分类、描述和定量表征方法,分析孔喉结构差异的主控因素及其对不同类型储集层孔渗关系的影响,以期为复杂碳酸盐岩储集层分类评价和准确建立孔渗关系提供有效指导,进而优化开发方式,提出针对性的挖潜策略,最终提高油气田采收率。

1 研究背景

滨里海盆地是世界主要含油气盆地之一,具有“沉降速率快、沉积厚度大”的特征[26],目前已在二叠系盐层下部发现了阿斯特拉罕、田吉兹、卡莎甘、让那若尔、肯基亚克和北特鲁瓦等一系列大型、特大型碳酸盐岩油气田[27-28](见图 1)。北特鲁瓦油田位于盆地东部的延别克—扎尔卡梅斯隆起带(见图 1),石炭系发育浅海碳酸盐台地沉积,纵向上自上而下包括 KT-I层和KT-II层两套含油层系,其中KT-I层包括А1—А3、Б1—Б2、В1—В5共10个小层,主要发育局限台地和开阔台地相,微相包括潟湖、云坪、粒屑滩、台内滩、滩间海等[5,26](见图 2)。盆地东缘整体为北东—南西走向的断背斜构造,在晚石炭世受到海西构造运动影响,导致KT-I层顶部碳酸盐岩地层整体抬升并遭受区域性暴露剥蚀,部分井缺失A1和A2小层。

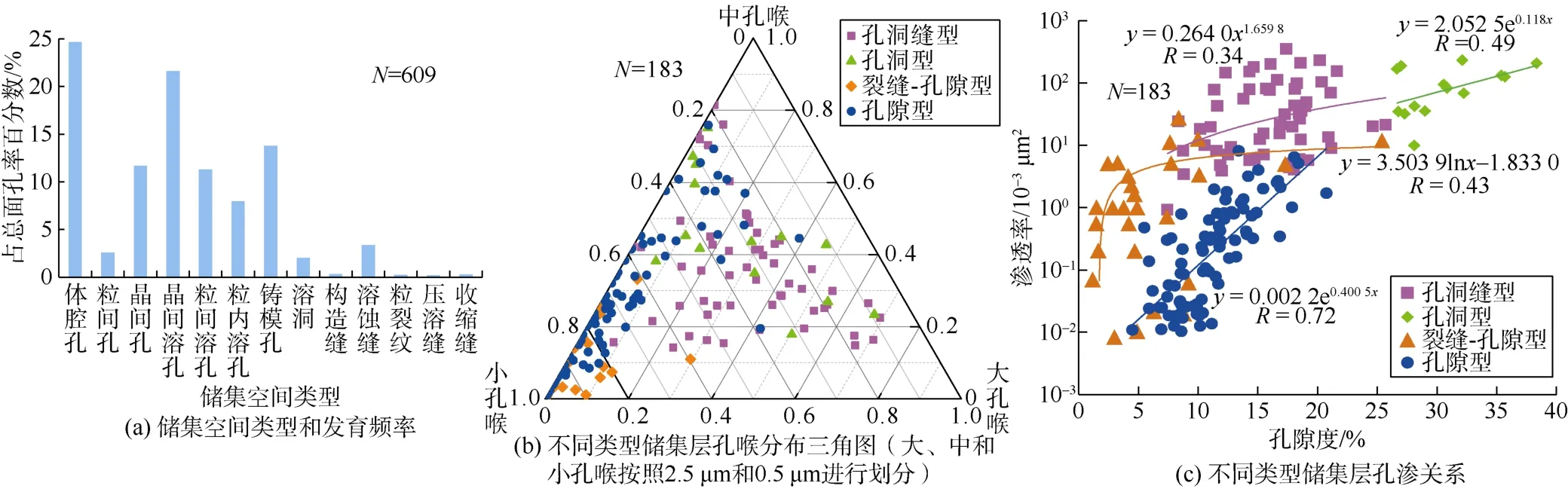

研究区KT-I层岩性较为复杂,主要由晶粒云岩、颗粒云岩、颗粒灰岩、岩溶角砾灰(云)岩、云质灰岩、灰质云岩和泥灰岩等构成(见图 2)。储集空间类型多样,以晶间(溶)孔和体腔孔为主,粒间(溶)孔和铸模孔次之,其余孔隙类型较少(见图3a);溶洞和裂缝也较为发育,其中裂缝主要为溶蚀缝(见图3a)。喉道类型主要发育孔隙缩小型喉道、片状喉道、管束状喉道和网络状喉道(见表1)。

图1 滨里海盆地区域构造图

图2 北特鲁瓦油田石炭系KT-I层综合柱状图

依据储集空间的发育类型、组合方式和占比,将研究区储集层划分为孔洞缝型、孔洞型、裂缝-孔隙型和孔隙型储集层4大类(见表1),进而通过统计压汞柱塞对应薄片中的储集空间定量信息完成对压汞柱塞储集层类型的细分。总体来说,孔洞缝型和孔洞型储集层岩性以白云岩类为主,孔喉分布整体以大—中孔喉为主,孔隙型储集层岩性以灰岩类为主,孔喉分布以中—小孔喉为主,裂缝-孔隙型储集层各类岩性均发育,孔喉分布以小孔喉为主(见表1、图3b)。但是由于碳酸盐岩储集层受控于复杂的沉积、成岩和构造叠加改造作用,储集空间类型复杂,孔喉组合方式多样,导致每类储集层微观非均质性极强。因此,对研究区碳酸盐岩储集层进行细分后,虽然各类储集层孔渗数据点呈明显分区性,但整体呈离散分布特征,孔渗相关性仍然较差(见图3c)。

2 孔喉结构分类及表征方法

由于渗透率主要受控于孔隙发育程度(即孔隙度)和孔喉结构[9,29],而对储集层类型进行划分主要考虑了储集空间发育类型和组合方式,并未考虑孔喉结构的差异,从而导致同一类型储集层孔渗相关性仍然较差。为了有效提高渗透率计算精度,必须对孔喉结构分类和表征展开深入分析。

图3 北特鲁瓦油田石炭系KT-I层储集层储集空间类型、孔喉分布和孔渗关系(N—样品数,个)

表1 北特鲁瓦油田石炭系KT-I层不同类型储集层特征

2.1 孔喉结构分类及特征

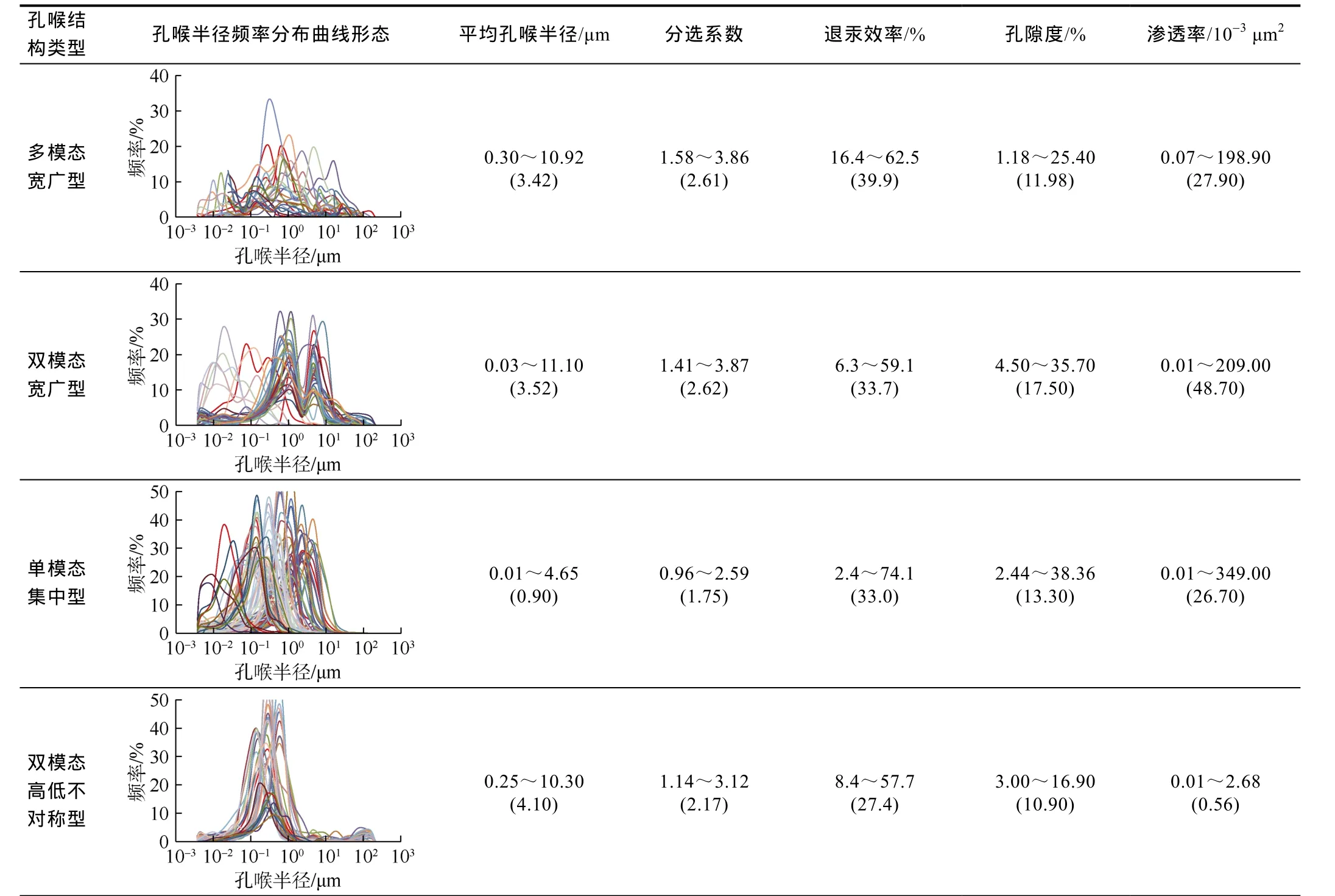

深入分析北特鲁瓦油田石炭系KT-I层4类储集层压汞资料,每类储集层孔喉分布呈现多种规律(见图4),依据孔喉半径频率分布曲线特征可将研究区孔喉结构划分为4种类型:多模态宽广型、双模态宽广型、单模态集中型和双模态高低不对称型(见表2)。

多模态宽广型的孔喉半径频率峰值通常为 3~4个,曲线形态呈现很强的不规则性,峰值分布频带较宽,孔喉半径平均值为3.42 μm;双模态宽广型的孔喉半径频率峰值通常为 2个,主峰和次峰的峰值相差较小,曲线形态呈现较强的不规则性,峰值分布频带较宽,孔喉半径平均值为3.52 μm;单模态集中型的孔喉半径频率峰值只有 1个,曲线形态较为规则,峰值分布频带较窄,孔喉半径平均值为0.9 μm;双模态高低不对称型的孔喉半径频率峰值通常为 2个,但不同于双模态宽广型的是其主峰和次峰的峰值相差较大,通常具有一个峰值很高的优势主峰,对应的孔喉半径通常大于0.14 μm,平均值为0.32 μm,同时具有一个峰值很低的劣势次峰,对应的孔喉半径平均值为 98.78 μm。双模态高低不对称型的曲线形态呈现较弱的不规则性,峰值分布频带较宽。

图4 北特鲁瓦油田石炭系KT-I层不同储集层孔喉分布(不同颜色线条代表不同样品数据)

表2 北特鲁瓦油田石炭系KT-I层孔喉结构类型和特征

4种孔喉结构类型中,多模态宽广型和双模态宽广型孔喉半径较大、孔喉分选性较差、孔隙连通性和储集层物性相对较好,而二者之中,双模态宽广型的储集层物性要优于多模态宽广型,表明多模态宽广型孔喉结构非均质性极强,孔喉大小分布跨度大,不同大小的孔喉分布频率差异显著,2.5 μm以上的大孔喉占比小于双模态宽广型孔喉结构(见表 2),因此,纵使有大孔喉分布,但不同大小的孔喉配置极为不均,也一定程度影响了该类孔喉结构的物性(见表 2)。单模态集中型具有较小的孔喉半径、较好的分选性、孔隙连通性和储集层物性,而双模态高低不对称型则具有较大的孔喉半径、一般的孔喉分选性、较差的孔隙连通性和储集层物性,为 4类孔喉结构中储集层物性最差的一类(见表2)。

2.2 孔喉结构定量判别标准

不同类型孔喉结构的定量参数在表征孔喉结构信息上存在不同程度的重叠,因此采用单一孔喉结构参数无法进行区分和表征(见表 2)。本文采取多信息融合技术,通过交会图法选取对 4类孔喉结构敏感的定量参数(R5、Skp、Dr和Vma)作为输入参数:R5与排驱压力意义近似,可代表水银进入孔隙空间时最先突破的孔喉大小,其值越大,表明储集层物性越好;Skp用于度量孔喉大小分布频率曲线的不对称程度,反映孔喉众数的相对位置,众数偏向于粗孔喉即为粗歪度,代表较好的储集层物性,反之为细歪度,物性相对较差;Dr反映孔喉大小分布的均匀程度,相当于变异系数,其值越小,表明孔喉大小分布越均匀;Vma即孔喉大小大于2.5 μm部分的体积占总孔喉体积的百分比,占比越高,表明大孔喉越发育,储集层物性一般较好,但要结合孔隙连通性等参数综合判断。

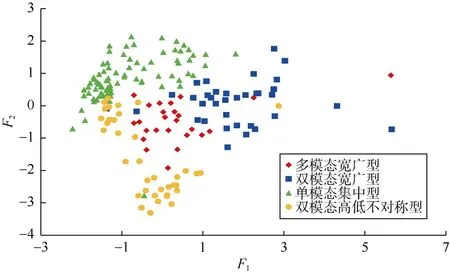

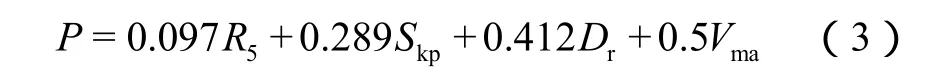

依据主成分分析法对孔喉结构进行定量表征。主成分分析是一种基于降维思想、将多个指标转化为几个彼此不相关的综合指标的多元统计方法,其优势在于既可以使数据降维,同时又可以保留大部分原始数据的信息。通常最终确定的主成分个数(w)取决于其累计贡献率,一般累计贡献率需大于 85%,可保证w个主成分能代表大多数样本信息。本文对 4个表征孔喉结构的敏感参数进行降维分析,选择了 2个主成分F1和F2(累计贡献率为86%),相应表达式如下:

F1、F2两个主成分的交会图(见图5)中各类孔喉结构数据点质心分界明显,孔喉结构识别符合率达80%,表明结合主成分分析法,利用孔喉结构定量参数可以较好地识别不同孔喉结构。最后首先求出所提取主成分的总特征值之和(S),然后以提取出的F1、F2两个主成分各自所对应的特征值分别占S的比例作为各主成分的权重,计算得到主成分综合得分模型,即不同孔喉结构定量判别指数(P),其函数如下:

图5 北特鲁瓦油田石炭系KT-I层不同孔喉结构判别结果

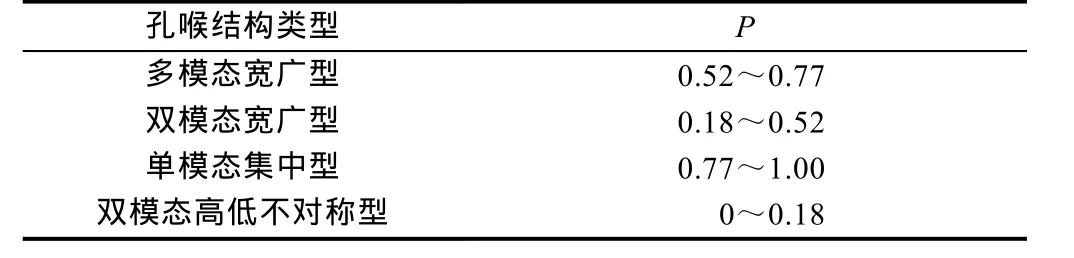

经计算,多模态宽广型、双模态宽广型、单模态集中型和双模态高低不对称型 4种孔喉结构的判别标准见表3,根据孔喉结构判别指数P,可实现对不同类型孔喉结构的定量判别。

表3 北特鲁瓦油田石炭系KT-I层不同孔喉结构定量划分标准

3 孔喉结构差异的主控因素

北特鲁瓦油田石炭系KT-I层不同类型碳酸盐岩储集层孔喉结构存在明显差异,其主控因素与沉积作用、成岩作用和构造作用的叠加改造关系密切。

3.1 沉积作用

研究区石炭系KT-I层处于浅海碳酸盐台地环境,沉积作用控制了储集层的岩石类型和原生孔隙的发育,为后期各类成岩作用的进行及次生孔隙演化提供了重要基础,直接影响了不同类型储集层的形成和分布,最终在微观上导致储集层孔喉结构产生较大差异(见图6—图8)。图6a中,孔洞缝型和孔洞型等有利储集层类型主要发育在云坪中(如 CT-4井),少部分位于粒屑滩(如CT-59 井),而台内滩和潟湖中储集层类型相对较少(如CT-63井),主要以孔隙型储集层为主,裂缝-孔隙型储集层较少,整体物性相对较差。不同微相的孔喉结构类型发育情况方面(见图6b),云坪中发育 3种孔喉结构类型,其中多模态宽广型、双模态宽广型和物性较好的单模态集中型等有利孔喉结构类型较为发育(见图 7、图 8);粒屑滩中的孔喉结构最复杂,4种类型均发育(如CT-59井),但有利孔喉结构逐渐减少(见图8);其他微相孔喉结构类型较为单一,以单模态集中型为主(见图 8),说明沉积微相对孔喉结构存在一定的控制作用(见图6b)。

不同岩石类型在各类孔喉结构中的分布表明(见图 7),从双模态宽广型→多模态宽广型→单模态集中型→双模态高低不对称型,白云岩类发育频率具有明显的降低趋势,而灰岩类发育频率具有明显的升高趋势,尤其是孔喉结构相对较差的双模态高低不对称型中灰岩类比例超过 60%,说明白云岩类对有利孔喉结构的形成具有一定的建设性作用,体现了岩石类型对孔喉结构的控制作用。

图6 北特鲁瓦油田石炭系KT-I层不同储集层类型和孔喉结构类型平面分布(气泡大小表示样本数目的多少)

图7 北特鲁瓦油田KT-I层不同孔喉结构的岩石类型分布

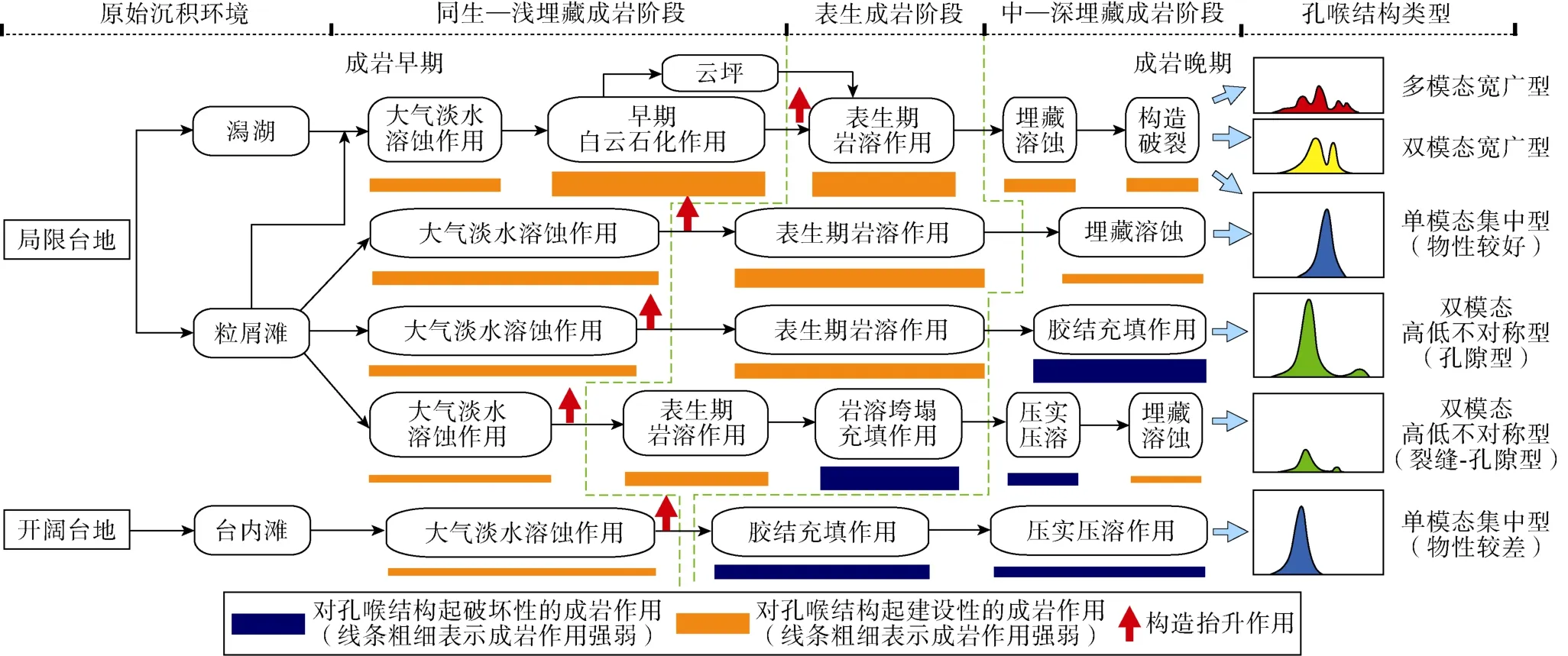

图8 北特鲁瓦油田石炭系KT-I层沉积环境、主要成岩作用和构造作用控制下的孔喉结构演化模式

研究区云坪主要发育晶粒云岩,占比为 77.6%,生物碎屑云岩等颗粒云岩含量相对较少,占比为16.8%;其中晶粒云岩有 74%的样品可见原岩残余颗粒,颗粒主要以生屑、有孔虫和䗴类为主,表明原岩形成于相对高能的浅滩环境(粒屑滩)和相对低能环境(潟湖)(见图8),粒间(溶)孔、生物体腔孔、铸模孔及各类溶蚀孔洞较为发育(见图 9),岩心上可见厘米级孔洞(见表1),而白云岩的形成将会继承这些孔隙,形成孔隙和溶蚀孔洞均发育的储集空间组合;同时,白云石交代方解石后一方面能够增加孔隙数量、形成部分晶间(微)孔并改善储集层渗流特征[30](见图9a),另一方面能够为后期晶间溶孔和溶蚀孔洞的形成(见图9c、图9d)提供成岩流体运移通道[30],进一步改善储集层孔喉结构;更为重要的是,白云岩比灰岩抗压实压溶[30-32],可以有效保护先存孔隙空间不受压实破坏。

3.2 成岩作用

北特鲁瓦油田石炭系KT-I层碳酸盐岩储集层经历了多种类型的成岩作用,其中早期白云石化作用、溶蚀作用、岩溶垮塌充填作用和胶结作用对储集层孔喉结构的影响最大。

根据研究区白云岩岩石学和地球化学特征研究结果可知[26,33-34]:白云石晶粒较为细小,主要为泥晶、泥粉晶和粉晶,自形程度较低,为半自形-他形(见图9);有序度偏低,为 0.336~0.504(均值为 0.417);δ18O值为-1.06‰~2.45‰(均值为0.48‰),δ13C值为3.36‰~5.94‰(均值为 5.11‰),87Sr/86Sr值为0.708 29~0.708 75(均值为0.708 37);微量元素Fe、Mn 含量均值分别为 447.52 μg/g 和 92.57 μg/g,阴极发光同时含强、中等—偏弱以及不发光情况;Na、K含量均值分别为198.80 μg/g和5.89 μg/g,且其在白云岩中的含量高于灰岩。综上分析,表明研究区白云岩成因为回流-渗透白云石化。同时,采用δ18O值对研究区石炭系KT-I层古温度进行了计算[35],由于存在“年代效应”,即中生代以前的样品容易受成岩作用影响,需对目的层段样品进行“年代效应”校正[36];计算后发现,研究区 KT-I层古地温为 3~16 ℃(平均值为10 ℃),也证实研究区白云岩形成于早期低温近地表环境。早期白云石化能够继承并保护部分原岩孔隙[30,37],为后期各类溶蚀作用提供初始条件,对有利储集层和有利孔喉结构的形成和保护具有重要的建设作用。

图9 北特鲁瓦油田KT-I层储集空间微观特征

研究区 KT-I层在表生期广泛发育岩溶作用,使KT-I层碳酸盐岩遭受区域性暴露、风化和剥蚀,大气淡水对风化壳中的白云岩和灰岩进行淋滤溶解,在原有孔隙空间的基础上发生扩溶[38-39],形成多种储集空间和组合方式,对有利孔喉结构的形成最为关键(见图8)。石炭系KT-I层经历的浅埋藏成岩作用的持续时间不长[38],主要是中—深埋藏成岩作用对孔喉结构起控制作用:下二叠统暗色泥岩产生的酸性压实水、CO2以及其他酸性地层水进入KT-I层先期优势孔隙空间进行非组构选择性溶蚀,扩溶早期各类孔隙甚至溶解白云石晶粒形成溶蚀孔洞(见图9c),洞内可见黑色沥青(见图 9c、图 9d),使储集层孔喉结构进一步改善[40](见图8)。

双模态高低不对称型孔喉结构主要分布于颗粒灰岩(见图 7),䗴类、棘皮和砂屑等颗粒含量较高,体腔孔、粒内溶孔和铸模孔非常发育,平均面孔率占比达69.2%,导致其有利孔隙类型如粒间溶孔和晶间溶孔等占比(仅为15%)在 4类孔喉结构中为最低(见图10)。表生岩溶作用通常也伴随较强的胶结充填作用(见图8),如棘屑次生加大、共轴增生胶结及方解石胶结物充填粒间(溶)孔(见图9e),造成有利孔隙类型面孔率占比进一步降低,破坏其与体腔孔和粒内孔等其他类型孔隙的连通性,导致孔喉结构变差[12],形成发育于孔隙型储集层的双模态高低不对称型孔喉结构(见图8)。

岩溶作用在强烈改造储集层的同时,也容易发生垮塌作用,导致储集层空隙被充填,使其物性变差[41](见表2、图9h)。发育于裂缝-孔隙型储集层的双模态高低不对称型孔喉结构即是如此,其岩性为岩溶垮塌角砾岩,充填作用使得岩溶作用产生的孔洞缝体系被角砾及灰泥堵塞,后期虽遭受压实和溶蚀作用产生少量收缩缝和溶蚀缝,但由于垮塌充填具有极强的非均质性,显著降低了有利孔洞缝体系与主体(微)孔隙的连通程度(见图9h),导致孔喉结构变差(见图8)。

3.3 构造作用

晚石炭世的海西期构造运动使滨里海盆地东缘地层发生整体抬升[42],二叠纪末的乌拉尔造山运动等构造作用和深埋后的压实-压溶作用产生了多种类型的裂缝[43](见图 9d、图9f—图9h),其中溶蚀缝发育程度最高(见图3a),在白云岩中分布较多,主要由于白云岩脆性较灰岩高,易发生破裂[44]形成构造缝和破裂缝(粒裂纹)(见图 8、图 9f、图 9g),成岩流体可沿这些先期构造成因的裂缝进行溶蚀扩大形成溶蚀缝(见图9d)。充填程度较低的溶蚀缝和构造缝不仅能够贡献更多储集空间,而且更重要的是能够沟通孔隙和溶蚀孔洞,显著改善储集层物性和孔喉结构,比如双模态宽广型、多模态宽广型和单模态集中型孔喉结构中裂缝较为发育,物性相对较好,而双模态高低不对称型裂缝发育比例很低,物性相对较差(见图10、表2)。

图10 北特鲁瓦油田石炭系KT-I层不同孔喉结构的储集空间类型和组合方式

3.4 孔喉结构差异的主控因素

综合以上分析,沉积、成岩和构造作用共同导致了孔喉结构的差异性,有利沉积相带中的早期白云石化作用、古岩溶作用和构造破裂作用是改善孔喉结构的关键因素(见图8 ) :局限台地中的粒屑滩和潟湖在发生早期白云石化后叠加了古岩溶作用,形成了双模态宽广型和多模态宽广型等有利孔喉结构,未发生白云石化的粒屑滩在经历古岩溶作用后形成了次有利孔喉结构(物性较好的单模态集中型),而受到胶结充填作用和岩溶垮塌充填作用主控的粒屑滩则形成了双模态高低不对称型物性最差的孔喉结构,开阔台地的台内滩由于距离KT-I层顶部较远,未能接受古岩溶作用改造,主要形成物性较差的单模态集中型孔喉结构。

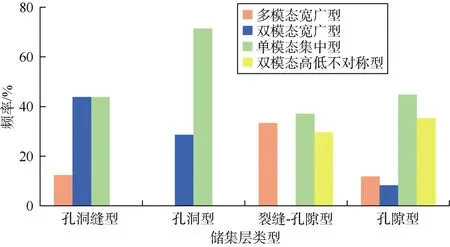

沉积、成岩和构造作用虽然对KT-I层碳酸盐岩储集层的作用强度、作用期次和有效性存在显著差异(见图 8),但最终作用结果均是形成了多种储集空间和多样的组合特征(见图10)。因此,储集空间组合类型才是孔喉结构差异的主控因素,而不同类型储集层由于储集空间发育类型和组合方式的差异,形成了差异化的孔喉结构组合类型(见图11),进而控制了不同类型储集层的微观非均质性(见图 11、图 12):孔隙型储集层非均质性最强,4种孔喉结构类型均发育;其次是孔洞缝型和裂缝-孔隙型储集层,主要发育3种孔喉结构类型,其中前者有利孔喉结构类型多于后者(仅多模态宽广型),但后者发育物性最差的孔喉结构类型;孔洞型储集层非均质性相对较弱,主要发育两种孔喉结构类型。

图11 北特鲁瓦油田石炭系KT-I层不同类型储集层孔喉结构类型分布(N=183)

4 孔喉结构对储集层孔渗关系的影响

复杂的孔喉结构是控制碳酸盐岩储集层物性的关键因素[5,7-12,37],每类储集层均发育多种孔喉结构类型(见图 11、图 12),细分孔喉结构后,明显可见各类储集层中不同孔喉结构的毛管压力曲线和孔喉半径分布曲线呈现多种分布规律,具有较好的区分性(见图12)。虽然研究区不同类型碳酸盐岩储集层孔渗关系整体上具有较好的分区性,但复杂的孔喉结构导致各类储集层孔渗关系复杂化(见图3c)。因此需要进一步厘清孔喉结构对不同类型储集层孔渗关系的控制作用,为建立准确的渗透率计算模型提供指导。

孔洞缝型储集层孔隙、溶洞和裂缝均发育,复杂的储集空间配置关系导致该类储集层孔喉结构非常复杂,孔渗数据点呈现较为离散的分布特征,孔渗相关性较差(见图3c,R=0.34)。细分孔喉结构后,多模态宽广型的孔渗相关性得到提高(R=0.63)(见图 13),而双模态宽广型(R=0.14)和单模态集中型(R=0.35)的孔渗相关性仍不理想,这与孔洞缝型储集层孔喉结构较强的非均质性关系密切,如双模态宽广型孔喉结构,由于晶间溶孔和溶洞等有利储集空间与体腔孔等较差储集空间均较发育(见图10),形成复杂的配置关系使孔喉结构大幅复杂化(见图9d),导致其孔渗关系最为复杂(见图13a)。

图12 北特鲁瓦油田石炭系KT-I层不同类型储集层的毛管压力曲线和孔喉半径分布

图13 北特鲁瓦油田石炭系KT-I层不同类型储集层细分孔喉结构后的孔渗关系

孔洞型储集层孔隙和溶洞发育,裂缝不发育,孔喉结构的复杂程度低于孔洞缝型储集层,非均质性整体弱于孔洞缝型储集层。该类储集层整体孔渗相关性稍好于孔洞缝型储集层(见图3c,R=0.49),细分孔喉结构后,单模态集中型孔喉结构呈现相对较弱的复杂性,具有较好的孔渗关系(R=0.81),而双模态宽广型由于样本点较少,无法建立较好的孔渗关系(见图13b)。

裂缝-孔隙型储集层孔隙和裂缝发育,不同类型裂缝的微观孔喉结构特征存在差异,如构造缝较为平直,而溶蚀缝较为曲折,其与孔隙组合产生复杂的空间配置关系,造成该类储集层整体孔渗关系较差(见图3c,R=0.43)。细分孔喉结构后,多模态宽广型(R=0.85)和单模态集中型(R=0.6)的孔渗相关性都得到了提高,而发育于裂缝-孔隙型储集层中的双模态高低不对称型孔喉结构,形成于岩溶垮塌作用产生的随机分布的储集空间组合类型(见图9h),具有极强的非均质性,导致孔渗关系十分复杂,同时也表明并非每一类孔喉结构都能建立较好的孔渗关系(见图13c)。

孔隙型储集层主要发育孔隙,虽然溶洞和裂缝均不发育,但其在 4种储集层中发育的孔喉结构类型最多,具有较强的微观非均质性。该类储集层整体孔渗数据点分布较为集中,相关性较好(R=0.72)。细分孔喉结构后,除双模态宽广型无法建立较好的孔渗关系之外,其余 3类孔喉结构如多模态宽广型(R=0.6)、单模态集中型(R=0.71)和双模态高低不对称型(R=0.78)都能建立相对较好的孔渗关系(见图13d),这表面上似乎与“储集层微观非均质性越强,孔渗关系越复杂”的认识相悖,但实际上这是由于储集空间组合类型是孔喉结构差异的主控因素,而且孔隙型储集层的孔喉结构是由占多数的较差孔隙类型(如体腔孔、粒内溶孔等)和占少数的有利孔隙类型(如晶间溶孔、粒间溶孔等)构成,其复杂程度低于发育孔隙、溶蚀孔洞和裂缝等储集空间组合类型的孔洞缝型储集层的孔喉结构(见图 10、图 11),因此发育更加复杂孔喉结构的孔洞缝型储集层孔渗关系更为复杂(见图13a),给储集层准确渗透率模型的建立带来挑战。

表4 北特鲁瓦油田石炭系KT-I层不同类型储集层渗透率主控因素的灰色关联定量评价

4类储集层细分孔喉结构后的孔渗关系研究可得到两点认识:①不同类型储集层细分孔喉结构后,各类孔喉结构整体分布范围呈现分区特征,孔渗数据点的质心具有一定的区分性,体现了孔喉结构对储集层孔渗关系的控制作用;②细分孔喉结构后,约 75%的孔喉结构孔渗关系得到改善,少数孔喉结构孔渗关系改善效果不明显,这与海外油田资料相对不足的客观限制有关,可用于研究不同类型储集层孔喉结构的压汞样品仅有 183块。而根据国际碳酸盐岩储集层专家Lønøy的研究成果[10],其整合了约3 000块样品,基于孔隙类型、孔隙大小和分选性,分别建立不同孔喉结构的孔渗关系,孔渗关系均得到明显改善,说明当样品数量足够时,细分孔喉结构建立储集层孔渗关系是提高渗透率计算准确度的有效方法。

鉴于不同类型碳酸盐岩储集层孔喉结构对孔渗关系的重要影响和复杂的控制作用,需进一步揭示不同孔喉结构对储集层渗透率的影响作用。具体方法:首先通过单因素分析法,从各类储集层分别表示储集性能(φ)、孔喉大小(Rav、Dav、Rmax、R5—R90、Vma、Vme、Vmi、Vma+me等)、孔喉分选性(Sp、C、Skp、Kp、α等)和孔隙连通性特征(Vpt、We、Smin等)的参数中优选出与储集层渗透率相关性最好的参数,然后采取灰色关联分析法[45]对影响各类储集层渗透率的主控因素开展定量化分析,明确了不同孔喉结构参数对各类储集层渗透率影响的优先次序,以期为提高不同储集层渗透率的计算准确度提供技术指导。从分析结果可知:孔洞缝型储集层渗透率主要受控于大孔喉占比、变异系数和视孔喉体积比,分别代表不同孔喉发育程度、孔喉分选性和孔隙连通性(见表 4),表明强溶蚀作用可形成以大孔喉为主、不同大小喉道杂乱分布的孔喉网络体系,同时裂缝发育贯通溶蚀孔洞可大大提高孔洞缝型储集层的渗透率。孔洞型储集层渗透率主要受控于R5、大孔喉占比和孔隙度,分别代表孔喉大小、不同孔喉发育程度以及储集性能(见表 4),表明强溶蚀作用形成的众多大孔喉和较大的储集空间对孔洞型储集层渗透率的贡献最大。裂缝-孔隙型储集层渗透率主要受控于孔隙度、Smin和均质系数,分别代表储集性能、孔隙连通性和孔喉分选性(见表4),表明裂缝与基质孔隙空间相叠加能够明显提高裂缝-孔隙型储集层连通性,改善储集层渗流能力。孔隙型储集层渗透率主要受控于孔喉均值、大—中孔喉占比和孔隙度,分别代表孔喉大小、不同孔喉发育程度和储集性能(见表 4),表明大孔喉发育比例越高、储集空间越大,孔隙型储集层的渗流能力越好。

5 结论

基于对孔喉半径频率分布曲线特征的深入分析,建立了一套适用于滨里海盆地东缘石炭系碳酸盐岩的孔喉结构分类和描述方法,划分出复杂碳酸盐岩 4种孔喉结构类型:多模态宽广型、双模态宽广型、单模态集中型和双模态高低不对称型。基于多信息融合技术,通过交会图法优选孔喉结构敏感参数,采取主成分分析法构建了孔喉结构判别指数,实现对 4种孔喉结构的定量判别。

明确了沉积作用、成岩作用和构造作用对孔喉结构差异的控制作用:有利沉积相带叠加早期白云石化作用是有利孔喉结构形成的重要基础,表生期岩溶作用是有利孔喉结构形成的关键因素,构造破裂作用可进一步改善孔喉结构;而胶结作用和岩溶垮塌充填作用则是导致孔喉结构变差的决定性因素。揭示了沉积、成岩和构造叠加改造作用形成的储集空间组合类型是孔喉结构差异的主控因素,其中孔隙型储集层微观非均质性最强,4种孔喉结构类型均发育,其次是裂缝-孔隙型和孔洞缝型储集层,孔洞型储集层微观非均质性相对较弱。

揭示了多种孔喉结构共同发育是导致各类储集层孔渗相关性差的关键因素。细分孔喉结构类型建立各类储集层孔渗关系是提高渗透率计算准确度的有效手段。综合单因素分析和灰色关联算法,明确了不同孔喉结构参数对各类型储集层渗透率影响的优先次序,以期为提高不同碳酸盐岩储集层渗透率的准确度提供技术指导。

符号注释:

C——变异系数,无因次;Dav——孔喉均值,μm;Dr——相对分选系数,无因次;F1——第1主成分,无因次;F2——第2主成分,无因次;K——渗透率,10-3μm2;Kp——孔喉峰态,无因次;N——样品数,个;P——不同孔喉结构定量判别指数,无因次;pc——毛管压力,MPa;R——相关系数,无因次;R5,R10,…,R35,…,R90——当进汞饱和度达到5%、10%、…、35%、…、90%时对应的孔喉半径值,μm;Rav——平均孔喉半径,μm;Rmax——最大孔喉半径,μm;S——所提取主成分的总特征值之和,无因次;SHg——含汞饱和度,%;Skp——孔喉歪度,无因次;Smin——最小非饱和孔喉体积百分比,%;Sp——分选系数,无因次;Vpt——视孔喉体积比,无因次;Vma——大孔喉占比,%;Vme——中孔喉占比,%;Vmi——小孔喉占比,%;Vma+me——大—中孔喉占比,%;w——主成分个数,个;We——退汞效率,%;α——均质系数,无因次;φ——孔隙度,%。

——以渤海湾盆地沧东凹陷古近系孔店组二段为例