工厂化栽培白色和黄色金针菇不同生长阶段的胞外酶活性比较

沈颖越 金群力 宋婷婷 蔡为明* 黄良水 黄彤根 杨建文

工厂化栽培白色和黄色金针菇不同生长阶段的胞外酶活性比较

沈颖越1金群力1宋婷婷1蔡为明1*黄良水2黄彤根3杨建文4

(1. 浙江省农业科学院园艺研究所,杭州 310021;2. 常山天乐食用菌研究所,浙江 衢州 324200;3. 常山县金童食用菌专业合作社,浙江 衢州 324200;4. 江山利兴菇业专业合作社,浙江 衢州 324100)

以工厂化栽培的白色和黄色金针菇品种为研究对象,对发菌初期、发菌中期、满瓶期、原基期、采收期等5个不同生长阶段的胞外酶活性进行检测。结果:白色品种在整个过程中漆酶活性显著高于黄色品种,白色品种的碱性和中性蛋白酶活性也高于黄色品种。通过相关矩阵分析,白色和黄色品种的羧甲基纤维素酶与半纤维素酶活性存在显著正相关,中性蛋白酶与碱性蛋白酶活性存在正相关;中性蛋白酶和碱性蛋白酶与羧甲基纤维素酶和半纤维素酶活性也存在正相关;白色品种的酸性蛋白酶与碱性蛋白酶活性存在正相关。

金针菇;胞外酶;活性比较;相关性分析

金针菇()是目前世界第四大宗栽培食用菌[1]。其为木腐性真菌,通过分泌各种胞外酶对培养基质进行降解,从中吸收养分。因此,其分泌的半纤维素酶、羧甲基纤维素酶、漆酶和蛋白酶等在不同生长阶段的活性对其生长发育和品质有着至关重要的作用[2]。

前人已对金针菇胞外酶的活性展开多种研究,胞外酶活性也成为栽培者进行品种试验、配方调整和栽培条件改善等试验的常用生理指标[2-7]。但少有关于工厂化条件下栽培白色和黄色金针菇在不同生长阶段及发育过程的胞外酶变化研究报道。

本研究以工厂化栽培白色和黄色金针菇品种为对象,对发菌初期、发菌中期、满瓶期、原基期、采收期等5个不同生长阶段的胞外酶活性进行检测,通过统计学分析,揭示其胞外酶活性变化趋势和规律,为后续的品种改良及高产优质栽培提供理论依据和实践指导。

1 材料与方法

1.1 实验材料

黄色金针菇菌株(ZAASFy019)和白色金针菇菌株(ZAASFw082),由浙江省农业科学院园艺研究所提供,于同一工厂化基地种植。栽培配方参考文献[2]。

1.2 取样

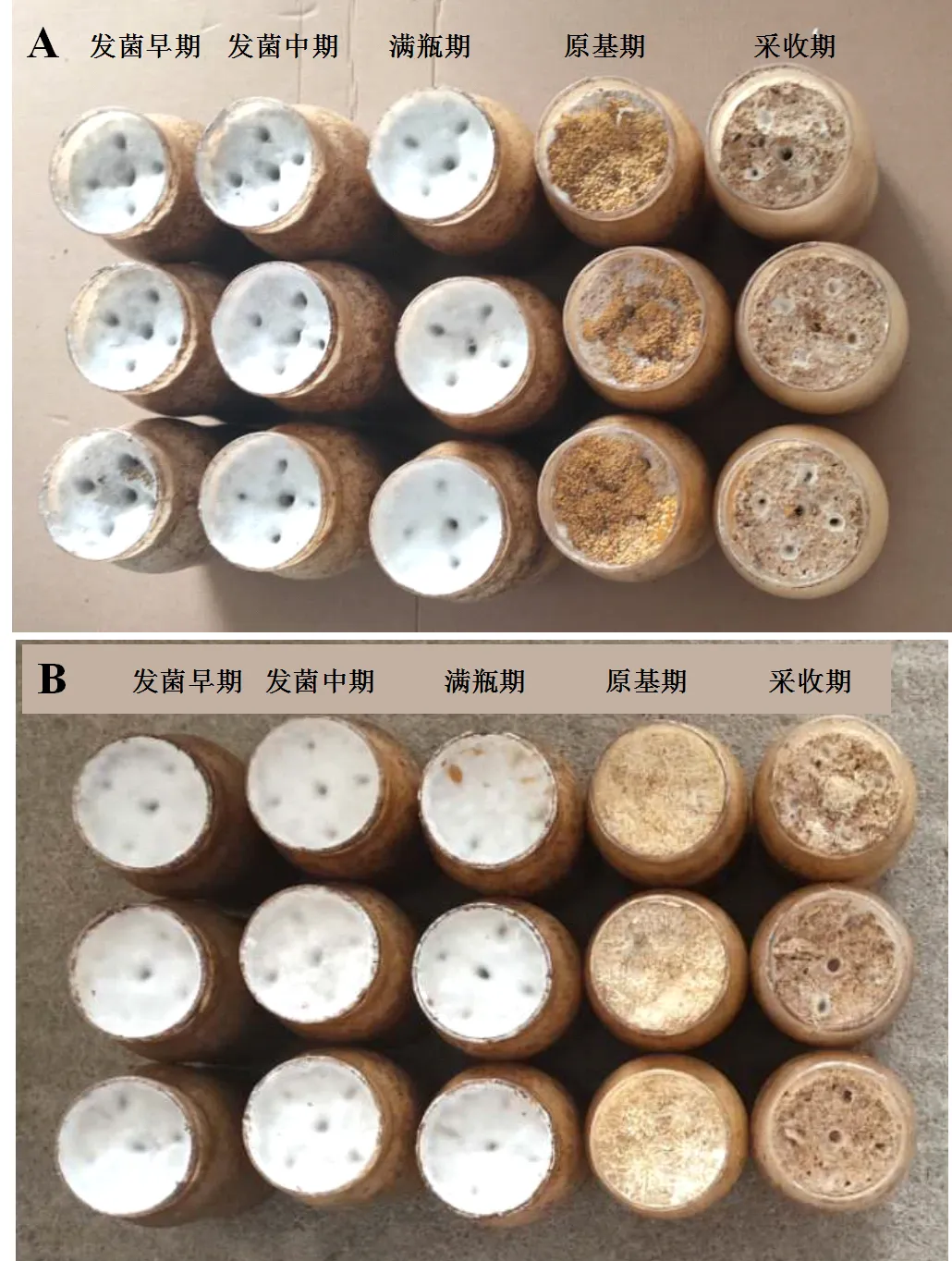

分别对发菌初期、发菌中期、满瓶期、原基期、采收期等5个生长时段的栽培瓶进行菌丝取样(图1),采收期取样为刚采收后的样本。每个时段设3次生物学重复。

图1 不同发育时期黄色金针菇(A)和白色金针菇(B)取样

1.3 粗酶液提取

每次取样时随机选取3个菌棒,破碎后混匀,随机抽样5处,以1∶5~10的比例加水配制原样品,低温混匀,8 000 r/min 4 ℃离心10 min,获得上层澄清液体,冷冻保存备用。

1.4 胞外酶活性测试

半纤维素酶、羧甲基纤维素酶、漆酶、蛋白酶活性测试参考冯伟林等[2]的测定方法。

1.5 统计分析

试验数据采用SPSS22进行多重比较,用R3.6.3的Hmisc包进行相似性分析,使用corplot包绘制相似性矩阵,相关性矩阵绘制以< 0.05为阈值绘制。

2 结果与分析

对比黄色和白色金针菇的半纤维素酶活性(图2A),两者在发菌早期、中期和原基期的差异不显著,而在满瓶期和采收期则出现显著性差异。两种金针菇在不同生长阶段呈现出相似的变化趋势,酶活性在发菌过程中逐渐升高,至原基期降低,采收期复又升至最高。相关性分析结果显示两个菇种的半纤维素酶活性变化呈显著正相关关系(=0.95)。

两种金针菇的羧甲基纤维素酶活性在发菌中期、原基期和采收期存在显著差异,而在发菌早期和满瓶期则差异不显著(图2B)。两种金针菇在不同生长阶段羧甲基纤维素酶活性的变化趋势基本一致,发菌过程中逐渐升高,原基期降至最低,采收期复又升至最高。相关性分析结果显示两个菇种的羧甲基纤维素酶活性变化呈显著正相关关系(=0.96)。

两种金针菇的漆酶活性在5个不同生长阶段的变化趋势存在显著性差异(图2C),其中,白色金针菇酶活性显著高于黄色金针菇。在发菌期,白色金针菇酶活性随时间推进而逐渐增加,黄色金针菇则随时间变化而逐渐减少。在出菇过程中,虽然两种金针菇酶活性都随时间而增加,但是白色金针菇增加的幅度显著大于黄色金针菇。而两个菇种的漆酶酶活变化则不存在相关性(=-0.10,=0.72)。

在碱性蛋白酶活性方面,除发菌早期外,白色金针菇在其他4个生长期均显著高于黄色金针菇(图2D)。两种金针菇在不同生长期该酶活性变化趋势相似,但存在一定差异,白色金针菇在发菌过程中呈逐渐上升趋势,而黄色金针菇在发菌过程中维持一定水平并有所波动。原基期两种菇酶活性均下降,采收期均升高至最大值。两个菇种的碱性蛋白酶活性变化存在正相关关系(=0.77,=7.75e-4)。

除发菌早期和采收期外,白色金针菇在其他3个阶段的中性蛋白酶活性显著高于黄色金针菇(图2E)。两种金针菇在不同生长阶段的中性蛋白酶活性变化趋势基本一致,仅有细微差异。黄色金针菇的酶活性在发菌期至原基期随时间变化呈显著下降趋势,而白色金针菇则出现波动,在采收期两种

金针菇酶活性都升至最高。两个菇种的中性蛋白酶活性变化存在正相关关系(=0.92,=7.67e-7)。

两种金针菇的酸性蛋白酶活性在发菌期存在显著差异(图2F):在发菌早期和中期黄色金针菇酶活性高于白色金针菇;满瓶期则白色金针菇显著高于黄色金针菇;在原基期和采收期,两者差异不大。两种金针菇在栽培过程中的酶活变化趋势相似,从发菌期至满瓶期显著上升,原基期降低,采收期略有升高。两个菇种的酸性蛋白酶活性变化存在正相关关系(=0.92,=7.54e-7)。

图2 不同栽培时期白色金针菇和黄色金针菇半纤维素酶(A)、羧甲基纤维素酶(B)、漆酶(C)、碱性蛋白酶(D)、酸性蛋白酶(E)和中性蛋白酶(F)的活性变化

相似性矩阵分析结果(图3)显示,两种金针菇的酸性蛋白酶、中性蛋白酶、碱性蛋白酶、羧甲基纤维素酶和半纤维素酶的活性,相互间呈显著正相关关系。在黄色金针菇中,酸性蛋白酶活性与羧甲基纤维素酶(=0.55,=0.022),中性蛋白酶与碱性蛋白酶(=0.91,=2.21e-6)、羧甲基纤维素酶(=0.75,=0.0012)、半纤维素酶(=0.84,=0.0001),碱性蛋白酶与羧甲基纤维素酶(=0.79,=0.0004)、半纤维素酶(=0.84,=9.40e-05),羧甲基纤维素酶与半纤维素酶(=0.98,=4.80e-11)之间存在显著正相关。在白色金针菇中,酸性蛋白酶与碱性蛋白酶(=0.56,=0.0309917)、漆酶(=0.79,=0.00046),中性蛋白酶与碱性蛋白酶(=0.52,=0.042)、羧甲基纤维素酶(=0.90,=6.03e-6)、半纤维素酶(=0.95,=6.65e-8),碱性蛋白酶与羧甲基纤维素酶(=0.70,=0.0033)、半纤维素酶(=0.63,=0.012),漆酶与羧甲基纤维素酶(=0.68,=0.0049)、半纤维素酶(=0.63,=0.011),羧甲基纤维素酶与半纤维素酶(=0.98,=5.15e-10)之间存在显著正相关关系。

图3 黄色金针菇和白色金针菇6种酶活性的相关矩阵(P<0.05)

3 结论与讨论

金针菇早已实现高效工厂化栽培。目前,工厂化栽培菌株以日本选育的首潮产量高、生长周期短的白色品种为主导[8, 9]。而黄色金针菇因其外观色泽丰富、多糖和氨基酸含量高、口感独特、风味浓郁等优点备受市场欢迎[10],但因其首潮产量不高而处于劣势。本文比较在相同工厂化条件下栽培的黄色和白色金针菇在不同生长阶段分泌降解碳源的半纤维素酶、羧甲基纤维素酶和漆酶活性,以及降解氮源的蛋白酶活性及其变化趋势,为后续改良黄色金针菇品种提供生理基础。

结果显示,在碳源降解酶类中,白色品种在整个生长过程中漆酶活性显著高于黄色品种。漆酶是降解木质素的重要酶类,因此栽培生产中白色品种的木质素降解能力强于黄色品种。对氮源降解,除酸性蛋白酶外,白色金针菇的碱性和中性蛋白酶活性高于黄色品种。金针菇后续对碳源和氮源营养的汲取将影响其栽培周期、产量和品质,因此漆酶和蛋白酶类活性是黄色金针菇工厂化品种选育和筛选的一个重要指标。

本文首次对胞外降解酶的变化趋势之间的相关性进行分析,通过相关矩阵,在白色和黄色金针菇的碳源降解酶中,羧甲基纤维素酶与半纤维素酶活性存在显著正相关;在氮源降解酶中,中性蛋白酶与碱性蛋白酶活性存在正相关。白色金针菇的酸性蛋白酶与碱性蛋白酶活性存在正相关。研究还显示,碳源降解酶活性变化与氮源降解酶活性也存在一定的正相关,例如黄色和白色金针菇的中性蛋白酶和碱性蛋白酶活性与羧甲基纤维素酶和半纤维素酶活性存在正相关。说明金针菇生长发育过程中,纤维素降解和氮源降解的变化存在一定的协同性。这为后续金针菇发育过程中营养汲取的生理机制研究提供基础。

本研究结果为黄色金针菇工厂化新品种的选育提供适合的胞外酶筛选指标,也为金针菇营养汲取机制的研究提供生理基础。

[1] 刘昆昂, 刘萌, 张根伟, 等. 金针菇遗传育种研究进展[J]. 江苏农业科学, 2019, 47(14): 18-22.

[2] 冯伟林, 蔡为明, 金群力, 等. 金针菇生长发育期间相关胞外酶的活性变化研究[J]. 浙江农业学报, 2012, 24(3): 430-433.

[3] 宋琪, 王烁翔, 于鲁萌. 不同添加物对金针菇几种胞外酶活性的影响[J]. 食用菌, 2017, 39(4): 10-14.

[4] 李蕤, 吴克, 骆军, 等. 金针菇固体培养几种胞外酶活力变化的研究[J]. 中国食用菌, 2002(1): 12-14.

[5] 王宜磊. 金针菇液体培养特性及胞外酶研究[J]. 微生物学杂志, 2002(1): 34-35, 58.

[6] 王宜磊, 邓振旭. 金针菇胞外酶活性的研究[J]. 食用菌, 1999(3): 3-5.

[7] 李树林, 赵士杰, 赵君, 等. 七种碳源对金针菇菌丝生长和两种胞外酶活的影响[J]. 内蒙古农牧学院学报, 1996(4): 38-41.

[8] 陆欢, 张丹, 章炉军, 等. 金针菇种质资源5 个农艺性状与SSR 标记的关联分析[J]. 农业生物技术学报, 2015, 23(1): 96-106.

[9] 杨勇萍. 从企业角度看2017 年我国食用菌工厂化生产的现状[J]. 食药用菌, 2018, 26(1): 13-14.

[10] 牛玉蓉, 宋爽, 刘宇, 等. 野生与人工栽培的金针菇营养成分比较[J]. 食药用菌, 2016, 24(6): 413-415.

国家现代农业产业技术体系项目(CARS 24);浙江省农业新品种选育重大科技专项(2016C02057)

,E-mail:caiwm527@126.com。

S646

B

2095-0934(2020)06-446-04