没人能看懂的“天书”

叶克飞

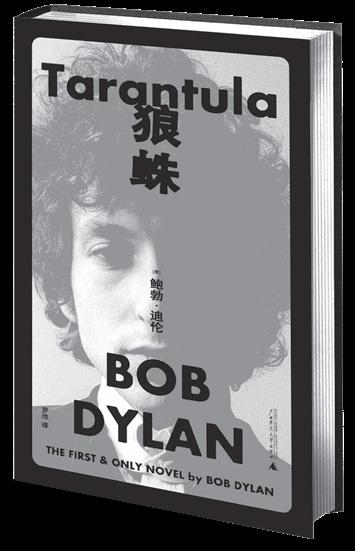

翻译《狼蛛》(Tarantula),一度被视作无法完成的任务。它仿似梦呓,支离破碎,意象晦涩,各种剧场式的片段与细节拼凑。即使是原版,也是无人能懂的“天书”,何况脱离原有语境译成中文?原有的诗性,真的能在中文版中体现韵味吗?

但中文版《狼蛛》还是诞生了,成为另一个版本的“天书”。

如果只是单纯地阅读,其实很容易“出戏”,因为文字实在太零乱。反倒是大声朗读出来,能够感受到韵脚的存在。仅凭这一点,便不得不说译者真的尽力了。

一九六四年至一九六六年间,正值创作巅峰的鲍勃·迪伦(Bob Dylan)写下了《狼蛛》。这部作品甚至难以被定性,口碑也呈现两个极端,有人将之奉为圣经,也有人认为它狗屁不通。连鲍勃·迪伦本人都只能回避它,在回忆录里甚至对它只字不提。在出版之前,《狼蛛》的书稿就在地下秘密风行。对于华语世界的鲍勃·迪伦迷来说,它仿似一个传说,但现在,传说变成了手中的实物。

鲍勃·迪伦说:“任何我可以唱的东西,我称之为歌。任何我没法唱的东西,我称之为诗。任何我没法唱,又太长不能作为诗的东西,我叫它小说。不过,我的小说没有一般的故事线索。它们只是关于我在某事某地的感觉。”这些“某事某地的感觉”,适逢一个跌宕的大时代。二十世纪六十年代的美国社会,以及其间各种文化碰撞,在意识流文字中穿插隐现,使得《狼蛛》既有超现实的一面,又是现实的观照。如果熟悉迪伦的歌词,又可在《狼蛛》中一次次觅得惊喜,因为总有句子与歌词相似。

写作《狼蛛》的时期,也就是一九六四年到一九六六年,堪称迪伦人生最充实的三年。他发行了三张重要唱片,也经历了感情浮沉。

在那之前,他正经历迷茫。因为政治,也因为他不愿意自己的歌沦为政治口号。

我生也晚,未曾经历那个左翼运动席卷全球的二十世纪六十年代。但有时亦觉得幸运,因为若是身在局中,注定也是时代的炮灰。站在当下回望历史,大时代里的幸运儿终究是少数,即使他们揽尽了大多数风光。

鲍勃·迪伦当然是幸运儿。一九六一年,他从明尼苏达大学辍学,开始音乐生涯。一九六三年,《答案在风中飘扬》和《暴雨将至》让他成为反战者的灵魂,前者是他最动人的作品,后者则充满诗意和末日情绪,并成为古巴核弹危机的代名词。一九六四年,马丁·路德·金发表《我有一个梦想》演讲后,迪伦发行专辑《时代变了》,成为那个时代最著名的政治宣言之一。可鲍勃·迪伦本人却选择就此告别革命。

也正因此,在许多人看来,他的真正辉煌甚至停留在二十世纪六十年代,或者说停留在前三张专辑,从未带走。这也许是因为他深深知道,那个创作历程不可复制,即使他再骄傲,也需告别自己的神话。他曾说:“要写出这些歌,你必须具有支配精神的力量。我已经做过一次,而一次已经够了。对我来说,我出现在了合适的时间,而且我也非常理解自己所处的时代。假如我现在出道的话,很难想象灵感会从何而来,因为你必须呼吸着合适的空气去发挥创意。”

也是一九六四年,迪伦与伙伴们仿效《在路上》,从纽约开车到加州,其间绕道肯塔基州,探望因罢工运动陷入困境的矿工,拜访他的启蒙诗人卡尔·桑德堡(Carl Sandburg,1878-1967)……也正是在这期间,他开始写作《狼蛛》。大卫·道尔顿曾记录:“迪伦是个疯狂的涂写者,写在信封上、餐巾上、烟盒背面。他用各种图片当作自己的灵感启发,钉起的明信片,从杂志上撕下的照片,绘画的复制品,关于丛林大火,还有年迈小贩的照片。”

一九六五年,鲍勃·迪伦推出专辑《重返61号公路》,再次颠覆了自己。

他爱“垮掉的一代”。一九五九年,他读到凯鲁亚克,他说:“凯鲁亚克、金斯堡、柯索、费林格提,他们是如此神奇……他们对我的影响就如同猫王对我的影响一样。”他喜欢“垮掉的一代”那种不介入政治的反叛姿态,即使这种姿态与他曾经奉行的左翼文化相悖。他也无法预料到,自己的《像一块滚石》,居然与《在路上》一样,成为“垮掉的一代”的精神图腾。

至于《狼蛛》,它呈现了一个碎片化却也因此立体甚至魔幻的美国。它同样有着凯鲁亚克的影子。在那个风起云涌的二十世纪六十年代,美国青年无比需要鲍勃·迪伦。他们希望反主流文化,借此重估一切价值。这一切甚至有些无厘头,乃至需要同样我行我素、离经叛道的鮑勃·迪伦来负责纠偏,让一切向真正的理想主义靠近一些。

数十年后的今天,《狼蛛》依然前卫,各种晦涩与隐喻依然是阅读的门槛。它永远不属于大多数人,就像理想一样,总是少数人的奢侈品。