南京民国建筑及装饰风格的历史与美学价值研究

摘 要:南京民国建筑是我国近代建筑史上一道特殊的风景线。由于南京在特殊时期的特殊地位,形成了它在中国的独特建筑风格和由此体现的美学价值。其多样性特点就是:既有六朝古都深厚的历史积淀,又有作为民国时期首都引领时代潮流的浓重西方格调。这些不同的风格的建筑形式,既有因袭,也有引进,还有独创。

关键词:南京民国建筑;历史价值;美学价值

青蓝工程:本文系2020江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师项目研究成果。

一、研究背景

南京城有着悠久的历史,被誉为“六朝古都”,已经见证了2470多年的建城历史。南京城现有的历史古城的总体格局主要涉及两个重要的历史时期,即明代和民国。本文着重研究了现代化城市建设与发展中的民国建筑装饰风格,以独特的南京民国建筑作为切入点,展现南京民国建筑的美学价值,这也是现代化建筑理论研究的重点方向之一。

“古代建筑看北京,民国建筑看南京”,南京民国建筑等级高、数量大、类型全、保存好。通过南京民国建筑装饰艺术的研究,可以让人的心灵感受独特的民国建筑古朴风格,感受南京的城市文化魅力,挖掘南京民国建筑装饰文化特质,展现地区文化特色。中国地域广阔,南京地处东部的核心区域,长江三角洲西端,自古以来就是兵家必争之处,是民国时期首都,政治文化中心。民国时期大量的外来文化侵袭着这个城市,外来建筑风格和设计理念影响了南京民国建筑的设计思路,涉及单体特征、空间结构、材料工艺和功能布局等多个层面。

从南京民国建筑装饰的风格,可以研究城市的精神与文化,建筑就是人文特色最好的历史遗留。

二、南京民国建筑类型

建筑的类型及风格受诸多因素影响,如政治环境、经济状况、地理环境、民族心理、生活方式和宗教信仰等等。民国建筑对于南京而言,既是其重要的文化遗产,又是其城市建筑中的一大景观。南京的民国建筑主要有四种类型:明清传统式建筑、近代民族式建筑、西方古典形式建筑、西方现代派建筑。

(一)明清传统式建筑

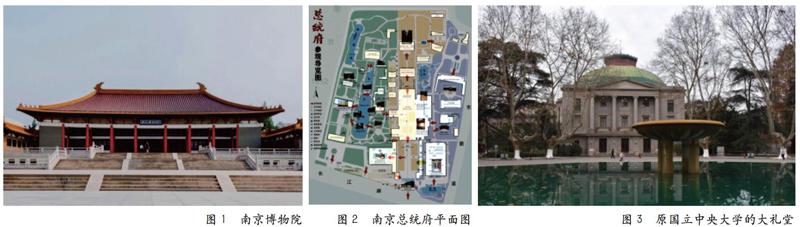

传统的明清式建筑代表了普通民居建筑与传统宫殿建筑的两者合一。中国传统民族性建筑风格的不同特点,展现在不同地域与建筑风格上面。普通民居建筑多采用砖木的混合形式,宫殿风格多用木榫结构,人字顶和双层堆叠。民族形式的民居较为常见。南京地区民国时期的建筑风格大部分秉承了传统,拥有很多的传统建筑风格特色,至今保存较为完好的代表性建筑包括马歇尔公馆、金陵刻经处等。中国宫殿式的传统风格建筑装饰主要有南京博物院、金陵女子大学等。19世纪后期,“传统造型,现代功能”的建筑风格逐渐在南京出现。进入20世纪30年代,南京地区的建筑风格成为了民国建筑集中之地,尤其是凸显在教会学校和政府大楼等这些标志性建筑物之中。同时,通过南京建筑风格的迥异设计,西方文化完美地融入到了民国建筑之中,如南京博物院,即原国立中央博物院,1936年由徐敬之和李惠伯设计(如图1)。南京博物院地处繁华市区,毗邻中山门,紧靠中山东路,在其周围有各个时期的名人故居和历史建筑及遗迹,整体环境复杂,是历史文化交织、历史遗存丰富的地区。南京博物院的整体布局,总体呈现轴线对称,充分利用自然地形,建筑造型是典型的中国古典宫殿样式,但是在建造工艺和建筑材料方面则与中国传统有很大不同,采用了西方的钢筋混凝土材料,造型风格上采用了中国传统的建筑形式,而在结构功能上则采用西方的建造技术和工艺。这种形式的组合是中西方建筑风格的统一,也是“传统造型,现代功能”的完美诠释,更是折衷主义的成功典范。

(二)近代民族式建筑

近代民族式建筑,也称新民族式建筑。这类建筑形式大多数都采用现代建筑的平面组合体型构图,造型对称简洁,一般采用现代屋架的双坡顶,或采用钢筋混凝土浇筑的平屋顶,在入口、墙面、檐口、门窗部分以及室内设施等方面采用中国传统建筑装饰,辅以适当的传统建筑图案。新民族形式建筑不但兼顾西方现代建筑技术、现代建筑功能的需要,同时又深深打上了中国传统民族风格的烙印,实现了新技术、新功能、新造型与民族风格的和谐统一。民国时期,南京对这类形式建筑的探索在国内处于领先地位,以南京总统府为典型代表。我们现在所见的南京总统府这种整体建筑布局,历经了600多年的发展,从明朝的汉王府到清代的两江总督署,到天平天国的天王府,再到民国时期的总统府,最后到我们今天所见的南京总统府。经过多次的战火,几次毁灭与重建。总统府建筑群的建筑格局是典型的中轴线布局,其特点是沿着轴线进行双侧划分连线,主体建筑物主要分布在中轴线上,此外还有东花园、西花园、东侧院和西侧院,总共分成五个部分。民族元素形态主要体现在建筑物的空间布局上,同时也体现在材料、颜色和风格样式等应用上面。2010年拆除的大照壁,是典型的中国传统建筑样式,这种建筑形态是中国古代官府建筑的重要标志,拆除前位于大门正对面。大照壁整体采用中国传统风格建筑纹路设计与雕刻,在顶部下端和立柱上端的局部,则采用了巴洛克装饰风格,是典型的中西样式的融合。总统府的中轴线由五个四合院构成,自南向北有照壁、大门、大堂、中堂、文书局、客厅、接待室和政务局大楼(如图2),整体的结构布局属于典型的中国传统建筑结构及布局样式。整体建筑空间布局均符合场地与使用的需要,按照需求设定的厢房及围绕组成的具体四合院的风格,丰富着四合院与整体房屋结构的基础,围绕的院落形成了回廊与对称的布局,与欧美古典建筑截然不同的建筑风格突显了总统府的民族性特征。其中典型的就有青砖小瓦马头墙、回廊花格窗等等,细微之处都能体现出中国传统建筑的元素,从龙纹装饰到砖瓦的凤尾结构,再到屋脊的装饰形态,都体现了浓重的民族性,同时还在一定程度上起到了加固的作用。镂空雕刻的影子落在了砖瓦平台的楼上,形成了“五爪团龙砖”,古建筑中常用的工艺技法在总统府的建筑空间中表现得淋漓尽致。

(三)西方古典式建筑风格

在南京,西方古典式建筑的典型代表就是国立中央大学的大礼堂,也就是现在的东南大学(如图3)。这个建筑建于1924年,主要特征是以古典柱式为构图的基础,突出轴线,讲究主从关系,注重比例与对称,外观采用爱奥尼亚式列柱,属于西方古典式建筑形制。西方折衷主义建筑是古典式建筑的另一种表现形式,该类建筑风格是19世纪上半叶至20世纪初在欧美国家较为流行。这种类型的建筑吸收不同风格、不同特点的建筑元素,或模仿、或融合、或自由组合,形成一种特有的建筑语言,这种形式风格通常无固定法式,而较多追求比例均衡和形式美感。希臘的建筑风格一直影响着我国的传统文化发展,在14-17世纪,希腊文化主要体现为地中海风格。哥特式建筑是西方折中主义建筑的发源地,比例匀称且具有地方文化魅力。民国前期,西方色彩浓重的殖民地租界特色,对南京的建筑建造产生了很大的影响,从清政府到民国政府都一直在效仿其建筑风格,例如咨议局大楼(现为江苏省军区司令部)采用的是法国文艺复兴建筑式样,汇文书院钟楼(现为金陵中学)、石鼓路天主教堂,采用的则是法国罗曼式教堂形式,这些都是民国时期西方折衷主义建筑典型的实例。

(四)西方现代派建筑

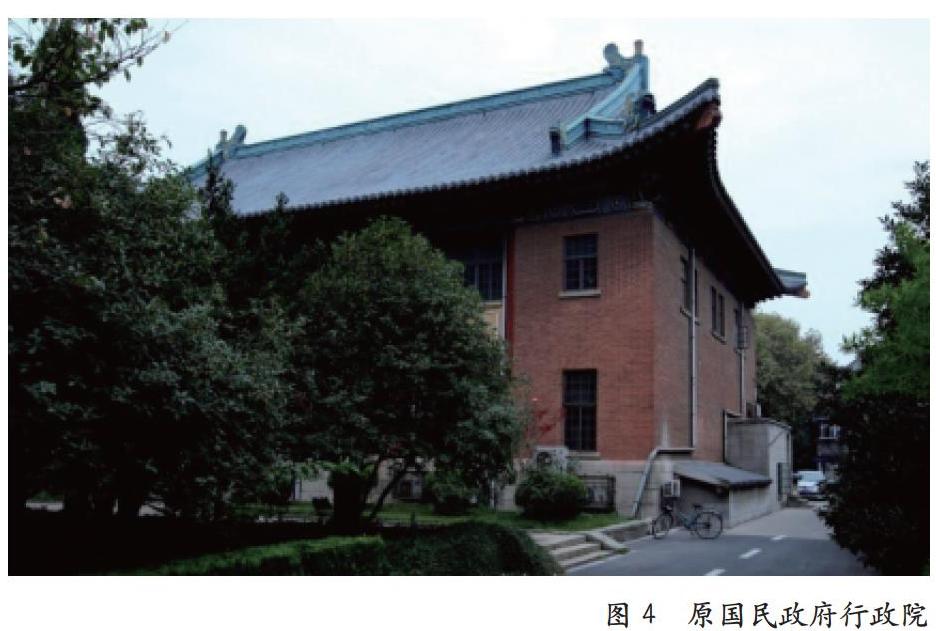

西方现代派建筑主要受第一次世界大战后欧洲政治、经济、社会和文化思想等因素的影响而产生。这种建筑风格注重建筑样式与时代发展的紧密关联性,寻求摆脱传统建筑样式的形制,不断创新和突破,强化新材料和新技术的运用。西方现代派建筑在南京的典型代表如位于北京西路的华东饭店内的AB大楼。该建筑整体由简洁抽象的集合体组成,整体形态平整,虚实对比强烈,是南京,乃至中国近代建筑史上具有代表性的现代派建筑之一。在近代历史上,随着现代主义思潮在中国的传播,影响了一大批中国设计师,在当时的中国首都南京兴起了现代派建筑的热潮,出现了如国民政府最高法院、国民政府行政院(如图4)、美国大使馆和首都饭店(华江饭店)等等。

三、南京民国建筑装饰艺术探析

回顾中国悠久的历史,每个历史时期的建筑形态都有其显著的的特征,如汉代建筑的大气质朴、稳重恢弘尚朴,唐代建筑雄健挺拔且富于创新性,宋代建筑细致柔和、典雅秀丽,清代建筑则繁复冗杂等。因此,对于南京民国建筑造型艺术的分析,应当综合考虑结构工艺、功能布局、材料形态和造型形态等要素。

中国传统宫殿形式的装饰特征。南京民国时期的中国宫殿式建筑,大多数是模仿古代宫殿样式和建筑风格进行设计和建造的,且多满足了现代建筑在功能方面的需求。中国传统宫殿式建筑的造型构造方式复杂,装饰丰富,建筑形体层次感强。从南京大学建筑群可以看出,在宫殿式的屋顶下,建筑主体呈现出典型的美国式校园建筑形态,整体造型纯粹、简洁、理性和实用,整体建筑形态已经没有了明清建筑的复杂空间层次,呈现出了传统与现代的结合。此外,原国立中央研究院、原国民政府监察院等复古式建筑中,传统的装饰造型逐渐转化附着在墙体上,并形成平行或重合的形态样式。原本独立的结构形态逐渐融为一体,已经不再具有独立的形态,并更多地与墙体、门窗的建筑结构相结合。这在很大程度上与现代建造技术和实用主义思潮有着密切的联系。

中西合璧的装饰造型特征。坚固性、实用性和美观性是西方建筑的主要特点。西方的古典建筑继承了西方哲学思想,通过简洁的几何体造型,建构了开放式的空间结构布局。西方建筑大多以石材作为建筑结构的主体,虽然坚固,但在实用美观方面则是短板。中国古典建筑主要多采用木质结构,木质榫卯结构呈现出繁复美观艺术形态。榫卯的关键在于利用木质工艺本身的精细设计,从体积、木质纹路、性质等多种角度衡量建筑的整体感觉,建筑基本形态为几何形态的雏形,利用覆盖或加入形态设计思路,使建筑主体的构造更显美感。南京的民国建筑在整体建筑形式上多采用西方古典建筑造型特征,在形体造型上突显体积感和雕塑感,基本结构简洁,整体形态统一。原南京中央陆军军官学校大礼堂就是典型的代表,从坡顶到8根爱奥尼亚巨柱,处处体现了法国文艺复兴宫殿式建筑风格的影响。

四、南京民国建筑风格的文化价值观

建筑是国家和民族的文化精神象征,近代中国深受西方文化的侵袭,曾经出现过全盘西化的思想倾向。为了实现中国建筑的民族性和文化价值传承,几代中国建筑师为之拼搏、为之努力。民国时期,在中国第一代建筑师的努力下,形成了对中国建筑民族形式探索的高潮,也同时在这个时期,国民政府机关等一系列建筑兼具了中国传统建筑的形态样式和西方的建筑工艺和空间布局。南京的民国建筑涉及军政、教育、体育和文化等設施,这些建筑为近代中国传统民族风格的发展提供了源源动力,在中国半殖民地社会的时代背景下,强调建筑的民族性对于保护中国传统文化有着巨大的作用。在传统文化与西方文化融合下的民国建筑,并不局限于对西方文化和中国历史传统的简单接受,还注重了风格上的创新。复古主义、折衷主义在西方流行的同时,这些思潮也在很大程度上影响着南京的民国建筑。西方学院派注重建筑的历史式样,强调历史式样的模仿和延续。在此影响下,中国第一代建筑师对西方建筑结构技术和中国建筑民族形式的肯定,在很大程度上凸显了折衷主义的倾向,这也成为中国近代建筑出现传统民族形式复兴的学术根源。

中国传统建筑风格,是构成南京民国建筑风格的重要基础,但建筑师们也促使其从中国传统固有的建筑内容形态转移到现代化的建筑作品之中,融入国际风格与元素,追逐时代潮流趋势。民国建筑的组合与融合中外元素开创的风格,标识着国家级建筑的风格特色,凸显了民国时期对文化的追求。林徽因认为,中国建筑的美观绝不是在那浅显的色彩雕饰或特殊之式样上面,而是深藏在产生这美观的结构原则里。梁思成也认为,建筑在求其合用、坚固、美,前二者能圆满解决,后者自然产生。在那样一个独具时代特色与文化感的年代中,南京民国建筑融合多元文化与历史传统,将实用功能与美观功能齐聚一身。现代建筑方法提倡更多的信息分享与交流,让行政、住宅、宫廷、酒店、商店等的风格凝聚多元文化为一体,让社会大众对建筑的认识不停留在偏差的一点或一个片段,让建筑功能相互融合,风格相互贯通,让传统文化得到传承,但是不影响建筑的功能和效果。在世界范围内,标准化的提出让很多建筑风格在南京得到实现和创新,例如马林医院、中山东路的中央医院、中央博物馆、中山南路的大华电影院等,这些建筑风格都非常别致,让西方文化和中国传统文化得到了融合。20世纪30年代,在国际性现代建筑运动的大浪潮下,中国建筑师开始走出东方与西方、传统与现代间的困惑,这也在很大程度上推动了中国建筑走向世界、走向现代化的大方向。南京民国建筑在中西融合、新旧交替的大环境下,较好地解决了中国传统建筑文化和西方建筑文化间的冲突与碰撞。研究南京民国建筑及其艺术特征,由表及里,由现象到本质,对于中国建筑的创新和历史文化的传承具有重要意义,并能为中国建筑的发展提供思路。

参考文献:

[1]南京市地方志编纂委员会.南京市志[M].北京:方志出版社,2010.

[2]南京市地方志编纂委员会.南京物资志[M].北京:中国城市出版社,1993.

[3]国都设计技术专员办事处.首都计划[M].南京:南京出版社,2010.

[4]杜福堃、陈迺勋.新京备乘[M]. 南京:南京出版社,2014.

[5]方继之.新都游览指南[M].南京:南京出版社,2014.

[6]孙中山.孙中山选集[G].北京:人民文学出版社,1981.

[7]卢海鸣、杨新华.南京民国建筑[M].南京:南京大学出版社,2001.

[8]张燕.南京民国建筑艺术[M].南京:江苏科学技术出版社,2000.

[9]姚坚、纪增龙.鼓楼民国建筑[M].北京:中国文史出版社,2006.

[10]罗志军.南京知名建筑[M].北京:五洲传播出版社,2003.

[11]张连红.金陵女子大学校史[M].南京:江苏人民出版社,2005.

[12]夏平.南京政治学院民国建筑考证[M].南京:南京政治学院政治部,2014.

[13]梁思成.梁思成图说西方建筑[M].北京:外语教学与研究出版社,2014.

[14]梁思成.中国建筑艺术图集[G].天津:百花文艺出版社,2007.

[15]梁思成.清式营造则例[M].北京:清华大学出版社,2006.

[16]童雋.童雋文集[G].北京:中国建筑工业出版社,2000.

[17]东南大学建筑研究所.杨廷宝建筑言论选集[G].北京:学术书刊出版社,1989.

[18]南京工學院建筑研究所.杨廷宝建筑设计作品集[G].北京:中国建筑工业出版,1983.

[19]赖德霖.民国礼制建筑与中山纪念[G].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[20]赖德霖.中国近代建筑史研究[M].北京:清华大学出版社,2007.

[21]潘谷西.中国建筑史[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.

[22]钱海平、杨秉德.中国建筑的现代化进程[M].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[23]李百浩、郭建.中国近代城市规划与文化[M].武汉:湖北教育出版社,2008.

[24]胡恒.建筑文化研究[M].北京:中央编译出版社,2012.

[25]巫鸿、郑岩.中国古代艺术与建筑中的纪念碑性[M].上海:上海人民出版社,2009.

[26]威廉·J·R·柯蒂斯.20世纪世界建筑史[M].北京:中国建筑工业出版社,2011.

作者简介:王之千,硕士,南京特殊教育师范学院讲师。研究方向:环境艺术设计。