推进四川草原治理体系和理能力现代化建设

○文图/ 蒋洪彬

十九届四中全会审议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,2020年全国林草工作会议对林业草原治理体系和治理能力建设进行了布置,推进四川草原治理体系和治理能力现代化建设对于我省草原生态保护和产业发展、推进川西北草原乡村振兴具有十分深远的现实意义。

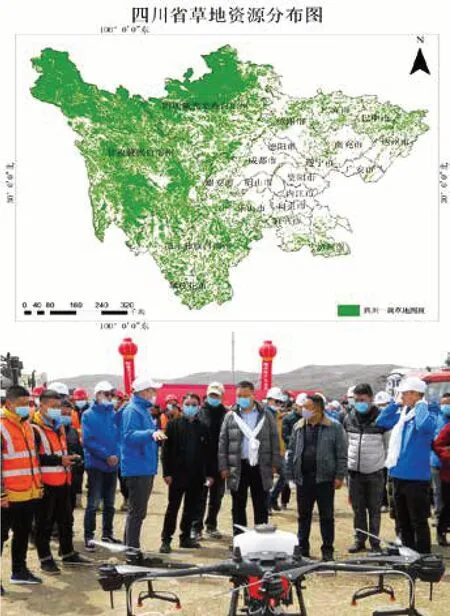

四川草原保护建设现状。近年来,通过扎实推进草原生态保护三项制度落实、抗灾减灾、草原法治建设、草原畜牧业转型升级等措施,草原退化的趋势得到遏制。一是实施草原生态治理改良。在每年实施草原禁牧0.7亿亩、推行草畜平衡1.42亿亩的基础上,2003年以来,中央投资36.7亿元,开展围栏建设14131万亩,退化草原补播改良3669万亩,人工饲草种植109万亩,舍饲棚圈建设47000户376万平方米。黑土滩治理26万亩、毒害草治理20万亩。2019年牲畜超载率为9%,比2012年降低15.2个百分点,基本实现草畜平衡;全省天然草原综合植被盖度85.6%,比2012年增加了3.5个百分点,比全国高近30个百分点。今年实施了人工种草生态修复试点项目资金55055万元,全省草原生态修复治理902.88万亩,积极推进巴塘、理塘、红原国家草原自然公园首批创建试点的前期工作;二是实施退耕还草工程。2015—2019年国家投入16100万元在攀枝花、乐山等8市州17个县(市区)实施退耕还草工程16.1万亩,让25度以上非基本农田坡耕地、严重沙化耕地的生态得到了改善;三是扎实开展依法护草。认真贯彻落实《草原法》等法律法规,严厉打击非法征用使用草原、乱采滥挖等破坏草原行为。2013年以来,全省共立案查处草原违法案件2315起,其中4起涉嫌犯罪移送司法机关处理,审核办理征占用审核手续260批次,收取草原植被恢复费1.4亿元,全省依法治草氛围开始形成。四是抓好防灾减灾工作。“十二五”以来,全省完成草原鼠虫害防治7274万亩次,挽回牧草损失21亿公斤,直接经济效益4.36亿元。建立抗灾保畜打储草基地16万亩,甘孜、阿坝两州近三年牲畜因灾死亡率平均3.3%-3.7%,仅有前十年牲畜因灾死亡率的1/3,年少死牲畜35万头(只匹)、减少经济损失7亿元以上。

存在的困难和问题。总体来看,虽然草原生态建设取得明显成效,但整体仍较脆弱,处在逆水行舟、不进则退的爬坡过坎阶段。一是草原生态系统整体仍较脆弱。监测统计,川西北牧区仍有“三化”草原面积14864万亩,占全省可利用草原面积的55.9%。其中,有沙化草原341万亩、已丧失或部分丧失生态功能和生产能力的鼠荒地(黑土滩)1201万亩。二是草原工作保障力度进一步弱化。我省草原工作力量历来薄弱。机构改革后,牧区州县从事草原管理、执法、技术推广机构残缺不齐,大部分县没有行政管理、执法监督和技术推广机构,草原工作人员245人,仅占改革前47.9%,原草原工作人员转隶率不足30%。草原监理执法工作弱化更加明显,现机构数11个占改革前51个的21.6%,人员34名仅为改革前238名的14.3%。工作传承和连续性差,交通工具和设施装备缺乏,难以履行草原生态环境保护全覆盖的职能职责。三是草原生态保护建设投入水平较低。当前省级仅有省财政每年投入9785万元,对鼠荒地、沙化草地综合治理没有专项投入,灭鼠2元/亩、灭虫4元/亩的标准。生态奖补与我局职能职责脱钩,致使草畜平衡职能职责无抓手。四是草原工程实施效果监督尚需提升。目前,工程施工单位和监理机构缺乏草原专业人才,准入门槛低,严重影响工程绩效,需要大幅度提升,强化专业的人干专业的事。

推进全省草原治理体系和治理能力建设。草原保护建设是构筑长江上游生态屏障、推进生态文明建设的战略需要,草原生态保护建设核心是草畜平衡,路径是通过产业发展转产转业、减人减畜,围绕“十四五”规划,努力推进四川草原治理体系和治理能力现代化建设。5年治理严重退化草原4000万亩,牧区草原植被综合覆盖度平均达到87%以上,牲畜超载率降到8%以内。形成“面上修复、线上旅游、点上定居”的草原牧区生态生产生活协调发展格局,实现四川草原事业高质量发展。

(一)加强人员队伍建设。启动我省草原行政管理、监理执法和技术推广体系建设,省州县草原行政管理、监理执法和技术推广机构编制分别不低于8人、15人、30人。各乡(镇)按每3万亩草原配置1名村级草原管护员。装备草原监理执法服装、执法车辆以及取证设备等。实施“9+3”人才培养,发展本地职业技术教育,与川农大、西南民大等高校联办定向培育草原专业人员,培养本土技术推广队伍。

(二)着力强化科技支撑。强化抗旱、抗寒、抗涝、抗盐碱等乡土草新品种选育与利用,开展草原生态功能价值评估研究,开展鼠虫害防控、黑土滩治理、沙化草地治理、治理机械装备等技术研究与集成,强化智慧草原技术研究与应用。研发草原动植物识别体系、建设草原资源数据库、草原“一张图”管理系统,集资源管理、动态监测、草原执法、项目管理、队伍建设、科技支撑、生态产业、社会宣传为一体,自动统计、自动运算的草原生态环境监测体系,这是推进草原治理体系和治理能力现代化的重要抓手。

(三)减轻草原生态压力。一是加强草原保护修复。认真落实草原资源用途管制和草原征占用审核审批制度,继续落实草原禁牧休牧制度、草畜平衡制度,积极推行基本草原保护制度。继续实施退牧还草、退耕还草、草原生态修复治理等工程项目,积极争取国家黄河生态带建设项目,加大沙化草原和鼠荒地治理力度。加强草地沙漠公园、国家草原公园可行性研究。强化草原生物灾害监测预警,研究实施草原计划烧除,严防发生重特大草原火灾。采取“公司+造林种草专合社”和“一年治理+三年管护”模式,实行集设计、采购、施工、维护等全过程的草原保护修复工程总承包(EPC)模式。二是促进劳务转产就业。政府投资的建设项目优先吸纳当地牧区劳动力就业,在牧区设立毒草治理、围栏管护、减畜监督、防火、鼠虫害测报等草原管护公益岗位,组织牧民开展草原管护。聘用贫困人员为草管员,提高待遇,纳入财政预算。鼓励牧民在定居点和彝家新寨参与环卫、家政、保安等服务,促进就地就近就业。加强人才培养,提高牧民素质和转产转业能力。

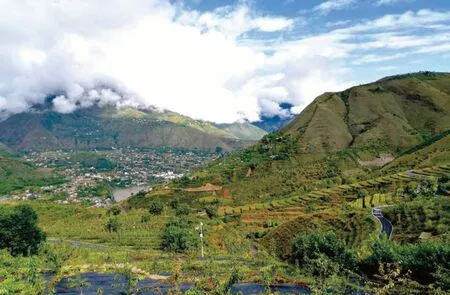

(四)科学利用草原资源。一是发展草原旅游。挖掘草原生态景观资源和文化功能,启动打造川西北生态区高平原、高山原和干热河谷区精品草原旅游线路1600公里,规划建设草原特色旅游小镇;美化大香格里拉、大九寨环线、邛海-螺髻山、泸沽湖、金阳百草坡跟等精品旅游区和精品旅游线路,发展以草原文化、草原风光、民族风情为特色的草原文化产业和旅游休闲业,促进农牧民转产转业。二是发展草牧产业。建设抗旱、抗寒、深根系乡土草种繁育基地5万亩,乡土草种实行单一来源采购或邀标方式。将饲草向生态、景观、食药、营养化妆、休闲嬉戏等外延功能拓展,支持城市草坪产业发展。发展集中标准化养殖,建基地、搞加工、创品牌,发展高原清洁能源。培育龙头企业,推进科技支撑、物资供应、工程施工、旅游发展、多功能草产业、牧产业产加销等于一体的草原产业集群,推动草原保护发展共建共享。

(五)切实强化保障措施。一是强化组织领导。落实主体责任,建立国有草场尤其是丧失生态功能的严重退化草场地方政府收储制度。部门要形成合力,解决草原脆弱区农事用水和填沟堵渠问题;二是强化政策支持。支持包括产业基金、保险基金等进入草原生态保护建设和草原生态经济领域,支持草原旅游、特色旅游小镇、多功能草业和现代牧业等草业园区建设,推动草原政策性保险;三是强化法制保障。贯彻落草原和畜牧业相关法律法规,积极开展草原普法宣传,不断强化草原三项基本保护制度、草原执法监督、诚实守信、草牧产品质量安全、动物卫生安全、公共卫生安全监管;四是强化督促指导。有关部门要加强工作指导,做好草原牧区规划,积极争取国家加大对我省草原牧区生态保护、生态产业发展等方面建设的投入,做好综合协调和督促检查,按照三州实际成本落实支持草原发展的资金,加快推进草原保护建设进程。