良性阵发性位置性眩晕残余症状的影响因素及oVEMP分析

黄爱萍 顾东胜 冯爱凤 王小姣 陈禹武 褚彦君

良性阵发性位置性眩晕(benign paroxysmal positional vertigo,BPPV)即耳石症,是目前临床上最常见的周围性眩晕疾病之一,占眩晕疾病的17%~22%;耳石复位治疗是目前最常用的治疗方法[1],且见效迅速,临床治疗有效率达90%以上。但仍然有部分患者耳石复位治疗后会存在残余症状,患者症状不同于典型的BPPV症状,体位试验阴性,表现为头昏沉感,摇摆感,漂浮感,短暂的走路不稳等不适症状以及害怕再次产生眩晕的不安全感等情绪[2-3]。前庭诱发肌源性电位(vestibular evoked myogenic potential,VEMP)是一种强声诱发的短潜伏期反应,可分为在胸锁乳突肌记录到的颈性前庭诱发肌源性电位(cervical vestibular evoked myogenic potential,cVEMP)和在眼外肌记录到的眼性前庭诱发肌源性电位(ocularvestibularevokedmyogenicpotential,oVEMP),cVEMP、oVEMP主要分别用于评估球囊、椭圆囊功能。由于解剖位置的特点,椭圆囊是耳石脱落的最常见的发病部位。本研究旨在分析BPPV患者耳石复位治疗后出现残余症状的影响因素,并分析患者oVEMP的各项指标,探讨其对患者出现残余症状的预测价值。

1 对象和方法

1.1 对象 选取2018年1至12月中国人民武装警察部队海警总队医院收治的BPPV患者274例。纳入标准:(1)符合《眩晕诊治专家共识》[4]中BPPV的诊断标准;(2)病史:头位变化出现短暂眩晕病史;(3)行 Dix-Hallpike和Roll-Test位置诱发试验时有短暂眩晕,并记录下典型眼震的特点:潜伏期、旋转性、短暂性、转换性、疲劳性。排除标准:(1)临床症状或辅助检查提示其他周围性眩晕或中枢性眩晕疾病;(2)多半规管受累的混合BPPV;(3)发病前有明确的外伤、手术史或既往有耳科相关疾病;(4)因其他严重内科疾病或认知功能障碍而不能配合检查及随访者。其中男125例,女149例;年龄23~87(54.05±11.45)岁;病变位于后半规管 216 例,水平半规管55例,上半规管3例。本研究经医院医学伦理委员会批准,征得患者知情同意。

1.2 方法 后半规管BPPV患者采用Epley耳石复位法或Semont解脱复位法,水平半规管BPPV患者采用Barbecue翻滚法或Gufoni复位法,上半规管BPPV患者采用Yacovino手法复位。复位成功标志为:患者体位变化时不再出现短暂、反复、易疲劳的眩晕症状,且在视频眼震描记法(videonystagmography,VNG)记录下行Dix-Hallpike和Roll-Test位置诱发试验未见眼震。患者复位成功后第3天复诊,根据有无残余头晕症状,分为残余症状组107例(39.1%)和无残余症状组167例(60.9%),此后电话或门诊随访,每周1次,随访1个月,了解患者症状变化情况。

1.3 量表评估

1.3.1 眩晕残障量表(dizziness handicap inventory,DHI)[5]评估患者在耳石复位治疗前及治疗1周后进行DHI评估。DHI由25个问题组成,可以计算4个指标,包括DHI-P(躯体)评分、DHI-E(情绪)评分、DHI-F(功能)评分,总分0~100分,能够定量地整体评估患者主观眩晕症状的严重程度,分数越高,症状越严重。

1.3.2 睡眠情况评估 使用匹兹堡睡眠质量指数(Pittsburgh sleep quality index,PSQI)量表[6]评估。PSQI量表条目总18个,分7项:睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠紊乱、安眠药物及日间功能障碍,每项的得分0~3分,总分0~21分。>7分为睡眠障碍,得分越高表示睡眠状况越差。

1.4 oVEMP检测 患者在耳石复位治疗前及治疗1周后检测oVEMP。采用国际听力Eplise全功能听觉诱发电位仪,插入式耳机施加声音刺激,刺激声为500 Hz短纯音,刺激强度95 dB nHL,刺激声带通滤波范围是10~1 000 Hz,上升/下降时间为 1 ms,峰时持续时间为2 ms,刺激频率5次/s,累计叠加100次。患者坐位,清洁局部皮肤安放电极,极间电阻<5 000 Ω。oVEMP检测操作方法:在患者双眼眶下缘中点约1 cm处安放记录电极,其下1.5~2.0 cm处放置参考电极,前额正中接地,测试时嘱受试者头不动,听到声刺激信号后双眼向上凝视头部上方正中位置,使视线保持在向上约30°的紧张状态;其间,尽量不眨眼或活动,维持稳定的眼下斜肌张力。电位仪显示典型波形为刺激后10 ms左右出现一向上的负波(标记为N1波),N1波后连续出现一个向下的正波(标记为P1波)。出现典型波形,特定刺激强度3次测试重复性良好为反应存在;典型波形不能辨认、同一声音强度3次测试波形无重复性为反应消失。记录患者强声刺激下的N1波潜伏期、P1波潜伏期、N1-P1波振幅。潜伏期为测试开始至N1、P1波顶点之间的持续时间。振幅为N1波顶点至P1波顶点之间的垂直距离。

1.5 统计学处理 采用SPSS19.0统计软件。计量资料以表示,组间比较采用两独立样本t检验,组内治疗前后比较采用配对t检验。计数资料以频数和构成比表示,组间比较采用χ2检验或Wilcoxon秩和检验。危险因素分析采用多因素logistic回归。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

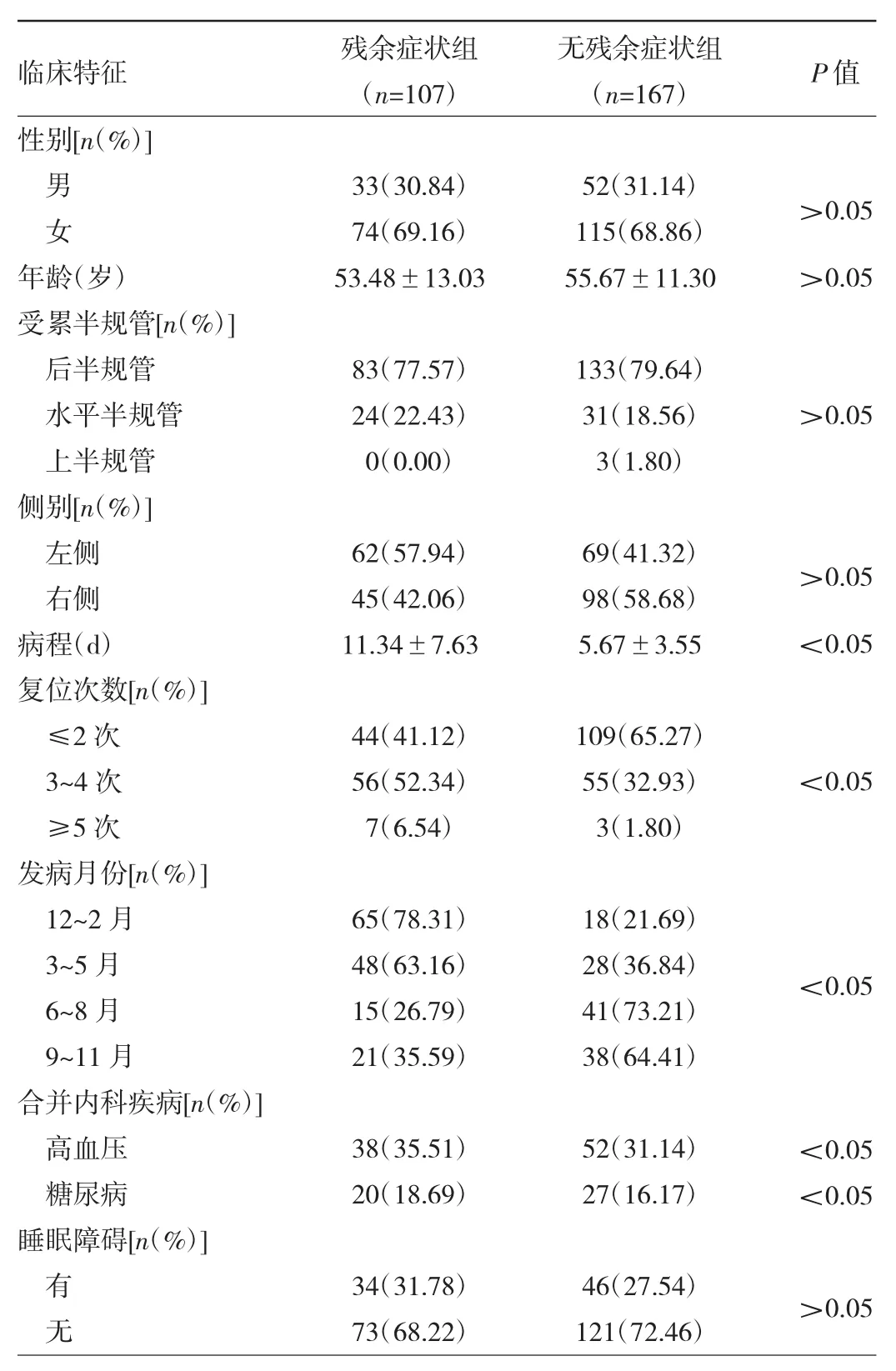

2.1 两组患者临床特征比较 两组患者性别、年龄、受累半规管、侧别、是否有睡眠障碍等临床特征比较差异均无统计学意义(均P>0.05),病程、复位次数、发病月份及是否合并内科疾病(高血压或糖尿病)等临床特征比较差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

表1 两组患者临床特征比较

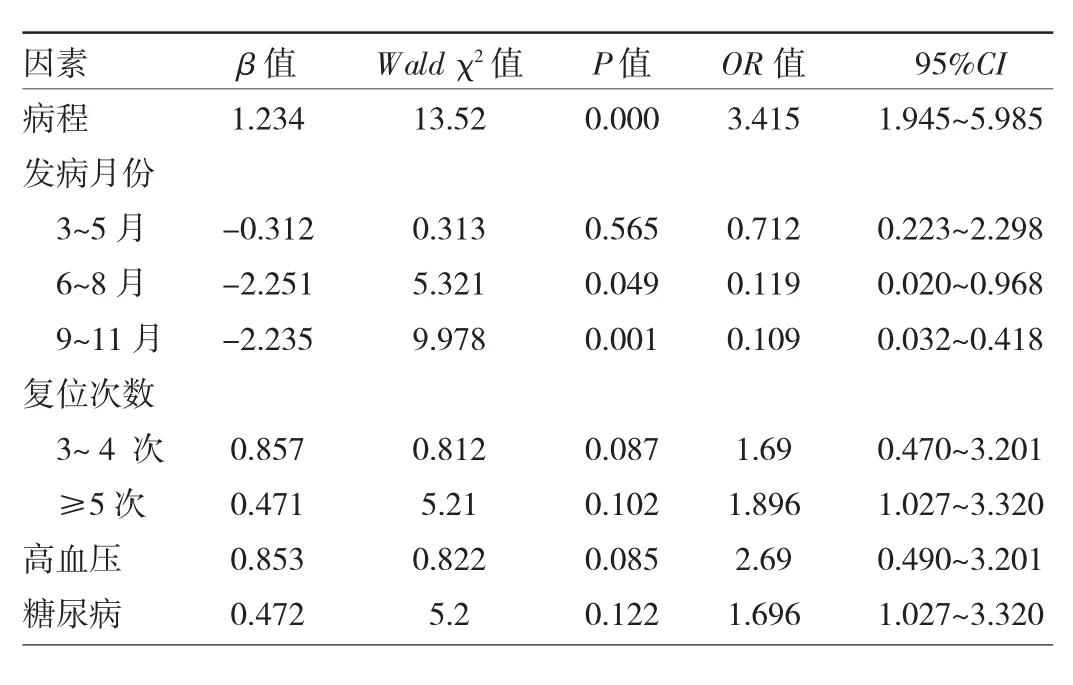

2.2 患者残余症状的独立危险因素分析 将患者病程、复位次数、发病月份及是否合并内科疾病(高血压或糖尿病)等因素纳入多因素分析,结果显示BPPV病程及发病月份为患者残余症状的独立危险因素(均P<0.05),见表 2。

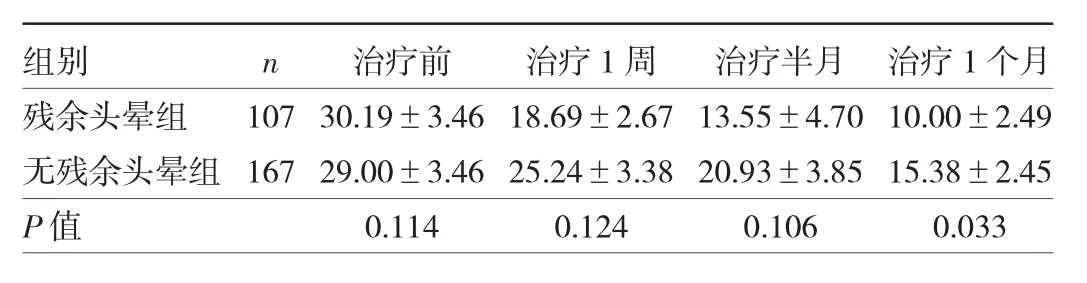

2.3 两组患者耳石复位治疗前后DHI评分比较 耳石复位治疗前、治疗1周、治疗半月时,两组患者DHI评分比较差异均无统计学意义(均P>0.05);复位治疗1个月后,残余症状组DHI评分低于无残余症状组(P<0.05)。即随着时间推移,患者残余症状逐渐减轻,见表3。

表2 患者残余症状的独立危险因素分析

表3 两组患者耳石复位治疗前后DHI评分比较(分)

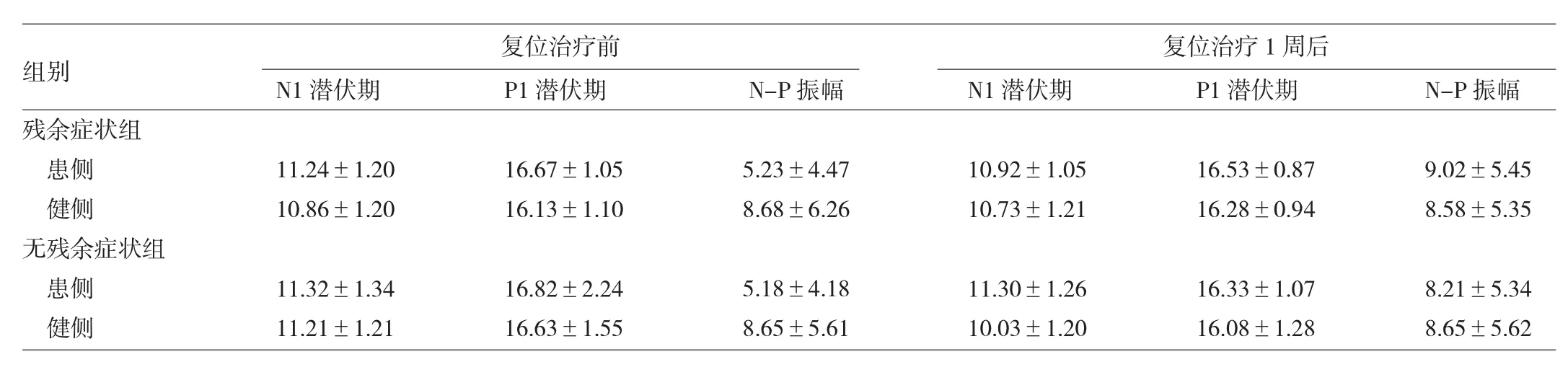

2.4 两组患者耳石复位治疗前后oVEMP各项参数比较 两组患者复位前后双侧N1、P1潜伏期比较差异均无统计学意义(均P>0.05),复位治疗前,两组患者oVEMP患侧和健侧的N-P振幅比较差异均有统计学意义(均P<0.05);复位治疗1周后,无残余症状组患者oVEMP患侧和健侧的N-P振幅比较差异无统计学意义(P>0.05),而残余症状组患者oVEMP患侧和健侧的N-P振幅比较差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

3 讨论

BPPV是眩晕门诊最常见的眩晕类型,较易诊断和治疗,目前认为首选的治疗方案是耳石复位治疗,通过不同的手法使散落的耳石颗粒重新回到原位,改善患者的眩晕症状,但是部分患者在眩晕消失之后仍有平衡不稳及头重脚轻,表现为非位置相关、非旋转性、持续性昏沉感及不稳感,这些残留的症状可以使患者姿势控制能力下降,残余头晕的发生率为36.6%~61%,持续时间可从数天到数周[7]。本研究显示残余症状的发生率为39.1%(107/274),而且残余症状发生与患者的性别、年龄、左右侧别、受累半规管及是否有睡眠障碍等均无关,与病程、复位次数、发病月份、是否合并内科疾病(高血压或糖尿病)有关,说明手法复位前眩晕的持续时间是残余头晕发生的重要因素,提示病程越长,越容易出现残余症状,考虑患者病史越长,心理压力也会逐渐增大,从而加重了患者头晕的主观症状。本研究结果显示,复位次数>2次的患者更容易残留症状,这可能跟反复的复位对椭圆囊斑功能会产生一定的损伤有关。有文献报道,耳石脱落对前庭器官功能有一定的损伤,耳石复位是再一次的损伤,耳石重新回到椭圆囊斑,对它的感觉上皮会产生一定的刺激,要重新适应调整,那么复位次数越多,残余症状发生的风险相应也越大[8-9]。本研究两组患者年龄无统计学差异,患者的年龄并不影响BPPV的疗效,但是随着年龄的增长,身体器官退化,耳石器官也不例外,对内耳的微循环及血供会产生一定的影响,包括高血压和糖尿病。本研究中12~2月份患BPPV的患者出现残余症状较其他月份多,说明BPPV在较寒冷的季节更易发,这可能是寒冷刺激导致血管收缩,致血压上升。所以临床工作中应提醒患者寒冷季节注意保暖,减少外出,特别对有合并内科疾病的年长患者多关注,他们往往存在病程长,易复发,需要多次复位,复位后容易残留头晕症状等特点。

表4 两组患者耳石复位治疗前后oVEMP各项参数比较

然而残余头晕症状的发生机制尚不明确,国内外的学者们也对该现象进行了一定的研究[2-3,10-11]。耳石碎片的大小、空间位置的改变、其他前庭结构的病变、中枢代偿时间的延迟、神经元结构的变性、情绪因素的影响等等,但是无论哪种机制,都不能客观地量化患者的残余头晕症状。众所周知,耳石症患者在体位改变时会出现明显的平衡功能障碍,常伴有恶心、呕吐、心率加快、出汗等自主神经功能症状,往往症状较重,很多患者会出现害怕体位改变,不敢活动头部等现象,久而久之出现颈肩僵硬及焦虑抑郁等不良情绪,从而进入了残余头晕的恶性循环[12]。本研究结果显示,睡眠障碍不是诱发残余头晕症状的危险因素,但耳石复位治疗前,两组患者DHI评分比较差异无统计学意义,说明BPPV治疗后残余症状的患者存在焦虑、抑郁情绪。耳石复位治疗1周、治疗半个月时,两组患者DHI评分比较差异均无统计学意义;复位治疗1个月后,残余症状组DHI评分低于无残余症状组。这说明随着时间的推移,复位治疗后残余头晕症状明显得到改善,并且这个时间大于半个月。有关残余症状的自然病程文献研究显示,大部分患者残余症状20 d消失[10],这比耳石器官病变的代偿时间要长。因此,笔者推测,对于BPPV患者成功手法复位后的残余症状,可能还与心理等其他因素有关。多项耳石复位后患者残留症状的相关因素研究均提到残余症状与发病时焦虑、抑郁情绪等心理因素相关[13-16]。

耳石复位就是使大量脱落的耳石复位,重新回附到椭圆囊斑。VEMP是一项安全、无创的检测椭圆囊功能的客观检测方法[17-18]。本研究结果显示两组患者在复位治疗前N1、P1各波潜伏期比较差异均无统计学意义,说明囊斑的变性可能与患者的全身状况有关,BPPV黄斑部的病变可能发生在患者的双耳中。两组患者复位治疗前oVEMP患侧和健侧的N-P振幅比较均有统计学差异,与以往研究结果相符[19-20]。BPPV患者患侧oVEMP的N-P振幅比健侧明显低,说明BPPV患者可能存在椭圆囊功能障碍。无残余症状组复位治疗后oVEMP患侧和健侧的N-P振幅比较无统计学意义,而残余症状组复位后oVEMP患侧和健侧的N-P振幅比较差异有统计学意义,残余症状组在耳石复位治疗1周后,oVEMP患侧振幅比复位治疗前明显增高。研究发现,复位的耳石颗粒在形态学上与变性的耳石颗粒一致[21],可能是BPPV治疗后,耳石重新回到椭圆囊,耳石位置有变动产生的,如果更多的耳石重新附着于耳石斑,VEMP振幅将增高。也有学者分析,随着耳石重新回附到椭圆囊,压迫椭圆囊从而通过机械振动和声音增大刺激使oVEMP的振幅增高,导致患侧椭圆囊功能障碍[22]。因健侧椭圆囊功能无明显改变,健侧和患侧的前庭功能不平衡,导致患者平衡功能的下降,造成复位后的残余症状。但随着中枢再调定和椭圆囊功能的恢复,患者的残余症状会逐渐消失。

本研究观察时间较短,患者仅随访到复位成功1个月后,未进行长期随访测试,长期的残余症状情况变化未评估。本研究使用了oVEMP来评估椭圆囊功能状态,虽然椭圆囊是耳石脱落的最常见的发病部位,但是不能完全代表患者的前庭功能状态;可考虑使用其他检测手段来全面分析患者前庭末梢器官的功能。

综上所述,耳石复位治疗后部分BPPV患者会有残余症状,可能与病程、发病月份、复位次数、是否合并内科疾病(高血压、糖尿病)等因素有关,在临床工作中应重视并对其进行适当的干预。且本研究发现,患者oVEMP的耳间振幅增高与残余头晕有关。临床或可把oVEMP检测作为残余头晕症状的预测方法。