鄂尔多斯盆地南缘下寒武统高丰度烃源岩发育特征与油气勘探方向

黄军平,李相博,何文祥,林俊峰,徐耀辉,包洪平,王宏波,章贵松,完颜容,王雅婷

1长江大学油气资源与勘探技术教育部重点实验室;2长江大学资源与环境学院;3中国石油勘探开发研究院西北分院;4 河南理工大学能源科学与工程学院;5中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院

0 前 言

鄂尔多斯盆地是中国陆上重要的含油气沉积盆地,近年来增储上产主要集中在下古生界上奥陶统以上层系,特别是上古生界二叠系和中生界三叠系。为了油田的可持续发展,加强深层勘探,尤其是古老层系(包括下古生界寒武系和中新元古界)的勘探是当务之急。四川盆地、塔里木盆地在深层寒武系均发现了油气富集区,尤其是四川盆地,在高石梯—磨溪构造带震旦系—寒武系接连获得了一系列重大突破[1]。鄂尔多斯盆地早期在南部旬探1井和耀参1井的寒武系见到一些气显示,2016年在盆地南部陇17井寒武系顶部获得了1.2×104m3/d低产工业气流,这充分说明了鄂尔多斯盆地深层寒武系具有较好的勘探前景。

以往对鄂尔多斯盆地寒武系的研究多集中在构造演化、岩相古地理等方面[2-6]。部分学者结合露头及钻井对盆地南缘寒武系烃源岩做过一些探讨[1,7],但缺乏对下寒武统高丰度烃源岩的分布特征及发育模式等方面的系统认识。本文从华北板块南缘寒武纪岩相古地理和烃源岩分布的分析入手,通过对陕西商洛、河南三门峡等十余处露头的野外踏勘,在鄂尔多斯盆地南缘下寒武统发现了一套高丰度海相烃源岩,并在前人研究成果的基础上,结合实验分析等手段,对这套高丰度烃源岩的地球化学特征、分布特征及发育模式等进行了深入研究,以期为鄂尔多斯盆地深层寒武系下一步的油气勘探部署提供依据。

1 区域地质背景

古构造研究表明,寒武系沉积前华北板块的南部呈“大隆大坳”相间分布的特征(图1),发育近南北向展布的深水海湾,如富平—洛川海湾,南缘因古秦岭洋盆扩张而成为被动大陆边缘。下寒武统的分布受到深水海湾以及古秦岭洋台缘斜坡古地貌凹槽或断陷的控制[8-9]。区域岩相古地理研究揭示,早—中寒武世华北克拉通总体呈西北高、东南低的构造-沉积格局,南华北地区水体相对较深,发育开阔台地相,秦岭—大别山北缘一带过渡为台缘斜坡—边缘海盆地,成为寒武纪烃源岩发育的主要地区[5,10]。

图1 华北板块南缘下寒武统沉积前古构造格局(据文献[8-9],修编)Fig. 1 Paleotectonic map of pre-Lower Cambrian in southern margin of North China Plate(cited from reference[8-9], modified)

戴金星等[4]认为位于华北板块南缘的淮南地区下寒武统马店组发育斜坡—盆地相黑色页岩,为一套优质高丰度烃源岩,并认为马店组的地层层序、沉积构造环境与扬子板块的四川盆地寒武系筇竹寺组、塔里木板块的塔里木盆地寒武系玉尔吐斯组极其相似,这一沉积环境和构造环境对于烃源岩的形成和保存是极其有利的,全球海相油气田的烃源岩多产生于此种沉积构造环境之中。华北板块南缘普遍存在相当于下寒武统马店组的地层,这套地层是在陆块裂离环境中沉积的[11]。前人的研究证实南华北地区下寒武统发育了一套优质烃源岩[11-13],鄂尔多斯盆地南缘发育寒武系烃源岩[1,7]。

根据露头、钻井及地震资料,结合前人的构造、岩相古地理研究成果[5,11,14-15],编制了华北板块南缘下寒武统烃源岩分布图(图2)。由图可见,受构造背景的影响,古地貌凹槽或断陷中,烃源岩厚度较大,达80 m 左右;凹槽或断陷边部烃源岩厚度明显减薄,仅10 m左右,部分剖面厚度更小。

图2 华北板块南缘下寒武统烃源岩分布图(据文献[16],修编)Fig. 2 Distribution of the Lower Cambrian source rocks in southern margin of North China Plate(cited from reference[16], modified)

四川盆地磨溪地区厚层状分布的寒武系筇竹寺组和麦地坪组优质烃源岩受早寒武世南北向裂陷槽(绵竹—长宁克拉通内裂陷)的控制[17],塔里木盆地寒武系玉尔吐斯组富含有机质的磷质沉积和泥页岩组合明显与早寒武世早期形成的区域伸展构造环境及盆地整体沉降、海侵作用有关[18]。区域古构造及岩相古地理研究表明,华北板块南缘下寒武统烃源岩分布受深水海湾和古秦岭洋台缘斜坡的控制。

鄂尔多斯盆地是中新生代和元古宙—古生代的多元复合型沉积盆地。在中新元古代为裂陷盆地,盆地内发育甘陕裂陷槽和晋陕裂陷槽[19],这两个裂陷槽以低隆相隔;早古生代发展为克拉通盆地,盆地内存在寒武纪的两条坳拉槽,即富平—志丹坳拉槽和贺兰山坳拉槽[1,20],下寒武统主要分布在盆地南缘,由北向南逐渐增厚。研究表明,无论是中新元古代的裂陷槽,还是寒武纪的坳拉槽,它们都控制着烃源岩的发育[1,19]。早寒武世,鄂尔多斯盆地内部并非简单的陆表海环境,也并非全部为碳酸盐台地沉积,由于构造分异,在局部地区发育海相泥页岩沉积[2,5]。

2 下寒武统高丰度烃源岩发育特征

2.1 烃源岩分布特征

大量野外观测资料表明,鄂尔多斯盆地南缘发育下寒武统辛集组—东坡组黑色硅质泥页岩(图3),厚度为2~80 m,其中SiO2含量介于5.9%~77.9%,平均为60.3%。由于经历了较高的热演化过程,部分泥页岩已变质成为板岩或千枚岩。

图3 鄂尔多斯盆地南缘下寒武统沉积序列与露头照片Fig. 3 Sedimentary sequence and outcrop photos of Lower Cambrian in southern margin of Ordos Basin

钻井、露头和地震资料揭示,平面上下寒武统烃源岩沿北东向的深水海湾集中分布(图2),在河南省周家河、陕西省西安—富平—洛川一带较为发育,烃源岩最厚可达80 m,向海湾两侧逐渐变薄。

2.2 烃源岩地球化学特征

2.2.1 有机质丰度

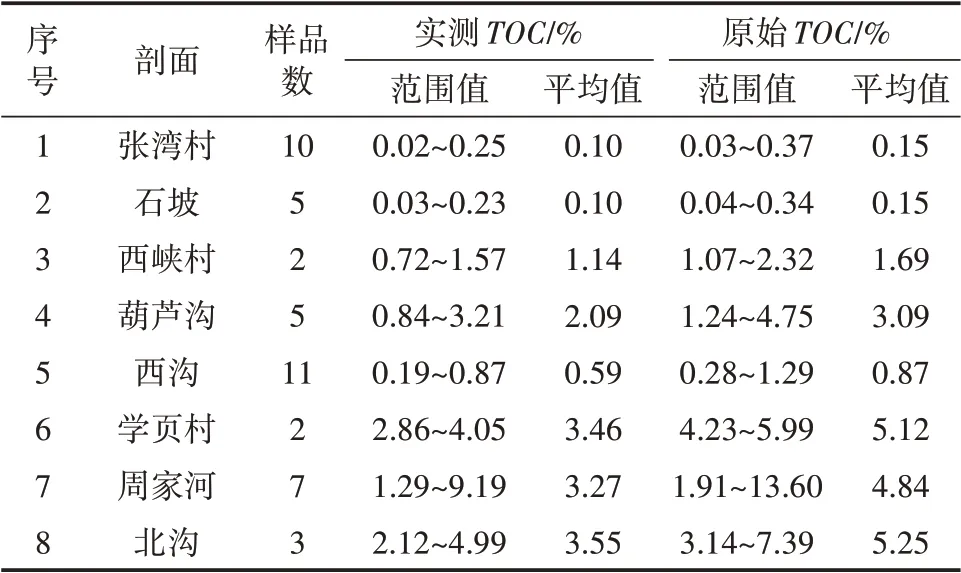

鄂尔多斯盆地南缘下寒武统烃源岩总有机碳含量(TOC)较高,分布于0.02%~9.19% 之间(图4),平均值为3.14%,显示为一套高丰度烃源岩。部分露头样品的TOC 见表1。由于烃源岩样品均已达到过成熟阶段[7],参考Ⅱ1型有机质的恢复系数1.48[21],则恢复后的平均有机碳含量高达4.65%,达到了好—很好烃源岩的标准。鄂尔多斯盆地南部下寒武统烃源岩,与同处华北板块南缘的合肥盆地下寒武统马店组有很好的可比性(图4)。区域上华北板块南缘下寒武统烃源岩TOC 总体较高,尤其在周家河—胡庙—周参6 井—雨台山一线,TOC 均值都在2% 以上,最大值在雨台山,可达26.39%,这可能与该区所处的深水陆棚沉积环境相关[7,13]。

图4 华北板块南缘下寒武统烃源岩TOC与生烃潜量(S1+S2)分析Fig. 4 Crossplot of TOC and S1+S2 of the Lower Cambrian source rocks in southern margin of North China Plate

由图4 可见,这些露头样品的生烃潜量(S1+S2)很低,均小于0.10 mg/g,尤其是热解烃(S2)含量,最高仅有0.05 mg/g;此外,氢指数(HI)也很低,分布在0~60 mg/g 之间。较高的TOC,较低的生烃潜量和氢指数,说明鄂尔多斯盆地南缘下寒武统烃源岩经历了较高程度的热演化过程[22]。

表1 鄂尔多斯盆地南缘下寒武统烃源岩实测及原始有机碳含量Table 1 The measured and recovered TOC values of the Lower Cambri⁃an source rocks in southern margin of Ordos Basin

2.2.2 有机质类型

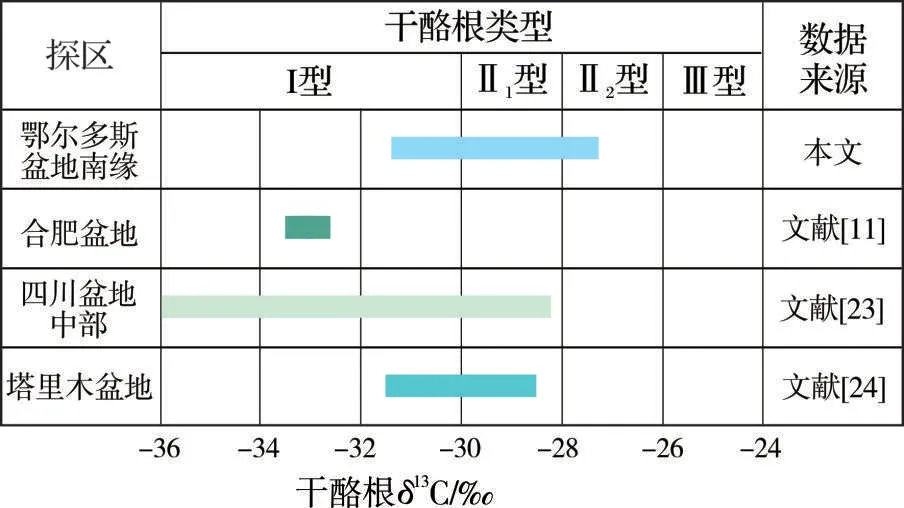

对高—过成熟烃源岩而言,干酪根稳定碳同位素和有机元素组成是判别其原始有机质类型的重要指标。干酪根碳同位素随热成熟度的增高变化不大[11]。鄂尔多斯盆地南缘下寒武统东坡组烃源岩干酪根δ13C值分布在-31.6‰~-27.4‰之间(图5),与合肥盆地寒武系烃源岩相比偏重,与四川盆地、塔里木盆地寒武系烃源岩[23-24]具有较好的可比性。前人研究表明,以底栖藻类为主的烃源岩干酪根δ13C值小于-34‰,以浮游藻类为主的烃源岩干酪根δ13C值大于-30‰[25],因此推测鄂尔多斯盆地南缘下寒武统烃源岩的母质以低等浮游藻类为主。按照干酪根碳同位素有机质类型划分标准[11],鄂尔多斯盆地南缘下寒武统高丰度烃源岩干酪根类型主要为Ⅱ型,部分为Ⅰ型(图5)。

从干酪根H/C与O/C原子比关系图(图6)可以看出,鄂尔多斯盆地南缘下寒武统烃源岩H/C 原子比变化范围较窄,介于0.5~1.1 之间,O/C 原子比较小,介于0.01~0.08之间,有机质类型多为Ⅱ型,少量为I型,与塔里木盆地下寒武统烃源岩有机质类型[24]较为接近。

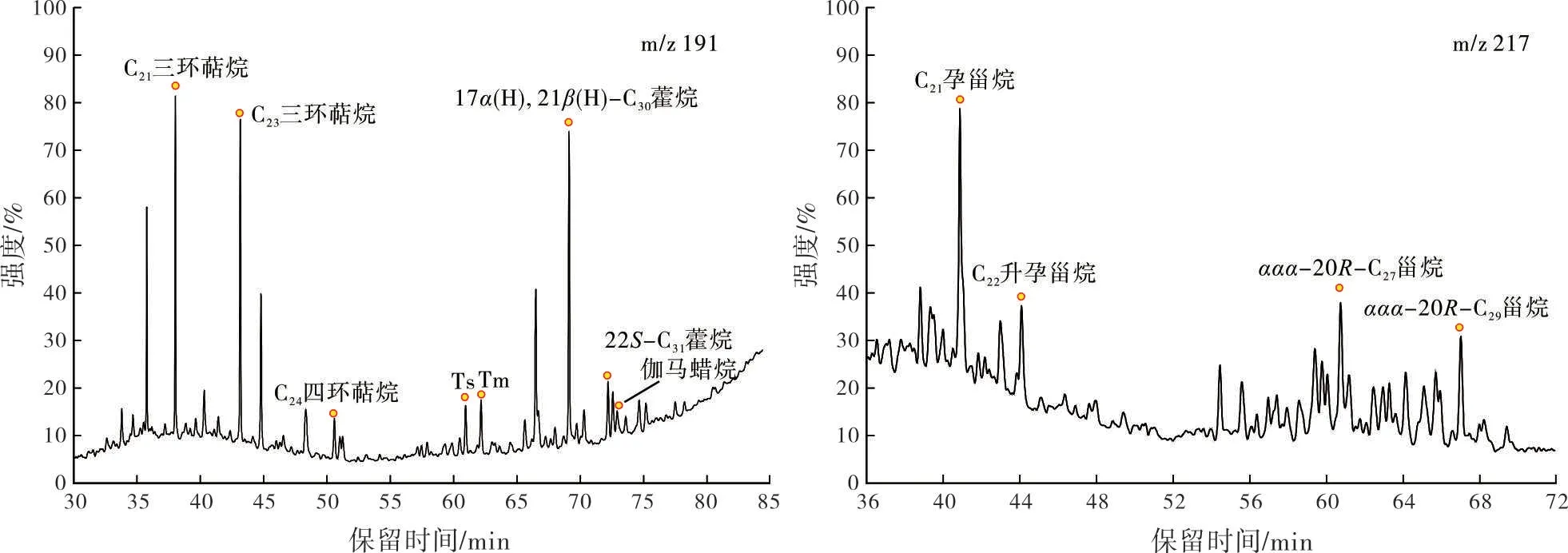

烃源岩饱和烃色谱/质谱分析结果(图7)显示,甾烷/藿烷值约为0.33,20R-C27甾烷>20R-C29甾烷,反映母质类型为海洋藻类和细菌微生物。

图5 不同地区寒武系烃源岩干酪根碳同位素组成对比图Fig. 5 Comparison of kerogen isotopic composition of the Cambrian source rocks in different areas

图6 鄂尔多斯盆地南缘下寒武统烃源岩干酪根H/C-O/C原子比范氏图Fig. 6 Kerogen H/C-O/C atomic ratio (Van Krevelen diagram)of the Lower Cambrian source rocks in southern margin of Ordos Basin

2.2.3 有机质成熟度

廖建波等[7]基于鄂尔多斯盆地南缘西沟剖面寒武系底部烃源岩镜质组反射率和岩石热解最高峰温(Tmax)的分析认为,下寒武统烃源岩等效镜质组反射率均值为4.13%,处于高—过成熟阶段。笔者研究认为鄂尔多斯盆地南缘下寒武统辛集组—东坡组烃源岩热演化程度较高,等效镜质组反射率分布于3.00%~3.74%,处于高—过成熟阶段,与前人认识基本一致。

值得一提的是,在对鄂尔多斯盆地南缘下寒武统烃源岩进行有机岩石学分析时,镜下观察到2 种产状的沥青:一种呈脉状分布,表面光滑(图8a);另一种呈颗粒状分布,表面不光滑(图8b)。这一特征也说明鄂尔多斯盆地南缘下寒武统烃源岩经历了较高程度的热演化过程,这些沥青可能是烃源岩中残留的原油裂解而形成[26-27]。

图7 鄂尔多斯盆地南缘下寒武统烃源岩饱和烃色谱质谱图(周家河剖面)Fig. 7 GC-MS of the saturated hydrocarbon of the Lower Cambrian source rocks in southern margin of Ordos Basin (Zhoujiahe section)

图8 鄂尔多斯盆地南缘下寒武统烃源岩全岩有机显微组分照片Fig. 8 Photos showing organic maceral of the Lower Cambrian source rocks in southern margin of Ordos Basin

2.3 烃源岩发育模式

鄂尔多斯盆地南缘下寒武统烃源岩的磷(P)、钡(Ba)等微量元素含量较高(图9),反映出具有较高的古生产力水平。

磷是海洋初级生产力重要的营养元素,但是再循环以及后期成岩作用会造成磷的迁移,导致有可能低估水体的古生产力水平[28]。鄂尔多斯盆地南缘下寒武统高丰度烃源岩中磷的平均含量高达1 347 μg/g,最高值为32 059 μg/g,远高于上扬子区志留系龙马溪组页岩的平均值(491 μg/g)[29]和北美页岩的平均值(740 μg/g)[30]。

图9 鄂尔多斯盆地南缘下寒武统烃源岩微量元素(磷、钡)分布特征Fig. 9 Content crossplot of trace elements (P and Ba) in the Lower Cambrian source rocks in southern margin of Ordos Basin

这种磷含量的异常,说明在该套烃源岩形成时可能有上升洋流的存在[31]。上升流通常会携带大量营养物质上涌到富氧的上层水体,进而导致表层浮游生物繁盛,生成大量的有机质,为烃源岩的形成提供物质基础[23]。

沉积物中的钡多以硫酸钡的形式赋存。通常认为随着有机质的分解,硫酸钡晶体发生沉淀,因此钡含量越高则意味着有机质的输入量就越大。钡与有机质丰度之间有很好的正相关性,但是在缺氧环境中,如果发生硫酸盐还原反应,可能会造成钡的流失[32]。鄂尔多斯盆地南缘下寒武统高丰度烃源岩中钡的平均含量为952 μg/g,最高可达9 567 μg/g,远高于上扬子区龙马溪组页岩的平均值(773 μg/g)[29]。

磷钛比(P/Ti)也能有效反映生产力的高低。从图10可看出,P/Ti值与TOC有较好的正相关关系。

综合区域构造、岩相古地理和地球化学分析,建立了鄂尔多斯盆地南缘下寒武统烃源岩发育模式(图11)。早寒武世陆缘斜坡环境中,由于上升洋流带来了丰富的营养物质,使得深水陆棚区表层生物,尤其是低等浮游藻类较为繁盛,这就为优质烃源岩的形成提供了较高的古生产力。深水陆棚区水体较深,加上死亡的浮游藻类在降解过程中消耗了海水中大量的氧气,形成了缺氧环境。高生产力和缺氧环境共同促进了有机质的富集,因此,深水陆棚环境中的烃源岩具有较高的TOC。这与戴金星等[11]关于寒武纪早期低等藻类的繁盛是烃源岩具有较高有机质含量的根本原因的观点不谋而合。

图10 鄂尔多斯盆地南缘下寒武统烃源岩TOC与磷钛比(P/Ti)关系图Fig. 10 Crossplot of TOC and P/Ti of the Lower Cambrian source rocks in southern margin of Ordos Basin

图11 鄂尔多斯盆地南缘下寒武统烃源岩发育模式(剖面位置见图1)Fig. 11 Development model of the Lower Cambrian source rocks in southern margin of Ordos Basin (the section position is shown in Fig. 1)

3 油气勘探方向

华北板块南缘下寒武统烃源岩具有两期生排烃特征[16,33-34]:第一次大规模生排烃时期为二叠纪末期—中三叠世,后因印支运动造成的地层抬升剥蚀而停止生烃;中生代晚期、新生代再次沉降后,存在二次生烃。

二叠纪—中三叠世,秦岭尚未隆升,鄂尔多斯陆块南缘为向南倾斜的简单构造斜坡,处于盆地南部的庆阳古隆起为油气运移指向区,下寒武统烃源岩生成的油气可能向庆阳古隆起方向运移并聚集成藏。在构造简单区油气可以进行长距离运移,最远可运移500 km 并聚集成藏[35-36]。勘探证实,盆地南缘寒武系低产气流井如陇18 井、陇52 井(井位见图2)等井主要分布在庆阳古隆起附近,具备一定的成藏条件。中新生代,下寒武统烃源岩发生二次生烃,在构造活动较弱的富平—洛川海湾及新生代渭河盆地内仍有一定的生烃潜力。此外,深水海湾内部可能存在中—下寒武统暗色泥页岩,具有向海湾两侧隆起区供烃的可能。在东西向地震剖面上,寒武系顶部已发现多个上倾方向有回倾的鼻隆构造[7]。因此,鄂尔多斯盆地南缘庆阳古隆起及富平—洛川海湾两侧的隆起区可成为深层寒武系油气运聚成藏的有利方向。

4 结 论

(1)鄂尔多斯盆地南缘下寒武统发育一套高丰度优质烃源岩,最厚可达80 m,在河南周家河、陕西古城和西安—富平—洛川一带较为发育。烃源岩有机质丰度高,TOC均值为3.14%,最高达9.19%;有机质类型为腐泥型,干酪根δ13C 值为-31.6‰~-27.4‰,以低等浮游藻类为主。该套烃源岩经历了较高程度的热演化过程,处于高—过成熟阶段。

(2)华北板块南缘下寒武统烃源岩的发育受古秦岭洋被动陆缘斜坡及深水海湾欠补偿环境的共同控制。上升洋流带来了丰富的营养物质,使得深水陆棚区表层浮游藻类等生物繁盛,为优质烃源岩的形成提供了物质基础。由于死亡的浮游藻类在下沉、降解过程中消耗了水体中的氧气,同时由于水体较深,在深部形成了缺氧环境。表层的高生产力和底部的缺氧环境共同促进了沉积有机质的富集。

(3)华北板块南缘下寒武统烃源岩具有两期生排烃特征:第一次大规模生排烃发生在二叠纪末期—中三叠世,此时秦岭尚未隆升,而鄂尔多斯盆地南缘庆阳古隆起自中奥陶世以来长期存在,为油气运移的有利方向;在中生代晚期、新生代发生二次生烃,构造活动较弱的富平—洛川海湾及新生代渭河盆地内仍有一定生烃潜力。盆地南缘庆阳古隆起及富平—洛川海湾两侧的隆起区可成为深层寒武系油气运聚成藏的有利方向。