以兼意“四抄”兩大系寫本爲中心考察平安時代漢字特色*

梁曉虹

一、 “四抄”及其寫本

(一) 關於“四抄”

所謂“四抄”指《香要抄》《藥種抄》《寳要抄》和《穀類抄》。其撰者爲日本平安後期真言宗僧人亮阿闍梨兼意(延久四年[1072]—?)。兼意不僅出身於平安時代顯赫的藤原家族,而且還是著名學僧,精通梵文,善長佛畫,且撰述勤奮,成果豐碩。其主要著作有《成蓮抄》(二十卷)、《肝心抄》、《弘法大師御傳》(二卷)以及上述“四抄”等多種。而其中爲後世所廣知的并非真言宗諸尊法之集大成著作《成蓮抄》,而是“四抄”。

“四抄”是在“平安二宗”——“天台”、“真言”的開創并盛行的時代背景下産生的。平安時代以皇室宫中爲首,各大寺社、朝臣之間皆盛行舉辦各種修法活動,寺院還要舉行灌頂等行法儀式。密教修法所用供物有“五寶、五香、五藥、五穀”等。舉行“護摩”之祭祀法時,修儀者一邊念誦真言,一邊將以上供物投於火中。而設壇修法時也需將“五寶、五香、五藥、五穀”盛於五瓶,然後埋於壇中。“四抄”正是記載詮釋密教修法者所必需具備的有關“五寶、五香、五藥、五穀”知識的參考書,故對密教修行者極爲便利。

儘管是爲密教修行者所撰,但“四抄”從體式上看屬於“類書”。所謂“類書”,《日本辭書辭典》的解釋是:“輯録各個、數個或一個門類的資料,按照一定的方法編排,便於尋檢、徵引的工具書。”可見與中國傳統意義上“類書”的概念基本相同。故而,“四抄”的撰著方法,實際就是從當時流傳的相關典籍中抄集詮釋香藥、穀物、藥材以及珠寶等内容并各自成書。從門類或者説從内容來看,“四抄”應屬“本草書”。《日本辭書辭典》有“本草書”條,介紹日本人於不同時期撰寫的本草著作,其中兼意的“四抄”是重要内容。另外該辭典還將“四抄”之各“抄”單獨作爲條目,可見其重視。

(二) 關於“四抄”兩大系寫本

兼意的“四抄”不僅在當時廣爲流傳,而且還多有寫本留存至今,有醍醐寺本、石山寺本、高山寺本和高野山本等,但主要又以醍醐寺本和石山寺本爲主。

1. 醍醐寺舊藏本

其中包括保元元年本《香要抄》(本末二卷)、《藥種抄》(本末二卷)、《穀類抄》和《寶要抄》。前“三抄”皆有“保元元年”(1156)的書寫識語,只是月份不同而已。《香要抄》本卷與末卷分别爲“保元元年閏九月十八日”、“保元元年十月十七日”。《藥種抄》本卷是“保元元年閏九月二十一日”,末卷則爲“保元元年十一月二十二日”。而《穀類抄》的卷末除有“保元元年七月廿五日申時”的時間書寫識語外,其後還有:

於南岳房北面書寫了

清原(花押)筆也

這一點值得引起注意,因其明確標明了書寫者名字。根據古泉圓順考證,清原應該是清原賴業,爲平安末期貴族、儒學者。清原官位至正五位以上,有很多官銜。但聞名於後世的還是其作爲當時著名的儒學者和書法家。根據川瀨一馬與森鹿三的研究,寫於保元元年的“三抄”曾經鎌倉時代前期真言宗高僧成賢之手,藏於醍醐寺遍智院。江户中期,又輾轉至江户幕府著名醫官多紀安長之手。文化13年(1816),塙保己一編《續群書類從》收録《香要抄》,這是《香要抄》在兼意“四抄”中最早流傳的主要原因。保元元年本“三抄”後由藤浪剛一博士舊藏,現由位於大阪的杏雨書屋收藏。此“三抄”皆已被認定爲日本“重要文化財”(重要文物)。

與保元元年本“三抄”現同被杏雨書屋收藏的還有《寶要抄》。此爲卷子本,箋札下端有行書字體“賢海”,卷首有“石山寺經藏”之印。根據古泉圓順考證,“賢海”并非是《寶要抄》的收藏者,而應是所持有者。賢海曾是醍醐寺第32代座主。故可認爲本是石山寺之物的《寶要抄》後又由醍醐寺舊藏,而且應該與前“三抄”是一套,同樣曾經成賢之手而得以保存。

《寶要抄》卷末雖不似前“三抄”有明確的“保元元年”的書寫時間識語,但卷末有如下一段話,值得注意:

這段話給出的信息有: ① 有明確書寫時間“久安二年”,爲1146年。這比保元元年更早出十年。② “以兼意闍利本書寫了”則説明這是用兼意《寶要抄》之手稿本爲底本而書寫的。③ 最後出現了“教長”二字。“教長”被認爲是藤原教長,爲平安時代後期著名和歌作家和書法家。藤原教長與同出身於藤原家族的兼意之間實際上是堂兄弟關係,而教長還與兼意所曾住過的仁和寺關係密切,故而得到兼意的手稿并抄寫過應有可能。但是森鹿三認爲現由杏雨書屋所藏的《寶要抄》應是教長所寫之本的再次轉寫。而古泉圓順則根據《寶要抄》字迹,認爲與被指定爲日本重要文物的教長書寫的《般若理趣經》相比較,有近似的感覺。

2. 石山寺舊藏本

現在能明確的是《香要抄》(本末二卷)和《藥種抄》本卷(缺末卷)。另外,根據1957年出版的《弘文莊善本目録》記載,石山寺舊藏中還應有《寶要抄》,但現所在不明。石山寺本《香要抄》本末二卷卷末、《藥種抄》本卷末皆無關於書寫年代的識語,但《香要抄》慶應三年(1867)修補後記有“成蓮房亮闍梨真筆”字樣。同樣《藥種抄》慶應三年修補後記也有“助阿闍梨真筆”字樣,故一般認爲此二抄爲兼意親筆所寫,但却難以斷定。川瀨一馬指出: 根據兩書筆迹檢視,至少是由三人之筆而成的寫本。不能説一定是兼意真迹,但爲平安末期書手筆迹應無疑問。

另外,石山寺本《香要抄》卷初“香要抄本成蓮房”下方蓋有“石山寺法輪院”朱印,而印之左方有“觀祐本”字樣。森鹿三經過考證,指出觀祐在石山寺的寫經活動可從仁安二年(1167)追溯至久安元年(1145)。而前所述及本爲石山寺之物,後爲醍醐寺舊藏本中的《寶要抄》卷末有“久安二年”、“教長”等有關書寫時間和書寫者的識語,所以森鹿三認爲石山寺藏本《香要抄》《藥種抄》與《寶要抄》是一套根據兼意的草稿由教長書寫後又轉寫之本。此應比保元元年本早十年,故應是現存最古寫本。《香要抄》《藥種抄》現由天理大學圖書館收藏,1977年八木書店將其“二抄”一起作爲《天理圖書館善本叢書和書之部》第三十一卷影印刊行。此“二抄”亦皆被認定爲日本重要文物。

除以上醍醐寺本、石山本外,高山寺方便智院舊藏有《藥種抄》上卷,高野山喜光院舊藏有《香要抄》和《穀類抄》。而《穀類抄》是定慧轉寫自明珠房寬成自筆本。而寬成本寫於保元三年(1158)。故而,兼意在世時至少就應有三部轉寫本存在。

二、 從“四抄”兩大系寫本考察平安時代漢字特色

(一) 以“倭俗字”爲中心

作爲日本人撰著的早期本草書,“四抄”的最大價值當然應該在其所廣徵博引的中日古代文獻資料上,尤其是本草書與類書,其中有很多是早已散佚的珍貴文獻,此已爲中日醫史文獻研究者所矚目。因與密教修儀有關,“四抄”自也多引佛教文獻,特别是《寶要抄》與《香要抄》,筆者也曾就此内容從古籍整理的角度進行過考察。然而,本文的目的却是考察“四抄”兩大系寫本的漢字,并特别以“倭俗字”爲中心,因爲這最能體現漢字在日本發展的特色。

筆者之所以選擇以兼意“四抄”兩大系寫本作爲考察平安時代漢字特色的材料,主要鑒於以下兩點:

其一,書寫時間明確。經過專家考證,兩大系寫本可以確認寫於平安末期。從漢字資料研究的角度看,書寫時代明確,對漢字字形考察頗爲重要。而作爲平安末期的古寫本,至今已有近千年的歷史,其中保存了大量平安時代的字形,故作爲資料極爲珍貴。

其二,出於書法家之筆。經過學者考證,兩大系寫本被認爲曾出於當時書法家之筆。儘管并非出自一人之手,但至少可以認爲是在兼意草稿本的基礎上,可能有轉寫,但曾經清原賴業、藤原教長這樣當時的書法名家之手。因此,其中漢字書寫具有相當的代表性,能較爲真實地反映出平安時代日本漢字的使用狀貌,作爲漢字研究資料,很有價值。

“四抄”兩大系寫本作爲漢字研究資料,内容確實非常豐富,本文選擇從“倭俗字”的角度進行考察。

“倭俗字”的概念是江户時代日本學者提出來的。新井白石在其《同文通考》卷四以輯録流行於日本的“倭俗字”爲主旨,從中日書同文的視角,考辨其源流。新井白石稱其爲“本朝俗書”或“本朝俗字”,即指不見於中國字書,而在日本通行的那部分俗字。新井還按照與漢語正字之間的關係,將“倭俗字”分爲國字、借用、誤用、譌字、省文五大類。這是江户學者對日本俗字所作的較爲全面的研究。儘管分類不一定都準確,且存在一定的歷史局限性,但“倭俗字”的提出,説明其已注意到漢字在日本傳播和發展後所産生的結果。

稍後的太宰春台編有《倭楷正訛》一書,主要針對當時“書工”不得楷書真法而成之訛。他還指出“又俗書工有好作奇字異體者,雖非訛舛,然爲大雅之累,則猶訛之屬也。童子輩不可不戒也”;故其撰著此書,主要是“冀童子輩作楷字者,免於倭俗之謬訛”,以“正倭俗之訛”。這種奉“楷書”爲書寫標準字體的漢字規範意識,爲江户時代學者所共有。江户時代初期大儒貝原益軒在其所著《和俗童子訓》卷四就已經明確指出:“倭俗是因爲不學楷書之故,不知文字,筆畫之誤甚多。故若不學楷書,草書之訛誤亦會增多。我國近代前輩得書法大家之名者甚夥,然因不學楷書之故,其字迹多有真草皆誤之處。”强調學書法也應先學楷書。這些都是從漢字書寫、書法練習的角度提出的,基本以“楷書”爲標準,根據中國傳統字書,特别是明代的《字彙》《正字通》等來作爲“字書論訛舛”之正。所以,所謂“倭俗”實際被認爲是“訛字”。近藤西涯在其《正楷録·凡例》中則明確提出“倭俗訛字”的概念:

以上幾位江户大儒對“倭俗字”的認識,主要基於“正字學”的觀點,認爲“倭俗”現象實爲訛誤,需要糾正。但是,我們若從漢字傳播和發展的角度來看,各類“倭俗”現象的出現,不同“倭俗字”的産生,都有其特定的歷史文化背景,是漢字在日本傳播和發展的結果。另外,江户大儒對“倭俗字”的研究或以楷書爲基準,或與字書相比較,多并未真正從古代寫本資料入手,考察“倭俗字”産生及發展動因。筆者認爲,江户前賢“倭俗字”概念的提出非常有意義,作爲後輩學人則要在此基礎上通過具體的古寫本材料,更深入地進行考察。筆者最近在研究兼意“四抄”的過程中發現兩大系寫本的用字非常有特色,其中就頻見“倭俗字”蹤影。以下即以“個案”的形式對其進行考察。至於“倭俗字”的其他問題,筆者也會另寫文章加以專論,在此不再展開。

如此明顯的特色,却似未有學者關注,《新撰字鏡》雖未收此俗,但在一些字頭的釋語却出現了此字形。如:

因爲《香要抄》和《藥種抄》有兩系寫本,可以對照,所以我們還注意到以下這樣的例子:

實際上,除了“四抄”,我們也在其他日本資料中見到“熟”字的“倭俗”蹤迹,以下字例出自《日本名迹大字典》。

以上,最後《墨流本朗咏集》之書寫者不詳,但被認爲是出自鎌倉時代書家之筆,其他皆被認爲是平安時代著名書法家藤原行成之筆迹。這些字例儘管屬草書寫法,但還是看得出與“四抄”寫本中“熟”字“倭俗”結構一致。

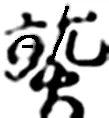

“熟”字下或作“火”,或作“灬”,皆可理解。“熟”的本字其實“孰”,也已見段玉裁《説文解字注》。而“倭俗”的特徵其實就是上半部“孰”譌變似“就”或稱爲“就”。

以上石山寺本《香要抄》本卷中的三例倭俗“爲”字,在保元元年本中皆作“爲”的一般俗寫。但是,也有在石山寺本作一般俗字,而保元元年本却作“倭俗”者。如:

然而日本古代書法家和寫經生則明顯是將“爲”下的“灬”當成“火字變體”來理解的,從而才會有以上倭俗寫法。這并不奇怪。因爲日本人學習和使用漢字并非從頭開始,他們對字形的理解和掌握也不是從篆文開始講究理據的,而是更注重於實用。

當然,從以上“爲”的圖像文字來看,有“爲”,也有“爲”。《玉篇·爪部》:“爲,俗作為。”俗字“爲”字收在“火部”,没有問題。但明顯的是在“四抄”寫本中,寫經生并無此意識,只是簡單將下部視爲“火”之變體。

例考四: 從“弓”之字訛變從“方”

如果説,以上這個“方”下半部有點像圓口,那麽其他都是很規矩的手寫字體。如:

因爲“引”字如此訛變,因此連蚯蚓之“蚓”也受影響,如:

張駿(307—346),字公庭,前涼明王張寔之子,前涼成王張茂之侄,五胡十六國時期前涼君主,在位二十二年。

筆者也曾探究過從“弓”到“方”的“倭俗”演變過程:

第二步: 日本寫經生進一步譌變而成“方”。

三、 結 論

以上,筆者以“四抄”兩大系寫本中的四組“倭俗字”爲例,考察了平安時代漢字在日本發展變化的一些特徵。需要强調的是,“四抄”兩大系寫本中的漢字書寫非常有特色,俗字頻見,有大量漢傳俗字,也有一些如本文考察的“倭俗字”。“倭俗字”當然不只是以上四組,我們只是以“個案”舉例的形式展開的。通過以上四組“倭俗字”,我們可以總結得出如下結論:

(二) 應該説,“倭俗字”有很大一部分是因譌誤而成的。譌誤的原因很多。如爲書寫簡便,如受書法影響等。如我們所舉的第二組字“熟”上半譌似“就”。這裏我們還需要强調的是,有不少是日僧對漢字的認知與中國人不同而造成的結果。日本人是途中被動地接受漢字的,而且特别强調楷書的正統性。因此在漢字的使用過程中,不會像中國人那樣特别强調造字理據。特别在手寫文字的時代,爲了簡易,强調實用而往往忽視字形的有理性。因此漢字在日本傳播的過程中,産生出一部分多見於日本文獻“倭俗字”。如我們所舉的第三組“爲”不從“爪”而從“火”,第四組從“弓”之字改成從“方”。實際上,以上考察的四組“倭俗字”皆有這種現象。