不同茶树新品系的武夷岩茶适制性鉴定

冯花 王飞权 陈荣冰 张见明 张渤 洪雅萍 蒋松

摘要:以黄旦(CK)、0331-I(A1)、0331-F(A2)、0314-C(A3)、0325-A(A4)、0318E(A5)驻芽小开面3、4叶为原料,分别将其制成武夷岩茶,通过感官审评、生化与香气成分对比分析,探讨5个茶树新品系的武夷岩茶适制性。结果表明,武夷岩茶感官品质综合得分表现为A2(93.70分)>CK(92.25分)>A4(92.15分)>A3(91.30分)>A1(91.25分)>A5(88.30分),且各样品间综合得分差异显著。5个新品系所制武夷岩茶的生化成分含量与组成差异显著,其中A2生化品质最优,A1、A3、A4次之,A5较差。不同茶树新品系和黄旦的武夷岩茶样本中共检测出115个香气成分,其中CK、A1、A2、A3、A4、A5中分别检出91、102、97、98、101、98个香气成分,并以酯类、醇类和碳氢类化合物为主;基于所有样本的香气成分数据建立的PLS-DA模型,可有效区分CK、A1、A2、A3、A4、A5的武夷岩茶样本,并筛选出差异香气成分26个。综上,A1、A2、A3、A4均适制武夷岩茶,以A2综合品质最优,其汤色橙黄明亮、香气花果香馥郁、滋味醇厚回甘显。

关键词:茶树新品系;武夷岩茶;生化成分;香气成分;感官品质;适制性

中图分类号: TS272.2 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2021)23-0173-12

收稿日期:2021-08-05

基金项目:福建省科技厅引导性项目(编号:2019N0023);南平市自然科学基金联合资助项目(编号:2019J01);中央引导地方科技发展专项(编号:2021L3058、2019L3012、2020L3031);福建省科技厅科技创新平台项目(编号:2018N2004);福建省科技重点项目(编号:2017WJ002);南平市科技计划项目(编号:N2017Y01)。

作者简介:冯 花(1985—),女,甘肃舟曲人,硕士,讲师,从事茶叶加工与种质资源创新利用研究。E-mail:1468298447@qq.com。

通信作者:王飞权,博士,副教授,主要从事茶树种质资源与茶叶生物化学研究。E-mail:hanxi2000827@163.com。

武夷巖茶品质卓越、风格独特,是我国十大名茶之一,也是闽北乌龙茶的典型代表[1]。武夷岩茶优异品质的形成与茶树品种、加工工艺、生态环境等多个因素密切相关[2],其中优良的茶树品种是形成武夷岩茶品质的关键因素,是内因[3]。在武夷山,人们十分重视茶树新品种(系)的引进,据统计,自20世纪初,武夷山陆续引进的茶树品种(系)达数10份[4],其中福建水仙、黄观音、瑞香等茶树良种制武夷岩茶品质优异,广受茶叶生产者和消费者的青睐,从而丰富了武夷岩茶的加工用种和产品类型。与此同时,也有部分茶树新品种(系)因不适合加工优质武夷岩茶或无法满足消费市场的品质要求而被淘汰,造成茶农、茶企不必要的经济损失。可见,鉴定评价茶树新品种(系)的适制性,既是新品种选育的重要内容,也是品种应用推广的必要前提[5]。目前,关于地方茶树种质资源及新品种(系)武夷岩茶适制性的鉴定多有报道,李良清等的研究结果表明,紫娟品种适合制作优质武夷岩茶[6];刘彬彬研究认为,新品系606所制武夷岩茶花香幽长持久、滋味鲜醇甘滑且水香显[7];曹士先等研究认为,新品系金凤凰所制武夷岩茶品质优良[8];李良清等从14份单株中筛选出4份适制优质武夷岩茶的单株,这些研究成果对丰富武夷岩茶生产用种、促进武夷岩茶产业可持续发展具有重要的意义[9]。

多年来,福建省茶叶科学研究所采用杂交等方式从黄旦、金萱、丹桂等乌龙茶良种的后代中选育出瑞茗、0331-I、0331-F、0314-C、0325-A、0318E等[10-14]多份茶树新品系。经鉴定,数份茶树新品系制闽南乌龙茶品质优异,具有选育成茶树良种的潜力。然而,关于这些茶树新品系的武夷岩茶适制性鉴定,目前尚未见报道。为此,在同一生境和田管条件下,本研究选取保存在武夷学院茶树种质资源圃中的茶树新品系0331-I、0331-F、0314-C、0325-A、0318E为研究对象,以黄旦为对照,将其鲜叶原料按照统一的采制工艺制成武夷岩茶,通过感官品质、生化与香气成分的比较分析,探讨茶树新品系武夷岩茶的适制性,以期为茶树新品种的选育及应用推广提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

在同一生境及田间管理条件下,选取保存在武夷学院茶树种质资源圃中的黄旦、0331-I、0331-F、0314-C、0325-A、0318E为研究对象,于2019年5月2日,取其驻芽小开面3、4叶为鲜叶原料。

1.2 试验方法

1.2.1 武夷岩茶及其样本的制作

以国家级茶树良种黄旦为对照(CK),以0331-I(A1)、0331-F(A2)、0314-C(A3)、0325-A(A4)、0318E(A5)为参试品系,采用统一加工工艺制成武夷岩茶,具体工艺流程:鲜叶采摘→日光萎凋(二晒二晾)→做青(手工)→杀青(手工)→揉捻(手工)→干燥(烘干机)→拣剔。

加工后的成茶分为3份:1份用万能粉碎机粉碎后过筛,装入自封袋中密封保存于-20 ℃冰箱内,用于滋味品质成分测定;1份用液氮研磨、过筛,密封保存于-80 ℃冰箱内,用于香气品质成分分析;1份密封、干燥保存,用于茶叶的感官审评。

1.2.2 生化成分分析

水浸出物总量测定参照GB/T 8305—2013中的全量法[15];茶多酚含量测定参照GB/T 8313—2018中的福林酚比色法[16];游离氨基酸总量测定参照GB/T 8314—2013中的茚三酮比色法[17];氨基酸组分采用Accq-tag试剂包进行柱前衍生后,于高效液相色谱仪(HPLC)中进行测定[18];咖啡碱含量测定参照GB/T 8312—2013中的紫外分光光度计法[19];茶黄素、茶红素、茶褐素含量测定使用系统比色法[20]。

1.2.3 香气成分分析

采用顶空固相微萃取法进行香气成分的提取,于气相色谱质譜联用仪(GC-MS)中进行香气成分分析,具体参数设置参照王飞权的方法[21]。香气成分的定性:搜索NIST14.L数据库,使用保留时间、匹配度(≥80),并查阅相关文献[22-26]及www.chemicalbook.com等网站进行香气成分的定性;香气成分的定量:以总离子流图中的峰面积进行相对定量,通过面积大小比较不同样本中同一香气物质的含量情况。

1.2.4 感官审评

由3位具有一级评茶员的茶学专业教师组成感官审评小组,参照 GB/T 23776—2018《茶叶感官审评方法》中乌龙茶审评方法,采用五因子密码审评法进行感官品质审评,5个因子及其权重分别为外形20%、汤色5%、香气30%、滋味35%、叶底10%,各因子按照百分制给分,用加权评分法计算综合得分[27]。

1.2.5 数据处理

采用Office Excel 2010软件对试验数据进行整理、统计与制图,采用IBM SPSS 20.0软件进行单因素方差分析,采用SIMCA-P14.1软件进行主成分分析(PCA)、聚类分析(HCA)、偏最小二乘判别分析(PLS-DA),并基于变量投影重要性值(VIP)>1.0、P<0.05筛选差异香气成分。

1.3 主要试验仪器与设备

试验主要仪器有UV-1800PC-DS2紫外可见分光光度计、7890A气相色谱仪、5975C质谱仪、2695 高效液相色谱仪、AccQ-Tag氨基酸分析柱、Uni-Cen MR冷冻离心机、萃取头(50/30 μm DVB/CAR on PDMS)等,主要设备有DL-6CHZ-6茶叶烘焙机、6CR-30揉捻机、6CG-65D龙井杀青锅等。

2 结果与分析

2.1 不同茶树新品系武夷岩茶的感官品质分析

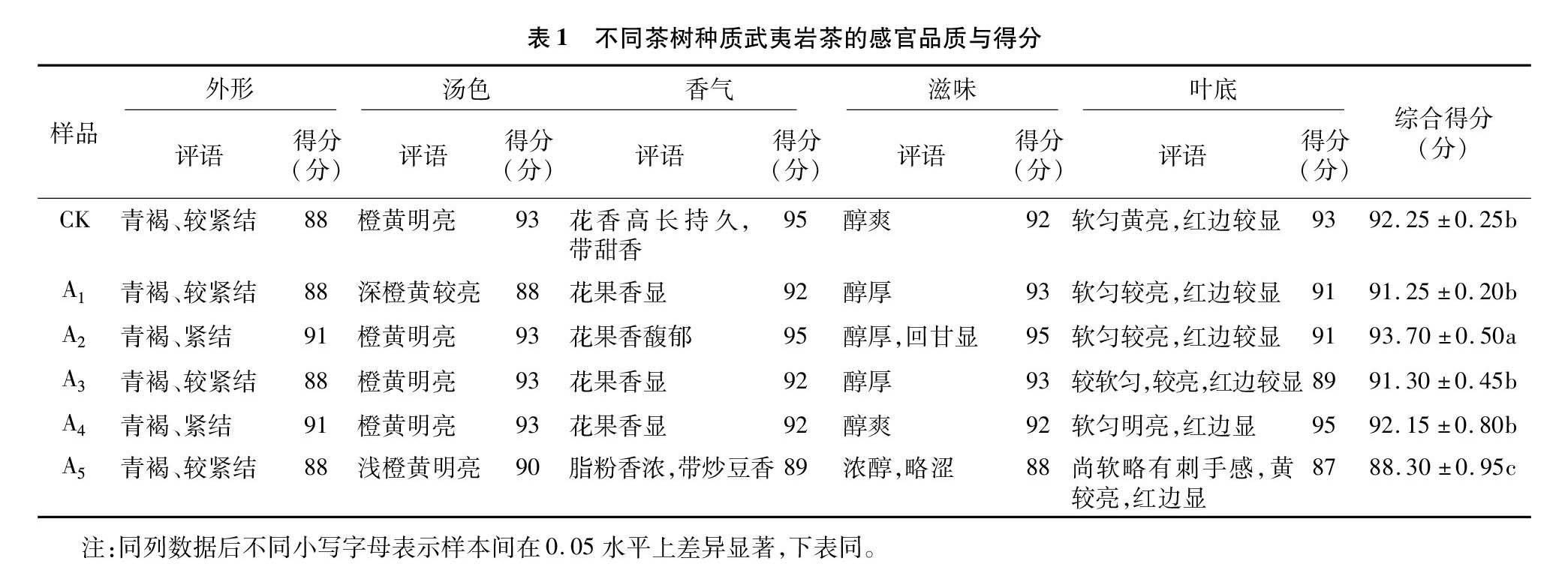

由表1可知,不同茶树新品系与黄旦所制武夷岩茶感官品质综合得分差异显著,其综合得分表现为A2(93.70分)>CK(92.25分)>A4(92.15分)>A3(91.30分)>A1(91.25分)>A5(88.30分),其中CK、A1、A3、A4间差异不显著。6份样本各因子的品质特征与得分不尽相同:A2、A4的外形表现优异,具有青褐、紧结的品质特征;除A1外,其他样本的汤色均表现优异,具有橙黄或浅橙黄明亮的品质特征;除A5外,其他样本的香气均表现优异,以CK、A2最优,表现为花香高长持久、带甜香或花果香馥郁的品质特征,A1、A3、A4次之,表现为花果香显的品质特征;除A5外,其他样本的滋味均表现优异,以A2最优,表现为醇厚、回甘显的品质特征,A1和A3、CK和A4次之,表现为醇厚、醇爽的品质特征;叶底上,A4最优,表现为软匀明亮、红边显的品质特征,CK、A1、A2次之,A3、A5较差。结果表明,A1、A2、A3、A4均适制武夷岩茶,其中以A2所制武夷岩茶综合品质最优。

2.2 不同茶树新品系武夷岩茶的生化成分分析

2.2.1 水浸出物总量

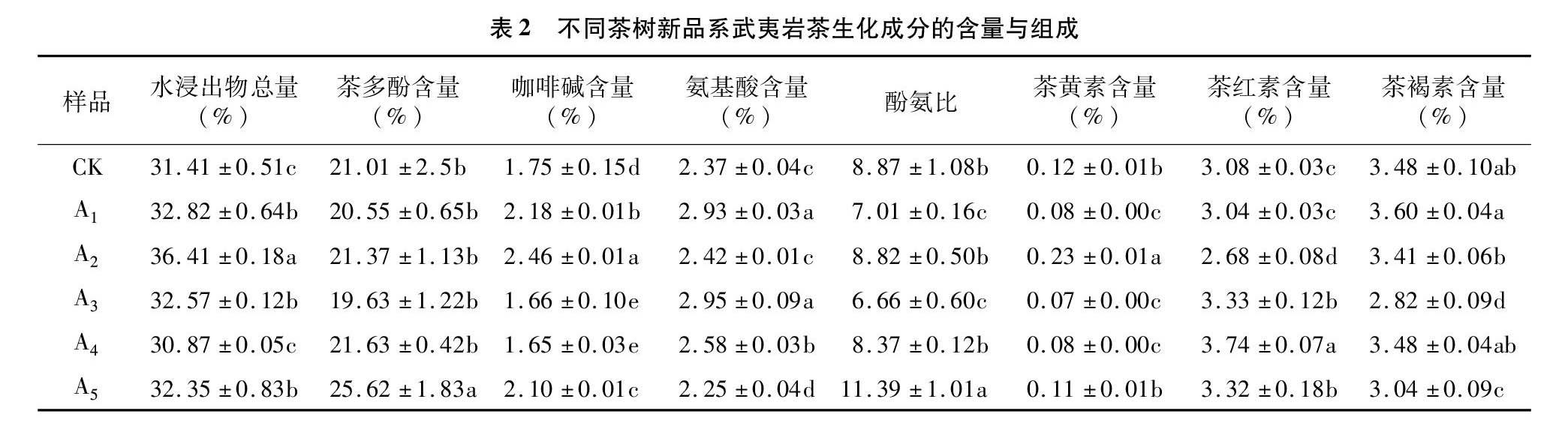

水浸出物是茶叶水溶性化合物的总称,其含量高低直接影响茶汤滋味的厚薄或浓淡度,是茶叶品质评价的重要指标之一[28]。由表2可知,6份样本在水浸出物总量由高到低依次为A2、A1、A3、A5、CK、A4,其中A1、A3、A5之间及CK与A4间差异不显著。

2.2.2 茶多酚及其氧化产物含量

茶多酚别称茶鞣质、茶单宁,是一类存在于茶叶中的多元酚的混合物[25],一般呈苦、涩味,若含量在合适范围(20%~24%)时,茶汤的浓度、醇度、鲜爽度最佳,若超出该范围浓度增加、鲜醇度降低,并逐渐产生苦涩味[29]。由表2可知,6份样本在茶多酚含量由高到低依次为A5、A4、A2、CK、A1、A3,其中A5的含量大于24%,并显著高于其他样本。茶黄素、茶红素、茶褐素简称“三素”,是茶叶加工中多酚类的氧化聚合产物,其对发酵型茶叶的汤色、滋味等品质影响显著,其中茶黄素是茶汤滋味强度、鲜度的重要成分,也是汤色“亮”的主要成分,茶红素是汤色红浓度的主体物质,同时影响滋味强度和收敛性,茶褐素是茶汤发暗和无收敛性的重要因素[25,30]。由表2可知,6份样本“三素”含量由高到低的排序:茶黄素依次为A2、CK、A5、A1、A4、A3,其中CK与A5间及A1、A3、A4间差异不显著;茶红素依次为A4、A3、A5、CK、A1、A2,其中A3与A5、CK与A1间差异不显著;茶褐素依次为A1、CK、A4、A2、A5、A3,其中CK、A2、A4间差异不显著。

2.2.3 咖啡碱含量

咖啡碱是茶叶中生物碱的主体,是茶叶重要的滋味物质,可与茶黄素缔合形成具有鲜爽味的滋味物质,与茶叶品质呈正相关,因此常作为影响茶叶品质的重要因素之一[25,31]。由表2可知,6份样本在咖啡碱含量由高到低依次为A2、A1、A5、CK、A3、A4,其中A3与A4差异不显著。

2.2.4 酚氨比

酚氨比是茶多酚与氨基酸含量的比值,能较好地反映茶汤的滋味品质[31-32]。由表2可知,6份样本在酚氨比上由高到低依次为A5、CK、A2、A4、A1、A3,其中CK、A2、A4间及A1与A3间差异不显著。

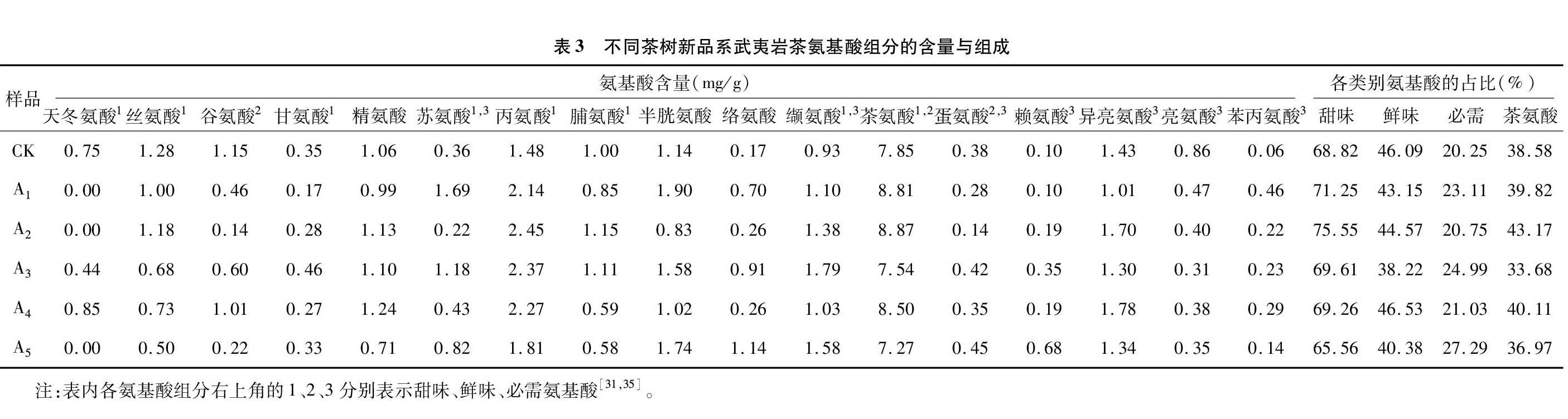

2.2.5 游离氨基酸总量及其组分含量

游离氨基酸是构成茶汤滋味品质的重要物质基础,是茶汤的鲜味物质,并能抑制茶汤的苦涩味而提高茶汤的滋味品质[25,33-34]。由表2可知,6份样本间游离氨基酸总量由高到低依次为A3、A1、A4、A2、CK、A5,其中A1与A3、CK与A2间差异不显著。茶氨酸是茶叶的主要游离氨基酸,其水溶液呈鲜、甜滋味,可有效缓解茶汤苦味、涩味[25];茶叶中的氨基酸组分根据其呈味特点与营养价值,又分为甜味、鲜味、必需氨基酸,因此,分析氨基酸的组成对评价茶叶滋味品质与营养价值具有重要意义[31,35]。由表3可知,从CK、A3、A4中均检出17个氨基酸组分,A1、A2、A5中均检出16个氨基酸组分,其中茶氨酸、丙氨酸、异亮氨酸、精氨酸和半胱氨酸的含量均较高,且鲜味和甜味氨基酸的占比均高于必需氨基酸;在6份样本中,茶氨酸的含量与占比由高到低依次分别为A2、A1、A4、CK、A3、A5和A2、A4、A1、CK、A5、A3,甜味氨基酸的占比由高到低依次为A2、A1、A3、A4、CK、A5,鲜味氨基酸的占比由高到低依次为A4、CK、A2、A1、A5、A3,必需氨基酸的占比由高到低依次为A5、A3、A1、A4、A2、CK。结果表明,不同茶树新品系所制武夷岩茶氨基酸的组成存在明显差异,其中A2、A4在茶氨酸及鲜味、甜味氨基酸的占比上总体表现突出,A1、A3、A5在营养价值方面表现突出。

综上分析可知,不同茶树新品系所制武夷岩茶生化成分的含量与组成差异明显。其中,A2的生化品质最优,A1、A3、A4較优,A5一般,这与其感官审评的结果比较吻合,如A2具有含量丰富的水浸出物、茶氨酸、甜味氨基酸、茶黄素、咖啡碱和较高比例的鲜味氨基酸,且茶多酚含量与酚氨比值适中,表现为醇厚、回甘显的滋味品质,而A5中茶多酚含量与酚氨比值偏高,而氨基酸总量、茶氨酸含量及鲜甜味氨基酸比例偏低,表现为浓醇、略涩的滋味品质。

2.3 不同茶树新品系武夷岩茶的香气成分分析

2.3.1 香气成分的含量与组成

利用固相微萃取-气相色谱-质谱联用技术(SPME-GC-MS)对武夷岩茶香气成分进行分析,其相对含量与组成见表4。结果表明,在6份样本中鉴定出115个香气成分,包括19个醇类、15个醛类、11个酮类、8个酸类、33个酯类、5个内酯类、13个碳氢类、7个吡咯类、2个酚类、2个杂氧类组分。其中,从CK、A1、A2、A3、A4、A5中分别鉴定出91、102、97、98、101、98个香气成分,其含量占挥发物总量的比例分别为78.11%、68.41%、71.63%、69.92%、67.78%、77.92%。6份样本中共有的香气成分有68个,其含量分别占CK、A1、A2、A3、A4、A5香气物质总量的92.36%、92.41%、88.16%、91.82%、88.69%、91.87%。结果表明,茶树新品系所制武夷岩茶的香气成分丰富多样,不同新品系间及茶树新品系与CK间在香气成分的数量和相对含量上差异明显。

由图1可知,6份样本中均以酯类、醇类、碳氢类化合物为主,其中在CK、A1、A2、A3、A4、A5中分别鉴定出23、31、29、29、30、22个酯类物质,分别占香气物质总量的9.16%、17.32%、16.55%、17.62%、21.43%、9.53%;在CK、A1、A2、A3、A4、A5中分别鉴定出18、18、18、17、17、18个醇类物质,分别占香气物质总量的24.61%、36.15%、40.76%、34.22%、34.48%、45.24%;在CK、A1、A2、A3、A4和A5中分别鉴定出10、12、11、11、11、10个碳氢类物质,分别占香气物质总量的39.02%、22.82%、22.03%、18.62%、16.20%、16.02%。结果表明,酯类、醇类和碳氢类化合物是6份武夷岩茶样本香气的主要类型,但其在各样本中的占比明显不同,其中CK的碳氢类、A2与A5的醇类、A4的酯类物质占香气物质总量的比例均较高,而CK的酯类和醇类、A5的酯类与碳氢类物质占比均较低。

2.3.2 主要香气成分

由表4可知,CK中主要香气成分相对含量由高到低依次为α-法尼烯、反式-橙花叔醇、吲哚、叶绿醇、茉莉内酯、(Z)-14-甲基-8-十六碳烯-1-醛、芳樟醇、丁酸芳樟酯、己酸-顺-3-己烯酯和反式-β-紫罗酮,占香气物质总量的75.57%,其中,α-法尼烯的占比达35.43%;A1中依次为反式-橙花叔醇、α-法尼烯、苯乙醇、丁酸芳樟酯、吲哚、己酸-顺-3-己烯酯、二氢海葵内酯、十三烷、反式-β-紫罗酮和2,6-二甲基-3,7-辛二烯-2,6-二醇,占香气物质总量的63.32%,其中反式-橙花叔醇和α-法尼烯的占比分别为19.01%、17.87%;A2中依次为反式-橙花叔醇、α-法尼烯、苯乙醇、丁酸芳樟酯、香叶醇、吲哚、十三烷、反式-β-紫罗酮、二氢海葵内酯、茉莉酸甲酯和己酸-顺-3-己烯酯,占香气物质总量的65.47%,其中反式-橙花叔醇、α-法尼烯的占比分别为20.33%、16.36%;A3中依次为反式-橙花叔醇、α-法尼烯、吲哚、苯乙醇、丁酸芳樟酯、十三烷、己酸-顺-3-己烯酯、反式-β-紫罗酮和二氢海葵内酯,占香气物质总量的65.64%,其中反式-橙花叔醇和α-法尼烯的占比分别为22.27%、13.94%;A4中依次为反式-橙花叔醇、α-法尼烯、吲哚、苯乙醇、丁酸芳樟酯、十三烷、己酸-顺-3-己烯酯、反式-β-紫罗酮、二氢海葵内酯、苯甲酸-顺-3己烯酯、2-甲基丁酸-2-苯乙酯和十二烷,占香气物质总量的63.14%,其中反式-橙花叔醇和α-法尼烯的占比分别为20.15%、9.12%;A5中依次为反式-橙花叔醇、α-法尼烯、吲哚、茉莉内酯、叶绿醇、丁酸芳樟酯、(Z)-14-甲基-8-十六碳烯-1-醛、己酸-顺-3-己烯酯、二氢海葵内酯、反式-β-紫罗酮、香叶醇和十三烷,占香气物质总量的74.55%,其中反式-橙花叔醇的占比达34.55%。可见,6份样本中主要香气成分的含量占香气总量的比例均在60%以上,且多为茶叶重要的呈香物质[36-39],构成了武夷岩茶赋香的物质基础,因此在不同样本中,其物质含量、种类与构成上的差异是形成武夷岩茶不同香气类型的内因。

2.3.3 香气成分的判别分析与差异物的筛选

由图2-A可知,基于所有武夷岩茶样本香气成分的峰面积构建PCA模型(拟合参数:R2X=0.854,Q2=0.664),提取得到5个主成分,其累计贡献率为85.40%,代表香气成分绝大部分信息。同时,基于PCA所得的5个主成分进行HCA分析;由图2-B可知,6份样本被划分为3个类群,其中CK和A5分属第Ⅰ、第Ⅱ类群,A1、A2、A3和A4被聚到第Ⅲ类群,说明各类群间香气特征差异明显,而同一类群内各品种香气特征比较相似,这与感官审评的结果基本一致,即第Ⅰ类群花香高长持久带甜香,第Ⅱ类群脂粉香浓带炒豆香,第Ⅲ类群花果香馥郁或明显,表明种性差异是影响武夷岩茶香气特征的重要因素。

由图2-C可知,基于115个香气成分建立的PLS-DA模型,能够将18个武夷岩茶样本按照品种进行区分,R2X=0.959、R2Y=0.982、Q2=0.943,说明该模型对6份武夷岩茶样本具有良好的稳定性和较好的预测能力。同时,利用置换检验对该模型的建模效果进行考察,结果如图2-D所示,经过200次交叉验证后,R2=0.353,Q2=-0.654,Q2负值表明该模型可靠,没有过拟合的现象。基于该模型,进一步筛选出26个差异香气成分(表5)作为区分6份样本的标志差异化合物,其中多个差异组分是各样本中的主要香气成分和呈香物质[36-39],如α-法尼烯、吲哚、β-罗勒烯、己酸-顺-3-己烯酯、芳樟醇在CK中的含量分别是其他样本的2.86~7.26、1.05~4.65、1.47~∞、1.02~1.78、3.35~6.39倍,丁酸芳樟酯、脱氢芳樟醇在A1中的含量分别是其他样本的1.27~1.60、1.02~4.20倍,苯乙醇、香叶醇、 茉莉酸甲酯在A2中的含量分别是其他样本的1.43~9.38、1.83~∞、11.85~∞倍,苯乙醛在A3中的含量是其他样本的2.13~∞倍,苯甲酸-顺-3己烯酯、2-甲基丁酸-2-苯乙酯在A4中的含量分别是其他样本的1.87~∞、1.30~∞倍,反式-橙花叔醇、茉莉内酯、反式-氧化芳樟醇在A5中的含量分别是其他样本的2.06~2.59、1.11~10.23、1.06~2.32倍。据此推测,这些香气成分在不同武夷岩茶样本中含量分布的差异对相应武夷岩茶香气品质的形成具有重要影响。

3 结论与讨论

优良的茶树品种是决定武夷岩茶品质形成的关键因素[3],品种不同茶树鲜叶中与品质相关代谢物的积累和组成不同,从而形成武夷岩茶不同的品质特征[40-41]。本研究结果表明,5个茶树新品系所制武夷岩茶感官品质综合得分差异显著,其中A2最高(93.70分),且显著高于CK(92.25分),A4(92.15分)、A3(91.30分)、A1(91.25分)次之,A5(88.30分)最低;同时,在各因子的品质表现上,以A2综合品质最优,A4、A3、A1较优,A5一般。结果表明,在田间管理及采制工艺一致的情况下,不同茶树新品系的武夷岩茶适制性存在明显差异。有研究表明,新品系A1(0331-I)、A3(0314-C)、A4(0325-A)、A5(0318E)制闽南乌龙茶分别表现出清香、香清细幽、清幽、花香浓郁的香气品质和较醇爽、醇爽厚滑、醇爽、较醇爽的滋味品质,且均优于黄旦(CK)[11-13],这与本研究结果存在较大差异:一是由于武夷岩茶加工过程中发酵程度重于闽南乌龙茶,促进了茶叶内含成分发生较充分的转化[42],使得新品系所制武夷岩茶在香气与滋味品质上产生较大变化,表现出花果香显及滋味醇厚、醇爽的品质特点;二是与CK相比,除A2外,其他新品系所制武夷岩茶在香气品质上不及CK,但仍具有花果香显或脂粉香浓的高香潜力,因此今后可通过工艺参数的优化来进一步提升其香气品质,特别是A5可通过控制杀青温度去除炒豆香的不足,发挥其脂粉香浓的优势。

茶叶的汤色与滋味品质是茶汤中茶多酚及其氧化产物、咖啡碱、氨基酸及其组分等水溶性呈色、呈味物质对人体感官综合作用的结果[7,43],这些水溶性化合物的含量与组成不同,则会表现出不同汤色、滋味等品质特征。本研究结果表明,不同茶树新品系所制武夷岩茶在生化成分的含量与组成上存在明显差异,且含量大小及组成比例的高低排序在不同品系间表现不同。综合比较可知,A2的生化品质最优,A1、A3、A4较优,A5一般。其中,A2具有丰富的水浸出物、茶氨酸、甜味氨基酸、茶黄素、咖啡碱和较高比例的鲜味氨基酸,且茶多酚含量与酚氨比值适中,从而形成汤色橙黄明亮、滋味醇厚回甘显的优异品质,A5则因茶多酚含量与酚氨比值偏高、氨基酸总量及茶氨酸含量、鲜甜味氨基酸的比例偏低,形成滋味浓醇、略涩的品质特点,表明了生化成分分析结果与其感官品质的一致性。同时,对不同茶树新品系武夷岩茶的氨基酸含量与组成分析结果表明,不同茶树新品系武夷岩茶氨基酸含量与组成存在明显差异,其中茶氨酸、丙氨酸、异亮氨酸、精氨酸和半胱氨酸的含量均较高,且鲜味、甜味氨基酸占氨基酸总量的比例均高于必需氨基酸,这与刘建福等的研究结果[31]不尽相同,可能是由于后者仅分析了武夷岩茶中除茶氨酸以外17个氨基酸组分的含量与组成,从而降低了鲜味和甜味氨基酸的占比,提高了必需氨基酸的比例。

香气成分分析结果表明,不同新品系和黄旦所制武夷岩茶香气成分丰富多样,共检测鉴定出115个香气成分,涵盖了十大类香气类物质,其中CK、A1、A2、A3、A4、A5武夷岩茶样品中分别鉴定出91、102、97、98、101、98个香气成分,共有香气成分68个,主要以酯类、醇类和碳氢类化合物为主;6份样本的主要香气成分有反式-橙花叔醇、α-法尼烯、吲哚、茉莉内酯、芳樟醇、丁酸芳樟酯、己酸-顺-3-己烯酯、反式-β-紫罗酮、苯乙醇、二氢海葵内酯、香叶醇、茉莉酸甲酯、苯甲酸-顺-3己烯酯、2-甲基丁酸-2-苯乙酯等19种,构成了武夷岩茶各样本赋香的物质基础,该结果与王鹏杰等的研究结果[44-47]基本一致,表明茶树新品系具有形成茶叶高香品质的物质基础,而不同新品系在主要香气类型和主要呈香物质含量与组成上的差异,为不同香气类型的形成奠定了基础。其中,A2中具有含量较丰富的反式-橙花叔醇、α-法尼烯及最丰富的苯乙醇、香叶醇、茉莉酸甲酯、二氢海葵内酯等花果香物质,从而形成花果香馥郁的优异品质;A1、A3、A4中花果香型物质含量较丰富,則表现出花果香显的品质特征;A5中虽具有含量最丰富的反式-橙花叔醇、茉莉内酯及较丰富的α-法尼烯等香气成分,但同时还含有一定量的2,5-二甲基吡嗪、2-乙基吡嗪、2-乙基-5-甲基吡嗪等烘炒香物质[25],因此表现出脂粉香浓、带炒豆香的品质特点。基于所有香气成分峰面积数据构建的PCA模型及HCA分类,能够将6份武夷岩茶样本按照香气类型进行区分与分类,并与感官审评的结果一致,表明品系间的种性差异是影响武夷岩茶香气特征的重要因素;同时,建立的PLS-DA模型能够将武夷岩茶样本按照品种进行有效区分,同时筛选出26个差异香气成分(VIP值>1.0、P<0.05),其中多个差异组分是茶叶中的主要香气成分和重要呈香物质,因此推测,这些香气成分在不同样本中含量分布的差异对相应武夷岩茶香气品质的形成具有重要影响。

综上所述,参试的5个茶树新品系中有4份适制武夷岩茶,其中A2综合品质表现最优,A4、A3和A1较优,而A5可通过工艺参数的优化进一步发挥其高香优质的潜力。

参考文献:

[1]武广珩,谢其婷,吕 橄,等. 武夷岩茶香气相关酶基因表达差异分析[J]. 石河子大学学报(自然科学版),2019,37(6):747-751.

[2]陈泉宾,孙威江. 武夷岩茶品质影响因素的研究现状[J]. 福建茶叶,2003,25(3):44-46.

[3]陈德华. 影响武夷岩茶品质的因素和提高品质措施[J]. 福建茶叶,1997,19(3):22-24.

[4]张 渤,王飞权. 武夷茶种[M]. 上海:复旦大学出版社.2020:3,14-17.

[5]杨如兴,张 磊,尤志明,等. 白云特早新品系的茶类适制性及香气成分分析[J]. 福建农业学报,2011,26(6):971-976.

[6]李良清,王文震,徐秋生,等. 紫娟武夷岩茶适制性的研究[J]. 福建茶叶,2019,41(7):11-12.

[7]刘彬彬. 新品系“606”乌龙茶加工中主要呈味物质动态变化及FOMT基因表达研究[D]. 福州:福建农林大学,2020.

[8]曹士先,冯卫虎,林燕清,等. 茶树品系“金凤凰”早期鉴定及试制性研究初探[J]. 福建农业,2017(8):40-42.

[9]李良清,王文震,徐秋生,等. 武夷地方群体种单株岩茶适制性研究[J]. 中国茶叶,2020,42(6):38-41.

[10]陈志辉,游小妹,林郑和,等. 茶树新品种‘瑞茗全国区域试验报告[J]. 茶叶学报,2020,61(3):101-108.

[11]阮其春,陈常颂,游小妹,等. “瑞草”等10个茶树新品系主要特性[J]. 茶叶科学技术,2012,53(4):29-31.

[12]林郑和,游小妹,钟秋生,等. 高香型茶树新品系初步筛选[J]. 福建农业学报,2014,29(3):227-232.

[13]陈常颂,钟秋生,游小妹,等. 乌龙茶新品系‘芝龙品比初报[J]. 茶叶学报,2015,56(1):8-11.

[14]游小妹,陈常颂,林郑和,等. 金萱杂交创新种质的初步筛选鉴定[J]. 茶叶科学技术,2011,52(4):19-23.

[15]全国茶叶标准化技术委员会. 茶 水浸出物测定:GB/T 8305—2013[S]. 北京:中国标准出版社,2014.

[16]全国茶叶标准化技术委员会.茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法:GB/T 8313—2018[S]. 北京:中国标准出版社,2018.

[17]全国茶叶标准化技术委员会. 茶 游离氨基酸总量的测定:GB/T 8314—2013[S]. 北京:中国标准出版社,2014.

[18]Ning J M,Ding D,Song Y S,et al. Chemical constituents analysis of white tea of different qualities and different storage times[J]. European Food Research and Technology,2016,242(12):2093-2104.

[19]全国茶叶标准化技术委员会. 茶 咖啡碱测定:GB/T 8312—2013[S]. 北京:中国标准出版社,2014.

[20]张正竹. 茶叶生物化学实验教程[M]. 北京:中国农业出版社,2009:30-70.

[21]王飞权.不同树龄武夷岩茶品质差异形成的机理[D]. 杨凌:西北农林科技大学,2020:22-23.

[22]Lin J E,Zhang P,Pan Z Q,et al. Discrimination of oolong tea (Camellia sinensis) varieties based on feature extraction and selection from aromatic profiles analysed by HS-SPME/GC-MS[J]. Food Chemistry,2013,141(1):259-265.

[23]刘邻渭. 食品化学[M]. 北京:中国农业出版社,2003:40-55.

[24]何 坚,孙宝国. 香料化学与工艺学:天然、合成、调和香料[M]. 北京:化学工业出版社,1995:12-18.

[25]宛晓春. 茶叶生物化学[M]. 3版.北京:中国农业出版社,2003.

[26]朱 荫,杨 停,施 江,等. 西湖龙井茶香气成分的全二维气相色谱-飞行时间质谱分析[J]. 中国农业科学,2015,48(20):4120-4146.

[27]全国茶叶标准化技术委员会. 茶叶感官审评方法:GB/T 23776—2018[S]. 北京:中国标准出版社,2018.

[28]郑生宏,柴红玲,邵静娜,等. 不同白黄化茶树品种的香茶适制性研究[J]. 江苏农业科学,2020,48(18):136-139.

[29]施兆鹏,刘仲华. 夏茶苦涩味化学实质的数学模型探讨[J]. 茶叶科学,1987,7(2):7-12.

[30]Dutta R,Stein A,Bhagat R M.Integrating satellite images and spectroscopy to measuring green and black tea quality[J]. Food Chemistry,2011,127(2):866-874.

[31]刘建福,高俊杰,田奥磊,等. 武夷岩茶氨基酸组分及含量分析[J]. 熱带作物学报,2017,38(2):283-287.

[32]滑金杰,江用文,袁海波,等. 闷黄过程中黄茶生化成分变化及其影响因子研究进展[J]. 茶叶科学,2015,35(3):203-208.

[33]徐 茂,刘 玲,童华荣. 鲜味及茶叶鲜味研究[J]. 茶叶.2010,36(2):84-86.

[34]童华荣. L-茶氨酸的味觉性质及其对绿茶滋味的影响[D]. 重庆:西南农业大学,1989:10-12.

[35]张丹丹,叶小辉,赵 峰,等. 基于游离氨基酸组分的白茶滋味品质研究[J]. 福建农业学报,2016,31(5):515-520.

[36]Feng Z H,Li Y F,Li M,et al. Tea aroma formation from six model manufacturing processes[J]. Food Chemistry,2019,285:347-354.