袁隆平:做一颗改变世界的种子

紫云

“杂交水稻之父”、中国工程院院士、“共和国勋章”获得者袁隆平,5月22日13点07分在湖南长沙逝世,享年91岁。

其实袁隆平这个名字,无需加任何头衔,几乎每个中国人都认识他——“我好像和他有一面之缘,在课本上,在饭桌上,在人间里。”他是我们端起饭碗后很容易想起的人,是让几乎所有人都由衷服气、敬重的人,是让我们觉得这世界安全、亲切的人,是不折不扣的“国民偶像”。

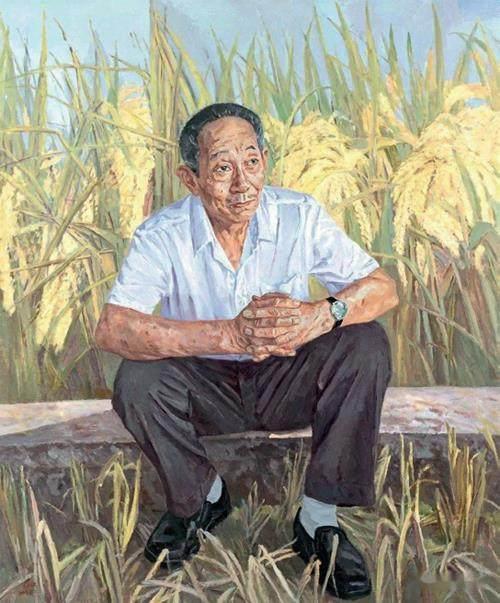

一个俯身扑在稻田里的身影,张开双手,拥抱着如尼亚加拉大瀑布般的稻穗,一副如同黑釉般透亮的脸孔,那犀利的眼神,依然透彻着内心的明亮。这副面孔、这个形象,已经成为世界上传播率最高的中国形象之一。

教科书这样介绍袁隆平:“他发明‘三系法籼型杂交水稻,成功研究出‘两系法杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系,为我国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给做了杰出贡献。”

袁隆平生于1930年9月7日,从西南农学院(现西南大学)毕业后开始在湖南省安江农校任教,研究红薯、西红柿的育种栽培。20世纪60年代初,全国粮食大规模减产,在农村,每到饭点,生产队便用一口大锅煮七八十人吃的菜:先放一小杯油刷一下锅底,再把红薯藤老茎秆煮在锅里。大家因为吃不饱双脚松软无力。有农民走到袁隆平面前,诚恳地说:“老师,你是搞科研的,如果能培育一个亩产800斤、1000斤的新品种,那该多好!”于是他立志要“解决粮食增产问题,不让老百姓挨饿”。

1964年,袁隆平在稻田中找到了“天然雄性不育株”,人工授粉后结出第一代雄性不育株稻种。1972年,杂交稻正式被列为中国科研重点项目。次年,袁隆平团队培育三系杂交水稻成功,将产量从亩产300公斤提高到亩产500公斤。此后,又先后培育出了多个不同的杂交品种,包括最有名气的“超级杂交水稻”。

到2003年时,全球20%的水稻采用袁隆平的杂交技术;2007年,国内的水稻产量达到5亿吨。2020年,第三代杂交水稻早晚双季稻平均亩产达到1530.76公斤,再次刷新世界纪录。

除了在杂交水稻方面的贡献之外,他也是最受年轻网友喜爱的老人。网友们曾给90岁的袁隆平一个称呼:“90后梗王”。他身上有很多“梗”,比如,进京领奖前夕,接受采访时问“我han不handsome”。工作之余他喜欢打麻将,早年间打麻将谁输了谁就钻桌子,每次袁隆平输了都照做。

他出差逛街看到便宜衣服,比试合适,就买上一大堆,回来给助手们每人一件。每年冬天,他都要亲自去三亚基地,只要在水稻生长期,就一定每天亲自下田。80岁后,他戒掉了吸烟的习惯,“保养身体,是为了每天下田”。

对他而言,下田劳作是头等大事。有一次,一个栏目为他拍了一个纪录片。记者采访时,问他的观感如何。袁隆平淡淡地说:“我没看,也不是太想看,看那个太耗费时间,我大部分时间要到田里去。”在社交媒体上,流传着很多有关袁隆平的善意调侃:“只有袁爷爷可以说我胖,毕竟我真吃他家大米了。”无论是经历过饥饿的一代人,还是吃得饱穿得暖的一代人,甚或是出生在网络时代的“新新人类”,对袁隆平的喜爱都源于同一个基础——他培育的杂交水稻不仅让14亿中国人吃饱饭,还给全世界遭受饥饿的地方带来生的希望。

在袁隆平之前,中国的饥饿问题从未被彻底解决。“赤地千里,饿殍遍野”这样的记录,从尧舜时代到清朝,一共有113次。1949年新中国成立时,时任美国国务卿艾奇逊曾说:中国人口众多,历代政府包括国民党政府都没有解决中国人的吃饭问题,这是他们失败的原因。

然而数十年后,中国人宣告,以占世界不足9%的土地,养活21%的人口,改变的背后,就是袁隆平這样的科学家倾注毕生心血的研究与实践。

袁隆平曾有三个与水稻相关的梦想:第一是水稻亩产超过1000斤,保障我国粮食安全;第二是让杂交水稻走出国门,走向世界,为解决人类饥荒做出贡献;第三是希望在我国的盐碱地上种出高产水稻。

这三个梦想均已实现。如今斯人已去,风范长存,他留给人类丰产的希望,也留下了永不止步的信念。

资料来源:《南风窗》《环球人物》、Vista看天下微信公众号等