伟大转折:遵义会议的前因后果

张妍

“在这最关键的时刻,遵义会议,犹如红日东升,把重重的迷雾驱散,毛泽东,我们伟大的舵手,坐镇船头,升起风帆,引导我们渡过了激流险滩,胜利向前。”

这是大型音乐舞蹈史诗《东方红》中的一个片段“遵义城头霞光闪”。类似的作品和说法,还有很多。而这些作品大都诞生于20世纪60年代,并广为流传,成为中共历史命运发生伟大转折的形象写照。

那么,遵义会议之前是怎样的“重重迷雾”?遵义会议又怎样“拨正”了方向?毛泽东又怎样“坐镇船头”?遵义会议的前因后果究竟是怎样的呢?

“博古中央”的“左”倾

遵义会议以前,中共中央的负责人是年仅27岁的留苏学生博古,而毛泽东1934年则为41岁,博古不仅小了毛泽东14岁之多,更重要的是比毛泽东少了十几年革命实践的阅历和经验。但恰恰就是这个缺少实际工作经验,尤其是既没有农村工作经历,又完全不懂军事和作战的“博古中央”,把毛泽东亲手创立的根据地和红军差不多搞垮了。

博古之所以会成为中共最高领导人是十分偶然的。1927年中国大革命失败,陈独秀为首的中共中央成了中共革命失败的替罪羊,次年共产国际就亲自提拔了工人出身的向忠发来做中共中央的最高领导人。没想到,共产国际对知识分子出身的陈独秀信不过,换了向忠发来做中共领导人,共产国际也信不过,因为向忠发没有多少文化,不懂理论,不得不依靠学生出身、有些理论知识的李立三来指导全党工作,李立三1930年违背共产国际意愿大搞全国总暴动,弄得共产国际不得不出面干涉。共产国际1931年1月主持召开中共六届四中全会,将留苏学生大批充实到中共和青年团的领导层里面,博古就是在这时被从一名普通干事,一举提拔到青年团做了团中央书记的。几个月后,由于中共中央工人领袖顾顺章、向忠发相继被捕叛变,过去在上海租界长期活动的中共领导人必须全部撤出上海,共产国际不得不找一些生面孔来组织中共临时中央机构,刚从莫斯科回来不过两年时间的博古等人,连中央委员还不是,就在1931年九一八事变后受命来组织中共临时中央了。随后,因为上海地下机关接连遭到破获,临时中央在上海也待不下去,得到莫斯科电令迁往了中央苏区。于是,1933年年初,临时中央也就秘密迁往中央苏区,成了中央苏区最高领导机关。也正是在博古临时中央“左”倾错误排挤下,原先身兼党、政、军重要领导职务的毛泽东,从1932年秋天起,依次被剥夺了各方面的领导实权,只留下中华苏维埃共和国执行委员会主席职务,最后连苏维埃政府主席的职务也没有了。

自从“博古中央”1933年年初来到中央苏区后,中央苏区接连遭到蒋介石南京政府两度军事“围剿”。苏区和红军的处境日益困难,但不懂军事的博古完全依靠共产国际派来的军事顾问李德,采取“御敌于国门之外”的战略,指挥军队与国民党军队硬拼。整个苏区由于过度动员,不仅内囊掏尽,而且走上“无情斗争,残酷打击”的内斗局面,致使内部高度紧张。在这种情况下,蒋介石发动第五次“围剿”,临时中央采取分兵把守,到处设防,搞所谓“短促突击”,扬言“积小胜为大胜”。然而,在广昌和高虎脑指挥数万红军摆开架式,与国民党军“决战”的结果,使已经兵员不足、弹药奇缺的红军主力损失了近万人。国民党军已逼近中央苏区腹地,红军已无回旋余地。不得已,博古和李德慌忙通过上海远东局上报莫斯科,请求战略转移。但这一转移又搞成了一个在强敌合围之下的8万余人的集体大搬家。这支拥有近两万非战斗成员和两万多新兵的庞大行军队伍,曲曲折折地刚刚走到湘江,就遭到了战斗力较强的国民党广西军队和湖南军队的致命打击,一战损失兵力和人员几达半数之多,数以千担从瑞金搬出的设备、辎重和文件散失殆尽。“左”倾错误给红军造成的巨大损失,使广大干部和战士认识到不能再由“左”倾错误领导瞎指挥,改换“左”倾错误领导的要求逐步成为共识。

这时指挥一切的是所谓中央“三人团”。它是由博古、李德和周恩来三人组成的。由“三人团”来取代中共中央政治局,是基于李德所说的要高度保密的理由,但同时也是因为这位德国人看出,政治局内部日益发生分歧,行使权力极为不便。广昌战役之后,书记处召开紧急会议,早就对博古不满的张闻天公开发难,博古对此自然不能接受,双方当场发生激烈争吵,弄得不歡而散。事后,博古干脆把张闻天派去闽赣边“巡视”工作。张闻天走后,博古又在会上批评张闻天领导的苏维埃政府工作,这就进一步引起张闻天的不快与疑惑。等到张闻天回瑞金后,“三人团”已经大权独揽。

但是,必须要肯定的一点是,即使在毛泽东政治上不受博古中央信任的情况下,在1934年中共召开的六届五中全会上,在共产国际的要求和支持下,博古把毛泽东列入新一届政治局委员的名单之中。这就为1935年长征路上毛泽东有可能进入中共中央领导核心创造了极具关键性的组织条件。

遵义会议前毛泽东与“左”倾错误的斗争

与博古这次激烈争论后,张闻天开始向毛泽东靠拢。张闻天回忆说:“在出发前有一天,泽东同志同我闲谈,我把这些不满意完全向他坦白了。从此,我同泽东同志接近起来。他要我同他和王稼祥同志住在一起,这样就形成了以毛泽东同志为首的反对李德、博古领导的‘中央队’三人集团。”

随中央红军一同行动的政治局委员,这时共有10人,其中6名正式委员和4名候补委员。这就是博古、张闻天、周恩来、陈云、毛泽东、王稼祥、朱德、凯丰、刘少奇与邓发。这10人中,有留苏经历的将近占了半数,不过刘少奇和此时负责领导另一支红军的任弼时是1921年就去莫斯科的早期留苏学生,1923年已经回国,不仅与博古等人毫不搭界,而且博古等人还一直认为他们有机会主义倾向。陈云和邓发均为工人出身,与博古等人应该说关系一般。担任军事工作的朱德和周恩来,对博古、李德肯定会有意见。因为博古来后,听任李德控制军权,结果才有了苏区的丧失和红军的被迫大转移。如果能够把张闻天和王稼祥两人争取过来,借重二人在政治局和书记处中举足轻重的地位,就很可能影响到多数政治局委员发表不同意见。毛泽东后来明确讲:遵义会议上之所以能够成功地战胜博古等人的“左倾路线”,最重要的是张闻天、王稼祥两人能够分化出来。

争取到张闻天和王稼祥的支持与理解之后,毛泽东与“左”倾错误斗争的自信心更加坚定了。

红军刚刚进入湖南,毛泽东就主张沿湘江北上,在湖南地区开辟根据地。会议上争论来争论去,他的意见没有被通过,李德等人坚持要经潇水及湘江打广西,结果有了湘江之惨败。湘江之战更加证明毛泽东的观点具有远见,政治局中多数人也因此完全丧失了对李德的军事能力的迷信。在随后与张闻天、王稼祥的交谈中,毛泽东已经能够毫不掩饰地开始尖锐批评博古和李德,并且具体“解释反五次‘围剿’中共中央过去在军事领导上的错误”了。由于苏区和红军的失败根本上都是博古、李德等人军事指挥和军事思想的错误产物,张闻天和王稼祥自然对毛泽东从军事角度头头是道的解释和分析心服口服。张闻天后来明确讲,这是他“从毛泽东同志那里第一次领受了关于领导中国革命战争的规律性的教育”。

在长征期间,军事问题具有决定性的意义。战争胜负乃至红军存亡均系于此。湘江惨败之后,党内军内一片怨言,矛头直指“三人团”。因此,部队刚刚到湘桂黔交界的通道县城,对是继续坚持原计划到湘西与红二、红六军团会合,还是改变战略方向、转兵贵州这个重大战略问题,中央几位负责人召开了非常会议。毛泽东坚决反对李德北出湘西与红二、红六军团会合的意见,提出红军必须西进贵州,避实就虚,寻求机动,在川黔边创建根据地的主张,毛泽东的主张得到了大多数同志的赞同。红军进入黎平,在这里中央政治局召开会议,会议上争论激烈。李德力主部队应当转向贵州东部,去湘西与红二、红六军团会合,而毛泽东坚持要去川黔边建立根据地。毛泽东根据敌已在湘西布下重兵,并向黔东北集结的严重情况,坚决主张放弃同红二、红六军团会合的原定计划,建议中央红军继续西进,在川黔边建立新苏区。周恩来、朱德、张闻天、王稼祥等多数人接受了毛泽东的正确意见,中央政治局做出“关于战略方针之决定”,否定了博古、李德的错误主张。在黎平会议上,王稼祥力主召开政治局扩大会议,“检阅在反对五次‘围剿’中与西征中军事指挥上的经验与教训”,得到通过。

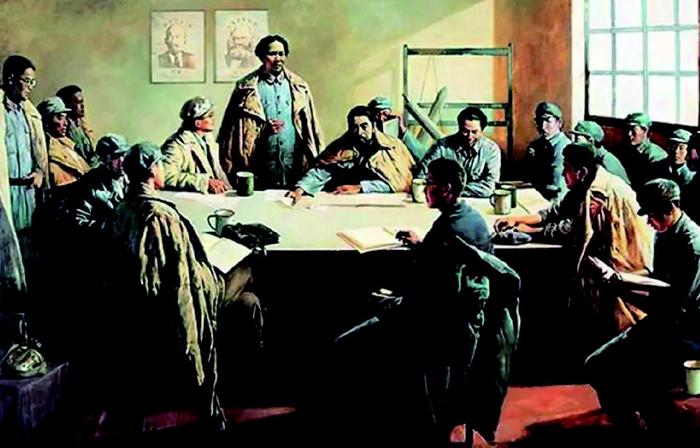

遵义会议的经过

1935年1月7日紅军攻占遵义县城,鉴于事实上中共中央与莫斯科及上海已完全失掉联系,再听任博古、李德等人领导指挥已没有可能,对红军长征路线长此争论不休也不是办法,因此,王稼祥明确主张把博古和李德“轰”下来。张闻天也予以响应,并直截了当地提出:博古不行,一定要变换领导人。毛泽东当即表示赞成。

为了找到足够的理论根据来否定博古、李德的军事路线,他们查阅了博古、李德保存的共产国际有关来电,欣喜地发现莫斯科的不少指示其实是同毛泽东的想法不谋而合的。例如,反对打阵地战和强攻堡垒,反对分兵把守和单纯防御,强调机动灵活与保存有生力量,主张集中兵力打运动战等等,明显与博古、李德的军事路线不相一致。有了军事指挥上的严重失败,又有了莫斯科的指示为依据,根本否定博古与李德的领导由此成了定局。

遵义会议于1935年1月15日至17日召开,会议由博古主持。他首先在会上作了关于第五次反“围剿”的总结报告。该报告极力为“左”倾冒险主义辩护,不承认主要是由于他和李德在军事上犯了严重错误。接着,周恩来就军事问题作副报告,指出第五次反“围剿”失败的主要原因是军事战略战术错误,并主动作了自我批评,也同时批评了博古和李德。张闻天作反对“左”倾军事错误的报告,比较系统地批评了博古、李德在军事指挥上的错误。毛泽东作了长篇发言,对博古、李德在军事指挥上的错误进行了切中要害的分析批评,并阐述了中国革命战争的战略战术问题和此后在军事上应采取的方针。王稼祥、朱德、刘少奇等相继发言,赞同毛泽东的意见。最后,会议形成了四项决定:一是改组了党中央领导机构,推选毛泽东为政治局常委;二是由张闻天起草《中央关于反对敌人五次“围剿”的总结决议》(该决议于2月8日中央政治局扎西会议获通过);三是常委中再进行适当分工,张闻天当选党中央总负责人;四是取消博古、李德的最高指挥权,由中央军委主要负责人朱德、周恩来指挥军事,周恩来是下最后决心的负责者。会后又决定毛泽东为周恩来的军事指挥上的帮助者,其后又成立了周恩来、毛泽东、王稼祥组成的军事指挥小组。遵义会议,在中国革命危急关头,挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,是我党历史上一个生死攸关的转折点。

遵义会议与毛泽东的领导地位

传统的中共党史读本一直说,在遵义会议上毛泽东一举成为中共党内最高领导人。一般人的理解就是,遵义会议开始毛泽东就统率全党,成为党的最高领袖了。看了大量的历史资料就会发现,毛泽东在遵义会议上虽然当选了政治局常委,但是当时的党内分工只是做军事领导人周恩来的助手。当时党内最高负责人还是张闻天,并非毛泽东。因为考虑到毛泽东在江西苏区时一直领导军事,而周恩来经常要在前线,中共中央政治局高层没有一个懂军事的人,因此就安排毛泽东做周恩来的副手,实际上留在张闻天身边,帮助张闻天和中共中央政治局,研究周恩来从前线提交上来的军事行动方案。

那么,毛泽东在遵义会议进入常委后,最初既不是党的总负责人,也不是军事指挥的最后决策者,为什么仍说他是领导核心呢?这是有其特殊原因的。一方面,遵义会议在酝酿由谁替代博古时,周恩来、朱德等是力荐毛泽东的,但毛泽东推辞不就,认为张闻天先干一个时期较合适,也容易为共产国际所接受。另一方面,在长征期间,军事工作是第一位的,党的工作主要就是围绕军事转,而毛泽东的战略眼光和杰出的军事才能也深为张闻天、周恩来等敬重、信服。张闻天不太懂军事,军事问题中央实际上是以毛泽东的意见为主。鉴于体制上不顺,再加上军事行动千变万化,如此上下往复很容易误事,故张闻天干脆提议在党内组成一个三人小组,即由周恩来牵头,毛泽东及王稼祥参与,共同决策军事计划。在这个小组中,懂军事的又只有毛泽东和周恩来两人,毛泽东有着长期军事指挥才能与实践,周恩来在遵义会议上反对博古、李德的错误军事指挥,支持毛泽东的意见,毛泽东正确的军事指挥意见在三人小组中逐渐成为主导意见,因而毛泽东实际成了党内在军事上负总责的领导人。随着毛泽东在此后的军事指挥当中进一步显露出其卓越才华,赢得了将领们的广泛拥护。

因此,虽然毛泽东这时也还不是中国共产党的最高领导人,但从其历史真实性来看,说遵义会议确立了毛泽东的领导地位,是确切、妥当的。

(摘自《历史大视野下的中国共产党90年90事(上)》一书,有删改。)

责任编辑 / 马永义