明朝迁都六百年:“永乐北迁”的历史回顾

◎ 夏维中

(南京大学历史学院,江苏南京210023)

自洪武元年(1368)明太祖朱元璋定都南京开始,到正统六年(1441)明英宗朱祁镇最终确立以北京为京师、南京为陪都的两京制度为止,明朝的定都问题前后经过长达70余年的反复最终尘埃落定。定都问题的长期反复,不仅是明代前期历史的重要组成部分,而且对明初乃至后来的政治、经济、军事、文化等各个方面都产生了广泛、深刻的影响。而永乐十九年(1421)的迁都北京(以下简称“永乐北迁”),则又是其中最为关键的节点。因此,在永乐迁都600年后的今天,仍有必要重新回顾和纪念这一重大历史事件。

一、朱元璋定都南京及后来的动摇

探讨永乐北迁,首先要回到朱元璋时期的定都问新城,尽管存在着僭越的嫌疑,但其规格仍是王宫而非皇宫。不过,随着对南方各路割据政权军事斗争的节节胜利,尤其是元至正二十七年(1367)九月消灭了强大的苏州张士诚政权后,朱元璋决定称帝建朝,为最终推翻元朝而作准备。次年的正月初四日,朱元璋在南京正式登基,国号大明,改元洪武。

在当时的《即位诏》中,朱元璋称“告祭天地于钟山之阳,即皇帝位于南郊”“立太社、太稷于京师”,由此可见,南京在开国时是被称为京师的。当时的这种选择,是必然之举。不过,随着徐达、常遇春等率领的北伐大军不断推进,如何控制辽阔的北方地区就成为朱元璋必须考虑的头等大事,而南京作为京师的局限性也开始显露。为此,朱元璋先是决定将开封作为北京,与南京呼应,建立南北两京制度。不过,朱元璋派人在开封题上。现在看来,朱元璋定都南京,是当时特定时代背景下的仓促决策,并非深思熟虑之举。不过,这一决策很快就面临着重大挑战,定都问题也成为困扰朱元璋的一件大事。

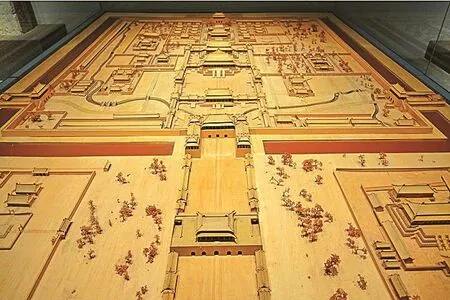

南京明故宫模型

南京及其周边地区,一直是朱元璋争夺天下的根本之地。在占领南京整整十年之后的元至正二十六年(1366)八月,已位居吴王之位的朱元璋决定改建南京城。当时在旧城之东兴建的实地考察后,又觉得开封及其腹地不仅民生凋敝,而且漕运条件也不理想,同时又是“四面受敌之地”,无险可守、无扼可据。在综合考虑了各种因素后,朱元璋觉得开封不宜建都,随即放弃了原先的计划。

不过,朱元璋很快又启动了另一项建都计划,即在自己的老家临濠(后改称凤阳)兴建新都。洪武二年(1369)九月,朱元璋正式下诏,“以临濠为中都”,并按照京师的规格修建其城池、宫阙。朱元璋之所以要迅速启动中都建设工程,其原因主要有两条,一是家乡情结,二是为了控制北方地区。中都的营建,前后持续了6年,花费了巨大的人力、物力。而新建的凤阳城,布局合理,规模宏大,在各个方面都要超过当时的南京。但令人难以理解的是,朱元璋在洪武八年(1375)四月巡视凤阳回到南京后,就立即下令停止中都城的建设,其公开的理由竟然是劳民、花费过多。而当时的中都城建设实际上已经接近完成,且朱元璋之所以要不辞辛苦、亲赴中都,其目的也正是为了“验功赏劳”。后人推测,朱元璋放弃中都的理由,最主要的还是因为凤阳不具备建都的条件。

放弃中都后的朱元璋,又重新将南京作为建设的重点,启动了新一轮的建设计划。洪武十一年正月,朱元璋下诏改南京为京师。经过十余年的建设,南京最终成为由宫城、皇城、京城和外郭组成的伟大城市,规制森严,规模宏大,气势磅礴。但晚年的朱元璋,似乎对南京并不满意。其主要原因,据说是因为宫城地基出现了严重的沉降现象。而被其长期困扰的朱元璋,极有可能萌发了另建新都的想法。洪武二十四年太子朱标的关中之行,也极有可能与此有关。至于其迁都的目标是西安还是洛阳,则尚难确定。

明故宫遗址

不过,洪武二十五年太子朱标的意外死亡,加上其他方方面面的因素,朱元璋最终不得不放弃迁都计划。他在洪武二十五年十二月公布的《祭光禄寺灶神文》中,曾对此作过说明:“本欲迁都,今朕年老,精力已倦,又天下新定,不欲劳民。且废兴有定,只得听天。”放弃迁都的朱元璋,改弦易辙,随即下令有关部门编写《洪武京城图志》,分门别类,以图文的形式对数十年来南京的建设成就予以固化,并广为宣传。朱元璋希望通过此书,来记载和歌颂自己在南京营建方面取得的巨大成就,同时也不遗余力地强调自己定都南京的英明。杜泽在此书序言中的这段话,或许最能迎合朱元璋的心意:“伏惟皇上,神圣聪明,深谋远略,建泰山不拔之基,为万世无穷之计,详内略外,经营邑都,其龙蟠虎踞之势,长江卫护之雄,群山拱翼之严,此天地之所造设也。”但是,这些歌功颂德之语,仅能迎合圣意、文过饰非、掩人耳目,而定都南京的局限性及其后果,尤其明朝如何有效统治北方地区等严重问题仍然存在。更糟糕的是,朱元璋为弥补不足而采取的某些措施,尤其是分封宗藩这一逆历史潮流而动的举措,不仅于事无补,反而适得其反,最终酿成了严重后果。永乐北迁之举就与此有着直接的因果关系。

二、分封宗藩与靖难之役

永乐北迁的直接原因之一是靖难之役。引发这次战争的主要原因,则是朱元璋的继任者建文帝朱允炆推行的一系列新政。而其中的削藩政策,即削减甚至解除朱元璋所封藩王的特权,则是引发靖难之役的直接原因。

在明代以前,中国历史上虽然曾存在过分封制和郡县制两种政体,但到唐代,实行郡县制已经成为共识。但朱元璋在立国之后,却反其道而行之,声称“天下之大,必建藩屏,上卫国家,下安生民。今诸子既长,宜各有爵封,分镇诸国”。洪武二年,朱元璋决定以亲王府为中央之藩屏,并于次年公布了第一次分封名单和地点。按其制度设计,王府拥有巨大的军权、治权等,以及王相、王傅等完整的官僚系统,实际上就是国中之国。洪武九年,朱元璋又觉得亲王权力过大,便重新调整了政策。除废除王傅、王相制而改为长史司体制外,朱元璋还规定王府只能保留三护卫,限制其兵权,同时推行食封制,剥夺其地方行政权,等等。尽管如此,王府仍保留了相当大的权力,对中央朝廷也构成了一定的威胁。为此,当时不少官员曾提出过反对意见。如洪武九年担任山西汾州府平遥县训导的浙江人叶伯巨,就上书指出朱元璋有“分封太侈、用刑太烦、求治太急”三大错误,其中“所谓分封太侈者,天子畿内地止千里,而燕、秦、晋、楚逾千里之国,以封年少未达事之王,无事则易骄佚,有事则易僭乱,此人所未知而臣所谓为患难见者也”,要求朱元璋改变政策。但朱元璋对此一概置之不理,并又先后公布了第二批、第三批分封名单和地点。经三次分封,朱元璋的24个儿子和1个从孙先后被封为藩王,分镇全国各地。这些亲王或被安置在北方边境一线(称为塞王),或被安置在内地要害之处。

这一势力庞大的利益集团,必然会对中央政权构成潜在的威胁。不幸的是,朱元璋的法定继承人皇太子朱标的突然过世,不仅使年轻的皇太孙朱允炆过早地继承了皇位,被推向前台,而且也使原先相对平衡的皇权与王权关系面临着失衡的危险。为消除这一隐患,年轻的朱允炆在齐泰、黄子澄等人的支持下,开始削藩,并先后废除周王、湘王、齐王、代王、岷王等王,其矛头直指当时年龄最长、势力最大的燕王朱棣。

面临巨大压力的朱棣,在经过一系列谋划之后,于建文元年(1399)七月初毅然起兵,由此掀开了一场历时四年之久的南北战争,史称“靖难之役”,其依据就是朱棣声称的《祖训》中有所谓“朝无正臣,内有奸逆,必举兵诛讨,以清君侧之恶”之规定。不过,朱棣的目标并不限于“清君侧”一事,因为除了提出诛杀齐泰、黄子澄等力主削藩的官员外,他还从一开始就革除了建文年号,仍称洪武三十二年。也就是说,朱棣从起兵之日起,就已不承认建文朝的合法性,并决心推翻建文帝,取而代之。

经过四年的拼杀,朱棣率领的燕军最终在建文四年(洪武三十五年)六月十三日,兵不血刃,顺利进入京师。而建文帝则举火自焚,以身殉国。朱棣入城后的第五天,在一番虚情假意的推让之后,登基称帝,改元“永乐”。朱棣宣布恢复洪武旧制,革除“建文”年号,并对数百位不愿意迎降的建文旧臣进行了大肆屠戮,史称“壬午殉难”。经过这一清洗,建文旧臣几乎消失殆尽,中央官员的组成结构也发生了颠覆性变化。这种变化的直接后果之一,是篡位的朱棣能绝对控制中央朝廷,并保证其统治意志和重大决策能获得不折不扣的施行。永乐北迁,正是在这种背景下一步步得以推进的。

三、永乐迁都的过程

迁都北京(北平)是朱棣的既定方针。在长达近20年的时间内,他精心筹划,步步为营,克服千难万险,最终实现这一宏大的目标,创造了历史奇迹。

朱棣登基之后,首先提高北平的地位。永乐元年(1403)正月,朱棣接受大臣所谓古代帝王都将其发迹之地升格,而北平则是朱棣的龙兴之地,也应按照朱元璋建设中都凤阳那样予以升格之建议,正式改北平为北京,改北平府为顺天府。同时,朱棣又设北京行部,设尚书、侍郎及礼、户、吏、兵、刑、工六曹郎中等职,取消北平布政使司,将其原辖府州县改属北京行部。在军事方面,又设北京留守行后军都督府,统辖60余卫的兵力。在文化方面,则添设北京国子监。此外,朱棣还采取一系列的措施,如免税、赈恤、北平开中(盐法)、输米赎罪、移民、卫所屯田等,恢复北京及周边地区的社会、经济。经过这一系列举措,北京的地位迅速提高,成为仅次于南京的重要城市。

永乐四年,朱棣开始为大规模改建北京城作准备。前期的工作主要是在全国各地采伐大型和珍贵木料,烧造各色砖瓦,调集全国的工匠开赴北京。而具体负责这些工作的文武官员,其品级之高可谓空前,由此可见朱棣对此的重视程度。

永乐七年二月,朱棣从南京出发,以天子巡狩的名义第一次北巡。这是朱棣登基以后第一次回到北京。当时陪同朱棣北巡的侍从官有五军都督府、六部、都察院、大理寺、锦衣卫等文武部门的官员。为了便于处理政务,朱棣还命礼部专门为这些部门铸造了加有“行在”二字的官印14颗。为保证朱棣的安全,朝廷还专门组建了扈从马步军。其中南京抽调了步军4万人、马军1万人,京外抽调了步军2万人、马军1万人。

在此次北巡的近两年中,朱棣至少做了两件与北迁密切相关的大事。一是永乐七年为两年前在南京逝世的徐皇后及他本人亲自选定了坟山,将其封为万寿山后开始营建山陵(后被称为长陵)。放弃南京而在北京另选新址安葬徐皇后,充分显示了朱棣迁都的决心。二是永乐八年亲率大军出塞北征,直至斡难河,打败鞑靼。而应对蒙古之威胁,则是朱棣后来北巡并最终北迁的重要理由之一。

永乐十年三月,朱棣将顺天府由正四品升格为正三品,与应天府相同,同时启动北京城新一轮的建设。为支撑北京城的大规模工程,朱棣在永乐九年疏浚会通河。永乐十一年二月,朱棣再次北巡,回到北京。此次随行的部门更多,为此朱棣下令加铸中央各部门官印。此时朝廷的权力中心,实际上已经转移到了北京。

安葬徐皇后是这次北巡的重要内容之一。为此,朱棣提前一个月就安排相关人员先行护送其梓宫北上,并在两个月后将其安葬于长陵。此次北巡期间还有一件划时代的大事,即在北京举行永乐十三年乙未科的会试和殿试。而作为科举考试中最高等级的会试和殿试,本应在京师南京举行。北京取代南京而成为会试和殿试之地,是朱棣发出的强烈信号。

永乐十四年九月,因汉王朱高煦异动,朱棣由北京南返,十月回到南京。十一月,朱棣主持召开了重臣会议,讨论北京的营建和迁都问题。结果是君臣最终统一了思想,认为北京“河山巩固,水甘土厚,民俗淳朴,物产丰富”,是“天府之国,帝王之都”,决定继续营建。不久,朱棣又重新任命相关负责人。永乐十五年三月,朱棣从南京出发,开始了第三次北巡,五月到达北京,此后朱棣再也没有回过南京。

永乐十八年九月,因紫禁城建设已经完成,行在钦天监选定次年正月元旦皇帝在新殿接受朝贺。朱棣要求在南京监国的皇太子朱高炽北上,同时撤销了北京行部和北京留守行后军都督府,并以京师模式组建行政和军事机构。永乐十八年十一月初四日,朱棣颁布迁都诏。在诏书中,朱棣声称选定北京为京师是“惟天意之所属,实卜筮之攸同”,而其“仿古制,徇舆情,立两京,置郊社、宗庙,创建宫室”之举,则是“上以绍皇考太祖高皇帝之先志,下以贻子孙万世之弘规”的千秋大事,因此得到了天下的支持,即所谓“爰自营建以来,天下军民乐于趋事,天人协赞,景贶骈臻”。诏书最后正式宣布永乐十九年正月元旦,朱棣“御奉天殿,朝百官,诞新治理”。

永乐十九年元旦(1421年2月2日),朱棣本人先在太庙祭奠朱元璋以上五代祖先神主,同时又命皇太子朱高炽祭天地坛,皇太孙朱瞻基祭社稷坛,黔国公沐晟祭山川坛。祭奠结束后,朱棣到奉天殿接受文武群臣、外国使节(包括郑和第四次下西洋带回的16国使节)的朝贺。正月十五日,又下令大赦天下。三月,在奉天殿首次举行殿试。

四、永乐之后的反复

当朱棣沉浸于迁都的喜悦时,一场巨大的灾难突然降临北京。永乐十九年四月初八,北京紫禁城主体建筑奉天、华盖、谨身三大殿因雷击失火被毁。刚刚落成的新宫竟然遭此劫难,这不仅让朱棣十分尴尬,而且在当时也被解读为上天对人间的警告。为此,朱棣要求群臣检讨朝政,反省改过。而一部分原先反对迁都北京的官员,利用这一“奉敕陈言”的机会,开始公开批评朱棣的迁都之举。原先被压制的不满情绪,由此开始弥漫朝野,迁都北京的合理性受到了前所未有的严重挑战。

永乐二十二年七月十八日,朱棣在亲征蒙古的归途中突发急病,逝于榆木川。皇太子朱高炽登基,改元“洪熙”。朱高炽即位后,随即对其父朱棣的一系列政策进行调整,迁都问题就是其中的重点之一。

与朱棣不同的是,朱高炽对南京怀有深厚的感情。在永乐十八年底回到北京之前,朱高炽曾长期生活在南京,并在朱棣离开南京期间,以皇太子的身份在南京监国。更重要的是,朱高炽对其父的迁都之举并不认同,此前虽碍于身份不便公开反对,但重新回归南京应该是其真实的想法。

事实上,登基后的朱高炽,立即启动了回迁南京的准备工作。为减小阻力,他首先对高层官员进行了人事调整。其次,又允许主张回迁的南方籍官员发声,为回迁南京提供舆论支持。如永乐二十二年九月,监察御史苏州人金庠奏请皇子率重兵镇守南京,为回迁作准备。此年年底,监察御史吉安人胡启先,也提议皇太子镇守南京。而洪熙元年(1425)二月的南京地震,则为朱高炽提供了绝好的理由,回迁南京的进程由此加速。三月,朱高炽下令在北京诸司前加“行在”,同时恢复北京行部及北京行后军都督府。此举实际上就是取消了北京的京师地位。此年四月,皇太子朱瞻基由重臣陪护到达南京。而王景弘等一批高级官员也被派往南京,开始全面修缮南京宫殿等。但出人意料之外的是,原先身体一直欠佳的朱高炽,突然于五月十二日病逝。在其遗诏中,朱高炽明确要求迁都南京,其理由是北京建都,“南北供亿,军民俱困”。

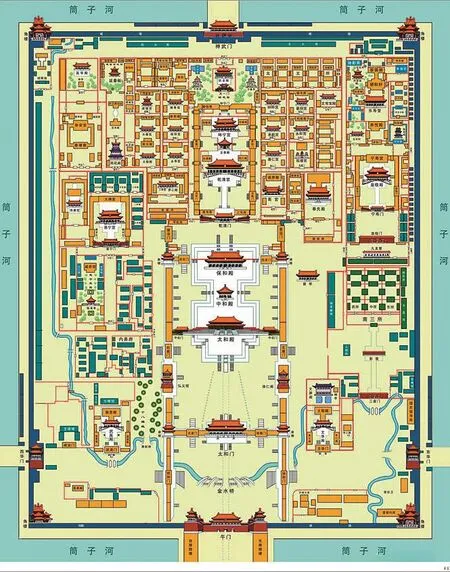

北京故宫平面图

不过,其继任者宣德帝朱瞻基,对此却并不认同。父子两人在迁都问题上的态度,可谓南辕北辙。深得祖父宠爱的朱瞻基,自幼就跟随在朱棣的左右,长期生活在北方,对北京有着较深的感情。因此,即位以后的朱瞻基,并不愿意迁都南京,但又碍于其父朱高炽遗诏的约束,也不便公开反对。事实上,当时要求迁回南京的呼声仍然高涨。如洪熙元年闰七月有位叫尹嵩的低级官员,就上书朝廷,声称南京“江山雄固,水陆皆通。国用所需,民力易办。供需漕运,与夫四方朝贡,道里适均,天下咸以为便”,如果“皇上回銮南京,则深慰军民之望”。至于北京,则应该转换其功能,并将其改造成一个“固当世守”“以备边防”的军事城市。尹嵩的这种看法,在当时有着相当大的影响力。

面对巨大的迁都压力,朱瞻基连出妙招,一一予以化解。他首先在北京为其父营造献陵,从而彻底排除了其归葬南京的可能。而献陵的修建,对阻止回迁南京也确实起到了关键作用。其次,朱瞻基在即位之初,先是继续推进甚至扩大此前已经启动的南京修缮工程。此举可谓一箭双雕:表面上可以昭示先帝的遗愿正在实现,而事实上却成为滞缓回迁南京的冠冕堂皇的借口。不过到了宣德三年,朱瞻基又突然下令停止南京的工程,而这一举措实际上就是朱瞻基放弃南迁的明确信号。与此同时,朱瞻基开始启动北京城的大规模修缮工程,包括先前被烧毁的三大殿。此外,又宣布废止北京作为行在或陪都的标志性机构,即北京行部和北京留守行后军都督府。

尽管成功遏制住了将都城回迁南京的势头,但朱瞻基终其一生,始终没敢去掉北京前面的“行在”二字,重新恢复其京师的地位。作为当时事实上的政治中心,北京有京师之实却无京师之名,而南京的处境正好与此相反。这一尴尬局面的长期存在,严重影响到朝廷的行政效率,自然也引起了朝野的普遍不满。正统六年(1441)八月,宁波府知县郑恪上书朝廷,提出具体解决方案。他认为,北京“诸司文移印章,仍尚行在之称,名实未当”,因此要求将北京“正名京师”,而“南京诸司宜改曰南京某部某府”。该方案的核心内容,就是设立以北京为京师、南京为陪都的两京制。这一建议,尽管曾被一度压制,但最终还是成为后来打破僵局的基本思路。

正统六年十月,正统帝朱祁镇(英宗)开始在奉天殿视朝,并移居乾清宫。为此,朱祁镇派遣官员分别祭告天地、宗庙、社稷和山川诸神。不久,他又正式下令去掉北京中央诸衙门之前的“行在”二字,南京中央诸衙门则一律加上“南京”二字。至此,北京重新取得了京师的地位,而南京则降格为陪都。明初开国以来前后持续70余年的定都问题,至此终于尘埃落定。

五、永乐北迁的原因和影响

永乐北迁是一个漫长而又复杂的过程,解读这一重大历史事件的原因和影响,至今仍是一项极具挑战性的工作。

毋庸讳言,永乐北迁与朱棣本人的偏好密不可分。北京作为燕王封地,曾是朱棣长期生活的地方。更重要的是,北京还是后来朱棣靖难起兵、争夺天下的根本之地,为其推翻建文、谋取大位做出了重大贡献,因此也被视作是龙兴之地。与此相反,南京给朱棣留下的则是诸多的负面记忆。无论其理由多么冠冕堂皇,却都不能改变靖难之役的本质,即朱棣以武力推翻其父亲指定的合法继承人建文帝,这在当时就是大逆不道的篡位。而朱棣进入南京以后对不愿合作的建文旧臣的残酷屠杀,也突破了当时政治伦理的底线。以常理推断,朱棣对这些行为应该是有极大的心理负担的,因此也很难对南京产生亲近感,更不会愿意长期在这里生活。远离南京,回归北京,对朱棣来说,大概是最好的选择。

不过,相对于朱棣的个人偏好而言,促成永乐北迁更重要的因素是当时的特定历史背景。朱元璋开国之初定都南京,固然无可非议,但南京作为首都的局限性也是十分明显的。朱元璋在世之时,曾采取措施试图弥补,但最终并没有解决。如何有效地统治广大的北方地区、如何防范退入蒙古高原的北元势力,以及如何控制驻扎在北方地区的庞大军队等,都是永乐帝必须思考和解决的重大问题。此外,永乐帝还面临着一项更大的挑战,那就是如何将朱元璋建立的这个具有鲜明南方地域特色和局限的开国政权模式,改造成一个格局更大的真正的大统一政权模式。迁都北京,将政治、军事中心重新回归北方,虽不能完全解决上述问题,但确实是当时比较可行的应对之策。

永乐北迁这一庞大的工程之所以能够完成,原因固然很多,但其中最重要的一条,就是得益于朱元璋留下的遗产。朱元璋开国之后,不仅社会日趋稳定,经济逐步恢复,朝廷财政充裕,国力稳步上升,更重要的是,朱元璋建立起来的那一整套以小农经济为基础、以君主专制中央集权为核心、以户籍和土地控制为手段、以实物和力役征发为主体的国家管理模式及其强大的执行力,能最大限度地获得和动员全国的经济、社会等诸多资源,并将之有效地服务于各类国家和地方工程。永乐帝正是依凭这些遗产,才最终实现了其北迁的理想。当然,其付出的代价也是十分沉重的。也正是因为他的过度消耗,永乐之后的经济、社会千疮百孔。其难以为继的后继者,不得不推行一系列的整顿和改革举措,以收拾残局。

永乐北迁,改变了洪武时期确立的明代政治版图,而北京和南京是受此影响最大的两个城市。在元朝灭亡之后一度失落的北京,在永乐北迁之后又重新恢复了京师的地位,成为全国的政治、军事、文化等中心。不过,在北京重新崛起的过程中,南方因素曾产生过重大影响。因此,相对于元代的大都而言,此时的北京城已经脱胎换骨。

而永乐北迁后的南京,之所以还能保留其陪都的地位,这一方面固然得益于朱元璋的祖训,但另一方面也与南京本身的地位有关。毫无疑问,即使在政治功能下降之后,南京仍然是仅次于北京的城市。尤其是其位居江南的区位优势,更是其他城市难以望其项背的。作为经济最发达地区的中心城市,南京对当时朝廷的贡献不可替代。在某种程度上而言,明代的南北两京制是一种妥协的结果,因为当时的北京与南京,虽存在着相互竞争,但更多的是强强联合,密不可分。对此,明人丘濬曾深刻地指出:“文皇帝迁都金台,天下万世之大势也。盖天下财赋出于东南,而金陵为其会;戎马盛于西北,而金台为其枢。并建两京,所以宅中图治,足食足兵,据形势之要,而为四方之极者也。用东南之财赋,统西北之戎马,无敌于天下。”

明代北京宫城图