“愁”之“流”——《神州集》中sorrow与river的词频数据分析①

刘 燕 周安馨

北京第二外国语学院

1 引言

埃兹拉·庞德(Ezra Pound,1885—1972)是20 世纪初英美意象派诗歌运动的开拓者与核心人物。庞德通过阅读英国汉学家翟理斯(Herbert Giles,1845—1935)的《中国文学史》(History of Chinese Literature,1901)、诗人阿伦·厄普瓦德(Allen Upward)的组诗《从中国花瓶采来的香瓣》(Scented Leaves from a Chinese Jar,1913)、美国汉学家费诺罗萨(Ernest Fenollosa,1853—1908)的中国诗歌英译手稿与论文《作为诗歌手段的中国文字》(The Chinese Written Character as a Medium for Poetry,1919)等,逐渐了解到中国古典诗歌特色及其与英美诗歌之异。1915年4 月,他在整理费诺罗萨手稿的基础上,编译出版了《神州集》(Cathay)。

据《牛津英语词典》定义,“数字人文”(Digital Humanities,DH)是指将计算工具(computational tools)与方法运用于诸如文学、历史与哲学等传统人文学科的学科领域(郭英剑,2018:191)。这是一种将新的技术工具与方法运用到传统的人文学科的教学、科研、服务以及其他创造性工作之中的新型学科,有助于我们借助科学手段,从全新的视角研究一些文学现象。“在以传统感性为主的人文学科研究基础上引入理性技术手段,将定量分析与定性分析融为一体”(潘雪,2017:68)。本文旨在运用“数字人文”的研究方法,以数据、图式等统计数据,通过定量和定性分析,考察庞德编译的《神州集》中“sorrow”“river”的词频及相关词汇星丛,管窥庞德在编译时的题材偏好、主题、意象选择和艺术革新,以此说明中国古典诗歌的“愁苦”题材与“流水”意象契合庞德当时的流亡状态与诗论主张,为意象派诗歌提供了来自中国古代的活水之源。

2 《神州集》的词频数据分析及其文本内涵

数字人文是在大数据技术发展背景下,将“数字”与“人文”进行双向联动,在人文学科研究领域,学者们运用数字工具去处理、研究文学文本和文学现象。正是在这一新兴研究方法指导下,我们借助数据统计、定量分析、可视化图表对《神州集》中高频出现的词汇、题材偏好进行详尽说明,有助于我们更好地理解中国译诗对于庞德早期诗歌创新起到的关键作用。

2.1 《神州集》编译选材的偏好分析

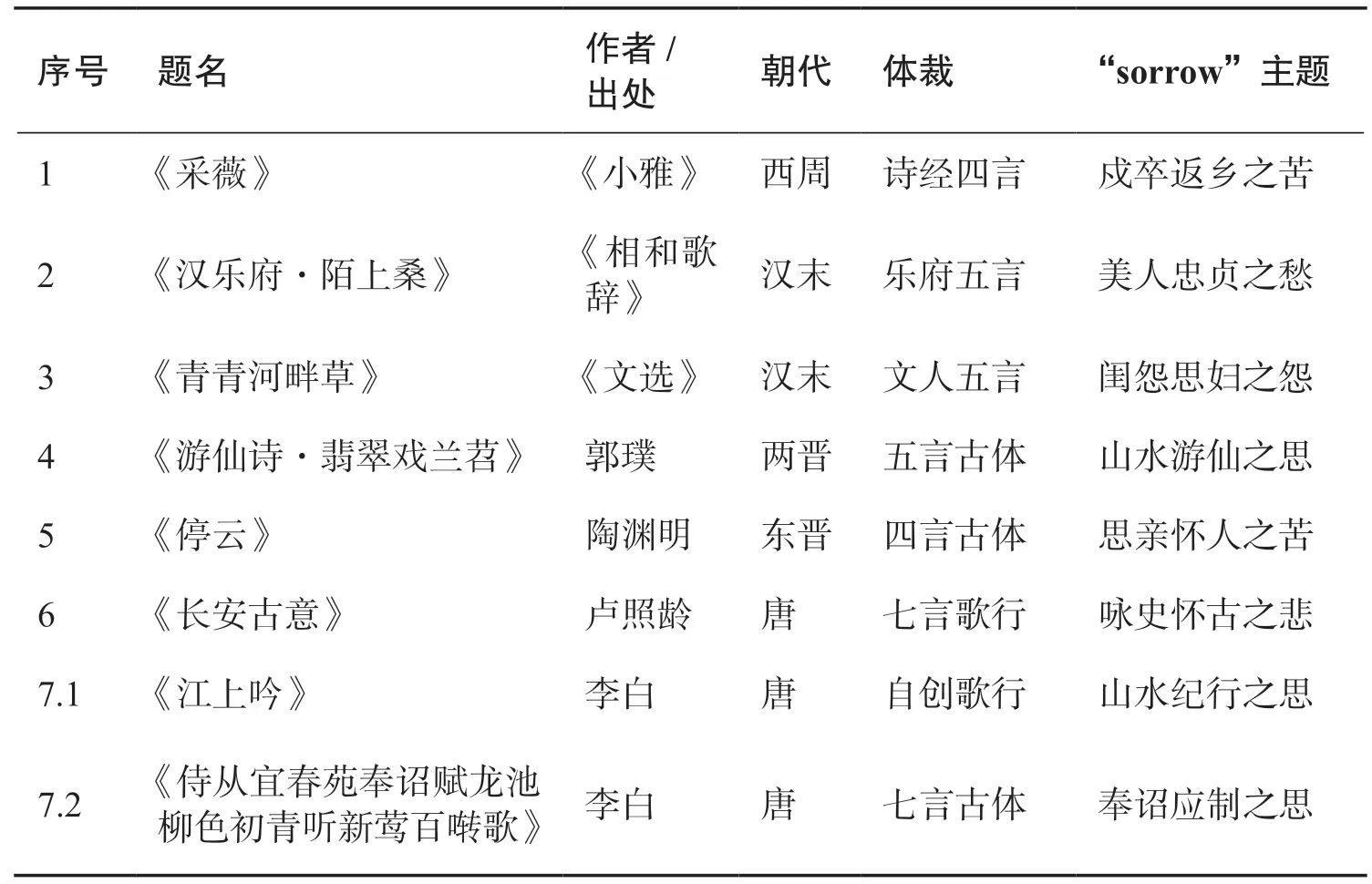

据赵毅衡先生(2003:164)考证,费诺罗萨笔记①费诺罗萨的笔记包含屈原、宋玉、班婕妤、陶潜、白居易等人的多首作品,如:屈原的《渔夫》《离骚》《九歌》;白居易的《琵琶行》《游仙记》等。选用诗材更广,休·肯纳提及《神州集》1915年第一版14 首诗是从费诺罗萨笔记约150首诗中精选而出的(Kenner,1995:202)②1916年《神州集》第二版中,新增了5 首诗,编译是19 首中国诗,但实际上发表是18 首英文诗。这是因为庞德把李白的《江上吟》和《侍从宜春苑奉诏赋龙池柳色初青听新莺百啭歌》合译为1 首。。本文以1916年第二版《神州集》收录的19 首译诗为蓝本,统计其选诗信息如表1。

表1 《神州集》选诗信息概览

续表

由表1 可得,庞德在选诗上有明显偏好。就体裁而言,《神州集》编译的中国诗歌基本覆盖传统诗歌体裁,古体诗(四言、五言、七言、杂言)和近体诗(律诗、绝句)等均有涉及,但更偏重于古体诗与唐代诗歌,尤其是李白诗歌占12 首之多①如前文注释:《江上吟》与《侍从宜春苑奉诏赋龙池柳色初青听新莺百啭歌》合译为The River Song,因此对应英文诗数量为11 首。,这足见李白在庞德心中的地位之高。正如陶乃侃(2006:82)所言:“庞德这个当时激进的前卫诗人感觉到这个中国8 世纪的自由诗人与自己的秉性、气质上如此相像……庞德也是愤世嫉俗、狂桀不羁,完全是个反叛社会成见、文化教条,具有鲜明酒神精神的现代派诗人”。在庞德看来,李白的离别诗和战争诗都是典范之作:“没有任何矫揉造作的言辞,也没有那种从来没有见过战场的人所抒发的感伤之情”(Chapple,1988:22)。此外,李白的诗歌突出表现了“哀”与“怨”(sorrow &grief)的主题,这也契合了庞德对于中国“人间诗”(human poetry)的偏好,即重视思妇闺怨诗和离别诗,而李白的《玉阶怨》恰到好处地表达了闺怨诗“怨而不怒”、简洁含蓄、隐晦委婉的特点。

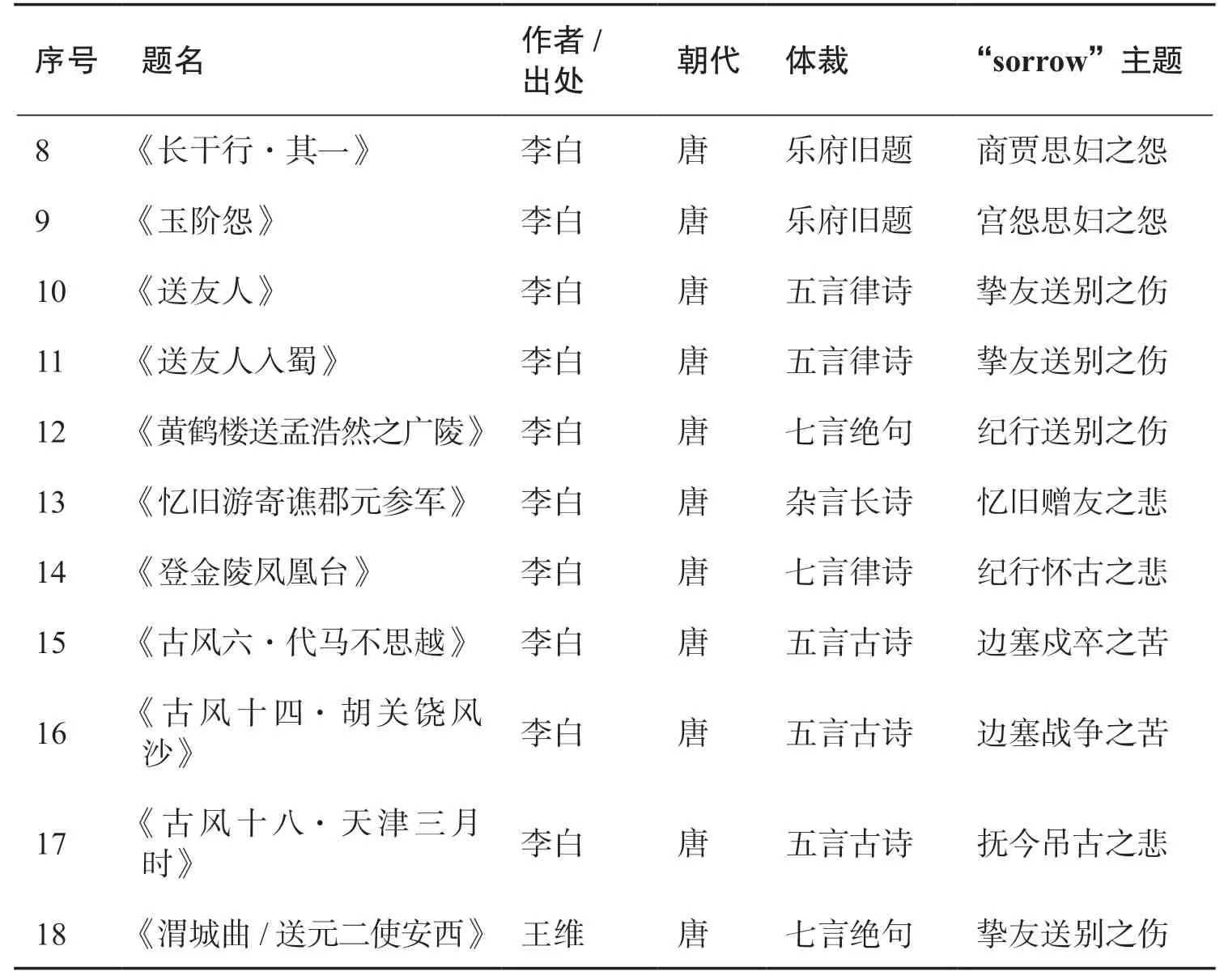

若论主题与意象选材,《神州集》中的19 首诗大致可分为四类主题:战争边塞诗(即战争主题)共3 首,分别为《采薇》《代马不思越》《胡关饶风沙》;闺怨宫怨诗(即女性主题)共4 首,分别为《陌上桑》《青青河畔草》《长干行》《玉阶怨》;赠友伤别诗(即友谊主题)共6 首,分别为《送元二使安西》《送友人》《送友人入蜀》《黄鹤楼送孟浩然之广陵》《忆旧游寄谯郡元参军》《停云》;和山水纪行诗(即咏怀主题)6 首(实译为5 首),分别为《游仙诗·翡翠戏兰苕》《长安古意》《登金陵凤凰台》《天津三月时》《江上吟》和《侍从宜春苑奉诏赋龙池柳色初青听新莺百啭歌》(后2 首实被误译为1 首)。四种主题类型比例大致平衡,略偏重于友谊主题和纪行主题诗歌,详见图1。

图1 《神州集》主题数量及比例

2.2“sorrow”“river”及相关词的词频分析

数字人文研究中的词频分析方法是以数据统计为手段对文本进行挖掘,利用能揭示核心内容的关键词和主题词在文本中出现的频次高低来分析该文本的倾向。据词频分析及文本挖掘可得,上述四类主题均可统摄于“sorrow”主题之下,且庞德编译时倾向于选择“river”意象呈现该主题。

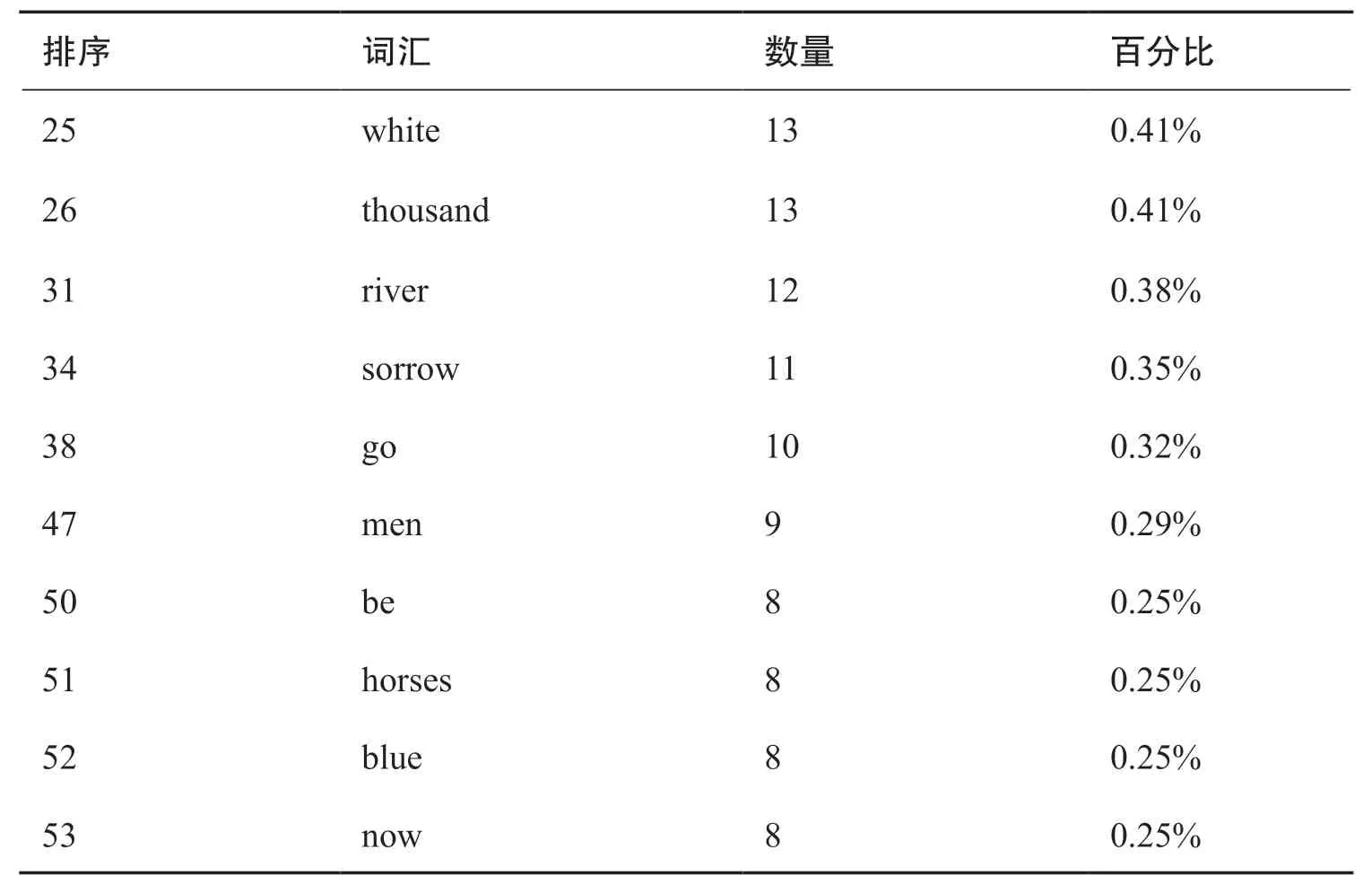

由表2 可见,统计《神州集》所有英文词汇词频数据,除去冠词“the”、连词“and”等虚词及“we”“you”等人称代词外,《神州集》中词频最高且可指代主题的名词性词语为“sorrow”,共出现11 次;词频最高且可视为实际意象的名词性词语为“river”,共出现12 次,甚至直接出现在庞德的译诗题名中。而图1 展示的四类诗歌的主题,无论是战争之苦、闺怨之愁、伤别之悲、怀古之伤均可统摄于“sorrow”这一主题之下。

表2 《神州集》实词词频表前十位

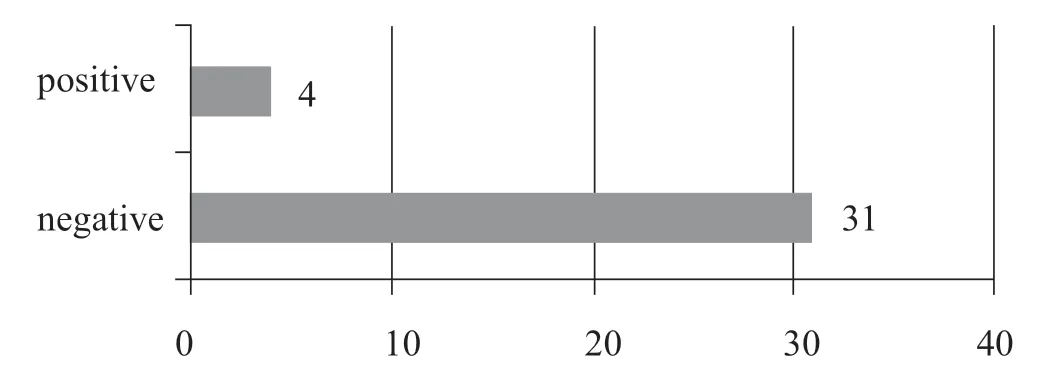

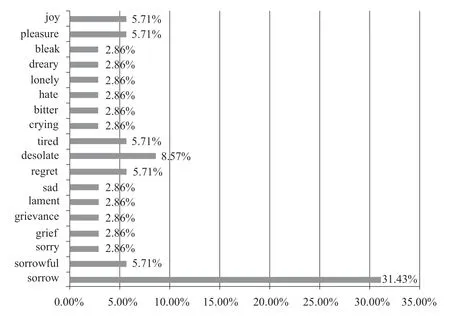

与“sorrow”同义、近义或相关的词汇数量则更多。“sorrow”(n.)一词同义或近义的grief、regret、care、pain 等词汇,都在文本中多次出现,如与sorrow 近义的grief、grievance、sad 等各类情感词,甚至2 次出现在诗题中,见表3。

表3 《神州集》中的“sorrow”及其同义词、近义词

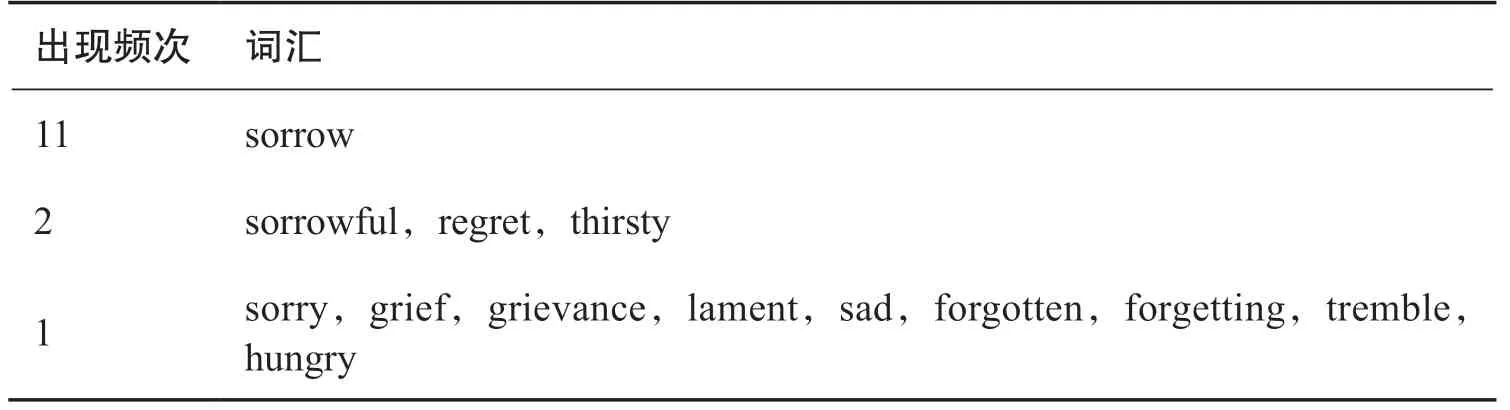

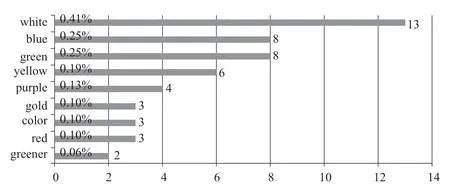

而与“river”相关的意象词也不在少数,以各类“水”意象为主,如图2 所示,“river”一词共出现12 次,其中3 次直接出现在诗题之中。

图2 《神州集》中的“river”及相关词

此外,描写流水状态的词汇(括号中数字表示该词出现次数),如:drift(1)、drifting(2)、flows(1)、floating(3)、spread(3)、hang(5)等,表现出“river”等流水意象的动态;还有与水相关的人、事、物,如:seamen(1)、fountain(1)、dam(1)、bridge(5)等。如果将水意象扩大到与水有关的其他液体,则还有mist(3)、snow(3)、rain(1)等天气词,酒(wine)、眼泪(tear)等名词。而这几类意象都与庞德选诗时侧重的情感主题“sorrow”密切相关,用相关人、事、物构建场景与语境,流水以喻愁言别,潮湿雨雾天烘托伤感意境,酒和泪则是朋友伤别时的宣泄与寄托。

中国古典诗歌中,把“愁”与“水”关联在一起的实例比比皆是,逐渐沉淀为中国诗人面对不同情感(离别、怨恨、伤悲、苦楚、漂泊等)的一种心理结构。与李白以流水喻愁的“抽刀断水水更流”相似,The River Song(《江上吟》等2 首)中的“the waters of Han”(汉水)、Poem by the Bridge at Ten-Shin(《天津三月时》)中 的“the gone waters”(逝水)、Separation on the River Kiang(《黄鹤楼送孟浩然之广陵》)中的“the long Kiang”(长江)都有类似作用。另如译诗Four Poems of Departure(《送元二使安西》)中对“酒”意象的选择,“But you,Sir,had better take wine ere your departure”(劝君更尽一杯酒),更是直接将“wine”与“departure”相联。

可见,“sorrow”(愁)所指涉的情感倾向和主题选择,与“river”(流水)所代表的系列意象(雾、雨、雪、酒、泪等)在《神州集》编译过程中格外受到庞德偏爱,共同构成统摄于“sorrow”主题下的词汇星丛,这种平凡生活中世俗的人情冷暖触动了庞德的心扉。

2.3 “sorrow”的情感倾向及其主导地位

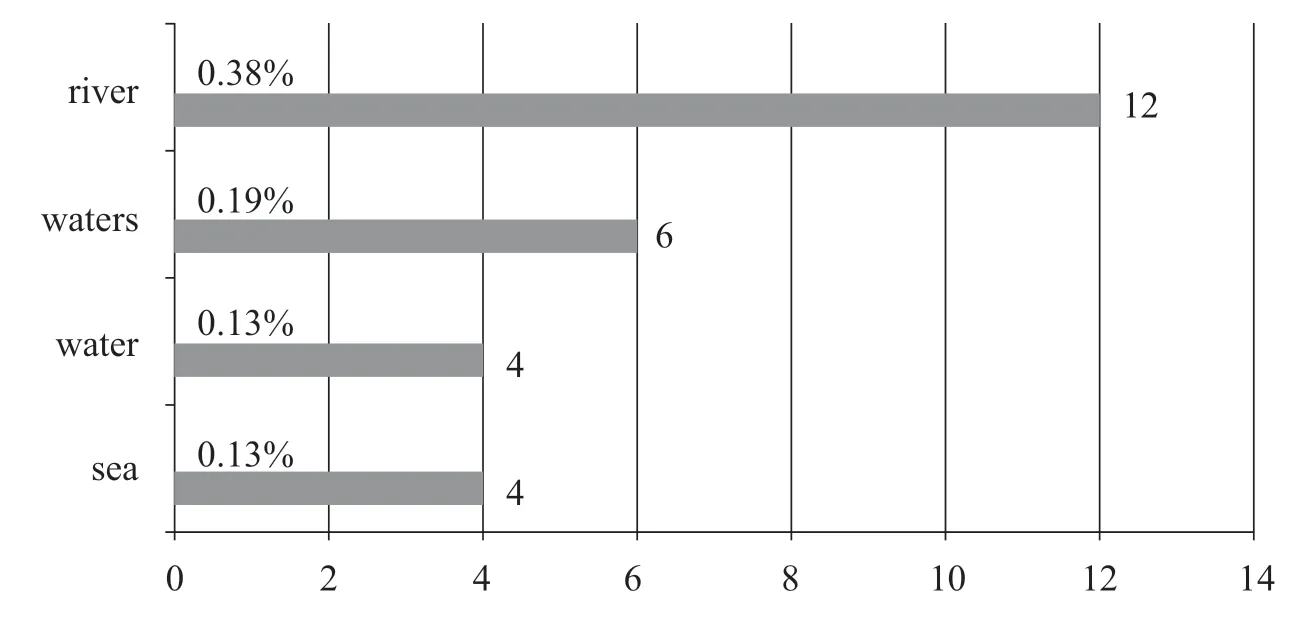

《神州集》中积极(正向)情感词与消极(反向)情感词的比例约为1∶8(详见图3)。从情感倾向看,与“joy”一类积极(正向)情感词相比,“sorrow”一类消极(反向)情感词占绝对优势。

图3 正反情感倾向对比

《神州集》中消极(反向)情感词汇的比例、数量和种类都远超积极(正向)情感词汇,结合图1 中对其选材类型的概括,可见“sorrow”能高度概括《神州集》选材主题偏好,并且庞德在表达消极(反向)情感倾向时运用了复杂多样的表述方式,从表5 可获知,“bitter”“tired”等形容词、“crying”等动词也能直接显示《神州集》选材的消极(反向)倾向。

“sorrow”主题的统摄作用从词汇星丛关系中也可见一斑。图4 中出现的消极(反向)情感词在战争诗中出现23 次,1 次位于标题;咏怀诗中出现3 次;女性主题诗歌中出现2 次,1 次位于标题;友谊诗中出现2 次。即使是较少直接出现消极(反向)情感词的后三类诗歌,所表达的负面情感也都与“sorrow”紧密相关。

图4 正反情感词数据对比

“sorrow”主题在《神州集》中居于秉轴持钧的地位,而“river”类意象则揭示《神州集》的“sorrow”情感倾向,二者共同铸造了中国古典诗歌的丰富意境,具有典型的中国诗歌审美意蕴。正如许多中国古代诗人所表现的一样,“流水”(江河)成为承载“愁苦”的容器与载体。①如:李煜之词“问君能有许多愁,恰似一江春水向东流”(曾昭岷等,1999:741);李清照之词“只恐双溪舴艋舟,载不动,许多愁”(徐北文,1990:64)。

从以上文本挖掘和数据分析中,可见庞德的诗歌艺术理想在选材上偏爱“sorrow”类题材与“river”类意象。

3 《神州集》选材原因初探及其影响

数字人文研究方法“主要是为了识别电子文本中的字符串和模式,而作家用词列表与作家用语索引则有助于学者更加仔细地去观察文本特征。……文学计算(Literary Computing)还是为研究文学风格与文学理论提供了实实在在的洞见”(郭英剑,2018:194)。通过前文对《神州集》中“sorrow”与“river”为主导的词频数据与图表分析,我们可以追问:为何庞德主题选材上偏好离愁苦别类汉诗及与流水相关的动态意象?这与庞德此时正在探索的意象派诗学标准与创新有何关联?显然,对于这些问题的求索有助于我们关注20 世纪初中西诗歌跨文化交流过程中的互补、求异、创新、灵感激发等复杂现象。

3.1 “sorrow”填补了英诗主题的匮乏

批评家休·肯纳曾如是评述庞德译介中国传统诗歌之功:“他尝试着进入一个全然陌生的世界(即指中国诗歌及传统),于己身生发出这一世界固有的思想情感,并用英语表达出来”①“It derives from an attempt to enter an unfamiliar world,develop in oneself the thoughts and feelings indigenous to that world,and articulate them in English.”(Pound,1963:11)(Pound,1963:11)。与费诺罗萨笔记中范围多样的中国诗译介相比,庞德仅选用中国诗19 首加以发表,这必然彰显其编选时的个人偏好、此时心境以及意象派诗歌创新的内在需求,如注重诗歌的意象、神韵、简洁、直观等。

原因之一是中国古典诗词中“sorrow”占主导地位,这类题材在西方浪漫主义诗歌中虽也存在,但在意象选择、用词和表达手法上有很大的差距。庞德面对来自“神州”的中国诗歌,侧重将情感基调定位于“sorrow”为核心的主题星丛之中。以战争诗为例(参见图1 分类),此类诗歌中出现的“sorrow”词汇星丛的频率最高,以展现战争中边塞士卒和底层民众的悲苦情感,尤其在《采薇》编译时庞德多次重复强调“sorrow”,这自然与原诗的重章复沓手法相关,但也体现出庞德对“sorrow”主题的高度关注,以及中国诗人在表现战争痛苦时的简洁、克制与温柔敦厚的诗歌原则。而且,庞德在战争诗中反复强调“sorrow”:“be full of sorrow”出现2次,极言伤怀之盛;“sorrow is strong”“sorrow is bitter”“dreary sorrow”则分别展现伤怀之强、之苦、之郁。在对“sorrow”的多样化描摹中,中国传统诗歌的伤怀之美熔铸到《神州集》中,甚至得到强化与放大,与第一次世界大战期间欧洲读者的消极情绪暗相契合,呼应了当时欧洲大陆弥漫的颓靡情绪,当时社会也正处于“be full of sorrow”的状态,急需这类诗歌抒发同感。“这些愁离恨、厌战愁的主题可以震撼欧洲人的心灵”(蒋洪新,2014,171)。休·肯纳认为《神州集》“基本上就是一本战争之书”:“其中背井离乡的弓箭手,弃妇,被夷平的王朝,远征、孤独的守边将士,以及来自远方的荣耀、珍贵的记忆等,都是从内容不同的丰富笔记中挑选出来的;都对四分五裂的比利时和混乱的伦敦有着敏感的反应”①“Its exiled bowmen,deserted women,levelled dynasties,departures for far places,lonely frontier guardsmen and glories remembered from afar,cherished memories,were selected from the diverse wealth in the notebooks by a sensibility responsive to torn Belgium and disrupted London.”(Kenner, 1973: 202)(Kenner,1973:202)。虽然“战争”主题无法囊括《神州集》选材的全部,但是庞德对“sorrow”主题的重视明显与当时发生在欧洲的第一次世界大战相关。这从某种程度上预示了庞德文学世界化的后期理想,即以中国传统儒家思想拯救危机中的西方文明。

闺怨诗也是汉诗的一大亮点,庞德对此情有独钟。“sorrow”及相关词汇在女性主题诗歌中有直接表现。The Jewel Stair’s Grievance(《玉阶怨》)等闺怨诗之愁怨,伴随着带有神秘东方气质的异国女性形象映入欧美读者眼帘,并且庞德在这类诗题中改用与“sorrow”略有不同的“grievance”或“sorrowful”。赠别诗中,则使用“sorrow”和“regret”强调别离时的怅惘遗憾。山水纪行诗中,则运用“hate”“crying”“sad”等更加强烈的情感意象,呈现通古达今的阔达情感。即使是在没有直接出现“sorrow”及相关词的诗中,仍可见类似情感。

庞德试图用现代西方英语的多类词汇呈现中国诗歌“sorrow”主题内涵的深邃多样。这正是浪漫主义荼蘼的后期维多利亚诗风统治下的诗坛所匮乏的,是时诗坛专注“激情”表现,缺乏中国诗歌含蓄婉转、有所节制的伤怀咏叹主题。也正是通过异同交织的主题联结中西诗歌,用中国诗特有的多层次“sorrow”主题填补西方诗歌在主题和表达方式上的单一乏味、直抒胸臆。与传统英语诗歌中华兹华斯笔下恬静自然的湖河、惠特曼和狄金森笔下洋溢激情的江海、普希金笔下翻腾不息的大海不同①华兹华斯、柯勒律治和骚塞等诗人被誉为湖畔派诗人(Lake Poets)。“大海”是浪漫主义诗人喜爱使用的意象,如:狄金森《我的河在向你奔来》中的“我的河在向你奔来——欢迎么?蓝色的海!”(狄金森,1997:43);普希金《致大海》中则形容大海是“奔放不羁的元素”(普希金,2003:157)。,庞德在《神州集》中呈现的是迥异于西方海洋文明背景下农业田园文明的“伤怀之河”,其情感温婉克制,哀而不伤,且意象选择也是日常生活中常见的自然景物。

3.2 “river”意象与庞德的漂泊经历契合

《神州集》中“sorrow”主题与“river”意象具有明显关联。《神州集》中,“river”共出现12 次,3 次直接出现在诗题中,分别为:The River Song(《江 上吟》),The River-Merchant’s Wife: A Letter(《长干行》)和Separation on the River Kiang(《黄鹤楼送孟浩然之广陵》)。可见庞德对“river”之偏爱。

“river”意象主要有两种与“sorrow”主题建立联系和表达呈现的路径:

首先是具象化的直接表达,路径为:“river”→“sorrow”。以“流水”喻愁是中国传统诗词极为常见的表现手法,以“river”之连绵不断隐喻“sorrow”之源源不断。如在Poem by the Bridge at Ten-Shin(《天津三月时》)中,庞德就接连选用多个“river”或“water”表现如同流水一般时间流逝和咏史伤怀之情。②And evening drives them on the eastward-flowing waters.暮逐东流水。Petals are on the gone waters and on the going.前水复后水。And on the back-swirling eddies.古今相续流。(Pound,1915:14)

“white river”(“白水”)这样与离别相关的、色彩搭配的意象更是中国诗歌所独有,以此也暗示了黄昏时因光线折射而使水面泛白的特殊视觉效果,如渐次渲染的积墨山水,由淡而浓,反复点染,使物象具有苍辣厚重的立体感与质感。庞德在翻译《神州集》时最为偏爱的颜色词即为“white”(详见图5),如《送友人》(李白)中“青山衡北郭,白水绕东城”的译文:“Blue mountains to the north of the Walls,/White river winding about them”;有时原诗中并未出现“白”色,庞德却创造性地加入了“white”,如“右拍洪崖肩”译文中的“the great white sennin”,“浮云游子意”译文中的“a floating white cloud”。在一首短诗中,庞德写道:“中国颜色让我宁静,/因为我觉得玻璃是邪恶的”(Rest me with Chinese colours, / For I think the glass is evil)。在此,诗人鲜明地表达了他对中国颜色的热爱之情,而摈弃教堂令人眼花缭乱的彩色玻璃的颜色。而且,庞德对“白色”这种比较明亮、单纯(而非杂乱)颜色的喜爱一直持续,庞德《诗章》等后续诗作中出现多处“白色”视觉意象①这与庞德与叶芝之间的相互影响有一些关联,1908年庞德与叶芝相识,在1913—1916年的三个冬季,庞德作为叶芝的秘书,与他一起住在萨塞克斯(Sussex)的石屋中,切磋诗艺。叶芝认为“没有别的诗句比彭斯的这两行更富于伤感美了”:“白色的月亮流落在白色的波涛后面,/岁月偕我同尽,啊!”庞德的《白鹿》中“白色”是对此诗的模仿,但同时也可以说庞德从中国译诗中获得了许多启发。(蒋洪新,2014,67),或如The White Stag中的“When the white hart breaks his cover,/And the white wind breaks the morn”直接以2处“white”入诗,或在翻译时以拆字法解构汉字偏旁部首并添译“白色”意象。②“庞德诗中经常出现‘白色’的视觉意象,有一个原因是‘白’这种颜色容易引发‘至诚’、纯洁等联想。所以他的诗中关于‘清洁’的暗示也非常多。”……“庞德通过拆字法把日光、白色等意象与至纯、至诚和新柏拉图主义关于光的理念联系在一起,从而赋予其全新的审美效果,这在一定程度上偏离了该意象在中文语境里的含义。”(王年军,2019:65-66)

图5 《神州集》中的色彩词频

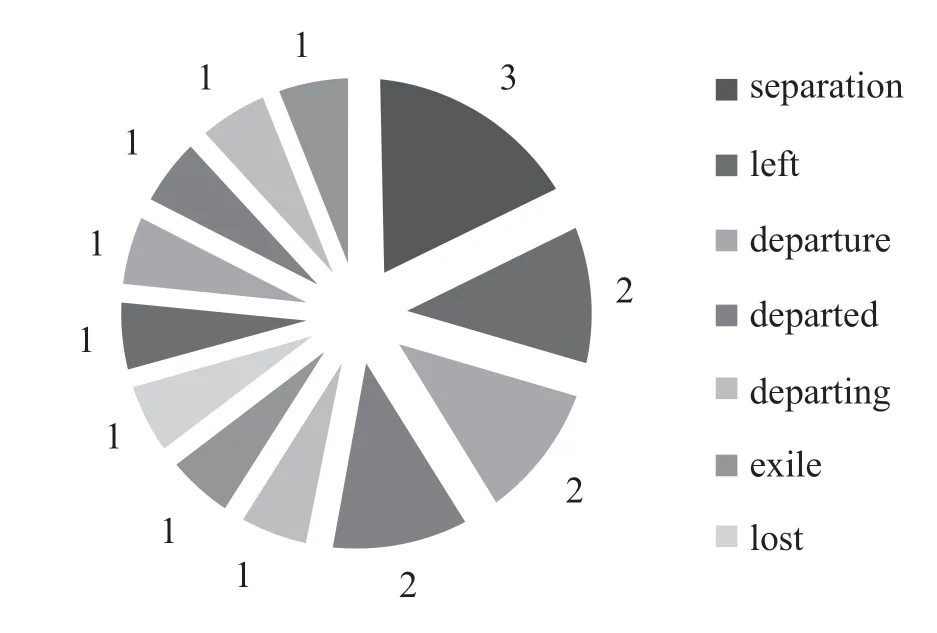

其次,离别远行动作成为联结“river”和“sorrow”的中介,路径为:“river”→“离别远行”动作→“sorrow”。水运是中国古代常用的远行方式,成本低廉、四通八达,在《神州集》选用诗材中,“river”意象常与离别、远行紧密联系,并因此承载“sorrow”主题。此即“羁旅离别”主题的选用,在《神州集》中,相关动词出现的频率极高,且表达形式非常丰富(详见图6)。

图6 《神州集》中的“离别远行”动作

此外,还有与“离开”动作相反的到达、返回、聚集类动作,如隐含对“归返”向往的“returning”“return”,表现对“相聚”期盼的“gathered”,反复出现6 次的“house”意象,以及羁旅途中所必需的“horse”(horse/horses 共出现11 次,是仅次于“river”的名词性意象)。相关词汇如表示道路的“roads”,表示距离的“miles”“distance”,表示方位的“east”“south”更多次出现,辅助完成羁旅漂泊的离别叙事。

庞德对于该类诗题的偏爱与他自身经历密切相关。在庞德编译的文本中,第一人称代词及物主代词反复出现:we(35),my(16),our(13),I(37),抒情主体既是诗歌主人公,实则又与庞德自身汇聚为同一形象。

是时,庞德正客居欧洲,辗转于威尼斯、伦敦和巴黎等城市,在此之前,庞德也曾多次赴欧,远离家乡,于彼岸漂泊交游。1908—1921年间他大部分时间居住在伦敦。庞德携带着“期待视野”对费诺罗萨手稿中的中国诗歌进行挑选,必然呈现出当时他自己远离故土、漂泊四方的处境。因此,庞德在选材过程中偏向于友谊、别离、伤怀等主题的中国诗,于心有戚戚焉。同样,对于离别诗的偏好,在庞德的诗歌创作中均有所体现。

4 《神州集》选材偏好对意象派运动的影响

对庞德而言,翻译与创作是两种互为关联的实践,彼此受益。《神州集》并非忠实于原文的翻译,而是一种改写与再创造,其中的许多字词句做了很多改动,有误译、漏译、删改、随意发挥之处。艾略特认为“就《神州集》而言,庞德是我们这个时代中国诗歌的创造者”(Sieburth,2010:367),“好的翻译不仅仅是翻译,因为译者是经由自己的创造译出原文,据此找寻自我”①“Good translation like this is not merely translation,for the translator is giving the original through himself,and finding himself through.”(Sieburth,2010:365)(Sieburth,2010:365)。

4.1 庞德对中国诗歌的翻译与改写

《神州集》是对庞德翻译观的践行,通过整理费诺罗萨的中诗英译,庞德勘察到了现代诗歌的创新源泉;反之,意象派的诗歌原则也在一定程度上决定了庞德对中国诗的兴趣、了解和翻译。实际上,在庞德接触到费诺罗萨的手稿之前,从1913年持续到1915年,他已经对翟理斯的《中国文学史》中的汉诗英译进行改写,结集在《仪式》(1916)中。1914年,第一本《意象派诗集》(Des Imagistes: An Anthology)就收入了庞德的中国译诗四首:《仿屈原》《刘彻》《扇,致陛下》《蔡赤》。这体现了庞德对中国古诗的“改写”兴趣。如庞德在改写翟理斯所译的汉武帝思怀李夫人所作的《落叶哀蝉曲》时直接将诗题译为《刘彻》(Liu Che),而将原诗题中的落叶融入全诗最后一句中,改翟理斯所译“fallen leaves”为“a wet leaf”,并创造性使用“画面动词”(picturesque verb),如“clings to”来表现“逝去的爱人含情脉脉地依偎着主人公”(钱兆明,2016:34)。

“庞德正是从对维多利亚那种生涩怪诞的翻译措辞的批判中形成了自己独特的诗歌翻译语言观”(王贵明,2005:21)。庞德强调在诗歌翻译时要以现代的眼光看待过去的历史,领略古今之间的文化差异,用当代语言翻译古典诗歌。一方面,庞德在编译中国诗时,试图用现代英语表现其独特的“中国味”,讲究忠实于原文的“意义”与“气氛”(即文本内与文本外的联想意义),句法排列革新,打破了英诗自斯宾塞和莎士比亚以来的格律传统,意象好似刀锋切入句子中,意象并置,用词简练朴素,通俗易懂,接近口语,这无疑给英语诗歌带来了一股富有阳刚的清新锐气。另一方面,庞德在诗题选择上偏好抒发个人情感的爱情诗、友谊诗、咏史怀古诗等,如Old Idea of Chaon by Rosoriu(《长安古意》)、The City of Chaon(《登金陵凤凰台》)、Poem by the Bridge at Ten-Shin(《天津三月时》)都是以今观古之作,而庞德在千余年后再次完成以今观古、以西望东的编译尝试,不断强化其创造性的翻译技巧。在这个意义上,翻译成为了一种再创作,“《华夏集》(又译为《神州集》)远不仅是一本重要的有影响的译集,它事实上是英美现代派诗歌的主要作品之一”(杰夫·特威切尔,1992:86)。

4.2 诗歌题材与主题的日常生活化

就题材和主题而言,《神州集》明显展现出与传统西方诗歌的分异。

首先,在表达“sorrow”主题时,庞德所编译的中国诗常从普通民众的视域出发,例如Song of the Bowmen of Shu(《采薇》)中展现战争之苦的抒情主体是普通士卒“Bowmen”;The Beautiful Toilet(《青青河畔草》)和The River-Merchant’s Wife: A Letter(《长干行》)中的抒情主体都是普通妇人;而在赠友离别诗中抒情主人公都以第一人称“I”出现。其次,对“友谊”主题的偏爱表现出庞德对人世关系的重视,这与他个人的交游甚广密切相关。另外,从日常生活出发,重视人情、表现普通人喜怒哀乐的诗歌选材倾向与意象派诗歌的革新要求暗相契合,可以看作是日常生活审美化的典型表现。

《神州集》中高度重视欧美诗人较少关注的“sorrow”主题(愁苦伤怀)和羁旅离别叙事。赵毅衡强调庞德首次突出表现的特殊题材使当时欧美读者和译者最感震动,“可能是使英美读者感到中国诗现代性的一个重要因素”(赵毅衡,1985:150)。

“river”意象是《神州集》选材时的大胆尝试。农业文明视域下的“river”意象与时间流逝、历史更替、命运感叹、情感表达密切相关,带有明显大河文明色彩的意象选择经由《神州集》进入到海洋文明读者视域中。与传统的浪漫主义诗歌偏重“river”意象的崇高感、激情与雄浑基调体现出明显分异:狄金森笔下的“河流”总奔腾不息,雪莱、拜伦、普希金笔下的“海洋”更激情洋溢,往往与诗人所要表达的自由、个性、个人英雄主义等寓意相关。

正是在《神州集》汉诗英译的创造性翻译与文化偏离中,庞德找到了他革新英美现代诗的某些依据和运用意象的艺术方式,准确触摸和把握到了古典汉诗的美学特点。这种借助“异”(他者)文化来刺激、革新奄奄一息的本土文化的做法,在庞德等现代主义者身上体现得非常明显。

4.3 中国译诗对意象派运动的推动

T.S.艾略特认为庞德的汉诗英译“也丰富了现代英语诗歌”(Sieburth,2010:367)①“Pound has enriched modern English poetry.”(Sieburth,2010:367)。意象主义的多元化主题与诗人诗风,在庞德、弗莱彻等美国意象派诗人的创作中体现为对“中国视觉和语言文化”的高度关注(Thacker,2011:66)。

“意象叠加”(Superposition)或“意象并置”(Juxtaposition of Imagery)的艺术手法是庞德在投身漩涡主义(Vorticism)运动后提出的观点②庞德在《漩涡主义》一文中指出:“这种意象诗是一种意象叠加形式,即它是一个思想放在另一个思想之上。”(转引自陈明明,2008:31)“庞德承担了文学反叛的责任,并将这场运动命名为‘Vorticism’(漩涡主义),刘易斯称以此证明自己作为‘诗人之诗人’的天才。”(Materer,1985:4)。虽此时庞德该手法的运用远不及在《诗章》中复杂成熟,并置、叠加、减省手法使用频率尚不算高,the(285)、and(145)等词仍高频出现,未被高度约简,但是他在《神州集》中尝试着约简的翻译手法。如Separation on the River Kiang(《黄鹤楼送孟浩然之广陵》)中,将“烟花三月下扬州”译为“The smoke-flowers are blurred over the river”,省略了“扬州”,表现“smoke-flowers”和“river”的互动关系。

在经由庞德修改删节的艾略特《荒原》(The Waste Land)中,我们能够看到省略联结、意象与典故并置等手法的大量运用,某种程度上也是经由《神州集》而受到中国诗歌技巧及庞德诗学的影响。而美国当代的“深度意象派”(Deep Imagism)喜欢使用较长叙事性诗题的习惯,也继承了庞德开辟的现代诗歌传统,受到了中国诗歌拟题方式的影响。

此外,《神州集》多次直接使用“漩涡”类意象,增加场景张力,如“twirl”“turmoil”“swirling”“eddies”“swift”等与“漩涡”相关的动词或意象共出现9 次。这与庞德在意象派运动之后,继续倡导的漩涡主义一脉相承。

作为英美新诗运动的领军人物,庞德对中国的关注从侧面反映出当时英美新诗诗人及读者对远东的兴趣,甚至有人认为美国的新诗运动存在的理由就是因为它接受了中国诗歌的影响。有些学者认为“中日诗歌之实例对意象派诗歌的早期发展起到了重要作用”①“The examples of Chinese and Japanese poetry were instrumental to the early development of images.”(Kern,1996:180)(Kern,1996:180),庞德也曾多次提及中国诗歌创作技巧与意象派诗歌的关联:“当我译写《神州集》之时,我对声音的相关技巧一点儿也不了解,现在,我确信中国诗歌中一定存在或曾经存在过这种技巧”②“When I did Cathay,I had no inkling of the technique of sound,which I am now convinced must exist or have existed in Chinese poetry.”(Paige,1971:293)(Paige,1971:293)。

而美国现代诗歌试验地《诗刊》的主编哈里特·门罗(Habrriet Monroe)也指出新诗派的最大贡献就是发现了中国诗:“意象派可能是追寻中国魔术的开始,而这种追寻会继续下去,我们将会越来越深地挖掘这个长期隐藏的遥远的宝石矿”(转引自李伟民,1989:174)。从词源看来,“Cathay”③拉丁语中的Cataya一词在欧洲文艺复兴时期进入英语,并逐步演化成Cathay。与“China”大相径庭。《神州集》描摹的不是现实中的“China”,而是贝利·阿亨(Barry Ahearn)所说的神秘、遥远而浪漫的“Cathay”(Qian,2003:144-146)。毫无疑问,庞德在这种异国情调式的东方想象中,为20 世纪初的英美现代诗歌的革新带去了一股清新自然、富有人情之美的“中国风”。意象主义诗人试图在“中国风”中寻觅能使之与世界维持紧密联系的具象主体,庞德好友刘易斯(Wyndham Lewis)便赞赏此种源于“语言暗示”(verbal undertones)的力量,而庞德本人也在1915年的《诗刊》(Poetry)中如是写道:“本世纪,我们可能会在中国发现一个崭新的希腊”(Kronegger,2012:186)。

5 结语

当代数字人文为传统的人文学科提供新的研究范式与新的学术视角,无论在微观的词汇、意象检索统计还是宏观的体裁、类型和写作风格分析方面,都体现了不同于传统文学研究的角度,这使得定性、描述和批评的研究一定程度上转化为量化的、可视的和非主观的数字成果。本文采用数字人文的研究方法,通过对《神州集》的“sorrow”主题和“river”意象及相关词汇星丛的数据分析,揭示了庞德在编译时的题材与主题偏好、意象选择、意象叠加的艺术技巧,以此说明中国古典诗歌的编译与庞德在流亡状态中进行的诗学革新相互契合、彼此激发,这既折射了庞德此时颠沛流离的生活困境与处于一战中的欧洲文化危机感之关联,同时也促进了他主导的意象派和漩涡主义诗歌运动,使得中国古典诗歌成为激活英美诗歌现代话语的重要催化剂。在瞻前顾后的历史进程中,我们惊喜地发现,《神州集》成为一座神奇的跨文化之桥——让我们看到中国古典诗歌如何在异国他乡吐露着现代主义的芬芳。