韶关南雄市观音岽自然保护区蕨类植物区系研究

王梦楠,胡希军,梁 胜,韦宝婧,李芮芝

(中南林业科技大学 风景园林学院,湖南 长沙 410004)

蕨类植物在植物组成中扮演重要角色,在整个生态系统中占有重要的地位。它既是高等孢子植物,又是低等维管植物,在植物进化历程中处于十分关键的过渡阶段[1-2]。蕨类植物不仅是森林植被中草本层的重要组成部分,对森林生长发育有着重大影响,是生态环境质量指示植物,同时也是推测物种地理分布的重要依据[3-4]。了解某一地区蕨类植物的组成和区系分布特征,对于探讨该区蕨类植物区系的起源和发展具有重要意义[5]。韶关南雄市观音岽自然保护区的植被区系位于华中、华南植物区系交汇过渡的区域[6],蕨类植物组成丰富、区系地理成分完整多样。通过对韶关南雄市观音岽自然保护区蕨类植物的科属组成、区系特征等进行统计分析,为该区蕨类植物的合理利用、开发以及保护提供科学参考,以期丰富蕨类植物区系研究。

1 研究区域概况

韶关南雄市观音岽自然保护区(简称观音岽自然保护区)位于粤北重镇南雄市的西、南两翼,地理坐标为东经114°00′10"至114°08′05"、北纬22°06′06"至25°10′00",土地总面积约2 869 hm2。该区属温暖的亚热带季风湿润气候区,具有四季分明,冬短夏长的特点;年平均气温19.6℃,年均太阳辐射量111.666 7 Kcal/m2,年平均降雨量1 551.1 mm,为蕨类植物生存繁衍创造了良好的生存环境。该区地质构造属粤北坳陷,出露岩石主要为晚古生代地层的燕山期花岗岩;该区土壤类型以红壤为主,随海拔呈垂直分布,海拔250~700 m为红壤,700 m以上为山地黄壤[7],生境多样复杂,适合蕨类植物的生长。

2 研究方法

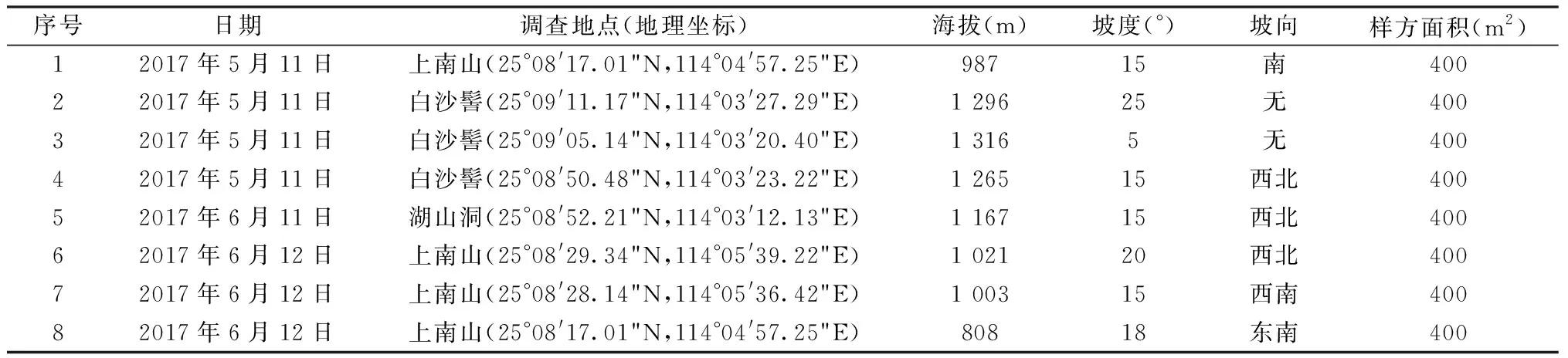

通过采取样方、观测点调查等相结合的野外调查方法(见表1),依照《中国植物志》[8]等对蕨类植物进行鉴定分类,消除异名产生的影响,以秦仁昌分类系统为依据,基于现代蕨类最新分类系统[9],编撰了观音岽自然保护区蕨类植物名录。

表1 观音岽自然保护区调查样方的基本信息

对观音岽自然保护区蕨类植物进行区系成分统计分析时,参考吴征镒[10-11]对种子植物地理成分以及属的分布区类型的划分标准,以臧得奎[1]、陆树刚[12]等对于蕨类植物区系的划分为原则,计算比例时不包括世界分布类型[14]。

与相邻地区之间的相似程度采用Czeha-nowski[11]系数计算,并对相似性系数进行分析。

3 观音岽自然保护区蕨类植物组成分析

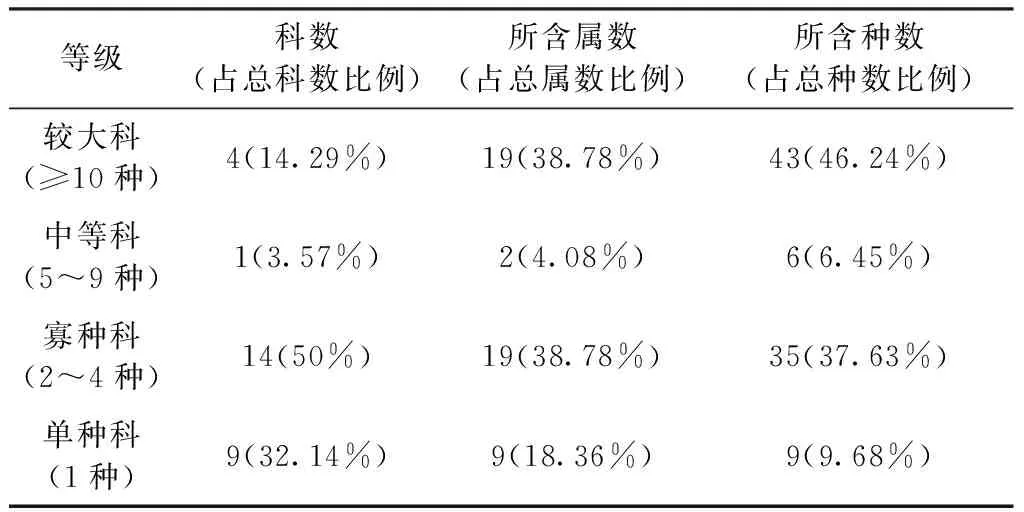

3.1 科的组成分析

观音岽自然保护区蕨类植物共有93种,隶属于28科49属,分别占中国蕨类植物科(63)、属(231)、种(2 600)数的44.4%、21.2%、3.6%。根据科内种数的大小,划分为4个等级(见表2),其中较大科(≥10种)有4科19属43种,分别占总科数、总属数、总种数的14.29%、38.78%、46.24%,分别为水龙骨科(Polypodiaceae)11种、鳞毛蕨科(Dryopteridaceae)11种、凤尾蕨科(Pteridaceae)11种、金星蕨科(Thelypteridaceae)10种。中等科(5-9种)仅有蹄盖蕨科(Athyriaceae),含2属6种,分别占总属数、总种数的4.08%、6.45%。单种科(2~4种)和寡种科(1种)共计23科28属44种,分别占总科数、总属数、总种数的82.14%、57.14%、47.31%,构成了该区蕨类区系的主体,说明观音岽自然保护区蕨类植物科内结构较为简单,优势科明显,以单种科、寡种科为主。

表2 观音岽自然保护区蕨类植物科的数量统计

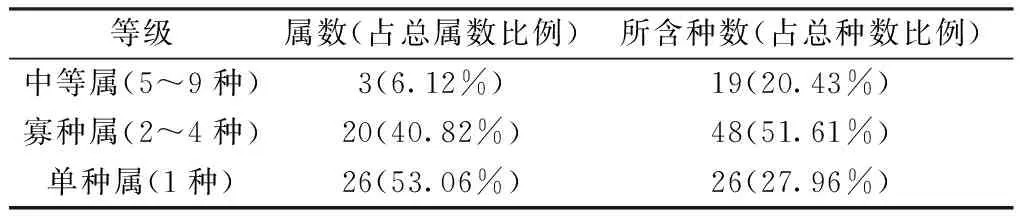

3.2 属的统计分析

观音岽自然保护区蕨类植物区系49属分为3个等级(见表3)。中等属(5~9种)共计3属19种,分别占总属数、总种数的6.12%、20.43%,分别为:凤尾蕨属(Pteris)9种、双盖蕨属(Diplazium)5种、鳞毛蕨属(Dryopteris)5种。寡种属(2~4种)共计20属48种,分别占总属数、总种数的40.82%、51.61%,分别为:铁角蕨属(Asplenium)4种、薄唇蕨属(Leptochilus)4种、里白属(Hicriopteris)3种、耳蕨属(Polystichum)3种、鳞盖蕨属(Microlepia)3种、圣蕨属(Dictyocline)2种、木贼属(Equisetum)2种、瓶蕨属(Vandenboschia)2种、紫萁属(Osmunda)2种、书带蕨属(Haplopteris)2种、凤了蕨属(Coniogramme)2种等。该区单种属(1种)最为丰富,共计26属26种,分别占总属数、总种数的53.06%、27.96%,如金毛狗属(Cibotium)、观音座莲属(Angiopteris)、骨碎补属(Davallia)、贯众属(Cyrtomium)、芒萁属(Dicranopteris)等。单种属和寡种属是该区蕨类属的主要组成成分,极大地丰富了观音岽自然保护区蕨类植物多样性,表明该区蕨类植物属内结构比较简单、分化程度不高[17]。

表3 观音岽自然保护区蕨类植物属的数量统计

3.3 种的统计分析

参考严岳鸿[17]等人对中国蕨类植物濒危等级划分的标准,发现该区易危蕨类植物有槲蕨(Drynariaroosii)、华南凤尾蕨(Pterisaustrosinica),共2种;近危蕨类植物有胄叶线蕨(Leptochilus×hemitomus)、福建观音座莲(Angiopterisfokiensis),共2种;无危的蕨类植物有贯众(Cyrtomiumfortunei)、光里白(Diplopterygiumlaevissimum)、书带蕨等85种;数据缺乏的有4种。同时,参照《国家重点保护野生植物名录(第1批)》[18],该区统计到1种国家级二级保护植物——金毛狗(Cibotiumbarometz)。

该区有许多古老科的后裔种分布,例如侏罗纪的海金沙(Lygodiumjaponicum)、乌毛蕨(Blechnumorientale),古生代的福建观音座莲,中生代前期的芒萁(Dicranopterispedata)、里白(Diplopterygiumglaucum)等[20]。这充分说明观音岽自然保护区蕨类区系是在古老的植物区系基础上发展起来的,同时也表明该区生态环境优越,保护了古老种的生存环境。

4 观音岽自然保护区蕨类植物区系成分分析

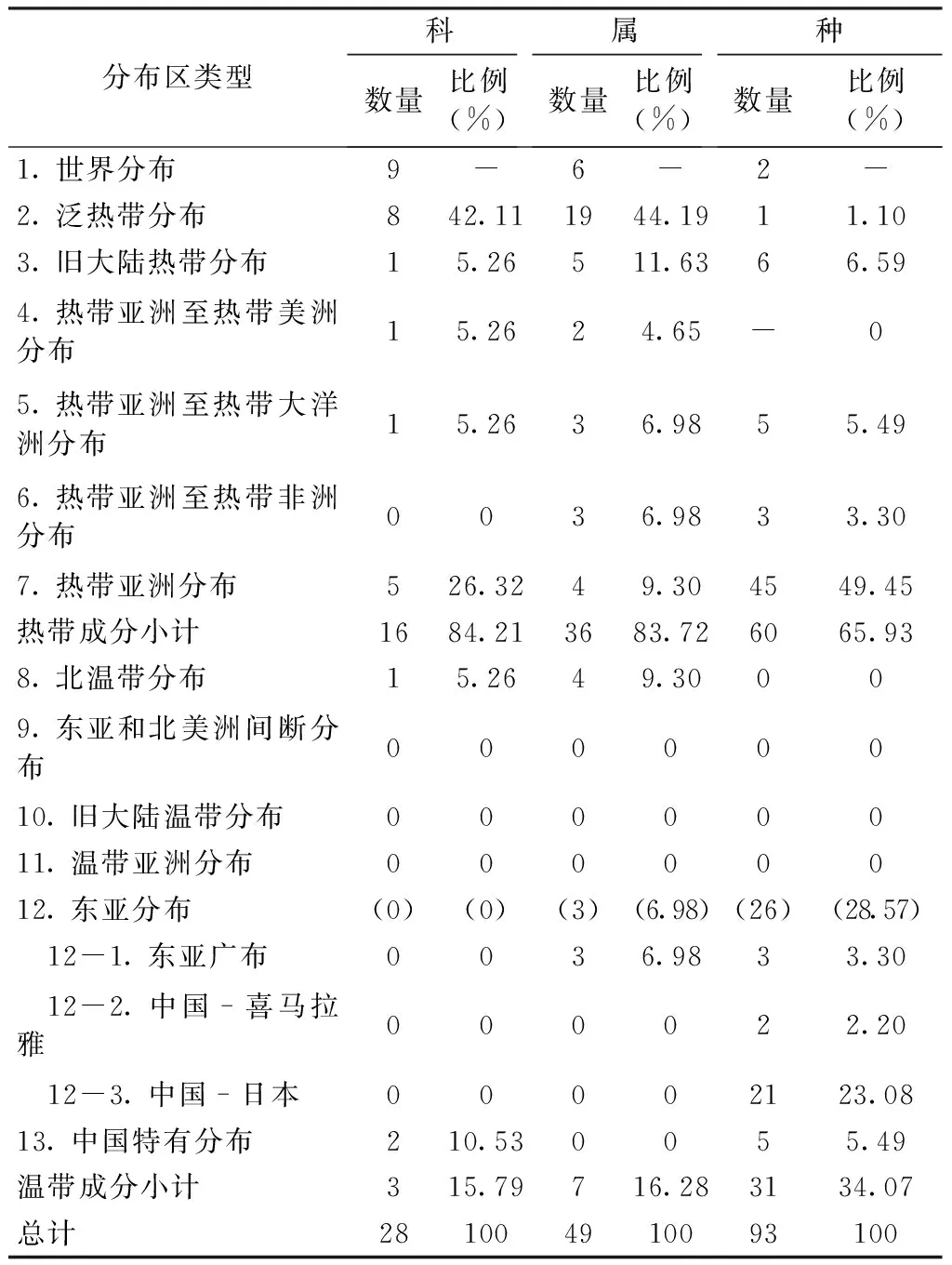

4.1 科的分布区类型

观音岽自然保护区蕨类植物28科划分为8个分布区类型(见表4),其中属于世界分布的有蕨科(Pteridiaceae)、满江红科、水龙骨科等9科;属于泛热带分布有蚌壳蕨科(Dicksoniaceae)、海金沙科、凤尾蕨科、碗蕨科(Dennstaedtiaceae)、里白科、膜蕨科(Hymenophyllaceae)等8科,占总科数(除去世界分布,下同)的42.11%;热带亚洲分布有裸子蕨科(Hemionitidaceae)、骨碎补科(Davalliaceae)、鳞始蕨科、肾蕨科(Nephrolepidaceae)、中国蕨科共5科,占总科数的26.32%;旧大陆热带分布有观音座莲科(Angiopteridaceae)1科;热带亚洲至热带美洲分布有瘤足蕨科(Plagiogyriaceae)1科,热带亚洲至热带大洋洲分布有槲蕨科(Drynariaceae)1科,北温带分布有木贼科1科,这4个单型科分别占总科数的5.26%;中国特有分布有金星蕨科、鳞毛蕨科2科,占总科数的10.53%。

表4 观音岽自然保护区蕨类植物科、属、种分布区类型

从科的地理成分来看,世界分布类型、泛热带分布类型占绝对优势,热带亚洲分布类型次之。热带性质16科,温带性质3科,分别占总科数的84.21%、15.79%,表明观音岽自然保护区蕨类植物科的区系热带性质更为明显,与该区地处亚热带的地理位置相符合。

4.2 属的分布区类型

观音岽自然保护区蕨类植物49属划分为9个分布区类型(见表4),其中世界分布的属有鳞毛蕨属、木贼属、铁线蕨属(Adiantum)等9属;泛热带分布有凤尾蕨属、凤了蕨属、复叶耳蕨属(Arachniodes)、海金沙属(Lygodium)、里白属、鳞始蕨属(Lindsaea)、满江红属(Azolla)、肾蕨属(Nephrolepis)、乌蕨属(Stenoloma)、书带蕨属等19属,占总属数(除去世界分布,下同)的44.19%;旧大陆热带分布有观音座莲属、鳞盖蕨属、芒萁属、石韦属(Pyrrosia)、阴石蕨属(Humata)共5属,占总属数的11.63%;北温带分布和热带亚洲均有4属,分别占总属数的9.30%,分布有狗脊属(Woodwardia)、耳蕨属、紫萁属、卵果蕨属(Phegopteris),以及圣蕨属、金粉蕨属(Onychium)、薄唇蕨属、骨碎补属;东亚广布、热带亚洲和热带大洋洲分布以及热带亚洲至热带非洲分布均有3属,分别占总属数的6.98%,分布有伏石蕨属(Lemmaphyllum)、凸轴蕨属(Metathelypteris)、修蕨属(Selliguea),槲蕨属(Drynaria)、针毛蕨属(Macrothelypteris)、对囊蕨属(Deparia)以及盾蕨属(Neolepisorus)、贯众属、瓦韦属(Lepisorus);热带亚洲至热带美洲分布有双盖蕨属、金毛狗属2属,占总属数的4.65%。

从属的地理成分来看,泛热带分布类型占比最高,旧大陆热带分布类型次之。热带性质的属36属,占总属数的83.72%,温带性质的属7属,占总属数的16.28%,与科的结果一致。这表明,属的区系以热带和亚热带为主,具有明显的热带亲缘特征。

4.3 种的分布区类型

从种的区系地理成分来看,该区地理成分以热带亚洲分布和东亚分布为主,其中热带亚洲分布占主要优势,东亚分布的中国-日本分布次之。热带性质成分有60种,占总种数的65.93%,温带性质成分有31种,占总种数的34.07%。这些特点表明该区蕨类植物区系联系广泛,呈现比较明显的亚热带性质,与中国-日本分布联系密切。

5 与邻近地区蕨类植物区系的联系

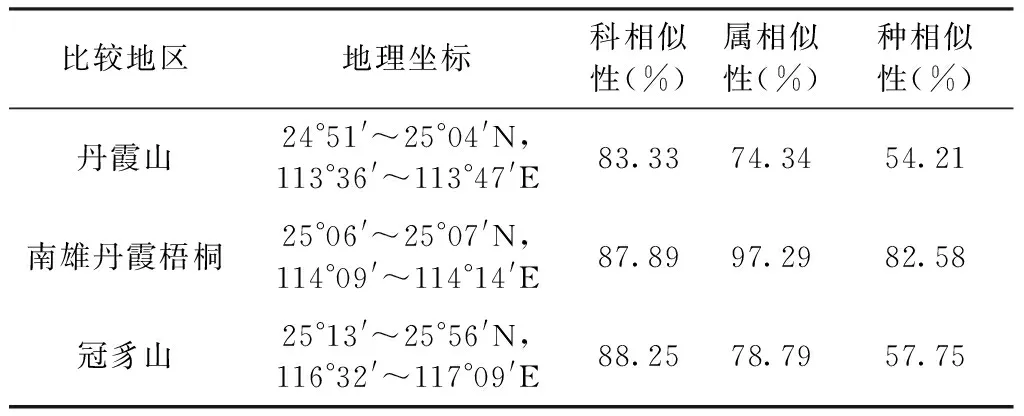

在植物区系地理研究中,相似性系数是一个的很重要参数,既可以明确两个或多个区之间植物区系的相关程度,同时也对植物区系分区以及研究过渡地区植物区系地理属性具有重大意义[20]。相似性系数SC=2C/(A+B)×100%,式中A、B分别为甲乙两地植物科、属、种数目,C为两地共有的植物科、属、种数目。数值越大,则植物区系起源和演化关系就越密切。分别与广东韶关丹霞山国家级自然保护区(简称丹霞山),南雄丹霞梧桐自然保护区(简称南雄丹霞梧桐),连城冠豸山国家森林公园(简称冠豸山)共3个地区的蕨类植物区系进行比较分析。计算观音岽自然保护区与其他3个相邻的蕨类植物区系相似性系数,各研究区蕨类植物科属均采用同一分类系统,结果见表5。

从表5可以看出,在科级水平上观音岽自然保护区与其他研究区差异不明显,相似性系数均大于80%,表现出一致的相似性,表明与这三个地区在蕨类植物区系上有着必然的历史联系。属的相似性系数与南雄丹霞梧桐的最高,为97.29%,与冠豸山(78.79%)次之,与丹霞山(74.34%)最低。种的相似性系数也同样表现出与南雄丹霞梧桐最高(82.58%),与冠豸山次之(57.75%),与丹霞山为最低(54.21%)。在各级水平上观音岽自然保护区与南雄丹霞梧桐均表现出较高的相似性,这反映了两地不仅存在历史联系,近代自然地理联系也十分密切,地理亲缘关系明显,南雄丹霞梧桐与观音岽自然保护区距离最近,与其所处地理位置相符。

表5 观音岽自然保护区与其他3个研究区蕨类植物区系相似性系数

6 结论与讨论

观音岽自然保护区蕨类植物多样性丰富,共有28科49属93种。该区蕨类植物优势科属明显,科属内分化水平不高,单种科属、寡种科属占主要部分;蕨类植物科属组成中既有古老科、中生代科的后裔,也有较为进化的类群,进化关系连贯。

在植物生态类型方面,该区蕨类植物生态类型丰富多样,含有土生蕨类62种、附生蕨类28种、水生蕨类3种,分别占总种数的66.66%、30.11%、3.23%。该区以土生蕨类为主,附生蕨类占比较低,具有典型的亚热带常绿阔叶林生态系统中蕨类植物生态类型的分布特征,与该区所处地理单元气候特征相吻合。

在地理成分组成上,热带成分在科、属水平上占绝对优势,分别占除世界分布类型外总科数、总属数的84.21%、83.72%,主要以泛热带分布类型、亚热带分布类型为主;种水平上以热带类型和东亚类型为主,分别占除世界分布类型外总种数的65.93%,34.07%,其中,东亚类型中的3个亚型中,中国-日本分布类型占东亚分布类型的80.77%,表明该区的植物区系形成过程中,受中国-日本分布型的影响较明显,呈现出从热带成分向温带成分渗透和过渡的特征。

在地理亲缘关系上,该区与丹霞山、南雄丹霞梧桐、冠豸山在科水平上的相似性系数均在80%以上,整体上与南雄丹霞梧桐的联系最为紧密,与冠豸山次之,与丹霞山的联系较为疏远。该区与南雄丹霞梧桐起源于相同的地理单元,联系密切,明显区别于其他区域。

通过对观音岽自然保护区蕨类植物区系的调查分析显示,该保护区内的珍稀蕨类植物有着重要的科研价值以及潜在保护价值,如国家重点野生保护植物金毛狗,处于易危状态的的槲蕨和华南凤尾蕨等,在保护区的建设发展中,可采取就地保护,建立相关种质资源库等科学措施。针对保护区现状问题,急需完善相关保护管理制度,改善基础设施,提升工作人员的专业水平,加强法律法规宣传,提高周边居民对保护区内生态环境的保护意识。