晋察冀抗日根据地惩治犯罪研究*

——基于23部法律规范、政策文件的实证考察

姚 明

(铜陵学院 法学院,安徽 铜陵 244061)

抗日根据地肩负着与日本侵略者展开军事斗争,争取和团结国民党进步力量,组织根据地生产建设等多重任务,因此必须有力惩治各类刑事犯罪,维护社会治安,以生成一个稳定、和谐的内部环境。晋察冀抗日根据地作为我党在抗战时期建立的十九个根据地之一,其关于惩治犯罪的立法、政策出台时间较早,也较为完善,具有一定的代表性。笔者拟以晋察冀抗日根据地为研究对象,通过实证考察分析其颁布实施的23部涉及惩治犯罪的法律规范、政策文件,对晋察冀抗日根据地惩治犯罪的历史剖析探讨之。

一、晋察冀抗日根据地惩治犯罪立法、政策实证考察

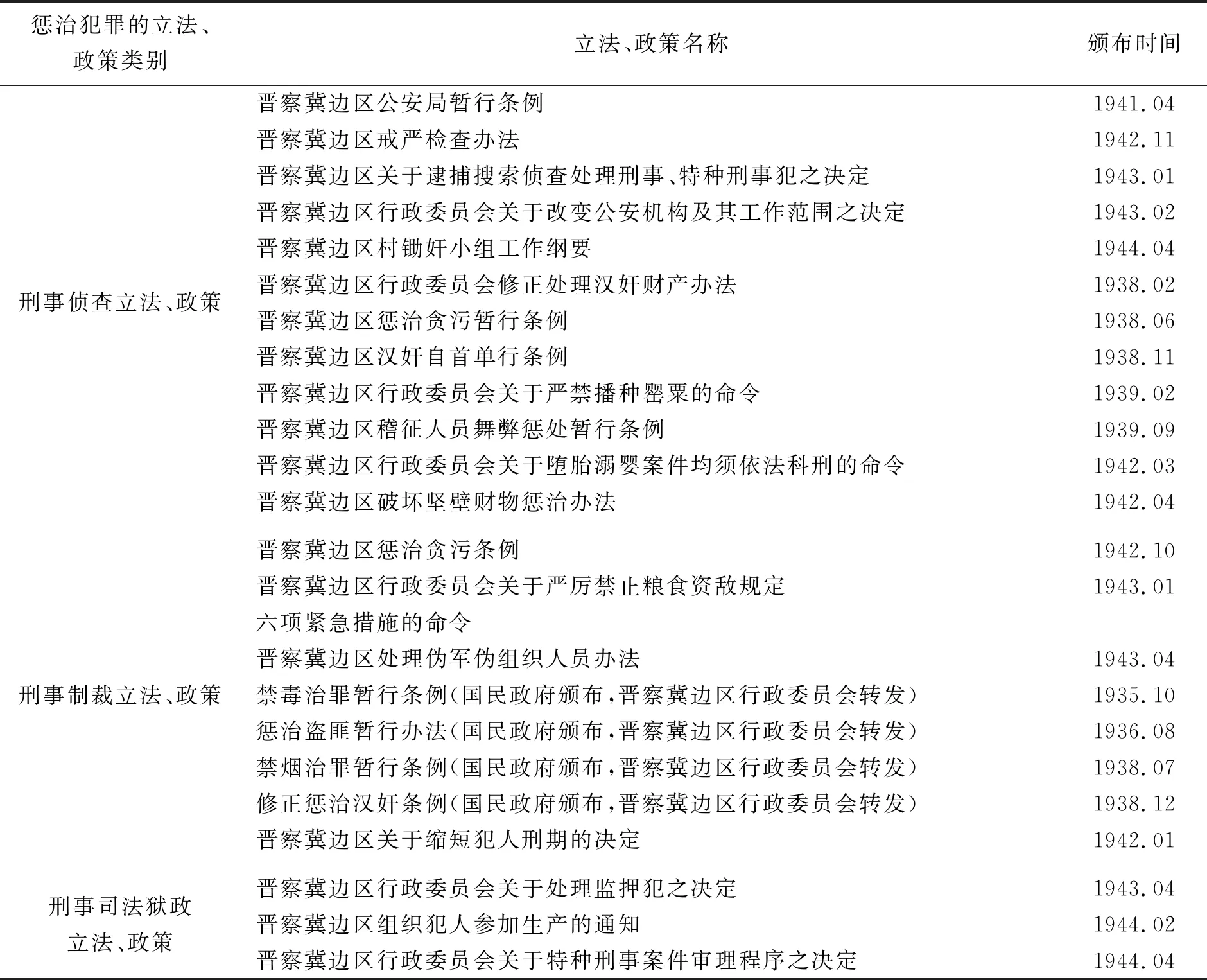

2020年6月笔者通过梳理考察发现,晋察冀抗日根据地共计出台了23部涉及惩治犯罪的立法、政策,见表1。

表1 晋察冀抗日根据地惩治犯罪立法、政策简表

通过对上述晋察冀抗日根据地颁布实施的23部惩治犯罪的立法、政策梳理分析发现,其呈现以下特征:

(一)以渎职类、涉毒类犯罪以及汉奸卖国犯罪作为惩治重点

通过考察发现,晋察冀抗日根据地颁布的23部惩治犯罪的立法、政策“聚焦性”特征极其明显,主要集中在渎职类、涉毒类犯罪和制裁汉奸卖国三个方面。在刑事侦查立法、政策方面,《晋察冀边区公安局暂行条例》第四条关于公安局的工作任务和职责的五项内容中,就有“一、侦查、破获通谋敌人破坏边区军事、政治、经济、文化、交通设施,危害边区党政军民机关团体工作人员及人民的敌探汉奸……四、揭破敌伪阴谋,教育广大民众开展锄奸运动;五、办理汉奸自首”[1] 556,其中3项内容直接针对汉奸卖国犯罪。在刑事制裁方面,晋察冀抗日根据地自行颁布的10部立法、政策中就有《晋察冀边区行政委员会修正处理汉奸财产办法》《晋察冀边区惩治贪污暂行条例》《晋察冀边区稽征人员舞弊惩处暂行条例》和《晋察冀边区行政委员会关于严禁播种罂粟的命令》等8部围绕渎职、毒品和汉奸的犯罪问题,占比高达80%。

(二)自行颁布立法、政策与国民政府颁布的法律文件混同使用

1937年9月22日,国民党中央通讯社播发了《中共中央为公布国共合作宣言》,随后蒋介石发表谈话,承认了共产党的合法地位,这标志和宣告了国共两党为抗击日寇、抵御外辱第二次合作的形成,自此中国共产党取得了公开的合法地位。这对中国共产党领导的抗日根据地政权而言,形成了既享有极大的独立自主性,又在一定程度上接受国民党政权领导的政治局面,直接导致了晋察冀抗日根据地政府在惩治犯罪时不仅能够独立自主地制定适用于根据地的《晋察冀边区破坏坚壁财物惩治办法》《晋察冀边区行政委员会关于严厉禁止粮食资敌规定六项紧急措施的命令》等立法、政策,亦可通过“转发适用”国民党政府颁布的《禁毒治罪暂行条例》《惩治盗匪暂行办法》《禁烟治罪暂行条例》和《修正惩治汉奸条例》等4部立法来制裁犯罪,事实上形成了二者混同使用的独特局面。

(三)将刑事犯罪区分为特种刑事犯和普通刑事犯这两种类型

晋察冀抗日根据地基于根据地惩治犯罪的实际需要,将刑事犯罪区分为特种刑事犯和普通刑事犯两种类型。按照1943年2月4日实施的《晋察冀边区关于逮捕搜索侦查处理刑事、特种刑事犯之决定》第二条的规定,“犯国民政府修正惩治汉奸条例之罪者;犯国民政府惩治盗匪暂行办法之罪者;犯国民政府禁毒治罪暂行条例之罪者;犯晋察冀边区惩治贪污条例之罪者;犯晋察冀边区破坏坚壁财物惩治办法之罪者”[1]551等五种类型属于特种刑事犯,同时依据该《决定》第一条等相关条款之规定,其余类刑事犯罪除《中华民国刑法》及晋察冀抗日根据地相关立法、政策的特殊规定外,均为普通刑事犯。同时,对于该两类犯罪的侦查、审判工作,相关立法亦做出了权力安排和划分,如《晋察冀边区公安局暂行条例》第五条规定,“公安局依据法定手续,对于确有证据的特种刑事犯,有逮捕权,对于扰乱社会治安,破坏边区的非法分子,有检举拘留权……特种刑事犯涉及武装部队人员时,公安局不得直接逮捕,应通知部队的主管机关处理之”[1]555;《晋察冀边区关于逮捕搜索侦查处理刑事、特种刑事犯之决定》第十八条、第十九条规定,“普通刑事案件之审判,由司法机关为之;特种刑事案件之审判,由军法机关为之”[1]551,同时晋察冀抗日根据地政府为将特种刑事犯与普通刑事犯的审理加以程序上的区别,还于1944年4月15日专门出台了《晋察冀边区行政委员会关于特种刑事案件审理程序之规定》。

二、晋察冀抗日根据地惩治犯罪的合理进步之处

(一)科学区分既遂犯与未遂犯等犯罪形态

依照犯罪情节、犯罪阶段等因素,划分不同的犯罪形态,是科学施以刑罚的基础,是罚当其罪等现代刑法理念的重要组成部分。通过对晋察冀抗日根据地惩治犯罪的立法、政策考察发现,其较为科学地对不同犯罪形态进行划分,相关理念不仅契合历史,亦符合现代刑法法理的要求。一是科学划分了既遂犯和未遂犯。所谓既遂犯是指犯罪人已经着手实行完成了犯罪,未遂犯是指因外界因素而导致犯罪人虽已着手实施,但未能完成的犯罪行为,在量刑上未遂犯应当比照既遂犯从轻减轻,晋察冀抗日根据地科学地贯彻了这一理念。例如,1942年4月出台的《晋察冀边区破坏坚壁财物惩治办法》第四条规定,“有下列行为之一者,处两年以上七年以下有期徒刑,得并科二千元以上之罚金:一、盗窃坚壁财物者……前项第一款之未遂犯罚之”[2]551;二是将预备犯纳入犯罪形态予以惩治。预备犯亦称为犯罪预备,是指为实施犯罪而准备工具、制造条件,但尚未正式着手实行的犯罪形态,晋察冀抗日根据地注意到了对有些犯罪行为预备状态必须予以惩治的必要性。例如,1938年6月出台的《晋察冀边区惩治贪污暂行条例》第二条对根据地政权危害极大的诸如克扣军饷、盗(卖)军用品等五种犯罪的预备状态纳入了惩治范围,即该《条例》第五条所指出的,“预备阴谋犯第二条之罪者,处二年以上七年以下有期徒刑,犯第三条之罪者,处一年以下有期徒刑”[3]56;三是做出了共同犯罪应当连带承担罚金的规定,有力保障了罚金刑的执行到位。例如,1939年9月颁布的《晋察冀边区稽征人员舞弊惩处暂行条例》第五条规定,“二人以上共同舞弊者所科罚金,应连带负责,但均无力交纳者,分别予以监禁。”[4]

(二)构建了从轻减轻等刑事刑罚制度

通过梳理考察发现,针对惩治犯罪之实际需要,晋察冀抗日根据地构建了若干刑事制度,有力提升了惩治犯罪的科学化水平和实效。一是构建缺席审判制度,有力制裁严重犯罪行为。例如,1943年4月12日颁布的《晋察冀边区处理伪军伪组织人员办法》第七条规定,“凡罪大恶极之汉奸,不论已获未获,均得由边区行政委员会、高等法院会同军事机关及群众团体,组织特别法庭审判之”[2]98;第九条规定,“凡经特别法庭判处死刑但尚未捕获之汉奸,得由抗日军民随时逮捕,就地正法,或解送政府执行”。毋庸置疑,上述规定能够对罪大恶极之汉奸起到极大地震慑作用,有利于预防、遏制卖国投敌行为。二是构建从轻减轻制度,鼓励罪犯改过自新。例如,1942年4月出台的《晋察冀边区破坏坚壁财物惩治办法》第五条规定,“侵占或拾得财务经动员说服自愿交出者,得减轻或免除其刑”;第十条规定,“犯本办法之罪而向村级以上之政府自首者,得减轻或免除其刑”[2]542,不难推出,上述规定必将在实践中有利于坚壁财物的保护。

(三)将刑事制裁的“严惩”与“宽宥”有机结合

晋察冀抗日根据地惩治罪犯,既注重“严惩”,又体现“宽宥”,二者有机结合,不仅有利于实现根据地惩治犯罪之目的,亦符合现代刑法理念。一方面,严厉打击刑事犯罪,为根据地的生产、建设和发展创造良好的社会环境。晋察冀抗日根据地作为我党在抗战时期于敌后创建的第一个抗日根据地,既承担着对其他十八个抗日根据地的模范示范作用,还由于地处同蒲路以东,正太路以北,张家口、多伦、锦州一线以南的对敌华北战场抗战前沿阵地的特殊地理位置,在对敌斗争、组织政权、生产建设等方面任务特别艰巨,必须具有一个良好的治安环境,因此制裁犯罪必须严肃、严厉,这是当时客观形势所需要的。例如,1938年6月颁布的《晋察冀边区惩治贪污暂行条例》规定,“克扣军饷;购买军用品从中舞弊;盗卖军用品;借势勒索强征、强占或者强募财务;以军用舟车、马匹、驼兽装运违禁或漏税物品;意图扰乱金融或违背法令收募税捐公债及擅提或截留公款,处死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑”[3]56,该《条例》将上述五类犯罪的量刑起点就设为“十年以上有期徒刑”,制裁的严厉性窥见一斑。另一方面,为了贯彻落实党的抗日民族统一战线政策,最大限度争取抗日力量,有力开展对敌斗争,晋察冀抗日根据地出台的相关立法、政策亦体现出了刑事惩治宽宥的一面。例如,1938年11月出台的《晋察冀边区汉奸自首单行条例》为了有力争取伪保安队、伪皇协军、伪满洲军、伪警察等汉奸群体,鼓励他们改过自新,在第二条至五条做出了诸如“三五成群或个人带有武器来归者,除给予应得之奖金外,并按其志愿给予适当的工作”“凡因不得已参加伪宣抚班、伪报馆、伪新民会等汉奸组织者,如能弃暗投明、痛改前非,从敌区归来,写诚恳的悔过书,并于其行动上证明其确系悔过者,加以教育后,分配适当的工作”[2]538等规定。再例如,1943年4月出台的《晋察冀边区行政委员会关于处理监押犯之决定》第二条规定,“判处徒刑之人犯,在执行期间表现良好,以及无重复其犯罪行为之虞者,无论执行日期长短,均准由村公所或其亲属保回”[2]586,即对于表现良好的服刑犯给予宽宥。

(四)较好体现了“良善”之刑法应具有的人道主义

法有善恶之分,良善之刑法应当关注人权问题。“人道是刑法人文关怀的体现,无人道则无人权。”[5]的确,刑法虽以“恶”为其标的,但如缺失了“良善”之属性,无异于“以牙还牙,以眼还眼”的野蛮同态复仇。通过梳理发现,早在八十余年前晋察冀抗日根据地出台的惩治犯罪的立法、政策就认识到了人道主义的重要性和必要性。例如,1938年2月颁布的《晋察冀边区行政委员会修正处理汉奸财产办法》第三条规定,“没收或查封汉奸财产,应限于本人所有,不及其亲属,如系同居家属,应酌留家属生活费”[2]78,这种做法不仅将汉奸与其家属之间进行了清晰的切割,罚当其人、不搞“连坐”,而且在没收或查封汉奸财产时,还要考虑保留其家属必要的生活所需,这将有利于对汉奸本人的改造,亦可起到争取其家属理解支持之作用。同样,1942年10月出台的《晋察冀边区惩治贪污条例》亦做出了类似规定,该《条例》第六条指出,“犯本条例之罪者,其所得之财物属于公有者应予追缴,属于私人者视其性质分别予以没收或发还受害人一部或全部,无法追缴时没收其财产抵偿,但财产不及或仅及应追缴之价额时,应酌留其家属之生活费。”[2]86综上可知,上述规定相较于中国传统社会严刑峻法而言,无疑是一大进步,即使是放在高度重视刑法人权保障的当下,亦不过时。

(五)将思想教育工作高度融合于惩治犯罪之中

在“报应论”思想的影响下,中国传统社会的刑事惩治主要以摧残服刑人的精神和肉体为主要特征,不仅极易产生“黑狱”,而且也难以起到从思想上改造罪犯,使其真正重返社会之目的。中国共产党人历来重视思想政治教育,在长期的革命实践中将其视为工作的生命线。晋察冀抗日根据地所出台的惩治犯罪立法、政策在党关于思想政治工作大政方针指引下,在对罪犯的刑事惩治中,高度重视对其思想的教育和改造。例如,曾任山西省第一专署专员、晋察军区行政委员会主任委员的宋劭文在1943年1月向晋察冀边区首届边区参议会所作的《晋察冀边区行政委员会工作报告(司法工作)》中,在论及罪犯改造问题时指出,“对犯人的感化教育以政治教育为主,主要是启发民族意识,坚定抗战信心及说明政府对犯人的态度,以促其彻底悔改,教材主要是报纸、政治课本、双十纲领及军民誓约等。”[1]1221944年2月14日出台的《晋察冀边区组织犯人参加生产的通知》也做出了类似的要求,该《通知》指出,“犯人在执行徒刑中,所受的一切教育不仅是单纯地为他改正所犯的错误,并且要使其开释后成为一个健全的公民,所以生产、政治、时事、识字等教育,每日应有一定的时间去进行。”[1]691晋察冀抗日根据地将思想教育工作高度融合于刑事惩治之中,不仅有利于狱政管理,更是将许多曾经的罪犯改造成为对根据地建设发展的有用之人,如,“繁峙曾有一个目不识丁的毒贩在监所住了四个月,会了两百多字,能管理伙食账了,繁峙某汉奸被释放后,劝其亲友再莫当汉奸并亲自领他来我政府自首,定兴某犯人被释放回家(敌占区)后,在我军征运公粮时,深夜自动送消息带路。”[1]386

(六)惩治犯罪能够与根据地的建设需要紧密结合

刑事惩治应当发挥同各种犯罪作斗争,维护社会和谐稳定之功效,但同时亦应充分契合时代的各种建设发展需要,通过考察发现,晋察冀抗日根据地很好地做到了这一点。聂荣臻到晋察冀抗日根据地之初,“所到之处,市镇萧条,县城空荡,呈现出兵燹之后的荒凉景象”[6],根据地的生产建设百废待举,而此时日本侵略者持续通过清乡扫荡、强化治安和分段蚕食等方式对根据地步步紧逼,在缺乏国民政府必要支持的情况下,必须自力更生,开展大生产运动。聂荣臻说,“生产建设和经济斗争的胜负,直接关系着边区军民的生活、根据地的巩固和敌后游击战争的持久坚持。”[7]此时,晋察冀抗日根据地颁布的相关刑事立法、政策有力地支持和配合了当时的生产建设工作。例如,1942年1月26日实施的《晋察冀边区关于缩短犯人刑期的决定》指出,“鉴于目前新的政治形势,为更广泛地团结一切人民,集中抗战力量,特令各级政府减免判处徒刑人犯之刑期,其减免办法如下:(一)残余刑期不及一年者,一律开释;(二)残余刑期在一年及一年以上者,照原判刑减轻二分之一,照此规定减刑后,其刑期仍在七年以上者,一律缩减为有期徒刑七年;(三)原判无期徒刑者,减为有期徒刑八年,应对犯人深入解释其意义,动员其效力抗战,参加生产,以符政府意旨。”[8]在抗战后期,为了进一步挖掘服刑犯生产建设之潜力,根据地政府于1944年2月14日做出了《晋察冀边区组织犯人参加生产的通知》,指出,“监所中的犯人,这一废置的劳动力是很惊人的,在今后的大生产运动中要下决心把这一部分力量,更好地使用到生产战线上去,在犯人生产劳动上要注意严密戒护、严格奖惩、照顾体力、干部和犯人共同参加生产,特别是要将生产成绩作为考核犯人表现好坏的主要标准之一,成绩优良者给予物质及精神奖励。”[1]696

三、晋察冀抗日根据地惩治犯罪的问题与不足

总体而言,晋察冀抗日根据地以颁布的23部立法、政策为基础,有力惩治了贪污、毒品以及汉奸卖国等各类犯罪,维护和保障了根据地和谐稳定的环境,推动了根据地的法制建设,支持了前线对敌斗争、生产建设等工作,但毋庸讳言,由于缺乏立法人才、立法经验以及抗战时期的特殊性等因素,还存在一些瑕疵和不足,主要表现为:

一是部分惩治犯罪的立法、政策在语言表述上缺乏规范性。立法语言是法律概念、法律原则、法律规则等法律文本要素的载体,对表达立法旨要,公权力机关执行、适用,公众学习遵守等方面具有重要意义。因此,“立法语言既要符合语言表达的共同标准,又要满足法律表达的特别要求,它直接决定着立法的表现形式和质量,也影响着公民对法的理解和立法意图的把握,关系到法的实施效果。”[9]但通过对晋察冀抗日根据出台的刑事立法、政策的梳理考察来看,部分规范在语言表述上还存在瑕疵。例如,1939年2月19日实施的《晋察冀边区行政委员会关于严禁播种罂粟的命令》中的“播种罂粟,病国害民,早已严禁,自敌寇进犯以来,厉行毒化政策,到处强迫播种,而无知愚民,竞有受其欺骗秘密偷种者”,其中“无知愚民”这样的词汇,不仅不符合法律、政策的制定规范,亦有污蔑、贬低之意,出现在正式的刑事政策中,实属不妥。

二是部分惩治犯罪的立法、政策在执行中尚存在一定的不足。对新生的晋察冀抗日根据地而言,虽然出台了涉及惩治犯罪的23部立法、政策,但由于部分干部能力的欠缺以及经验匮乏等因素,相关规范在从应然向实然的转化中还存在一定的问题。例如,宋卲文在1943年1月所作的《晋察冀边区行政委员会工作报告(公安工作)》中指出,“最近一年来,公安工作是有很大的进步的,是不是没有缺点呢?严重的缺点是在执行锄奸政策中,误解宽大政策,对敌探汉奸的宽纵倾向,使得广大的游击区,敌探汉奸胆大妄为,主要表现为巩固区岗哨松懈,对路条的检查废止,敌探汉奸通行无阻,这是十分危险的。”[1]126再例如,1943年2月发布的《晋察冀边区行政委员会关于加强各级公安工作指示》中指出,“在锄奸工作中还存在一些缺点:……三、侦查工作方面外围工作很薄弱,公安工作社会化、群众化还很不够,在敌伪内部展开内线工作成绩还很小。”[1]566

四、晋察冀抗日根据地惩治犯罪的历史价值

晋察冀抗日根据地通过出台23部刑事立法、政策,有力惩治了犯罪,维护了根据地的治安,其历史价值主要表现为以下几个方面:

(一)为抗日前线的军事斗争营造了和谐稳定的后方环境

晋察冀抗日根据地是日军在华北地区进攻的重点之一,自晋察冀抗日根据地建立之初,日军就逐年增兵,“1937年日军投入6.2万兵力,1938年增至7.6万,1940年日军建立了伪治安军,增加了伪军3.6万人,配合日军共达11万人以上;1941年,日军增至8万余人,伪军增至5.3万余人,共计13万余人;1942年日军又增至9.4万人,伪军增至8.8万余人;1943年日伪军总兵力增至20万人以上”[10]。在日军大举增加针对晋察冀抗日根据地兵力的同时,也在不断地疯狂进攻,“仅在1938年1月至1942年11月,日军就对晋察冀扫荡308天”[1]211。晋察冀抗日根据地通过颁布23部惩治犯罪的立法、政策,有力制裁了汉奸卖国等各类犯罪,为前线的对敌作战营造了一个良好的环境。

(二)有利于巩固新生的抗日根据地政权

晋察冀抗日根据地所处地理位置和环境特殊,既要与日军展开激烈的军事斗争,又要团结国民党进步力量,还要组织各级政权以及争取广大根据地群众的信任支持,开展生产建设,这对处于敌后方,缺乏经济、军事支援的晋察冀抗日根据地的新生政权而言难上加难,此时就必须有力惩治各类犯罪,特别是需要严厉打击和制裁汉奸卖国、贪污、毒品等对晋察冀抗日根据地的新生政权构成较大威胁的犯罪行为。而从晋察冀抗日根据地惩治犯罪的实际数据来看,效果良好,起到了应有之作用。据宋劭文1943年1月所做的《晋察冀边区行政委员会工作报告(司法工作)》称,“晋察冀边区的刑事案件较抗战前减少了,五年来一年比一年少”[1]122。

(三)为建国后惩治犯罪的立法、政策提供了宝贵的可借鉴经验

通过对中华人民共和国成立后,特别是当前我国刑事立法、政策的考察来看,许多内容都可从晋察冀抗日根据地的刑事立法、政策中看到“影子”。例如,最高人民法院于2010年2月8日颁布的《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》(法发〔2010〕9号)明确指出,“宽严相济刑事政策是我国的基本刑事政策,贯穿于刑事立法、刑事司法和刑罚执行的全过程”,这与晋察冀抗日根据地将惩治犯罪的“严厉”与“宽宥”有机结合一脉相承。再例如,为有力惩治贪污贿赂犯罪案件以及经最高人民检察院核准的严重危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件之特别需要,2018年10月26日十三届全国人大常委会对《刑事诉讼法》做出修改,在第五编特别程序中专门增设了刑事缺席审判制度,这与晋察冀抗日根据地为有力惩治汉奸卖国之罪大恶极者,设置刑事缺席审判制度高度“相似”。

结 语

当前,在大力推进治理体系和治理能力现代化的时代背景下,如何提升惩治犯罪的水平和能力,以更好地维护社会治安,为新时代中国特色社会主义建设营造良好的环境是应当思考的问题。习近平总书记多次强调,“历史是最好的教科书,学习党史、国史是坚持和发展中国特色社会主义,把党和国家各项事业继续推向前进的必修课,这门功课不仅必修,而且必须修好”[11]。本文与其说是对晋察冀抗日根据地惩治犯罪的历史进行回溯,毋宁说是期冀引起法学理论界和实务界,乃至全社会对党在革命战争时期惩治犯罪做法和经验的重视,加强对该领域和该问题的研究与关注,以从历史中汲取“营养”,为新时代全面依法治国服务之。