血流向量成像技术评价前壁心肌梗死患者左心室能量损耗△

谢姝瑞,马小静,夏 娟

(1.武汉科技大学医学院,武汉 430065;2.武汉科技大学附属武汉亚洲心脏病医院超声科,武汉 430022)

对于心肌梗死患者经皮冠状动脉介入(percutaneous coronary intervention,PCI)治疗后心功能的变化情况,多采用超声心动图室壁运动的同步性、心腔大小及射血分数等指标进行评价。血流向量成像(vector flow mapping,VFM)技术作为一项可视化观察和量化评价心腔内流场状态和血流动力学的超声方法[1],相关研究多集中于对左心室腔内涡流情况评价[2-3],现可通过计算湍流血液中的黏性耗散引起的能量损耗,从另一角度评估心功能的变化情况。本研究拟用VFM 技术评价前壁心肌梗死患者左心室流体能量损耗的改变,为临床评估心功能变化提供流体力学新指标。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选择2018 年1 月至2019 年2 月武汉亚洲心脏病医院超声科就诊的患者,根据既往我院就诊资料包括临床症状、心电图改变、心肌酶谱结果、冠状动脉造影、超声心动图确诊为急性前壁心肌梗死。病例组:前壁心肌梗死患者42 例,根据有无心尖段室壁瘤将病例组分为A 组-无室壁瘤组(22 例),年龄为(59.5±10.9)岁,男19 例、女3例;B 组-合并室壁瘤组(20 例),年龄为(60.0±9.1)岁,男16 例、女4 例。所有患者均经冠状动脉造影,筛选出左冠状动脉病变(狭窄面积>90%),并成功植入支架血管再通治疗成功;心功能KillipⅠ级;窦性心律。排除标准:心脏瓣膜病、高血压性心脏病、严重心律失常、各类心肌病、先天性心脏病、心包疾病、冠状动脉旁路移植术。正常对照组(N 组):健康体检者32 名,年龄为(53.7±11.5)岁,男21 例,女11 例。均经病史、体检、胸片、心电图及超声心动图检查排除心肺疾病,纽约心脏协会(New York Heart Association,NYHA)心功能分级Ⅰ级,基础心律为窦性心律。3 组研究对象年龄、性别比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 仪器及图像采集

仪器:日立Aloka超声诊断仪,相控阵探头频率为1.5~5.0 MHz;DAS-RSI 超声VFM 图像工作站。图像采集:在征得两组受试者知情同意下采用VFM工作模式下,嘱受试者取左侧卧位后平静呼吸,同步连接心电图,结合患者实际情况动态调整探头频率、深度增益补偿,图像帧频≥25 帧/s,分别于心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔标准切面下连续存储3 个心动周期数据;同时常规测量左心室收缩末期内径(left ventricular end systolic diameter,LVESD)、左心室舒张末期内径(left ventricular end diastolic diameter,LVEDD);Simpson双平面法计算出左心室射血分数(left ventricular ejection fraction,LVEF)并记录,将存储的图像导入DAS-RSI 超声VFM 图像工作站。

1.3 图像分析方法

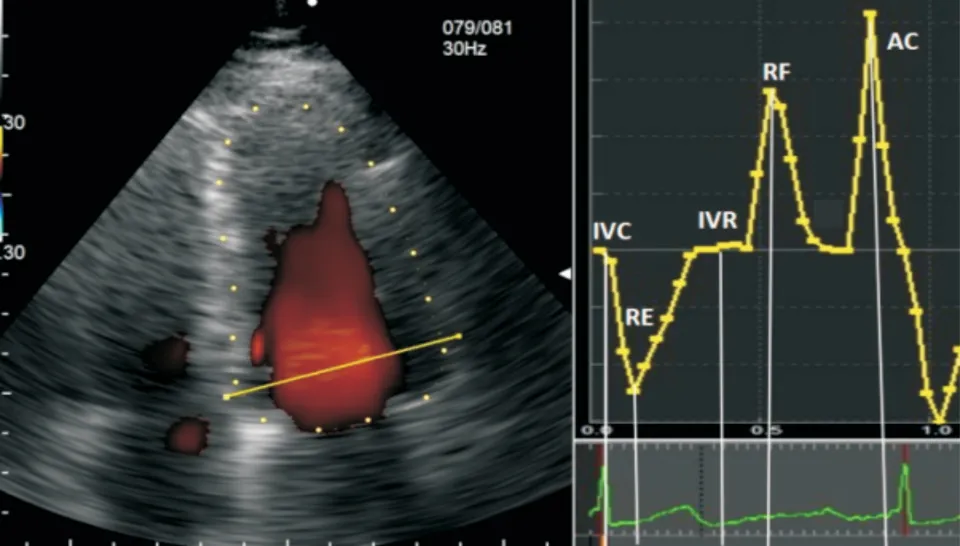

在DAS-RSI超声VFM图像工作站内分析,结合心电图、瓣膜关闭开放以及血流向量逐帧将心动周期分为等容收缩(isovolumetric contraction,IVC)期、快速射血(rapid ejection,RE)期、等容舒张(isovolumetric relaxation,IVR)期、快速充盈(rapid filling,RF)期、心房收缩(atrial contraction,AC)期5个时相(见图1);进入能量损耗模式分析,分别描记左心室整体及基底、中间、心尖三个节段,计算各时相整体及对应水平的能量损耗(见图2)。

图1 心动周期五个时相的VFM 图像

1.4 统计学分析

采用SPSS 33.0 进行统计分析。计量资料以()表示,采用独立样本t检验比较两两之间的一般资料、心功能参数差异,多组间比较采用单因素方差分析,如有显著差异时则进一步行两两Dunnet-t检验。计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验比较两两之前性别差异,在统计学检验结果中,以P<0.05 为差异具有统计学意义。

1.5 重复性检验

1个月以后随机选取病例组及对照组中的10 例患者,选择同一原始图像的RF 期,由相同观察者及有着相同资质和经验的另一观察者通过DASRSI 超声VFM 图像工作站脱机分析重新手动描记勾画左心室的心内膜,获得该时相的心尖段、中间段、基底段及整体能量损耗值,并对所获得的数据采用可靠性分析进行重复性检验。

2 结果

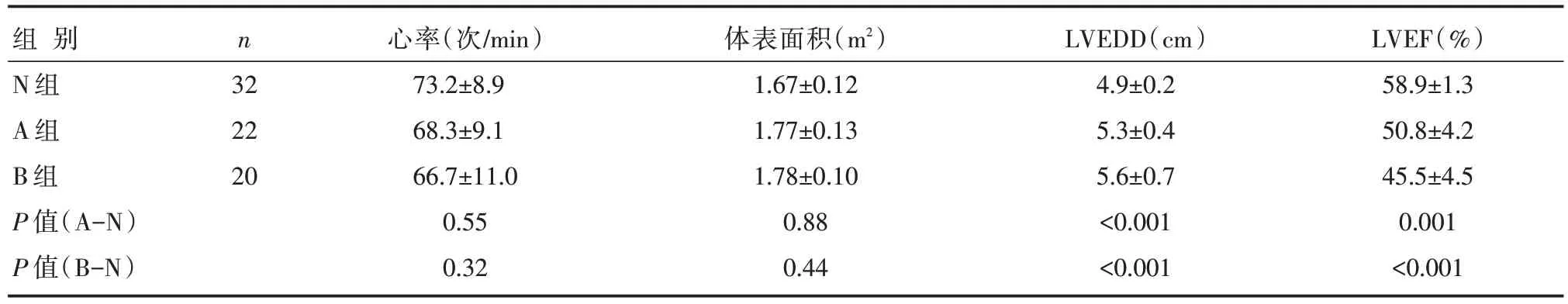

2.1 3 组研究对象基线资料比较

A 组、B 组心率、体表面积分别与N 组比较,差异无统计学意义(P>0.05);A 组、B 组左心室舒张末期前后径较N 组增大,LVEF 较N 组降低,差异具有统计学意义(P<0.05),详见表1。

2.2 3 组研究对象不同时相心尖段能量损耗比较

A、B 组RE 期心尖段能量损耗较N 组增高,差异具有统计学意义(P<0.05);RF 期心尖段能量损耗较N 组减低,差异具有统计学意义(P<0.05);B组IVC 期心尖段能量损耗较N 组增高,差异具有统计学意义(P<0.05),详见表2。

表1 3 组研究对象基线资料比较 []

表1 3 组研究对象基线资料比较 []

表2 3 组研究对象不同时相心尖段能量损耗比较 [J/(s·m2),]

表2 3 组研究对象不同时相心尖段能量损耗比较 [J/(s·m2),]

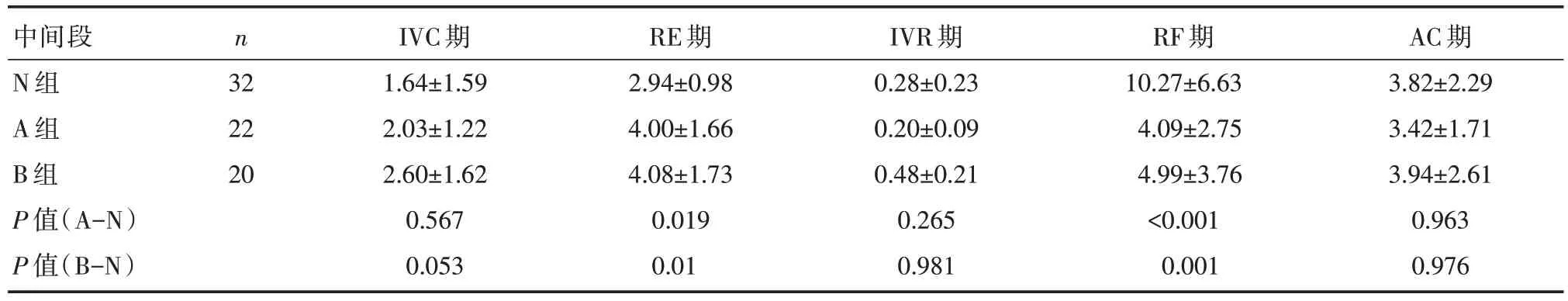

2.3 3 组研究对象不同时相中间段能量损耗比较

A、B 组RE 期中间段能量损耗较N 组增高,差异具有统计学意义(P<0.05);RF期中间段能量损耗较N组减低,差异具有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 3 组研究对象不同时相中间段能量损耗比较 [J/(s·m2),]

表3 3 组研究对象不同时相中间段能量损耗比较 [J/(s·m2),]

2.4 3 组研究对象不同时相基底段能量损耗比较

A、B 组RF 期基底段能量损耗较N 组减低,差异具有统计学意义(P<0.05);AC期基底段能量损耗较N组增高,差异具有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 3 组研究对象不同时相基底段能量损耗比较 [J/(s·m2),]

表4 3 组研究对象不同时相基底段能量损耗比较 [J/(s·m2),]

2.5 3 组研究对象不同时相左心室总体能量损耗比较

A、B 组RE 期、AC 期总体能量损耗较N 组增高,差异具有统计学意义(P<0.05);RF 期总体能量损耗较N 组减低,差异具有统计学意义(P<0.05),详见表5。

表5 3 组研究对象不同时相左心室总体能量损耗比较 [J/(s·m2),]

表5 3 组研究对象不同时相左心室总体能量损耗比较 [J/(s·m2),]

2.6 重复性检验结果

对RF 期左心室心尖段、中间段、基底段及整体能量损耗测量值观察者内可靠系数值cronbach′s alpha 为0.919~0.964,组内相关系数(intraclass correlation coefficient,ICC)为0.851~0.930(P≤0.001);观察者间测值的可靠系数值cronbach′s alpha 为0.908~0.942,ICC 为0.832~0.889(P≤0.001);观察者内以及观察者间的能量损耗测值的cronbach′s alpha 和ICC 值均大于0.8,可表明重复性良好。

表6 观察者内及观察者间RF 期能量损耗重复性检验

3 讨论

本文对我院收治的前壁心肌梗死患者进行研究,从患者与健康对照组一般资料和常规超声心动图检查结果来看,3 组研究对象年龄、体表面积、心率比较,差异无统计学意义,但病例组LVEDD 显著高于正常对照组,LVEF 低于对照组,心功能存在不同程度的降低。

心肌梗死后由于梗阻血管营养区域心肌出现缺血性坏死,部分心肌细胞再灌注治疗后不能恢复活性而出现瘢痕化,导致心肌运动不协调、甚至矛盾运动,从而影响心腔内血流动力学。目前可通过磁共振成像[4]、粒子成像测速技术[5]及VFM等心室内流体动力学可视化评价技术了解心腔内血流动力学变化情况。前期已有大量研究通过VFM 技术评估心腔内涡流[6]、各节段血流参数[7]等方向评估心腔内血流变化情况。2013 年Itatani等[8]将二维斑点追踪技术引用于VFM 进行改良,并采用连续方程来计算血流向量,从而得到血流黏滞摩擦产生的能量损耗[9],包括心腔内涡流与周围流体及室壁剪切摩擦所产生的热量[10]。根据能量损耗产生的原理可得知其大小与血流速度及向量变化的快慢有关,意思就是说血流方向变化大、速度变化大,能量损耗就大。

IVC 期观察到前壁心肌梗死合并室壁瘤组的患者心尖段室壁瘤内出现异常的一个小涡流,正常对照组中未发现,与马小静[2]、周丽[11]等研究观察到的结果相同,对比正常人,其心尖段血流方向及速度变化明显,其异常小涡流内由于血流黏滞与室壁剪切产生的能量损耗增大。本研究结果显示,进入RE 期,在3 个组别的基底段中均可见二尖瓣下涡流,且基本相似[12],进行能量损耗分析,所得结果未见明显差异,无统计学意义;但在心尖段及中间段,A、B 组可观察到涡流均较N 组杂乱,同胡彧等[12]、马小静等[2]观察到的相同,其杂乱涡流所产生的有利动能少,导致能量损耗在心尖段、中间段及总体均较N 组增高。

心肌梗死患者左心室舒张功能受损较收缩功能受损出现较早。结合Xu 等[13]、朱晓丽等[14]针对舒张功能进行的相关研究,IVR 期由于主动脉瓣、二尖瓣均未开放,此时心腔内残留血流少,血流变化缓慢,能量损耗处于心动周期中最低的阶段,同时本研究排除了瓣膜反流病的患者,排除了反流对于能量损耗结果的影响,A、B、N 组在此期血流动力学改变较少,统计学未见差异。在RF 期,本研究结果与丁戈琦等[15]研究相反,A、B 组各节段(特别是心尖段、中间段)及总体能量损耗均低于N 组。考虑原因为A、B 组患者的状态不同,丁戈琦等[15]研究对象为急性缺血情况下舒张期能量损耗变化,心功能等的变化未行进一步对比,而本研究A、B 组患者均处于心肌梗死再灌注治疗成功后,心功能均较N 组减低。舒张功能减退表现在左心室松弛性不良、顺应性降低或室壁僵硬度增加,从而致左心室充盈量减少、充盈压升高[16]。本研究中心肌梗死患者心功能较N 组降低,其在RF期左心室充盈量减少,导致了血流总体向量减少,因而测得能量损耗较正常人减低;为补偿RF 期减少的血流量,在心房收缩期通过左心房的代偿性收缩作用去增加血流量[17]。在前壁心肌梗死患者中,其左心室基底段室壁运动受影响较心尖段及中间段小,且有研究表明当血流流入左心室时,高速血流由基底段向中间段和心尖段扩散,产生剪切摩擦,基底部的剪切角度较大,而中间段和心尖段的剪切角度小[18],基底段、总体血流总量及基底段速度变化较正常组增加,所得基底段及总体能量损耗较正常组增高,而心尖段、中间段未见明显差异。

目前,能量损耗在正常人群中的大样本研究缺乏,无法界定相关正常值参考范围,在疾病中广泛应用仍需进一步研究进展。本研究结果提示,前壁心肌梗死患者室壁运动不协调影响心腔内血流动力学变化,从而使心腔内能量损耗发生变化,能量损耗为评估心功能提供新途径。但本研究所纳入的患者数较少,未能进一步将舒张功能分级进行分析,同时性别偏移较大,仍需要数据积累分析明确心肌梗死后相关血流动力学变化情况。