南水北调中线供水信息共享初步研究

牛建森, 黄 悦

(中国城市规划设计研究院,北京100044)

南水北调中线工程输水总干渠全长1 432 km,其中从南阳淅川陶岔渠首至北京团城湖总干渠1 277 km,天津干线155 km[1],为河南省11个省辖市40个县(市)、河北省7个设区市18个县级市74个县城、北京市和天津市提供水源。跨区域、多部门、多行业的复杂输供水系统,对水源地主管部门、南水北调中线干线工程建设管理局(以下简称中线建管局)及其分支机构、地方涉水主管部门、各地水司之间的信息畅通与协同管理带来了极大的挑战。相关部门迫切需要打破信息孤岛,提升水质预警和抗风险能力,满足受水区安全用水需求。

1 需求分析

1.1 保障受水厂安全生产的需求

中线建管局与沿线各城市涉水主管部门和水司尚未建立信息共享与沟通协作机制。虽然总干渠水质整体优良,但仍面临浊度低、pH高(8.0以上)、藻类季节性爆发等水质问题,存在大气干湿沉降、桥面初期雨水、污染底泥等潜在污染源,承受着736座交叉桥梁所带来的突发性水污染风险。除北京市外,其他沿线配套水厂由于信息不畅只能被动适应中线水质的变化[2]。笔者调研了河南省、河北省南水北调中线受水区19座地级市与37个区县的供水主管部门与水厂,其中74%的地级市与51%的区县明确表明希望与中线建管局开展信息共享工作,以应对未知的水质、水量风险,更好地保障城市供水安全。因此,开展南水北调中线建管局与沿线城市之间的供水信息共享工作十分必要。

1.2 推动行业信息整合与共建共享的需求

目前,南水北调中线呈现出跨区域多部门的水质管理格局。南水北调中线建管局,各地环保、住建和水务部门,分别承担中线总干渠、取水口、城市供水、退水水体的水质监管职责,水质信息分散掌握。研究建立跨区域多部门的水质信息共享、保密、反馈和发布机制,可为打破水质信息分割的制度和技术屏障、促进信息的合理使用、确保南水的科学调度提供支撑,从而推进行业信息整合、实现信息共建共享。

1.3 适应水质预警与应急决策的需求

科学开展应急决策,需要依托健全的水质预测预警机制。通过明晰中线受水区水厂运行的工艺特征及原水水质变化对水厂运行的影响,制定南水北调中线跨区域多部门水质信息共享与互馈机制,系统集成上下游水质信息,可为总干渠水质监测预警调控决策支持综合管理平台提供技术支撑,畅通信息发布渠道。在事故状态下,实时畅通的水质监测信息,配合多部门分工协作的中线总干渠突发水污染事故应急预案,可优选出最佳的事故处置渠段、最佳的退水点和最佳的工程调度方案,因此信息共享可为建立更为科学、公平、实用的应急处置方案提供支撑。

1.4 响应上位政策导向的需求

2012年10月18日,住房和城乡建设部下发《住房城乡建设部关于加强城镇供水设施改造建设和运行管理工作的通知》(建城[2012]149号),要求各地供水企业于2013年底前建立水质信息公布制度,推动了全国范围内开展供水水质信息公开工作。之后,国务院相继印发了《促进大数据发展行动纲要》(国发〔2015〕50号)、《政务信息资源共享管理暂行办法》(国发〔2016〕51号)、《“十三五”国家信息化规划》(国发〔2016〕73号)等,旨在为全国各级政府单位的信息化建设和资源共享提供指导。水利部根据全国水利信息化发展的实际情况,先后印发了《水利部信息化建设管理暂行办法》、《加快推进水利信息化资源整合与共享指导意见》、《水利信息化资源整合共享顶层设计》(2015)等重要文件,并建成了水利系统三级部署(水利部、流域机构、省级)、五级应用(水利部、流域机市县构、省级、市级、县级)的水利信息化应用部署体系。因此开展南水北调中线跨区域多部门供水信息共享,不仅可以通过信息资源整合、共建以及相关方面的补充,优化受水城市资源配置,提高供水系统对水源的适应和应急响应能力,还符合我国输供水信息化发展上位要求。

2 南水北调中线跨区域多部门信息共享基础

2.1 现有组织与管理关系

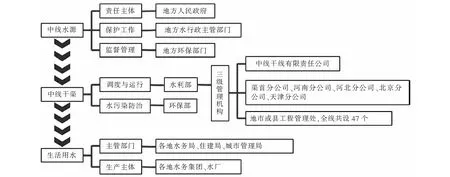

2.1.1 南水北调中线水源地

按国务院“三定”方案的相关规定,地方人民政府是本辖区南水北调中线水源保护管理的责任主体,并对本辖区内的水质目标负责,地方水行政主管部门指导本辖区中线水源保护工作,地方环保部门会同有关部门对本辖区中线水源水污染防治实施监督管理。此外,水利部负责中线工程的水量调度、运行管理工作,环保部负责中线工程的水污染防治工作。

2.1.2 南水北调中线干渠

为满足远程控制与现地管理结合的要求,共设三级管理机构,如图1所示。

一级管理机构为中线干线有限责任公司(内设总调度中心),全面负责全线的供水计划和调度计划、工程技术管理、运行管理、水量水质监控、水质保护、水务监察、信息化系统管理等。二级管理机构分设渠首分公司、河南分公司、河北分公司、北京分公司、天津分公司,分公司协助中线干线有限责任公司进行水量调度,协调和制定省(市)内用水计划,负责省(市)内水量水质监控、信息化系统管理、水务管理等。三级管理机构基本以地市或县为单位划分,全线共设47个工程管理处,各自负责所管渠段的供水计划的制定、水量监控、信息化系统管理、日常巡视检查、事故状态下现地控制、水量监控、水质巡视等。

2.1.3 南水北调中线受水方

河南省受水城市供水主管部门一般为各地水务局、住建局或城市管理局。河北省受水城市的供水主管部门一般为各地水务局或建设局,城市内供水主要由自来水公司负责,水质信息需上报主管部门,部分城市向卫生防疫部门共享水质信息。北京市、天津市供水主管部门均为市水务局,由市水务集团/自来水集团具体负责城市供水。

图1 现有组织和管理关系Fig.1 Existing organization and management relationships

2.2 南水北调中线供水信息共享基础及应用前景

国家部委和地方积极探索供水协作管理。在国家层面,建立了“丹江口库区及上游水污染防治和水土保持部际联席会议”制度。在流域层面,建立了“南水北调中线工程水源区水资源保护和水污染防治联席会议”和“丹江口水库水行政执法联席会议”制度等[3]。在省市层面,部分地区建立了区域性的供水信息共享系统和会谈机制,例如天津市由水司向水务局和卫生管理部门共享水质信息,并建立了水务、卫生、防疫、企业多方会谈制度,每季度定期开展座谈会议;北京市以市水务局、市环保局、市卫生局、市南水北调办公室、市地质矿产勘查开发局、市自来水集团和市排水集团等7家单位为成员,搭建“北京市水质信息共享平台”并在中线通水前投入使用,实现了当地水质信息的互联互通,提高了供水保障能力[4]。

南水北调中线构建了完善的水质监测体系。中线建管局在丹江口水库库内设有4个重点监测断面,总干渠布置30个常规水质监测断面与13座自动监测站,各受水水厂亦设有进水监测设备与水质检测实验室。因此南水北调中线已具备全流程数据来源,开展南水北调中线供水信息共享的基础良好。

尽管协作管理机制的积极探索、地方信息平台的开发应用、各供水环节水质监测能力的构建,有效保障了沿线城市稳定达标供水,但南水北调中线仍存在供水、用水水质管理信息分散、缺少水质信息共享与反馈机制等问题,全线信息共享体系仍未建立,供水风险控制仍显薄弱。实地调研表明,受水区对开展供水信息共享意愿强烈,希望与中线建管局、其他地方供水企业共享水质检测、监测相关信息,如常规水质指标、藻密度等,建立起从源头到水厂的水质信息共享机制,更好地保障城市供水安全,应对突发污染事件。

依据上述需求,制定数据衔接标准,打破水质信息分割的制度屏障和技术屏障,建立供水信息共享体系,可有效支持中线水质监测预警和风险识别,支撑常规和应急状态下多部门分工协作,辅助中线科学化管理和智慧化决策,提升跨区域供水安全应急保障能力。综合分析后认为,实现跨区域、多部门的供水信息共享,基础良好,需求强烈,应用前景广阔。

3 南水北调中线供水信息共享实施路径与策略

3.1 共享实施路径

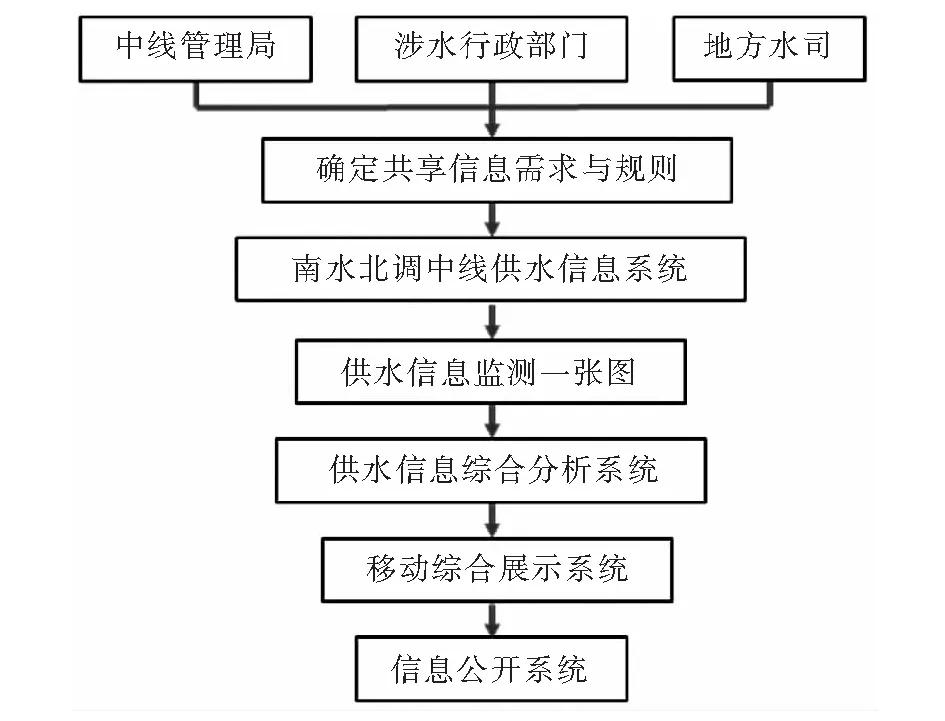

如图2所示,通过对比主流信息管理与共享平台[5-7],中线供水信息共享可采取以下方式。

① 确定共享信息类型与各主体权限

针对中线调水水质涉及跨区域多部门管理的现状,以及水质监管信息分散等问题,通过调研和召开供水、用水、退水三方座谈会等方式,掌握南水北调中线建管局、用水水厂、退水河流水质监管部门等各方对水质信息的管理需求,包括各方关心的水体对象(中线干渠水质、分水口水质、退水河流水质等)、水质指标、水质管理目标等信息。同时,根据各方的需求特点在供水-用水方和供水-退水方之间建立双方互为认可的信息需求关系与信息共享权限。

② 构建南水北调中线供水信息系统

梳理水源地主管部门、中线建管局三级管理机构水量、水质相关的监测数据,提取关键指标,构建共享数据管理服务中心,提供数据的采集、整合、管理和共享服务。并通过与住建部智慧供水综合管理平台、中线干渠沿线各省级供水水质信息管理系统对接,实现水质信息共享,通过访问权限的分配,满足各方数据需求。

③ 构建供水信息一张图

以地理结构为框架,以监测数据为基础,以统计数据为依据,以“一张图”的形式,实现查询、分析、展示功能,全方位、多角度展示水质、水量监测统计情况。

④ 构建供水信息综合分析系统

对水质监测数据进行深入分析,实现关键断面水质快速分析、水质预警预报、多断面综合分析、缓冲区统计分析,实现辅助决策支持。

⑤ 构建移动综合展示系统

通过移动终端展示水质监测成果,能够让管理者通过移动终端及时获取各类水质监测指标信息、综合统计信息和其他相关信息。

⑥ 构建信息公开系统

实现信息的社会发布和与公众的有效互动。

图2 南水北调中线供水信息共享实施路径Fig.2 Implementation path of water supply information sharing in the middle Route of the South-to-North Water Diversion Project

3.2 共享实施策略

供水信息共享必须依靠政府管理部门、供水企业、市民等多方的共同参与,利用新兴的技术,实现对水资源感知更全面、判断更自动、服务更主动、管理更协调、决策更科学的管理。因此,中线供水信息共享的实施策略应包括以下几点。

① 转变观念

当前水务管理需多部门开展高时效的科学化决策,以应对水突发事件,南水北调中线供水信息共享符合智慧水务、智慧城市等新兴发展理念,可充分发挥智慧水务优势,提高水务管理水平。

② 领域协同

秉承互利互补、各取所需的理念,坚持开放共享、合作共赢的原则,打通中线干线有限责任公司、各分公司、各工程管理处、地方供水主管部门和水司之间的信息共享渠道,建立互联互通、协同工作机制。

③ 数据共享

数据是共享与协作的根本,从水源到水厂,供水数据具有涉及行业多、管理部门多、采集方式多样、数据标准差异大、数据形式多样等特点,且数据总量随着信息化的发展持续高速增长。要以开展信息共享为契机,建立数据管理中心,统一数据共享标准,整合信息孤岛,优化现有数据管理模式,互通有无,从而满足供水业务的发展需要[8]。

④ 服务融合

实现中线水源保障业务、地方部门管理职能和各水司供水业务相融合,共同实现信息共享、业务协同、决策支持,并为供水应急管理提供支撑,为公众提供更加透明、快捷的应急信息公开服务。

⑤ 分期实施

按急用先建的原则,分近、远两期实施。近期完成初步的南水北调中线数据管理中心、统一的运行信息共享平台(含供水信息综合分析系统、信息公开系统等)、高效的会商决策制度建设,实现汇集整合南水北调中线相关数据资源及提供统一的信息发布和数据访问平台,并对重大事项和突发事件处理提供决策支持。远期完成南水北调中线数据中心的升级、智慧应用服务体系开发、跨部门跨行业的业务融合等建设,实现南水北调中线工程数据资源的深度开发利用、南水北调信息共享安全高效运行,促进南水北调中线工程及沿线供水相关行业的协调与全面发展。

4 结语

信息共享整合平台将在供水行业管理部门中得到更加深入的应用。对于南水北调中线工程来说,要保障沿线城市的供水安全,对从中线水源保护区至沿线供水厂的供水全过程均应予以重点关注。因此需从全局出发,以保护干渠供水安全为目标,在南水北调中线建管局和地方政府的统筹协调下,制定多部门协作机制,建立从上游到水厂的水质信息共享和信息公开机制,以拓宽风险源管理渠道、及时共享水质信息、提高风险源管控效率,从而更好地保障沿线供水安全。

——书写要点(三)