海绵城市建设与隋唐长安雨洪管理体系的比较研究

苏 毅, 王 晗, 马 妍

(1.北京建筑大学 建筑与城市规划学院, 北京 100044; 2.北京建筑大学 北京未来城市设计高精尖创新中心, 北京 100044)

近年来,我国的城市建设进入高速发展阶段,带来城市蓬勃发展的同时,也带来了一系列城市水问题,水资源缺乏、水环境污染、洪涝灾害等已经成为制约城市生态建设的重要因素。海绵城市理念逐渐受到关注,并成为治理城市水问题的主要方法。我国的海绵城市建设起步较晚,西方的最佳管理措施(Best Management Practice,BMPs)、低影响开发(Low Impact Development,LID)、绿色基础设施(Green Infrastructure,GI)、水敏感性城市设计(Water Sensitive Urban Design,WSUD)等都为构建海绵城市提供了战略指导和技术支撑,反观我国古代城市建设,积累了大量防洪经验,有的理念还能适应今天的城市建设,结合国外先进技术方法的同时,研究古代防洪经验,对于海绵城市的发展有着重要的意义。

1 海绵城市建设

1.1 国外雨洪管理体系概述

国外雨洪管理体系在理念和措施上存在差异但也有部分交叉,都在一定程度上为解决城市水问题提出了应对方法。

BMPs最早是用于控制农业领域的非点源污染,而后发展到利用工程性和非工程性2类措施来综合解决城市水问题。工程性措施主要包括雨水池(塘)、雨水湿地、渗透设施、生物滞留和过滤设施,非工程性措施则指各种管理措施[1]。可以起到防治洪涝灾害、降低径流污染、保护受纳水体和生态环境的作用。

LID是一类分散式、小型化的源头控制措施[2]。通过入渗、过滤、蒸发等方式模拟自然水文条件,使得区域开发前后的水文特性一致[3],通过生态化措施在源头对雨水径流进行管理,减少径流排放量,达到降低径流污染负荷、保护受纳水体和改善生态环境的目标。

GI是通过一系列的开放空间和自然区域组成的相互有联系的网络,由网络中心、连接廊道和小型场地构成,重点在于通过廊道将各要素连接成网络,达到对雨水径流管理利用、减轻城市灰色基础设施负担的目的。除此之外,GI各要素共同维护自然生态进程,长期保持洁净的空气和水资源,有助于社区和人群提高健康状态和生活质量[4]。

WSUD将城市水循环和城市设计有机结合。城市水循环系统由雨水、污水系统和雨洪管理一起组成,雨水、污水被视作一种资源加以利用。WSUP将雨水、污水处理和景观设计相结合,关注景观和生态环境的塑造,以达到提高生态、文化、社会价值的目的。

BMPs主要通过大型的末端措施解决城市水问题,存在一定的不足,在此基础上提出的LID在源头、中端、末端都对雨水径流进行控制,LID的理念也被运用于我国的海绵城市建设中。GI通过构建系统化的绿色设施,和城市灰色设施协作控制雨洪,更加强调绿色设施的网络化。WSUD在宏观尺度上对城市水系统进行设计,被认为是雨洪管理体系的根本性转变。整体来看,国外雨洪管理体系最初是从微观尺度进行调控,发展到通过微观、中观、宏观多种尺度进行调控;从解决单一问题,到能够实现控制污染、利用雨水、调控雨洪,以及维持生态系统运行多重目标。

1.2 我国海绵城市建设概述

在学习借鉴国外先进理念和技术的基础上,我国也在积极探索适应地域的雨洪管理体系。俞孔坚[5]提出用“海绵”这一概念比喻自然的雨洪管理能力,2013年12 月中央城镇化工作会议中提出建设“自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市”,“海绵城市”这一概念被正式提出,进入到实践探索阶段(表 1)。海绵城市建设当前主要在城市试点区内进行,以现状问题与建设目标为导向,以《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》为主要技术指导,通过制定专项规划或是在各层次的规划中引入海绵城市内容,运用高效的技术手段,开展海绵城市建设。

表1 我国海绵城市建设重要事件

海绵城市遵循“渗、滞、蓄、净、用、排”的建设方针,改变了原来以快排、末端控制为主的控制模式,构建了新的源头化、分散式的雨水控制系统。仇保兴[6]认为海绵城市建成后对于水环境是低影响的,能够实现人与自然、土地利用、水环境、水循环的和谐共处。陈吉宁[7]提出海绵城市的建设,应当优先利用绿色、生态化的“弹性”或“柔性”设施,并注重与传统的“刚性”设施进行有效衔接,建立和完善城市的“海绵体”,强化对城市雨水径流的排放控制与管理。李俊奇等[8]提出LID作为核心指导思想,构建由低影响开发雨水系统、传统雨水管渠排放系统及超标雨水排放系统组成的弹性雨水基础设施系统,在源头、中途和末端等过程中控制径流雨水,能够实现城市径流总量峰值控制、径流污染控制、雨水资源化利用和排水防涝等多重目标。

海绵城市的实践研究强调运用自然要素解决城市水问题,包含以下几个方面:一是,改变传统的雨水排放模式,提高城市的蓄水排水能力,让城市像“海绵”一样,下雨时吸水、净水,缺水时释放水;二是,运用生态手段解决城市的雨洪问题,将低影响开发的理念融入城市建设过程中,灰绿设施协同工作,使城市开发前后的水文特征保持不变;三是,关注水生态环境,通过海绵城市建设,减少城市建设对水环境造成的破坏和污染,提升生态品质。

海绵城市的建设有利于解决城市内涝,并且能够解决城市水污染问题。但是我国海绵城市的实践研究起步较晚,当前还是主要依赖以LID设施为代表的人工措施来治理雨洪,还处于不断摸索完善的过程。但随着试点城市工作的不断推进,很多城市已经通过海绵城市建设在雨洪控制方面取得了一定成功,城市内涝、水污染等问题都得到了改善。

1.3 我国古代城市雨洪防治与利用的智慧

海绵城市中提到的利用自然力量排水、自然积存、自然渗透、自然净化,其中反复强调的“自然”二字蕴含着尊重自然、顺应自然、与自然和谐共生的生态文明理念。这与我国古代强调人与自然息息相通,追求人和自然和谐共存的治水思想相一致[9]。

古代城市建设和水的关系密不可分,在仰韶时期,聚居地便位于河流的二级台地上,古代大多数都城、州府等都位于河流沿岸。古代指导城市规划建设的各种学说中,都会将防洪治水作为城市建设的重要因素加以考虑,如《管子》中提到的水用足、沟防省、必于不倾之地等体现了在城市选址时,应在水源附近、地势较高之处选址,能够供水便利,也能防止洪涝灾害。

我国古代城市普遍建设有排水和蓄水系统。排水系统由排水管道、沟渠、护城河、城市水系构成,将水疏导分散,和大禹治水“水在于疏不在于堵”的理念一致。蓄水系统主要由城市水系的江河、湖泊、池塘构成;同时,修建水窖、坑塘,如民居建筑中“四水归堂”的设计也是蓄水设施的一部分。同时排水的管道、沟渠也有一定蓄水功能,城市水系也能疏导排水,所以古代城市水系是排蓄一体化的重要基础设施,城市水系的调蓄能力是防止雨涝之灾的重要因素[10]。赣州福寿沟便是沿用至今的古代排水系统,主要由2条主干沟与众多像藤蔓一样的分支构成,连接起城内上百的大小池塘,和护城河、城外水系一起形成了一个庞大的排水调蓄设施,使居民远离洪涝灾害。

我国古代城市的建设中,以江河为代表的自然设施与管渠等人工设施相结合共同管理雨洪,雨洪管理作为一个重要因素贯穿在城市建设中的各个环节。国外的雨洪管理已经形成了相对成熟的理念和体系,对我国开展海绵城市建设提供了大量可借鉴的实践经验,但是同时也面临着“水土不服”的困境。因此,我国古代城市的雨洪管理可以和国外经验相结合,不断完善,建立适应我国情况的海绵体系。

2 隋唐长安雨洪管理体系构建

西安建城历史悠长,西周丰京和镐京、秦咸阳、汉长安和隋唐长安都在此建都,逐步建设城市雨洪管理体系,隋唐时期已相对完善,形成以“八水、五渠、沟防、六爻”相结合的海绵体系,为唐长安发展成为当时世界一流大都市,以及中国古代城区面积最大的城市,提供了一定绿色基础设施保障[11]。但是根据历史记载,“坏民居千余家”“水深数尺”“坊市墙宇,崩坏向尽”,隋唐长安也存在严重的城市水患问题,本文通过剖析以隋唐长安为代表构建的雨洪管理体系,总结优点与不足,为海绵城市建设提供借鉴。

2.1 适应自然的城市布局

古代定都西安的城市在选址方面充分运用自然,用水之利而避水之害。西周丰京、镐京分别位于沣河西岸、东岸;秦咸阳,渭水贯都,如今南面大部分已成渭河河床;汉长安,周边有渭河、泾河、灞河、沣河多条河流,城址曲折似北斗星,也是为了配合渭河河岸的地形;隋唐长安城周边环绕有8条河流,简称为“八水”,分别为城北的泾河、渭河,城南的潏河、滈河,城东的灞河、浐河,城西的沣河、涝河,由此可以看出城市选址从临水到近水的改变(图 1)。利用自然“八水”水系构成海绵体的基底,给城市带来稳定的用水来源,也是城市水循环的重要组成部分,满足城市“水用足”的需求。西安有3 000多年的建城史,水资源条件优越是其中一个重要原因。

龙首原是位于浐灞两河之间的高岗地,地势较高,选址于此,可以满足“沟防省”。汉长安选址位于龙首原与渭河之间,不利城市扩展,根据《元和郡县图志》记载,宇文恺修建隋大兴城时,便决定在汉长安东南的龙首原上建设新都城。都城的天然地形大致呈现为东南高,西北低,有六道高岗分布,象征乾卦的“六爻”, 都城建设巧用地形布置建筑,将宫城、皇城布置于最有利地形之上,再按政府部门、寺庙、达官贵人住宅、一般居民住宅的逐级向下的次序布置建筑。这和考虑内涝风险等级进而构建雨洪安全格局的做法相似,同时还考虑城市竖向进行规划设计。宋朝学者程大昌在《雍录》中研究了六爻的走向,当代不少学者如马正林、妹尾达彦和李令福,借助现代测绘技术对六爻地形进行更深入研究,绘制出更精准的隋唐长安城的地形图(图 2)。

2.2 人工自然相结合的网络化水系

长安城外的自然水系造就了“八水润长安”的盛景,同时开凿城内人工水系,与城外水系相连通,构成网络化的水系系统。城内人工水系主要包括水渠与人工湖泊池沼,水系纵横,有利居民生活的取水用水,源源不断的清洁水源也有利于改善城市生态环境,还能够加快雨洪化整为零,分区排蓄。

汉长安开凿了昆明池作为城市蓄水库,根据《三辅旧事》记载,占地332顷(吴庆洲推算,蓄水容积相当于一座中型水库),再加上镐池、太液池和上林苑中的池沼,能够满足汉长安的雨洪调蓄。隋大兴城在东南低洼处开凿曲江池作为皇家园囿,美化了城市生态环境,同时也能调蓄雨洪。隋唐时期,先后开凿了5条渠道从城外引水。隋大兴时,开凿清明渠为宫城中的南海、西海、北海供水,永安渠为西市放生池供水,龙首渠为太液池供水。唐朝时,在此基础上开凿了漕渠和黄渠(图 3)。

水渠和湖泊池沼连接构成了城市的雨洪调蓄设施,在雨季来临时,超量的雨水径流可以通过水渠汇流至湖泊池沼中储蓄起来,通过湖泊池沼沉淀、净化;在旱季时,雨水又能倒流回水渠之中,为城市供水,起到了“蓄、用、净、排”的作用。

2.3 人工修建防洪设施

“沟”指的是沟渠和护城河,“防”主要指的是城墙。城墙是防御洪水的人工屏障,下设护城河,出于防御考虑,护城河大多宽广深厚,调蓄容积大,在雨季时,能够很好地滞蓄雨洪。根据《三辅黄图》记载,“汉长安的护城河广三丈,深二丈”,高大坚固的城墙加上护城河的调蓄,对于城市的防洪也是极为有利的。除了城市外围的城墙、护城河外,根据考古发现,汉长安街道两侧发现有陶制管道,唐长安朱雀大街两侧发现有宽约3 m、沟深约2 m的沟渠,用于城市排水。

隋唐长安的城市建设中人工修建的城墙、护城河、城内沟渠,在城市防洪中各司其职。城墙抵御洪水袭击,护城河承担蓄洪作用,城内沟渠承担向城外排水的功能,环环相扣,构成了主要的洪水防御系统。

2.4 隋唐长安雨洪管理经验总结

隋唐长安雨洪管理体系遵循了古代城市以排水、蓄水为核心的治水理念,“八水、六爻”构成天然海绵基底,保障了城市基本防洪需求;开凿人工水系与自然水系连通,构建连通的“五渠、湖泊池沼”海绵网络,加快雨洪消散滞蓄;修建人工“沟防”海绵设施,防御洪水侵袭。通过自然系统和人工设施相协作,构建城市给、排、滞、蓄、净水工程一体化的生态工程,在雨洪管理方面与当代国外理念、措施以及海绵城市建设高度吻合。主要有以下经验:

第一,尊重地形,开展城市建设。在隋之后,城市选址于高地,依照地形走势规划城市布局,在“六爻”高岗地形布局重要建筑,在低洼处建成池沼园林,作用和海绵城市的末端调蓄设施作用一致,可以滞蓄超量的雨水。在建设中遵循自然地形,没有一味地削高填低、改造自然地形,有利于城市的泄洪排水。

第二,水系交织,塑造海绵格局。“五渠”为主的城市水渠系统的修建,构建了城市与自然水系的关系,发挥的作用和GI中的连接廊道的功能相似,通过将各要素连接成网络,雨洪能够被有效地分散排出,加快雨洪排入护城河、池沼、城外水系中并储蓄起来。水渠的连接引导,一定程度上使得自然水系能够更好地发挥对雨洪吸纳的能力,同时水系还具有净化作用。自然和人工设施结合,使长安网络化的水系系统具有“蓄、用、净、排”功能。

第三,引排蓄一体,建立防洪体系。城墙、护城河、城内沟渠构成城市洪水防御系统,水汇流引入沟渠,排出城外,利用护城河和城市水系调蓄,这个体系建立与海绵城市中的雨水管渠排放系统和超标雨水排放系统的作用相似,通过对雨水的引导,将其排放到蓄水区域储蓄起来。

但是在这个过程中也存在一些不足的地方,吴庆洲通过对唐长安的雨洪管理系统的考察,认为其存在失误[12],总结如下:

第一,防洪设施规模评估不到位。将唐长安调蓄容积和宋东京城、明清北京城等进行对比,发现唐长安城作为历史上的大城市,每平方米调蓄雨水的容量却远比不上其余城市,不能满足城市需求。

第二,防洪设施缺乏专项设计与管理。长安城的规划布局依照“六爻”的地势变化,但是沟渠却没有顺应地势变化,只是简单的在道路两侧设置。并且根据记载,隋唐长安城的道路宽度不一、相差较大,承载的雨洪量不同,但是排水沟渠的尺寸大都一致,不能满足排水。所处地区的湿陷性黄土使得人工开凿的沟渠容易淤塞,如果不能及时清理,就难以发挥作用。唐长安的城壕在中唐之后,由于缺乏管理,逐渐废弃。

3 隋唐长安雨洪管理经验对海绵城市建设的启示

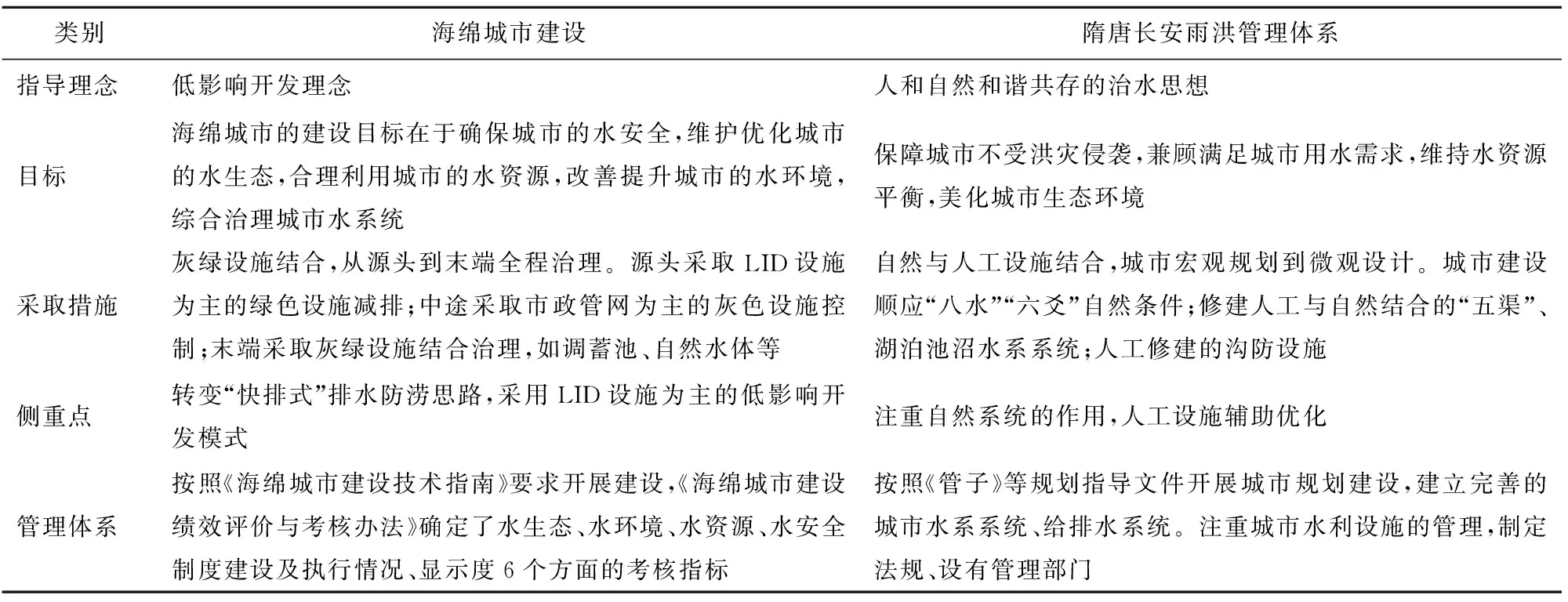

隋唐长安雨洪管理体系从处理雨洪威胁出发,同时也保障了城市供水,美化了城市环境,和今天的海绵城市建设有相一致的地方(表 2)。但其更加注重自然的作用,有利于理解海绵城市提到的“自然存积、自然渗透、自然净化”,核心在于借鉴古代经验,提高城市运用自然处理雨洪威胁的能力。

表2 海绵城市建设与隋唐长安雨洪管理体系对比

结合海绵城市的建设要求,我们应在开展海绵城市建设时关注以下几个方面:

第一,因势利导,顺应城市地形规划建设。随意改变自然地形,也是造成“城市看海”现象的原因之一。在城市开展建设前,应先进行洪水淹没分析,确定雨洪安全格局,重大基础设施和新建地区不应选在低洼、易受洪涝灾害的地方,城市发展方向的确定也应将雨洪安全考虑进去,朝较安全的区域扩展,隋朝弃用汉代宫城,也是考虑到渭河阶地易受洪水侵袭。而对于地势较低的地区,可以通过设置泄洪通道、调蓄池等相关海绵措施改善积水情况。

注重城市的竖向规划设计,满足城市雨水设施、排水设施和泄洪通道的竖向要求,合理布局城市的市政设施、道路和建筑,在场地层面,充分利用微地形的起伏布置海绵设施。

第二,自然优先,关注水系的保护利用。用“山水林田湖是生命共同体”传达的生态价值观指导海绵城市建设,应注重自然系统的作用。城市水系具有积存、渗透、调蓄和净化作用,以保护、利用、恢复和完善城市水系为主, 辅助人工设施优化与补充。

通过径流过程模拟,梳理恢复城市水生态格局;通过流域综合整治、建设湖泊湿地、建设河流廊道等方式构建城市网络化的水系系统,恢复城市水系的自然连通,改善城市水环境质量;将城市水系作为城市景观塑造的重要部分,提高绿化植物的种植,用绿色海绵涵养水源,保证水体质量,提高城市的生物多样性,提升城市的环境品质。

第三,因地制宜,确定适宜的海绵城市体系。宏观来说,我国地域辽阔,自然条件差异较大;微观来说,即使是同一个地区,从隋唐长安采取统一的沟渠断面设计而不是因地制宜设计,都说明了海绵城市体系构建和设施的布局需要从本地情况出发。

宏观层面,应结合区域多年降雨数据,计算雨水径流量,根据城市性质,明确雨水总体控制目标,以此来确定各级低影响开发设施的规模等级;在地块层面,过往经验往往是根据地块性质来确定控制指标,但是相同性质地块也存在差异,应当在对地块的现状情况进行评估的基础上提出指标;在场地设计层面,根据实际情况选用适宜的低影响开发设施,并且加强对相关设施的定期维护。

4 结论

对隋唐长安雨洪管理体系的研究,不仅在城市史的研究上有一定学术价值,也可以作为当代海绵城市建设的借鉴,主要得到以下结论:

1)隋唐长安构建了利用自然系统为主,建设人工设施优化补充,“八水、六爻、五渠、湖泊池沼、沟防”各要素协同做功的雨洪管理体系。整体来说,隋唐长安的雨洪管理是成功的,构建了城市给、排、滞、蓄、净水工程一体化的生态工程。

2)古代雨洪管理的自然观与当代海绵城市建设的低影响开发理念是高度吻合的,在建设目标、采取措施、管理体系上都有相一致的部分,古代经验结合国外的先进理念技术和我国海绵城市建设要求,可以对现有海绵城市体系进行完善补充。

近年来,大数据的应用日渐成熟,智能化平台逐渐被运用于海绵城市建设中,在未来的海绵城市建设中,还需进一步加强研究古代海绵设施的可实施性,通过与现代先进技术结合,使古代海绵设施和理念依旧运用于今日城市建设中。