寺河煤矿地表移动变形规律及角量参数实测研究*

吴光亮,郭文兵,赵高博,徐飞亚

(1.山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿, 山西 沁水 048205;2.河南理工大学 能源科学与工程学院, 河南 焦作 454000;3.煤炭安全生产河南省协同创新中心, 河南 焦作 454000)

煤炭资源的开采将造成地表沉陷,进而引起矿区生态环境、地面建筑物、铁路等严重破坏,给煤炭企业带来巨大的经济赔偿负担[1-2],研究地表移动变形规律及角量参数可为解决这些问题提供一定的理论指导。

早在五、六十年代波兰和原苏联等国家开展了岩层与地表移动工作,对岩层与地表移动和变形资料进行了分析研究,求取了各种岩移参数,指导“三下”采煤和矿山环境保护[3]。德国、澳大利亚等国也进行了大量的地表与岩层移动规律的研究工作[4]。在我国从五十年代开始,开滦、平煤、峰峰矿区建立了全国第一批岩移观测站[5-6],总结出了岩移参数,用于现场指导矿区安全生产[7-10]。这对我国“三下”采煤工作具有重要的实际意义,并产生了巨大的经济效益、社会效益和环境效益。

目前关于寺河煤矿地表移动规律研究较少,尚没有明确该地质采矿条件下的地表角量参数,本文的研究结果得出了寺河煤矿地表移动变形规律及角量参数,可进一步为我国类似地质条件矿区的地表沉陷治理提供依据。

1 寺河煤矿4307工作面概况

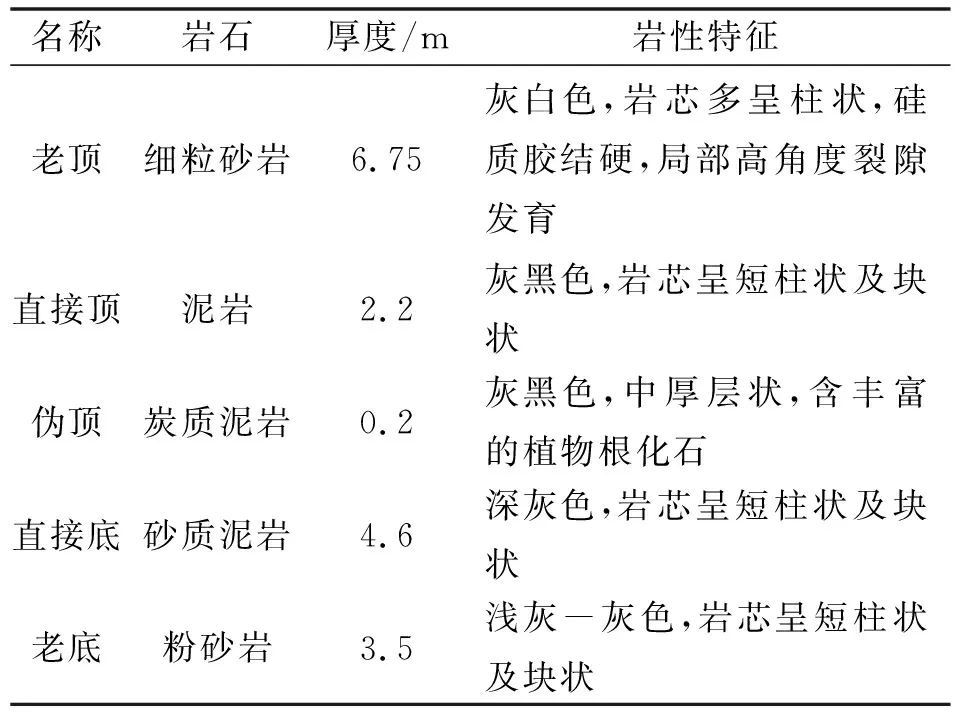

寺河矿4307大采高综采工作面走向长为296 m,倾向长为1 042 m,呈“刀把型”,如图1所示。工作面平均采深为566.3 m,煤层煤厚平均为6.0 m,煤层平均倾角5°。工作面采用倾向长壁大采高自然冒落后退式综合机械化采煤方法。该工作面顶底板情况如表1所示。

图1 4307工作面示意图

表1 4307工作面顶底板情况

2 地表移动观测站设计

地表移动观测站是指在开采进行之前,在开采影响范围内的地表或其它研究对象上,按照一定要求设置的一系列互相联系的观测点[4]。本次建立的观测站设计类型属于剖面线状普通地表移动观测站。

参照寺河矿4307工作面地质采矿条件与《煤矿测量规程》,本次设计走向观测线与倾向观测线各一条,且互相垂直,均布置在下沉盆地的主断面上。

2.1 观测线位置及长度确定

(1)倾向观测线位置的确定:根据山西寺河矿采矿地质条件,其4307工作面沿走向属于地表非充分采动,沿倾向属于地表充分采动,本次设计的倾向观测线布置在采空区的中心。观测线位置的选择考虑地表地形以及地下开采情况。

(2)走向观测线位置的确定:如图2所示,根据4307工作面采矿地质条件,本次观测站只设一条走向观测线。

图2 4307工作面观测站平面设计示意图

为了使走向观测线D线不受邻近开采的影响,在走向主断面上,要保证走向观测线D线到开切眼的距离D1为:

D1=hcotφ+(H0-h)cot(δ-Δδ)

(1)

式中,δ为走向移动角,69°;H0为平均开采深度,566.3 m;h为松散层厚度,13.6 m;φ为松散层移动角,45°;Δδ为走向移动角的修正值,取17°。

经计算得出,D1为456 m。4307工作面在走向方向为非充分采动,无法取得充分采动角参数值,因此采用公式:

D2≥0.7H0

(2)

经计算得出,D2为396.4 m。

(3)倾向观测线长度的确定:倾向观测线长度L倾按下式计算:

L倾=2hcotφ+(H1-h)cot(β-Δβ)+(H2-h)cot(γ-Δγ)+l1

(3)

式中,l1为工作面倾斜长度,1 042 m;γ为上山移动角,取值为69°;β为下山移动角,取值为66.5°;Δγ为上山移动角的修正值,取值为17°;Δβ为下山移动角的修正值,取值为18°;H1为534.8 m,H2为591.1 m。

根据以上数据,计算得出倾斜观测线长度L倾为1 982 m。根据实际调查情况可知,本次设计的倾斜观测线地表多为山区地形和耕种田地,如图3所示。

图3 4307工作面地表上方地形

结合现场调查情况和4307工作面采掘工程平面图,本次倾斜观测线在实际埋设的过程中会被一座大山分割成两部分,因此在设计的过程中,分为两段设计,得出倾斜观测线长度L倾为500 m。

(4)走向观测线长度的确定:走向观测线长度L走半按下式计算:

L走半=hcotφ+(H0-h)cot(δ-Δδ)+l3/2+2t加

(4)

式中,δ为走向移动角,取值为69°;l3为工作面长度,取值为296 m;t加为增加一个测点的距离,取40 m;Δδ为走向移动角的修正值,由于工作面在走向方向为非充分采动,取20°。

根据以上数据,计算得出走向观测线长度L走半为757 m,而走向观测线在布置的过程中会遇到大山相隔,因此最远只能布置到山脚下。经综合计算,L走半为600 m。

(5)测点数目及其密度的确定:本次设计的观测线长度为760 m,间距取40 m,在工作面上顺槽附近的测点加密,加密间距为20 m,实际布置测点23个;倾斜观测线一条,长度为1 020 m,间距取40 m,在工作面停采线附近的测点加密,加密间距为20 m,故在倾斜观测线上可布置31个测点。除控制点外,本次观测站布置共埋设54个测点。4307工作面观测站测点布置图如图4所示。

图4 4307工作面观测站测点布置图

在实际埋设过程中,有些测点视情况而定,可以取消或添加,测点间距也可增大或减小。

2.2 观测站设置时间与观测站设站结果

(1)设置时间:地表移动变形尚未波及到设站地区地表时,就应将设计好的观测站标定到实地上[11]。

寺河矿4307工作面于2017年2月15日开始进行回采工作,工作人员于2017年1月12日在现场建立地表移动观测站。

(2)设站要求:由于寺河矿地表为山区,交通不便,不宜埋设水泥桩,所以本次观测站设置采用废旧锚杆或者加工过的钢管作为测点标志,如图5所示。

图5 废旧锚杆或钢管测点标志示意图

(3)观测站实际埋设情况:根据地表实际情况,A线测点从A6开始,最远埋设到A24,共23个点,B线测点从B1开始,最远埋设到B18,共18个点,观测站实际埋设情况如图6所示。

图6 4307工作面观测线实际位置布设图

3 地表移动盆地沉陷规律分析

3.1 地表下沉规律分析

4307工作面从2017年1月10日建立地表移动观测站,进行第一次的全面观测,此次观测成果作为原始数据,2017年4月19日进行了工作面回采后的第一次观测,到2018年4月24日止,已经进行了四次观测工作。观测期内地表移动的稳定性较好。

3.1.1 走向观测线地表下沉特征

由于地表地形限制,B测线上测点并没有布置到采空区中心,因此,得到最大下沉值要比实际的最大下沉值略小。根据实测下沉值,通过Curve Expert曲线软件,对最后一次(2018年4月24日)所观测的下沉值进行拟合,得到走向方向上B线下沉曲线图,如图7所示。

图7 走向方向B线下沉曲线图

当地表处于非充分采动时,随着工作面的推进,地表下沉值逐渐增大,最大下沉点也随着工作面的推进前移,地表移动盆地的范围与地表移动量都逐渐增加;在地表移动变形活跃期后,地表下沉曲线的斜率比较大,下沉剧烈且集中,引起地表的损害程度严重。

2017年8月14日,此时工作面推进约766.4 m,在现场观测中,发现在工作面上顺槽附近出现了多条裂缝,如图8所示。同时,在B11测点附近也出现了明显的裂缝,这与曲线上的从B11测点开始出现了下沉比较剧烈的现象相吻合。但是这些裂缝长度较小,发育程度较低,宽度在1~3 cm之间。

图8 工作面上顺槽附近地表裂缝

在工作面回采结束后,工作面开采形成的地表移动盆地的剖面形状趋向于一个碗形,由于地表地形的原因,最远的B18测点距离工作面中心36.8 m,此时地表移动和变形值要低于本地质采矿条件充分采动时的移动变形值。最后一次观测结束后,走向观测线最大下沉值发生在B18测点,为4 116.5 mm,根据拟合可知,最大下沉值为4 200 mm。

3.1.2 倾向观测线地表下沉特征

本次观测站设计了一条倾向线,测出了倾向A线上的各测点的下沉值,并绘制成下沉曲线图,如图9所示。

图9 倾向方向A线下沉曲线图

由图9可以看出,由于倾斜方向观测线A线布置在工作面停采线附近,因此,在前期观测中地表下沉较小。工作面回采结束后,地表最大下沉值发生在A3测点,下沉值为4 150.2 mm。

3.2 地表倾斜规律分析

通过走向、倾向线上各测点不同时间段的下沉值,绘制成倾斜曲线图,如图10、图11所示。

图10 走向线B线倾斜曲线图

图11 倾向线A线倾斜曲线图

由图10、图11可知,山区地表曲线与平地倾斜曲线规律有一定的不同。由于走向上设置成半条观测线,所以仅出现一个峰值,从停采线到工作面以内附近测点下沉变化较大,造成了倾斜值变大。

3.3 水平移动和变形特征分析

通过计算走向、倾向各测点的水平移动值和水平变形值,绘制成相应的水平移动和水平变形曲线图,分别如图12~图15所示。

由图12~图15可知,走向、倾向观测线的水平移动符合一般的地表水平移动规律:在地表下沉盆地边界至拐点处的地表水平移动渐增,拐点至地表最大下沉点间水平移动减小,在拐点附近的地表移动值最大,地表移动盆地内各点的水平移动方向都指向盆地中心。同时,在曲线中可以看出:在最大下沉点附近水平移动值不为零,主要是由于山区地表地形起伏较大。地表下沉盆地边缘为拉伸区,地表下沉盆地中部为压缩区。

图12 走向线B线水平移动曲线

图13 走向线B线水平变形曲线

图14 倾向线A线水平移动曲线

图15 倾向线A线水平变形曲线

4 地表角量参数分析

本次求取寺河矿4307工作面的地表角量参数以最后一次测量数据为基础,由于观测线在走向和倾向方向上各布置半条,因此根据实测值和预计值求取走向方向和下山方向的角值,上山方向角值可根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》经验值求取[12]。

(1)移动角:通过插值可以计算出水平变形量为2 mm/m的位置,经过计算该点位置距上顺槽为235 m,由于工作面平均采深566.3 m,考虑松散层移动角,一般取45°进行计算,松散层的厚度为13.6 m,因此根据求取移动角的定义,可以计算走向移动角δ为68.2°。同理,计算下山移动角δ′为65.3°。

(2)边界角:下沉为10 mm的位置位于B6和B7之间,结合预计等值线图,取B6和B7测点中点为计算的边界点,此点距离上顺槽为261 m,工作面平均采深为566.3 m,考虑松散层移动角,按45°计算,松散层厚度取13.6 m,计算出走向边界角δ0为65.9°。同理,计算出下山边界角β0为59.2°。

(3)充分采动角:从倾向方向的实测下沉数据及对应的下沉曲线可知,最大下沉点为A3测点,该点到工作面下山边界(停采线)的距离为450 m,平均采深为566.3 m。根据充分采动角的定义,倾向的充分采动角为51.7°。根据实际情况可知,在A3测点与A6测点之间由于缺少测点,因此,计算出来的值要比实际值略小。

5 结 论

(1)以寺河煤矿4307工作面为工程背景,系统阐述了地表移动观测站的设计、建立过程,理论计算确定了观测线的位置与长度,对相似地形条件下建立地表移动观测站具有一定的参考意义。

(2)根据现场地表移动观测站的四次全面监测结果,绘制了4307工作面在倾向、走向方向上的地表下沉值、地表倾斜值、水平移动及水平变形曲线图,得到了寺河煤矿地表移动变形规律。

(3)依据4307工作面最后一次监测数据,计算得到寺河矿的地表角量参数:走向移动角与上山移动角分别为68.2°、65.3°;走向边界角与下山边界角分别为65.9°、59.2°;倾向方向的充分采动角为51.7°。