九龙山国家级自然保护区鸟类组成特征分析

郑英茂,刘 娟,潘成椿,李成惠,黄帮文,丁 平,刘菊莲

(1.浙江九龙山国家级自然保护区管理中心,浙江 遂昌 323300;2.浙江大学 生命科学学院,浙江 杭州310058)

九龙山国家级自然保护区位于浙江省遂昌县西南部,与福建浦城县、浙江龙泉市接壤,总面积55.25 km2。1983 年建立,2003年升级为国家级自然保护区。保护区以黑麂Muntiacuscrinifrons、黄腹角雉Tragopancaboti、伯乐树Bretschneiderasinensis和南方红豆杉Taxusmairei等珍稀野生动植物和典型的中亚热带森林生态系统为主要保护对象[1]。潘金贵等[2]结合早期研究对九龙山自然保护区的鸟类进行了全面汇总,共记录到鸟类143种;郑伟成等[1]在2012−2013年利用红外相机监测法调查保护区内鸟兽多样性,记录到鸟类10种。本研究整合了以上来源的鸟类调查记录,在此基础上结合本次调查,分析保护区内鸟类组成特征,为研究区鸟类保护和恢复提供科学依据。

1 研究方法

通过鸟类专项调查活动[2]和红外相机监测记录[1]收集九龙山国家级自然保护区鸟类的历史数据;通过样线法和红外相机监测记录2016−2018年保护区鸟类调查数据。

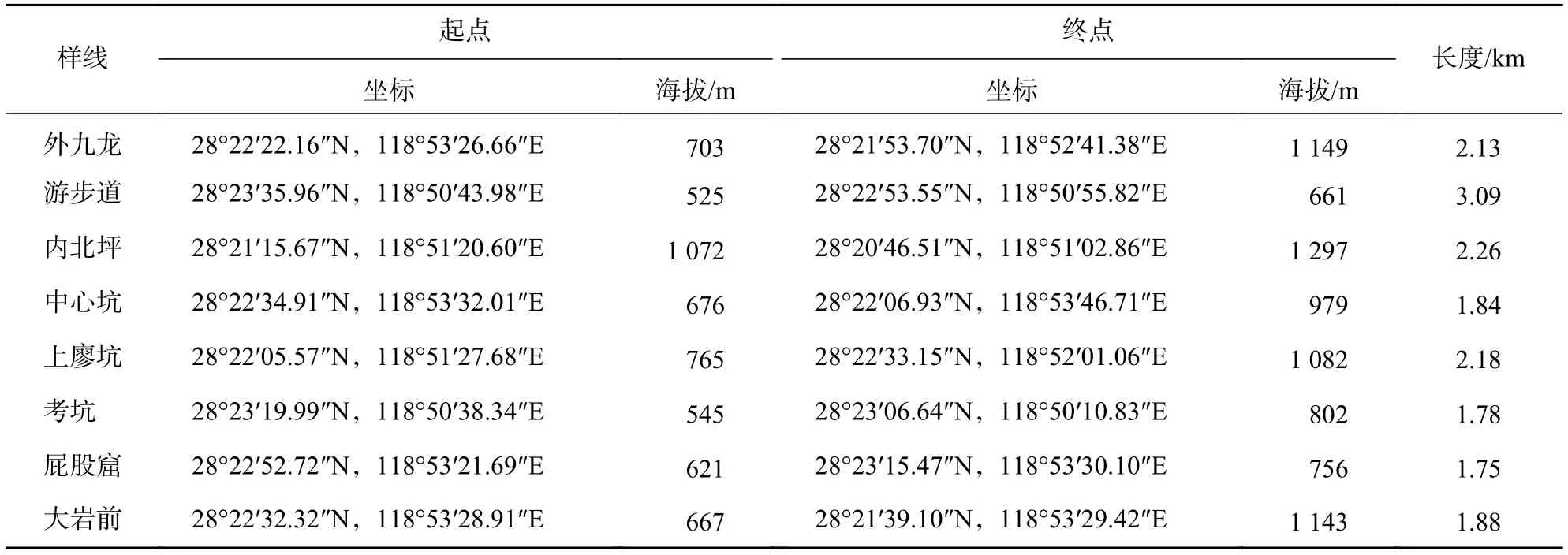

固定距离样线法在2016−2018年繁殖季(5−8月)和越冬季(10月至次年1月)分别进行,共设置8条样线,每个季度由不同组合的观测者在1周内对每条样线进行1次(2017年繁殖季及以前)或3次(2017越冬季及以后)调查,其中屁股窟、大岩前2条样线仅在2017年越冬季和2018年繁殖季进行调查(表1)。样线单侧宽度为25 m,步行调查,平均速度为2 km·h−1,调查时间为6:00−11:00和15:00−17:00。红外相机监测法在2016年11月至2018年3月进行,以自然保护区地形图为基础将整个调查区域划出1 km×1 km的网格图,每1 km2放置1台,共63台进行网格化监测,累积有效工作时长为22 440个工作日。

鸟类分类系统的修订和居留型划分参照《中国鸟类分类与分布名录》[3]。地理型划分依据虞快等[4]、张荣祖[5]、诸葛阳[6]方法进行。IUCN濒危物种红色名录按照IUCN Red List (https://www.iucnredlist.org/)标准;中国鸟类红色名录按照中国脊椎动物红色名录[7]。

表 1 九龙山国家级自然保护区鸟类群落调查样线Table 1 Transect lines of bird community survey in Jiulongshan National Nature Reserve

2016−2018年样线法调查到的鸟类根据D=N/2LW计算种群密度,其中D为鸟类密度,N为种群数量,L为样线长度,W为样线单边宽度。鸟类数量等级划定依据相对多度,即1种鸟类的统计数量占所有被统计鸟类总个体数的百分比,相对多度≥10%的为优势种,1%~10%为常见种,<1%为偶见种。

2 结果

2.1 鸟类物种组成

2016−2018年调查到81种鸟,其中样线法调查到71种,红外相机调查到24种。通过汇总历史及本次调查记录,九龙山国家级自然保护区共记录鸟类165种,隶属15目49科(表2和表3);其中,雀形目Passeriformes最多,共30科105种(63.64%),其次为鹰形目Accipitriformes,1科13种(7.88%),其余各目物种数均不超过10种。

表 2 九龙山国家级自然保护区鸟类名录Table 2 Species list of bird recorded in Jiulongshan National Nature Reserve

表 2 (续)Table 2 Continued

表 2 (续)Table 2 Continued

表 2 (续)Table 2 Continued

表 3 九龙山国家级自然保护区鸟类组成与保护级别Table 3 Taxonomic composition and national protection category of birds in Jiulongshan National Nature Reserve

2.2 濒危保护物种

九龙山国家级自然保护区记录到的165种鸟中,有国家Ⅰ级重点保护鸟类2种,分别为雉科的白颈长尾雉和黄腹角雉;国家Ⅱ级重点保护鸟类26种,主要为鹰形目(13种)和鸮形目(7种)物种;鸡形目和隼形目各2种;雁形目和雀形目各1种(表3)。

被IUCN濒危物种红色名录列为易危(VU)的有5种;近危(NT)的有5种;其余155种为低危(LC)种。被中国濒危物种红色名录列为濒危(EN)的有2种,分别为黄腹角雉和乌雕;易危(VU)的有4种;近危(NT)的有12种;数据缺乏(DD)2种;其余145种为低危(LC)种。

2.3 区系组成与居留型

在居留型方面,留鸟最多,有93种,占九龙山国家级自然保护区鸟类总数的56.36%;夏候鸟28种,占比16.97%;冬候鸟27种,占比16.36%;旅鸟13种,占比7.88%;迷鸟4种,占比2.42%。在留鸟、夏候鸟、冬候鸟和旅鸟中,物种数最多的都是雀形目鸟类,分别为61种、14种、15种和11种,分别占留鸟、夏候鸟、冬候鸟和旅鸟物种数的65.59%、50.00%、55.56%和84.62%。

在地理型方面,东洋界种最多(89种),占九龙山国家级自然保护区鸟类物种总数的53.94%;古北界种60种,占比36.36%;广布种16种,占比9.70%。东洋界种在留鸟和夏候鸟中占比最多,分别占72.04%和60.71%;古北界种在旅鸟和冬候鸟中占绝对优势,分别为84.62%和100%;记录到的本区域内121种繁殖鸟(即留鸟与夏候鸟之和)中,东洋界种最多,共84种,占69.42%。

所有鸟类和繁殖鸟类,均以东洋界种占优势,因此认为九龙山国家级自然保护区鸟类地理区系以东洋界为主体,兼有东洋界向古北界过渡性的特征,更偏向于华南区的区系。

2.4 鸟类密度和相对多度

样线法调查发现(表4):2016−2018年,九龙山国家级自然保护区共调查到鸟类71种,优势种为灰眶雀鹛(相对多度为28.39%,种群密度为199.88只·km−2)和红头长尾山雀(相对多度为10.19%,种群密度为71.75只·km−2)。常见种20种,密度为7~70只·km−2,如栗背短脚鹎、大山雀、棕脸鹟莺、山麻雀、麻雀等。其余49种为偶见种,种群密度小于7只·km−2。

表 4 九龙山国家级自然保护区鸟类种群密度和相对多度(2016−2018年)Table 4 Population density and relative abundance of birds in Jiulongshan National Nature Reserve (2016−2018)

2.5 鸟类组成变化

对比历史记录,2016−2018年的鸟类监测活动记录到的81种鸟类中,有22种为九龙山国家级自然保护区新纪录到的鸟种,均为雀形目鸟类(表2),其中19种为样线法记录到的鸟类,4种为红外相机记录到的鸟类;从地理型和居留型角度来看,新记录种中大多数为繁殖鸟类(夏候鸟和留鸟,18种)和东洋界种(13种)。

3 讨论

浙江九龙山国家级自然保护区地形复杂,属中亚热带湿润季风气候,四季分明,雨水充沛,优良的生态环境使得这里的鸟类物种多样性十分丰富[2]。保护区面积仅55.25 km2,但鸟类物种数超过浙江省鸟类物种数的30%[8];森林覆盖率高(98.8%),山间多溪流而少大型湖泊,以雀形目鸟占优势(105种,63.64%),如一些噪鹛科、鹟科、柳莺科、鹎科、鹀科在本地种类较多。样线调查数据显示:灰眶雀鹛和红头长尾山雀等2种喜欢集群生活的鸟类为本地优势种。

在中国动物地理的划分上,浙江省属于东洋界华中区的东部丘陵平原亚区,与古北界华北区黄淮平原亚区相毗邻[5],省内鸟类组成兼具古北界与东洋界成分。九龙山国家级自然保护区位于浙江省西南部较低纬度带内,绝大部分鸟类组成为东洋界种(53.94%)和古北界种(36.36%),由此认为九龙山国家级自然保护区鸟类组成具有东洋界和古北界相混杂和过渡的特征,且偏向于东洋界。研究发现:位于浙江省西北部较高纬度的天目山地区鸟类组成中,东洋界种(51.8%)占比略高于古北界种(44.04%)[9];而位于九龙山南部、浙江省较低纬度的凤阳山鸟类组成中,东洋界种(63.5%)则远高于古北界种(24.3%)[10]。由此可见,随地理位置向华南区移动,鸟类群落中东洋界成分增加。

就居留型而言,九龙山国家级自然保护区鸟类中留鸟最多(93种),占鸟类物种数的一半以上(56.36%);夏候鸟(28种)和冬候鸟(27种)次之。除留鸟外,黑短脚鹎、三宝鸟、发冠卷尾等夏候鸟多在浙江以南的东洋界越冬而飞来此地繁殖;北红尾鸲、灰背鸫、苍鹰等冬候鸟多在古北区繁殖而飞来此地越冬。因此认为研究区鸟类组成中的夏候鸟主要是东洋界种(17种,60.71%),冬候鸟主要是古北界种(27种,100.00%)。该区旅鸟大多为古北界种(11种,84.62%),由此不难推测,该保护区是北灰鹟、褐柳莺、极北柳莺等旅鸟秋季由北向南或春季由南向北的迁徙途径地。

研究区共观察到国家级重点保护鸟类或中国和IUCN红色名录中的受胁种37种,占本区所有物种数的22.42%。近年来,利用红外相机监测鸟类(夜行性以及地栖性鸟类)的作用突出[11],在监测对人类活动敏感或不易在样线法中发现或迅速隐秘踪影而难以辨别物种上尤其有用。2012−2013年4个月[1]和本次调查中利用红外相机监测到九龙山国家级自然保护区鸟类物种数共26种,占研究区鸟类物种总数的15.76%,包括6种雉科鸟类,7种近地面活动的鸫科鸟类,其中灰翅噪鹛、白眉地鸫、白腹鸫为红外相机单独监测到。由于红外相机可以连续24 h无干扰工作,能更全面记录区域内的物种,更真实估测雉类种群数量大小并探究其分布活动规律,因此结合红外相机监测法对黄腹角雉[12]、白颈长尾雉[13]等中国特有珍禽进行生态学研究,可为保护工作的实施拓宽思路。

4 致谢

感谢浙江大学生命科学学院任鹏参与红外相机监测与物种鉴定工作;感谢曾頔、赵郁豪、李家琦、周浩楠、金挺浩等同学参与鸟类群落调查工作。