科探活动的班本化改造

——以主题“人们的工作”为例

大班幼儿对于自己感兴趣的事物常常能坚持探究,喜欢挑战,并获得满足感和愉悦感。我园教师根据幼儿的已有经验、发展水平、个性特点、爱好需要,将“观察、解读、支持幼儿”的行动贯穿始终,支持幼儿逐步积累科学经验,培养幼儿的好奇心、求知欲及解决问题的能力,做到既懂孩子,又懂课程。由此,我园教师对科探活动进行了四个阶段的班本化改造,构建以整合、开放为特点的科学课程。

第一阶段

教研重点:如何让教师提升课程实施能力——微课题研究

学期初,根据教师的实际困惑及课程发展的需要,我园成立了科学研究微课题,设定了研究的重点,确立了“科学领域的发展目标、科学活动的组块与模式、科学区材料的投放、科学区教师支持性策略、共性问题的应对策略”五个研究内容,展开了深入研究,每一位教师都是参与者、研究者、课程的开发者。

研究发现,幼儿需要积累的科学经验内容主要有:动物、植物、人体、光、影、颜色、声音、力和简单机械、空气、水、科技等,于是教师根据《3~6 岁儿童学习与发展指南》的精神及大班幼儿的学习特点,系统地梳理,将这些关键经验和重难点分解到每个主题内,使投放材料指向的核心经验有所侧重,但比例上可根据幼儿的偏好适当增减,保证科探内容的均衡全面。

第二阶段

教研重点:如何设置幼儿喜欢的学习形式——个别化学习常态化

多年来,个别化学习活动早已是我园幼儿探索学习的常态方式,“常态”体现在以下几个方面。

1.设置材料超市。

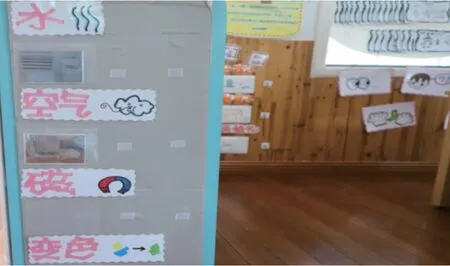

材料有高结构、低结构、无结构三类。将集体活动的部分内容分解到区域,剖析高结构材料的难易程度,设置星级提示。(见图1)

图1

低结构、无结构材料分两部分,一部分材料——预先投放,不提示怎么玩,让幼儿自己摆弄以熟悉材料,以自主探索、回顾梳理为主;另外一部分——将前期探索过的高结构材料进行低构化或解构化,以实现材料的多元价值。

2.支持幼儿记录探究过程。

给幼儿的探究要求以任务卡、问题卡、步骤图、视频、点读笔、记录本的形式投放在班级环境中,支持幼儿的探索。其中的个性化记录本含主题下材料总目录及个性化记录表。通过研究幼儿的记录表,关注幼儿的记录行为,了解幼儿的参与频率、学习质量等。

3.运用6S 管理理念。

图2~6

图7

鼓励幼儿自己制作标志,在玩具架、材料盒及该材料记录表上一一对应张贴(见图2~6);进入区域的幼儿需要在该区域的入口处选择材料(见图7)。

我园以区域为依托的幼儿自主探究模式趋于成熟,幼儿对于如何制订学习计划,以怎样的形式在区域中流转,如何调整学习步骤,如何进行学习上的自我管理都较为明确,也养成了良好的学习习惯,这些成为班级开展科探活动的有利条件。

4.对班级空间进行改造。

综合考虑主题、风格、秩序、色彩等元素的和谐,我园打造了真实、朴素、舒适的探索环境。将科探区延伸到教室、走廊、午睡室、盥洗室、阳台,其中午睡室被打造成暗室,便于开展光影游戏。除了深度开发科探区,其他区域如美术区、阅读区、益智区、建构区仍然常态开放。

第三阶段

教研重点:如何有效支持幼儿的探究——深度研发材料

要实现深度学习,归根结底,幼儿与材料必须进行有效互动,深度研读材料是支持幼儿学习的必经之路:材料符合幼儿的认知水平吗?材料承载了什么核心经验?材料有趣、有效吗?材料如何进行融合与拓展?材料对幼儿发展的显性与隐性的功能有哪些?将幼儿游戏中出现的问题,转化为改进材料的契机。以下介绍两个案例。

案例1:镜子迷宫

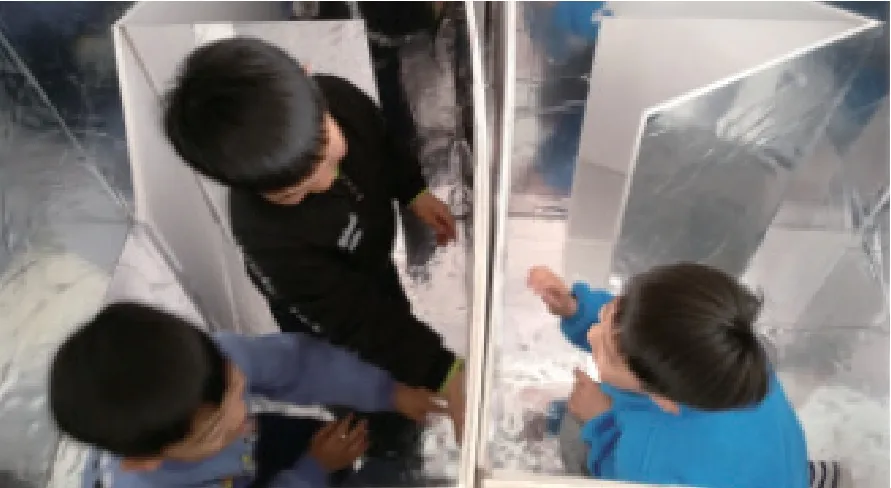

在主题“人们的工作”进行过程中,教师发现幼儿特别喜欢玩区域里的小镜子,他们不断地对着镜子做鬼脸、玩光斑的游戏。但小镜子实在是太小了,只能照出幼儿的头部,于是教师就按照幼儿的身高比例,设计了80 厘米×80 厘米的四个立体方格,四面贴上镜面纸,将方格合并打通,“迷宫”雏形显现。根据设想,幼儿能探索出很多光影的奥秘。可是实际效果并不是如此,幼儿只是在迷宫里玩躲猫猫、钻钻乐的游戏,以玩乐为主,对光影的探索毫无兴趣,一段时间后他们对躲猫猫的兴趣也已消失。

问题出在哪里?原来购买的镜面纸不够清晰,又无任何辅助探索材料,除此之外,打通的房间也确实适合玩躲猫猫。发现问题后,教师在迷宫里更换了高清晰度的镜面纸,成像效果和镜子差不多,在迷宫的上下设置了镜面板,投放了不完整图案(例如二分之一图、四分之一图、八分之一图)、手电筒、镜面插片等辅助材料。他们探索的范围逐渐扩大,主要的行为主要有:

观察1:他们通过照镜子,观察自己的五官和身体特征,跟镜子中的自己做游戏,躺在迷宫中,小手碰小手,小脚贴小脚,无数个“我”连在一起(见图8)。同时,在将门开关闭合和将镜面插片插到正方体对角线的过程中,他们发现了镜子与镜子的连接处有很多的夹角,尝试将不同的辅助材料放在夹角处,变化出多样的图像,二分之一的图案、四分之一的图案、八分之一的图案都变完整了,就像变魔术一般。

图8

观察2:有的幼儿在迷宫上面放置了顶层板,在迷宫里,上下、前后、左右都是镜子,他们可以找到无数个自己,无数双手,无数只脚,就像万花筒一样。

观察3:还有的幼儿找来了镜面纸、碟片、反光布等材料,他们把材料穿在身上,盖在身上,发现自己除了头部以外竟然都消失了。为了让头部也消失,他们将闪光纸做帽子、面膜,那样连头部都消失了,就像隐身人。幼儿不断探索如何将自身与背景融为一体。现在这个区域在班级里很受欢迎,幼儿给这个区域起名为“魔术师”。再简单的材料,幼儿也有100 种玩法,也会表达出100 种语言,由“环境控制幼儿”到“幼儿主导环境”,材料在幼儿手中有无限可能。

在此基础上,教师们还研发出了桌面镜子迷宫(见图9,10),幼儿可以自由改变镜子之间的角度和距离,改变镜面的曲度,进行多维度的观察,发现更多的镜子成像的奥秘。

图9

图10

案例2:光影游戏

在“皮影人”的区域,教师提供了帐篷、电筒、皮影材料,期望幼儿去探索影子与光源的关系。一开始,幼儿非常感兴趣,躲在帐篷里随意玩着,发现光透过皮影材料,会在帐篷布上投射出动物的形象。有幼儿提议:我们来玩“狗熊吃饼”的故事吧。故事还能玩?果然很新鲜。于是他们分工,每个人扮演几个角色。在他们的操作和语言表达中,故事内容不断变化,带给大家不一样的惊喜(见图11)。可是当游戏始终处在这个水平和形态的时候,幼儿就索然无味了。教师思考:提供什么支持,让幼儿探索更多的奥秘呢?教师拍下游戏过程,在小组分享的时候,提出关键问题:如何用更多的方法让影子变大变小?带着问题来玩,幼儿发现形成影子的三个条件:光源、遮挡物、投影成影屏幕。变化任意一个要素,都能让影子发生变化。

图11

图12

教师适时投放了激光灯,幼儿发现不是所有的光源都能投出影子,红色激光总是一个点,而且能透过帐篷射到墙上。追随着幼儿对光影的兴趣,教师一次次对材料进行了升级和突破。

改造1:教师把透明的动物皮影改成非透明的材质,提供了一块插板,中间切割出细细的线条。幼儿把平面动物插到插板凹槽中,用手电筒一照,就出现一种剪影的效果。变换光源的位置,幼儿发现动物可以变高变矮,变宽变窄。

改造2:幼儿无意中改变了插板的方向,就发现凹槽的方向变化了,从竖着插到横着插,动物影像的方位也在变化。

改造3:为了能表现自己创编的故事,幼儿在美术区制作了更多的插片和皮影。区域之间实现了联通。

改造4:在观察的基础上,教师又有了一些新的创意,那就是改变插片的具象特征,投放了抽象的几何形状,幼儿通过组合插片,发现影像具有多变性。(见图12)

活动中,教师关注幼儿玩什么、玩多久、怎么玩,关注材料功能的开发,教师的教育行为也在悄悄转变——那就是放手、信任,赋予幼儿更多玩的权利。

教师在实践中也发现一些材料并不适合,比如之前投放的“燃烧的蜡烛”材料,考虑到幼儿自主使用明火具有不安全因素,所以从班级材料中下架。之前投放的非主题材料,比如:多米诺骨牌,齿轮(见图13)等,幼儿兴趣依然浓厚,百玩不厌,依然投放。

在教师的“材料变化图”(见图14)中,可以清晰地了解材料是如何变化的,哪些是之前主题的延伸,哪些是因幼儿需要即兴生发的,哪些是来源于教师的预设。材料的动态架构图也就是科探课程的班本化改造过程。

图13

图14

第四阶段

教研重点:如何提升个体经验——生成集体活动

针对区域里幼儿关注、感兴趣的科学事件,生成“有价值”的集体活动。“有价值”体现在:主题从幼儿中来,同时也是幼儿需要解决的共性问题;与幼儿的能力与心智的发展相符;能够整合零碎经验,辐射个体经验,提炼共性经验。例如,教师在幼儿探索光影的基础上,开展了生成性的集体活动“神奇的镜子”。(具体流程见教案)

活动创新点

1.情境性。在“人们的工作”主题下,投放的区域材料名称由幼儿基于职业经验自己命名:魔术师、皮影大师、护林工、轨道修理工、管道工……

操作材料提示卡上有幼儿绘制的各类职业的形象,主题墙上呈现本主题行进的足迹;用遮光布给窗户遮光,营造光影室的神秘气氛;逼真的抽水马桶模型和防风林材料方便幼儿观察操作。

2.融合性。材料融合——水和管子组合、声音与管子组合、光与影组合等;科学与其他领域融合——镜子迷宫涉及图形对称及数量统计、多米诺骨牌涉及建构及图形感知等;系列材料融合——单面镜、双面镜、多面镜的组合;区域融合——美术区、阅读区与科学区融合,幼儿在美术区进行设计、创作,其成果可以作为科探区的辅助材料,阅读区提供了职业类绘本及科学探索类图书,帮助幼儿拓展知识经验。

3.差异性。材料存在难度差异;幼儿可根据自己的节奏自主决定探索的先后顺序。

4.自检性。利用点读笔事先录好开放性问题,一份材料匹配一个录音磁贴,不同颜色的点读笔对应相应颜色的磁贴,只要点读即可聆听问题;提供操作图卡和视频;人手提供一本记录本,便于自我评价,交流自己的发现,记录表中有留白;提供问题墙、发现墙、白纸,便于幼儿随机记录自己的想法。通过以上方法让幼儿自检是否完成任务,了解学习进度,同时又适当为教师减负,让教师有更多的机会观察、解读幼儿的行为。

5.体验性。关注幼儿的成功体验,如在创作沙画、拼搭轨道、探索齿轮传动时,幼儿用电子平板及时拍摄场景;在创编皮影故事时,用电子平板随机录音,在班级、家庭中分享自己的学习成果;投放了智能语音对话机器人,激发幼儿提问的兴趣,也可解答幼儿的部分困惑。

综上所述,“人们的工作”主题下的科学活动,具有基于科学领域的整体性教育价值。

附教案

大班科学活动:神奇的镜子

设计意图:

镜子是常见的生活用品,与我们的生活密切相关。在“人们的工作”主题活动中,科探区里投放的镜子迷宫材料,引发了幼儿的探究兴趣。他们发现了很多有趣的科学现象,同时也产生了很多“为什么”。我们认识到,零碎的经验需要整合,个体的经验也可以辐射到整体,幼儿的共性问题需要深入解决,教师的支持作用不可以忽视。基于幼儿的需要,我们生成了科学活动“神奇的镜子”。

活动目标:

1.感知平面镜不同组合出现的成像变化,发现平面镜形成角度可多重成像。

2.能大胆探索,发现、交流、记录自己的发现。

3.乐于探究,体验镜子成像的有趣。

活动准备:

平面镜、小棒、记录表、雪花片、相关视频。

活动过程:

1.猜谜导入,引出镜子。

(1)请你们猜个谜语:“你笑它也笑,你哭它也哭,脸上脏不脏,一看就知道。打一生活用品。”

(2)用一面镜子照自己,移动镜子,看看有什么发现。

2.操作探索,发现奥秘。

(1)发现平面镜组合方式不同,成像不同。

a.拿两面镜子照自己,看看有哪些有趣的发现。

b.幼儿自主探索,教师观察指导。

c.集体分享交流,师幼共同记录。

d.请幼儿再去玩一玩,把这些现象都找到,还可以找找新的发现,和其他小朋友说一说。(再次探索)

小结:看来用不同的方式摆放两面镜子,镜子里的成像不同,这就是有趣的镜子成像。

设计思考:提供两面镜子,让幼儿自主探索。因为开放性强,会出现多种摆放方式,因为摆放方式的不同,镜子中的成像就不同。小小的镜子,焕发无穷的魅力。在自主探索之后,通过同伴间的分享交流,教师的梳理归纳,顺势将个体经验辐射到全体,引发幼儿进一步探索思考的兴趣,使幼儿的探索活动从无意转向有意。

(2)发现两面平面镜形成的角度不同,成像数量不同。

a.刚刚你们把两面镜子靠在一起,形成夹角,里面会有多个自己。如果把一根小棒放在镜子的夹角中又会出现什么有趣的现象呢?

b.能不能在镜子里找到三角形、六边形、圆形,甚至更多的图形呢?找到了就在表格里的图形上做个标记,空白处可以记录你找到的新图形(幼儿探索记录)。

c.(出示图片)这是小朋友找到的三角形和六边形,比较形成这两种影像的镜子夹角有什么不同?同样变出的都是圆形,小棒的摆放方式有什么不同?

d.你找到其他的图形了吗?

e.从变出三角形、六边形,直到圆形,两面镜子夹角大小有怎样的变化?

小结:原来镜子形成的夹角越小,镜像中的图形边数就越多。

f.观看动态图像形成的视频,说说发现,猜测做法并操作验证。

设计思考:在自主探索的基础上,教师根据幼儿感兴趣的点,提供小棒发现横向摆放的小棒在影子中形成不同影像的有趣变化,再到观看动态视频,让幼儿猜测、验证,从而进一步引发幼儿在探究中思考、发现变化的条件。

3.拓展经验,迁移生活。

(1)把三面镜子围合起来,镜面朝里,中间放一片雪花片,你能发现什么?你是从哪个角度观察到的?

(2)观看视频,粗浅地了解万花筒的成像原理。

(3)镜子还有哪些奥秘,以后到镜子迷宫里去再找一找。

设计思考:由两面镜子转向三面镜子,探索更多关于镜子成像的奥秘,活动层层递进,引发幼儿进一步探索的兴趣,知识经验在螺旋式提升。同时从课堂经验拓展到生活经验,知道科学知识可以应用到实际生活中,了解科学的有用和有趣。