乌石凹陷主干断层及其对油气分布的控制作用

袁凌荣,孔令辉,曾晓华,商建霞,饶 资,刘东华

(中海石油(中国)有限公司 湛江分公司,广东 湛江 524057)

断层研究是裂陷盆地结构研究的核心问题,也是油气勘探的关键问题[1-2]。断层在油气输导体系中起着关键性作用,其活动强度的定量评价及其对油气成藏的控制是当前石油地质研究的难点[3-4]。断层的活动强度与有效烃源岩大量生排烃时间的匹配关系直接决定油气垂向运移量,从而控制着油气藏的富集程度和规模大小[5]。前人针对乌石凹陷主干断层与油气成藏关系做过一些相关研究,主要集中在断层对储集层、烃源岩、圈闭控制等方面的定性研究,缺乏定量评价[6-10]。笔者对乌石凹陷主干断层的活动强度进行了定量评价,并结合与生排烃期的匹配情况,对其与油气成藏之间的关系进行探讨,以期指导该凹陷油气的勘探与开发。

1 区域地质概况

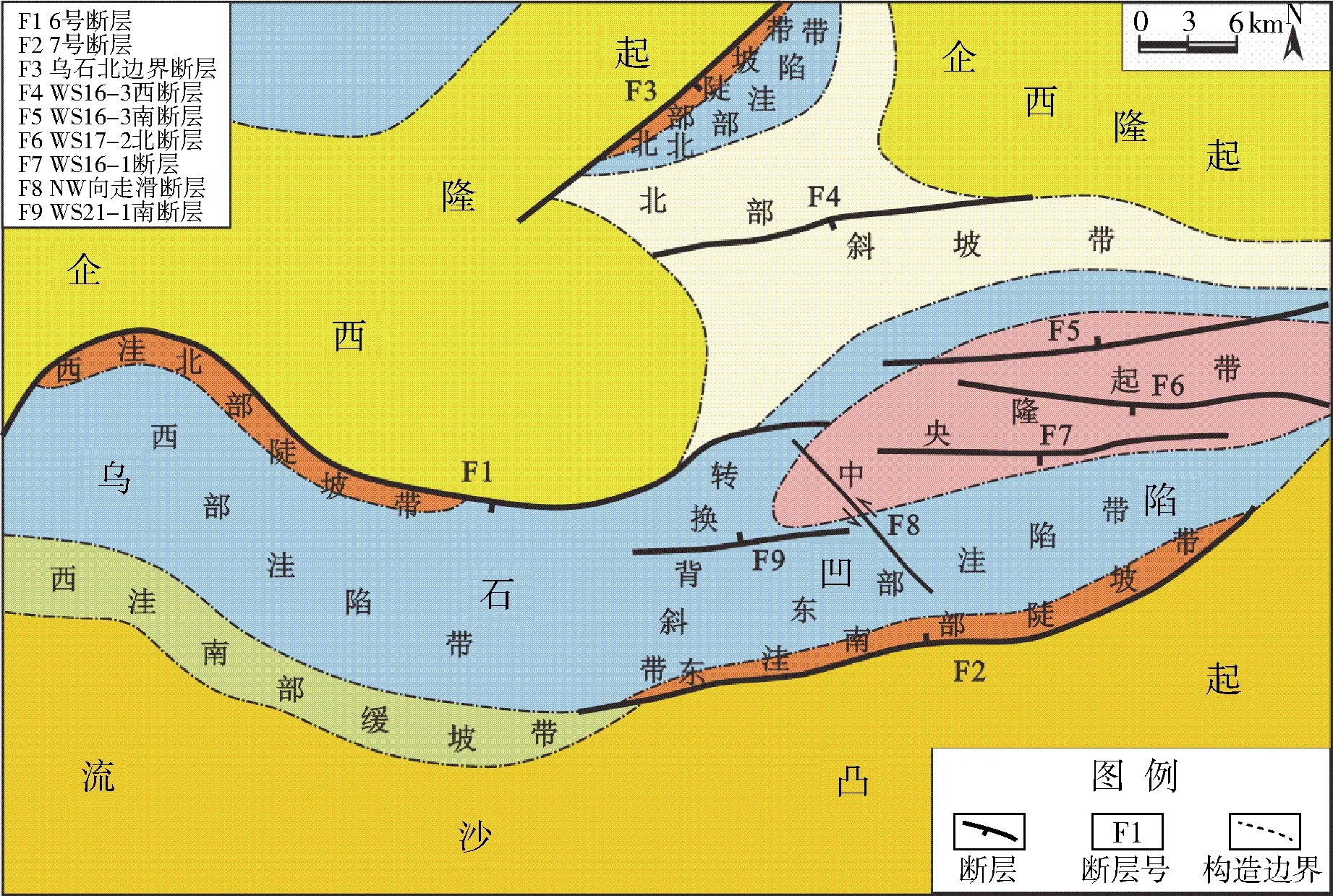

乌石凹陷位于北部湾盆地南部坳陷的东北部,是该盆地已发现的第二个油气富集凹陷。该凹陷北部以企西隆起南缘为界,西部、南部与海头北凹陷和迈陈凹陷被流沙凸起分隔,东部与徐闻隆起相邻。凹陷内部可进一步划分为东洼和西洼两个次级构造单元,其中东洼包括南部陡坡带、中部洼陷带、中央隆起带和北部缓坡带,西洼包括南部缓坡带、中部洼陷带、北部陡坡带(图1)。北部湾盆地是一个古近纪—新近纪裂谷盆地,盆地演化经历了断陷、断拗、拗陷3个阶段。乌石凹陷在断陷阶段早期(早古新世)沉积范围非常局限,主要在凹陷东部发育了以洪积—冲积扇为特征的长流组;快速裂陷期(始新世)湖盆扩大,沉积了以中深湖相为主的流沙港组地层,是盆地的主要烃源岩层;断拗(渐新世)湖水范围继续扩大,但水体变浅,沉积了以冲积平原相和滨浅湖相为主的涠洲组,形成了区域性储层和局部盖层;拗陷阶段(早中新世),盆地因热沉降导致大规模海侵,沉积了一套以滨浅海相及浅海相为主的砂泥岩地层,是区域储层和盖层。乌石凹陷形成演化过程中,先后充填了古近系的长流组、流沙港组、涠洲组,新近系的下洋组、角尾组、灯楼角组、望楼港组以及第四系的地层[11-12]。

2 主干断层的活动性

2.1 断层基本特征

乌石凹陷的形成演化受哀牢山-红河断裂活动、太平洋板块俯冲碰撞、深部地幔上涌等的共同作用,表现为控制凹陷主干断裂的发育,进而影响凹陷的基本结构[13]。乌石凹陷断裂体系按方向划分为NEE向、NW向和近EW向3组(图1):①NEE向断裂,主要有6号断层和7号断层,是受近SN向盆地强烈拉张和哀牢山-红河断裂NW向左旋走滑作用叠加形成;②NW向断裂,主要是NW向走滑断层,是受哀牢山-红河断裂NW向左旋走滑作用形成;③近EW向断裂,为凹陷内发育数量最多的断裂,包括WS21-1南断层、WS16-1断层、WS17-2北断层、WS16-3南断层和WS16-3西断层,是受SN向盆地拉张形成的。其中,NEE向断裂是乌石凹陷主要的控凹断裂,6号断层和7号断层侧接相向拉张,造就了乌石凹陷西洼北断南超,东洼南断北超,中部斜向背斜转换的整体格局。

图1 乌石凹陷断裂体系

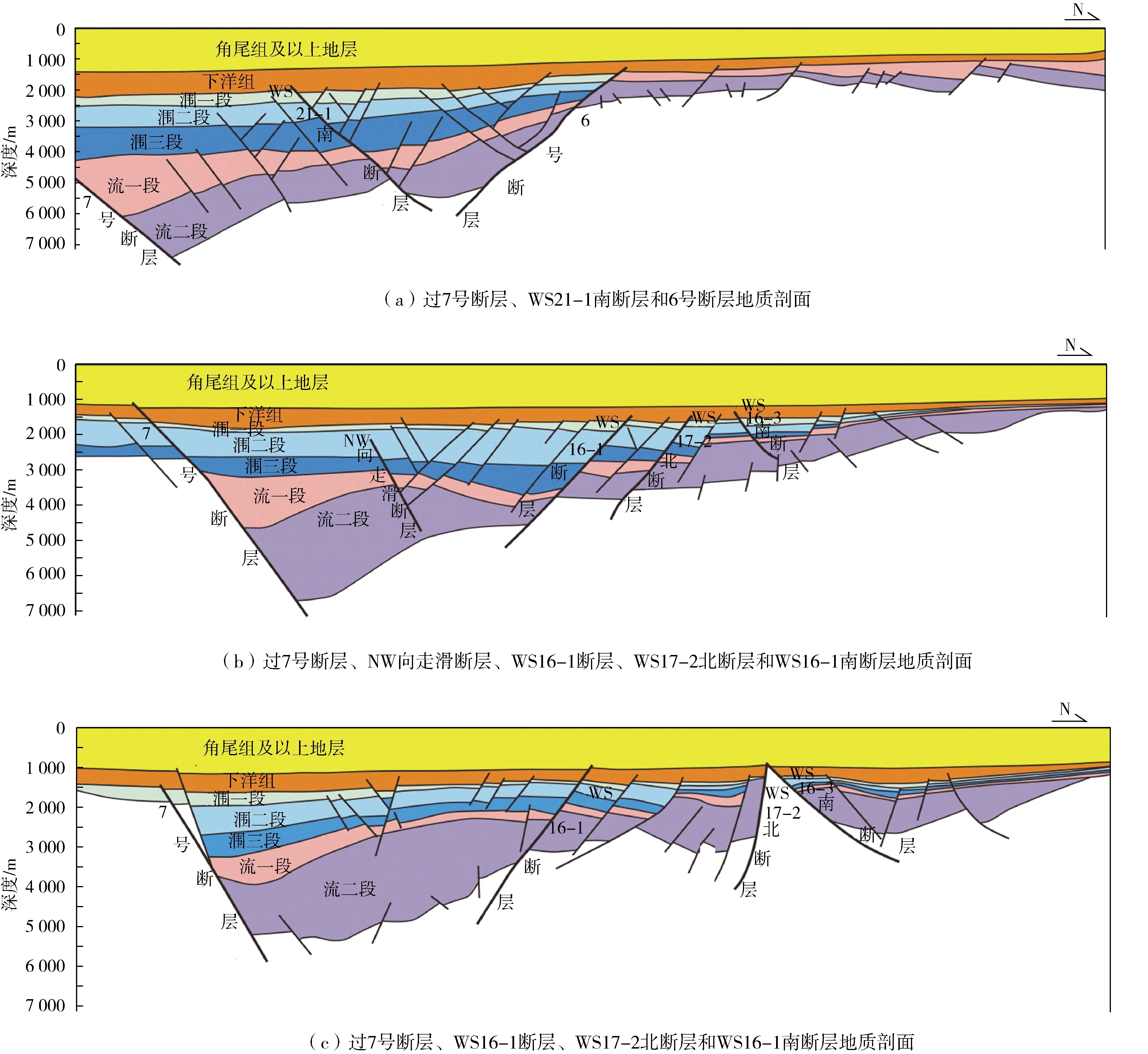

6号断层:乌石凹陷北部边界断层,剖面形态以铲式为主,控制了凹陷西洼古近系的沉积分布。断层下降盘总体向南沉降,形成北断南超的箕状断凹格局(图2(a))。

7号断层:乌石凹陷南部边界断层,剖面形态以坡坪式为主,控制了凹陷东洼古近系的沉积分布。断层下降盘总体向北倾滑,形成南断北超的箕状断陷(图2(a)~(c))。

WS21-1南断层:乌石凹陷中部背斜转换带的一条次级正断层,形态相对简单,剖面上表现为上部略陡下部稍缓的铲式,主断面北倾,与浅部反向次级断层组合为“y”字型(图2(a))。

NW向走滑断层:乌石凹陷东部洼陷西侧的一条次级正断层,介于6号断层和7号断层之间,形态简单,剖面上表现为上部略陡下部稍缓的铲式,主断面南倾,局部与浅层次级反向断层组合为“y”字型(图2(b))。

WS16-1断层:乌石凹陷东部洼陷中部的一条次级正断层,形态复杂,主断面南倾,剖面上表现为近板式或局部与浅层次级反向断层组合为“y”字型(图2(b)和(c))。

WS17-2北断层:乌石凹陷东部洼陷中东部的一条次级正断层,形态相对简单,剖面上表现为上部略陡下部稍缓的铲式,主断面南倾,局部与浅层次级反向断层组合为“y”字型(图2(b)和(c))。

WS16-3南断层:乌石凹陷东部洼陷东北部的一条次级正断层,形态相对简单,剖面形态为上部略陡下部稍缓的铲式,主断面北倾,局部与浅层次级反向断层组合为“y”字型(图2(b)和(c))。

图2 乌石凹陷南北向地质剖面

WS16-3西断层:乌石凹陷北部缓坡带的一条次级正断层,形态简单,主断面南倾,剖面形态为板式。

2.2 断层活动强度定量评价

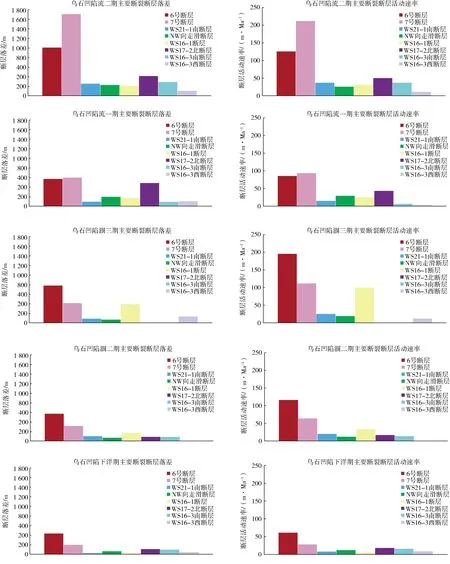

前人针对断层活动强度定量评价研究采用的方法主要有断层生长指数法、断层落差法和断层活动速率法等14-16]。乌石凹陷内不同位置的沉积特征差异较大,断层生长指数法不能反映断层之间活动的相对强弱,此处仅采用了断层落差法和断层活动速率法对主干断层活动性进行定量评价。与断层落差法相比,断层活动速率法还考虑了时间因素,便于对比不同时期断层活动性,因此笔者以断层活动速率法为主,断层落差法为辅定量评价断层的活动性。考虑断层在不同位置活动性存在差异,本次研究针对每条断层选取多个断点求取断层落差和活动速率,并根据平均值编制各地质时期断层落差与断层活动速率柱状图(图3)。

图3 乌石凹陷流二期~下洋期断层落差和断层活动速率柱状分布

流二期:NEE向断层强拉张,垂向活动性强,断层活动速率大于120 m/Ma,7号断层活动速率大于6号断层。近EW向及NW向断层弱拉张,垂向活动性弱,断层活动速率小于50 m/Ma。

流一期:NEE向断层持续强拉张,但垂向活动性较流二期减弱,断层活动速率约80 m/Ma,7号断层与6号断层活动速率近于相同。近EW向及NW向断层仍呈弱拉张状态,垂向活动性较流二期整体变化不大,断层活动速率仍小于50 m/Ma。

涠三期:NEE向断层仍然强拉张,垂向活动性强,断层活动速率大于100 m/Ma,6号断层垂向活动性大于7号断裂垂向活动性。近EW向及NW向断层仍处于弱拉张状态,垂向活动性普遍较弱,断层活动速率小于25 m/Ma,但WS16-1断层垂向活动性明显增强,断层活动速率约100 m/Ma。

涠二、涠一期:NEE向断层垂向活动性强度存在差异,其中6号断层仍保持强拉张状态,断层活动速率大于110 m/Ma,而7号断层垂向活动性逐渐减弱,至涠一期断层活动速率仅10 m/Ma。近EW向及NW向断层垂向活动性普遍较弱,断层活动速率小于40 m/Ma。

下洋期:NEE向断层活动性明显减弱(断层活动速率小于50 m/Ma),近EW向及NW向断层活动性也极弱(断层活动速率小于10 m/Ma),乌石凹陷整体进入拗陷期。

研究表明,6号断层和7号断层活动性最强,且活动期持续时间长,贯穿整个裂陷期;WS21-1断层、NW向走滑断层、WS16-1断层和WS17-2北断层活动性次之,断层活动速率介于15~50m/Ma之间;WS16-3南断层和WS16-3西断层活动性最弱,断层活动速率一般小于15 m/Ma。

3 主干断层的输导性

断层的垂向输导性与断层的活动时期和强度密切相关。在活动时期,断裂呈开启状态,导致超压流体释放,且由于断裂带周边剩余压力降低,流体会往断裂带方向汇聚,呈“管流”运移[17]。断层是沟通深部烃源岩与浅部储层的重要通道,其作为油源断层必须满足:①断层活动与生排烃时期相匹配;②断层与有效烃源岩连通。

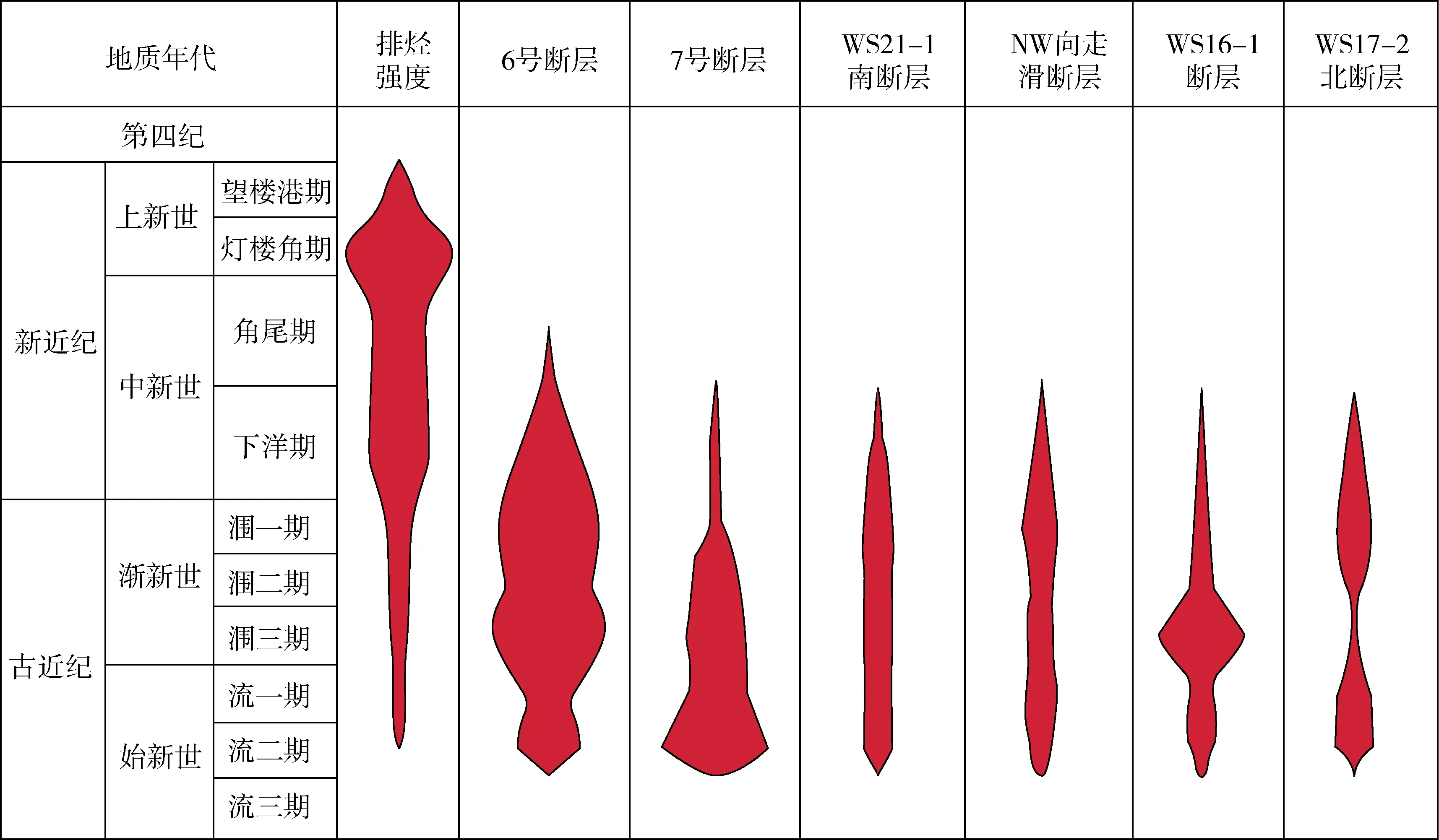

3.1 断层活动与生排烃期的匹配关系

乌石凹陷烃源岩生烃始于古近纪流二期,但总量很少,至流一期生烃有明显增加,一直到涠洲期,生烃量持续缓慢增加。新近纪下洋期开始,乌石凹陷进入整体沉降阶段,烃源岩进入大规模生烃期,并一直持续到现在[8,10,17]。

通过对乌石凹陷主干断层各地质时期的活动强度与烃源岩生排烃强度分析表明:古近纪时期,各主干断层活动强度与生排烃有较好的对应关系,可作为良好的油源断层(图4)。新近纪下洋时期,6号断层、WS21-1南断层、NW向走滑断层和WS17-2北断层与排烃期吻合程度一般,为中等油源断层;7号断层和WS16-1断层活动性较弱,为差油源断层。WS16-3南断层和WS16-3西断层仅在流二期有较弱的活动强度,难于作为油源断层。所有主干断层在新近纪下洋期以后基本停止活动,作为油源断层的概率极低。

图4 断层活动与生排烃期的匹配关系

3.2 断层与有效烃源岩的连通性

乌石凹陷主力烃源岩是流二段油页岩,烃源岩生烃门限深度为2 000 m,且深度大于2 900 m才开始大量生烃。断层与烃源岩的连通性是其作为油源断层的前提条件。前述断层基本特征研究表明,所有主干断层与流二段烃源岩都直接沟通,可作为油源断层。但古近纪时期,6号断层、WS17-2北断层、WS16-3西断层和WS16-3南断层断至的流二段地层埋深小于2 900 m,还未开始大量生烃。7号断层、WS21-1南断层、NW向走滑断层和WS16-1断层断至的流二段地层埋深大于2 900 m,处于大量生排烃阶段,是良好的油源断层。

结果表明,乌石凹陷7号断层、WS21-1南断层、NW向走滑断层和WS16-1断层在古近纪—新近纪下洋期与有效烃源岩直接沟通,具有良好的垂向输导性。

4 对油气分布的控制作用

乌石凹陷主干断层在古近纪时期整体处于活动期,呈开启状态,可以作为油气垂向运移的通道,但由于此时乌石凹陷烃源岩整体仍处于生烃的早期阶段,生烃数量有限,因此只有少量油气进入上覆地层的有利圈闭聚集成藏,油气藏储量规模相对较小,主要位于7号断层、WS21-1南断层、NW向走滑断层和WS16-1断层附近烃源岩的上覆地层。

新近纪以来,随着埋深的进一步增加,烃源岩开始大量生烃,且此时主干断层活动微弱甚至停止,不再具有垂向输导能力,而是成为油气藏形成的遮挡条件。6号断层、7号断层、WS21-1南断层、NW向走滑断层、WS16-1断层附近流二段地层埋深均大于成熟生烃门限,大量生烃,油气运聚主要发生在流二段地层内部,可形成储量规模较大的自生自储型油气藏。

5 结 论

(1)主干断层活动时期主要在古近纪—新近纪下洋期,且断层活动强度随时间推移逐渐减弱。

(2)古近纪—新近纪下洋期,7号断层、WS21-1南断层、NW向走滑断层和WS16-1断层具有良好的垂向输导性;新近纪下洋期以后,所有主干断层活动基本停止,不具有垂向输导性。

(3)油气勘探最有利方向是流二段内部自生自储型油气藏;其次在7号断层、WS21-1南断层、NW向走滑断层和WS16-1断层附近流二段上覆地层也有一定的勘探潜力。