耳针疗法对糖尿病前期干预的探讨

陈瑜凡 王燕平 荣培晶 王瑾玉 顾鑫 张紫璇 陈瑜

摘要 目的:探讨耳针疗法治疗糖尿病前期的中医证治规律及作用机制。方法:通过对近10年针灸治疗糖尿病前期文献的统计,梳理其选穴规律及刺灸方法,特别是对耳针疗法进行总结,探讨耳针疗法治疗糖尿病前期的中西医学机制。结果:耳针疗法是临床常见的降糖方法,其治疗糖尿病前期疗效显著且优势独特,临床取穴以内分泌、胰、三焦、胃、脾为主,通过影响神经系统和内分泌系统达到降糖的效果。结论:耳针疗法作为针灸中常用防治糖尿病的方法,其獨特的优势值得临床推广,但对糖尿病前期的治疗方案尚须完善和优化。

关键词 耳针;糖尿病前期;脾瘅;耳迷走神经;针灸;作用机制

Abstract Objective:To discuss the law of TCM treatment according to the syndromes and the mechanism of auricular acupuncture in the treatment of prediabetes.Methods:Through the review of the literature on acupuncture treatment of prediabetes in the past 10 years,we summarized the rules of acupoint selection and methods of acupuncture in the treatment of prediabetes,especially for the auricular acupuncture,and discussed the mechanism of auricular acupuncture in the treatment of prediabetes.Results:Auricular acupuncture is a common method to reduce blood sugar in clinical practice,it has significant effect and unique advantages on the treatment of prediabetes.The acupuncture points are mainly endocrine,pancreas,triple-burner,stomach,and spleen related,which can reduce blood sugar by affecting the nervous system and endocrine system.Conclusion:Auricular acupuncture is a commonly used method for the treatment of prediabetes in acupuncture therapy.Its unique advantages are worthy of clinical promotion.But it is also expected to optimize and improve the stimulation methods and treatment plan of prediabetes.

Keywords Auricular acupuncture; Prediabetes; Spleen disease; Auricular Vagus Nerve;Acupuncture;Mechanism

中图分类号:R245文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2021.24.011

糖尿病前期是指血浆葡萄糖测定值介于正常与糖尿病的中间状态,包括空腹血糖受损(IFG)、葡萄糖耐量减低(IGT)以及二者并存状态,美国糖尿病学会(American Diabetes Association,ADA)明确定义了糖尿病前期的诊断标准:空腹血糖5.6~6.9 mmol/L,或者OGTT试验2 h血糖7.8~11.0 mmol/L,或糖化血红蛋白5.7%~6.4%[1]。据统计,2019年我国的糖尿病及糖尿病前期人群数量居世界第一[2]。糖尿病前期是逆转糖尿病的关键阶段,此类人群是预防糖尿病的主要目标人群,本研究通过梳理针灸治疗糖尿病前期选穴及刺灸方法,对针灸治疗该病特别是耳针疗法进行总结,探讨耳针疗法治疗糖尿病前期的中西医学机制。

1 资料与方法

1.1 资料来源 检索国家知识基础设施数据库(CNKI)有关针灸治疗糖尿病前期的相关文献,对检索出的文献进行阅读筛查,整理归类和统计分析。

1.2 文献检索策略 检索自2010年1月1日至2020年10月1日收录在国家知识基础设施数据库(CNKI)的针灸治疗糖尿病前期的相关文献,以“糖尿病前期、糖耐量减低、糖调节异常”为检索词进行检索,再以“针刺、针灸、电针、耳针、穴位注射、穴位埋线、腹针”为检索词在结果中检索。

1.3 纳入标准 以针灸疗法为主要治疗措施且有明确取穴方案的临床研究;研究对象为明确诊断的糖尿病前期患者。

1.4 排除标准 排除基础研究论文、Meta分析、综述、会议论文等。

1.5 数据库建立 通过对电子数据库中的检索词进行逐次检索,对检索的结果进行合并,剔除不合格的文献,纳入相关文献61篇,建立针灸治疗糖尿病前期的处方数据库。

1.6 数据分析 使用Excel软件对数据进行描述性统计分析。

2 结果

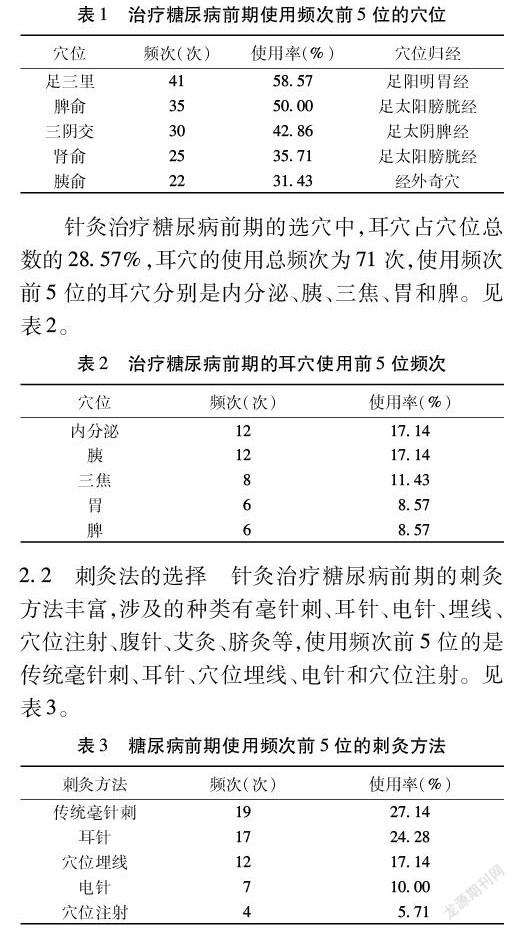

2.1 常用穴位的选择 经筛选,纳入有效文献61篇,共计有效处方70条,涉及穴位70个,其中经穴49个,耳穴20个,经外奇穴1个,对所用穴位进行频次分析,使用频次前5位的穴位分别是足三里、脾俞、三阴交、肾俞和胰俞。见表1。

针灸治疗糖尿病前期的选穴中,耳穴占穴位总数的28.57%,耳穴的使用总频次为71次,使用频次前5位的耳穴分别是内分泌、胰、三焦、胃和脾。见表2。

2.2 刺灸法的选择 针灸治疗糖尿病前期的刺灸方法丰富,涉及的种类有毫针刺、耳针、电针、埋线、穴位注射、腹针、艾灸、脐灸等,使用频次前5位的是传统毫针刺、耳针、穴位埋线、电针和穴位注射。见表3。

3 讨论

3.1 中醫对糖尿病前期的认识 《黄帝内经》中记载的“脾瘅”病与糖尿病前期非常相似。《素问·奇病论篇》云:“病有口甘者,病名为何……此五气之溢也,名曰脾瘅。”“……此肥美之所发也,此人必数食甘美而多肥也,肥者令人内热,甘者令人中满,故其气上溢,转为消渴。”认为脾瘅以中焦气机壅滞、内热为特点,日久可转为消渴。还提出了“治之以兰,除陈气也”的治疗方法,因此脾瘅在治疗上应以芳香化湿、健运脾胃为治疗大法。《素问·经脉别论篇》曰:“饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精……五经并行。”脾的“散精”功能在人体代谢过程中起着重要的作用,糖、脂肪、蛋白质等均属于水谷化生的精微物质,若脾的输布功能失常,这些精微物质会异常聚集,造成人体糖脂代谢的紊乱[3]。中医文献对脾脏实体的记载如“脾与胃以膜相连”(《素问·太阴阳明论》)、“脾重二斤三两,扁广三寸,长五寸,有散膏半斤……主藏意”(《难经·四十二难》)等,近代医家张山雷[4]认为《难经》中所言“散膏”实指胰腺。历代医家对脾的实体描述不一,但基本都倾向于现代解剖学中的脾脏和胰腺。正是因为中医学既能通过解剖获得直观认识,又能在整体观的基础上把握人体的宏观生命定律,所以中医脏象学说对脾的认识远远超出了脾实体的内涵,脏象学说中的脾生理功能更为广泛,涉及现代医学中多系统、多脏器的功能[5]。因此,我们可以视胰为中医脾脏的一部分,脾的功能失调会导致糖尿病的发生。

中医认为糖尿病的主要病机是阴津亏损,燥热偏盛[6]。但糖尿病前期患者阴虚燥热症状并不明显,患者多表现为体胖、口甘、倦怠等,为脾失运化,湿阻中焦所致。当湿邪郁久化热,湿热伤阴,阴虚燥热,出现口渴多饮、多食善饥、多尿、消瘦等证候,才进一步发展为糖尿病。

总之,脾功能失调在糖尿病前期起到了关键的作用,脾(胃)受损影响人体正常的能量代谢,从脾(胃)论治是糖尿病前期防治的重点。

3.2 针灸取穴注重脏腑,且耳针应用多见 研究表明,针灸治疗糖尿病前期经穴的取穴原则以调理脏腑为主,且主要与脾胃相关,多选用足阳明胃经、足太阳膀胱经及足太阴脾经的腧穴,体现了糖尿病前期的防治重点为从脾(胃)论治。在刺灸法方面,其选择丰富,耳针应用较常见,耳穴的使用仅次于足太阳膀胱经和足阳明胃经穴位的使用频次,耳穴的选择基于对糖尿病前期的现代医学机制和中医学病机的双重认识,主要选取与脏腑相关的穴位,并且此类穴位均位于耳甲腔和耳甲艇,该区主要受迷走神经耳支的支配,对此区域的刺激能通过耳迷走神经影响相关内脏功能。在临床治疗中,针刺、穴位埋线和注射等可能会造成患者疼痛、皮肤淤青等不良事件,使一部分患者对针灸疗法敬而远之,影响了对针灸疗法的接受度,而耳针疗法的刺激手段丰富,除毫针刺、电针、皮内针、放血等治疗外,还包括贴压耳豆、按摩等非侵入性治疗,具有安全、有效、方便、持续性刺激等独特优势,这种非侵入性穴位刺激疗法治疗糖尿病前期,对推广针灸防治糖尿病具有重要意义。可见耳针疗法作为临床常见的降糖方法,其降糖作用值得进一步地发掘和研究,特别是目前耳针降糖治疗的选穴较多,对其进行筛选,精选出疗效最好的穴位实属必要。

3.3 耳针疗法防治糖尿病的机制

耳针疗法是针灸微针系统的一部分,《黄帝内经》中记载了耳与脏腑、经络的密切关系,清代张振鋆的耳背分属五脏示意图是世界上首次记载的耳穴图[7]。上世纪50年代法国Nogier博士提出的胚胎倒置学说、三相位学说和耳心反射学说,为之后耳针的发展奠定了坚实的基础[8]。耳穴治疗适应证广[9]。应用耳针疗法治疗和预防糖尿病具有坚实的理论基础和较好的疗效。

3.3.1 中医学对耳的认识 耳与经络关系密切,《黄帝内经》中记载“耳为宗脉之所聚也”,十二经脉与耳有着直接或间接的关系。六阳经或入耳内,或上耳前,或至耳上角,或通过经别与耳有间接的联系,六阴经通过经别与阳经联系而上达于耳。耳通过经络与全身的脏腑、组织形成联系,是人体经脉汇聚之处。并且耳郭与内脏、五官、体穴均存在经络感传的联系,刺激相应的耳穴可诱发循经感传[10]。

耳与脏腑关系密切,《黄帝内经》《难经》中记载了耳与五脏存在生理和病理联系。如“肾主耳”(《素问·阴阳应象大论》)、“金者肺,肺主声,故令耳闻声”(《难经·四十难》)等。现代临床研究表明观察耳部形态可作为辅助诊断,黄丽春[11]在耳郭探测实验中,通过探测左耳糖尿病特定点(耳穴胰和十二指肠之间)发现,若此处出现红色反应疑为有糖尿病家族史;若伴随白色水肿压痕反应疑为糖尿病。因此我们可以认为脏腑的病变会通过经络反映到耳郭,出现色泽、形态等方面的异常,而对耳穴的刺激,通过经络传导,调节脏腑功能,可以起到预防和治疗糖尿病的作用[12]。

3.3.2 耳针降糖的作用机制 大脑和迷走神经在控制葡萄糖稳态方面发挥了重要的作用,下丘脑是调节人体代谢的高级神经中枢,其外侧核存在葡萄糖敏感神经元,当血糖浓度降低时可启动摄食行为,此区域被称为摄食中枢;在腹内侧核存在葡萄糖受体神经元,当血糖浓度升高可终止摄食行为,此区域被称为饱食中枢。这些神经元能够共同调控葡萄糖稳态[13]。迷走神经背核神经元发出较短的神经纤维到达下丘脑,可实现对代谢活动的调节,在延髓发出副交感神经节前纤维到达胰腺,进入胰腺实质后,节前纤维终止于胰腺小叶间隔中的小神经节,这些小神经节发出的节后纤维止于胰腺腺泡及胰岛细胞,调控胰腺的内分泌,对迷走神经的刺激可引起胰岛素的分泌[14]。针对胰岛素的分泌与迷走神经之间的相关性有学者提出了“迷走-胰岛素系统”[15]。另外,研究发现,与正常人群比较,糖尿病患者的迷走神经横断面积明显较小[16],该研究从病理角度解释了迷走神经与糖尿病之间的关系。

耳郭神经分布丰富,有迷走神经与舌咽神经耳支、面神经的耳后神经、耳颞神经耳支、耳大神经和枕小神经耳支等,迷走神经耳支多分布于耳甲部,且耳甲区迷走神经与迷走神经初级中枢存在联系,可以认为,刺激迷走神经耳支能产生与刺激迷走神经相同的效应[17-18]。刺激耳穴能调节中枢神经、内分泌等系统,产生多途径、多层次的综合调整。电针耳甲区能通过刺激迷走神经耳支引发孤束核的葡萄糖和胰岛素敏感神经元的放电活动,调节外周胰岛素的水平[13];另一方面,耳针可上调胰岛素受体表达,从而起到长期调控糖代谢的作用[19]。此外经皮耳迷走神经刺激可促进褪黑激素的分泌,调节葡萄糖代谢[20]。耳针的降糖作用是通过耳-迷走神经-内脏反射实现的,是耳对内脏调控的具体体现[21]。

现代临床研究显示,耳针对糖尿病及其并发症亦有较好的疗效[22-24],且在干预过程中安全性较高,未出现不良影响[25]。

3.4 小结

中医称糖尿病为消渴病,糖尿病前期与中医的“脾瘅”相似。消渴病病机在于阴虚燥热,病变脏腑以肾为关键,治疗以清热润燥、养阴生津为原则。而脾瘅的发生是由于脾不运化,精微不用,关键在脾,基于二者不同的病机,脾瘅的针灸治疗应从脾论治,针灸选穴应根据病位选择与脾相关的穴位,再结合病性合理配伍穴位。这种选穴原则不仅适用于传统经穴的选穴,也可以指导耳针、头皮针、眼针、腹针等微针疗法的选穴。当代人生活和工作压力大,熬夜少休息,嗜食肥甘厚味,致使糖尿病的发生率逐年升高并趋于年轻化。目前大部分人群每年进行定期健康检查,可较早发现血糖异常,并对糖尿病前期进行干预,预防其发展为糖尿病。而快节奏的生活使得患者对针灸治疗的时间、空间上的要求越来越高,更倾向于无痛、无创、无不良反应而又便捷、高效的治疗手段。

耳针疗法是针灸临床常用的一种治疗方法,其取穴依托中医脏腑经络理论和现代医学理论,相较于传统针灸治疗,耳穴压豆及耳穴电刺激均为非侵入性刺激,安全有效,患者易于接受,且操作方便简单,易于推广应用。此外,一种新型的耳针治疗方法:经皮耳迷走神经电刺激术(Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation,taVNS),是耳针疗法与迷走神经刺激术(Vagus Nerve Stimulation,VNS)结合的一种非侵入性治疗方法,可有效治疗神经系统疾病、精神情志疾病及代谢性疾病。目前,针灸对糖尿病的临床和基础研究仍以诊断明确的糖尿病为主,对糖尿病前期治疗的研究相对较少。而随着大众的健康管理意识加强,对预防或延缓糖尿病的发生具有迫切的需求,因此加强耳针疗法对糖尿病前期干预的研究和临床应用,优化选穴、刺激方法等治疗方案具有必要性和现实意义。

参考文献

[1]Johnson EL,Feldman H,Butts A,et al.Standards of Medical Care in Diabetes-2021 Abridged for Primary Care Providers[J].Clin Diabetes,2021,39(1):14-43.

[2]Saeedi P,Petersohn I,Salpea P,et al.Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045:Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas,9(th) edition[J].Diabetes Res Clin Pract,2019,157:107843.

[3]鲁蕊,胡素颖.健脾益肾活血法治疗糖尿病肾病[J].中国民间疗法,2021,29(3):8-10.

[4]张山雷.难经汇注笺正[M].天津:天津科学技术出版社,2010:321.

[5]王彩霞,崔家鹏,秦微,等.中医“脾”脏实体的源流考证分析[J].中华中医药杂志,2017,32(2):438-440.

[6]周仲瑛.中医内科学[M].北京:中國中医药出版社,2003:428.

[7]刘敬萱,王锐卿,张子迪,等.中国耳针不同流派比较与分析[J].中国针灸,2020,40(12):1363-1368.

[8]王磊.中国和欧洲两个耳针体系中定位和诊疗程序的比较研究[D].北京:北京中医药大学,2016.

[9]黄丽春.耳医学的发展与作用机理[C].中华中医药学会.第九次全国中医外治学术年会论文集.2013:12-14.

[10]广西中医学院针麻经络研究室.刺激耳穴诱发循经感传及其阻滞对手指血流、肌电和痛阈影响的初步观察[J].广西中医药,1979,3(2):37-45.

[11]黄丽春.耳穴治疗学[M].北京:科学技术文献出版社,2015:74.

[12]苏苇,石云.针刺耳中治疗糖尿病前期疗效观察[J].上海针灸杂志,2019,38(11):1229-1232.

[13]梅志刚,朱兵,李艳华,等.大鼠孤束核葡萄糖敏感神经元、胰岛素敏感神经元对耳甲电针的反应[J].中国针灸,2007,27(12):917-922.

[14]梅志刚.耳—迷走反射与耳针降糖效应机制研究[D].北京:中国中医科学院,2007.

[15]Owyang C,Heldsinger A.Vagal control of satiety and hormonal regulation of appetite[J].J Neurogastroenterol Motil,2011,17(4):338-348.

[16]Tawfik EA,Walker FO,Cartwright MS,et al.Diagnostic ultrasound of the vagus nerve in patients with diabetes[J].J Neuroimaging,2017,27(6):589-593.

[17]张诗兴,徐恒泽,姜文方.耳廓神经支配及其与耳穴定位的关系[J].南京铁道医学院学报,1998,17(4):19-21.

[18]梅志刚,朱兵,何伟,等.耳针作用的形态学基础—来自HRP神经示踪法的证据[J].时珍国医国药,2009,20(11):2675-2677.

[19]Li S,Zhai X,Rong P,et al.Therapeutic effect of vagus nerve stimulation on depressive-like behavior,hyperglycemia and insulin receptor expression in Zucker fatty rats[J].PLoS One,2014,9(11):e112066.

[20]李少源,荣培晶,高国建,等.褪黑素及其受体介导的耳甲电刺激降糖效应机制研究进展及展望[J].世界科学技术-中医药现代化,2020,22(12):4164-4168.

[21]高昕妍.耳针疗法与耳—迷走—内脏反射[D].北京:中国中医研究院,2005.

[22]Li S,Sun C,Rong P,et al.Auricular vagus nerve stimulation enhances central serotonergic function and inhibits diabetic neuropathy development in Zucker fatty rats[J].Mol Pain,2018,14:1744806918787368.

[23]梅志剛,曾永保,王明智,等.电针耳甲区对糖尿病大鼠脑微血管内皮细胞肿瘤坏死因子-α mRNA、细胞黏附因子-1和血管间黏附分子-1蛋白表达的影响[J].针刺研究,2012,37(6):440-446.

[24]刘晓茹,王红,李立坤,等.耳皮内刺迷走神经影响2型糖尿病患者餐后血糖峰值的随机交叉对照临床研究[J].中国全科医学,2020,23(17):2110-2114,2119.

[25]徐江红,佟杰,杨洪波.耳针与中药并用对多囊卵巢综合征胰岛素抵抗的影响[J].世界中医药,2011,6(1):61-62.

(2020-10-29收稿 责任编辑:张雄杰)