生态复合型微循环污水处理技术研究与应用

冯子元 李晓作 赖佑贤

(1.广州市香根生态科技有限公司,广东 广州 510665;2.广州珞珈环境技术有限公司,广东 广州 510600;3.广州市水电建设工程有限公司,广东 广州 510600)

1 概 述

中国农村或小型社区,生活污水处理技术方案多种多样,但几乎都是从城市的大型技术方案中复制缩小而形成。主要包含了“无动力式厌氧反应技术”“高能耗的MBR(生物膜)技术”“人工湿地”“稳定塘”“消化池”及“小型化工业循环技术(AO法或A2O法)”等工艺方案。这些工艺很多都是老旧的、传统的,而农村的生活污水中混杂有养殖废水、农田污染物,甚至部分矿场开采后的重金属污染,因此,其治理效果并不明显。

同时,由于农村的经济条件限制,居民住宅分散,地形和气候落差较大(西南地区),因此,在污水收集、建设成本及后期维护运行方面,都具有明显的不足。如果仅采用上述某种单一的技术处理模式,要么处理水质不能达标,要么维护成本极高,要么缺乏生态环保效应;都不具备可持续发展。

因此,寻找一种多功能、高效率、低成本、低维护及环保型的综合技术方案成为了小型化农村污水处理项目的一个重要发展趋势。而香根草植物修复技术(Vetiver Phytoremediation Technology,VPT)恰好可以成为这种综合技术方案的一个重要组成部分。

2 传统的污水处理模式

2.1 “纯生物湿地”处理技术

“纯生物湿地”技术模式,主要是纯植物吸附技术的应用,其代表性的有“人工湿地”“稳定塘”及“消化池”等工艺技术。它们几乎都是以普通的多个水生植物品种,在一定范围内与田螺或藻类进行混合配置处理。这类技术相对简单、取材方便、成本较低,但占用面积较大、处理能力低、效果缓慢。

2.2 “厌氧池+水生植物”处理技术

“厌氧池+水生植物”处理技术,以“无动力式厌氧反应”技术为主,即在三级厌氧反应的基础上配置部分水生植物,再利用地形落差进行简单的过滤处理[2]。这是“纯生物湿地”技术的加强版,即在水生植物的前端增加无动力的三级化粪池进行厌氧处理。其特点是占地面积减少、无动力传输;但成本有所提高、处理效果仅能达到二级标准。

2.3 “小型化工业+生物膜”处理技术

“小型化工业+生物膜”处理技术,是大型工业化处理污水技术的缩小版,是在高能耗的循环处理基础上添加“生物膜”进行过滤处理,代表性的有“AO法(Anoxic Oxic process)”“A2O法(Anaerobic-anoxic-oxic)”和“生物膜反应器(Membrane bio-reactor)”几种工艺技术[3]。其特点是占地面积大大缩小,仅100~200m2左右,处理能力高,处理效果能够达到一级排放标准;但同时,其建设成本也大幅上升,维护成本高,缺乏生态效益。

上述几种类型各具优势与缺陷(见表1)。

表1 几种小型化农村和社区的污水处理技术方案对比

3 “ECM”污水处理系统的组成

“生态复合微循环(Ecological Compound Micro-circulation,ECM)”处理系统是一种以“香根草植物修复”为关键“技术”的多种技术组合配置工艺,全称为“生态复合型微循环污水处理技术”。共由7个部分组成:“分散式、模块化的立体微循环生化反应”“人工或自然湿地”“香根草浮岛过滤”“土壤自然循环再渗透”“生态园林(田园风光)”“低功耗微动力”以及“实时运行数据采集监控”。其技术核心“分散式、模块化的立体微循环生化反应”“人工或自然湿地”“香根草浮岛过滤”和“土壤自然再循环渗透”是污水处理的四重保证体系(分别都具有处理污水的能力);而“生态园林(田园风光)”及“低功耗微动力”则是该技术方案的补充与配套设计[4]。

该技术方案属于综合性多种专业技术的“大数据+”实用型生态组合叠加应用。所涉及的专业多达20个以上,包括了给排水、土建、机电、生物化学、微生物学、流体力学、材料学、生态学、环保、园林景观、人工或自然湿地、香根草技术、新能源、遥测遥控及动植物学等专业学科。既可以在居民集中(污水量大到2000m3)的农村与社区进行多重单元系统的自由组合叠加应用,又可以在单家独院(污水量少到0.2m3)的分散住户进行单一单元系统的选择拆分使用(如单选“香根草浮岛”“湿地”或“土壤自然再循环渗透”的应用),为广大的农村或社区污水处理方案提供了又一种技术性的选择。

4 “ECM”功能

4.1 技术原理

利用改良后的生化反应器与湿地技术、香根草技术、土壤自然再循环进行叠加组合式多重处理,一方面利用地形地势和微动力的反推作用,降低能耗;另一方面利用Ca、Cu、Fe等微量元素对生物菌种(厌氧颗粒污泥)的调控与特种植物的高吸附功能,多次处理及过滤污水,实现污水治理达标的目的。同时,利用清洁能源的风—光互补供电和生态景观的配置,完成“生态型的综合治理与农村大自然的天然融合”。

4.2 功能互补作用

4.2.1 立体微循环生化反应

在“UASB”与“CASS”的基础上,通过循环曝气管及布水管系的物理性改造和厌氧颗粒污泥及菌群载体的调整,使污水的循环处理主要集中在设定的水层中间位置进行,以保持生物菌群的稳定活性和持续性工作。

4.2.2 人工或自然湿地作用

人工或自然湿地是对微循环生化反应器处理后的补充,一方面利用选择性的水生植物对N、P及SS进行二次过滤,另一方面则是景观搭配的另一种生态体现。

4.2.3 利用香根草高吸附性进行第三次补充处理

由于土地资源的局限性,以及污水浓度过高,或有毒物质与重金属的存在,或冬季微生物菌群活力下降及湿地植物的枯黄等因素影响,导致污水处理能力不稳定。因此,利用香根草的高吸附性进行第三次补充处理[5],香根草的特殊矮化常绿品种,不仅对NH3-N、TN、TP、SS、油脂类及部分有毒物质或重金属的吸附能力极高,而且在冬季也能保持常绿,可以在冬季再次吸附人工湿地产生的多余的N、P等物质。

4.2.4 “土壤自然再循环”

其利用地形条件与生态园林的配置,构造一种土地的自然循环渗透与过滤再次降解水质的过程。最终实现污水治理的终极目标。

4.3 功能特点

“ECM”方案最大特点是“污水处理能力强、占地面积小、电能耗用极少、运行维护费用低,系统稳定性强、无二次污染,生态环保与景观耦合效应高,仅需要少量微动力设备(约0.75~1.5kW),在智能控制及大数据监控情况下后续管护内容简单,不需专职管护人员维护,后续管护要求极低。具有较高的可持续的发展性”。

4.4 技术应用参数

a.农村或社区生活污水进水水质参数见表2。

表2 进水水质指标 单位:mg/L

b.处理后的出水标准见表3。

表3 处理后的出水标准 单位:mg/L

达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中一级A排放标准。

c.能耗参数。总装机负荷0.75~1.5kW(按100m3污水计算),每天运行12h,需要能耗9~18kW·h,相当于0.09~0.18kW·h/m3,折算为人民币0.04~0.08元/m3;若采用风—光互补太阳能供电,则运行成本仅需要0.02~0.04元/m3。

d.运行维护参数。安排1个固定工人进行日常维护,工资约为6000元/年,另对植物及景观系统进行春、夏、秋三次集中修剪维护,约需临时工资2000元/年,合计8000元/年,折合为0.22元/m3。

e.效益分析。总运行维护成本:能耗+人工工资,折合0.24~0.26元/m3;使用寿命:可达20~25年以上。

5 应用案例

截至2019年12月,“ECM”方案应用最长时间已经4年,运行正常,全部达到治理目标,并且没有进行过污泥清淤,维护成本很低,成本只有“小型化工业+生物膜”技术的1/2~1/5;同时,作为农村或社区的小型化公共休闲娱乐场所,受到居民和政府的青睐和推广。

5.1 设计与概算

表4为5个社区的设计和规模情况。

2)非对称孔隙压力场模型在A2和A3连线方向上压裂产生的位移量要大于不设控制水压的模型,如图9所示;分析该方向上最大主应力分布发现,控制水压越大,在A2和A3连线方向上应力越小,这是由于增加A2和A3连线方向孔隙水压时,裂隙沿该方向扩展所需水压降低,并且在连线垂直方向上会产生拉伸应力,促使裂隙向着孔隙水压较高的方向偏转,当该方向煤体卸压越充分,残余应力则越小,如图10所示,控制水压为10 MPa的曲线位于最下端。

表4 5个社区的设计和规模

5.2 建设成本比例

建设成本比例见表5。

表5 各种建设成本对比 单位:万元

占比最大的成本是微循环生化系统(占32%~38%)和污水收集管网系统(占20%~28%);香根草系统仅占8%~10%的比例;而香根草系统中浮岛材料及安装占了成本的97%以上,香根草在项目总成本中实际比例不到0.2%。

5.3 香根草用量与根系表面积

香根草用量与根系表面积见表6。

表6 香根草用量与根系表面积(90天)

香根草生长发育90天后,根系的表面积出现较大差异;每平方米浮岛产生的根系表面积分别是2.5m2、3.7m2、5.0m2、4.2m2和11.4m2;差异主要与气候条件、污水浓度及施工季节有关(详细的分析有待更进一步的论证)。

5.4 能耗监测统计

能耗监测情况见表7。

表7 电网供电统计(截至2019年12月25日)

5.5 案例分析

在上述5个典型“ECM”应用案例中,选择运行时间最长(1460天)的“财新村”(地理位置:东经105°75′,北纬26°37′)项目近三年运行情况进行分析。

5.5.1 建设成本分析

项目建设总费用为143万元,其中微循环生化反应系统占比36%,污水收集系统占比19%,而香根草系统仅占6%的比例;而香根草系统中浮岛材料及安装占据了该成本的96%,香根草在项目总成本中实际比例只有0.16%。

5.5.2 香根草根系分析

图1 财新村90天后的根系

5.5.3 项目能耗分析

5.5.3.1 运行初期

2015年12月25日—2016年4月30日,运行125天后(扣除停机检修和调试等时间,实际运行约90天),第一次对项目进行用电统计:项目总用电量为484kW·h,外接电网用电量322kW·h,风—光互补供电系统发电量162kW·h。

分析:每天运行用电量平均为5.4kW·h,其中风—光互补系统供电提供1.8kW·h,外接电网用电3.6kW·h;前期污水量较少,因此每天运行时间控制在6h左右;1—3月多处于阴雨天气,阳光不足,因此风—光互补系统发电量少,主要是消耗外接的电网用电。进入4月以后,风—光互补系统供电的发电量逐渐上升达到8kW·h/d以上。

5.5.3.2 运行稳定期

至2016年10月15日止,运行约300天后,进行第二次用电统计:总耗电量为2785kW·h,平均日耗电量为9.3kW·h。其中风—光互补供电系统发电总量为2369kW·h,平均日发电量7.9kW·h;外接电网用电的耗电量为416kW·h,平均日耗外接电网用电量仅为1.4kW·h。

分析:日耗电量超过设计标准,是因为5—7月旅游人口大量增加,污水量也随之增加,形成超负荷运行,每天的运行时间较长,许多时候超过12h/d,而后期使用时间是8~9h/d;风—光互补供电系统发电量增大,是因为4—10月正是春、夏、秋季节,阳光充沛、日照时间长,主要靠风—光互补发电供给污水处理系统的耗电用量;进入冬季后,情况相反:因为当地阴雨天气较多,日照时间短,因此将主要依靠外接电网供给系统用电。

5.5.3.3 后续跟踪

至2017年06月20日止,运行约550天后,进行第三次用电统计:总耗电量为4383kW·h,平均日耗电量为8kW·h。其中风—光互补供电系统发电总量为3095kW·h,平均日发电量5.6kW·h;外接电网的耗电量为1288kW·h,平均日耗电网电量仅为2.3kW·h。

分析:系统正常运行后,平均日耗电量维持在8kW·h,完全符合项目初期耗电量的微动力设计要求(7~8kW·h/d),实现了微动力的基本条件;风—光互补供电系统发电总量为3095kW·h,证明本技术方案在春、夏、秋三个季节完全不需要外接电网就能正常运行;而外接电网的耗电量1288kW·h,正好是两个冬季的用电量,冬季阳光发电条件差,需要外接电网进行补充。

5.5.4 项目运行成本分析

5.5.4.1 有偿电费(电网)总成本

4711kW·h×0.45元/(kW·h)=2119.95元,折合为706.65元/年,平均污水处理的电费为706.65元/365天×60m3/天=0.03元/m3。

5.5.4.2 人工维护费用

2016年进行了三次人工维护(对植物进行保养和更换),费用约4500元,2017年发生的人工费用为6000元;2018年发生人工费用9500元(主要是清理水生植物和香根草),但同时销售水生植物和香根草收入7800元,实际发生费用1700元(9500-8200=1700);三年合计人工维护费用为12200元,折合为12200元/1100天×60m3/天=0.18元/m3。

项目运行总费用合计为14319.95元,折合污水处理费用为0.22元/m3。

5.5.5 水质监测分析

a.第一次监测情况见表8。

表8 第一次监测(2016年4月15日)情况

续表

分析:人工湿地植物、香根草、微生物菌种经过近110天的生长发育及培养和调试后,各级处理系统进入正常运行阶段,此时的生活污水恒定进入ECM系统,经环境监测检测,指标完全达到国家一级A标。

b.第二次监测情况见表9。

表9 第二次监测(2016年8月10日)情况

分析:进入5月以后,随着旅游人口的增加,农家乐也随之由原来的5家增加到10家,项目四周的临时烧烤点规模最多时达到30余桌,污水浓度严重超标,特别是COD、TN及SS远高于正常生活污水的浓度。在超负荷运行的情况下,本次的监测结果显示:COD、TN、TP及SS均出现超标状况。但是,从去除率来看,分别达到了91.0%、74.3%、51.2%及92.3%。这证明了“ECM”技术方案对农村生活污水的处理效果是显著的,方案是可行的。

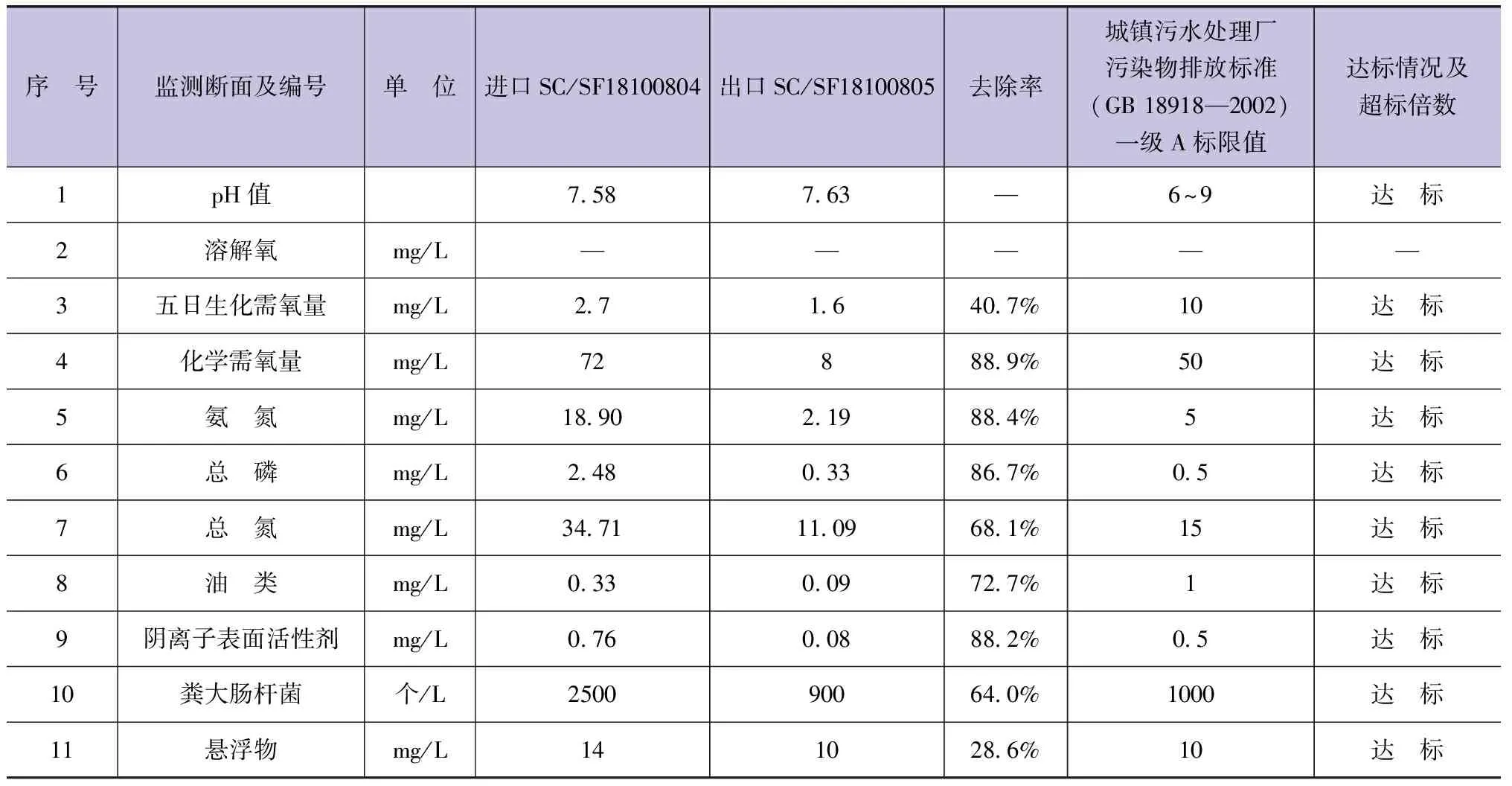

c.第三次监测情况见表10。

表10 第三次监测(2016年9月15日)情况

分析:随着当地农村生态环境的整治,取消了周边的临时烧烤点,且夏季之后旅游人数减少,生活污水恢复正常排放。此时经环境检测站再次检测,污水处理后的各项指标再次达到国家一级A标准,且去除率平均达到90%以上。

d.第四次监测情况见表11。

表11 第四次监测(2018年10月16日)情况

分析:本次随机抽检,再次证明经过“ECM”方案处理后,污水水质稳定地实现了一级A的标准。

6 “ECM”案例总结

a.能耗方面。总能耗平均仅有0.16kW·h/m3(已属于微循环范畴),采用风—光互补清洁能源后,外接有偿电网用电仅需要1/3~1/2,处理费用不足0.02元/m3,基本实现低能耗的环保标准。

b.运行费用方面。由于采用生化反应器与厌氧颗粒污泥改良及生态植物与香根草综合运用技术,没有淤泥的清掏和外运过程,因而维护保养费用极低,每年仅进行一些简单巡查和冬季的植物修剪,费用可控制在6000~8000元范围以内,实现了可持续性发展。

c.处理效果方面。4次环保监测数据显示:正常情况下的生活污水,经ECM技术方案处理后,完全可以达到国家一级A的排放标准,而非正常情况下的高浓度污水,经处理后其去除率也能达到90%以上,基本实现了ECM技术方案的设计标准。

d.生态环保方面。项目中运用一些废旧轮胎所做的挡墙、便道及工艺品,既减少了回填土方的工程量和土壤资源的浪费,又与生态园林景观相结合而形成了独特的田园风光;而废弃松树皮的再利用,则体现了农村与大自然的和谐统一。从生态环保的角度看,真正实现了阳光(太阳能)、空气(风力发电)、水(污水处理)、微生物(厌氧颗粒污泥)及乔、灌、草(包含水生植物与香根草)等大自然的有机组合与利用。

e.经济效益方面。项目建成运行后,其生态措施与园林景观所形成的田园风光,创造了当地居民的就业机会,也带动了当地的旅游资源开发,项目中的各种水生植物与香根草还可以作为种苗分蘖后销售创造收入,从而实现了贫困落后地区的产业结构调整(原始农业转化为旅游产业)。

f.示范效应方面。项目的实施,不仅治理了农村生活污水,体现了节能减排、生态扶贫的效果,更重要的是产生了示范推广效应:随着各地主管部门与同行业者的参观学习,更多的污水处理项目中开始引用了香根草的浮岛技术。香根草浮岛技术在贵州乃至全国的应用得到了进一步的推广。

7 结 论

“ECM”污水处理方案是一种多功能、多技术的组合应用,特别是添加“香根草浮岛”技术与清洁能源的组合后,与传统的处理技术工艺相比,不仅土地占用面积缩小、污水处理效果显著和持久,而且运行和维护费用下降,还能创造一定的经济效益(销售分蘖出来的种苗);同时,由于开放式的生态景观配置和无臭味的排放效果,项目点成为了居民休闲、集会和游乐的场所。

因此,“ECM”方案是一种可以复制性的、具有生态和经济效益的重要技术方案。当然,香根草在“ECM”中的应用和设计标准,还需要更多的科学实验进行专门的论证,这里仅提出案例中的一些参数作为参考。