空间邻近效应如何影响增强现实学习认知负荷

刘潇 王志军

摘 要:设计不良的AR学习资源易使学习者认知负荷超载,阻碍学习情境由始源情境向目标情境顺利转化。空间邻近效应被证明可用于指导传统多媒体学习资源的画面设计,但能否用于指导AR学习资源中A、R画面在空间上的关联匹配还有待探究。本研究通过两个实验,探讨基于不同呈现设备(智能手机、平板电脑)、位置(邻近、随机、固定)对认知负荷的影响。结果表明:第一,空间邻近效应影响AR学习认知负荷,邻近位置相比其他位置更能显著降低外在认知负荷、提升保持测试成绩;第二,空间邻近效应不会因呈现设备的不同而失效,但在平板电脑中,该效应更为明显。

关键词:增强现实;认知负荷;空间邻近效应

中图分类号:G434 文献标志码:A 文章编号:2096-0069(2021)06-0039-07

增强现实学习资源(以下简称AR学习资源)可以在始源情境(学习者身处的物理环境)的基础上叠加虚拟化的学习内容,以帮助学习者形成有利于知识建构的目标情境,并促成学习方式的转变[1]。然而,不少研究发现,学习者在AR学习过程中,常常存在认知负荷超载(Cognitive Overload)[2]的问题,不利于知识和任务的深度加工,严重阻碍了学习情境的顺利转化。因此,如何有效避免AR学习中的认知负荷超载,以便更好地发挥AR学习资源在学习情境转化中的作用,是本研究关注的重点。

一、问题分析

(一)心理学对认知负荷的解释

认知负荷(Cognitive Load)一般是指工作记忆对信息进行存储和加工的总量,当认知负荷超出工作记忆所能承载的范围时,就会造成认知负荷超载,不利于有效学习的发生。因此,要想避免认知负荷超载,必须要明确认知负荷的形成机制。

认知负荷的形成是复杂多样的,约翰·斯威勒等基于认知负荷的不同来源,将其区分为内在认知负荷、外在认知负荷和关联认知负荷。内在认知负荷是由需要学习的材料本身的复杂性所引发的,也就是需要获得的图式的复杂程度;外在认知负荷是由于教学程序设计不当从而干扰了图式获取过程所引发的;关联认知负荷是指处理内在负荷所需要的工作记忆资源[3]。

因此,在工作记忆容量有限的前提下,如果内在认知负荷很高,那么外在认知负荷相应就要降低;如果内在认知负荷和外在认知负荷的总和还没有超过工作记忆的处理能力,那就可以让学习者在学习过程中使用关联认知负荷,尤其是那些与图式建构和自动化有直接关系的关联认知负荷。只有将认知负荷控制在工作记忆所能承载的范围之内,有效学习才能发生,否则将造成认知负荷超载[4]。

(二)AR学习中认知负荷超载的形成原因

AR技术能够实现物理世界和虚拟世界的无缝融合,具备加强人机自然交互、降低认知负荷、发展学习者高阶思维能力的潜力[5]。但目前学习者在AR学习中仍然常常存在认知超载问题,可能是基于以下原因。

1.内在认知负荷高

AR学习资源适合表达具有空间结构的、超越时空的抽象知识,这类知识通常具有较高的元素交互性,且初次接触该类知识的学习者较难从长时记忆中寻找到合适的图式来对其进行存储和组织。AR学习资源注重知识点分解,可以将抽象知识可视化,以此来降低知识内容的元素交互性,并建立知识与学习者认知图式之间的匹配关系。可以说,AR学习资源在一定程度上可以降低内在认知负荷,但这种作用的发挥是有限的,较高的知识难度直接决定了AR学习具有高水平的内在认知负荷。

2.外在认知负荷高

关于AR学习的教学设计研究尚不完善,特别是对于如何科学实现AR学习资源中虚实信息的交叠融合(虚实画面的合理匹配),目前学界还缺乏系统、深入的研究。指导规则的缺失容易导致设计者为AR学习资源添加更多冗余的元素,这将浪费学习者的工作记忆资源。除此之外,用于支持AR学习的硬件也较为复杂,包括移动手持式显示设备、智能可穿戴显示设备、空间增强现实设备等[6],学习者需要占用额外的工作记忆资源来熟悉和完成对这些设备的操作。因此,无论是失当的AR学习资源画面设计,还是过于烦琐的AR硬件设备操纵,都容易给学习者带来更高的外在认知负荷。

3.关联认知负荷低

由于当前AR学习中的内在认知负荷和外在认知负荷处于较高的水平,工作记忆中用于知识深度加工的资源已经很少,关联认知负荷难以得到有效提高,不利于始源情境向目标情境的顺利转化。

综上,AR学习中内在认知负荷的调整幅度有限,关联认知负荷则受控于内在外在认知负荷的总量,因此可以从降低外在认知负荷的角度着力解决AR学习中的认知超载问题。当支持AR学习的硬件设备既定时,优化AR学习资源的画面设计成为应对认知超载的优选途径。本研究将探讨如何合理设计AR学习资源画面,以将各类认知负荷水平控制在合理的范围。

(三)空间邻近效应对AR学习中认知负荷的影响

空间邻近效应(Spatial Contiguity Effect),是指在空间位置上,图片信息和文本信息邻近排列而促进学习的现象[7]。空间邻近效应对多媒体学习资源的设计具有启示作用。迈耶教授借鉴了该效应,提出了多媒体学习的空间接近原则(Spatial Contiguity Principle),即书页或屏幕上的对应语词与画面邻近呈现比隔开呈现能使学生学得更好[8]。国内研究者对于多媒体学习中空间邻近效应的探讨主要集中在图文整合方面,并对此进行了大量研究。王玉鑫等[9]为验证空间邻近效应的稳定性,对53项相关研究进行了元分析,发现在多媒体学习中,图文空间邻近相较于空间远离能够更好地促进多媒体学习的效果,有效降低学习者的主观认知负荷。

空间是复杂多样的存在,然而,在传统多媒体学习中,空间概念的表达是以虚拟画面对真实空间的模仿而实现的,资源画面只能以多变的形式去适应画框不变的长宽比,空间被局限于二维平面当中,学习者在被动的状态下形成对空间概念的片面认知。因此,传统多媒体学习中的空间邻近效应实际上针对的是消解了部分维度的,只包含x轴、y轴坐标的“平面空间”。AR学习则不同,其资源画面是将A画面(起“增强”作用的虚拟画面)叠加于R画面(通过对现实世界的摄取得到的画面)上而形成的[10],虚拟画面与真实空间融合成为新的空间综合体,学习者通过操纵画框产生与真实空间的相对运动,在不同的视角下形成对空间概念的完整认知。因此,AR学习所强调的“空间”应当是包含了全部維度的“多维空间”,A画面与R画面应在x轴、y轴、z轴三维坐标系上实现完整的关联匹配。

显然,在空间更为复杂、学习者更具主动性的情况下,空间邻近效应能否优化学习者在AR学习中形成的认知负荷,进而指导AR学习资源的画面设计,有待探讨。本研究将设计实验,重点研究空间邻近效应对AR学习的适用性。

(四)认知负荷的测量方法

认知负荷的测量是心理学领域的研究热点和难点,这源于认知负荷所具有的主观性、内隐性、变化性和相对性特征。目前,较为常用的认知负荷测量方法是主观测量法,即运用自我报告的主观评定量表评估学习者在学习过程中的认知负荷状态[11]。该方法直接、简单、实用,受到不少研究者的推崇。然而,主观测量法属于一种“离线”(Offline)手段,通常在学习者的认知任务完成之后进行回顾性评估,与学习者实时的认知加工并不同步[12],且学习者的主观感觉可能与真实的认知负荷之间有出入,容易导致测量结果与学习者认知加工的真实情况出现偏差。因此,科学的认知负荷测量方法应保证以下两点。

第一,主观与客观相结合。在传统的主观测量基础上,孙崇勇等[13]提出了认知负荷的客观测量指标,如成绩指标、生理指标等。学习成绩取决于信息的储存和提取过程,该过程受认知负荷的影响,可以将成绩指标作为间接判定认知负荷的依据;生理指标主要包括心脏活动分析指标、眼动分析指标和脑电分析指标等类别。

第二,离线与在线相结合。在传统的离线测量基础上,王志军等[14]认为借助学习者的生物表征数据可以开展基于学习过程的多维度、全样本、实时性的分析,进而探索学习的深层规律。常见的生物表征数据来源包括眼动追踪和电、磁生理测量,其中眼动追踪可有效反映学习者实时的视觉信息加工。

综上,本研究将通过实验,采用“眼动分析+传统自我报告”的测量方法来验证空间邻近效应对AR学习认知负荷的影响。

二、方法

(一)实验目的

研究在AR条件下,两种呈现设备(智能手机、平板电脑)中,空间邻近效应对学习者认知负荷的影响。

(二)实验假设

1.总假设

H:在AR条件下,两种呈现设备(智能手机、平板电脑)中,A画面中的文字在R画面中的不同呈现位置(邻近位置、随机位置、固定位置)对学习者认知负荷的影响存在显著差异。

2.分假设

H1:在AR条件下,当呈现设备为智能手机时,A画面中的文字在R画面中的不同呈现位置(邻近位置、随机位置、固定位置)对学习者认知负荷的影响存在显著差异。

H2:在AR条件下,当呈现设备为平板电脑时,A画面中的文字在R画面中的不同呈现位置(邻近位置、随机位置、固定位置)对学习者认知负荷的影响存在显著差异。

H3:在AR条件下,当呈现设备(智能手机、平板电脑)不同时,空间邻近效应对学习者认知负荷的影响力存在显著差异。

(三)实验设计与变量分析

实验分为两部分,分别研究在智能手机和平板电脑两种呈现设备条件下,空间邻近效应对AR学习认知负荷的影响。

实验1:智能手机条件下,空间邻近效应对AR学习认知负荷的影响

采用单因素三水平实验设计。实验变量包括自变量、因变量和无关变量三类。

自变量为“呈现位置”,属于被试内变量,具有“邻近位置”“随机位置”“固定位置”三个水平。邻近位置:点击AR画面指定目标点(存在于R画面中),屏幕在邻近该点的位置呈现相应的文字信息(存在于A画面中)。随机位置:点击AR画面指定目标点(存在于R画面中),屏幕在邻近或远离该点的随机位置呈现相应的文字信息(存在于A画面中)。固定位置:点击AR画面指定目标点(存在于R画面中),屏幕在远离该点的固定位置呈现相应的文字信息(存在于A画面中)。

因变量为认知负荷,主要包括主观测量指标和客观测量指标两大类。主观测量指标为任务要求(内在认知负荷)、导航要求(外在认知负荷)和心理努力(相关认知负荷);客观测量指标包括成绩指标和生理指标,其中成绩指标为保持测试成绩(被试对所学知识内容的记忆效果)和迁移测试成绩(被试对所学知识内容的运用效果),生理指标选取眼动行为数据中的瞳孔扩张(由于学习者的瞳孔直径具有动态变化的特征,这里主要计算学习者在整个学习过程中的“平均瞳孔直径”,单位为mm)和眨眼率(单位为count/s)。

无关变量为实验者的偏向、被试态度的变化、被试学习时间的差异、迁移对实验结果的影响等。本研究中无关变量的控制方式包括:主试人员固定、实验流程详细讲解、严格控制实验时长等。

实验2:平板电脑条件下,空间邻近效应对AR学习认知负荷的影响

采用单因素三水平实验设计。实验的自变量、因变量与无关变量与实验1相同。

(四)被试选择

被试为T大学经过经验水平前测问卷筛选的本科生。实验共招募符合要求的被试102人,删除眼动跟踪比低于90%的12人,筛选出90名学生(年龄在18~23岁区间)为有效被试。被试被随机分配至6种条件下:“智能手机—邻近位置”组、“智能手机—随机位置”组、“智能手机—固定位置”组、“平板电脑—邻近位置”组、“平板电脑—随机位置”组和“平板电脑—固定位置”组,每组15人。每组被试在实验结束时均得到一定的报酬。

(五)实验材料

1.学习材料

AR学习材料采用“天眼AR”制作平台进行开发,纸质学习材料为一张非洲地图。学习者需重点学习的内容为:非洲国家的国名、概况和位置。

学习材料以彩色打印纸为主要载体。纸介质上呈现不含国名的非洲地图,在其中10个国家的轮廓图中各有1个红色符号(圆点)标记。被试用移动设备扫描图片后,点击标记可以获得关于该国家的文字信息。

在设计阶段,为A画面中的文字设置不同的x、y、z坐标值:①邻近位置中,所有文字相对于对应红色标记的x、y、z值分别设为-60、100、70;②随机位置中,所有与对应红色标记邻近呈现的文字采用邻近位置的坐标设置方法,所有与对应红色标记远离呈现的文字采用固定位置的坐标设置方法;③固定位置中,所有文字的x、y、z坐標值均设为固定的-130、100、160。

在学习阶段,学习者可通过操纵镜头(推、拉、摇、移、跟等)、采用不同的视角(前、后、上、下、左、右)观看AR画面。当R画面因镜头操纵而发生变化时,A画面中文字的大小、方向随之发生变化,但其呈现位置始终保持邻近或随机或固定的状态。

2.测试材料

前测材料:由两部分组成,第一部分是主观评定题,共4道题;第二部分是客观测试题,1道题。第一部分的4道题目用于了解被试对学习主题的熟悉程度,每题1分,分别是:①您对非洲地图的熟悉程度如何?②您的专业与地理的相关程度如何?③您对非洲国家的关注程度如何?④您对“非洲地图”主题内容的感兴趣程度如何?第二部分的1道题目考查被试对主题知识的掌握情况,共有6个知识点,每个知识点1分,答对1个计1分:请尽可能多地写出你所了解的非洲国家及其位置、面积、首都。两个部分的前测试题共計10分,被试前测成绩若高于5分,则被视为高知识基础被试,将其剔除。

保持测试和迁移测试材料:保持测试由5道题目组成,包含3道多选题和2道填空题,每题2分,共计10分,如“下列国家中,哪两个属于非洲?”“非洲地图中标号为‘①’的位置所对应的是哪个国家?”等。保持测试的答案能够直接从材料中获得。迁移测试由6道题目组成,包含4道单选题、1道判断题和1道简答题。单选题每题2分,判断题4分,简答题3分,共计15分,如“在地理位置上,相距最远的是下列哪个国家组合?”“已知加蓬处于跨越赤道的位置,那么同样也跨越赤道的可能是哪个国家?”等。迁移测试的答案需要靠学习者整合所学知识推断获得。试题数据经过了信度检验,Cronbach’s α值为0.874,符合α信度系数不低于0.600的要求。

认知负荷自评量表:认知负荷自评采用林立甲[15]等编制的认知负荷测评量表,该量表采用李克特8点量表的形式,用三个主观题(任务要求、导航要求和心理努力)来测量认知负荷的每个子成分(即内在认知负荷、外在认知负荷和关联认知负荷)。量表数据经过了信度检验,Cronbach’s α值为0.816,符合α信度系数不低于0.600的要求。

(六)实验设备

实验设备包括:①智能手机1部,用于呈现AR效果,型号为Redmi 4X,屏幕尺寸为5英寸;②平板电脑1部,用于呈现AR效果,型号为MI PAD 4,屏幕尺寸为8英寸。③眼镜式眼动仪一套,硬件设备选用SIM Glass眼动仪,软件设备选用BeGaze分析软件用于数据处理。

三、结果

根据前测结果,所有参加实验的被试前测得分在1.55~2.30之间,经方差检验,各组别先前测试成绩的方差及显著性为:F=0.566,p=0.725>0.050,差异不显著,说明各组别学习者的知识基础基本一致。

(一)实验1认知负荷主客观测量结果

对智能手机条件下各组别的认知负荷进行统计分析,可得到如表1所示的各指标测量结果。

表1显示,在智能手机条件下,当A画面中的文字呈现在R画面的不同位置时,学习者认知负荷的主客观测量结果均有所不同。

为进一步考察不同呈现位置组别的认知负荷主客观测量结果是否存在显著性差异,对三组的自评分数、测试成绩和眼动数据进行了单因素(Oneway)方差分析与LSD事后多重比较,结果发现:在“外在负荷”评分中,邻近位置显著低于随机位置(p=0.016<0.050)和固定位置(p=0.011<0.050);在“保持测试成绩”中,邻近位置显著高于随机位置(p=0.016<0.010)和固定位置(p=0.037<0.050);其余差异均不显著。

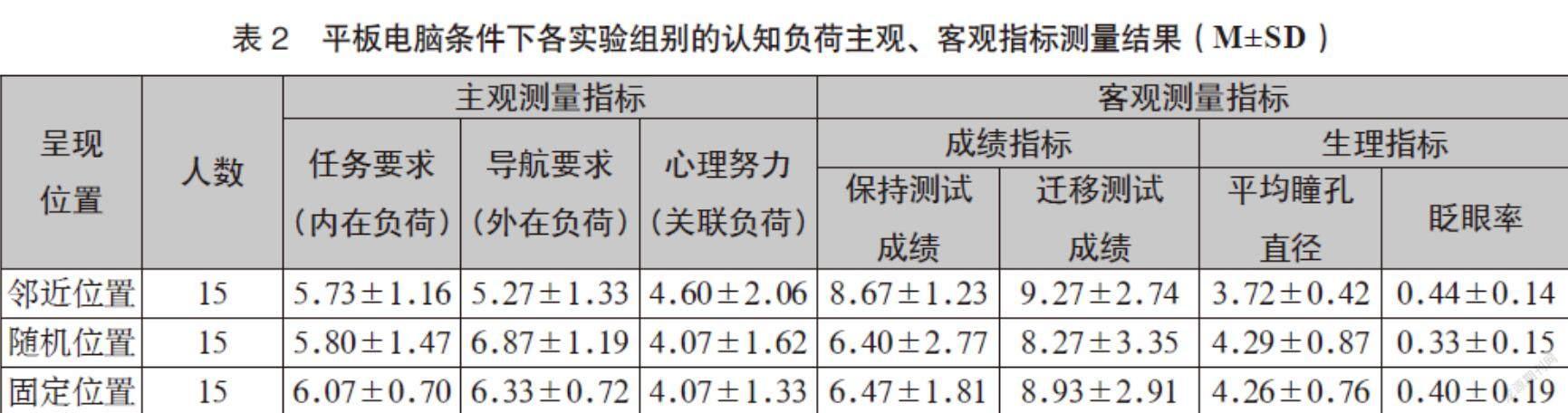

(二)实验2认知负荷主客观测量结果

对平板电脑条件下各组别的认知负荷进行统计分析,可得到如表2所示的各指标测量结果。

表2显示,在平板电脑条件下,当A画面中的文字呈现在R画面的不同位置时,学习者认知负荷的主客观测量结果均有所不同。

为了进一步考察不同呈现位置组别的认知负荷主客观测量结果是否存在显著性差异,对三组的自评分数、测试成绩和眼动数据进行了单因素方差分析与LSD事后多重比较,结果发现:在“外在负荷”评分中,邻近位置极其显著低于随机位置(p=0.000<0.010),显著低于固定位置(p=0.012<0.050);在“保持测试成绩”中,邻近位置极其显著高于随机位置(p=0.004<0.010)和固定位置(p=0.005<0.010);在“瞳孔扩张”(平均瞳孔直径)中,邻近位置显著小于随机位置(p=0.032<0.050)和固定位置(p=0.045>

0.050),其余差异均不显著。

四、讨论

(一)关于实验假设H是否成立的讨论

由实验1结果可知,当呈现设备为智能手机时,A画面中的文字在R画面中的不同呈现位置(邻近位置、随机位置、固定位置)对学习者认知负荷主观测量指标(导航要求,即外在认知负荷)和客观测量指标(保持测试成绩)的影响存在显著差异,对其他认知负荷指标有差异性影响,但不显著。在三种呈现位置中,“邻近位置”带给学习者的内外在认知负荷最低,关联认知负荷最高。因此,实验假设H1得到部分验证。

由实验2结果可知,当呈现设备为平板电脑时,A画面中的文字在R画面中的不同呈现位置(邻近位置、随机位置、固定位置)对学习者认知负荷主观测量指标(导航要求,即外在认知负荷)和客观测量指标(保持测试成绩、瞳孔扩张)的影响存在显著差异,对其他认知负荷指标有差异性影响,但不显著。在三种呈现位置中,“邻近位置”带给学习者的内外在认知负荷最低,关联认知负荷最高。因此,实验假设H2得到部分验证。

对比实验1和实验2的认知负荷测量结果,空间邻近效应在不同呈现设备条件下,对学习者认知负荷的影响存在差异,平板电脑中的空间邻近效应在认知负荷主观测量指标(导航要求)和客观测量指标(保持测试成绩、瞳孔扩张)方面相比智能手机更为明显。因此,实验假设H3得到部分验证。

綜上所述,实验假设H部分成立。

(二)关于空间邻近效应对增强现实学习认知负荷影响的讨论

空间邻近效应对AR学习认知负荷是有显著影响的。本研究中,“邻近位置”之所以对外在认知负荷和保持测试成绩起作用,是因为当A画面的文字与R画面的地图空间邻近呈现时,学习者可以减少搜索相关信息的时间,同时也能将搜索到的信息更多地保存在短时记忆中;在“固定位置”条件下,A画面的文字与R画面的地图空间相隔较远,学习者需要更多的搜索时间来建立二者的关联,因此更多的认知资源被用于这种信息加工;在“随机位置”条件下,由于A画面的文字随机呈现在与R画面地图或远或近的位置,学习者很难掌握规律,容易在学习中迷失方向,产生大量的外在认知负荷。

空间邻近效应不会因呈现设备的不同而失效。无论是在智能手机还是平板电脑条件下,“邻近位置”都表现出优于“随机位置”和“固定位置”的特征。然而,空间邻近效应作用的发挥与呈现设备存在一定的关系,由于平板电脑的屏幕尺寸大于智能手机,前者在不同呈现位置条件下所需的信息搜索时间差别更加明显,即当AR画面通过平板电脑呈现时,空间邻近效应更为突出。

五、结论

研究得出以下结论:第一,空间邻近效应不仅适用于多媒体学习,而且能对AR学习中的认知负荷产生重要影响;第二,空间邻近效应不会因呈现设备的不同而失效,只是在影响力方面,平板电脑更为突出;第三,在设计AR学习资源的画面时,应尽可能将A、R画面中表达相关内容的要素置于空间上邻近的位置,这有助于解决认知负荷超载问题,并加速学习情境由始源情境向目标情境顺利转化。

需要说明的是,由于时间、人力、物力所限,实验被试仅从本校本科生中选取。后续研究会充分考虑被试对研究结论的影响,尽可能使被试在性别、年龄、地区等方面更具层次,以提高研究结论的可推广性。

参考文献

[1][10]王志军,刘潇.促进学习情境转化的增强现实学习资源设计研究[J].中国电化教育,2019(6):114-122.

[2]WU H,LEE S W,CHANG H,et al.Current Status,Opportunities and Challenges of Augmented Reality in Education[J].Computers & Education,2013,62:41-49.

[3]钟丽佳,盛群力.如何调控认知负荷“最优化”:发展综合认知能力——访谈国际著名认知科学家弗莱德.帕斯[J].现代远程教育研究,2017(4):3-10.

[4]张慧,张定文,黄荣怀.智能教育时代认知负荷理论发展、应用与展望:“第十一届国际认知负荷理论大会”综述[J].现代远程教育研究,2018(6):37-44.

[5]王萍.移动增强现实型学习资源研究[J].电化教育研究,2013,34(12):60-67.

[6]深圳中科呼图信息技术有限公司.计算机视觉增强现实美术内容设计[M].北京:机械工业出版社,2017:5-6.

[7]王福兴,段朝辉,周宗奎,等.邻近效应对多媒体学习中图文整合的影响:线索的作用[J].心理学报,2015,47(2):224-233.

[8]迈耶.多媒体学习[M].牛勇,邱香,译.北京:商务印书馆,2006:105-119.

[9]王玉鑫,谢和平,王福兴,等.多媒体学习的图文整合:空间邻近效应的元分析[J].心理发展与教育,2016,32(5):565-578.

[11]孙崇勇,刘电芝.认知负荷主观评价量表比较[J].心理科学,2013,36(1):194-201.

[12]王志军,王雪.多媒体画面语言学理论体系的构建研究[J].中国电化教育,2015(7):42-48.

[13]孙崇勇,李淑莲.认知负荷理论及其在教学设计中的运用[M].北京:清华大学出版社,2017:101-125.

[14]王志军,吴向文,冯小燕,等.基于大数据的多媒体画面语言研究[J].电化教育研究,2017,34(4):59-65.

[15]林立甲.基于数字技术的学习科学理论、研究与实践[M].上海:华东师范大学出版社,2016:14-25.

(责任编辑 王策)

How does Spatial Proximity Effects Influence the Cognitive Load of Augmented Reality

LIU Xiao,WANG Zhijun

(Faculty of Education,Tianjin Normal University,Tianjin,China 300387)

Abstract: Poor designed AR learning resources can easily make learners’ cognitive load over-loaded,hinder the fluent transformation of learning situation from original situation to goal situation.Spatial proximity effects are proved to be used in guiding the picture design of traditional multimedia learning resources.But whether it can be used to guide A or R picture’s spatial association matching in AR learning resources is to be explored.This research,through 2 experiments,has discussed the influence of different presentation facilities (smart cellphone, panel computer) or locations (proximate,random,fixed) on cognitive load.The results have shown that:1.spatial proximity effects influence AR learning cognitive load,and proximate location can decrease exterior cognitive load in a much more obvious way,improve and maintain testing results;2.spatial proximity effects will not lose effects because of different presentation facilities,but in the panel computer,such effect is more obvious.

Key words: augmented reality;cognitive load;spatial proximity effects