提升气象预警信息传播效果的分析与建议

■ 郭俊萍

气象灾害种类很多,最常见的诸如洪涝、干旱、风暴等,不但发生频次高,还与人民群众的生产生活和生命财产安全密切相关,常常造成巨大的破坏。做好事前灾害预防,不但能有效保护人们的生命财产安全,对避免次生灾害的作用更大。

1 气象灾害预警信息传播中存在的问题

我国的气象灾害预警信息传播基本实现了横向到边、纵向到底的全覆盖,在过去的历年历次灾害预报预警过程中都发挥了巨大作用,保障了人民群众的生命财产安全。正因为如此,关注天气预报信息,成为了广大群众的生活习惯。调查显示,有60.6%的公众每天必看天气预报,有28.7%的公众通过了解天气信息之后安排计划,有10.6%的公众出于兴趣关注天气预报。但是也要看到,目前我国的气象预报预警信息传播,存在着模式固化、形式固化等弊端,需要及时加以改进。

1.1 气象灾害预报传播方式协同不够

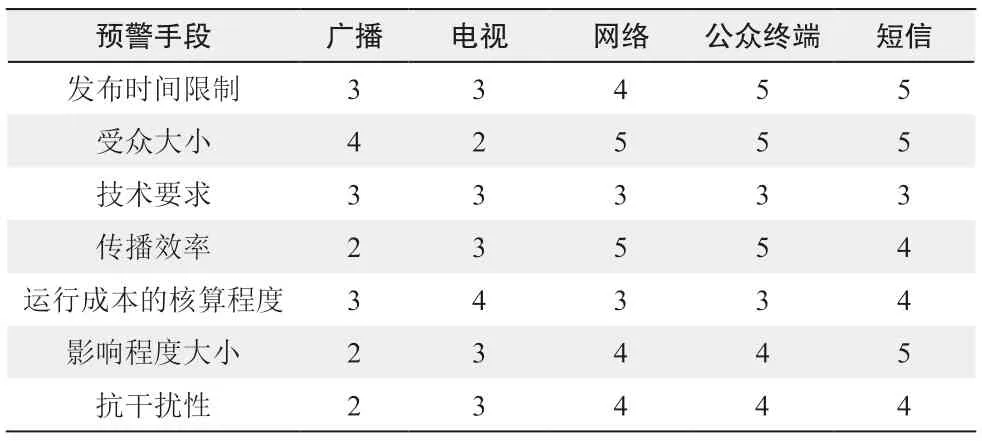

过去我国的气象预报信息传播以传统媒体为主,尤其是从中央电视台到省、市、县电视台每天固定播出的天气预报节目,成为人民群众了解气象信息的主渠道。随着互联网的广泛应用,网络媒体以其实时性、便捷性、容量无限性,吸引了越来越多的受众。而电视等传统媒体的受众和影响力都呈现不断下降的趋势,及时性不足的弊端也越来越明显。尤其是中央电视台播放的天气预报,通常以省为单位,而由于省域面积过大,同一时间内不同地区甚至不同县乡的天气都有明显不同,也让受众感觉到气象信息发布的针对性、实用性不强。虽然专业气象网站、政府平台、微信、短信、微博、App的即时性、可达性优势明显,但目前还宣传不足、推广不够,作用没有充分发挥,尚未与传统传播渠道形成强大合力。尤其需要注意的是新技术、新手段日新月异,传播渠道多元化,但相关的监管手段和监管措施没有及时跟上,容易造成民众对气象灾害预警信息的获取混乱。特别是有些新媒体采集的信息不准确,传播出去可能造成不可预见的损失。为此,相关主管部门应加以重视,及早制定制度和采取措施,从源头上规范气象灾害预警信息发布行为(表1)。

表1 传统媒体与新媒体在气象信息传播中的异同

1.2 提升市县一级气象部门的技术水平

气象信息传播只是手段,最终效果如何,依仗的是气象分析的准确性。长期以来,基层气象部门人员偏少等各种原因导致一些基层气象部门预报的精准性不足。气象分析具有明显的网格化特征,因而本地气象监测有着不可替代的优势。只有做好基层气象部门技术人员的培训工作,提高科技水平和业务能力,做到对当地气象状况的精准预测,辅以及时传播,才能起到服务当地百姓,及时防灾减灾的作用。此外,在服务型政府建设的大背景下,气象工作人员更要提升服务意识,树立气象预报无小事的理念,全链条细化流程、提升水平。

1.3 地方政府对气象部门的重视程度和支持力度不够

气象部门长期处于弱势地位,地方政府对气象部门的重视程度不够,特别是在资金和人员方面的支持明显偏弱。一些地方政府没有建立完善的灾害应急协调机构,导致气象部门在政府体系内部缺乏发声渠道,无法给领导在防灾减灾救灾决策上提供专业指导意见。一些基层气象部门的资金缺口大,勉强能够满足职工的工资支出,技术设备更新缓慢。尤其是异常天气少、气象灾害少的地方,气象部门更是难以得到人员和资金保障。即便是气象灾害多发地区,气象部门通常也只是受到季节性重视。

1.4 气象职业待遇偏低难以留住人才

气象部门表面上看并不直接产生经济效益,即使为减灾工作做出了突出贡献,其效益也难以量化。气象职工收入水平普遍低于同地区其部门的职工,而且很多工作岗位处于偏僻的地方,条件相对艰苦。向上流动空间有限、渠道狭窄,职务晋升和职称评定比较困难,导致一些基层气象部门技术人才流失严重。气象专业人才需要常年一线工作的经验积累,人才本来就处于短缺状态,基层科技人才的不断流失,更使得人才短缺状况雪上加霜。特别是气象灾害预报预警信息人才,既要懂气象专业技术知识,又要懂现代信息传播技术与手段,还需要跨领域的资源储备,属于典型的复合型人才。当前这种专业人才极度缺乏,制约了气象灾害信息传播的效果。

2 提升气象灾害预警信息传播的建议

通过将预警信息传播的单一因子作为指数,分为1~5分五个级别,将发布时间限制以及受众大小、技术要求、传播效率、运行成本的核算程度、影响程度大小、抗干扰性等7方面作为评价因子,从而进行综合考虑5种传播形式的优缺点(表2)。

表2 预警信息传播对比指数表

2.1 强化气象灾害预警的及时性

通过电视台进行气象信息传播,虽然具有传播力强、影响面广的优势,但由于是在固定时段,也会产生气象信息特别是对时效性要求强的气象灾害信息传播的时滞现象。我国的互联网应用非常普及,截至2019年底,全国手机用户已接近11亿,其中智能手机占据绝对主流,即使考虑一人多机情况,手机也是毫无争议的第一信息传播工具。手持移动终端、微博、微信、QQ等社交媒体由于其具有极强的时效性、提供信息的稳定性、克服空间的局限性、公众的参与性等媒介特性,其优势越来明显。应充分利用这些信息工具,结合互联网、大数据等新兴技术,做到即时传递气象预报预警信息。目前,日本等气象灾害多发国家,在运用互联网和大数据实时精准推送防灾减灾信息方面都取得了良好效果。日本气象厅还建立了全国联网的灾害信息系统,涵盖中央、地方各级政府部门和主要新闻机构,监测到自然灾害信息后向全国播发。

2.2 提升气象灾害预警的精准性

气象预报特别是极端气象情况下的灾害分析,是人类认识大自然的一项科学探索,有着非常多的未知因素,过去不能、现在不能、将来也不能做到百分之百精准,这就给气象灾害预警信息发布带来了一定风险性。如洪涝灾害、飓风预报等,如果预报过轻,会耽误宝贵的预防和组织人员物质转移时间,有可能带来重大人身财产损失;如果预报过重,地方政府提前采取人员转移、停工停产停学等措施,事后发现是误报,责任人不但可能会受到责难,还会影响人民群众对气象预报工作的信任和配合。为此,必须向科技要成果,不断提高气象灾害信息预报的精准性。应进行区域细分,在中国气象网等专业网站上,不仅要有全国范围、各省范围的,还要有各市(区)县的气象预报预警信息,做到一网知晓全国甚至全世界。市(区)县级气象部门在与当地媒体建立常态化信息发布机制的同时,还要争取与地方政务平台合作,扩大气象预报预警信息发布渠道。

2.3 改善气象灾害预警的可达性

气象灾害预警的真正价值实现,在于信息传播的可达性,即在最短时间内传递给最需要的目标群体。同时还有一个不容忽视的情况,不管是通过传统的电视播报还是新媒体的手机推送,都会遗漏掉一部分目标群体。如洪涝灾害特别是山洪泥石流灾害等,往往都是发生在偏僻乡村甚至边远山区,这些地方一是人员稀少,二是经济条件差,三是老人多、妇女多、孩子多,四是缺少电视、手机等信息工具。这些人基本属于现代信息条件下被边缘化的群体,难以及时获得应知灾害信息。这就需要在进行气象灾害预报预警时,将现代通讯技术与传统办法结合起来,如通过农村大喇叭甚至人员上门通知等,实行地毯式拉网,在防范气象灾害时绝不漏掉一家一户一人。

2.4 加强基层气象人才队伍建设

气象院校是培养输送气象人才的主力军,应根据我国对气象人才的实际需要,核算缺口数量,制定专门计划,实行定招扩招,加快对气象人才的培养。中国气象局、省气象局以及气象院校、科研院所等,应充分发挥自身气象专业人才密集的优势,定期组织开展人员轮训,特别是对基层气象科技人员进行培训,让其知识得到及时更新,水平得到不断提高。由于基层气象部门人手紧张,上级单位、气象院校、科研机构的专家还可以采用送科技、送培训下基层的方式,进行巡回培训。要制定激励机制,提供与气象人才能力水平相适应的收入报酬、职称评定、职务晋升通道,使高水平气象人才能够安心工作。同时还要通过特殊人才引进机制,吸引高水平的气象专家学者能够充实到气象队伍中来。如加强国际间的气象合作,通过研讨会、客座教授等方式,邀请国际知名专家学者进行学术交流指导,及时分享国际上最先进的气象科研成果等。

2.5 支持基层气象部门更新设备

地方政府应对本地气象部门加大财政支持力度,对气象防灾亟需的先进设备进行及时升级。在气象灾害多发地区,地方政府应对气象部门建立制度化的奖罚机制,如预报精准及时,有效防范了极端气象引发的灾害,保护了人民生命财产安全,就对有功单位进行表彰,对有功个人进行奖励,以激发气象工作者的荣誉感和使命感。地方政府领导应改变气象部门不创造经济价值的传统观念,意识到防灾减灾就是创造最大的经济价值。一些地方每年因气象灾害造成的直接损失高达亿计、十亿计甚至百亿计,支持气象部门做好灾害预警信息发布工作,其社会效益与经济效益都十分巨大。

2.6 各地政府要建立专门应急频道

地方政务平台或者政务App中,要建立专门的应急频道,发布各种有关自然灾害与非自然灾害的防范、预警、求助、善后信息,组织专业力量,提供专业建议。应将气象灾害预警信息通过政务服务平台进行适时推送,遇到重大突发灾情时,随时进行信息推送。同时还可以通过应急频道,发布最急需的应急救灾物质信息。防灾减灾救灾就是和时间赛跑,只有做到人尽其材、物尽其用,才能最大限度避免或者减轻灾害对人民生命财产所造成的损失。同时,气象部门对于地质灾害易发点,要注重气象信息发布实效和滚动订正,并及时与国土等相关部门协调沟通,推动由气象信息发布到气象灾害风险管理转变。

2.7 建立防灾教育培训体制机制

相关部门不仅要建立部门间协调和响应机制,还要建立常态化、制度化的教育培训体系。灾害是针对全社会的,因此不能只让某些部门、某些群体加以注意,其他人麻痹大意。有些气象灾害之所以给人民群众造成巨大的生命财产损失,很可能就是细节方面的防范之失。应以城市街道社区和农村乡镇为单元,由防灾救灾专业人员定期进行灾害预防演练。普通民众应养成关注气象灾害信息发布的习惯,特别是在雨季、台风等气象灾害高发期,特定地区的民众更要加强防范措施。受过专业训练的自愿者,从接到灾害预警信息开始,就能够积极组织行动起来,有条不紊地开展灾前预防,以及中后期的灾害救助工作。值得称赞的是近年来,我国民众对气象灾害预警的关注度越来越高。有关调查数据显示,近五年我国民众对气象灾害预警服务的满意度逐年提高,2019年高达90.7分,较2018年提高0.9分;其中农村91.5分,城市90.1分,较2018年分别提升0.8分和0.9分。2019年民众对气象灾害预警服务的知晓率为89.6%,接收率更是达到了92.7%。人民群众的积极响应和配合,为今后我国进一步提升气象灾害预警成效,提供了有力保证。

深入阅读

刘美, 吴建成, 盛飞兵, 2017. 气象趋利避害科普信息应用的传播学分析——基于拉斯韦尔的“5W”传播模式. 海峡科学, (1):38-40.

张玉成, 钟波, 2019. 气象灾害重大突发事件气象信息传播构建策略. 黑龙江气象, (4): 30-32.

朱定真, 董丽丽, 2010. 气象服务信息有效传播能力探讨. 气象科学, 30(3): 522-525.

Advances in Meteorological Science and Technology2020年6期

Advances in Meteorological Science and Technology2020年6期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 2020年5月31日佛山超级单体龙卷过程分析

- 连续极端干旱年份导致的人工落叶松生长停滞风险

- 从第39届国际气象雷达会议看相控阵天气雷达发展

- 关注龙卷将我国激烈天气研究引向深入

——记2020年全国龙卷学术交流会 - NEXRAD:走进“新一代”

——天气雷达探测技术的起步与发展 - WMO走过70年:中国气象与世界共同发展