民国时期浙江气象机构的考证

■ 麻碧华

浙江民国时期气象机构的设立,在《浙江省气象志》《中国气象史》《中国近代气象台站》等著述中都有全面系统的介绍,但这些著述和记载,也有许多相互不一致的地方,而搜索相关文献反映的这一时期浙江气象机构情况,更与以上著述存在较大出入。本文以《浙江省气象志》《中国气象史》《中国近代气象台站》为线索,对记载不一致或记载不准确的气象机构进行考证。

1 浙江自办最早的测候所

《浙江省气象志》将浙江省立甲种农业学校测候所列为浙江自办最早的测候所,认为该所创办于民国8年(1919年),杭州现存的1919—1933年的气象资料均来自该所。这一结论在各类志书中引用颇多,如《中国气象史》《浙江大学农业与生物技术学院院史1910—2010》《浙江省基层气象台站简史》《杭州市志》等均引用这一结论。但在收集整理史料的过程中,笔者发现成立于1911年的浙江农事试验场观测科是浙江自办最早的测候所,而省立甲种农业学校未曾设测候所。

1.1 浙江农事试验场观测科概况

清宣统三年(1911年),劝业道员董元亮聘范运枢为场长,设农事试验场于艮山门外笕桥镇泥桥头南,设作物、畜牧、农业化学、蚕桑、观测等7科,其中观测科设主任1人,助理1人。1927年,浙江省建设厅曾就是否保留观测科提出建议:“观测科器械尚完备,宜保留,但须缩小范围,仅用技师、助理各一,无须乎主任。”可见当时气象观测仍在进行。

中国第二历史档案馆保存的《各省农林机关附设观测所成绩报告》(1915.1—1920.3)也可佐证浙江农事试验场观测科的存在。民国三年(1914年)前后,北洋政府农商部按照当时国际二等测候所通例,于“中央”直隶省及各省农林机构设立26处观测分所,浙江农事试验场附设的观测科就是其中之一。浙江省网络图书馆还保存有1916—1918年的浙江农事试验场的观测记录。1915—1920年,农商部汇编的《各省农林机构附设观测所成绩报告》《农商部观测所年报》,就包括浙江农事试验场观测科向农商部报送的气象报告。

民国十六年(1927年),笕桥建造飞机场,农事试验场裁并,蚕桑科并入原蚕种制造场,扩充为蚕业试验场,余并入“国立第三中山大学”劳农学院。1927年,“国立第三中山大学”劳农学院(1929年1月改称“国立浙江大学”农学院)与农事试验场交接工作(该档案现存浙江大学档案馆),其中就包括农事试验场观测科的交接材料。交接后,观测科更名为浙江大学劳农学院测候所(1929年起改称浙江大学农学院测候所)。1934年8月,因杭州笕桥机场扩建,“国立浙江大学”农学院校舍转让给“中央航空学校”,测候场地及仪器是否交由当时成立的“中央航空学校”气象台进行,目前尚未找到佐证资料,从“中央航空学校”毛邦初、尤佳章与竺可桢的来往信函来看,1934年起,“中央航空学校”成立了气象台,加强了气象工作。

1.2 浙江省立甲种农业学校概况

浙江省立甲种农业学校前身是成立于1910年的浙江农业教员养成所,地址在马坡巷;1912年更名为浙江省中等农业学校,设农学科,因校舍不足,迁横河桥南岸,并租地二十余亩。1913年奉令改称浙江省立甲种农业学校,增设森林科,校舍迁笕桥乡间(原清兵四十一协八十一标营地)。1917年增设兽医科。1924年浙江省议会决议改组甲种农业学校为浙江省公立农业专门学校,同时把浙江省立甲种森林学校并入,设农学、森林两科,附设高中农科。1927年,国民党“中央政府”决定浙江试行大学区制,成立“国立第三中山大学”,改组农业专门学校为大学劳农学院,聘谭煦鸿教授为首任院长,设农艺、园艺、森林、蚕桑、农业社会五学系,学制三年,这是该校从中等专科学校发展到大学部的开始。1928年改劳农学院为农学院,学制改为四年。1934年迁至杭州华家池。

《浙农》期刊由浙江省立甲种农业学校校友会编辑,目前仅存的第一号出版于1921年7月。在该刊的“沿革”一栏中,《浙江省立甲种农业学校沿革(1910—1921年)》对每年建设情况作了详细的介绍。民国八年的情况是:“八年夏,农科生毕业计二十五人。大礼堂于是年落成,其他林场事务所、雨天操场、农林产制造厂、兽医实验室、标本仪器室、药室等相继建造。九年夏……”,沿革记录细致到操场、标本仪器室、药室建设,但未提到曾建测候所。高维魏撰写的《省立甲种农业学校历史》一文中也未提到曾建立测候所①1947年《国立浙江大学校刊》复刊第156页。。测候工作所用仪器多为国外购买,费用较昂贵,浙江省立甲种农业学校为中等专科教育教学单位,如开展测候工作,必然在沿革中有体现。

1.3 浙江省立甲种农业学校是否设有测候所

浙江省立甲种农业学校、浙江农事试验场同在杭州笕桥(现称笕桥街道),同为北洋政府农林机构,相互亦有诸多关联。浙江绍兴人周清曾于1916—1922年任浙江省立甲种农业学校校长,并兼任浙江农事试验场场长。在相隔如此近的两个部门,在周清校长任期内的1919年,周清校长在浙江省立甲种农业学校再设测候所是完全不可能的。

浙江农事试验场于1927年部分并入“国立第三中山大学”劳农学院,而浙江省立甲种农业学校即是劳农学院的前身。那么,浙江省立甲种农业学校是否曾设有测候所?也可以从1928年12月“国立浙江大学”秘书处发给劳农学院的公函以及1929年1月浙江大学回复“国立中央研究院”的公函中找到答案。

1928年12月,浙江大学秘书处转发给劳农学院的公函:贵处第506号公函节开:案准浙江省政府交到“国立中央研究院”第67号公函一件内容:以“国立中央研究院”拟统筹全国测候事业,现在计划拟分全国为若干气象区,分任各省气象之统计及天气预报之责任,在此计划未实现以前,拟先调查各省已经设立之测候所,搜集各地气象成绩以供研究之参考,故特函请贵省,希将所属境内已成立之测候所,按照下列调查表填明赐告……。查贵院业已设有气象测候所,相应检奉表式一份,即希填明送处,以便特寄为荷。

1929年1月,“国立浙江大学”函复“中央研究院”公函中明确答复“查浙省现仅本大学农学院兼管之农事试验场设有是项观测所”。

从这两份公函可以判断,“国立浙江大学”农学院仅有一处测候所,其前身为浙江农事试验场观测科,并入“国立第三中山大学”劳农学院后改称劳农学院测候所,1929年后改为“国立浙江大学”农学院测候所。浙江省立甲种农业学校未曾设测候所。

2 民国时期浙江空军气象机构

2.1 “中央航空学校”气象台成立时间及首任台长

“中央航空学校”的前身为民国十七年(1928年)成立于南京的“中央军校航空队”。1931年秋,军政部航空学校在南京成立。是年12月,航空学校迁杭州笕桥。1932年6月扩大改组为“中央航空学校”,隶属于军事委员会航空署。

《浙江省气象志》《中国气象史》对“中央航空学校”气象台成立时间的认定是一致的,均认定为成立于1935年。其中,《浙江省气象志》认定首任台长为刘衍淮,依据是当时 “笕桥中央航空学校”测候人员赵恕的一篇回忆录②现存浙江省气象局档案室。。《中国气象史》认定首任台长为胡信。但吴增祥在《中国近代气象台站》一书中,对 “笕桥中央航空学校”气象台成立时间有异议,认为在学校成立时就存在,首任台长为胡信,依据是台湾气象学会叶文钦撰写的文章《刘衍淮教授与李宪之教授》③该文章发表在2004年潜科学网站上。。那么,“中央航空学校”气象台到底成立于何时?首任台长是胡信还是刘衍淮?在查阅了大量的文史资料后,笔者认为 “笕桥中央航空学校”成立时就有气象组,但气象台成立于1934年,首任台长是胡信。

首先,在乐典④乐典1933—1937年曾在 “笕桥中央航空学校”担任学生总队副。《对国民党第一所中央航空学校的回忆》一文中回忆:“1933年时,校长由蒋介石兼任,副校长毛邦初负实际工作。……此外,学校还设有气象组(台),组(台)长胡XX,专任每天气象观测、预报,能飞不能飞,由该组升旗号显示。……”

其次,在陈栖霞、朱鸿道、唐中和①陈栖霞,曾在国民党“中央军校航空班”、笕桥航校等处担任参谋长、飞行教官等职;朱鸿道曾任国民党空军第三队飞行员、参谋、站长等职;唐中和曾入笕桥航校第七期,于1937年毕业。《笕桥中央航空学校》一文中列出了航校成立时的编制和人事情况,明确航校成立时有气象组,组长为胡信。

胡信,曾留学日本,在“中央航空学校”教授气象学,自编教材讲义进行授课。吉林省图书馆特藏部保存的《航空气象简要》出版于1935年8月29日,该书标注的作者为“中央航空学校”气象台台长胡信。

《竺可桢文集》第22卷中,收录了部分竺可桢与“中央航空学校”人员之间的往来信函。“中央航空学校”副校长毛邦初曾于1934年4月3日致信竺可桢:“敝校气象台自成立以来,装置设备俱采最新式,在国内尚不多见。……”通讯组长尤佳章也曾于1934年3月致信竺可桢:“顷者章执教航校,校中新设气象台,拟添聘气象教官兼研究员一人,视学历为断。”《中国空军百年史》记载:1934年,“笕桥中央航空学校”受命航空署正式成立气象台。

作者判断,在1931—1934年,航校应有气象组这个机构,1934年正式成立气象台。

刘衍淮任航校气象台台长的时间应为1936年10月,这在竺可桢日记中有详细的说明。笕桥航校欲敦聘高级气象专业人员前来授课,“中央航空学校”毛邦初委托“中央研究院”气象研究所竺可桢所长代寻人选,经竺可桢的推荐,1936年10月,刘衍淮以博士及教授双重资格被航空委员会任命为简任技正教官授中校官阶,应聘到“中央航空学校”担任航空气象学教官并兼航校气象台台长。

2.2 空军第十三总站测候区台

衢州空军总站测候班是抗日战争期间设立的气象机构,该机构在《浙江省气象志》《中国气象史》中都有记载。但两处将当时空军在衢州的这个测候班,都称作衢州空军总站测候班,笔者认为不够准确,应称作空军第十三总站测候区台更为合适。

2.2.1 空军第十三总站沿革

1937年8月,杭州地区空军指挥部改编为杭州空军总站,并成立测候班。1937年12月24日,杭州沦陷,中国空军总指挥部电令:“衢州空军站为我空军出袭台湾及敌寇本岛之重要基地,杭州空军总站着即改为衢州空军总站,并兼理玉山场务,原衢州航空站撤消。”任命邢剷非为衢州空军总站站长。1939年6月,衢州空军总站改名空军第十三总站,管辖衢州、建瓯、玉山、丽水等机场,任命曹文炳为站长。1940年陈又超中校接替站长职务。1942年6—8月,日军占领衢州,空军第十三总站奉命撤至福建建瓯。1942年8月,日军撤出衢州,空军第十三总站即从福建建瓯迁回衢州。1944年6月,日军发动金衢战役,衢州又一次沦陷,空军第十三总站又迁到福建建瓯,直至1945年8月。抗日战争胜利后,南京空军总部成立,空军第十三总站的建制随即撤消。

2.2.2 测候班概况

1937年8月,成立杭州空军总站测候班,有观测员斯杰、卢祯,测候士刘振山、孙儒范及测候兵数人,由赵恕任班长。12月24日,杭州沦陷,测候班随总部撤往衢州,改称衢州空军总站测候班,地址在衢州东门街一民巷内,后迁城中公园。1939年6月,衢州空军总站改名为空军第十三总站,并成立测候区台,测候区台下设建瓯、丽水、玉山等机场测候台,开展气象观测和空军飞行气象保障服务(图1)。测候区台配有二等测候所设备一套,并负责管辖各机场测候台的测候业务。1942年,赵恕调离,由顾钧禧接任。衢州沦陷期间,测候区台撤至建瓯。1945年8月抗战胜利,南京空军总部成立,空军第十三总站的建制随即撤消。

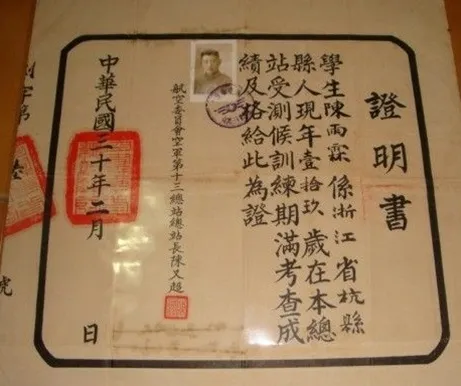

图1 空军第十三总站测候训练班测候训练证明书(资料来源:湘泉雅集网站)

3 海岸巡防处气象机构

《浙江省气象志》《中国气象史》《中国近代气象台站》三书中,都将北洋政府海军部海岸巡防处设在坎门、嵊山的气象机构成立时间认定为1929年,气象机构名称为测候所,测候所停止工作时间为抗日战争爆发前。但笔者在查阅民国海军部资料时,发现这一结论有误。坎门、嵊山气象机构的名称应为测候报警台,成立于1926年,抗日战争期间停测,1945年后恢复。

3.1 成立时间

中国国家图书馆馆藏的《海军部海岸巡防处二十年报告书》(为民国时期史料)中有一节专门介绍海军部海岸巡防处所属气象机关沿革,其中就包括嵊山、坎门的情况。

嵊山报警台成立小史:民国十三年八月,由本处派员赴该岛勘定设台地点,十四年从事建设,是年四月信号杆落成,是年十二月台屋及电杆工程一律完竣。十五年二月开办,迄今工作不断。

坎门报警台成立小史:民国十四年冬,由本处派员赴该岛勘定设台地点,十五年从事建设,是年八月完成。十月开办,迄今工作不断。”

关于嵊山、坎门两处气象机构的成立时间,在这份资料中有详细的说明。而在吴增祥《中国近代气象台站》中,两处气象机构成立时间的依据是1935年“国立中央研究院”气象研究所的《气象机关联席讨论会特刊》。笔者认为,民国二十年海军部的这份报告书为第一手资料,应更为可信,故判断两台成立的时间是1926年。

3.2 机构名称

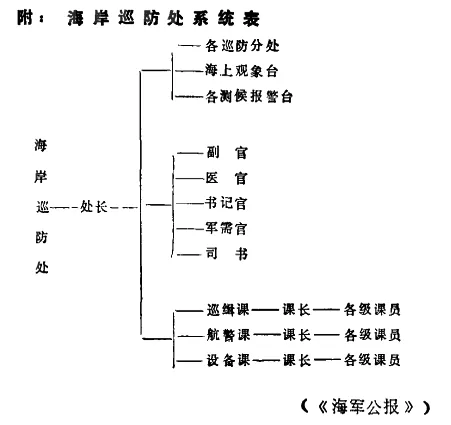

关于嵊山、坎门两气象机构的名称,在《浙江省气象志》《中国气象史》《中国近代气象台站》都称作测候所,这是不准确的。中华民国十九年五月八日公布的《海岸巡防处暂行条例》中附录了海岸巡防处系统表(图2)。

图2 《海岸巡防处暂行条例》的附录

在该表中,详细列出了海岸巡防处的机构设置,其中就包括各测候报警台。因此,嵊山、坎门两气象机构的名称应为测候报警台。海岸巡防处所属报警台包括吴淞、嵊山、沈家门、坎门、厦门等报警台及东沙观象台。嵊山、坎门测候报警台每日观测八次,从零时起每三小时一次,观测项目包括:气压、气温、湿度、风向风力、云量云形云向、降水量降水时间、能见度、天气状况、海面状况等,观测结果通报东沙观象台、青岛观象台、南京气象研究所电台以及厦门、上海各报警台。东沙观象台属于海洋气象台,主要为航海安全服务,建于1925年12月,观测项目与测候报警台相比,还有地震、天文测量等项目,其设计优于全国其他观象台,该台先由潮海关税务司管理,后归海岸巡防处管辖。

3.3 测候报警台停办时间

《浙江省气象志》《中国气象史》认为两处测候报警台于1935年和1936年停办。吴增祥文认为两处气象观测至抗日战争爆发前夕。笔者查阅《中国海军大百科全书》及《中华民国海军史料》,认定两处观测至抗日战争爆发前夕,但1945年后又恢复。

关于两处机构沿革,《中华民国海军史料》有相关的描述:“1938年,海军东沙岛观象台及浙江嵊山、沈家门、坎门和厦门各无线电报警台先后为日本海军所占据,全国海岸巡防处及分处亦先后结束,所有人员均调往各炮台、各布雷队做抗日工作。”《中国海军大百科全书》亦有记载:“抗日战争爆发后,海岸巡防处于1938年撤销,巡防事务移归海军总司令部办理。抗日战争胜利后,在海军军区之下,恢复巡防处建制,所属观象台和报警台,分设于吴淞、沈家门、坎门、嵊山、厦门和东沙岛。

4 与美军合办的气象机构

《浙江省气象志》《中国气象史》记载的民国时期与美军合办的气象机构共两类:一是昆明美军总部与省测候所合办的气象机构;二是中美合作所在浙江建立的气象站。笔者在查阅相关资料过程中,发现这两类机构与笔者掌握的史实有出入。

4.1 中国东南气象学会在浙江建立的测候所

关于昆明美军总部与省测候所合办的气象机构,《浙江省气象志》《中国气象史》记载如下:“1945年4月,为配合盟军作战,在东南沿海部署反攻之时,昆明美军总部派员来云和,与省测候所合作培训17名气象人员,先后在浙江省的云和、黄岩、天台成立测候所,每天定时供给昆明美军总部(美第十航空队)气象情报。抗战胜利,美军在华任务完成后,相继返国,云和测候所迁杭州云居山,天台与黄岩测候所合并。”

笔者在查阅陈遵鼐①陈遵鼐为当时分配至云和测候所的测候员。撰写的回忆录《抗日战争时期中美气象合作组织——中国东南气象学会》,所记录内容与上述情况出入较大。据陈遵鼐回忆,该机构是由美空军第十测候队与福建省气象局联合成立的“中国东南气象学会”(英文简称“MASEC”),并非昆明美军总部与浙江省测候所合办的机构。此组织经福建省批准,于1944年10月初正式成立。学会成立后,立即登报公开招生,开办短训班。学员结业后,再派往各测候所工作。由此可以判断,昆明美军总部与浙江省测候所并未合办过气象机构,当时各测候所挂牌名称均为“中国东南气象学会XX测候所”。

中国东南气象学会在浙江建立的气象机构,并非云和、黄岩和天台,而是云和、天目山和淳安,抗日战争胜利后,又在杭州、黄岩设测候站。据浙江省气象所1945年编写的《浙江三四年度加强气象测候计划》,中国东南气象学会在云和、淳安和天目山设立测候站。1945年8月,福建省气象局按美军通知即向各所宣布观测、发报工作暂停,原地待命。1945年9月3日,各测候所人员携带全部气象和电讯器材撤回永安交福建省气象局接管。所有测报人员多数由福建省气象局接收分配工作。因此,“云和测候所迁杭州云居山,天台与黄岩测候所合并”与事实不符。

应美空军要求,中国东南气象学会于1945年11月又在杭州、黄岩设立测候站,其中,杭州紫阳山测候站设于吴山汪王庙,于是年11月15日起向福建永安美军第十测候队发送气象报告。1946年初,美空军最后一批撤离前停止发报,但观测仍继续。1947年,浙江省气象所测候地点由外西湖21号(孤山博物馆)迁至此处。

4.2 中美合作所在浙江建立的气象站

中美特种技术合作所(简称:中美合作所)成立于1943年4月。为了美国太平洋舰队对日作战需要,美国海军作战总指挥、海军舰队总司令厄尼斯特·约瑟夫·金上将于1943年初委派海军准将梅乐斯到重庆,与国民政府军事委员会调查统计局戴笠协商后成立“中美合作所”。主要合作内容有:交换日军海陆空军事情报,搜集中国大陆气象情报,训练游击队,挺近日军后方,协助美军在中国沿海登陆作战,共同迅速歼灭日寇等。为此,双方同意美方可以接近并利用中国的情报组织,为美军对日战争服务。作为交换条件,美方将提供设备及培训中方人员,提高其情报能力及战斗力。此后,“中美合作所”一直从事培训和装备戴笠领导的军统部队,运作其下属的情报站,开展对日游击战,直至1945年8月日本投降。1946年3月,“中美合作所”宣布解散。

“中美合作所”的气象技术合作,主要有两个方面:一是成立气象训练班,培训气象人员;二是建立气象总站和气象台站,进行气象观测和天气预报,为美军提供气象情报,实施气象保障服务。“中美合作所”前后培训了二百多名气象人员,相继在全国设立了165个气象站和通讯电台。

关于中美合作所在浙江建立的气象站,《浙江省气象志》《中国气象史》均认定为3个,分别是杭州、温州和海门;但吴增祥《中国近代气象台站》认定为4个,除上述三站外,还有平阳(镇霞关)。那么,中美合作所在浙江到底建立了几个气象站?

由于中美合作所的部分档案尚未解密,原始档案无从查找。但从《上海市气象志》《中国近代气象史资料》等资料可以判断,确实存在平阳(镇霞关)气象站。

《上海气象志》“总述”中记载:“1946年1月,上海气象台扩建为华东区域气象行政中心,管辖龙华、温州、屯溪、海门、杭州、平阳(镇霞关)6个气象站和定海测候所。”在《国民政府时期的中央气象局》一文中,中央气象局于1947年接收的国防部二厅气象总站暨所属各站中,也包括镇霞关三等气象站。

根据吴增祥《中国近代气象台站》的描述:镇霞关气象站由中美合作所于1945年8月设立,1946年3月“中美合作所”解散,8月“中美合作所”上海气象总站暨所属气象台站共41站(包括镇霞关,为三等站)改隶国防部二厅管辖。1947年6月,根据国民政府行政院训令,要求所有气象台站均置于民国中央气象局领导之下,国防部二厅所属的41个气象台站、气象人员归属中央气象局。中国气象局档案馆保存的“中华民国三十七年六月份各地气象要素统计”档案中,有一份上海台民国三十七年一至六月业务报告,其中也包括镇霞关的资料,注明每日观测八次。据此可以判断,1948年6月,镇霞关气象站还在正常工作。

5 东方大港测候所

关于东方大港测候所,《浙江省气象志》《海盐县志》都有介绍:即交通部东方大港筹委会于1930年3月在海盐县设立东方大港测候所一处,于1933年停止工作。这一结论,在其他志书中也出现过。但笔者在查阅各类文史资料时,发现这一结论不准确。

5.1 测候所建设主体

测候所成立时的建设主体并非交通部,而是国民党中央建设委员会东方大港筹备处。

东方大港是孙中山《建国方略》中港口建设计划的重要内容。1929年3月,国民党中央建设委员会成立东方大港筹备处,推进这一实业计划。是年5月组织东方大港测量队到乍浦工作。1931年,该筹备处由交通部和铁道部接管,并于是年10月组建东方大港筹备委员会①《筹浚东方北方两港》,《申报》,9版,1931年10月18日。。1935年7月,该委员会裁撤。

5.2 测候所设立

东方大港筹备处设立的测候所到底是一处还是两处,在《张静江先生文集》《申报》中可以找到答案。

《张静江先生文集》(注:张静江,曾任国民党中央建设委员会委员长)中,专门介绍了东方大港的测量工作:“十八年五月组织测量队出发测量,至十九年一月止,即将三角网及精密水准测量完竣全线长七十余公里,东起乍浦、独山,西达海宁旧仓,共设混凝土永久性水准标志一百余座,又设立内河水标站多处,并于海盐、海宁等处设立气候测验所。”在1930年11月3日《申报》第七版中,也专门介绍了东方大港一年来的筹备经过:“建委会以开辟东方大港、为职责所在,十八年春特派水利处处长陈懋解及审核科科长陈湛恩,前往浙江乍浦海盐与澉浦一带,实地勘查,拟即报告,旋即购备仪器、组织测队,期作基本材料之搜集,以为将来建筑港埠设计之根据。惟以国家经费困难,乃先设立东方大港筹备处测量队,于港址一带,作三角及水准之测量,并于港区乍浦海盐澉浦内河等处,设立水标站,以观海潮与内河水位之高低,又于海盐设立气候测验所,以观测气象之变化。测量队于是年四月底筹备完毕,五月出发,至十九年一月,即将三角网及精确水准测量完竣。全线长七十余公里,东起乍浦、独山,西达海宁旧仓,所有三角点及水准标志、均制以混凝土,以垂永久。迄十九年二月,在海宁装设气候测验所……”

在这两个史料中,均提到测候所的设立,明确东方大港测候所共有2处,即海盐和海宁各一处。

6 结语

民国时期浙江气象机构因归属不一,要真实还原历史,还需要对历史资料进行不断的收集和整理。农事试验场观测科是浙江自办最早的测候所;中央航空学校曾于1934年设立气象台,首任台长胡信;中国东南气象学会曾在浙江建立测候所等等,这些结论都是在查阅了大量的历史资料的基础上,对前期研究成果的纠正,在现阶段都是真实可信的。气象史料的挖掘和整理是一项长期的工程,随着电子档案的不断完善,历史资料的不断丰富,气象历史将更接近真实。

深入阅读

陈义产, 1989. 浙江农业大学的发展. 高等农业教育, 2: 62-64.

顾国泰, 2013. 艮山门外话桑麻.杭州: 杭州出版社.

黄华平, 2011. 国民政府铁道部研究. 合肥: 合肥工业大学出版社.

任振泰, 1998. 杭州市地方志编纂委员会. 北京: 中华书局.

王德坚, 1992. 海盐县志.杭州: 浙江人民出版社.

王建明, 2016. 留学生与近代中国军事航空研究. 桂林: 广西师范大学出版社.

杨志本, 1987. 中华民国海军史料. 北京: 海洋出版社.

中国近代气象史资料编委会, 1995. 中国近代气象史资料. 北京: 气象出版社.

Advances in Meteorological Science and Technology2020年6期

Advances in Meteorological Science and Technology2020年6期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 2020年5月31日佛山超级单体龙卷过程分析

- 连续极端干旱年份导致的人工落叶松生长停滞风险

- 从第39届国际气象雷达会议看相控阵天气雷达发展

- 关注龙卷将我国激烈天气研究引向深入

——记2020年全国龙卷学术交流会 - NEXRAD:走进“新一代”

——天气雷达探测技术的起步与发展 - WMO走过70年:中国气象与世界共同发展