泉州海丝文化史迹风环境舒适度评价

王泽发

刘庭风*

城镇化进程的加快、高层建筑密度的增加、旅游业基建工程的盲目发展,使得城市及近郊休闲旅游点的环境问题日趋严重。于是,创建宜居宜游的微气候环境成为风景园林学科研究的热点,也是新时代园林营造内核的延续[1]。风环境自古以来就是风景园林微气候研究的组成部分,在古代由于受技术所限,风环境的研究主要以描述为主,重点关注风与时间、空间、强度、阴阳五行、吉凶、动作、嗅觉、听觉、品性等方面的关系[2-8];随着技术的发展,现代风环境的研究则以定量为主,重点关注风电场、风荷载、风数值模拟、风压、风速等方面的内容[9-17],由于对技术的偏向,其主要关注对古代风环境中风强度的深入研究,缺乏古代与现代结合的研究,并且远没有古代风环境研究得广泛与全面。基于此,本研究在采用现代技术对风景园林建筑进行风环境定量分析的同时,又融入风环境与文化感知关系的分析,弥补古代和现代风环境强度感知研究中存在的断裂。

泉州海丝文化史迹是以园林建筑式样存在的一种文化史迹类型,其不仅承载着地方文化及乡愁记忆,也是泉州城市旅游目的地发展的重要依托。海丝文化史迹特殊的分布位置,使得其在城市化快速发展所带来的环境问题不断突出的背景下,面临的环境问题更加复杂和严峻。泉州作为深受亚热带海洋性季风气候影响的城市,不合理的风环境规划引发诸多问题。如冬季,风大导致游客停留时间减少;夏季,风小使场所内热、闷热异常以及因气流交换减缓污染物滞留,并且不利于场地原有文化的传承等。因此,对泉州市海丝文化史迹风环境身体感知与文化感知的综合分析,便于了解其风环境现状,对改善风环境舒适度具有重要现实意义,同时对同类海丝文化史迹风环境的优化和保护也起到一定的参考作用。

图1 泉州2020年2月20日全天风向变化图(引自泉州气象网)

图2 8处海丝文化史迹场所模型图

1 研究对象概况

1.1 泉州海丝文化史迹分布

泉州市位于中国东南沿海,是海上丝绸之路的起点,保存有丰富的海丝文化史迹资源,具体有:六胜塔、万寿塔、石湖码头、江口码头、磁灶窑系金交椅山窑址、真武庙、九日山祈风石刻、天后宫、草庵摩尼光佛造像、清净寺、老君岩造像、开元寺、伊斯兰教圣墓、府文庙、洛阳桥、德济门遗址16处[18],主要分布在晋江流域沿线,少量分布在洛江流域与九十九溪流域沿溪。

1.2 泉州市风环境特征

根据泉州气象网的气候资料统计,2018年泉州夏季最高月平均气温30℃,极端最高气温38.5℃;冬季最低月平均气温13℃,极端最低气温7℃。夏季的季节平均风速为4.7m/s,季节极大风速为32.5m/s,季节最多风向为西南;冬季的季节平均风速为6.13m/s,季节极大风速为35.2m/s,季节最多风向为东北(表1)。最多风向一般出现在日间,凌晨时分风向会出现逆反(图1)。海丝文化史迹点每日人流活动主要集中在日间,因此选取季节最多方向和平均风速作为模拟实验中的风速与风向。

2 研究方法

2.1 模型建立

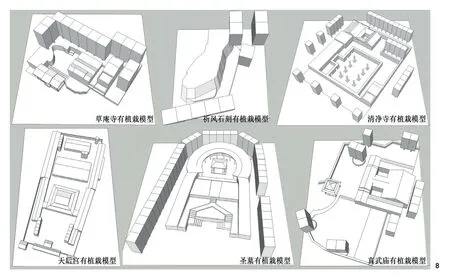

依据现有构筑物类型与周围环境类型的相似程度,从16处海丝文化史迹点中选取六胜塔、江口码头、伊斯兰教圣墓、九日山祈风石刻、尼光佛造像、清净寺、真武庙、天后宫8处作为具体的调研点进行现场实测。目前,很多论文已证实Phoenics软件能够准确模拟风环境[19-20],并将清净寺实测结果与模拟结果进行对比,2组数值吻合性较好,因此本次采用Phoenics软件进行风环境模拟分析。风环境模拟实验具体步骤:首先根据实测数据在CAD软件中绘制各个场景的平面布置图、立面图、剖面图;其次利用Sketchup软件建立各个场所的室外风场计算三维模型,其中在不影响计算结果的前提下对模型的细节做适当的简化取整(表2,图2);然后将三维模型转换成STL格式导入Phoenics软件,使用Phoenics模拟软件对每个海丝文化史迹场景的风环境分别进行模拟。

2.2 CFD模拟设置

根据8处海丝文化史迹场所现状,按照构筑物及场所空间自身的尺寸、建筑之间的相对位置和周边地形,对Phoenics软件内的相关指标进行参数设置,进而进行室外风场计算模型。为了更好地实现模拟效果,参数设置中各个场所计算区域高度为场所中最高建筑的3倍,计算区域宽度为场所平面长度与宽度的5倍,具体参数设置如表3。

表1 2018年泉州气候数据

表2 8处海丝文化史迹场所简化取整数值(单位:m)

2.3 风环境舒适度评价标准

图3 古代风气结构转化图

图4 古代与现代风论研究关系图

图5 海丝文化史迹场所夏季风速对比图

图6 海丝文化史迹场所风速监测点布局图

表3 Phoenics模拟求解参数设置

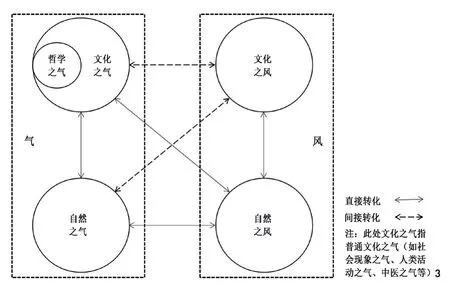

表4 风速身体感知与文化感知对应表

中国古代风气论自成一体。气可分为2种类型,其一文化之气,其二自然之气。文化之气又可细分为高级文化之气(又称哲学之气)、普通文化之气(俗称文化之气)。其中,哲学之气,《道德经·第四十二章》中提道:“万物负阴而抱阳,冲气以为和”[21],即道是万物之母,气是万物生成的基础,一为气,二为阴阳,三为天地人,天地人构成万物;文化之气,《撼龙经》中写道:“凶气消磨生吉气,定是星辰巨浪波”[22]24,凶气与吉气为此消彼生的关系,又如《黄帝内经·素问》中提道:“天食人以五气,地食人以五味”[23],人生存靠呼吸以纳天气、饮食以纳地气。自然之气,《庄子·齐物论》中指出:“夫大块噫气,其名为风”[24],名为风,实为气,外形为大块。事实上“气”和“风”是相互转化的,如《吕氏春秋·音律》中提道:“天地之气,合而生风”[25],即表示自然的气和风可彼此转化。同时,《地学歌诀集成·葬经》中提道:“夫阴阳之气,噫而为风,升而为云,降而为雨,行乎地中,谓之生气”[22]1,表示阴阳之气运行在地下为生气(哲学之气转化为自然之气),喷出地面为风(自然之气转化为自然之风);《撼龙经》中提到:“海门旺气连闽越,南水两夹同抱缠”[22]25,即水抱藏风而生旺气(自然之风转化为文化之气),基于此,通过堪舆学中“气”主要是哲学之气、文化之气与自然之气混合与泛化的表示,再次说明“气”和“风”是可以相互转化的。

通过对《园冶》《长物志》《闲情偶寄》《中国古代画论精读》《园综》《四库全书术数类全编》《永乐大典·地字》中“风”词条进行全面检索分析,中国古代的风可归纳为2类:其一是自然之风,如八风、春风、风吹等,即指现代的风的空间、风的时间、风的动作;其二文化之风,如风雅、风俗、风旺等,在现代主要代表气度、习俗、舒适。在堪舆论著《葬法倒杖》中提道:“若有风杀,则气随风散”[22]51,即为凶风是,自然之风吹会导致自然之气的飘散,这也说明文化之风与自然之风是彼此转化的。由此,构成“气”与“风”结构转化图(图3)。

在古代,风速文化感知是文化之风的一部分,主要表现为风的吉凶,具体使用风旺、藏风、风射、风伤、风杀等词条来描述。将古代代表风吉凶的词条与现代风速描述相比较,藏风主要表示风速比较小,体现在文化感知上即该处藏风聚气,有利于人类生存,吉;风冲对应的是风速比较大,体现在文化感知上即该处瘟神入屋,不利于人类生存,凶。在现代,已有学者关注风环境舒适度评价研究,如:《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378—2019)提出“建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s”[26];《风对结构的作用:风工程导论》提出人的舒适度与风速的关系[27];而现代风环境舒适度(风速身体感知)与古代风速文化感知是相对应的关系(图4)。综上,本研究形成了基于风速视角,与身体感知和文化感知相对应的风环境舒适度评价标准(表4)。

2.4 风速监测点设定

根据建筑物周围流场理论的相关研究,建筑物周边风环境的流场区共分为迎风区、穿流区、涡流区、风影区、角流区5个区块[28]。根据前期预实验发现,8处海丝文化史迹点夏季平均风速为2.1~4.7m/s(图5),仅真武庙风速有较大起伏,其他各点风速趋于稳定,身体感知表现为“舒适”,文化感知表现为“藏风”,不存在恶劣风环境情况。恶劣风环境主要发生在冬季,因此本实验选择在冬季(主导风向为东北)将CFD模拟风速测点分别布置在5个区的代表点位,由于8处海丝文化史迹场所各自的独特性,对流场区中存在缺失风环境区块的情况则不设监测点(图6)。

图7 海丝文化史迹无植栽冬季风速对比图

图8 海丝文化史迹场所有植栽模型图

图9 海丝文化史迹有植栽冬季风速对比图

3 模拟结果与分析

为了准确模拟8处海丝文化史迹点的真实情况,本文分别模拟了无环境植栽和有环境植栽2种情景下冬季风速特点,并对2种情景下的风速进行对比分析。

3.1 无环境植栽冬季风速

本着实验从易到难的原则,首先对冬季8处海丝文化史迹点不考虑周围环境植物栽种的风环境情景进行模拟,获取H=1.5m处风环境模拟数值,得出风环境数据(表5)与图7。

1)风速特征方面,8处海丝文化史迹点冬季平均风速为1.789~6.102m/s,尼光佛史迹点风速变化最大(最低1.789m/s,最高5.348m/s,风差3.559m/s),真武庙史迹点风速变化次之,其他6处文化史迹点的风速变化较平缓,圣墓史迹点的风速变化最小(最低6.061m/s,最高6.102m/s,风差0.041m/s);结合图6,发现尼光佛、真武庙2处史迹点场所围合性高、场地竖向变化性大、透气性较弱,而其他6处史迹点存在不同的围合性低、竖向变化小、透气性强的情况。六胜塔、江口码头、清净寺、圣墓4处史迹点的最高风速出现在风影区,祈风石刻史迹点的最高风速出现在涡流区(该史迹点场景中市民与游客活动范围内不存在风影区),尼光佛、真武庙、天后宫3处史迹点的最高风速分别出现在迎风区、角流区、穿流区。究其原因,尼光佛、真武庙、天后宫3处史迹点通过建筑物与地形对市民与游客室外活动形成有效围合;而其他5处史迹点无植栽环境开敞,因此会出现最高风速在风影区与涡流区的异常情况。

2)身体感知方面,总体表现为“舒适”与“不舒适”并存,其中,只有尼光佛、真武庙2处史迹点存在低于5m/s的流场区块,处在使人感觉“舒适”的范围;其他6处史迹点流场区区块的风速均高于5m/s,处在使人感觉“不舒适”的范围。整体讲,8处海丝文化史迹点冬季风环境总体比较恶劣。

3)文化感知方面,总体表现为“藏风”与“风冲”并存。尼光佛与真武庙史迹点5个流场区中,都是4个为“藏风”、1个为“风冲”;其他6处史迹点的所有流场区则均表现为“风冲”,存在明显的择址营造问题。

3.2 有环境植栽冬季风速

将无环境植栽风环境模拟数值与使用风速仪现场实测风速数值进行对比,发现两者之间出现明显差异,其中偏差较大的情况多位于实际环境植栽较多的史迹点。究其原因可能是:实测数据样本少、点位还原偏差、实际环境植栽作用等因素所致。已有研究也证明,植栽对风速的降低效果主要作用于树群下风向的树高3~5倍范围,且效果明显,可降低近35%[29]。因此,课题组在现有模型的基础上增加现状植载模拟。根据已有研究所做的风洞试验,在各树冠形状的风洞测试中,长方体树形虽有简化,但在多数指标实验中仍符合良好,且较之其他模型,建模简易,便于计算,收敛性优[30]。所以,本次模拟也将单株植栽设置为长方体冠形,冠高7m,长宽截面3m×3m,树干高3m;单排密植,树冠间距设定为0m,树冠孔隙率设为0.5[31]。对比8处海丝文化史迹点环境植栽现状,六胜塔、江口码头2处无环境植栽,其他6处的环境植栽现状模拟简化模型如图8。

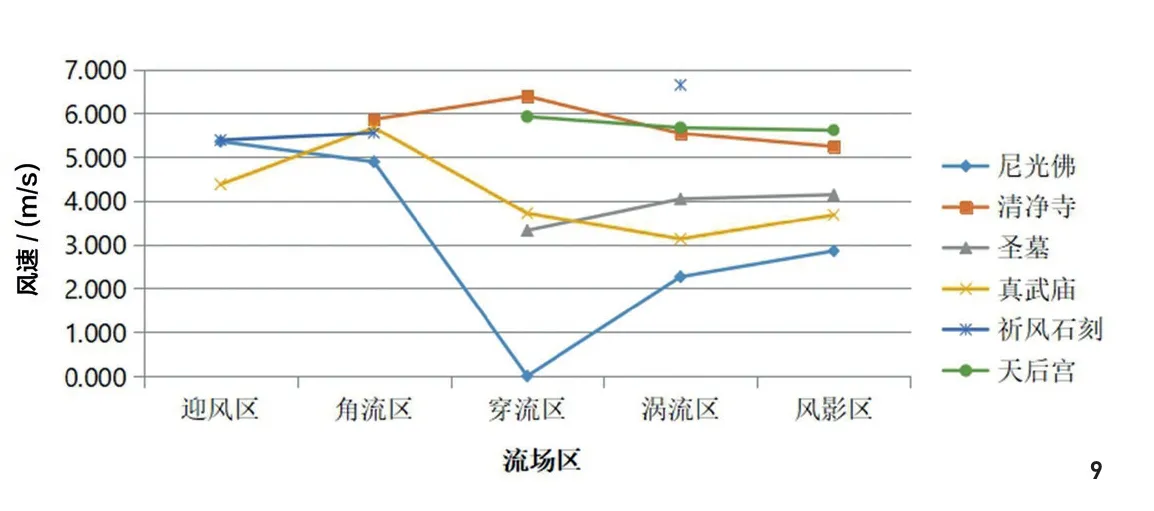

将以上6 处有环境植栽的场景模型导入Phoenics软件,进行冬季风环境模拟,获取H=1.5m处风环境模拟数值,得出风环境数据(表6)和图9。

增加环境植栽后,由表6和图9可以得出以下结论。

1)风速特征方面,6 处海丝文化史迹点冬季平均风速为0~6.645m/s,尼光佛史迹点风速变化最大(最低风速0m/s,最高风速5.350m/s,风速差值5.350m/s),真武庙史迹点风速变化次之,天后宫史迹点的风速变化最小(最低风速5.614m/s,最高风速5.926m/s,风速差值0.312m/s)。6处史迹点的最高风速所在流场区区块分布均匀,其中只有清净寺、天后宫起伏较大,最高风速出现在穿流区。

2)身体感知方面,6处海丝文化史迹点依然表现为“舒适”与“不舒适”并存——圣墓风速为3.320~4.141m/s,风环境身体感知为“舒适”;尼光佛与真武庙各自除1个流场区外,风速都低于5m/s,风环境身体感知表现为“舒适大于不舒适”,主要是因为植栽的正面阻风而形成了静风区;清净寺、祈风石刻、天后宫的风速全部高于5m/s,使人感觉“不舒服”。总体而言,身体感知“不舒服”的情况多于“舒服”的情况。

3)文化感知方面,总体依然表现为“风冲”的情况多于“藏风”的情况。其中,圣墓、尼光佛、真武庙3处史迹点在风冲方向正确布置植栽,已解决风冲;而清净寺、祈风石刻、天后宫现有植栽未位于正确的阻挡风冲的方向。

3.3 无环境植栽与有环境植栽风速对比

将无环境植栽与有环境植栽2种模拟情景中共有的6处海丝文化史迹点冬季流场区5处区块风速进行对比(图10),发现在场景中增加环境植栽后的情况如下。

图10 海丝文化史迹冬季有无植栽风速对比图

1)风速特征方面,6处海丝文化史迹点的风速多数呈现不同程度的减缓,仅祈风石刻、天后宫在增加环境植栽后各流场区风速有所增强;6处海丝史迹点的最高风速所在流场区区域分布都趋于均匀,最高风速出现在风影区与涡流区的异常情况得到明显改善。

2)身体感知方面,在添加环境植栽之后6处海丝文化史迹点中,已经出现1处史迹点(圣墓)风环境“舒适”,2处史迹点(尼光佛、真武庙)风环境“舒适多于不舒适”,身体感知舒适度得到较大程度的改善。

3)文化感知方面,将植物种在正确的阻挡风冲的方向,能有效解决较差的择址营建带来的风冲问题。

4 结语

在夏季,由于泉州市以西南向为主导风,而泉州海丝文化史迹点大部分都是主体建筑或山体面朝西南方(西南方开口或形成开阔广场),因此室外通风顺畅;根据预实验夏季风环境模拟数据可知,各处海丝文化史迹点中,身体感知都表现为“舒适”,文化感知表现为“藏风”。在冬季,泉州市主导风向为东北向,大部分海丝文化史迹点都是主体建筑或山体或树林位于东北方,为整个场所营造高大宽厚的靠背,对东北向寒风起到了一定的阻隔作用。根据各场所风环境模拟数据可知,在增加环境植栽后,部分海丝文化史迹点已消除“不舒适,风冲”的感受,风环境身体感知与文化感知舒适度得到较大程度的改善。在东北向增加适当的横向成排环境植栽,能有效改善各处海丝文化史迹点的风环境舒适度;但纵向成排环境植栽会形成局部穿流使得风速增高,风环境舒适度反而变得更差。在增加环境植栽后各处史迹点最高风速所在流场区区块分布趋于均匀,出现极端高风速区块的异常情况能得到改善;在正确的阻挡风冲的方向种植树能有效解决不良择址营建带来的风冲问题。

表5 海丝文化史迹无植栽冬季风速表(单位:m/s)

表6 海丝文化史迹有植栽冬季风速表(单位:m/s)

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。