清幽逸事入素绢

高文静

2021年是清华大学建校110周年,清华大学艺术博物馆推出校庆系列大展,“水木湛清华:中国绘画中的自然”展便是其一。此展名家荟萃,精品迭出,《顾绣山水人物四条屏》作为唯一一件刺绣绘画作品,无疑十分吸引人们的关注。这组刺绣虽然绘的是山水人物,但皆传递出一个共同的主题—文人雅集。自古文人雅士皆有“以文会友”的传统,常广邀志同道合者,择佳期结伴而游,寻青山绿水,松风竹月之地,一同游山玩水,吟诗作画,烹泉煮茗,在杯觥交错之间,解衣磅礴之际,挥毫泼墨,留下大量脍炙人口的佳作。观此类文会、雅集题材的作品,令观者心向神往,皆愿亲历此等盛会,一窥古代文人墨客的风神气韵。

文人雅集与露香园顾绣

虽说从古至今,历史上的文人雅集多不胜数,如:“西汉梁苑之游”“建安七子邺下之游”“西晋金谷园雅集”“北宋西园雅集”“元代玉山雅集”等等,但是最令后人沉醉缅怀的当属大名鼎鼎的兰亭雅集,永和九年三月三日在惠风和畅的兰亭,文人们列坐清泉之侧,曲水流觞,饮酒作诗。在微醺之际的王羲之有感而发,肆意书就千古名作《兰亭集序》,此作翩若惊鸿,婉若游龙,气脉贯通,顾盼生辉,被誉为“天下第一行书。”文人雅集的形式多种多样,除了吟诗作画外,还有共赏奇珍,弹琴长啸,翩然起舞,垂钓倚石,坐而论道等,因令后人追思效仿不已,而生出许多创作灵感。后人皆都以诗词、书画等形式去呈现当时集会的场景,像李公麟、马远、仇英、赵孟頫、文徴明、唐寅、石涛、丁观鹏、华嵒等皆有此题材之画作。除书画之外,在刺绣艺术上此雅集题材亦有展现,如清华艺术博物馆所藏《顾绣山水人物四条屏》,可见其影响。

顾绣起源于明嘉靖年间松江顾氏家族,其家主顾名世原是明内府管理宝物的官吏,于嘉靖三十八年(1559)年在上海建“露香园”,并居于此,所以顾绣也被称为“露香园顾绣”。顾氏女眷艺术修养极高,均爱女红,常以宋元名画为蓝本,以针为笔刺绣出山水楼阁、花鸟人物,针法与色彩运用独具一格。创始人缪氏乃顾名世长子顾汇海之妾,《寻乐斋诗集·露香园缪氏绣佛诗注》曰:“上海顾绣始于缪氏。”而顾名世的孙媳韩希孟更是将顾绣推向高峰,使其扬名在外。韩希孟善书画,工刺绣,其作画绣结合,气韵生动,自然天成,为世所珍,人称“韩媛绣”,有“顾绣第一人”之称。她的作品深得文人雅士喜爱,有传董其昌在见其绣作时,发出“叹以为非人力也”,可见其绣品巧夺天工。民国徐蔚南《顾绣考》有云:“其擘丝细过于发,而针如毫,配色则亦有秘传,故能点染成文,不特翎羽花卉,巧夺天功,而山水人物无不逼肖活现。”沈墨耕的《顾绣源流考》亦曾提到,虽然当时四大名绣名噪一时,但都不敌顾绣之名,顾氏女弟子遍及四方,致使露香园顾绣芳名远播,动人心弦。在韩希孟之后的顾玉兰还创立了“透视法”和“写生法”,将顾氏的绣法发扬光大,对于顾绣的宣传推广起到了很大的作用。顾绣在明末清初逐渐成熟,道光时期曾出现了一批顶尖的顾绣高手,将顾氏刺绣名扬天下。

《顾绣山水人物四条屏》画面描述

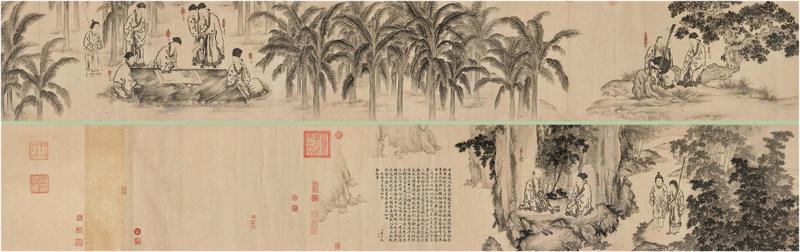

清华大学艺术博物馆藏《顾绣山水人物四条屏》,采用半画半绣的方式表达了“人文雅集”主题,画面按条屏分为四个部分。

第一条屏由远至近绘出崇山峻岭,溪水潺潺,只见在山之高处有一僧一士于圆席之上坐而谈经,旁边放置一香炉,身后竹影幽幽,身旁輕云缭绕,想必清风拂面,令人心旷神怡。沿溪水而下有一小桥,桥旁有两座大石,只见两位文士和一位小童站立石前,中间者头戴唐巾,着白衫青衣,右手持笔,昂首挺胸,洋洋洒洒的“面壁而书”,长衣随风而动,颇有几分仙风道骨,身旁有一身着蓝衫的雅士,双手抱于胸前,正抬头观赏,似对友人所书之字有所品评。“面壁而书”也被称为“题壁”或“书壁”,有时古人会先书后刻,在金石学上被称“摩崖”。摩崖要求书写者必须要站立,面对崖壁而书,所写大气磅礴,气韵相连。在古书的记载中,我们常常可以发现古人题壁之举,如南朝《论书表》载,王献之少时“见北馆新泥堊璧白净”,于是“取帚沾泥汁方丈一字,观者如市”,因书于墙壁之上,墨不能满实,必会露白,人称“飞白书”。顺溪水而下,右边繁茂的树木之下,有两位雅士坐于树影之下,一位临水,一位倚木,临水之士正怀抱一秦琴弹奏,秦琴结构与阮相似,从“弦鼗”发展而来。倚木之士头戴“缣巾”,巾原为庶民所服用,但在汉末之时,王公贵族皆以裹巾为风雅,所用与隐士的麻布巾不同,质地为缣绢,称为“幅巾”。《三国志·魏书·魏武帝纪》“建安二十五年”裴松之注引《傅子》:“汉末王公,多委王服,以幅巾为雅,是以袁绍之徒,虽为将帅,皆着缣巾。”这位赏乐的雅士正心无旁骛,凝神贯注的听着弦乐,旁有清泉汩汩,树影婆娑,好不惬意。沿着画面再往前,可以看到7位文人围于石案之前,身后山石嶙峋,芭蕉叶满,绿肥影轻;文人们围成半圈,6人皆看向案桌中展开的手卷,不知是否在等待友人的挥毫写意,可供大家清赏品藻。文人聚会都不喜人多,多则显俗,有一说旧时雅集有“七齐五不齐,三少五不全”的说法。所谓七齐便是追效“竹林七贤”,指的是除了侍茶的随从外,7人以上的集会不能称之为雅集,而“三少”指的是雅集的最低标准便是3人,“五不齐”“五不全”意思差不多,有遗憾3人太少,5人乃是最合适的人数,人们相互间均有平等沟通的机会。画面的最下方有4位雅士,一雅士身后站着两位仕女,一位手执团扇,一位手捧书卷;她们均望向案上,只见有位头戴乌角巾,双眼如炬,五柳长髯,右手持笔,似正欲吟写出这山光的清俊俏美,身旁的孤松盘踞高挺,就如同文人所求的心性般直率高洁(图1)。

第二条屏自上而下描绘出三座浮游于雾霭之中的远山,中有一棵高耸入云霄的青松,在几棵疏木之中显得尤为出挑,松树之中缠绕几缕随风轻曳的绿藤,看远方云水相连,画中水气四溢,几乎可以嗅到这润泽之感。在山石之前有三位雅士姿态各异,一位面崖仰天,举起右手,似在长啸;一位着蓝色深衣者,两眼弯弯,笑容满面,他伸直左手,轻轻握拳,弯曲右手,手指呈兰花状,正翩然起舞,他的身旁还站立着一位身着褐袍之人,正欲起舞附和,他面含笑意,似乎很享受这场集会。他们前面有三位雅士,一位右手研墨,左手压着一只放在手卷之上的毛笔,不知是正欲书写还是在拓印,一幅兴致盎然的模样;他身旁有一倚石之人,表情极为放松,双手搁于石上,饶有兴致的看着好友;身旁坐着一位身着绿衣,头戴儒巾,乌黑髯须之人,只见他右手持一细枝,左手肘搭于石上,垂目望向研墨之人,似乎在等待合适的时机,上去添加一二笔。他们较远旁有两位雅士,分别沉浸在自己的世界之中,与喧闹之地若即若离,但又独享一隅清净。身着白衫的雅士,头戴蓝色帻巾,随意斜卧于地,眯眼轻笑,面朝前方,不知是否已微醺;身后之人作隐士装扮,盘坐在一圆形竹草席之上,双目微垂,身体呈自然的微曲状,两边溪水环绕,清风绿影,身侧友人的长啸起舞对他没有过多干扰,似已入松静定空之境(图2)。

第三条屏自上而下描绘出烟云朦胧中的亭台楼阁,只见垂柳依依,纤枝摇曳,山青水阔;中有一颗玉兰树直入云霄,又有一颗海棠树盘绕盛开,画面的右下角有几株盛开的牡丹花,牡丹旁又有幽兰与小菊,这些都在暗示我们此条屏的中心人物乃是一位附庸风雅的王公贵族,因为玉兰花与海棠花和牡丹花象征着“玉堂富贵”。《乐府诗集》有云:“黄金为君门,白玉为君堂。”可见“玉堂富贵”是对华美宫殿与富贵家宅的赞叹之语。同时由于玉兰树干造型遒劲,气势非凡,花朵洁白如玉,香气清幽似兰,故也常被比作风度翩翩,温润秀美之人,受到文人雅士的青睐。画面的中心描绘的便是这个庭院的主人翁,只见他头戴乌黑的缣巾,身倚锦缎装裱的书籍,半卧于塌上,左手中似持一灵芝,脚旁放有一华锦装裱的手卷,塌旁的桌上放有各种稀有之物,有雀翎、珊瑚、酒爵、青铜器,还有一个三层小盒与小包袱,估计也都装的是奇珍异宝。主人的身后站着4位仕女,她们衣着华丽,姿态各异,有手捧书籍的,手持拂尘的,手捧青铜香炉的,她们的身后则是一座高大嶙峋的山石。主人的正前方有一只孔雀正在起舞,它曲颈回首,单爪独立,翎羽华美,独放异彩。孔雀的两周围绕着两组文人,左边7人为一组,右边8人为一组;文人们神态各异,几乎都被这个奇禽所吸引,相互间或附耳低语,或谈笑自如,只是多少显得有些许拘谨(图3)。与其他几条屏相比,此条屏多少流露出“依附权贵”之感,和文人们一直仰慕的“竹林七贤”“曲水流觞”那种自我清娱,远离世俗不同,反而有些许三曹身边“建安七子”的意味。“建安七子”他们身为幕僚,时为谋臣,时为清友,因才华声名远播,亦为后世留下了不朽的诗篇,只是作为幕下之臣的文人雅集多少缺失一点酣畅淋漓,放浪不羁,但也体现出了士大夫一族对于风雅生活的追求。

第四条屏自上而下描绘出山峦重叠,云霭无际,中有一道瀑布从山顶泻下,水花扬起后随即散落于水流之中,潺潺而下;画面的中心绣有3人,一人作老寿星装扮,正抬起左手意欲抚摸展开的手卷,两位隐士位于画卷两侧,一人头戴缣巾,右指扬起,似乎对画中的太极图有所感悟,一人头戴帻巾,望向画面,似在深思。太极图中的黑代表阴,白代表阳,黑中有白,白中有黑,阴阳相互依托缠绕,既对立又统一,又此消彼长并融合在动态的平衡之中。有传此图为上古神物,长期流传民间,经南宋易学家蔡元定访求于“蜀之隐者”,方得以传世。魏晋时期,儒学衰颓,玄学之风悄然刮起,冯友兰在《中国哲学简史》中提到:“玄学即为新道家。”认为玄学之源应为先秦道家。“竹林七贤”对于人生均有深刻与尖锐的感悟,他们均崇尚道家哲学与玄学,由此亦可见《老子》《庄子》等对于文人雅集的影响之深。顺山崖溪水而下,可见一桥,桥上站有两位雅士正采摘而归,一位手拎灵芝,一位手捧鲜桃,旁边还有一仙鹤随行,似乎暗暗点明了除了“隐逸”外,此幅条屏还有“贺寿”之意(图4)。

此四条屏尺幅较大,叙事丰富,通过平针、松针、滚针等绣法,为我们描绘出青山碧水间文人及士大夫的清娱趣事,展现出绣制者高超的审美功底及绘画水平,作者在一針一线间尽力去仿摹笔意。画面整体设色清雅,有青绿山水的意韵。观摩此作,可以让我们在一景一移间,感叹古代文人的风雅气度,率性天真与放浪不羁,亦会让我们反思,如何在浮躁的生活中,寻得一处清幽之地,将心性涵养的如同山中清泉般纯净与高洁。

《顾绣山水人物四条屏》主题探微

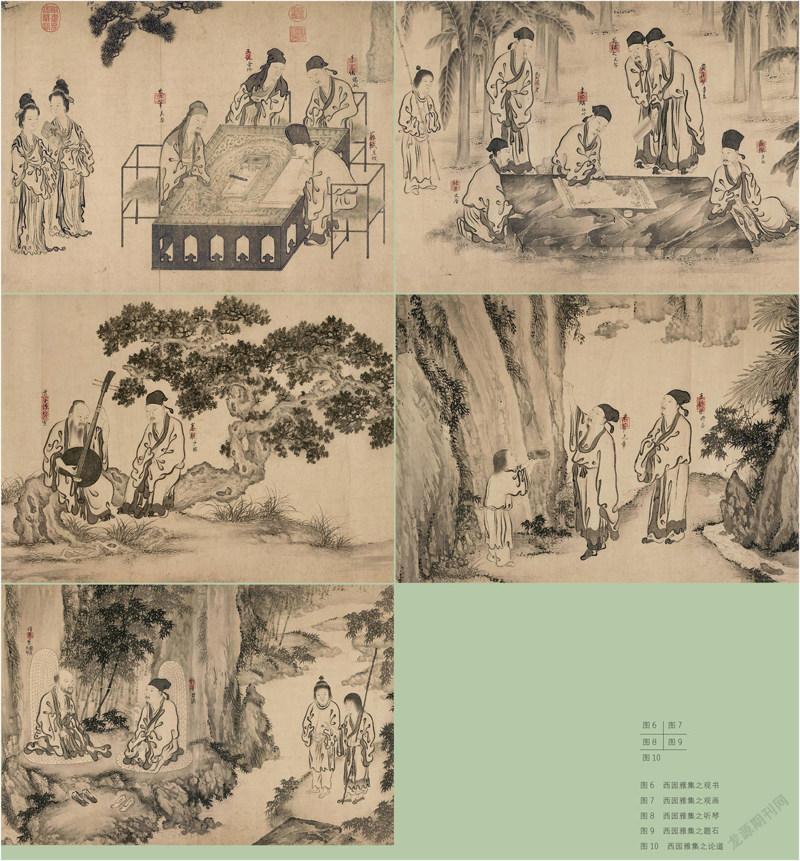

此《顾绣山水人物四条屏》虽均勾勒出一番文人雅士纵情山水的高雅逸事,然经仔细比对还可发现有趣之处,其第一条屏当是对北宋“西园雅集”故事的绣制。据传元祐元年(1086),驸马都尉王诜在自己的私家宅邸西园广邀16位贤士集会,里面有一代文豪苏轼及其弟苏澈、书法家黄庭坚、文学家秦观、画家李公麟、书法家米芾、画家蔡肇、词人李之仪、郑靖老、苏门学士晁补之、张耒、藏书家王钦臣、画家刘泾、僧人圆通、道士陈碧虚。他们或围而观书、或潇洒挥毫、或面壁而书、或抚琴弹奏、或静心论道,极其惬意。后李公麟作《西园雅集图》(图5),米芾作《西园雅集图记》。依据《西园雅集图记》,我们可以一一对应到《顾绣山水人物四条屏》中第一条屏里的人物与他们的活动,共有16位主要人物,分五组活动,第一组是以苏轼为中心的“观书”组,只见4人于方几四周围绕,苏轼正着乌帽、穿黄道服提笔而书;王诜坐而围观,着仙桃巾,他的身后站着两位家姬,一人执团扇,一人捧书卷,而站在方几凝视东坡写诗文的是蔡肇,苏轼身后扶椅而视者则为李之仪。与李公麟《西园雅集图》中对“观书”组所绘有所不同,其图中4人皆围桌而坐,蔡肇身后站立着王家姬两位,一人持扇,一人袖手(图6)。与米芾《西园雅集图记》记载不同的是,王诜并未着仙桃巾,蔡天启未“据方几而凝伫者”,李端书也并未“捉椅而视”,可见此作与《西园雅集图记》有所出入,反而《顾绣山水人物四条屏》中所绘的场景与《西园雅集图记》较为吻合。

第二组是以李伯时为中心的“观画”组,在《顾绣山水人物四条屏》中,只见6人围绕方几,公麟着幅巾,正提笔构思,意欲作画,他的身后站着一个手持寿杖,身着乌袍的童子,他右手边的人物为苏澈,在此图中的苏澈头戴蓝色团巾,着天水碧长衫,白色百迭裙,左手执书,右手撑案,低头望向画卷之上,其身后站着微笑凝视案几的黄庭坚,只见他头戴道袍,手持蕉箑,身着飘逸轻盈的白色氅衣,其身后的晁补之,正抱黄鲁直的肩膀站立着。李公麟的左手边有一位跪在石头上观看作画者,此人为苏门学士张耒,其旁站立着头戴道巾、按膝俯视的郑靖老。《西园雅集图》中所绘为:李公麟捉笔而画,画面中已有远山茂林,苏澈坐蒲团,着东坡巾,右手执卷,张文潜跪于蒲团之上,郑靖老袖手而立(图7)。而在《顾绣山水人物四条屏》中,苏澈乃左手执卷,张文潜跪石观望,郑靖老则按膝俯视,这些人物行为与《西园雅集图记》中所载较为贴近,可见李公麟《西园雅集图》与米芾《西园雅集图记》细节出入较大。

第三组是以秦观与道士陈景元组成的“听琴”2人组,只见画面中有两人坐于盘根古桧之下,着幅巾褐袍,静心听乐者为秦观,而正在弹阮的演奏者为道士陈景元。此细节与《西园雅集图记》所载有所差别,秦少游未着青衣,陈碧虚未着紫道服。而在《西园雅集图》中,秦少游与陈碧虚则均坐于盘根之上(图8)。

第四组是以米芾和王钦臣组成的“题石”2人组,只见米芾着唐巾深衣,昂首面壁洋洋洒洒,王钦臣袖手仰观,似有所思,其旁还站立着一位捧砚的童子。在《西园雅集图》中,米元章未着唐巾,童子则站立于画面左方捧砚站立(图9)。

第五组是以刘泾和圆通大师组成的“论道”2人组,只见此二人坐于蒲團之上,着幅巾褐衣。谛听者为画家刘泾,正在说无生论者为日本渡宋僧大江定基,也称“圆通大师”。在《西园雅集图》中,圆通大师与刘巨济均赤脚坐于蒲团之上,后有竹影幽幽,并未见“炉烟方袅”,可知与《西园雅集图记》有异(图10)。而在《顾绣山水人物四条屏》中确有放置香炉,圆通大师着袈裟,刘巨济着褐衣。

由以上对比可以看出李公麟《西园雅集图》与米芾《西园雅集图记》细节差异较大,当不是同时代之作。虽然《顾绣山水人物四条屏》中的第一条屏与米芾《西园雅集图记》中所载更为贴合,但是细微之处仍有差别,如图中苏澈的着装与姿态和《西园雅集图记》里的描述有所出入,晁补之衣着颜色也和图记中的描绘有所不同等,然《顾绣山水人物四条屏》第一条屏中的人物数量,行为举止等几乎皆可与《西园雅集图记》相对应,所以此四条屏的第一条屏的主题当为“西园雅集”。然而第二至第四条屏,却很难对应到历史上流传下来准确的雅集主题。但毋庸置疑的是,第二至第四条屏亦分别为我们展示了文人雅士的集会场景,有纵情长啸,翩然起舞的洒脱旷达;有齐聚风雅王公私宅内,共赏奇珍的景象;有采摘而归,与鹤同行,共议玄学的隐逸之举。

现今我们可以明确通过“观书”“观画”“题石”“听琴”“论道”此五种行为与雅集人数,来判断雅集的主题是否为“西园雅集”,但是学界对于“西园雅集”是否为真实存在的事情一直留有争议,并且对于《西园雅集图记》是否为米芾之笔亦有争议,如衣若芬便在《一桩历史的公案—西园雅集》的文章中通过四个方面研究与探讨得出米芾的《西园雅集图记》乃是后人的托名之作,但杨胜宽却认为这几个方面都不足以否定西园雅集存在的事实,汪由敦则通过董其昌的评论,从笔法结构上分析认为《西园雅集图记》应为米芾之作,但薛颖则认为,《西园雅集图记》中米元章的称呼十分怪异,因为古人在文章中常用名而不是用字号来称呼自己……

真相到底如何,已难有定论,但这流传至今不断的创作题材与咏颂,都在向我们传达着后世对“西园雅集”的追思之情,对“人文雅集”里一代文豪、才子雅士旷达精神的向往之意。即便青衫已泛黄,羽杯已蒙尘,古人已不再,然而后世的追捧与缅怀,猜疑与争论,研究与解答,无疑都拓展与延续了那个年代的记忆,都为了那段不确定的“雅集”添补了“浓妆淡抹”的几笔,可见此等风流卓绝的人物与清雅高洁的志趣已深深的烙印在后世仰慕者的心中,任岁月沉浮也未曾湮灭。