宋版之魅力

陈先行

宋代是中国雕版印刷发展史上极为重要的时期。960年北宋建国后,政府承袭五代制度,由国子监主管刻书,除儒家经典外,还较大规模地校刻了史书、子书、医书、算书、类书及语文总集等。在中央的影响下,地方官府(包括各地公使库、州、军、郡、县学等)、寺院、私家和书坊都相继刻书,形成了官刻、私刻、坊刻并举的蓬勃兴盛的局面。其雕印数量之多,内容范围之广,产品质量之精(总体而言),不仅是空前的,甚至在某些方面,明清两代亦有所不及。可以说,宋代人文、科技各个领域所取得的诸多高度文明成就,离不开雕版事业的帮助,而许多雕版印刷品本身就是宋代高度文明成就的实证。如果说在元代与明初,人们还将宋版书视为寻常读本(今存宋本或有随意圈点批抹者,多是明初以前人所为),那么到了明代中叶,随着宋版的流传日趋稀少,其历史文物价值突显,人们开始奉之为珍宝。尽管由于各人视野、观念的不同,造成了对宋版价值的认知差异,但自那时起,产生了一种风气,即公私藏书家地位的高低,往往由收藏宋版之多寡来衡量。此种风气不仅盛行于清代,即便在当代,在中外,人们亦无不以收藏宋版为荣耀与自豪。于是,数百年来,宋版的善与美,便成为人们津津乐道的话题。本文试以漫谈形式结合实例阐述个人点滴看法。大致分为两个部分:一是从鉴赏的角度谈谈宋版的价值。二是想对宋版研究尚需深入提出若干浅见。

一、宋版之美

宋版之美可从许多角度去欣赏内容如插图,不乏精品之作;刷印如纸、墨,素有“洁白如玉”“墨如点漆”之说。但这里我主要谈宋版的字体、版式与装帧,因为它们对宋代雕版印刷能够兴盛起着不可忽视的作用。

①宋版的字体研究

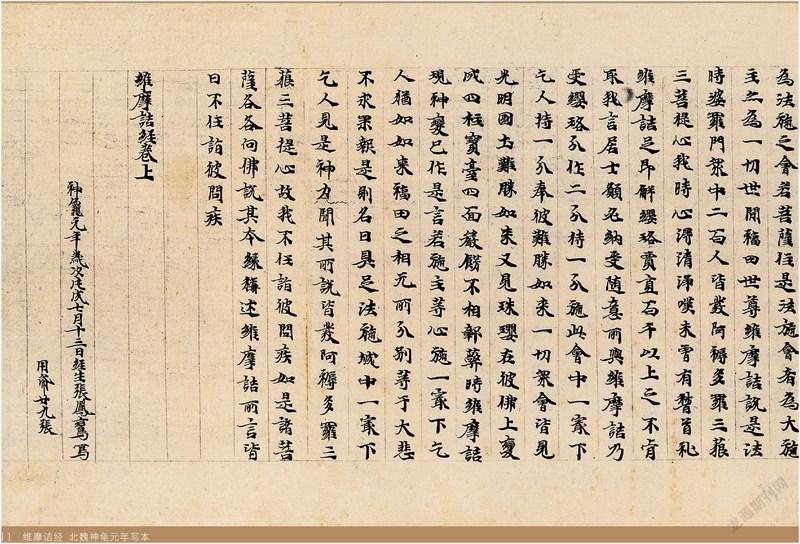

印刷史与书史者有这么一种说法,即从现存大英图书馆的唐咸通九年(868)刻本《金刚经》的雕刻技术来看已相当成熟,那么雕版印刷的发明时间应在很早以前,因为雕印技术从原始到成熟,从低级到高级,有一个漫长的发展过程。这样的说法似是而非。因为我国的文献采用雕刻技术从殷代甲骨文就开始,以后的文献载体先后有竹、铜、玉、石等。我国的文字与绘画都讲究线条,最适宜于雕刻。而雕版印刷使用的是木材,随着科技的进步,雕刻工具也大为改进,无论如何总比铜、石等材料容易施刀,难道还有一个从原始、初级向成熟、高级发展的漫长阶段吗?这显然是說不通的。那么,既然唐代民间已有雕版印书,五代又有以国子监为代表的官刻本,为什么雕版印刷这样一个有利于传播文献的手段在唐五代不能迅速被普遍采用?原因可能有很多,其中与人们习惯于阅读写本或许不无关系—因为写本洋溢着书法艺术气息,其美感使人油然产生愉悦的阅读心情(图1)。而初始接触雕版印刷品,会有滞涩呆板、索然无味的感觉。就像现在计算机虽然很普及,但也有人很抵触,认为缺乏艺术品味,年轻人变得不会写字,而传统富有文献与艺术价值的手稿也行将消亡。这种抵触情绪、担忧心情,想必对处于雕版印刷刚产生不久的唐五代人而言,或许也是相似的。宋代要推广雕版印刷,不得不从唯美的角度考虑如何让人们(至少是多数人)能够接受雕刻印本,也就是必须兼具实用性与观赏性。这当然要做多方面的工作,其中书法是必须重视的。

我国的书法艺术,历经汉代、南北朝及唐代三个高潮之后,到了宋代已极为繁荣。不仅皇帝喜好书法,集皇家所藏历代珍迹汇刻了《淳化阁帖》以供师法,宋代本身的书法亦是流派纷呈,名家辈出。从美学角度看,宋人的书法思想颇为解放,对唐人的拘守法度很不以为然。如北宋苏轼提出要“自出新意,不践古人”(见《东坡论书》);米蒂则谓“柳与欧为丑怪恶札祖”“颜鲁公行字可教,真便入俗品”“欧、虞、褚、颜、柳皆一笔书也,安排费工,岂能垂世”(见《海岳名言》);到了南宋,姜夔更云“真书以平正为善,此世俗之论、唐人之失也”(见《续书谱》)。那为何流传的宋版多以唐楷而非宋人书体书写上版呢?我想主要有这么几个原因:一是实用性。书籍首先要便于阅读,故唐五代以前的写本虽然书法风格有异,但采用应规入矩的楷书则一,雕版自然亦是如此。其二,楷书发展至唐代可称极至,后人无人能相匹敌。其三,宋人如苏、黄、米、蔡等书法流派形成较晚,除了蔡襄的楷书差强人意外,余皆以行草见长,确实也缺乏迈越前代、影响当代的楷书大家,这与后来元代刻书崇尚赵孟书体的情况形成了反差。因此,尽管宋代的书法家可以不买唐人的账,但在雕印出版物上,采用唐楷仍然为大多数人所接受。

书体既定,关键还要书写隽美才能真正让人们接受。我们虽然未能逐一考证宋版(尤其是北宋版,因传世稀少)的书写上版者,但从留存的北宋版与南宋版中的名品看,无一不是出自善书者之手(图2),且书体风格不一,欧、虞、颜、柳、褚等,争奇斗妍,富于变化,加之雕印讲究(纸墨既精良,刻工也懂书法,施刀不失韵致),简直就是一件艺术品,令人赏心悦目。

据此可以推断,在宋代,有许多文人、艺术家加入到了雕版印刷行业活动之中,有的从业于政府出版机构,有的受聘于私家,有的与书坊合作,不论其出于何种目的,在客观上,他们为宋代雕版印刷事业的兴盛作出了重要贡献,并对后来该事业的发展产生了重要影响。

一个颇为有趣的现象是,宋版的字体具有不同地域风格。一般而言,浙江刻本多为欧体(图3)、四川刻本多为颜体(图4),福建刻本多为柳体(图5),江西刻本则在颜柳之间。这或许是出于当地人对某一唐楷的偏好,也可能是这些地方在形成出版中心的过程中,逐渐达成共识,选择一种字体作为地域出版的标志。于是,刻书的字体,也成了后来鉴定版本的依据之一。但这并不绝对,只能作为参考(如四川刻本也有柳字,江西刻本也有欧字,而有些书坊刻本,字成匠体,即失去某家书法的明显特征),何况有些从事鉴定版本的人员并不懂书法,往往指鹿为马。对初学版本鉴定者而言,尤应谨慎从事。

既然讲到字体,附带说一下俗体字。过去版本学界有一种说法,即元刻本多俗(简)体字,并将此作为鉴定元刻本的一种方法。实际上宋版也有俗体字,如上图所藏浙江刻本《重雕足本鉴诚录》(图6),就有(体)、乱、宝、国、弃、无、声、礼、数、灯、侨(惊)、断、迁、与、尽、楼、虫、献、炉、朴、孝(学)辛(举)等俗体字。因此,以俗体字作为鉴定元刻本的依据是不科学的。

②宋版的版式与装帧

宋版的版式与装帧互为因果,融为一体。唐五代刻本传世的实物太少,且又是佛经类的书籍(如唐成通九年刻本《金刚经》、五代吴越国王钱刻本《宝箧印陀罗尼经》),难以作出整体的艺术评价。相较唐五代刻本仅存实物,宋版的版式设计堪称精致。其一版的边栏线,或四周单边,或四周双边或左右双边,单边匀直,双边外粗内细,严整而不失变化,简洁中愈见精细。其于文字之分间布白极为讲究,板匡之高广与行格之多寡,皆以事先设计要求之字体大小及每行字数之比例而定,大字本每半叶七八行,每行约十五六字以下,行格疏朗,端庄肃穆;小字本每半叶十三四行,每行约二十三四字以上,紧密有致,秀丽隽美。而每半叶九至十二行,每行十八至二十二字的中字本流传最多,这是既考虑便于阅读,又考虑节约成本的缘故,但也同样精彩纷呈,除了一些坊肆刻本,几乎没有马虎之作。

宋版版式设计的又一个特点,是以版心将一个版面分为左右两个部分。所谓版心,即一版中间的那条隔行,初始的功用主要是便于折叶取为标准,这与装帧需求相关。后来又镌刻鱼尾,以鱼尾(或单鱼尾,或双鱼尾)将版心分为上下二段或上中下三段;到了南宋中后期,又在上鱼尾的上端与下鱼尾的下端之中镌刻一条黑线。鱼尾虽然具有装饰作用,但其与黑线的功用主要也为符合装帧需求。又出于实用,复在版心镌刻本版字数、书名(若书名冗长则刻简称)、卷次、叶码及刻工名。窄窄的一条版心,既考虑审美效果,又具实用价值,足见设计者之良苦用心。

后人将版心说成书口,或谓书口就是版心,似乎没错。但许多人并没意识到由“版心”改称为“书口”,是装帧演变的结果,宋版最初并无“书口”之称,因为其装帧形式是蝴蝶装。其装法是:书叶反折,即以有字的纸面以版心为中缝相对折叠,将中缝之背用浆糊逐叶粘连,再以厚纸包裹作书面。展卷阅读时,书叶如蝴蝶之双翅飞舞,美轮美奂,故称蝴蝶装。蝴蝶装的版心既然在内,哪来“书口”的概念?直到包背装的出现,才有“书口”之说。蝴蝶装有其不足之处,每掀一叶要遇到两个背面,折缝粘连处又容易脱落,于是在南宋中后期出现了包背装。其装法为:书叶正折,使版心折缝朝左向外。版匡外左右两边余幅朝右成书脑,在书脑处打眼,以纸捻装订成册,外裹书面,用浆糊包背粘连。这样一来,版心便在形式上成为了书口,又称版口。而在版心上下两端镌黑线,正是为了满足包背装折叶的需要,版本术语称之为“黑口”,与之相区别,未锈黑线者称为“白口”。

包背装虽较蝴蝶装方便阅读、收藏,但毕竟是纸捻装订,包裹书背,如长久翻阅,也容易散脱,于是后来线装逐渐流行,成为古籍的主要装帧形式。其装法与包背装基本相同,区别在于包背装用整幅书皮裏背,线装则前后各加书皮,然后订孔穿线成册。这样翻阅方便而不易破散,又便于整修与保管。有人因明清古籍以线装为主,便认为线装是明人的发明。其实不然。如中国国家图书馆所藏唐末五代写本《八阳神咒经》,为粘叶与钉线混装(图7);而藏在大英图书馆的敦煌遗书中,更有若干件唐五代与北宋初年的线装本,如S5534号、S5536号、S5646号三种《金刚般若波罗蜜经》,其装法即在书脊内侧打三个孔眼,用绳线沿书脊横竖穿索,最后在中眼处打结系固,这与后来的线装大致相同。

那么宋代为何大都采用蝴蝶装而不用线装呢?主要还是唯美的原因,追求与版面设计相统一的和谐之美。由于现存宋版大都经过改装,人们已很难领略原装之美,但如果借鉴一下中国国家图书馆所藏元刻本《梦溪笔谈》的蝴蝶式原装本(图8),你便会情不自禁地发出赞叹,这种大气美观,是其他装帧能替代的吗?也因为如此,清代如黄丕烈等收藏大家,才煞费苦心地把所藏宋版重改为蝴蝶装,但由于在千百年来的流传过程中,书本的边幅因磨损、重装而被数度切削,与原装开本面貌已不可同日而语,只能视为一种佞宋情感的凭借罢了。至于宋版因蝴蝶装而于版匡左外上方刻有书耳以便检览;蝴蝶装因边幅宽大、四周向外,从而具有保护书面不受损坏的实用功能等,在此就不展开讨论了。

二、宋版探索刍议

宋版之所以有魅力,还在于前人研究中留下的空白,有待我们不断努力去探索。而这种探索应建立在大量个案研究基础之上,为版本学界提供新的、更为丰富的素材,才能在这个学术领域有所突破,有所进步。下面所提出的问题,即本人在工作实践中所遇到的,比如不明刊刻地之宋版需作考证。

出于对宋版价值的重视,人们较多关注海内外存世宋版究竟有多少(因未作全面调查,且存在人为鉴定的差异,迄今未能确定。根据所见书目或文章记载,粗疏估算大约在1800种上下),而对于许多宋版不明其刻书地这样的现象却很少有人留意,殊不知这是宋版研究存在的空白点,如不予以填补,还会对印刷史、出版史、书史及其他相关学术研究造成缺憾,这种现象的产生固然有诸多客观因素,但如果通过主观上的努力,还是能够有所发现的。兹举一例。

数年前,在上海某家拍卖行曾拍卖过一册《资治通鉴纲目》残本,著录为明刻本。该书共59卷,而此册正为第59卷,是这部书的最后一册。拍卖预展借在上海图书馆举办,因获经眼。甫一展卷,便大吃一惊,每半叶8行,行15字,字大悦目,书体出入颜真卿《多宝塔》、柳公权《玄秘塔》之间,隽美沉着,古朴大方,哪里是什么明刻,乃货真价实的宋版也!但细审此本,与平素过目的蜀、浙、闽三地刻本风格并不相类,颇感疑惑。及翻至卷末,当年刻书的一篇跋文赫然入目,方知此即传说中的江西庐陵刻本。这篇跋文是该书著者朱熹的门生临川人饶谊撰写,时间为宋宁宗嘉定十四年辛已(1221),略云“嘉定成寅(1218),莆阳郑先生守庐陵,惜是书传布之未广,捐俸二千五百缗刊于郡庠,俾谊校正,而法曹清江刘宁季同司其役。阅三载,金华章先生、四明史先生继守是那,实董其成。”跋后列具参与校正者名单,其中有曾在開禧二年(1206)校刻《周益文忠公集》的彭叔夏等。如果没有这篇跋文,确实不敢见而轻断为江西刻本,因为之前所见有确切证据的江西刻本,字体与此风格不一。把玩再三,似曾相识,骤然想起上海图书馆也有此残本,20多年前编纂《中国古籍善本书目》时曾见过,遂取上图藏本检视,果然相同。上图藏本为卷19与卷56两册(图9),其中一册是袁克文从日本书商手中购得,观其淡绿色书面,可知曾经日本收藏者重新装订。令人叫绝的是,上图的两册与这一册为同一部书,都有朱笔标点,并钤有“朱升印信”朱文方印或“朱升之印”“宜尔子孙”白文方印。从朱笔标点的颜色、风格上看,当出于明初人之手。前文已说过,宋版在明初尚不难得,况且这又是读书人习用之书,阅读时随手标点,本属正常。至明中期以后,宋本已成显贵之物,哪怕是书坊俗本,也不会有人这么做了。其实,宋陈振孙《直斋书录解题》曾提到《资治通鉴纲目》有江西庐陵刻本,而据《天禄琳琅书目》,知清代内府曾经收藏过这个版本,只是随着传本的散佚,公私藏家不明原委,似乎该宋版已经不存,即使得到也不认识。实际上除上图外,中国国家图书馆也有同一部书的残本。当然最有价值者,当推卷59这一册,正是饶谊的这篇跋文的存在,既确定此本刻于江西,对其他版本刻书地的鉴定也提供了线索。譬如,上图藏有宋版《曹子建文集》(图10),是常熟翟氏铁琴铜剑楼的旧物,学术界从未有人能说出其刻书地,却有一个书商了不得,他就是民国时期商丘人王文进,在所著《文禄堂访书记》中,断言这部《曹子建文集》为江西刻本。王氏不仅做买卖,而且刻书,并经常与宿儒研讨版本之学,被董康称为钱听默、陶五柳(皆清代名贾)式的人物。他对此本并未作考证,完全是凭直观经验,即所谓“观风望气”,故学问家们对他的鉴定不以为然。然而将《曹子建文集》与江西庐陵本《资治通鉴纲目》同案赏析,不仅版式行款相同,字体亦如出一手,则王氏所言,洵不诬矣。再如,这部《资治通鉴纲目》有刻工邓挺、中成、胡昌等,他们曾经参与彭叔夏校刻《周益文忠公集》的雕版工作,那么,今藏日本静嘉堂文库的那部《周益文忠公集》应当亦是江西庐陵刻本。