2022年北京冬奥会造雪关键问题研究

朱志强,王 飞,王东海,刘 石,傅 博

(哈尔滨体育学院,黑龙江 哈尔滨 150008)

2022年北京冬奥会是以运动员为中心,以推动冬季奥林匹克运动发展为宗旨,向世界展现中国负责任大国形象的一次盛会。统筹规划冬奥会所需要赛事雪资源,不但涉及为比赛全过程提供优质场地,还关系到为运动员取得优异成绩创造良好条件。目前,国外研究所涉及问题较具体,如冬奥会组织者应根据冬奥会前冬季的气候和造雪预测作出决策(Doyle,2014),对于冬奥会滑雪场馆,温暖和阳光会减少场馆的积雪(Rosie et al.,2011);冬奥会期间对降雪密度预测可以有特定方法和模型(Mil‐brandt et al.,2012;Scott et al.,2015);冬奥会期间对各种相互矛盾的信息整合和控制,以及在困难情况下的决策都极为重要(Rosie et al.,2011)。但国内相关研究仅涉及了雪冰物理特征,如密度、融化过程以及化学成分等(刘宝河 等,2017;王明明 等,2016;周扬 等,2017),鲜见滑雪赛事的雪道特征及造雪保障等研究。

由此,本研究考察了2022年北京冬奥会赛区雪道条件,并对黑龙江、吉林、河北、北京等地滑雪场进行了对比性调研与分析。同时,为解决赛期雪场可能会面临的各种造雪难题,与国内外造雪专家进行了多轮研讨和相关论证。研究主要针对赛事期间相关造雪、保雪需求进行重点问题分析,并对赛区造雪水平衡系统形成规划与设计,在实际调研基础上提出冬奥会赛事雪资源保障建议。

1 2022年北京冬奥会滑雪场地基本概况

1.1 项目设置与场地分类情况

国际奥委会在2018年平昌冬奥会所设的102个比赛小项中,雪上项目61项,雪车、雪橇类滑行项目9项,两者占比68.6%,彰显了雪上项目在冬奥会的项目构成中占有重要地位。在2018年平昌冬残奥会所设的80个比赛小项中,有2个冰上项目(冰橇冰球1项、轮椅冰壶1项),而雪上项目(高山滑雪30项、越野滑雪20项、冬季两项18项、单板滑雪10项)所占比例达到了97.5%,其地位更为重要。

2022年北京冬奥会将设109个比赛小项,其中滑雪比赛分项设在北京与张家口两个赛区。张家口崇礼赛区所设项目为单板滑雪、自由式滑雪、跳台滑雪、越野滑雪、冬季两项、北欧两项,共6个分项比赛;延庆赛区所设项目为高山滑雪、雪车、雪橇,3类4个分项比赛。从类别上,2022年北京冬奥会和冬残奥会的滑雪比赛场地可以划分为3类:第1类,高山滑雪场地、越野滑雪场地、冬季两项滑雪场地、单板滑雪场地,这类场地雪道长、面积大、造雪需求量多;第2类,自由式滑雪空中技巧、单板U型场地、自由式滑雪雪上技巧场地,该类场地用雪需要整型,技术标准高,但雪量使用不多;第3类,跳台滑雪场、雪车及雪橇场地,该类场地需要依靠设备技术,或需要建筑材料整型,如上方铺设冰面或冰状雪的场地等。实际上,与前几届冬奥会相比,2022年北京冬奥会和冬残奥会的滑雪场地规划建设所面临的问题有所不同,特别是与各比赛场地的自然条件和地理位置差异性较大,再加上前期建设基础不同,使得造雪等工作相对复杂。

1.2 场地优势与挑战

场地优势上,2022年北京冬奥会和冬残奥会雪上项目所在区域适合开展滑雪运动,并且滑雪周期长,雪质较好,大部分雪上项目所在赛区的小气候有利于造雪。其中,北京延庆高山雪场为新建场地,延庆小海坨山山脉海拔2 000 m以上,落差较大,山形地势有利,能够设计出符合赛事需求的高山滑雪赛道。此外,高山雪场临近水库,具备造雪水源条件。张家口赛区的雪上项目主要集中在已建的云顶乐园和新建的古杨树两个区域。由于张家口赛区已建设运营了6家大型滑雪场,因此滑雪场建设的地域优势突出,造雪气象条件合适。特别是在云顶乐园所建设的单板滑雪和自由式滑雪场地,基础条件较好,前期场地建设经验和造雪经验丰富,易于进行冬奥会相应滑雪项目的比赛。张家口古杨树赛区将建设北欧中心,其地势起伏,适合进行越野滑雪与北欧滑雪比赛。整体上,2022年北京冬奥会与冬残奥会的滑雪场地具有山形地势优势,部分场地能够借鉴前期相关雪场的建设和造雪经验,新建雪场区域条件适合,水源条件具备。

2022年北京冬奥会和冬残奥会雪上项目场地还应预先明确其所存在的挑战。2022年北京冬奥会及冬残奥会将从2月4日持续到3月14日,根据历史气象数据,这一期间可能存在温度高、风速大等不利气象条件。而冬奥会滑雪比赛场地因所需雪质、雪量特殊,仅依靠自然降雪将无法满足赛事要求,为保障赛事顺利举办,各滑雪场地必须进行人工造雪。因此,一方面,温度提升条件下,特别是冬残奥会期间,会对滑雪赛道的雪质条件提出更高要求,相应前期造雪、后期保雪会形成挑战;另一方面,小海坨高山雪道因海拔较高,造雪的水资源运输及所面临的风向条件也会对场地造雪形成挑战。由此,进行统筹规划,在比赛场地合理铺设造雪设施、提前造雪、保雪和赛时补雪等都非常关键。综上,为了有效降低赛事期间风险,应对不利因素的挑战,保障赛事顺利举办,对赛事雪资源的保障问题应积极应对。

2 相关调研结果

从2016年末,通过实地调研,针对2016—2017雪季、2017—2018雪季分别收集整理并比较分析了黑龙江、吉林、北京和张家口地区12家雪场的数据,同时全面考察了赛区雪道建设条件,重点对赛区雪场雪情、水资源情况、造雪设施、人员配置等内容进行调研。在此基础上,还通过对比性区域调研对雪场泵站、水资源进行了详细勘察,获取了雪道造雪面积、水资源储备、泵站能力、造雪设备及造雪时数、造雪天数、造雪厚度和雪期结束时间等重要数据。

2.1 区域性造雪能力存在的共性问题

在对比性区域调研中,发现不同区域在造雪设备、设施及造雪涉及的水循环系统设计上存在一定共性问题。

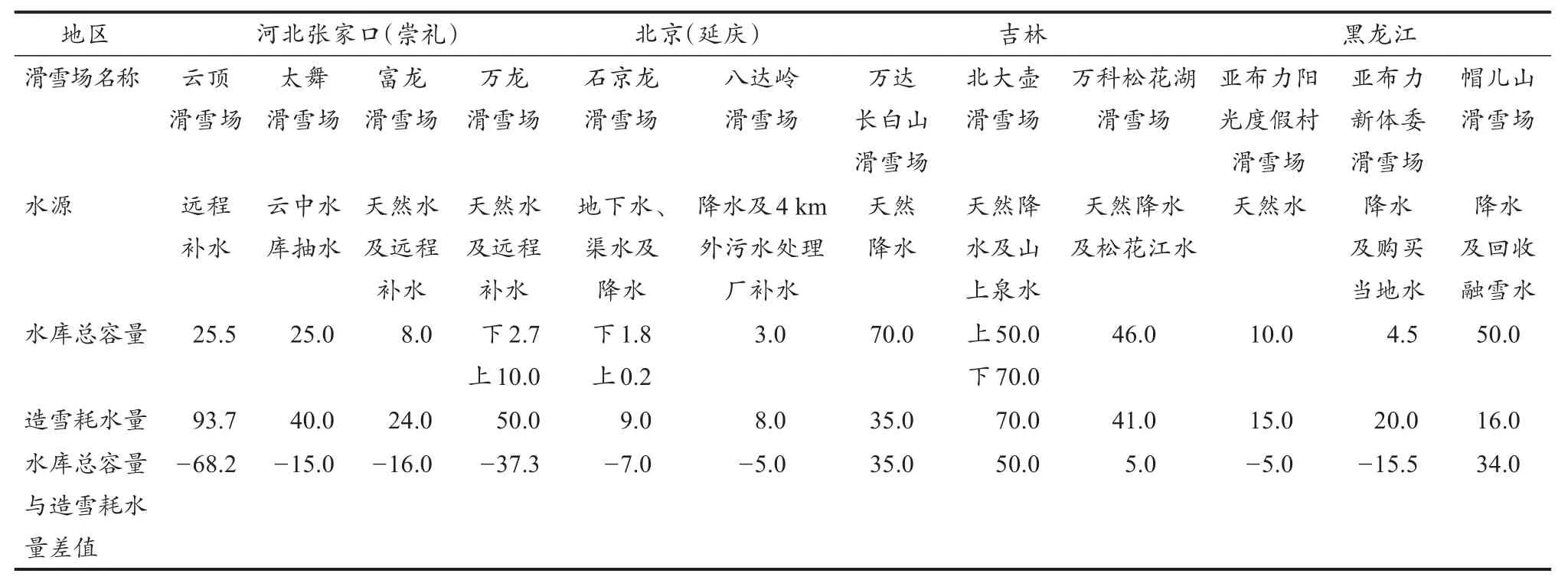

1)绝大部分雪场由于存在水库容量过小或水源补充不足(因补水系统能力不足或水源问题,水库容量充分但水库内存水过少)导致暂停造雪等待补水问题。调研的12家滑雪场中8家滑雪场存在水库总容量低于造雪耗水量问题,北京和张家口地区尤为突出(6家滑雪场水库总容量均低于造雪耗水量)(表1)。

表1 对比性区域滑雪场水库总容量与造雪耗水量比较Table 1 Comparisons of Total Capacity and Snowmaking Water Consumption of Regional Ski Resort Reservoirs 万m3

2)没有备用电源,雪场受到因停电导致造雪暂停问题的困扰。在所调研的12家滑雪场中,仅哈尔滨亚布力滑雪场、帽儿山滑雪场及吉林北大壶滑雪场有备用电源,其他9家滑雪场均没有备用电源,极易出现因停电导致造雪暂停问题。

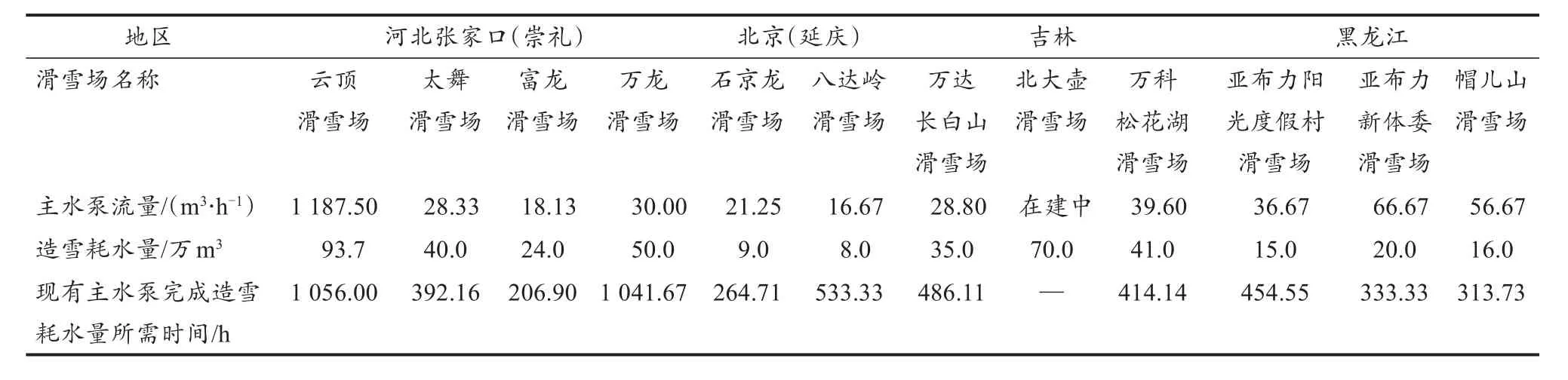

3)泵站能力不足,导致造雪机使用效率降低。调研的12家滑雪场在主水泵全部工作(包括备用主水泵),不计设备效率、管线损耗等因素的情况下,主水泵全负荷工作达到造雪总耗水量至少需要200 h以上,最多达到1 000 h以上(表2),若考虑其他影响因素,相关雪场造雪时数甚至会翻倍。同时,由于泵站能力不足,使得造雪机难以获得充足水量,进而造成造雪机使用率降低。

表2 对比性区域滑雪场达到造雪耗水量造雪时数Table 2 List of Snow-making Hours to Achieve Snow-making Water Consumption in Contrastive Regional Skiing Grounds

4)造雪机配置不合理,影响造雪能力和进度,在所调研的12家滑雪场中,造雪机配置不合理,如在风速较大的山顶区域采用射程更远的塔式造雪机会影响造雪效果、造雪能力和造雪进度。

5)融雪后水回收率较低,水资源浪费严重。所调研的12家滑雪场中仅北京石京龙滑雪场有截水设施,但储水池仅为2 000 m3,其他滑雪场均没有雪融化后水的回收装置或系统,造成了水资源严重浪费。

6)造雪等进口设备配件采购周期过长,影响设备维护、维修、使用。所调研的12家滑雪场中,所采用的水泵、造雪机、缆车、压雪车等设备一半以上为进口设备,相关配件采购周期严重影响了其维护、维修和使用。

此外,调查还显示,古杨树赛区作为冬季两项、越野、跳台的比赛场地,地处1 600 m高海拔地区,植被与水资源相对短缺,需要对其所处环境的植被、水系统等进行改造。

2.2 区域性造雪环境差异对造雪效果的影响

由于不同雪场所处地理位置与气候环境有所区别,因此造雪过程中涉及的气温、风向及湿度等直接性环境因素会影响各区域的造雪效果,即使是在同样的造雪设备和造雪供水系统保障下,不同区域的最终造雪效果也会不同。造雪过程中,温度、湿度和风力的影响最为关键。一方面,造雪温度的特定限制使合适的气温成为主要影响因素,而风力及风向会决定造雪的散落方向,湿度则会影响造雪的最终质量。因此,通过不同区域的调研对比发现,造雪最终结果受地理及气候环境因素影响较大。另一方面,造雪过程中,雪道与阳光的直射角度也有密切关系,即造雪后的积雪停留时间会因雪道的方向不同而不同,最终的保雪效果也会有所差异。由此,不同区域的雪场都在探索与具体造雪气候条件及所拥有的造雪设备相结合的设计合理的造雪方案。

另外,即使是同一区域,不同时间、不同气候条件下也会产生不同的造雪效果,特别是极端气候条件下,同一区域的造雪效果会有显著差别。调研中发现,河北区域各雪场所处地理位置普遍风速较大,因此造雪中针对风速对造雪效果的影响需要额外关注,包括及时调整造雪机位置,以保障不同气候条件的造雪效果。而延庆区域一些雪场由于融雪后水流失严重,因此还需针对性形成融雪的水回收措施,以保障下个雪季造雪对用水的循环性利用。

3 赛区雪道量化标准与技术方案设计

3.1 雪质雪量分析

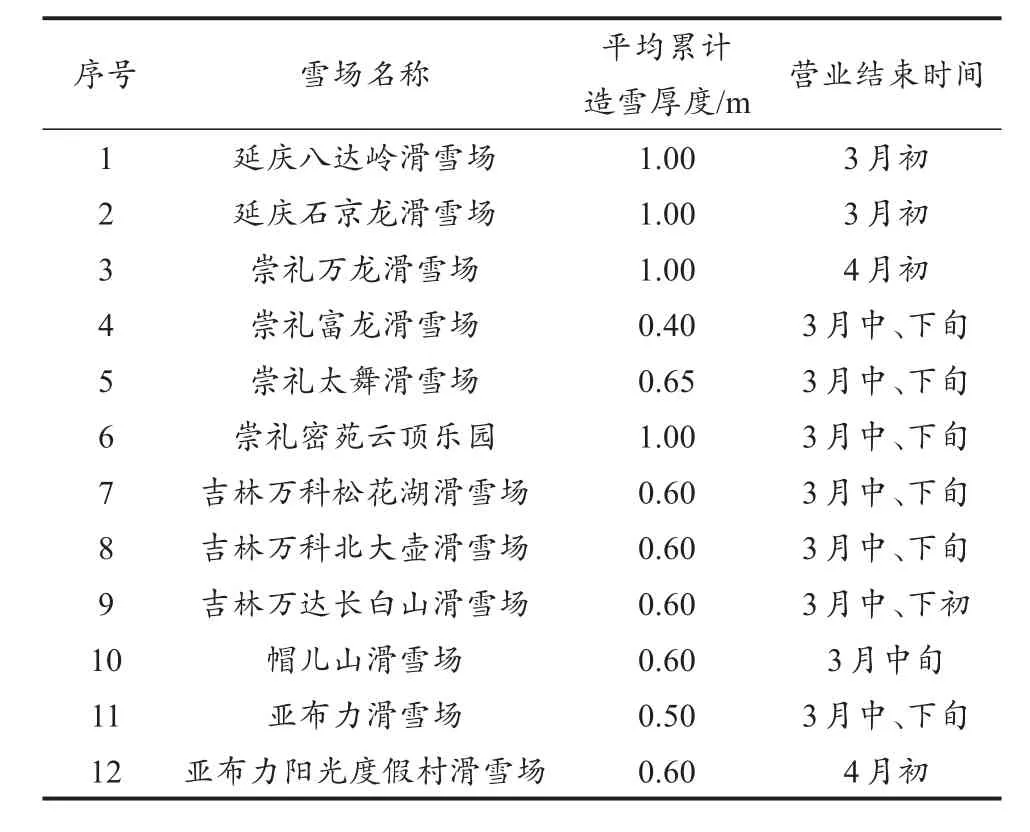

对于同区域雪道,平均造雪厚度与滑雪结束时间呈正相关,根据前期相关调研得出不同雪场雪道平均造雪厚度和雪道结束时间(表3)。

表3 各调研区域雪场平均造雪厚度与营业结束时间Table 3 Average Snow-making Thickness and End-of-business Time of Snow Resorts in Different Regions

1)延庆高山赛道以1 m的造雪厚度作为基础造雪量,主要是因为八达岭滑雪场与石京龙滑雪场往年平均累计造雪厚度约为1 m,营业结束时间同为3月初,为保障延庆赛区比赛效果,初步判断高山赛道造雪厚度应累计达到1.35 m以上,通过实地调研结合2020年高山雪道现有融雪情况后,建议高山赛道厚度可增至约1.50 m,以克服气温上升形成的融雪损失(图1)。

图1 延庆高山赛道融雪损失Figure 1.Pictures of Snow-melt Loss in Yanqing Alpine Track

2)张家口崇礼赛区冬季两项、越野滑雪、跳台滑雪和北欧两项场地为新建场地,因赛道用雪厚度少于高山雪道厚度,在结合比赛项目特点的基础上,该赛区平均造雪厚度累计应达到1 m以上即可;3)对于崇礼云顶乐园,往年平均累计造雪厚度为1 m,因该场地具备一定比赛滑雪经验,因此为保证比赛效果,建议该赛区造雪厚度达到1.25 m以上即可。

根据场地调研所得赛道数据,结合赛道设置、造雪过程及造雪密度等专家访谈结果,通过计算,对各赛区具体雪质雪量分析如下。

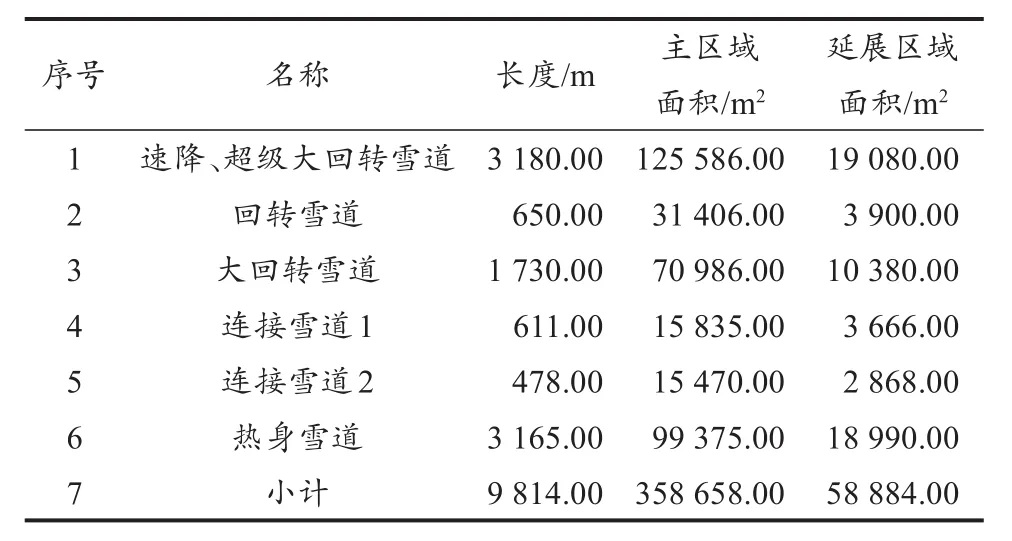

1)延庆赛区高山雪场雪道及热身与连接雪道主要包括6条,分别为:速降雪道、超级大回转雪道、回转雪道、大回转雪道、连接雪道和热身雪道,结合赛道适宜宽度,可以形成雪道造雪主区域面积和延展区域面积的统计(表4)。

表4 延庆高山赛区雪场雪道造雪面积Table 4 Statistics of Snow-making Area in Alpine Snowfield of Yanqing Competition Area

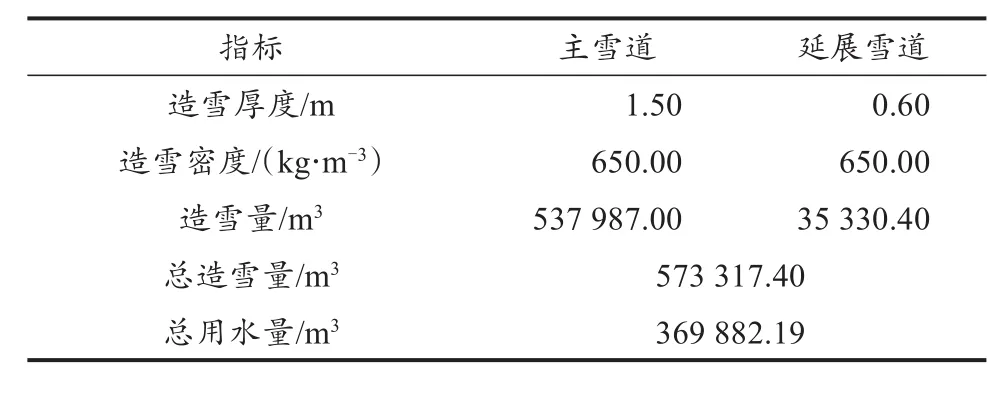

当雪道长度为9 814 m,在雪道造雪厚度大于1.50 m,延展区域平均厚度大于0.6 m时(造雪密度依据国际单项联合会对赛道铺设的要求进行调整),考虑赛道基底层雪质和赛道表面雪质有所差别等因素,得到高山雪场雪道造雪量(表5)。

2)崇礼冬季两项、越野、跳台、北欧两项场地的雪质雪量。调研得出,该区域雪道主要包括冬季两项场地、越野场地、跳台场地,雪道总长度22.2万m。通过计算,雪道基本造雪量约为7.55万m3,基本造雪用水量约为3.4万m3,延展区域面积约为13.58万m3(表6)。

表5 延庆高山赛区雪场雪道造雪量Table 5 Snow-making Statistics of Alpine Snowfield in Yanqing Competition Area

表6 崇礼冬季两项、越野、跳台、北欧两项场地造雪面积Table 6 Statistical Snow-making Area of Chongli Biathlon,Cross Country Skiing,Ski Jumping and Nordic Combined

该赛区雪场雪道的造雪厚度应依据国际单项联合会对赛道铺设要求进行调整(表7)。

表7 崇礼冬季两项、越野、跳台、北欧两项场地造雪量Table 7 Statistical of Snow Production in Chongli Biathlon,Cross Country Skiing,Ski Jumping and Nordic Combined

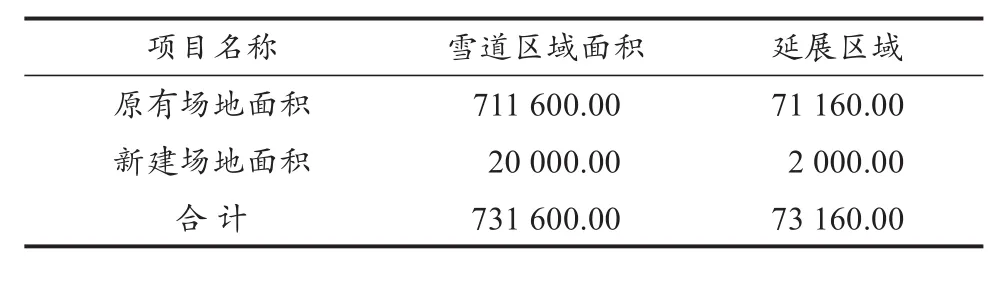

3)调研得出,崇礼云顶赛区雪道总面积约73.16万m2;延展区域总面积约7.31万m2(表8)。相对而言,云顶赛区雪场雪道的造雪面积较大。

表8 崇礼赛区云顶滑雪场雪道造雪面积Table 8 Statistics of Snowmaking Area of Yunding Ski Resort in Chongli Competition Area

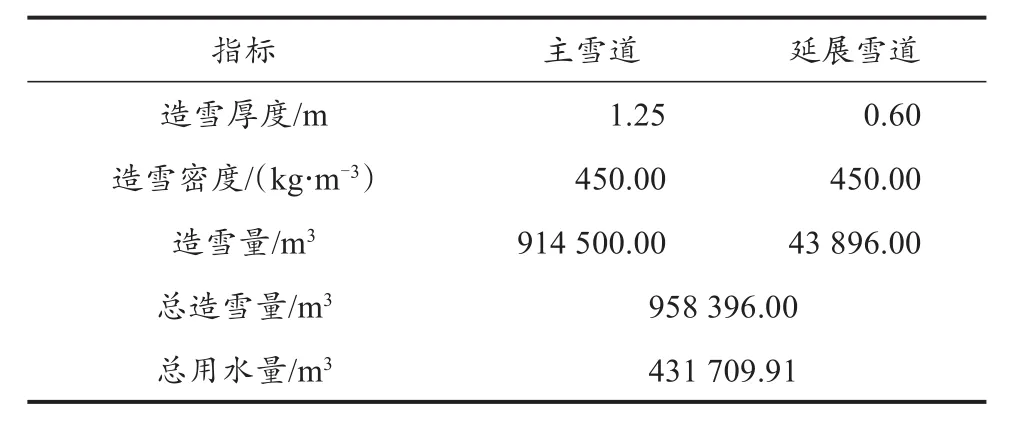

崇礼云顶赛区的造雪量和用水量主要应依据国际单项联合会对赛道铺设的要求进行调整。但需要注意的是,云顶赛道位于阳坡,历年造雪厚度达1 m,雪期在3月中旬结束,考虑冬奥会对雪质的特殊要求,并为保障冬残奥会需要,估算得到雪道造雪量(表9)。

3.2 相关技术方案设计

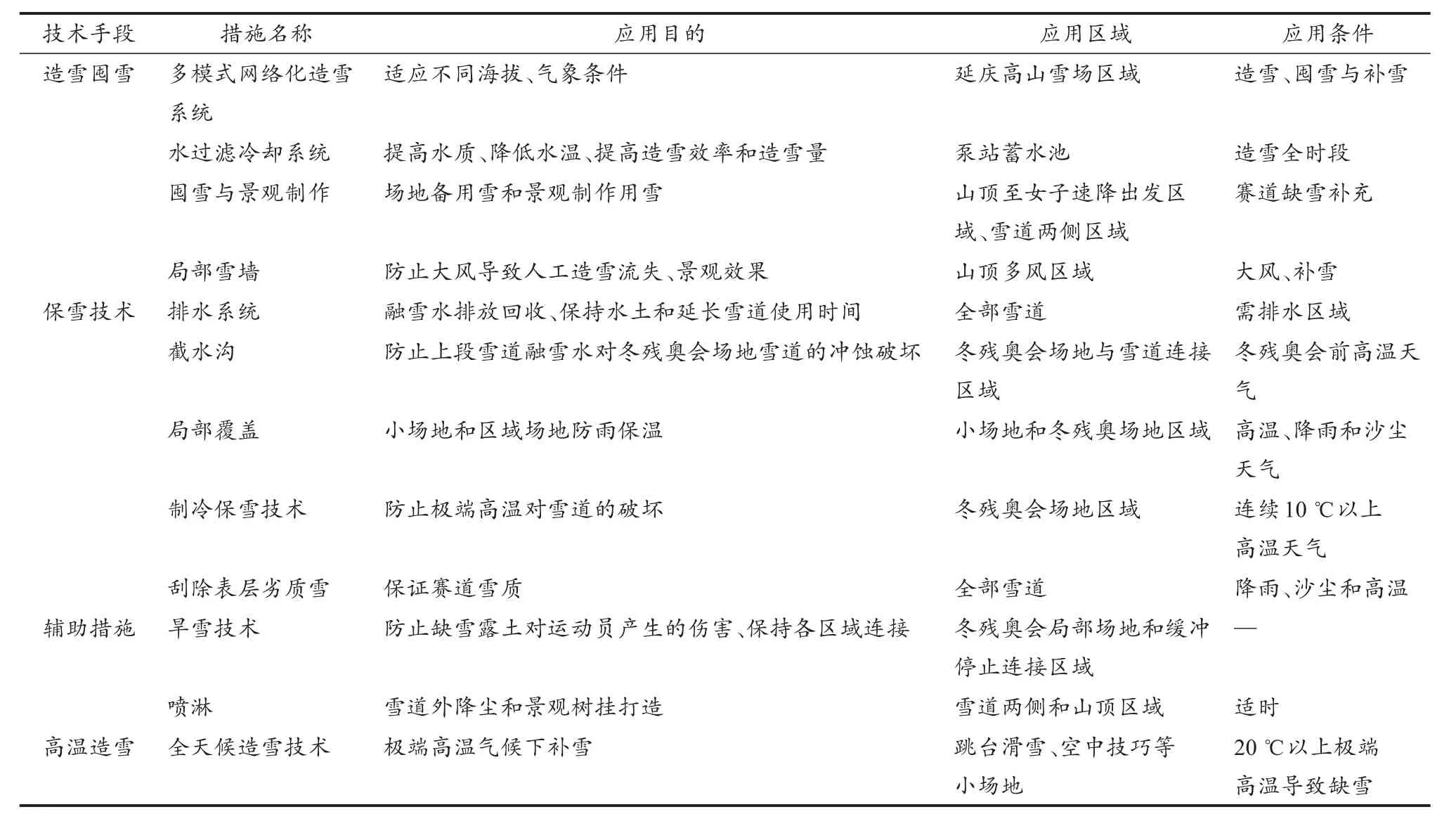

冬奥会与冬残奥会期间,雪务保障主要应对的气象风险集中在自然降雪不足、高温、降雨、大风、沙尘等情况。极端天气的出现对造雪、保雪、运雪和囤雪等技术环节提出了更高要求,为保障赛事期间用雪需求,必须针对可能出现的气象风险作出可操作技术预案,为赛事用雪安全提供必要支持。根据造雪流程、保雪原理及实地调研中不同雪场的实地操作经验,结合专家建议可以针对雪务保障技术形成相应方案(表10)。

表9 崇礼赛区云顶滑雪场雪道造雪量Table 9 Snow-making Capacity of Yunding Skiing Ground in Chongli Competition Area

表10 雪务保障相关技术方案及具体应用Table 10 Snow Safeguard Related Technologies and Their Specific Application

4 2022年北京冬奥会造雪水系统保障

4.1 水资源保障与区域水平衡保障

造雪水系统保障的前提是形成区域水系统平衡,目前很多雪场的区域水资源面临用水紧张的严峻考验,由于全球变暖的影响,人工造雪系统已成为滑雪场正常运营的必要条件,也是提升雪道品质的重要保证。但人工造雪用水量大,如何保证水源的可靠性,以及采用了何种节水措施来减少用水量,实现用水高效和生态良好,促进经济社会的可持续发展,成为滑雪场区域水系统平衡研究的重点。实际上,水平衡无论对水源保障、水域治理,还是对地表土壤的影响都非常重要(潘兴瑶 等,2008;沈百鑫 等,2016),而区域水平衡是质量守恒原理在水文学上的应用,指地球上任一区域或水体在一定时段内,输入水量与输出水量之差等于该区域水体的蓄水变量。实际上,区域水平衡研究对雪场的建设具有重要意义:一方面,区域水平衡可以从环境上降低资源负荷,提高用水安全和用水保证率,如把雨雪、生活污水收集起来用在最需要的地方;另一方面,区域水平衡能够在经济上降低运营成本等。

4.1.1 延庆高山滑雪场地

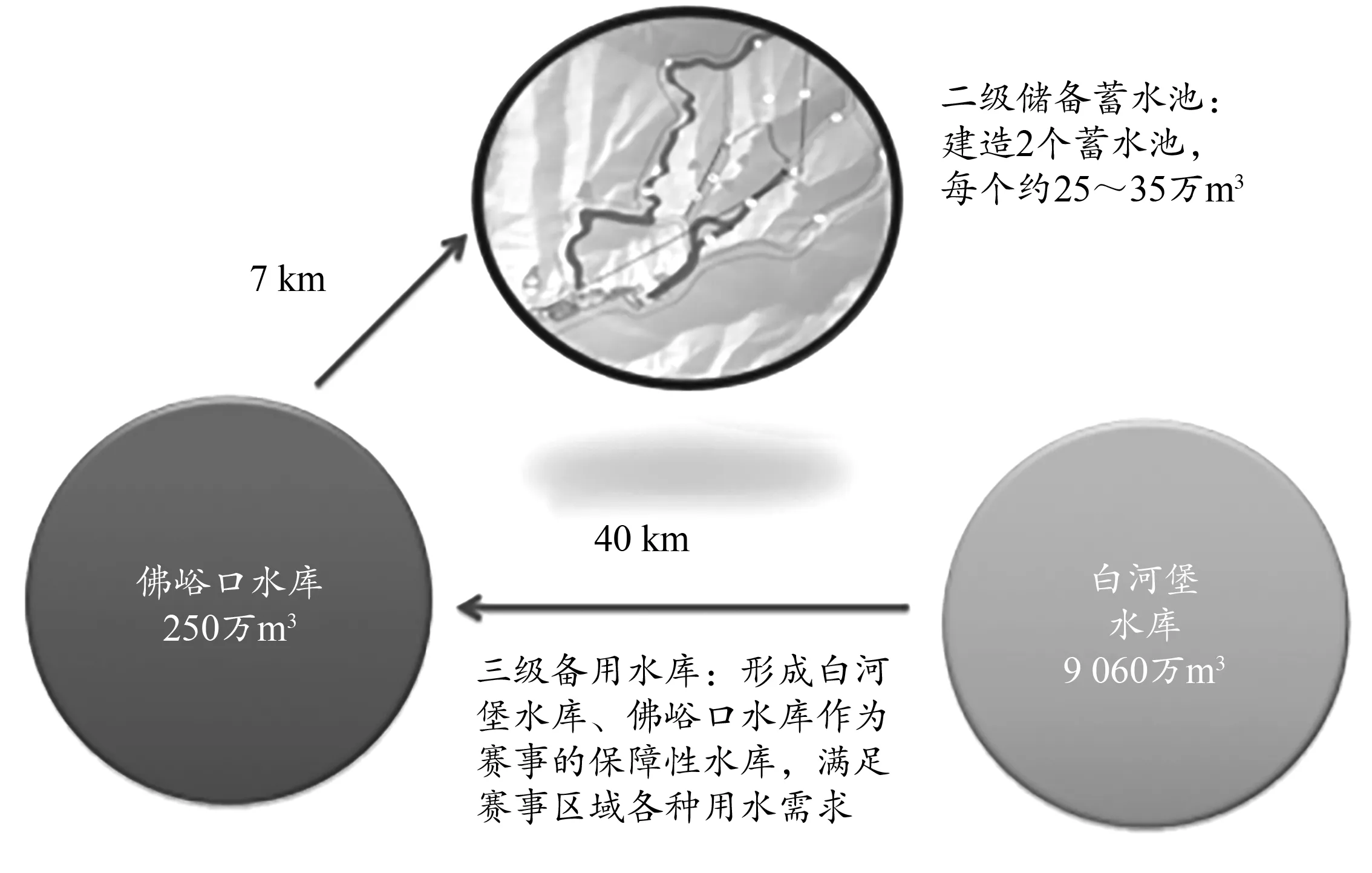

根据调研与专家研讨,延庆赛区应形成三级水资源保障系统(图2)。其中,一级必备蓄水池:建造6~9个蓄水池,总容量约达20~30万m3;二级储备蓄水池:建造2个蓄水池,每个25~35万m3左右;三级备用水库:形成白河堡水库、佛峪口水库作为赛事的保障性水库,以满足赛事区域各种用水需求。此外,在崇礼赛区冬季两项、越野、跳台和北欧两项场地的3个区域内,分别设置3个约12万m3的蓄水池,相互联通形成供水保障网络;但还需要形成对3个蓄水池的补水保障,如区域内补充水源,包括来自地表径流量约30 m3/h的自然溪流、供水保障管线铺 设或由太舞滑雪场管网末端引入供水管线等。

图2 三级供水系统Figure 2.Water Supply SystemⅢ

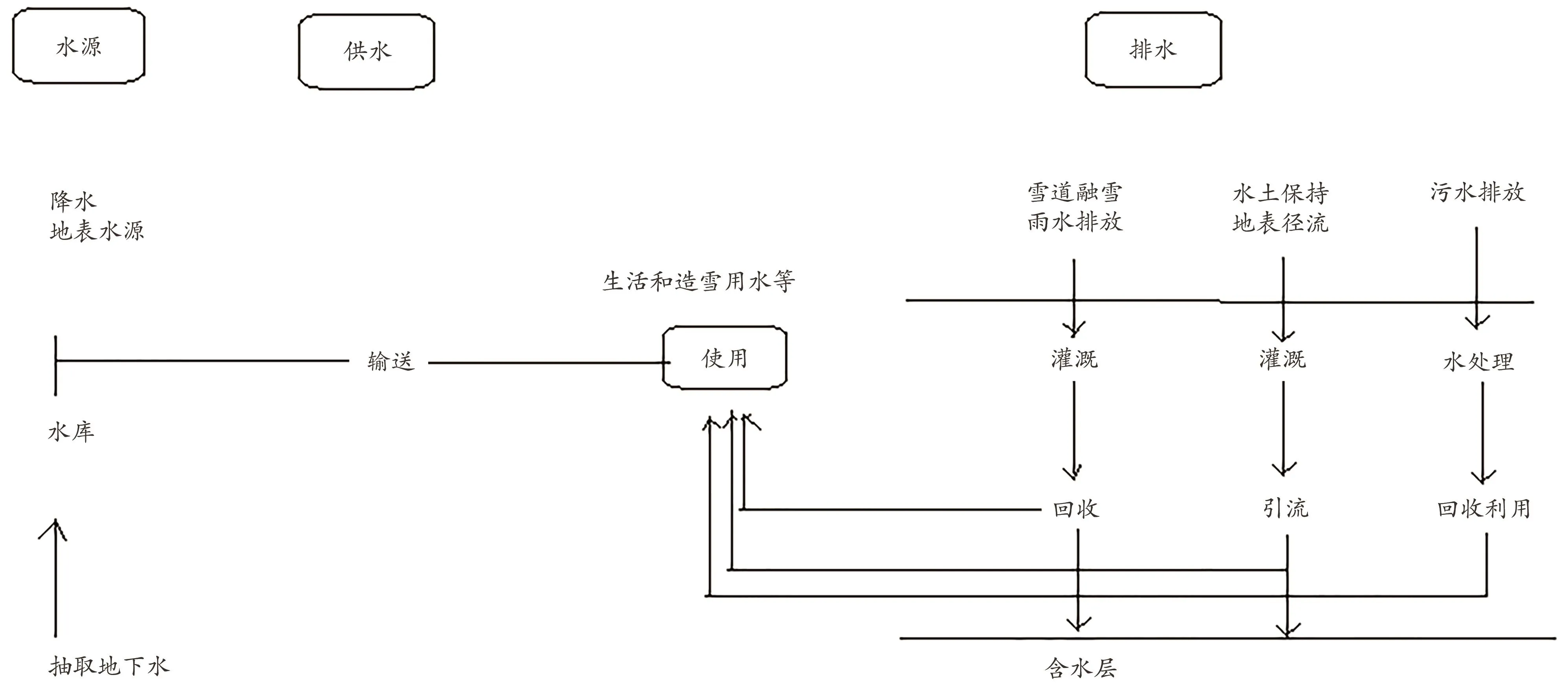

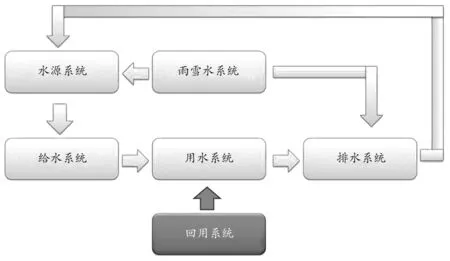

水循环设计非常重要,涉及径流、水资源配置及地下水涵养等(陈庆秋等,2004;孙波扬等,2013;孙素艳等,2006)。具体应用中,该系统应由区域的水源、供水、用水和排水四大要素组成(图3)。这四大要素的相互联合构成了雪场区域水资源开发利用和保护的一个循环系统,每个要素都对循环系统起着一定的促进或制约作用。

图3 区域水平衡系统Figure 3.Regional Water Balance

其中,区域水源是区域水系统的基础要素,雪场的区域水源主要为降雨、地表水、地下水和循环水。区域供水是区域水系统的开发或生产要素,它是在水源和用水要素之间架起的一座“桥梁”,雪场主要从周边区域水库抽水。区域用水是区域水系统的消费要素,雪场的区域用水主要分为造雪用水和生活用水等部分。区域排水是区域水系统中最敏感的要素,具有良性和非良性两方面,雪场需要形成良性的排水,即经净化处理后排放,该过程可增加水源的补给量,以避免不良排水污染水源、水质。

另一层面,针对延庆高山雪场的内部水循环,需要依据造雪用水量的大小,设备数量、位置等因素建造适合的蓄水池,并通过在春夏秋季储备足够水量以保障冬季滑雪场造雪用水。事实上,这种内部水循环的设计可以节约大量水库水资源。对于延庆高山雪场蓄水来源,可以通过春季雪道融雪和雨季降水收集,即经过山体、沟渠的地表水汇集、积累、沉淀后,保证水质达到造雪要求。如果延庆高山雪场水土保持条件较好,在每年的温暖季节河床表面均有溪流,也可设计引流至此;对于另一部分生活用水,经过污水处理系统,可以终水回用,进一步补充水源(图4)。

4.1.2 其他赛区滑雪场地

崇礼冬季两项、越野滑雪、跳台滑雪和北欧两项场地内部水循环需要建立3个约12万m3的蓄水池,形成初期造雪用水保障,主要可以通过太舞滑雪场方向引来的供水管线形成赛事初期供水来源。另外,还需要在春夏秋季及赛后对雪道融雪和雨季降水进行收集,特别是收集径流量约为30 m3/h的自然溪流,以进一步补充水源,从而形成区域内部水循环系统。

图4 区域内部水循环Figure 4.Internal Water Cycle Map of Area

4.2 多模式网络化造雪水系统保障

多模式网络造雪系统是根据场地线路布局以及海拔与气象的具体差异,对场地整体进行划分从而形成不同区域和多个相互独立的造雪子系统。概括而言,多模式网络造雪系统可以适应不同海拔、温度和湿度的变化,能够提高造雪系统的运行能力和效率,满足不同项目滑雪场地的造雪需求。多模式网络造雪系统具有突出的功能:1)多模式网络造雪系统单独运行与联合运行相融合;2)泵站造雪供水与区间调水相结合;3)各造雪子系统能够适应不同造雪条件。

4.2.1 延庆高山滑雪场地

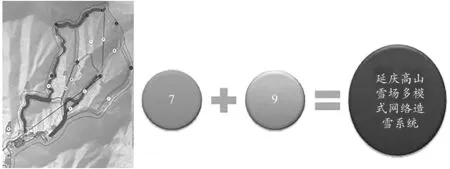

1)构建延庆高山雪场多模式网络造雪系统的线路分类。该系统线路分类是根据延庆高山赛区具体比赛项目所设计,主要包括5个主线路:第1类,大回转和超级大回转线路;第2类,回转线路;第3类,大回转线路;第4类,热身线路;第5类,连接线路。在此基础上应形成延庆高山雪场多模式网络造雪“7+9系统”,即根据各线路比赛需求,设计包括7个造雪系统泵站,9个储水池,总容量约为75万m3,并包含相应的造雪管线与供水管线的造雪系统(图5)。

图5 多模式网络造雪系统Figure 5.Multimodal Network Snowmaking System

2)多模式网络造雪系统还需包括冷却系统和过滤系统。其中,冷却系统是为提高造雪效率,使造雪用水水温降低到适宜范围而采取的人工干预系统。冷却系统主要包括风冷式冷却塔和冷凝剂式水冷却设备,需要根据多模式网络造雪系统的具体设计要求进行选择。过滤系统主要可以通过两级过滤完成,具体包括初级过滤和终极过滤。初级过滤主要控制进入蓄水池的造雪用水,以保证初级用水的洁净度;当造雪用水从蓄水池进入泵站时,进行终极过滤以精确达到造雪用水的洁净标准。

4.2.2 其他赛区滑雪场地

其他赛区中,崇礼赛区越野滑雪和冬季两项场地可以根据需要采用场地散点式或沿雪道线铺设管线的系统布局,以保障对全部线路进行人工造雪;跳台场地可以采用单线式管线布局。同样,该赛区场地的造雪系统也需包括冷却系统和过滤系统,以保障造雪用水的标准并提高造雪效率。

而对于云顶赛区,该赛区造雪量已形成全线路管线布局网络,泵站目前为“七用一备”,总功率(220×7)kw,扬程536 m,流量(85×7)m3/h,泵站总效率65%,造雪供水能力为386.75 m3/h;现有蓄水池3个,蓄水池总容量约为13.8万m3,造雪时数约为1 116 h。因此,根据造雪时数可以得出造雪期为3个月以上,为满足赛事需求,建议该赛区应提高1倍以上的造雪能力。

4.3 特殊项目水系统保障

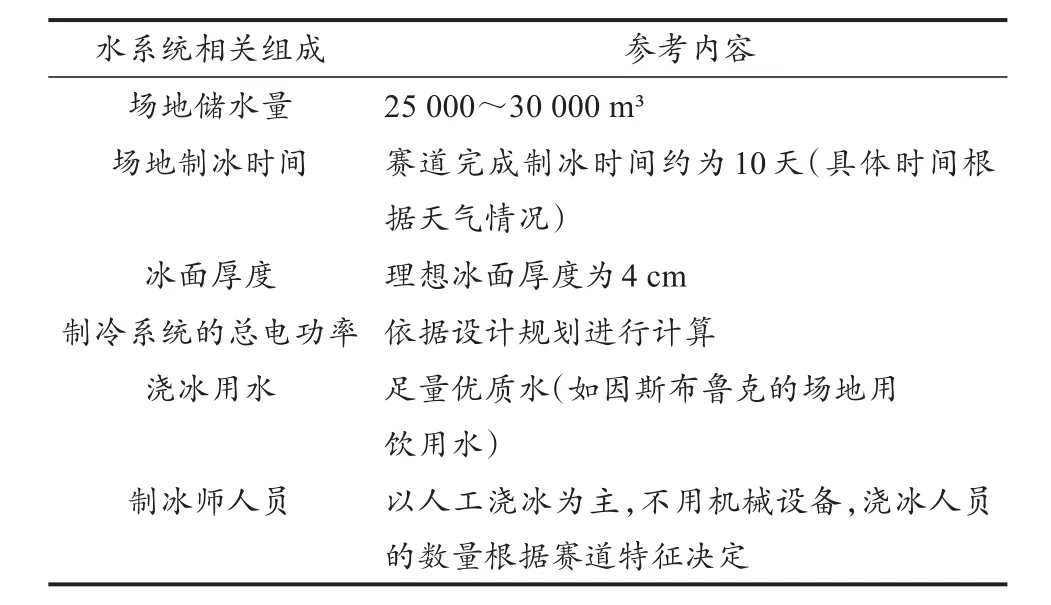

冬奥会雪车、雪橇项目需在人工制冷冰面场地进行,场地制冰体系的构建是雪车、钢架雪车、雪橇比赛的前提和基础。各雪车雪橇场地的长度、弯道数量、弯道形状不尽相同,就奥地利因斯布鲁克的场地而言,线路全长1 270 m,制冷管线总长度80 km,制冷面积5 500 m2(图6)。

图6 因斯布鲁克雪车、雪橇场地Figure 6.Bobsleigh,Luge Track of Insbrooke

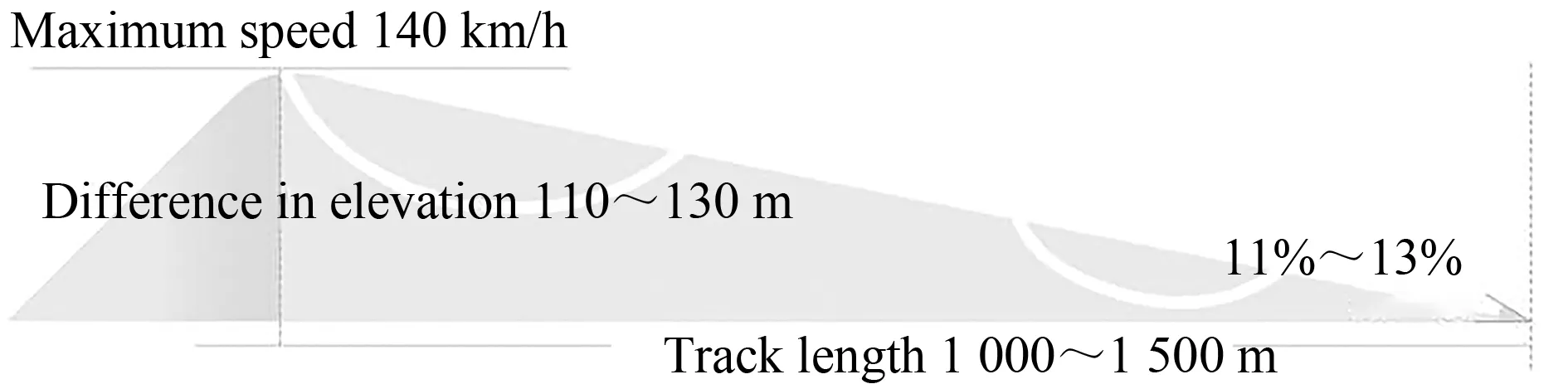

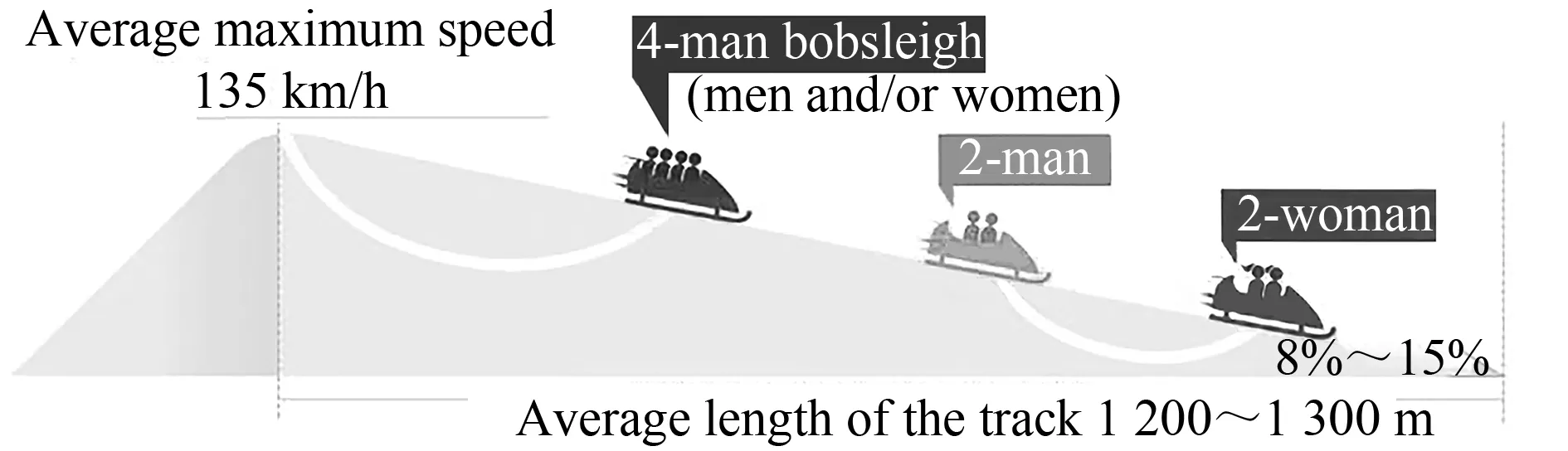

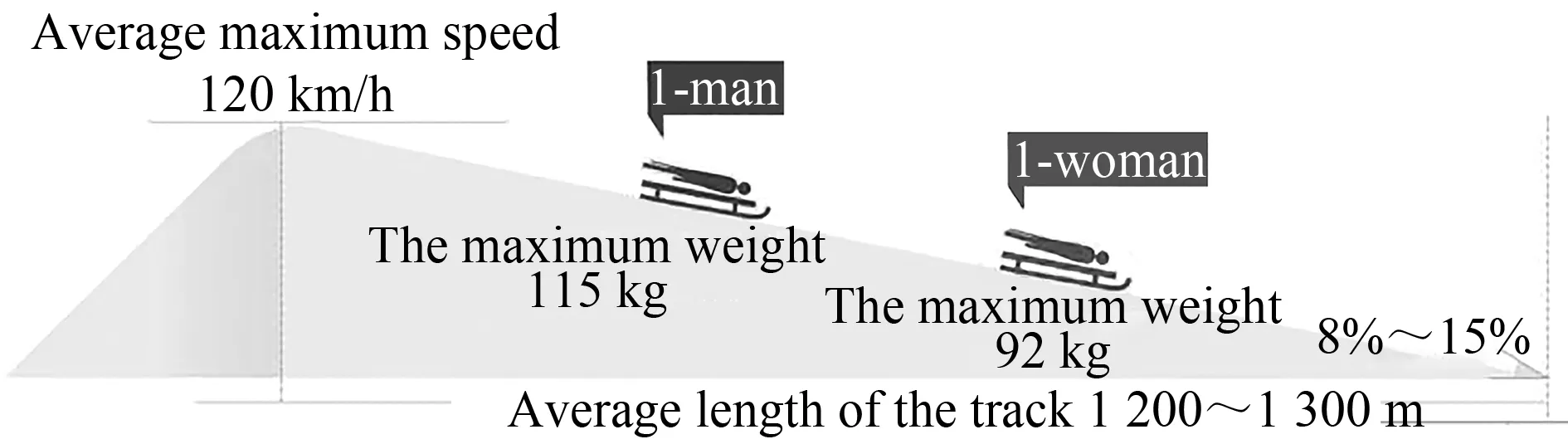

调研表明,一般情况下,雪车、钢架雪车、雪橇赛道为1 200~1 500 m,男子1 000~1 400 m,女子800~1 200 m,上坡长度约占冰道总长度的12%,整个赛道起点-终点高度差为100~150 m,滑道两侧的护墙均需浇冰。此外,全程约设13~16个弯道,道宽1.30~1.50 m,平均坡度4°~11°。比赛中,选手在赛道上时速可高达155 km/h,因此赛道用混凝土或木材建造,两侧设护墙。护墙的内侧高1.40 m(滑道的护墙最少不得低于0.50 m),外侧高2.00~7.00 m(以单项协会最新调整规则为准)。此外,通过对奥地利、德国、北美地区的场地实地调查,得出雪车场地(图7,图8)、钢架雪车场地(图9)和雪橇场地建设的水系统参照内容(表11)。

图7 雪车场地1Figure 7.Bobsleigh Track 1

具体保障设计:1)雪车、钢架雪车、雪橇场地滑道及两侧护墙均需浇冰,因此要铺设100 km以上的制冷管线,可以保证在30℃制冰;2)建议单项组织协会联系并引进技术支持或派出专门人员学习受国际雪车、雪橇联合会承认可用于训练竞赛赛道的相关技术;3)雪车、钢架雪车、雪橇场地应建容量1万m3蓄水池,保障场地制冰用水需求。

图8 雪车场地2Figure 8.Bobsleigh Track 2

图9 钢架雪车场地Figure 9.Skeleton Track

表11 雪车、钢架雪车和雪橇场地水系统建设参考Table 11 Water System Construction References for Bobsleigh and Skeleton Track

5 高海拔造雪与高温气象条件下雪道保障

5.1 高海拔造雪保障

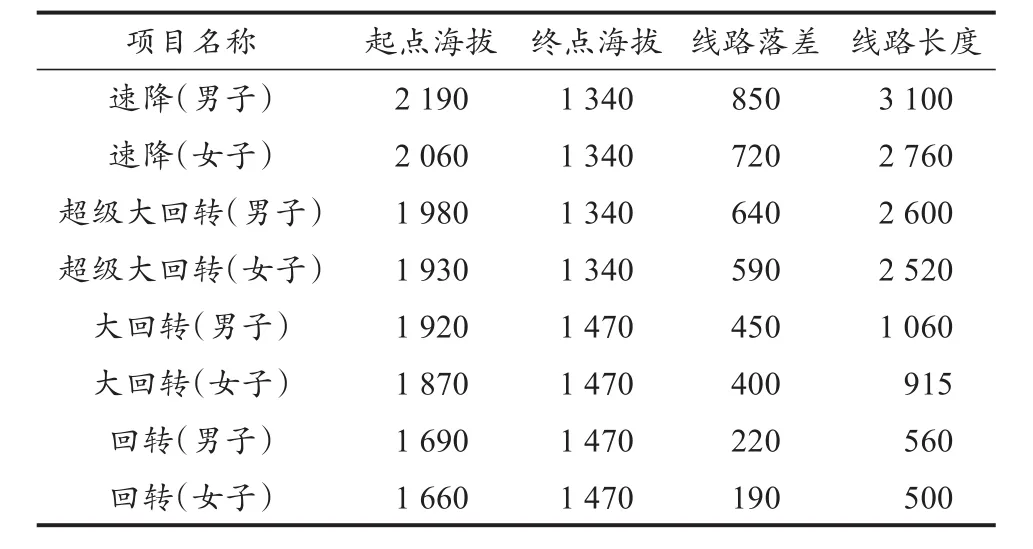

高海拔造雪是冬奥会及冬残奥会期间延庆赛区造雪保障的重要组成。高海拔造雪是在不同海拔地区,根据造雪“窗口期”并及时进行造雪,以最大化保障赛事需求的一种特殊造雪方式。高海拔造雪的核心是把造雪“窗口期”与海拔高度相连接,并针对赛区海拔跨度逐渐由高向低过渡性造雪。由于高山滑雪项目具有明显梯度特点(表12),因此,针对赛区具体海拔梯度,在造雪“窗口期”选取高海拔区域优先造雪,然后梯度性下降,逐渐向低海拔地区进行过渡性造雪。

5.1.1 高海拔造雪方式

高海拔造雪可以选择3种方式:1)山顶区域造雪,山顶区域海拔较高并且最先进入造雪“窗口期”,当温度达到适宜造雪温度时,首先选择此处进行造雪;为保障在此区域造雪,还需要形成匹配的泵站、管线、蓄水池和造雪设备构成的网络系统;造雪量分配上,雪道上中段部分用雪由该区域造雪系统实现,既利于在造雪最适合的时间及时造雪,也有利于完成竞赛用雪的储备,从而达到尽早、多量储雪的要求。2)梯度造雪,利用赛区海拔落差,选取合适的造雪梯度点造雪;一般情况下,海拔每升高1 000 m,温度降低6℃,因此,根据不同梯度点的温度选择造雪的合适时间并准备随时启动造雪。3)造雪子系统分配主要应发挥多模式网络化造雪的优势,突出该网络中各子系统在不同海拔梯度的造雪能力,为海拔低的地区做适当用雪储备;其中,7个泵站需分别位于不同的海拔高度,以控制不同海拔的区域造雪并实现区域造雪效率最大化。

表12 高山滑雪比赛场地Table 12 List of Alpine Skiing Places m

5.1.2 高海拔囤雪

高海拔囤雪是高山滑雪赛道保障的另一种有效方式。1)山顶和赛道旁囤雪,高海拔造雪需在山顶和赛道旁边选择合适区域随造随囤。2)阴坡囤雪,选取非阳光照射区域进行囤雪,以避免雪与阳光直接进行热量交换;也可以在指定位置囤雪,但要考虑囤雪的具体运输条件和场地适宜情况,可以通过专项调查与论证形成囤雪及运雪的方案。

5.1.3 高海拔运雪

高海拔运雪可以及时对赛道用雪进行补充,主要可以选择机械运雪。实际上,通过机械设备能够提高运雪效率,如使用压雪车、扬雪机、螺旋输送机(铰龙)、运输管道和传送带等机械设备来提高单位时间运雪能力。但是,特定情况下仍需要人工运雪,主要是由于高海拔地区容易受山形地貌限制,个别情况机械运雪难以进行,因此需要采取人工运雪。但是,人工运雪必须提前形成人力资源储备并对具体运输区域及运雪量形成规划和设计。

5.2 高温气象条件下雪道保障

高温气象条件下,为使雪道仍然能够满足举办赛事的要求,每年在冬残奥相应期间(2月4日—3月14日)应于延庆、崇礼赛区(包括石京龙和云顶滑雪场)等区域,对赛事各时间节点的雪情,如降雪厚度、湿度、融雪情况及风向等气象情况进行实地观测,并形成视频、图片等数据记录。此外,冬残奥会期间会涉及景观区域用雪,具体用雪量可以根据组委会规划计算,核心目标是确保温度升高但景观雪依然存在。对于冬残奥会所涉及的滑降赛道、缓冲区、停止区和连接区等区域,则可以采用旱雪相关技术应对温度突发性升高。

6 结论

1)2022年北京冬奥会滑雪场地因所属延庆和张家口两个不同区域,自然条件与地理位置不同,相应场地的造雪条件与要求也不同。场地整体上具有滑雪周期长,自然降雪雪质较好的优势,但也存在场地类型复杂、可能应对温度高、风速大等不利气象条件的挑战。

2)通过对比性区域调研发现,雪场建设中水源补充、水库容量、造雪机配置、泵站能力、融雪后水回收等是重要影响因素,在2022年北京冬奥会滑雪场地建设中应加以重视;根据调研数据可以确定累计造雪厚度1 m作为滑雪赛道的基础造雪量,并根据不同赛道和需求进行调整;还可以根据赛道长度等指标综合计算得出赛道造雪量和用水量。

3)造雪保雪过程中需要考虑到极端天气情况,可以根据不同气候情况采取覆盖、排水、截水、喷淋、刮除雪道表层或灵活应用旱雪技术,采用特殊制冷保雪技术等手段形成应对方案,保障雪道符合竞赛要求。

4)造雪过程复杂,最关键的保障是造雪水系统设计,而前提应实现赛区区域内水平衡;不同场地区域水平衡设计会不同,主要区别在于海拔高度、造雪用水量及水源来源等,共性是应充分利用地表径流、雨雪回收等区域内水源进行补充。

5)多模式网络化造雪系统可以保证不同海拔和气象条件下,不同区域竞赛项目的造雪需求,但需要为其配备冷却系统和过滤系统;延庆赛区冬奥会期间可以针对赛区竞赛的线路差异,在造雪适宜时间选择高海拔区域先行造雪,然后梯度性下降,逐渐向低海拔地区过渡性造雪。

6)囤雪是造雪后保障雪量的关键措施,应按照相应时间结点尽早进行,可以使用“点式”囤雪、山顶区域囤雪和雪道延展区域囤雪等多种方式进行;也可以进行囤雪实验,以对囤雪的经济性和可操作性进行评估;景观区域用雪量需要根据组委会规划计算得出。