文化理解与传承:语文教学的应然取向

(莆田市城厢区教师进修学校,福建 莆田 351100)

汉语言是炎黄子孙的“安身立命”之所,语文与文化密不可分。作为母语课程的语文,独特价值在于以母语及其文化特有的方式,引导学习者认识客观世界,构建内心世界,在母语的滋养下完成“自然人—社会人—中国人”的发展,成为一个烙上中华文明烙印的具有完整人格的人。[1]语文教学必须用文化来观照,但在现实教学中,语文教学的文化功能经常被置于边缘位置或者被忽视。随着素质教育的推广,应试教育虽然已不再“独领风骚”,但是重成绩轻素养,重工具性轻人文性,重“语用”无“文化”的现象大量存在,学生价值观念的培育、文化品性的熏陶等基本价值在语文实践中仍然没有得到足够重视。课标提出,把“文化理解与传承”纳入语文学科核心素养的四个维度之一。为此,应通过语文课程的文化实践,提升学生对中华文化的认知度,培植文化自信,落实核心素养。

一、解码中国汉字,在汉字学习中弘扬文化

当前语文教学中因受应试等急功近利式的追逐,缺失深厚、扎实的中华文化根基,汉语字词几乎被抽空其所包蕴的文化意涵,简化为空洞的、抽象的符号,甚至是汉字的“骷髅”。[1]中国自古就有“书画同源”一说,原始人类在生活中用来表达自己的“图画”形式,慢慢演变为一种“表意符号”——甲骨文,再经过金文、小篆等演变为今天的楷书。可运用汉字科学追溯字源,根据汉字的演变及其表意功能,让学生领略汉字特有的文化魅力,受到汉字学文化的熏陶。

部编版小学语文教科书一年级上册第一课呈现的识字课文以“三才”开篇,将中国传统文化的思想精髓倾注其中,教师要理解编者的编排意图,充分利用教材,实施有效教学。如教学《日月明》,要让学生了解会意字的构字规律;教学《小青蛙》,根据形声字的构字方式,依“青”字认识“清、请、情、睛、晴”等生字。又如,“隹”与“佳、住”形近,学生易混,但“隹”是一个构字量比较大的偏旁,又必须掌握。教学时,可引入:(象形。Zhui)甲骨文字形,象鸟形。《说文》:“鸟之短尾之总名也。”与“鸟”同源。“隹”是汉字的一个部首,从“隹”的字与禽类有关,以此来帮助学生理解记忆。根据字理对汉字进行追根溯源,让学生感受到汉字的神奇,懂得每个汉字都是音、形、义的结合体,是充满智慧的语言符号,识字学文的过程就会成为学生喜爱的形式。把识字、学词、读文有机结合起来,不仅增强学生的识字能力,而且切实提高教学效率,弘扬传统文化。苏州大学教授陈国安称这种作法是“将这个民族的独特的思维方式解构后演绎给孩子看”。

如果能如此教学,让每一个汉字都充满灵性,都恢复其丰润的意义,使之变为一个个鲜活、饱满的精灵,日积月累,学习者的视角与立场自会是中国人特有的样态。这样的语文教育,自会让“人的生活温暖而丰富起来,人的生命高贵起来”。

二、追寻生态教学,在言意融合中体认文化

文化的核心是人类在社会意识活动中孕育出来的价值观念、审美情趣、思维方式等主观因素,即通常所说的精神文化、价值观等。这些也正是语文课程所承载的重要内容。在强化语用的前提下,语文教学还应当有文化的浸润、渗透、传承等更上位的追求,从而培养学生的文化认同感和归属感。课改以来,语文教学有长足的进步与改变,但又出现“语用”大旗下有些教师谈“人文”色变,恐“文化”偏离,唯“语用”是瞻等过犹不及的现象。在语文教学中,语用是基础,文化是灵魂,内容依附于形式,形式表达内容。文化必须以语言文字为载体,通过文章与文学作品来完成,唯有实现二者的有机融合,追寻言意兼得,语文教学才会成为真正的语文教育。值得注意的是,言意兼得里的“意”不是简单地指传递价值观等人文性,更应站在儿童立场,顺应儿童天性,充分考虑适合儿童接受的人文性,否则语文的人文教育就是说教。

例如,《两茎灯草》一文的教学内容,除了让学生浸润在语言里,通过揣摩、体验语言,习得语言及文学的表达方式外,还应了解文本批判吝啬、讽刺吝啬的人文主题。教学时,教师通常只是让学生理解严监生是个吝啬的人,这显然跟文本要传递的价值还是有一定的差距。在引导学生充分涵泳文字的基础上,教师引导:对于一个奄奄一息的人,作者准确地抓住了动作、神态上的微妙变化,才使人物形象跃然纸上。可是也有人说,他这是节约不是吝啬,你怎么看?请说说理由。在学生辨析“吝啬”和“节约”之别后,追问:你会喜欢严监生这样的人吗?严监生这“两个指头”具有极强的讽刺意味,如果将来你像严监生一样有钱,你会怎么做?你认为应该如何正确对待金钱?学生由此展开思考、讨论和表达。如此设计,在习得语言的基础上,以情境式问题为支架,与学生生活关联,化解“批判吝啬、讽刺吝啬”的艰深晦涩,从而让学生明白:要树立正确的金钱观。如果有钱,可以做有意义的捐献,不做无意义的囤积。要不吝帮助那些需要帮助的人,要做金钱的主人,不要成为金钱的奴隶。

小学语文中的人文教育必须是浸润式、体验式、陶冶式的,而非告诉式的,前者才能直接抵达儿童的内心世界,激起儿童情感、思想、价值观上的共鸣,使他们感受到自己获得了新的、内在的精神生命,如此才能丰富、深化语文学习的快乐,得到文化精神熏陶。挪威的布约克沃尔德教授提出:“作为儿童的学生,他们的学习具有生态性质,因此教也必须是生态性的。”语文教学中,要顺应这种“教的生态学”,避免生硬说教,从而在言意兼得中受到人文熏陶。钱理群说过,语文课的教学,不仅仅为了获得一些或几种语文能力,而是一种精神发展本身。[2]应有意识地融合语言内容与形式,在两者融通中让儿童感受文化、体认文化,长出“精神”,从而形成正确的人生观、价值观、世界观,培植文化自信。语文教学只有指向人的精神的变革,才能真正实现母语课程“以文化人”“以文育人”的育人目标。

三、活用教材资源,在文本延伸中传承文化

“文本无非就是个例子。”教材中的文章或文学作品是文化的重要组成部分,生动形象地记录文化的变迁,反映国人的文化人格。每册教科书都选编了一大批体现传统文化的课文,如古代诗词、古典名著、寓言故事、神话传说等,直接体现中华优秀文化;还有介绍各民族民风民俗,介绍我国古代文学、艺术等文化成就,介绍中国“世界文化遗产”等文本,也负载着中华传统文化。教师应充分利用教材,挖掘其中的文化因子,拓展文化资源。如教学《两茎灯草》时,从为什么是“三人”,猜测严监生的手指头的用意入手,渗透“三”的文化,拓展出“三”在中国文化中的特殊意蕴,如“孙悟空三打白骨精”“三顾茅庐”“事不过三”等。既让严监生这一典型的吝啬鬼形象跃然纸上,又让学生感受中华文化的魅力。再如,教学《枫桥夜泊》,可拓展钟声文化;教学王维的《送元二使安西》一诗,可渗透送别文化等。即便是《月球之谜》这类说明性文章,也能上出文化味来。在引导学生认识一定的月球知识,培养科学探索精神的基础上,渗透中国特有的明月文化。教材中的文化专题单元,语文园地中的“日积月累”等,都是利用文化资源的好载体。

著名特级教师王崧舟曾经说过,要使你的课高屋建瓴,必须用文化的眼光去解读文本。上语文公开课,就要有文化的感觉,上出有文化的语文课。语文教师必须拥有文化意识,形成选择文化、传承文化的自觉,让语文教学更加丰满,让文化在语文中站立起来,在文化传承中培植学生的文化自信。

四、组织主题探究,在项目式学习中发展文化

随着知识论的发展,有人提出“第三种文化”论。美国网络电子出版公司的创办人约翰·布罗克曼认为,第三种文化就是人文、科学之外的另一种文化,是打破纯粹人文和科学分野的文化,是指用新的方式沟通两种文化的努力,它在追索、创造新的文化视野,成尚荣称其为“是洞察世界的新途径”。[3]严格地说,这只不过是一种新的文化形态,期望“打破人文和科学的分野”,追求“跨学科、跨领域的思维方式和思维风格”,是为了适应时代的要求,培养创新型人才的需要。小学语文教科书选编的有关传统文化的内容,基本局限在“儒学”的范围之内。内容虽然能够满足小学生背诵、积累的需要,但我们的教育是培养未来人,这需要语文教育工作者们进行更深入的思考和探索:如何开放语文?如何让语文与生活联结?如何打破学科壁垒,通过语文的跨界学习,逐步建构多元的跨界的复杂性思维范式?每一门科学,都有它的跨学科性(包含其他的科学范畴)和跨学科发展,语文更不例外。语文教学如何打破知识的边界,运用多种不同学科的知识去共同解决问题,发展“跨学科思维”?当下推行的项目式学习是一种很好的探索。

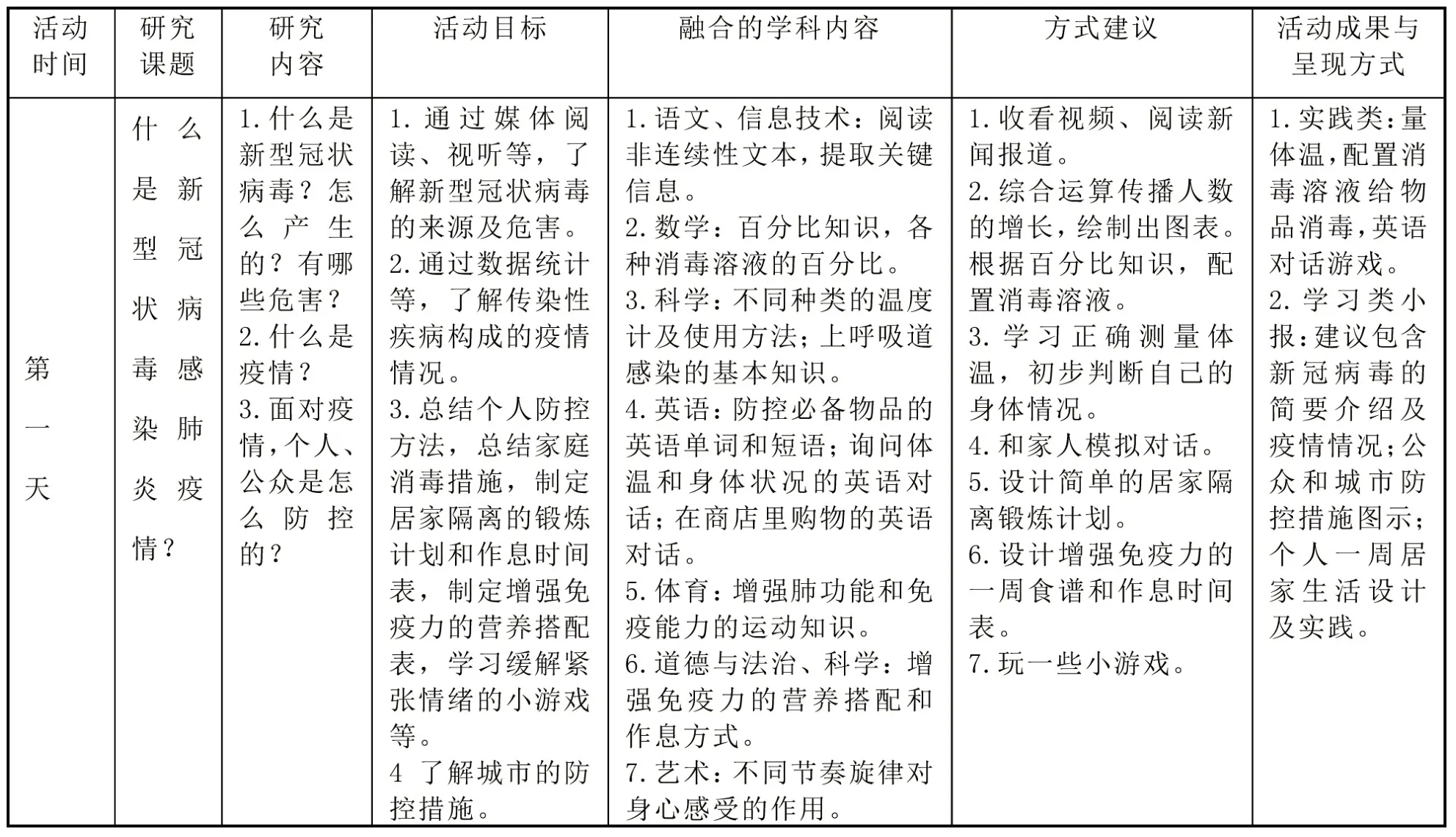

当前,新冠肺炎阻击战是一本真真切切的活教材。谢家湾小学以《世卫组织为何将新型冠状病毒感染的肺炎疫情列为国际关注的突发公共卫生事件》为主题,设计小学高年级为期一周的项目式学习活动表。[4]在大主题下分为5 个探究小主题,每个小主题下又提供若干个小问题为探究学习内容,每一天的探究活动都设定合理的“活动目标、融合的学科内容、活动方式建议、活动成果与呈现方式”(如表1)。

表1 项目式学习活动表

这样以学生为中心,从生活情境、社会热点中发现问题,并转化为活动主题,通过探究、整理、制作、体验等方式,开展跨学科实践性学习活动,有助于提高学生责任担当、价值体认、问题解决、创意物化的意识和能力。学生通过对探究主题的探索和研究,在“搜集、整理、分析、综合、评价和创造”等认知活动中,提高视野广度和思维深度。这不仅能强化学生的高阶思维技能,还能帮助学生在不同学科领域之间建立更完善的知识体系,进行更有意义的研究。项目式学习可以让学生看到生活与课本、科学与人文、以及个人生存与人类命运之间的联系,语文教师成为发展文化、创新文化的开拓者。这一学习方式为语文教育打开了一扇新窗户,更是打开了新思想、新文化的闸门。从常识来看,应该建构典型的语文教育,但随着时代的发展,第三种文化的提出,学科的边界逐步打开,倘若语文还要那么坚守自己的边界,语文就可能衰败。[3]语文教学要在内容上、理念上打开边界,实施项目式教学,从而丰富、发展“第三种文化”。为学生开辟新领域、新视野、新方式,引领学生迈进新境界,从而更好地落实核心素养。