投资冲动、债务扩张与地方政府激励目标

王文甫 艾 非

(西南财经大学 财政税务学院,四川 成都 611130)

一、 引言

自2008年以来,中国经济的一个核心事实是地方政府表外债务的扩张(Bai et al.,2016)。根据审计署公布的全国政府性债务审计结果,截至2013年6月底,全口径地方政府债务为17.89万亿元,相较于2010年末增长了66.93%(曹婧 等,2019)。(1)“全国政府性债务审计结果”,http://www.gov.cn/gzdt/2013-12/30/content_2557187.htm。在随后的年份,中国地方政府债务又经历了一轮快速增长。根据中国社会科学院的估计,截至2017年末,中国地方政府负债总额约为35万亿元。(2)“中国社科院,地方政府债务风险有多大”,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_5119321。以这一数据计算,2013年6月—2017年末,中国地方政府债务增长了约95.64%。政府债务更高的地区往往更依赖投资拉动经济,投资导向的增长方式会降低地方发展质量并对地区长期经济发展带来不利影响。理清地方政府债务扩张的原因,对降低地方政府债务、促进经济高质量发展具有重要的意义。

那么,是什么因素导致了地方政府债务的扩张?2008年金融危机之后数年的地方政府债务快速增长可能受到全国性财政扩张的影响(Bai et al.,2016),但后续的债务持续扩张则是地方政府对投资的主观偏好导致的。大量研究指出,地方政府激励制度对于地方政府行为产生了巨大的影响。在中国“区域分散的经济管理和集中的干部管理”下,地方政府会对绩效考评指标做出强烈的反应(Li et al.,2005;周黎安,2004),这进一步影响了地方政府的支出和借贷等行为(陈志勇 等,2014;吴敏 等,2018)。理解不同地方政府激励目标对政府行为的影响是构建更加合理的地方政府激励制度的基础,也是实现经济高质量发展的关键一环。(3)“白重恩:高质量发展 怎么激励地方政府”,http://opinion.caixin.com/2018-03-06/101217467.html。

为此,本文在一个包含政府决策行为的动态随机一般均衡模型中考察了不同地方政府激励目标对地方政府债务和支出扩张的影响。相较于已有研究,本文的创新点主要体现在:第一,在一个动态框架中讨论了不同政府激励目标对政府投资和借贷行为的影响,为讨论地方政府激励制度设计问题提供了理论基础。本文还对不同的政府目标进行了单独分析和讨论,这对理清不同目标要素的具体作用机理具有重要的意义,可以在此基础上更进一步探讨税制优化和激励机制设计相结合等问题。第二,讨论了地方政府债务扩张以及债务监管困难问题,并且从地方政府激励目标角度提出了解决债务监管强度设定困难的思路。第三,在研究中纳入了更加符合中国实际的政府优化过程。已有的宏观研究文献大多将政府决策行为作为外生冲击给定,由此导致无法有效分析地方政府的决策行为。一些研究基于Ramsey和纳什均衡框架讨论政策问题,但没有考察中国地方政府目标函数的设定问题。本文为从宏观角度研究政府决策提供了新的思路。

二、文献综述

(一)中国地方政府激励目标的制度基础

中国地方政府受到的激励有其制度背景。这种制度背景可以总结为两点,即区域分散的经济管理和集中的干部管理(Du et al.,2007;Xu,2011;钱颖一 等,1993)。由此分别形成了地方官员激励的分权激励和政治激励(Qian et al.,1998;Qian et al.,1997;刘伟,2016)。地方政府在经济决策中具有足够的自主权,这解决了政策制定的信息问题;中央政府具有地方官员的任免权,官员晋升成为最重要的政治激励手段。同时,晋升激励还构成了地方官员激励中的“晋升锦标赛”(周黎安,2004;周黎安,2007)。(4)相关研究讨论了更多晋升激励的细节。有研究指出激励作用的强弱还和官员年龄、任期的延长等因素有关(Yao et al.,2015;徐现祥 等,2010),且激励目标还会出现自上而下“层层加码”的状况(Li et al.,2019;周黎安 等,2015)。少量文献对产出晋升激励的存在性提出了质疑,其中最全面的讨论可以参见陶然等(2010)。总体来看,没有充分的理由否认政治激励,已有研究大多肯定了经济绩效和官员晋升概率之间显著的正向关系,中国地方官员确实存在政治激励(刘伟,2016)。

晋升激励中的考核目标是地方政府激励目标的主要构成因素。Tsui et al.(2004)指出,中国地方各级官员与上级签订的目标责任合同中有60%的内容可能与经济建设相关。这种GDP和投资的偏好在政府五年和年度经济计划中也有反映。(5)政府五年计划和年度计划中最重要的内容之一就是设定关键经济指标目标,如国内生产总值增长率、工业增加值、财政收入和支出,以及一些社会发展目标(如人口增长和环境保护)。五年计划在《中国国民经济和社会发展五年计划纲要》中发布,年度计划在《政府工作报告》中发布。2013年,中共中央组织部印发了《改进地方领导班子和领导干部政绩考核》的通知,指出“不能仅仅把地区生产总值及增长率作为政绩评价的主要指标”“加强对政府债务状况的考核,把政府负债作为政绩考核的重要指标”。短期来看,GDP最易统计、分歧较小且相对公平,将仍然是考核干部政绩的重要参考指标(刘伟,2016)。实证研究也大多发现地方官员晋升可能性随经济绩效的提高而提高(Chen et al.,2005;Li et al.,2005;Yu et al.,2016)。除了GDP增长率,政府收入的增加也是绩效考评的重要部分。Guo(2007)的研究发现政府收入增加(即财政激励)提高了官员晋升的可能性,并且财政收入的影响大于晋升激励。可见,中央对于地方政府绩效的考评强化了地方政府对于产出、投资和收入这类具有增长性质的目标的追求。

相关研究还指出,晋升激励导致地方政府对绩效指标的极大关注,这也是地方政府投资上涨和短视的重要原因之一(Ren et al.,2019;张军 等,2007;王贤彬 等,2010;吴敏 等,2018)。投资扩张需要额外的资金来源,在投资冲动的驱使下,晋升激励也成为地方政府债务扩张的一个重要原因(邓晓兰 等,2019;纪志宏 等,2014)。(6)同时,晋升激励还会导致地方政府土地供给、政府补贴和税收优惠等行为的变化,更进一步还可能导致不良贷款率提升、政府对企业的R&D补贴下降、企业实际税率上涨和GDP注水上升等问题(范子英,2015;顾元媛 等,2012;卢盛峰 等,2017;钱先航 等,2011;汤泰劼 等,2019)。相关研究和本文关系不大,这里不再详细论述,有关晋升激励更详细的讨论可以参见刘伟(2016)、刘瑞明等(2010)及其他相关文献。

总的来看,现有研究大多证实在中国区域分散的经济管理(分权激励)和集中的干部管理(政治激励)之下,地方政府行为受到了晋升激励的显著影响。在绩效考评模式下,产出、投资和收入是最受关注的激励目标。这导致地方政府表现出了更大的投资和经济扩张冲动。这也是投资率上涨以及地方政府债务扩张的重要原因之一。在分析地方政府投资和债务扩张问题时,有必要将地方政府的晋升激励和绩效考评纳入分析框架中。

(二)地方债务的增长

中国经济的一个核心事实是地方政府表外债务的扩张(Bai et al.,2016)。债务增长提高了政府可用财力,这在短期可以刺激经济,但在长期会为经济带来风险(梁琪 等,2019;彭冲 等,2019)。相关研究大多认为,地方债务对经济增长的促进作用,有随债务规模与地方财力规模之比增大呈现先增后减的情况(Checherita-Westphal et al.,2012;Reinhart et al.,2010;郭步超 等,2014;吕健,2015)。

和本文研究密切相关的一个问题是,地方政府的债务为何会出现大规模的扩张?一个最直接的观点认为基层政府财政困难是导致地方债务规模扩张的主要原因。但后续研究大多否认了这种观点,认为晋升考核机制以及由此带来的投资冲动才是主因(范子英,2015;黄春元 等,2015)。债务的扩张和政府支出的扩张密不可分。相关研究认为,“GDP晋升指标”或者“地方官员之间的竞争”导致了地方政府支出冲动,支出的扩张导致地方债务出现了大规模的上涨(邓晓兰 等,2019;郭玉清 等,2020;纪志宏 等,2014)。这种债务扩张一方面来源于地方官员增大自身政绩的冲动,另一方面也是相邻或相似地区的举债融资策略行为互动的结果(吴小强 等,2017)。

有文献提出其他导致地方政府债务扩张的因素。钟辉勇等(2015)、冀云阳等(2018)指出,项目制和专项转移支付会导致地方政府债务显著上涨,而常晨等(2017)认为新城建设是导致地方政府扩张的原因。张莉等(2018)、杨继东等(2018)指出,土地作为政府融资的抵押品,土地出让收入的上涨提高了地方政府用于借贷的抵押品价值并增加了地方政府债务。究其原因,地方政府对于专项转移支付和新城建设的偏好,都有地区之间GDP和经济绩效竞争的背景。土地作为融资工具得到的资金也大多用于基础设施建设(张莉 等,2018)。上述政府债务的扩张依旧可以追溯到地方政府对于产出和投资的偏好上。

综上,已有文献大多认为中国地方政府债务扩张和地方政府考核目标以及由此带来的投资冲动密切相关。(7)还有一些文献讨论了公共池和预算软约束等问题(方红生 等,2009;龚强 等,2011)。公共池问题根源在于公共支出的成本和收益的不匹配。预算软约束的核心思想是,一个想要社会福利最大化的中央政府会对陷入债务危机的地方政府进行救助,在这种预期下,地方政府就有动力进行过度借款和扩大财政支出。相关研究可以参考龚强等(2011)、罗长林等(2014)的讨论。地方政府支出动机的考察对于思考债务和投资扩张至关重要。

(三)现有研究的不足

结合已有文献分析可以发现,地方政府晋升激励对地方政府投资和债务的扩张具有重要的作用,但相关文献并未讨论不同激励目标产生影响的差异性。实证研究难以获得不同激励情况下的反事实结果,也就无从考察不同目标的作用差异。现有宏观理论研究则大多将地方政府支出和决策行为当作外生给定(8)大多数文献的设定都是如此,这里不再进行列举。,无法有效讨论政府激励问题。部分文献在考察政府行为方面做出了一些有益的探索。如朱军等(2018)将其他地区的产出等因素纳入本地区的支出规则,以考察政府间的策略互动;梅冬州等(2018)则给出了一个地方政府在基建支出和消费性支出之间优化的目标函数(9)梅冬州等(2018)认为并不是一个完全的政府优化,因为其考察了政府在两种支出之间的资金分配,没有发现地方政府基于自身目标优化其总体支出水平并对整个经济系统进行干预的过程。。这些研究并没有在真正意义上讨论政府的优化过程。还有一些文献将政府行为内生化并讨论了政策选择问题(10)在财政竞争和激励的模型中纳入动态过程是有益的(Agrawal et al.,2015;Wildasin,2011)。黄炎龙等(2011)、贾俊雪等(2012)在一个动态一般均衡模型中考察了Ramsey 最优财政货币政策问题。赵扶扬等(2017)通过一个包含Ramsey优化的DSGE模型讨论了土地财政问题。朱军等(2019)在一般均衡中引入策略博弈分析了财政部门和中央银行的协作与冲突。贾俊雪等(2019)在一个异质性模型中探讨了Ramsey最优财政货币政策。,但并未探讨地方政府目标问题。已有研究的关注点大多集中于最优政策上,大多假设地方政府以居民效用最大化或经济稳定为目标,但在中国“向上负责”、注重生产性投资轻社会投资的背景下,地方政府可能并不遵循居民效用最大化目标(尹恒 等,2011;Chen et al.,2005;Xiong,2018)。

不论以产出和投资为基础的晋升激励,还是以收入为基础的财政激励,都和以居民效用最大化为基础的中央计划者存在差别。根据对晋升激励文献的总结,地方政府目标是导致地方政府支出冲动和债务扩张的重要因素之一,单纯以居民效用最大化作为目标分析地方政府财政问题可能会低估地方政府的支出冲动。讨论不同激励目标的影响具有重要的理论和现实意义。为此,本文将在一个动态模型中着重考察不同激励对于地方政府投资和借贷行为的影响,以为地方政府激励设计提供理论支持。

三、模型设定

本文以Smets et al.(2007)、Fernández-Villaverde et al.(2015)为基础,建立一个动态一般均衡模型。模型中包含了常见的消费习惯、资本调整成本、价格粘性和工资粘性等要素。与Fernández模型相比,本文的不同之处主要体现在:一是政府进行了生产性支出,即政府支出中的一部分形成了公共资本。这反映了中国财政部门通过基础设施建设影响生产率的行为。二是地方政府支出不再遵循单纯的规则,而设定为具有一定优化目标的行为主体。这种设定有助于分析地方政府面临不同激励时的决策差异。本文赋予地方政府更加丰富的目标函数的设定形式。这里描述地方政府的设定,随后再描述其他部门的设定。(11)其他部门设定更加详细的讨论可以参见Smets et al.(2007)、Fernández-Villaverde et al.(2015)。

(一)地方政府行为

地方政府会根据自身目标函数决定支出和借贷水平。这里考察不同的目标选择对政府支出的影响。(12)研究中最好能找到一个复合的尽可能拟合了现实情况的综合目标,根据这种目标可以更加有效地分析地方政府的行为。本文的研究并未构造一个综合的目标,而是考虑了四个子项的目标。主要基于:一是各种单独目标的研究得到了很多有益的结论(赵扶扬 等,2017;朱军 等,2019),同样具有学术价值;二是分开讨论不同目标便于分析不同目标要素的具体作用及其产生作用的机理;三是由于具体要素和权重参数难以确定,研究中确定实际目标函数形式的难度较大。

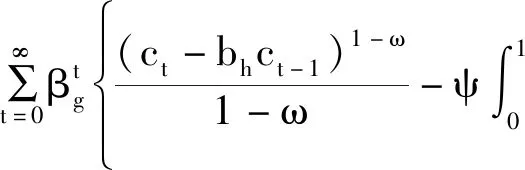

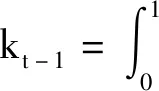

第一类目标设定为常见得中央计划者的居民福利最大化形式。这也是其他几类目标设定的参考标准。具体设定如下:

(1)

ln εgt=ρβgln εgt-1+eg

(2)

ln εbft=ρbfln εbft-1+ebf

(3)

其中,ρβg和ρbf分别为政府偏好冲击和债务监管冲击的自回归系数。

第二类目标设定为经济产出目标。具体设定如下:

(4)

其中,yt为t期的产出水平。与官员的GDP晋升激励相对应,地方政府因更高的产出水平获得更高的效用。目标设定中的一个众所周知的现象是“棘轮效应”:高能力的代理人倾向于在当前阶段不努力,以避免在下一阶段面对更高的目标。中国的政治晋升制度试图选拔能力强的地方官员(Yao et al.,2015),高能力的官员有动力表现得更好,以向其上级展示其能力。这表明棘轮效应并不适合中国官员晋升问题(Li et al.,2019)。为此,这里的激励目标并没有设定为增长率形式,而是产出的对数。在这种设定下,实际效用是不同时期产出对数的加权平均。

第三类目标设定为资本形成目标。目标函数考察公共投资和私人投资水平。地方政府除了将产出水平作为考评指标以外,还可能将在职期间的资本形成作为考评指标,地方官员的晋升激励推高了全国总体的投资和可视化公共品的增长(王贤彬 等,2010;吴敏 等,2018)。这一点在每年的政府工作报告的资本增长目标的设定中也有体现。这表明晋升激励下地方政府除了关注经济增长,还偏好可以被中央观察到的投资形成等变量。具体设定如下:

(5)

其中,gkt和it分别为政府和私人投资。

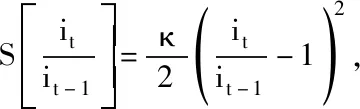

第四类目标设定为政府收入目标。Guo(2007)认为,政府收入增加(即财政激励)提高了官员晋升的可能性,并且财政收入的影响大于晋升激励。陶然等(2010)认为,收入最大化的逻辑比晋升锦标赛的GDP考评逻辑更简单且统一,收入最大化同样可以解释中国经济转型过程中的主要现象。具体设定如下:

(6)

其中,τct、τlt、τkt分别为消费、劳动、资本税率,wtlt为个人劳动收入,rktkt-1为投资收益,Ωt为政府一次性总额税。这里政府将最大化其债券以外的收入。

式(1)~(4)描述了本文需要考察的不同政策目标。参照Bodenstein et al.(2019)、朱军等(2019)的方法,本文将根据上述方程优化政府投资性支出gkt。政府支出中的另一部分用于政府消费性支出gct,这种支出类似于政府支出的无谓损耗。(15)实际上,这类支出中还包含各种保障性支出等会提升居民效用的支出,但鉴于本文主要考察生产和基建类支出的变动,这里不对保障性支出等类型的支出进行更细致的刻画。另外,政府债务主要用于基建类的支出,实际应用中也不存在很强的保障和消费性政府支出的波动。政府支出在稳态时占总支出的αg部分,政府消费性支出占政府支出的αgc部分,有

gt=gct+gkt

(7)

(8)

kgt=(1-δkg)kgt-1+gkt

(9)

其中,kgt为政府公共资本存量,δkg为公共资本折旧系数。

地方政府的预算约束为:

(10)

其中,∏t为t期通胀水平,Rt-1为地方政府债务利率。政府对个人消费支出ct、劳动工资wtlt和资本收益rktkt-1进行征税。总额税Ωt用于校准政府债务水平Bt为稳态产出的40%。(16)当地方政府拥有不同的贴现系数时,数值会被重新优化决定。这一问题将在下文进行分析。

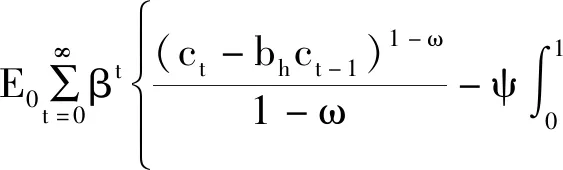

(二)家庭行为

家庭最大化其效用函数:

(11)

其中,ct为t期居民消费水平,ljt为居民劳动时间,bh为消费习惯参数,ω为消费的跨期替代弹性,ϑ为劳动的跨期替代弹性,β为居民效用贴现系数,ψ用于控制居民劳动时间为1/3。不同类型的劳动ljt由式(10)加总为同质劳动:

(12)

其中,ξw表示各种劳动间的替代弹性。

家庭需要支付消费税τct、劳动收入税τlt、资本收益税τkt以及总额税Ωt,即家庭预算约束为:

(13)

(14)

其中,wjt为支付给第j种劳动的实际工资,yt为总产出。中间产品厂商在实际工资水平wt下雇佣同质劳动。各种劳动的需求为:

(15)

同时,根据零利润条件:

(16)

(17)

根据式(11)~(17),家庭效用最大化的一阶条件可以写为:

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

其中,λt和qt为拉格朗日乘子。

(三)最终产品厂商行为

参照Rotemberg(1982),厂商部分使用价格调整成本的方式设定价格粘性。厂商被分为最终产品厂商和中间产品厂商,最终产品厂商将中间品厂商的商品加工为最终产品。完全竞争的最终产品厂商通过以下生产函数将中间产品加工为最终产品:

(23)

其中,εt为中间产品替代弹性。类似于Smets et al.(2007)和Galí(2015),这里有εt=(1+λpt)/λpt,λpt=ρλλpt-1+εpt,其中ept为独立同分布的成本冲击。

最终产品厂商最小化其成本,可以得到每种中间产品的需求函数:

(24)

其中,yt为总需求。最终产品的价格为:

(25)

(四)中间产品厂商行为

中间产品是由垄断竞争企业生产的。生产技术满足柯布-道格拉斯函数形式:

(26)

其中,kit表示由企业租赁的资本,lit表示由企业雇佣的劳动,kgt-1为政府投资形成的公共资本,α为资本产出弹性,αg为政府资本的产出弹性。厂商追求利润最大化,即

(27)

其中,φp为价格调整成本参数,∏为稳态通胀水平,Pit为t时期商品i的价格。对式(27)进行优化可以得到厂商的一阶条件为:

(28)

(29)

其中,mct为厂商的边际成本,wt为工资水平,rkt为投资收益率。

在对称均衡下,可以得到一条扩展的菲利普斯曲线:

(30)

(五)中央银行

中央银行实施下列泰勒规则:

(31)

参数φR∈[0,1),表示利率平滑度。参数γ∏>0,γy>0,是对由目标∏和稳态产出y产生的通胀的响应。

(六)市场出清条件

模型中产品市场均衡为:

(32)

其中,等号右边的后两项对应于前文的价格调整成本和工资调整成本。

由于所有公司都有相同的资本-劳动比,故

(33)

总生产函数可以写为:

(34)

四、参数校准

(一)参数校准

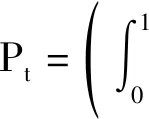

对于各类生产性参数,参照仝冰(2017)的讨论,通过计算收入法GDP中各种要素所得得到其具体数值。根据历年《中国统计年鉴》数据,1999—2017年劳动者报酬占GDP的比值的均值为0.548,故将α设定为0.548;资本折旧率δ和δg设定为0.025,即假定资本的使用年限为10年(仝冰,2017)。参照刘凯(2018),政府支出占GDP的比值αg设定为0.20,生产性支出(1-αgc)设定为1/3,即αgc为0.67。

关于价格和工资粘性,参照Rotemberg(1982),由模型计算得到φp和φw分别为223.96、1301.97,对应于Calvo交错价格设定中的不能调整价格的概率为0.75(梅冬州 等,2018)。不同劳动的替代弹性εw和中间产品的替代弹性ε为21.00,由此得到λp为0.05。

货币政策方面,泰勒规则相关系数φR、γ∏和γy依照习惯分别设定为0.70、1.35和0.25。政府财政相关参数中,各类税收参数参照骆永民等(2019)的设定,将消费相关税收设定为0.25,个人劳动所得税率设定为0.10,资本和企业所得税率设定为0.20。稳态政府债务水平设定为产出的40%,可以得到Ω为-0.15,这表示政府对于居民的正转移支付。

本文主要考察成本冲击、债券监管强度冲击以及政府短期偏好冲击。其中,成本冲击参照Galí(2015),将参数ρλ设定为0.50。这一较低的延续性参数反映了经济所面临的意外负向冲击。将债券监管强度冲击和政府短期偏好冲击的持续性参数ρbf和ρβg设定为0.80,这两个参数影响了波动的持续性,但不会对本文的结论产生影响。将成本冲击方差设定为0.01,将债券监管强度冲击方差设定为0.10,将政府短期偏好冲击方差设定为1.00。差异化的方差反映了不同冲击发生的可能的量级。成本冲击为实际经济冲击,波动相对较小;政府短期偏好冲击反映了地方政府的主观偏好,可能由于任期、换届等因素出现巨大波动,为此给定了政府短期偏好冲击比实际冲击更大的方差;债务监管冲击除了反映地方政府的主观偏好,还反映了中央监管强度的变动和各种发债手段(如城投公司等)的使用,为此给定了一个比偏好冲击更大的方差。由于本文着重关注同一冲击下不同政府目标带来的政府行为的差异,而不是不同冲击之间波动大小的比较,冲击方差的大小并不会对本文的结论产生影响。

上述参数的设定在表1中进行汇总。

表1 相关参数的设定

(二)政府偏好参数的设定

这里需要考虑的地方政府核心参数有βg和ψB。βg反映了政府目标函数的贴现,当βg较小时,地方政府更加短视并看重当前的效用。本文对βg取0.97、0.98(小于私人部门系数,更加看重当前效用)和0.99(与私人部门贴现系数相同)。(18)0.99是大多数文献对于效用贴现系数的设定,是无风险利率的倒数。0.97常见于很多描述短视居民借贷的文献,如Iacoviello(2005)、Iacoviello et al.(2010)。虽然0.97和0.99在数值上差别很小,但由于效用贴现系数指数化的影响,两种设定下不同时期效用的偏好却存在巨大的差异。这种差异足以反映政府的短视。ψB反映了政府对于债券水平偏移的看重程度,对应数值越大,则表示越看重对应的效用。这里设定ψB分别为1.20和0.60,以反映不同的债券监管强度。(19)这个变量的相对大小具有比较意义,但具体数值本身并没有明确意义。取这两个值是为了使得不同目标下的变量反应程度和效用最大化情形可比。

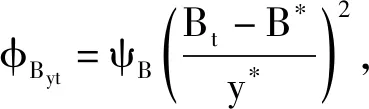

五、模型结果分析

(一) 跨期偏好变化与支出、债务增长

由于任期和官员交流机制等原因,地方官员往往表现出短视特性(刘瑞明 等,2015)。这里将先讨论政府短视和债务监管的综合影响。政府贴现系数βg的大小反映了政府各期效用的权重,βg的数值越小,表明政府越看重短期效用。通过调整βg的大小,可以判断政府更加看重短期效用时支出和借贷行为的变化。债务监管强度系数ψB反映了地方政府对债务目标的看重程度,ψB越大,债务监管的强度越大。

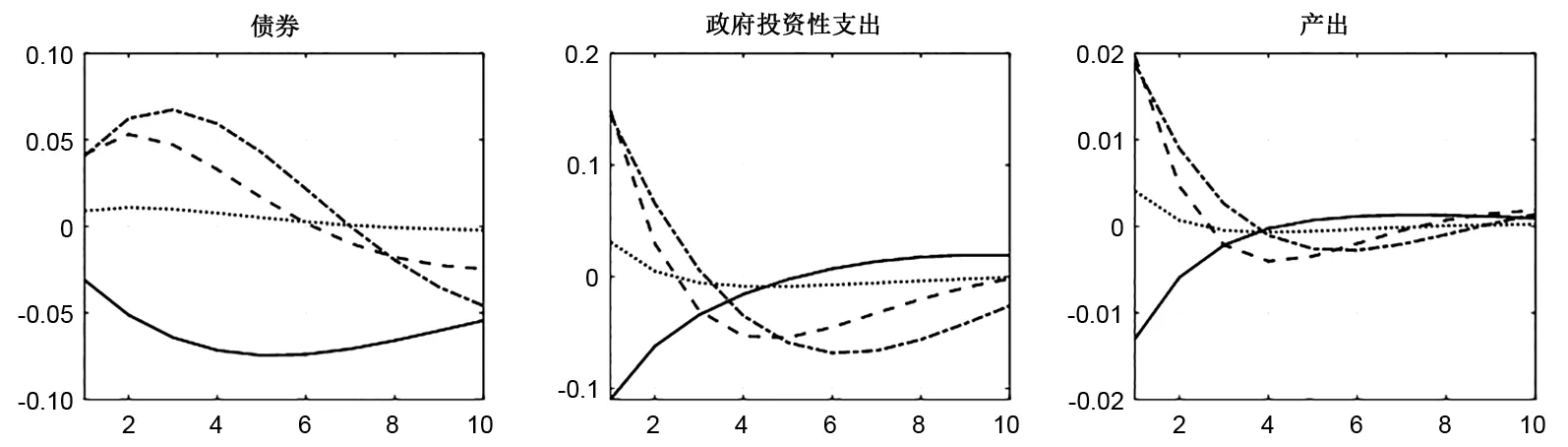

图1展示了在不同效用贴现系数(βg=0.99、0.98和0.97)下债务监管放松(ψB发生冲击)对政府的支出和借贷的影响。图1中的三列小图分别展示了地方政府遵循收入目标、产出目标和投资目标时的政府投资性支出和债务变动。为了比较不同贴现系数的差异,这里的债务表示为债务的实际值,政府投资性支出表示为波动。在图1第二行各小图,额外标注了βg=0.97时的稳态债务水平(图中点线),以对比不同情况下稳态的差异。

首先,比较静态分析发现,政府稳态债务相对于最优水平的偏离来源于政府相对于居民的短视(βg<β)。对比图中点线和点划线可以发现,在所有的地方政府目标下,βg<0.99时的稳态政府债务水平不会发生偏离。(20)由于当βg=0.99时,债务监管的变化并不会导致政府债务的偏离,图中点划线既反映了稳态水平,也是冲击反应曲线。当βg<0.99时,政府稳态债务水平会高于设定的目标水平。此时,政府愿意为了跨期的资金转移而承担额外的利息损失。债务水平相对于目标水平偏离的大小受到具体政府目标的影响。其中,投资目标下的偏移最大,产出目标其次,收入目标最小。这说明,在政府存在短视的情况下,不同地方政府目标会导致不同的地方政府支出行为。其次,债务的监管强度发生变化时,政府投资和债务的波动大小也同样依赖于政府贴现系数和激励目标。贴现系数越高,政府越看重当期效用,冲击发生时政府的债务和支出扩张越大。产出和投资目标下,政府债务和支出的扩张大于收入目标。以上结果说明,虽然发展经济的目标都会导致政府支出的扩张,但不同目标对于政府支出的影响程度存在巨大差异,有必要区分不同目标进行讨论。

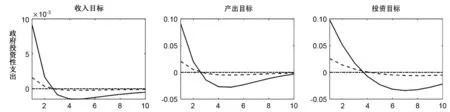

图2 不同地方政府目标下跨期偏好冲击的反应

注:在产出、投资和收入目标中,设定βg=0.97;在居民效用目标中,设定政府效用贴现参数和居民相同以反映居民效用最大化的结果,即βg=β=0.99。图为偏好系数增大一个标准差的结果。

图2展示了不同目标下正向偏好冲击的影响。(22)政府偏好的正向冲击导致政府更偏好短期效用。首先,跨期偏好冲击在产出、收入和投资目标下,都带来了政府支出的扩张。其中产出目标和投资目标下政府支出和债务的扩张水平相似,收入目标下的波动程度较低。这和前面的结论相似,即不同目标对于政府财政扩张的影响程度不同,产出和投资目标下财政扩张的程度更大。其次,与其他目标不同,居民效用目标下政府效用贴现系数的增大导致了政府支出的下降。这说明出现在大多数文献中的居民效用最大化目标可能和其他目标下的政府行为存在差异。

基于上述分析可以发现,政府支出和债务扩张的问题都和政府短视相关。由于选举、官员调动和晋升等,政府官员往往表现出短视特征(Aidt et al.,2007;Bonfiglioli et al.,2013)。基于中国问题的研究发现,随着年龄和任期等因素的变化,官员受到的激励也存在不同(王贤彬 等,2009;肖洁 等,2015;徐现祥 等,2010)。当临近晋升或者选举期限时,官员会更偏好短期效用。政府短视是中国以及世界其他国家债务问题的共同原因之一。

中国债务问题还具有中国自己的特征。基于上述结果可以发现,政府债务的偏离和政策扩张的波动程度与政府目标有关。在βg=0.97的情况下,收入目标的稳态债务上涨到了约1.63,而投资目标的稳态债务上涨到了约1.80。偏好冲击的结果也展现了居民效用最大化目标和其他目标完全不同的动态特征。地方政府激励目标的差异会导致激励结果和政府行为的不同,有必要进一步分析不同目标下政府行为的差异。事实上,不同目标影响的差异取决于不同目标所包含的要素的差异。

(二)债务监管强度确定的困难

地方债务偏高已经成为中国地方财政的一个重要问题,但债务监管强度一直难以确定。中央政府一直在寻找控制地方政府债务和激发地方发展积极性之间的平衡。(23)有关政府债务治理变迁更详细的讨论可以参照郭玉清等(2019)、Bai et al.(2016)。1994年预算法之后,“中央一方面禁止地方发行债务,另一方面又默许平台公司扩张表外债务”(郭玉清 等,2019)。2008年之后,为了应对金融危机的影响,中央发文允许地方政府可以通过地方融资平台和表外资金进行融资。(24)银监会银发〔2009〕92号文指出,要“鼓励地方政府通过增加地方财政贴息、完善信贷奖补机制、设立合规的政府投融资平台等多种方式,吸引和激励银行业金融机构加大对中央投资项目的信贷支持力度”。财政部建设司财建〔2009〕631号文指出,“地方政府配套资金可通过以下渠道筹集:……三是中央财政代理发行的2009年2000亿元地方政府债券资金;四是利用政府融资平台通过市场机制筹措的资金”。2010年刺激结束之后,地方依旧保留了通过债务获取资金的支出方式,中央则多次试图控制地方政府债务扩张。(25)2010年6月,《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》;2014年8月第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了关于修改《中华人民共和国预算法》的决定,新预算法对于地方政府债务做出了更加严格的规定;2014年9月,《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》;2018年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《地方政府隐性债务问责办法》,明确了债务的终身问责。但是,在地方不断出现新的融资方式、经济社会环境不断变化的背景下,确定合适的债务监管强度是一件非常有挑战性的工作。应该给予地方足够的自主权以发展经济,还是加强债务监管防止财政风险,如何把控债务监管力度都是一个非常棘手的问题。将债务纳入预算、债务终身追责等措施是否可以有效控制债务扩张也需要时间的检验。

为了便于讨论和对比,这里同时还包含了以居民效用为目标的结果。三种地方政府目标和居民效用目标结果的对比可以反映出不同目标下政府投资和借贷规模是否过强或过弱。

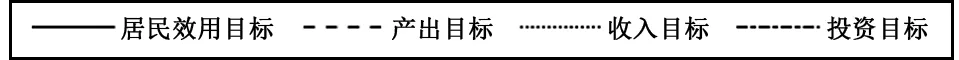

图3展示了当政府面对成本冲击时,不同目标下的债券、公共资本和产出的反应。图中对比了三组参数设定下的反应变化,第一行没有包含短视(βg=0.99)但依旧保留了一定程度的债务监管(ψB=1.20),第二行包含了政府短视(βg=0.97)和一定程度的债务监管(ψB=1.20),第三行设定了较低的债务监管(βg=0.99,ψB=0.10)。总结上述三组参数设定,第三行三种目标的参数和居民效用目标最为接近(但债务的监管强度依旧大于居民效用最大化时的设定),第一行额外包含了债务监管,第二行额外包含了债务监管和短视。如图3所示,在不利的成本冲击之下,所有目标下的财政政策都出现了扩张。这主要是为了应对价格粘性和经济的下行。(26)不论是居民效用最大化目标、产出目标、投资目标还是收入目标,经济下行都会带来效用的下降。虽然居民效用最大化目标在偏好冲击下的反应存在差异,但应对不利冲击时的反应却是相同的。政府支出的扩张为企业提供了更高的需求并增加了公共资本,抵消了成本冲击的不利影响,并为产量和价格的调整提供了时间。

对比不同参数下的结果可以考察政府短视和债务监管的作用。对比图3中第一行和第二行可以发现,政府短视明显增强了各类目标下的政府政策强度(两行图中相同类型的曲线)。相比之下,投资和产出目标下政府支出和债务扩张更加剧烈。考虑到投资目标下的稳态债务更高,投资目标下债务水平的扩张受政府短视的影响更大。对比图3中第一行和第三行的曲线可以发现,更低的债务监管强度显著提升了产出和收入目标下政府财政支出波动的水平。这说明,如果中央不对债务进行额外的约束,地方政府在面临冲击时倾向于实施比居民效用最大化目标更强的财政扩张政策,但同样的债务监管强度在某些情况下有可能是过高的。对比图3第一行和第二行可以发现,虽然实施了相同的债务监管强度,但当地方政府不具备短视特征时,对债务的限制又会过强。过强的债务监管会降低地方应对不利冲击的能力。这进一步加大了债务监管力度的把控难度。

图3的现实意义是,相比于居民福利目标,产出、投资和收入目标带来了更大的政府支出和发债冲动。这时适当的债务监管可以有效控制政府支出规模,使其逼近中央计划者的水平。同样,过度的债务监管也有可能伤害地方政府应对经济波动的能力。贾俊雪等(2017)指出,如果在政绩考核中过度强调政府债务问题,可能会对政府官员发展经济的积极性产生巨大的负面影响,为了规避债务问题对于晋升的不利影响,地方政府官员可能会采取“消极怠工”和“懒政”等机会主义行为。

正如现实中所发生的那样,准确确定债务监管强度是一件非常困难的事。在上述分析中,虽然可以通过调整ψB使得地方政府的行为接近居民效用最大化时的水平,但考虑到无法明确各地政府短视的程度、新的政府融资工具的使用以及信息损失等问题,很难确定一个合适的债务监管强度。通过额外监管来达到激励的最优化可能并不是一个最优的选择。导致这些问题的根源在于现行的各种政府目标下政府行为对债务监管和短视反应过于强烈。

(三)地方政府支出和借贷的动机来源

在本文模型中,影响政府政策的因素可以分为两类:一类是基于不同目标带来的政府投资和借贷动机的变化;另一类是模型内生化的稳定和限制因素,例如各种凸性和调整成本。由于函数的凸性、各种调整成本和泰勒规则,模型内部会有回归稳态与稳定经济的特性。所有目标下,模型内部的稳定机制都是相同的。这类稳定机制带来了模型的稳定,但不是投资和借贷差异的原因。结果的差异源于激励目标的不同。本文的关注点是,不同的激励目标到底起到了怎样的作用?

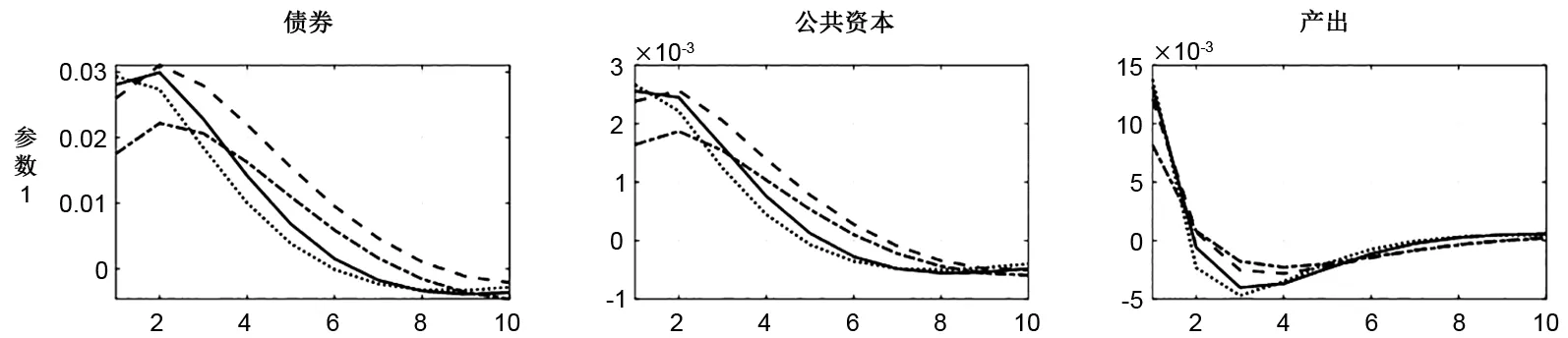

为了更加细致地讨论导致债务和信贷扩张动机的来源,这里将拆解不同激励中动机来源。投资目标包含政府投资性支出和私人投资两个部分。产出目标包含消费、私人投资、政府支出以及工资和价格调整成本。收入目标取决于政府获取收入的具体来源,即劳动所得税、资本所得税以及消费税的变动。由于劳动和资本所得税变动依赖于产出水平,收入目标可以表示为产出和消费的加总。不论受到何种激励的影响,地方政府在进行支出决策时,会综合考察上述因素的影响,并对不同因素的影响进行比较权衡。根据上述分析,前文所列政策目标包含三个核心变量,即消费、政府投资和私人投资。

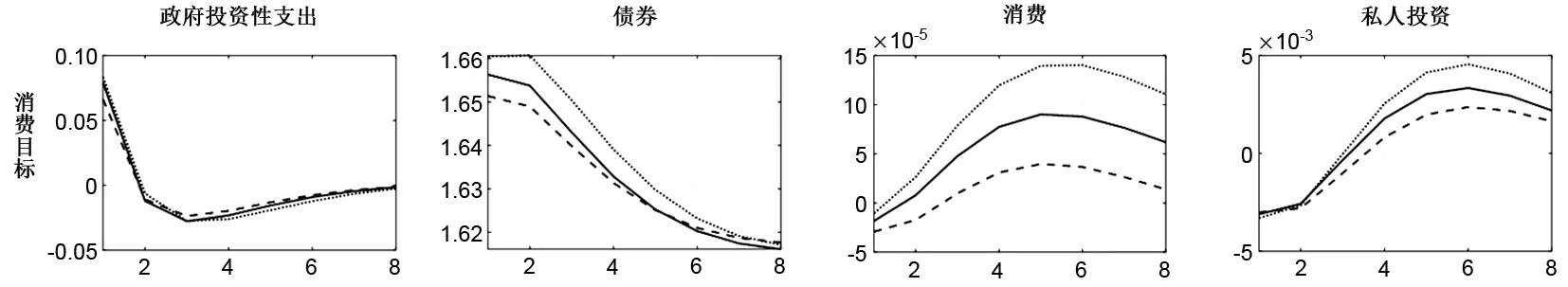

如图4和图5所示,本文考察了不同参数设定下三种细分目标下的政府支出和借贷行为。第一,对比图4各行和图5可以发现,私人投资目标下,政府支出的波动程度远大于消费和政府投资目标,对于私人投资的偏好导致地方政府面临不利成本冲击时更大的政策波动。综合来看,政府投资和私人投资之间存在一定的取舍关系,由于政府投资对于冲击的反应较弱,拉低了以投资为目标的政策波动程度,但投资目标下的程度依旧会高于消费目标。第二,短视和放松债务监管都会通过政府投资导致实际债务水平相对于目标债务水平的偏离。相比于其他变量,政府投资是政府更容易控制的变量。政府有更大的动力通过借贷进行政府投资,以增加短期内的投资总额。第三,对比图4各行和图5的不同曲线可以发现,在消费目标和政府投资目标下,债务监管强度的区别并没有明显地影响模型的冲击结果。在私人投资目标下,微弱的债务监管变化就导致了巨大的政府行为的变化。这为讨论政府激励问题提供了一种思路,即以消费为基础的激励比以投资为基础的激励具有更大的稳定性。

不论投资目标还是产出目标,私人投资都是其波动性的主要来源。如前文的分析,由于私人投资目标下,地方政府支出对债务监管和短视的强烈敏感性,以投资水平作为目标的地方政府会对中央债务监管变化的反应更加剧烈,这种敏感性大大提升了债务监管强度控制的难度。激励制度可以解决信息不对称问题,但当地方政府对于债务监管强度的反应过于强烈,信息不对称的问题又会重新出现。当中央和地方存在信息不对称时,建立合理的激励机制可能比增加控制手段更加有效。

根据图4和图5的结果,收入目标可能更具可操作性。在设计激励机制时,如果强化收入目标,那么可以通过调整税制达到不同的激励效果。现行的以增值税和企业所得税为主体的地方税种,可能会导致地区对产出的更大偏好。增值税虽然是针对消费者征的税,但税收属于企业注册地,从地方收入的角度来看,增值税更多与生产挂钩。增值税增强了地方政府对产出的偏好。如果发展以消费税或者财产税为主体的税种,可能降低地方政府对于政府债务监管的反应程度,这会大大降低制度设计和监管的难度。简单易行是制度设计的一个重要目标,但如何加强地方政府激励制度和税制的协调还需要更进一步的研究。

(四)稳健性检验

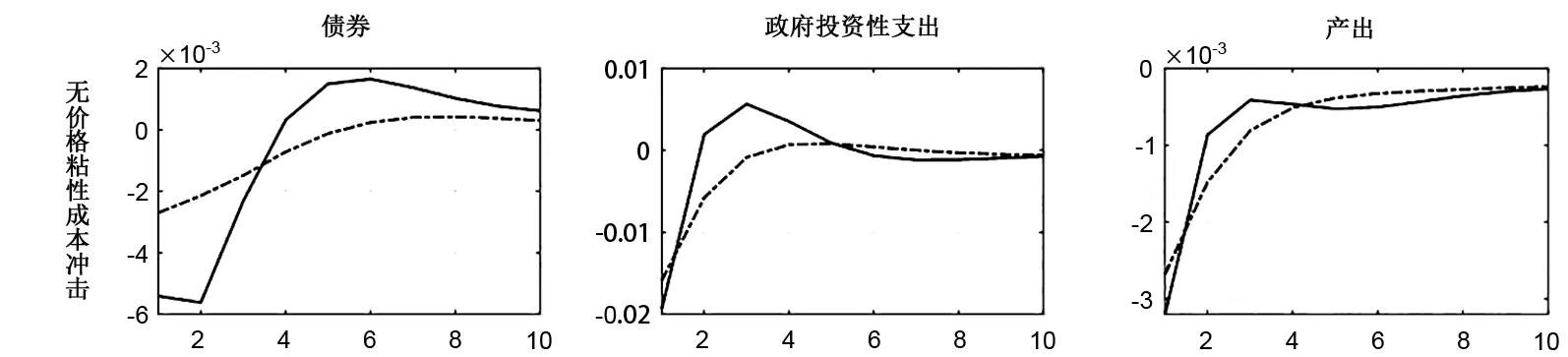

图6第一行展示了剔除价格粘性后的模拟结果。可以发现,在去除价格粘性之后,投资和产出目标下的政府债务均出现了下降。这和前文政府政策主要是为了应对不利经济冲击时商品和工资无法调整的推论相一致。

图6第二和三行展示了调整政府投资产出弹性的结果。在朱军等(2017)、饶晓辉等(2014)设定的产出弹性为0.10的情况下,投资目标会出现比本文参数设定发生更大程度的政策扩张。这强化了前文投资相关目标是政府支出波动来源的结论。(27)其他参数对于模型结果的影响较小,这里不再单独展示。

六、结论和启示

本文将不同的地方政府目标纳入一个包含政府优化行为的动态一般均衡模型,分析不同政府目标函数对政府支出、借贷行为的影响。结果表明:第一,地方政府短视造成了实际债务相对于目标债务的偏离,不同政府目标对于债务扩张表现出不同的放大作用。具体来说,投资目标对于稳态债务的扩张最大,收入目标最小;地方政府偏好发生变化时,居民效用最大化目标会与其他目标表现出不同的动态特征,不能使用居民最大化目标考察中国“向上负责”的地方政府晋升激励。第二,债务监管强度和政府效用贴现系数(政府短视)的变化影响了政府面对不利经济冲击时支出和债务扩张的程度。合适的债务监管强度可以使地方政府的支出强度逼近居民效用最大化水平,但当政府关注产出或投资目标时,地方政府行为因不同监管强度表现出巨大差异。现实和模型中债务监管强度都难以确定,不利于政策的制定和实施。第三,通过对不同要素的分析发现,地方政府对政府投资的关注导致了稳态债务的扩张,对私人投资的关注导致了债务监管强度对相关参数敏感且难以确定。改变地方政府对投资的偏好可以降低地方政府债务和债务监管强度确定的困难。

基于以上结论,地方政府激励制度设计有两条可行的思路。首先,如果将政府激励目标更多地设定成与消费、财产相关,可以降低中央债务监管强度设定的难度,简化机制设计。这也和当前“扩大国内需求,释放消费潜力”的政策导向相一致。其次,晋升激励和税制设计相结合可以放大税收激励的作用,这为地方政府激励制度设计提供了更广泛的思路。本文分析了不同目标的影响,但如何加强激励制度和税制的协调则需要更进一步的研究。