克氏原螯虾黑鳃上一种木贼镰刀菌的分离鉴定

赵楠 张世奇 唐自力 李浩 赵桂华,3

(1江苏农林职业技术学院,江苏句容 212400;2句容市水产技术指导站,江苏句容 212400;3句容市润泰生物科技有限公司,江苏句容 212400)

木贼镰刀菌[Fusariumequiseti(Corda)Sacc.1886]是1种世界性真菌,也是克氏原螯虾(俗称小龙虾)黑鳃上的1种真菌,小龙虾是该真菌的新宿主。之前尚未有在温带至热带地区的小龙虾中发现该真菌的报道。

最近几年的研究发现,在小龙虾养殖地区,由镰刀菌属(FusariumLink ex Fr 1809)引起的小龙虾黑鳃病(black gill disease)普遍发生,常常造成小龙虾死亡。黑鳃病又被称为镰刀菌病害(Fusarium disease)[1]。镰刀菌属种类繁多,是1类具有经济重要性的真菌。到2020年12月31日为止,该属共记载了1 662个种、亚种、变种和专化型,有一些种类是动植物的重要病原菌,有的也存在于土壤中。

在对螯虾科(Astacidae)和拟螯虾科(Parastacidae或Austroastracidae)虾类的研究报道中,茄镰刀菌[Fusariumsolani(Mart.)Sacc 1881][2-6]、尖孢镰刀菌(F.oxysporumSchltdl.1824)[7]、肉红色镰刀菌[F.incarnatum(Roberge)Saccardo 1848][1,6]等均能引起黑鳃病,但尚未见木贼镰刀菌引起小龙虾黑鳃病的报道。

为了更好地预防和控制小龙虾黑鳃病的发生和传播,首先要准确鉴定病原。本研究在实验室条件下的马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)培养基上,对感染小龙虾黑鳃病的病虾鳃片进行分离培养和纯化,得到了1个镰刀菌菌株,并通过形态学观察描述和DNA分子测序对其进行了种类鉴定,以期对小龙虾养殖和病害防控提供新的依据。

1 材料和方法

1.1 材料来源

2018年6月13日,在江苏省句容市润泰生物科技有限公司养殖基地采集患黑鳃病的小龙虾样本,装入标本袋,放在4 ℃低温冷藏箱备用。

1.2 组织分离方法

将病虾的黑鳃用自来水冲洗后,再放在灭菌水中清洗3次,取出,用灭菌纸吸干鳃上的水分,用灭菌的剪刀将病鳃片剪下,在无菌条件下转移到盛有马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)培养基的培养皿内,放在(25±2)℃的PRX-250A型智能人工气候箱内(RH 70%,黑暗)培养。用此方法共分离20皿120块黑鳃组织,4 d后取出检查,统计分离结果。对不同颜色的真菌菌落分别进行纯化、编号。本研究中的菌株标号为NLHf-3。对此次分离到的细菌不做进一步研究。

1.3 形态观察

将NLHf-3菌株接种到PDA平面培养基上,培养7~10 d(培养条件同1.2),观察菌落的生长情况。

将NLHf-3菌株接种到灭菌载玻片上的PDA培养基上[8],培养5~6 d(培养条件同1.2),待产生分生孢子后,做成临时玻片,在蔡斯(ZEISS Imager A1)光学显微镜下观察,观察分生孢子梗和分生孢子的形态,测量其大小(n=30),并拍照。再根据相关资料[9-11]进行形态学鉴定。

1.4 DNA提取、纯化和测序

该真菌的DNA提取、PCR扩增和测序反应的方法和步骤由南京金斯瑞生物科技有限公司协助完成。测序菌株代号为174(保存菌种NLHf-3,即黑鳃病真菌3号菌株)。

测序试验流程:(1)设计特异性引物。引物名称为ITS1(TCCGTAGGTGAACCTGCGG),ITS4(TCCTCCGCTTATTGATATGC);(2)提取基因组DNA;(3)合成引物,扩增ITS区全序列,扩增;(4)PCR产物纯化,即使用胶回收方法进行PCR产物纯化;(5)使用ABI3730XL测序仪对PCR产物进行测序;(6)在GenBank数据库中,通过NCBI的Blast检索系统进行序列同源性比对。

2 结果

2.1 分离结果

在120块黑鳃组织(见图1)上共得到真菌菌落73个,占60.8%;细菌菌落47个,占39.2%(本文不进行研究)。经初步鉴定,73个真菌菌落隶属于5属7种,其中包括木贼镰刀菌。其他的分离结果在本文中不进行讨论,另外单独发表。

2.2 木贼镰刀菌

Fusariumequiseti(Corda)Sacc.,Syll.fung.(Abellini)4:707(1886)[9-11]。

MycoBank Number:199819。

异名(Synonymy):SelenosporiumequisetiCorda,Icon.fung.(Prague)2:7(1838);Fusariumequisetivar.crassumWollenw.,Fusariaautographicadelineata3:no.921(1930)。

木贼镰刀菌种以下的分类单位有2个亚种,7个变种和3个专化型。

2.2.1 形态特征

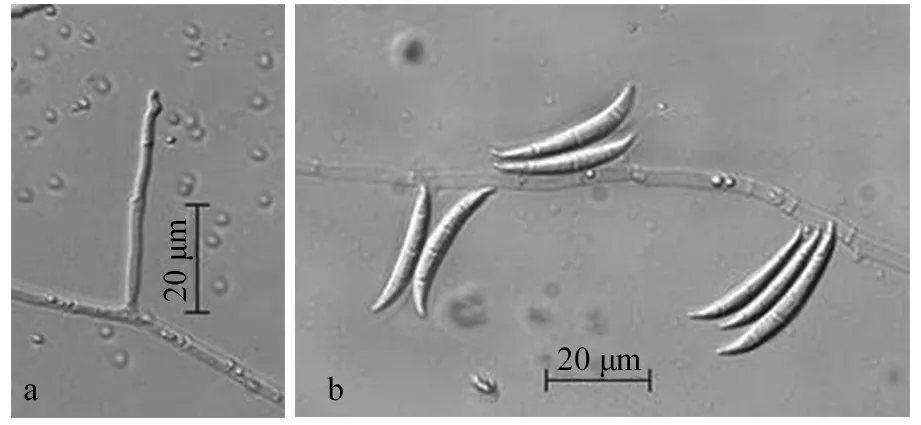

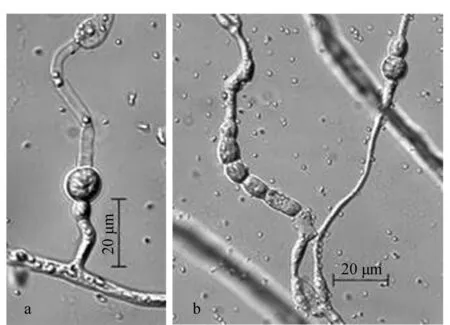

在PDA培养基上[(25±2)℃,RH 70%],菌落呈淡米黄色、疏松、棉絮状(见图2),平均日生长量约为1.1 cm。分生孢子梗单生(见图3)、具分枝,其上着生倒棍棒状的瓶梗,大小为(12.0~17.0)μm×(3.0~4.0)μm;大分生孢子形状变化大,呈纺锤形或镰刀形,3~5个分隔,具有明显的基细胞,或稍弯曲,孢体中间宽、两端渐收窄(见图3),大小为(31.0~47.0)μm×(4.0~5.0)μm;在PDA上小型分生孢子少。在菌丝上有厚垣孢子形成,单生或串生(见图4),表面较粗糙,呈球形或近球形,直径为7~9 μm。在人工培养基上不产生有性世代。

2.2.2 分子鉴定

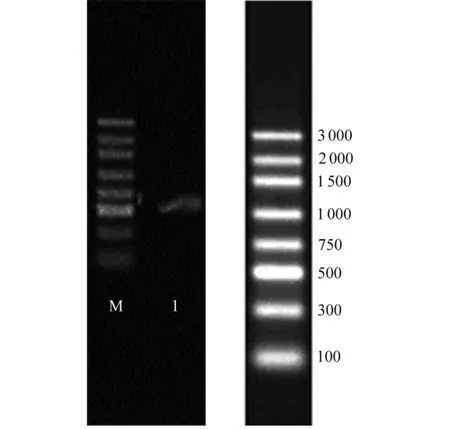

通过对NLHf-3菌株的菌丝进行DNA提取,用ITS1和ITS4的通用引物进行PCR扩增,得到长度为529 bp的特异性DNA片段。扩增ITS区全序列,结果见图5。

通过对扩增片段进行测序,用NCBI的Blast检索系统在Genbank数据库中搜寻相似序列,结果与库中登录号为MH290363.1和KY910876.1(包括小亚基核糖体RNA基因,部分序列;ITS1 5.8S核糖体RNA基因,ITS2完整序列;大亚基核糖体RNA基因,部分序列)的同源性均为99%,因此可以确定小龙虾黑鳃上的真菌菌株为木贼镰刀菌(Fusariumequiseti)。

2.2.3 4种镰刀菌形态比较

除了木贼镰刀菌外,在小龙虾黑鳃上还有茄镰刀菌、尖孢镰刀菌、肉红色镰刀菌等其他3种镰刀菌的报道[1-7]。这几种镰刀菌形态特征虽有异同,但是,如果不借助于DNA测序结果,仅从形态上区分它们还存在一定难度。4种镰刀菌分生孢子梗、分生孢子和厚垣孢子的区别特征见表1。木贼镰刀菌的菌丝细胞中大多含有2~5个细胞核,但在个别的分生孢子细胞中发现了单核[12],在分隔处会产生8个色氨酸链[13-14]。

图1 小龙虾黑鳃Fig.1 Black gills of Procambarus clarkii

图2 菌株NLHf-3的菌落形态Fig.2 Colony morphologies of stain NLHf-3

a.单根分生孢子梗 single conidiophore; b.大分生孢子 macroconidium。 图3 菌株NLHf-3的分生孢子梗和分生孢子Fig.3 Conidiophore and conidium of stain NLHf-3

a.单生 singly; b.串生 chains。 图4 菌株NLHf-3的厚垣孢子Fig.4 Chlamydospore of stain NLHf-3

M.DNA Marker 3 000;1.stain NLHf-3。 图5 菌株ITS 1和ITS 4区域PCR扩增产物电泳图Fig.5 Electrophoregram figure of PCR amplification products in ITS 1 and ITS4 regions

3 总结和讨论

木贼镰刀菌作为小龙虾体上微生物成员的1种,在我国属于首次报道。

现已发现有多种镰刀菌(Fusariumspp.)能侵染虾类,如小龙虾、欧洲高贵小龙虾(Astacusastacus)、土耳其小龙虾(A.leptodactylus)、白爪小龙虾(Austropotamobiuspallipes)、信号小龙虾(Pacifastacusleniusculus)和西墨兰丝螯虾(Procambarussimulans)[4,15-17]、近缘螯小龙虾(Cambarusaffinis)和叉肢螯虾(Orconecteslimosus)[18]、澳大利亚白色螯虾(Cheraxdestructoralbidus)和佛罗里达蓝螯虾(C.tenuimanus)[19]、龙虾[20]、对虾(Penaeusorientalis)及其他虾类[3,21-24]。

表1 小龙虾黑鳃上4种镰刀菌的形态特征[10]

镰刀菌导致小龙虾病害的主要原因是镰刀菌在生长过程中会产生多种毒素,对动物机体造成病理性损伤,抑制免疫机能,诱导细胞凋亡,如镰刀菌T-2毒素(T-2 Toxin)会引起白细胞减少症,使造血系统功能衰退。如果小龙虾被木贼镰刀菌感染,木贼镰刀菌所分泌的毒素会对小龙虾的细胞产生不良影响,从而引发病害。

木贼镰刀菌是动植物的病原菌,能分泌格链孢酚(Alternariol)、交链孢酚单甲醚(Djalonensone)、腺嘌呤核苷和过氧麦角甾醇[25]、醌类化合物[26],以及伏马素FB1(Fumonisin B1)和脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐霉素,DON)。按其化学结构和毒性,镰刀菌毒素可以分为单端孢霉烯族化合物、玉米赤霉烯酮、丁烯酸内酯和串珠镰刀菌素。单端孢霉素类通常要温度超过200 ℃才能被破坏[27],而在饲料加工过程中,最高温度只有(110±5)℃,还不至于破坏单端孢霉素类的化学结构,因此,加工后的饲料中仍存在单端孢霉素,这对养殖小龙虾是一种潜在的危害。

镰刀菌是一类机会主义病原菌,也被称为兼性寄生病原菌,在大多数情况下以腐生的方式依附在小龙虾上,当小龙虾受伤后或虾体免疫力下降时即可变成病原菌侵染小龙虾,引发病害。尤其是生活在水体环境条件不佳或污染水体中的小龙虾,其鳃片功能下降,严重时逐渐丧失呼吸功能,鳃片变黑,生长受到严重影响[28]。

木贼镰刀菌是否是引起小龙虾黑鳃病或其他病害的主要病原菌,仍需进行大量的致病性接种试验才能确定。同时,该真菌分泌的是哪一种毒素,其对小龙虾的毒害作用机理还有待于进一步研究。