理想地形下不同云微物理方案对登陆台风降水增幅影响的数值研究

曾智华,管靓,陈联寿,高志球,李煜斌

(1.中国气象局上海台风研究所,上海 200030; 2.上海海洋气象台,上海 200030; 3.中国气象科学研究院,北京 100081; 4.中国科学院大气物理研究所,北京 100029; 5.南京信息工程大学,江苏 南京 210044)

引言

地形降水的形成和增强机制极为复杂,它极其依赖于上游气流的动力学和热力学条件、云层间的相互作用、动力学和云微物理过程之间的相互作用以及山脉的几何形状等。过去,已经提出了几种主要的形成和增强机制:气流稳定上升作用[1];湿不稳定性释放[2-3];山脉几何形状的影响[4-6];热力作用和地形强迫影响[7-8];云播撒机制[9-11]以及云微物理动力作用[12-14]。其中,云微物理过程与地形引起的动力学过程相互作用,可以通过以下各种方式来增强降水:增加水蒸气和水凝物的垂直输送;降低山地上方的抬升凝结高度而增强降水;改变降水中云微物理途径;在更高的山面上截集水凝物;与云微物理的时间尺度相比,改变空气运动的水平对流时间尺度,从而改变山脉的降水分布;改变降水效率;增加随着下坡绝热变暖而产生的蒸发;变化湍流引起的小尺度地形降水不稳定性等方式。实际上,云播撒机制也可以看作是这种云微物理动力作用机制的一种特例。当气流过山被迫上升,可形成地形“受播”云,在该“受播”云上方是大尺度上升运动造成的“播撒”云,“播撒”云的降水是以中等强度的稳定层状云降水出现的。当“播撒”云的降水遇到水汽含量高的“受播”云环境,降水雨滴会提高碰并云滴效率,从而使得降水量增幅显著。

以往通过对台湾中央山脉台风路径的观测资料和模式分析,已研究了山脉地形对台风路径的可能影响,例如根据台风强度、引导风速、气旋尺度大小、登陆位置和袭击角度,分析了台湾中央山脉上的台风路径可以分为连续路径和不连续路径[15-16]。

除此之外,人们越来越关注台风暴雨现象[17-20],特别是台风来临时地形对台风强度结构和降水的影响。例如,2012年台风“卡努”(KHANUN)造成了韩国济州岛汉拿山(海拔高度1 950 m)持续6 h(07:00—13:00 UTC)、超过226 mm的累计降雨,LEE et al.[21]通过双多普勒雷达和简单轨迹分析,研究了该台风越过济州岛时山区附近降水的增强机制。中央山脉位于太平洋包围的台湾岛屿中,并且此处常年经历台风的侵袭,为研究地形对热带气旋降水影响提供了一个理想的环境。台湾中央山脉的长度约为300 km,宽度约为100 km,平均高度约为2 km。TANG et al.[22]通过分析2001年台风“百合”(NARI)穿越台湾中央山脉的过程,研究了台风NARI(2001)的山地重力波和地形对流特征及其对地形降水形成的影响,发现云微物理的淞附过程和碰并过程不仅是上风向坡降水增加的原因,也是产生背风面最大降水的主要原因。WU et al.[23]研究了台湾中央山脉对1996年台风“贺伯”(HERB)的降水影响,其结果表明,通过精确的台风路径模拟,模式成功模拟观测到的降雨能力取决于两个因素:模型的水平网格间距及其描述台湾地形的能力,认为中央山脉的存在对风暴路径影响很小,但在大幅增加台湾地区的总降雨量中起着关键作用;在上坡山区上方的对流层低层存在最大的垂直运动和非绝热加热率,这是台风环流与台湾山区地形相互作用的强制抬升的重要特征。

但是,考虑到历史台风个例对台湾中央山脉影响的各种特殊性差异,个例研究可能导致认识问题的复杂化和片面化。因此,本研究设计了类似台湾中央山脉的理想地形,通过理想数值模式,主要关注台风跨越岛屿大地形时台风路径、强度结构和降水影响,尤其是重点诊断和分析了云微物理过程对理想台风的物理特性的可能影响,以期为台风降水实际业务预报提供一定理论依据。

1 模式设计与试验

本文使用两重嵌套、单向反馈的理想WRF-V3.4.1模式进行研究,该理想模式控制试验是以12、4 km水平分辨率,模式垂直方向以28个σ层来配置,即σ值(自下而上)分别为1.000,0.990,0.978,0.964,0.946,0.922,0.894,0.860,0.817,0.766,0.707,0.644,0.576,0.507,0.444,0.380,0.324,0.273,0.228,0.188,0.152,0.121,0.093,0.069,0.048,0.029,0.014,0.000。粗网格为541×541,细网格为241×241。鉴于本研究不考虑大尺度环境流的作用,对流过程主要在内网格中产生,因此,在两个网格中未包括积云参数化过程,所有网格直接使用显式微物理方案[24-25]。

模式是以在12.5°N处、静止环境场上、β平面、固定海面温度为29 ℃,对轴对称气旋涡进行初始化。通过求解该初始气旋涡在给定切向风速场条件下的非线性平衡方程来获得模式的初始质量和风速场。使用YSU(Yonsei University)边界层(planetary boundary layer,PBL)物理过程。非扰动的模式大气的初始热力结构指定为GRAY et al.[26]给定的西北太平洋晴空环境下的结构。初始涡旋的切向风如下所示:

(1)

其中σu=0.15,且:

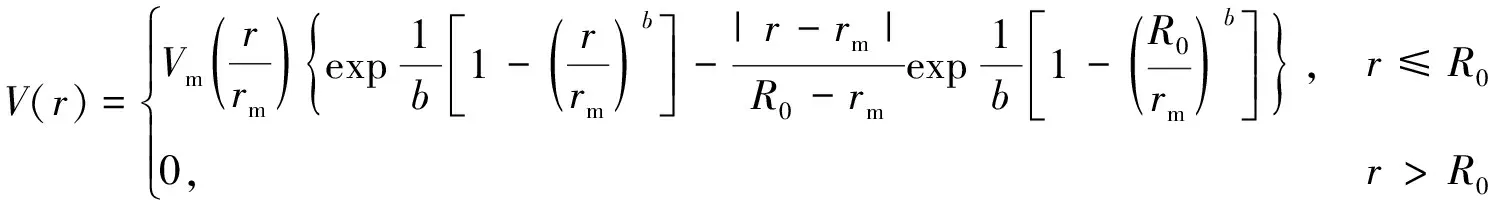

(2)

其中rm是最大切向风半径;Vm是对应rm的最大切向风速;r是半径;b是表征在最大风半径以外切向风径向衰减率的无量纲参数;R0是涡旋风消失的临界半径。通过求解非线性平衡方程得到涡旋的质量和热力场。文中设定Vm=25 m·s-1,rm=80 km,R0=900 km,b=1.0。设定台风移速为-5 m·s-1。

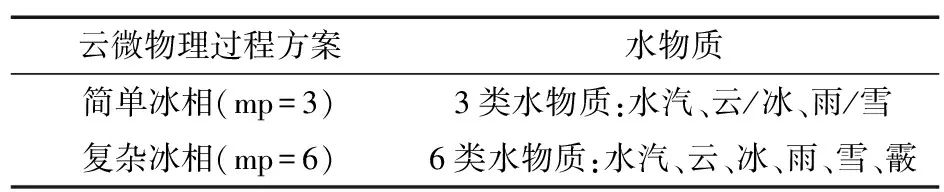

为了研究云微物理方案及其冰相过程的“播撒”云对台风的可能影响,设计了两个对比试验:mp=3和mp=6试验,分别使用简单冰相作用的WSM3(WRF Single-Moment 3-Class)显式微物理方案[27]和复杂冰相作用的WSM6(WRF Double-Moment 6-Class)显式微物理方案[28]。简单冰相包含3类水物质,即水汽、云/冰、雨/雪,其中云/冰、雨/雪物质是通过温度来判别;而复杂冰相作用包含6类水物质,即水汽、云、冰、雨、雪和霰,该对比试验的主要目的是考察云微物理冰相过程中霰对台风各项特征的不同作用,其物理含义见表1。模式模拟台风共运行240 h。

表1 不同云微物理过程方案

采用公式(3)代表类似于台湾中央山脉地势的理想山脉地形:

(3)

其中,h0=1 km,x0=2 600 km,y0=3 240 km,a=50 km,b=600 km。当y≥y0+b时,yc=y0+b;而当y≤y0-b时,yc=y0-b。在模拟开始时就将该山脉作为地形坐标的一部分被插入到模式之中。

2 结果与分析

2.1 台风路径影响

图1表示从145 h至223 h期间模式台风中心每隔3 h的中心位置变化,其中等值线为理想山脉地形等高线。当mp=3试验时,在145 h时台风中心位置相对偏南,在登陆岛屿前(172 h)中心位置有南折,经过9 h后,台风中心位置在上山坡的181 h突然开始西北翘动;而当mp=6试验时,台风路径自东向西相对平直,在登陆岛屿前(172 h)中心位置出现南折,同样,经过9 h后,台风中心位置在上山坡的181 h也开始向西北移动,但是幅度不大,最终导致台风中心位置在223 h时两者试验在南北方向上相距约200 km。

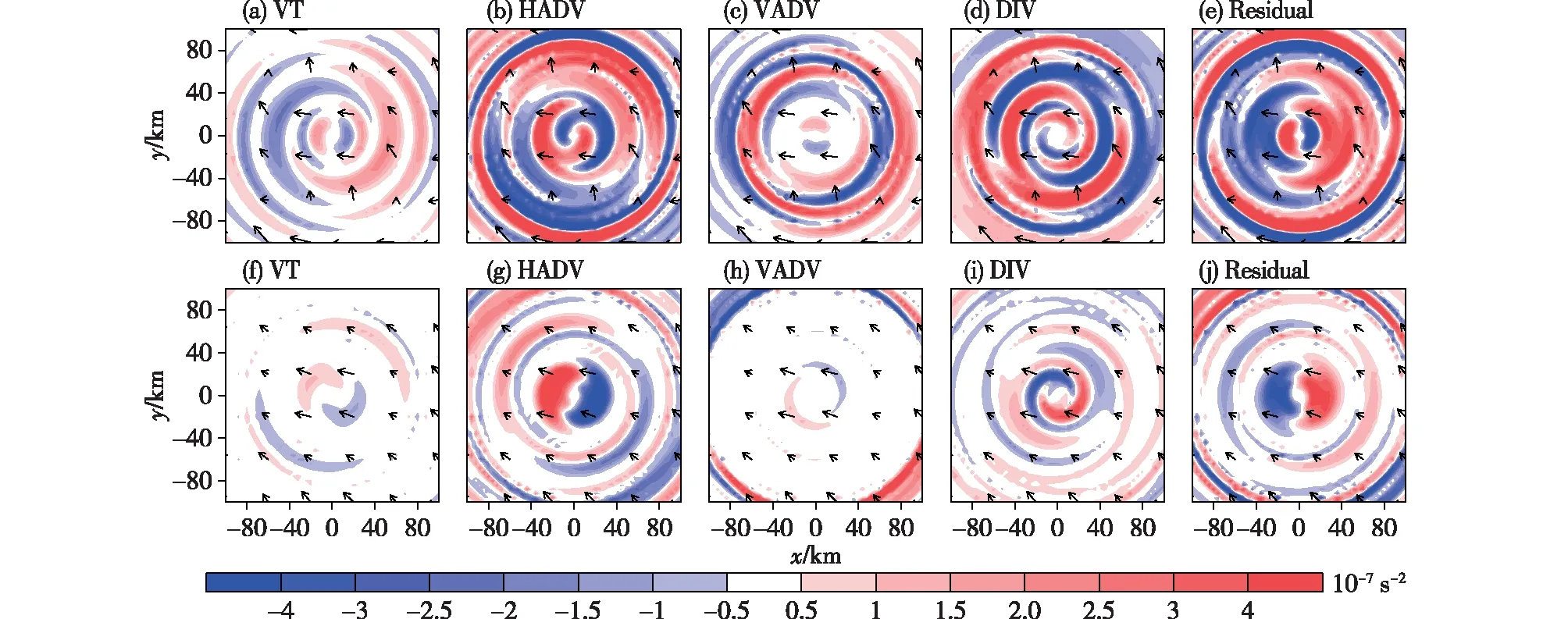

研究表明,无论模式中云微物理过程是否含有霰粒子,两个试验中台风路径通道均有一个共性特征,即当台风登陆岛屿时,登陆前台风路径均有一个向南偏转的倾向;之后数小时后,当台风翻越岛屿时,台风路径都会重新向西北移动。其原因主要是,台风的运动是紧随最大涡度倾向项的。正涡度倾向项是由山脉上游和下游的水平涡度平流所控制,但当台风越过山脉时,绝热加热引起的涡度拉伸和剩余项(摩擦,次网格湍流混合和其他影响)都可以引起涡度的变化。图2已发现该岛屿地形下游的非对称绝热加热与正涡度平流有关,这有助于解释台风越过山后突然向西北移动的路径特征。在当前情况下,没有明显的证据支持非对称流动控制和台风环流对台风路径偏转的影响,尽管这并不排除它们在不同的流场和地形环境下可能会有更重要的作用[29]。

图2 2 km高度处模式台风涡度收支变化(180 h)(a/b/c/d/e. mp=6,f/g/h/i/j. mp=3;a/f表示倾向项VT,b/g表示水平平流项HADV,c/h表示垂直平流项VADV,d/i表示辐散项DIV,e/j表示剩余项Residual;矢量为风速)Fig.2 Change in vorticity budget of simulated typhoon at 2 km (180 h) (a/b/c/d/e. mp=6, f/g/h/i/j. mp=3; a and f represent trend terms VT; b and g represent horizontal advection terms HADV; c and h represent vertical advection terms VADV; d and i represent divergent terms DIV; e and j represent residual term Residual; wind barb for wind speed)

图2表示模式模拟台风在180 h时涡度收支变化,表明台风涡度倾向项代表涡度变化,它主要由涡度水平平流项、涡度辐散项和剩余项决定。总体上,在模式台风登陆岛屿开始转向时(180 h),存在霰粒子的mp=6试验(图2a—d)中由于更强的云“播撒”效应使得各个诊断项物理量级都比mp=3试验(图2f—i)的大些,最终导致mp=6试验的台风涡度倾向项正涡度值指向比mp=3试验的要偏南一点(比较图2a和图2f),这是mp=6试验模式模拟台风路径位置偏南的解释原因。

2.2 台风强度和结构影响

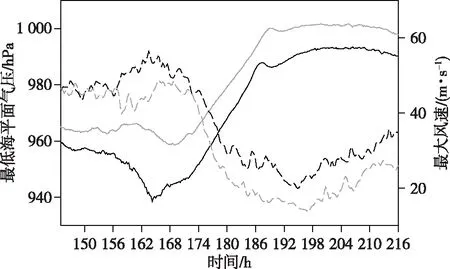

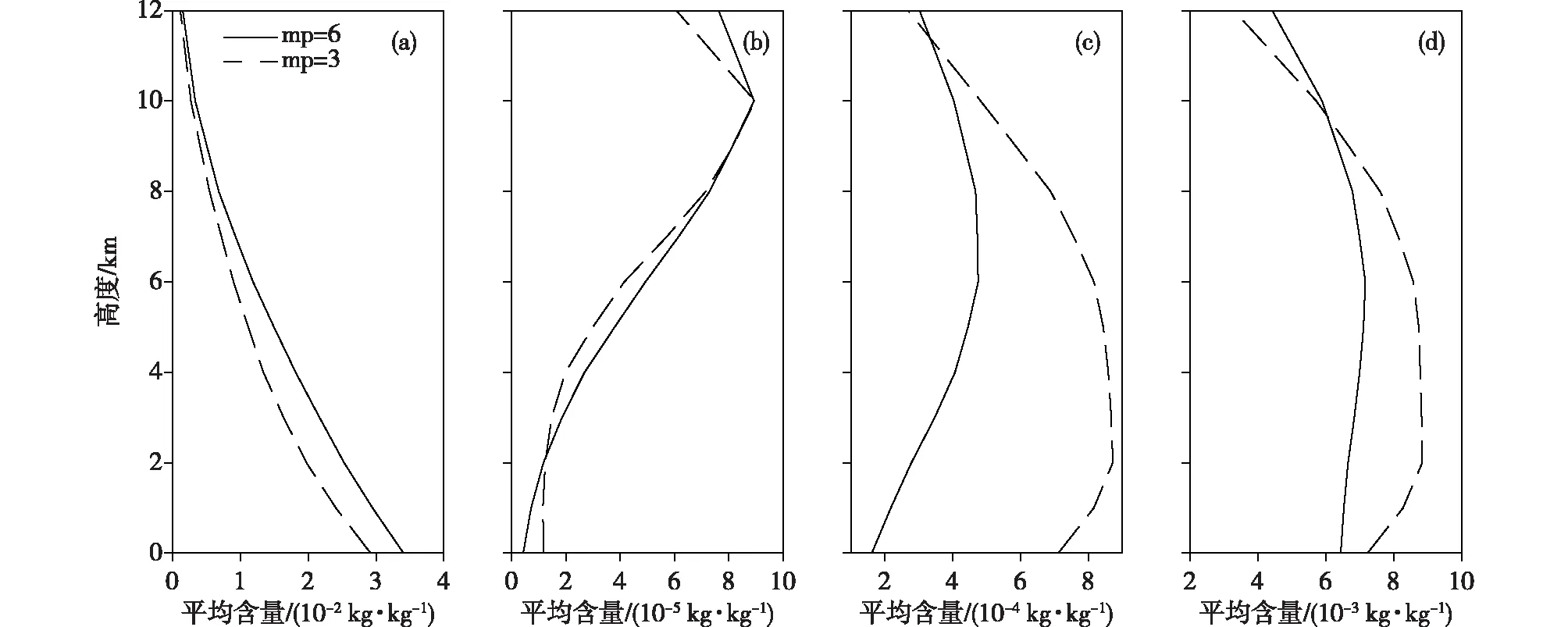

下面分析对比试验对台风强度的影响。图3表示模式从145 h至216 h时台风最低气压(pmin)和最大风速(vmax)强度变化过程。总体上,mp=3试验和mp=6试验两者台风强度趋势比较一致,都经历如下历程:首先,在经历了模式积分145 h之后,台风还远离岛屿,但它的最大风速和最低海平面气压的强度已经较强,在mp=3试验(mp=6试验)中145 h时刻的台风强度分别是45 m·s-1(45 m·s-1)和965 hPa(960 hPa)。其次,在即将登陆时的160 h至164 h时间段里,两个试验中台风都经历了一个突然增强(rapid intensification,RI)过程,其中,在mp=3试验(mp=6试验)中模拟台风的最大风速从160 h至166 h(从158 h至164 h)的6 h里平均增大了8.6 m·s-1(5.0 m·s-1)。实际上,RI定义有多种,KAPLAN and DEMARIA[30]定义大西洋上RI标准为30 kn/24 h,ROGER et al.[31]和WANG and ZHOU[32]都定义RI为30 kn/24 h,BRAND[33]用24 h风速增长50 kn作为迅速增强标准,而阎俊岳等[34]采用RI为24 h最大风速增大 20 m·s-1,郑峰等[35]定义RI为12 h最大风速增大10 m·s-1。而在这两个试验中的模拟台风最大风速突然增强率均超过5.0 m·s-1/6 h(相当于20 m·s-1/24 h),因此,按照上述标准,可以认定在这段时间里两个试验中的模拟台风都经过了一个突然增强(RI)过程。而此时在mp=3试验(mp=6试验)中模拟台风强度分别可达48 m·s-1(58 m·s-1)和962 hPa(940 hPa),这主要是因为低层受到岛屿地形的气流辐合影响,而高层已经积聚大量冰、雪等冰相物质(图4),虽然mp=6试验中雪粒子(QSNOW)相对少一点,但这时它还存在很多霰粒子(QGRAUP)(图5),因此,这时台风云微物理过程中存在大量“播撒”云粒子,而“播撒”效应使得台风中云碰并、聚合、凝结作用增强,非绝热加热过程增强,从而导致台风最大风速和最低海平面气压的强度突然增强(RI)过程。台风登陆后至187 h后,mp=3试验和mp=6试验模拟的台风强度均迅速减弱。

图3 模拟台风145~216 h最低海平面气压(单位:hPa;黑实线表示mp=6,灰实线表示mp=3)和最大风速(单位:m·s-1;黑虚线表示mp=6,灰虚线表示mp=3)强度变化Fig.3 Intensity change in minimum sea-level pressure (units: hPa; black solid line for mp=6, grey solid line for mp=3) and maximum wind speed (units: m·s-1; black dashed line for mp=6, grey dashed line for mp=3) of simulated typhoon from 145 h to 216 h

图4 模拟台风160 h时水汽(a. QVAPOR)、冰(b. QICE)、雪(c. QSNOW)和水凝物总量(d. Water Loading)400 km×400 km面平均含量Fig.4 Average content of water vapor (a. QVAPOR), ice (b. QICE), snow (c. QSNOW), and total hydrometeor (d. Water Loading) of simulated typhoon at 400 km×400 km surface at 160 h

图5 模拟台风在不同时刻(a. 160 h,b. 185 h,c. 210 h)霰(QGRAUP)400 km×400 km面平均含量Fig.5 Average content of graupel (QGRAUP) of simulated typhoon at 400 km×400 km surface at different times (a. 160 h, b. 185 h, c. 210 h)

随着模式台风的继续西进(180~200 h),它的外围环流逐渐受到岛屿地形的摩擦影响,其间,台风均受到“播撒”效应和地形的共同影响,但受地形的摩擦衰减作用影响更大;直到行至200 h后,模式模拟台风再次入海,其受岛屿地形作用逐渐减弱,强度变化幅度显著减小。

从图3中比较mp=3试验和mp=6试验还可以发现,由于mp=6试验中存在大量霰粒子,使得模式模拟台风云微物理过程的“播撒”效应更显著,从而导致台风强度更强。

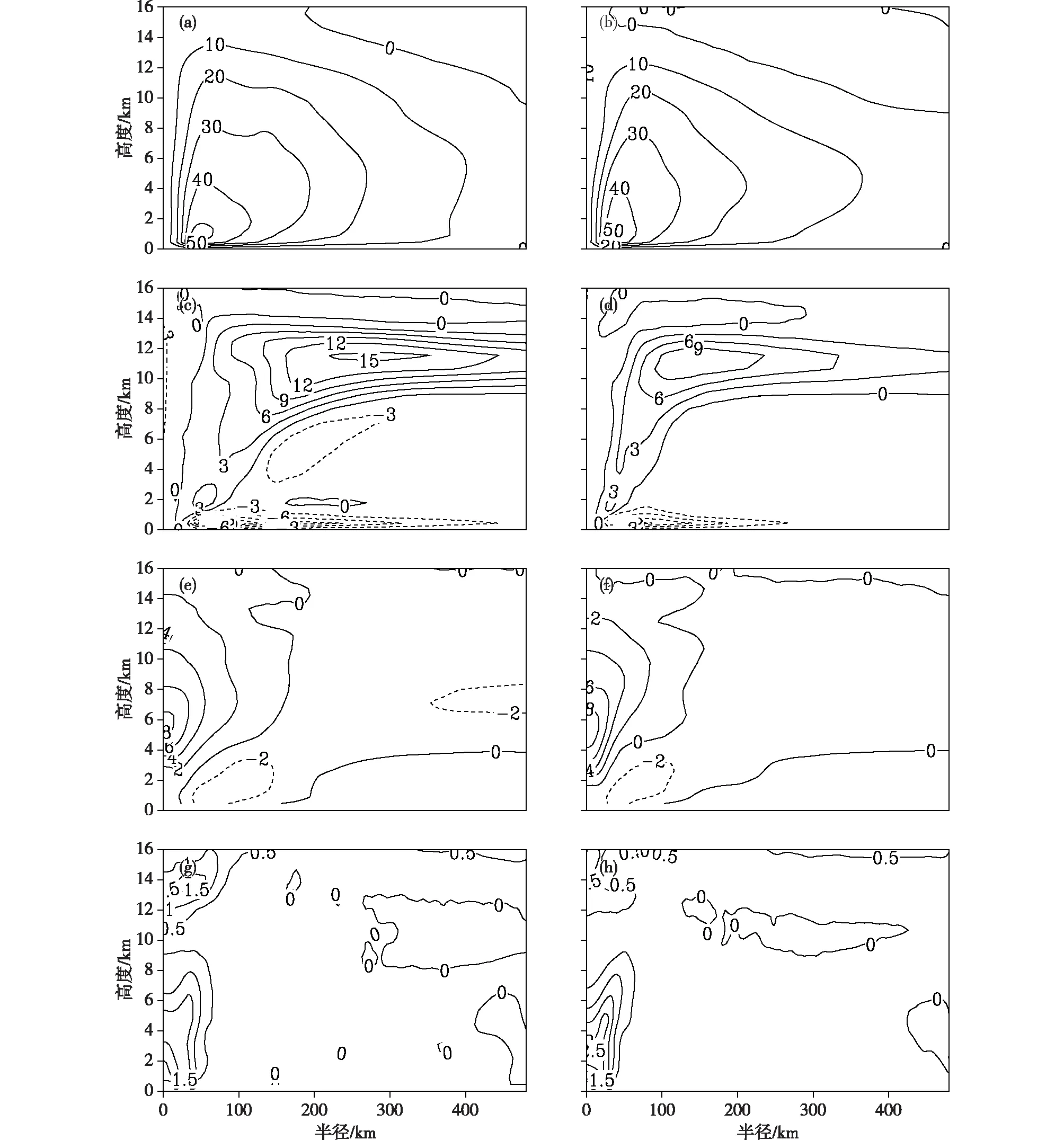

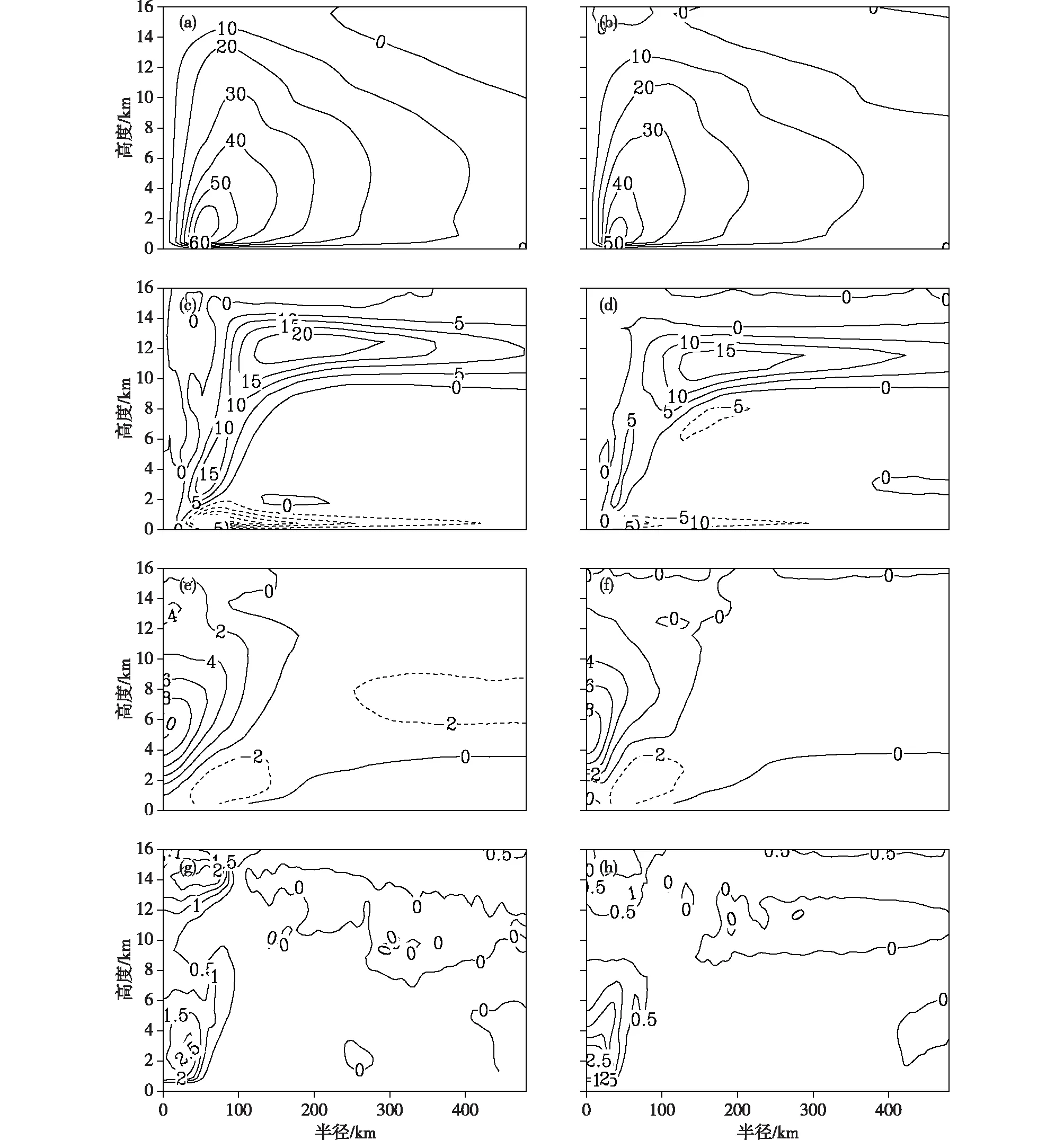

相应地,进一步分析对比试验对台风结构的影响。图6表示模式模拟台风远离岛屿时(145~150 h)平均轴对称结构分布。总体来看,mp=3试验和mp=6试验两者模拟台风的切向风速(图6a、b)、高空温度场暖心(图6e、f)和位涡(图6g、h)结构都比较一致,这与对之前模式模拟台风远离岛屿时的强度对比差异不大的模拟结果是相符合的。但是,mp=3试验和mp=6试验两者模式模拟台风的径向风速结构不同,可以发现由于云微物理中复杂冰相的作用,使得mp=6试验模式模拟台风的入流速度和出流层的风速明显大于mp=3试验的入流速度和出流层的风速,且影响范围也有所扩大(比较图6c、d)。图7表示模式模拟台风即将登陆岛屿时(160~164 h)平均轴对称结构分布。总体来看,mp=3试验和mp=6试验两者模拟台风的切向风速(图7a、b)、径向风速(图7c、d)、高空温度场暖心(图7e、f)和位涡(图7g、h)结构都相差较大。其中,mp=6试验的各种台风物理量轴对称分布在数值上均比mp=3试验的要大,这与之前模拟台风即将登陆岛屿时的强度对比差异增大,且mp=6试验的模拟台风强度更强的结果也完全相符。可以发现,由于岛屿大地形和云微物理的复杂冰相共同作用,使得模式台风的结构变化明显、台风强度增强显著;通过对比模式台风登陆前和登陆时的云微物理的复杂冰相作用,认为岛屿大地形可以放大云微物理的云“播撒”(复杂冰相)效应,从而增大台风的切向和径向高层出流和底层入流风速、内核高空暖心和台风中心附近的位涡强度,进而进一步增强台风的强度。

图6 模式模拟台风远离岛屿时(145~150 h)平均轴对称分布(a/b.切向风速,单位:m· s-1,等值线间隔为10 m·s-1;c/d.径向风速,单位:m·s-1,等值线间隔为3 m·s-1;e/f.温度距平,单位:K,等值线间隔为2 K;g/h.位涡,单位:PVU,1 PVU=10-6 K·m2·kg·s-1,等值线间隔为0.5 PVU;a/c/e/g. mp=6,b/d/f/h. mp=3)Fig.6 Axisymmetric structure of simulated typhoon when it is far away from the island averaged between 145 h and 150 h of simulation (a/b. tangential wind, units: m·s-1, contour interval: 10 m·s-1; c/d. radial wind, units: m·s-1, contour interval: 3 m·s-1; e/f. temperature anomaly, units: K, contour interval: 2 K; g/h. potential vorticity, units: PVU, 1 PVU=10-6 K·m2·kg·s-1, contour interval: 0.5 PVU; a/c/e/g. mp=6, b/d/f/h. mp=3)

图7 模式模拟台风即将登陆时(160~164 h)平均轴对称分布(a/b.切向风速,单位:m· s-1,等值线间隔为10 m·s-1;c/d.径向风速,单位:m·s-1,等值线间隔为5 m·s-1;e/f.温度距平,单位:K,等值线间隔为2 K;g/h.位涡,单位:PVU,1 PVU=10-6 K·m2·kg·s-1,等值线间隔为0.5 PVU;a/c/e/g. mp=6,b/d/f/h. mp=3)Fig.7 Axisymmetric structure of simulated typhoon when it hits the island averaged between 160 h and 164 h of simulation (a/b. tangential wind, units: m·s-1, contour interval: 10 m·s-1; c/d. radial wind, units: m·s-1, contour interval: 5 m·s-1; e/f. temperature anomaly, units: K, contour interval: 2 K; g/h. potential vorticity, units: PVU, 1 PVU=10-6 K·m2·kg·s-1, contour interval: 0.5 PVU; a/c/e/g. mp=6, b/d/f/h. mp=3)

2.3 台风降水影响

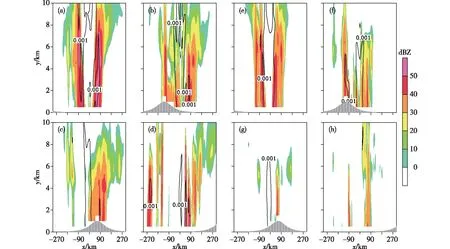

图8给出了模式模拟台风分别在160 h、180 h、190 h和210 h四个不同时次沿台风中心展开的垂直剖面上的相对涡度量和分贝反射率因子演变过程。随着时间的推移,台风自东向西移动,当模式积分至160 h时,mp=6试验和mp=3试验中台风都经历了一个突然增强过程(图3)。此时,低层受到岛屿地形的气流辐合影响,而高层已经积聚大量冰、雪或霰等冰相物质(图4、5),台风云微物理过程中存在大量“播撒”云粒子,而“播撒”效应使得台风中云碰并、聚合、凝结作用增强,非绝热加热过程增强,不仅导致台风相对涡度和强度的增强,而且使得其分贝反射率因子都在增强(比较图8a和图8e)。

当模式积分至180 h和190 h时,mp=6试验和mp=3试验中台风都经历强度衰减过程(图3),mp=6试验的相对涡度和分贝反射率因子正值反而范围扩大和增强,且持续维持(图8b、c),而mp=3试验的相对涡度和分贝反射率因子正值仅在台风上坡时(180 h)相对较强、影响范围较广(图8f)。在越过岛屿山顶时(190 h),受地形摩擦衰减作用影响明显,其相对涡度和分贝反射率因子正值急剧下降、影响范围显著缩小(图8g)。

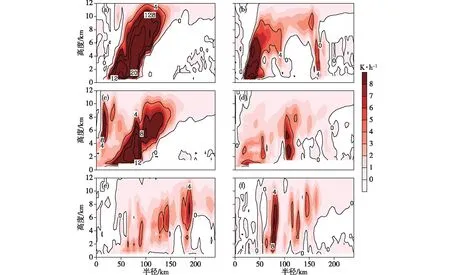

当模式积分至210 h时,mp=6试验和mp=3试验中台风都重新入海,远离岛屿,其强度和降水都在减弱(图8d、h)。事实上,台风在登陆岛屿时(185 h),都会受到云微物理“播撒”效应和地形摩擦作用,其不对称的非绝热加热项都有所减弱(图9),但是由于mp=6试验中包含了大量冰相粒子(如冰和雪)的参与(图10),使得该试验中云微物理冰相过程的“播撒”效应增强,弥补了地形摩擦衰减作用的影响。在台风处于迎风坡区的降水增幅明显(图8b、f),特别是台风眼墙附近,岛屿地形的动力抬升作用,还放大了云“播撒”效应,使得台风眼墙底层附近反而产生一个明显增强的大值中心(图9b的mp=6试验),表明地形对云“播撒”效应引起的增幅作用具有放大作用,这与WU et al.[23]研究的台风个例结果是一致的。

图8 模式模拟台风涡度量(等值线;单位:s-1)和分贝反射率因子(填色;单位:dBZ)(a/e. t=160 h,b/f. t=180 h,c/g. t=190 h,d/h. t=210 h;a/b/c/d. mp=6,e/f/g/h. mp=3)Fig.8 Vorticity (contour, units: s-1) and decibel reflectivity factor (colored, units: dBZ) of simulated typhoon (a/e. t=160 h; b/f. t=180 h; c/g. t=190 h; d/h. t=210 h; a/b/c/d. mp=6; e/f/g/h. mp=3)

图9 模式模拟台风在160 h(a/b),185 h(c/d),210 h(e/f)时的非绝热加热率(填色,单位:K·h-1)轴对称分布(a/c/e. mp=6,b/d/f. mp=3)Fig.9 Axisymmetric structure of diabatic heating rate (colored, units: K·h-1) of simulated typhoon (a/c/e. mp=6, b/d/f. mp=3) at 160 h (a/b), 185 h (c/d), and 210 h (e/f)

图10 模式模拟台风185 h时6~12 km高度处水汽(a. QVAPOR)、冰(b. QICE)、雪(c. QSNOW)和水凝物总量(d. Water Loading)400 km×400 km面平均含量Fig.10 Average content of water vapor (a. QVAPOR), ice (b. QICE), snow (c. QSNOW), and total hydrometeor (d. Water Loading) of simulated typhoon at 400 km×400 km surface at a height between 6 km and 12 km at 185 h

3 结论与讨论

设计理想岛屿地形并利用WRF模式对台风进行模拟,考察了台风登陆云微物理冰相过程水凝物中是否含有霰的对比试验,分析了复杂冰相和简单冰相对台风路径、强度和降水增幅的影响,结果表明:

1)播撒云与受播云过程和冰相降水密切相关,其降水主要是由冰相水汽凝华和云滴淞附、聚合过程形成的,由于冰同水比较,其饱和水汽压较低,因此,云“播撒”效应在冰相中相当有效。当云微物理过程中含有霰的复杂冰相过程时,发生的云“播撒”效应则更加强烈,因而对台风降水具有明显增幅作用,表现在试验含霰时的相对涡度量和分贝反射率因子都比试验中不含霰时更强。

2)当台风经历地形作用时(例如从180 h至190 h时段),含霰试验比不含霰试验的降水增幅更加明显,其台风眼墙底层形成明显的非绝热加热量增强中心,表明大地形对云“播撒”效应引起的增幅作用具有放大作用。

3)台风在登陆时的涡度变化收支情况表明,所有云微物理冰相过程都使得台风越山时存在向西北指向的涡度变化倾向;而增强的云“播撒”效应使得台风翻越大地形后的移动轨迹具有向南偏折的趋势,这是我们以往不太关注的现象。