两类厄尔尼诺事件对登陆中国热带气旋的影响

孔蕴淇,范伶俐,李俊杰

(1.南方海洋科学与工程广东省实验室,广东 湛江 524088; 2.广东海洋大学海洋与气象学院,广东 湛江 524088)

引言

西北太平洋是全球热带气旋生成和活动最为频繁的区域,热带气旋的登陆给社会经济和人们的生活造成巨大影响。厄尔尼诺(El Nio)事件期间的大尺度环流对西北太平洋热带气旋活动产生重大影响,前人[1-6]研究结果指出El Nio年将导致台风活动减少。

王小玲和宋文玲[7]指出ENSO(El Nio-Southern Oscillation,厄尔尼诺-南方涛动)事件对登陆热带气旋有预报指示意义,7—9月热带海洋维持El Nio状态,对当年登陆热带气旋有明显影响。GRAY[8]指出El Nio年对台风生成频数的影响与台风生成的区域有关。不同类型El Nio事件对西太平洋热带气旋有不同影响[9],中部型El Nio事件发生时比东部型El Nio年季风槽偏强、偏北,热带气旋生成频数偏多,生成位置更加偏北、偏西。曹智露等[10]指出超强台风源地及频数变化由ENSO事件通过改变关键区低层相对涡度以及海面温度导致。El Nio事件发生时将导致西北太平洋(含南海)台风发生频数及在我国沿岸登陆台风的频数均比常年偏少[11-13]。另外,热带气旋登陆受到同时期大气环流形势的制约,还与其他多个环境因子存在明显的相关[14]。

1 资料和方法

1.1 数据来源

采用数据包括由美国国家环境预报中心(National Centers for Environmental Prediction,NCEP)和美国国家大气研究中心(National Center for Atmospheric Research,NCAR)联合制作的NCEP/NCAR再分析资料集,由美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA)提供的基于百年观测的海面温度评估(Centennial Observation Based Estimates of Sea Surface Temperature,COBE-SST)数据集,中国气象局上海台风研究所(Shanghai Typhoon Institute of China Meteorological Administration,CMA-STI)整编的CMA-STI西北太平洋热带气旋(含南海,赤道以北,东经180°以西)最佳路径数据集。

1.2 热带气旋事件统计

某些热带气旋活动中,热带气旋会出现主中心和副中心,CMA-STI西北太平洋热带气旋最佳路径数据集中将热带气旋的副中心定义为与其主热带气旋分离或诱发的环流中心。所统计的热带气旋登陆仅指第一次登陆,以及有双中心的热带气旋登陆时,主中心登陆,记为一次登陆;主中心和副中心都有登陆,以主中心登陆为主,记为一次登陆;主中心没登陆,副中心登陆,也记为一次登陆。

在CMA-STI数据集中,将南海热带气旋定义为集中形成在中国南海中部偏东的海面上(5°~23°N,105°~120°E)的热带气旋。同时定义120°E以东形成的热带气旋,是指除南海热带气旋以外的热带气旋,即西北太平洋热带气旋。所选资料的覆盖时段为1951—2016年El Nio事件的发生时期,共600个月。

1.3 El Nio事件类型的确定

IEP=ININO3-α×ININO4

(1)

ICP=ININO4-α×ININO3

(2)

式(1)、(2)中,IEP为东部型厄尔尼诺指数,ICP为中部型厄尔尼诺指数,ININO3为NINO3指数,ININO4为NINO4指数,它们的单位均为℃。若ININO3×ININO4>0,α=0.4;若ININO3×ININO4≤0,α=0。若事件过程同时存在,相互转换,则整个事件的类型以事件峰值所在类型为准。借鉴ENSO历史事件表,将1951—2016年的El Nio事件分为东部型El Nio事件(Eastern Pacific type El Nio,记为“EP型El Nio事件”)以及中部型El Nio事件(Central Pacific type El Nio,记为“CP型El Nio事件”)。1951—2016年共发生了13次EP型El Nio事件以及6次CP型El Nio事件,如表1所示。同时,正常年指剔除El Nio事件和La Nia事件的年份(以下简称“正常年”)。

表1 1951—2016年El Nio事件发生时间及持续时间

Table 1 Time of occurrence and duration of El Nio events from 1951 to 2016

表1 1951—2016年El Nio事件发生时间及持续时间

EP型El Niño事件CP型El Niño事件起止时间持续时间起止时间持续时间1951年8月—1952年1月6个月1968年10月—1970年2月17个月1957年4月—1958年7月16个月1977年9月—1978年2月6个月1963年7月—1964年1月7个月1994年9月—1995年3月7个月1965年5月—1966年5月14个月2009年6月—2010年4月11个月1972年5月—1973年3月11个月2002年5月—2003年3月7个月1976年9月—1977年2月6个月2004年7月—2005年1月11个月1979年9月—1980年1月5个月1982年4月—1983年6月15个月1986年8月—1988年2月19个月1991年5月—1992年6月14个月1997年4月—1998年4月13个月2006年8月—2007年1月6个月2014年10月—2016年4月19个月

1.4 K-means聚类方法原理

热带气旋源地的统计采用K-means聚类方法。K-means聚类方法认为两个对象的距离越近,其相似度就越大,采用距离作为相似性的评价指标。首先确定输入量k,采用均方差作为标准测度函数,然后将n个数据对象划分为k个聚类,使得同一聚类中的对象相似度较高,而不同聚类中的对象相似度较小。

通过统计热带气旋的生成频数、生成位置、登陆频数、登陆强度等数据,统计对比两类El Nio事件下的差异,采用合成分析方法,对两类事件下各气象要素以及海面温度作出相应的距平差值场进行分析,探究El Nio事件对热带气旋的影响机理。

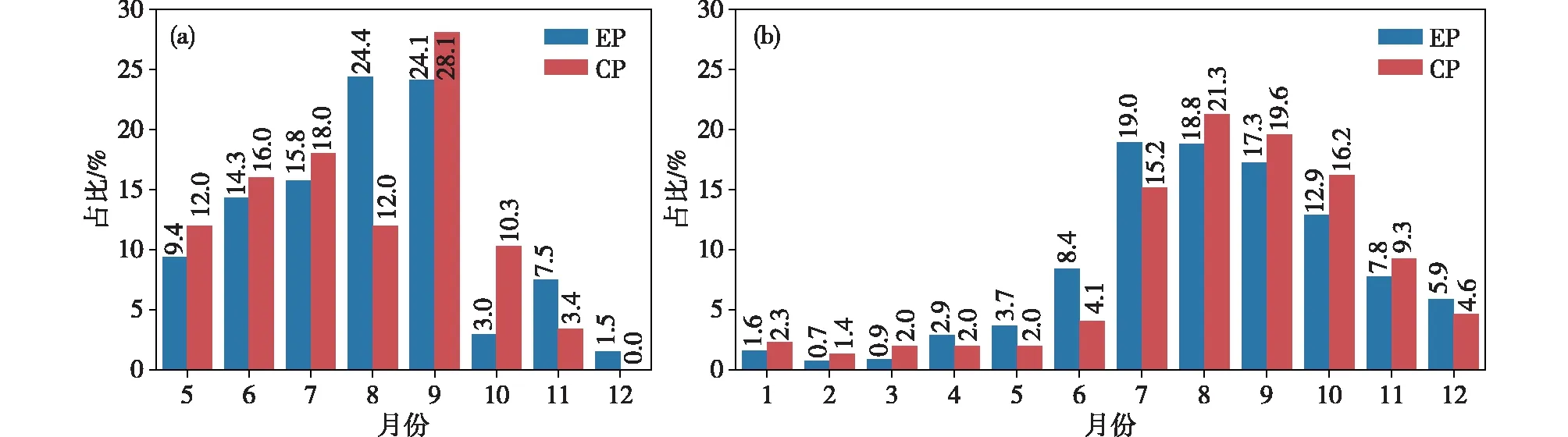

2 两类El Nio事件下热带气旋月均生成数

图1 EP型与CP型El Nio事件期间南海(a)和西北太平洋(b)热带气旋月均生成数占比Fig.1 Proportion of monthly mean tropical cyclones generated in the South China Sea (a) and western North Pacific (b) during EP type and CP type El Nio events

3 热带气旋活动盛期7—10月两类El Nio事件对登陆中国热带气旋源地的影响

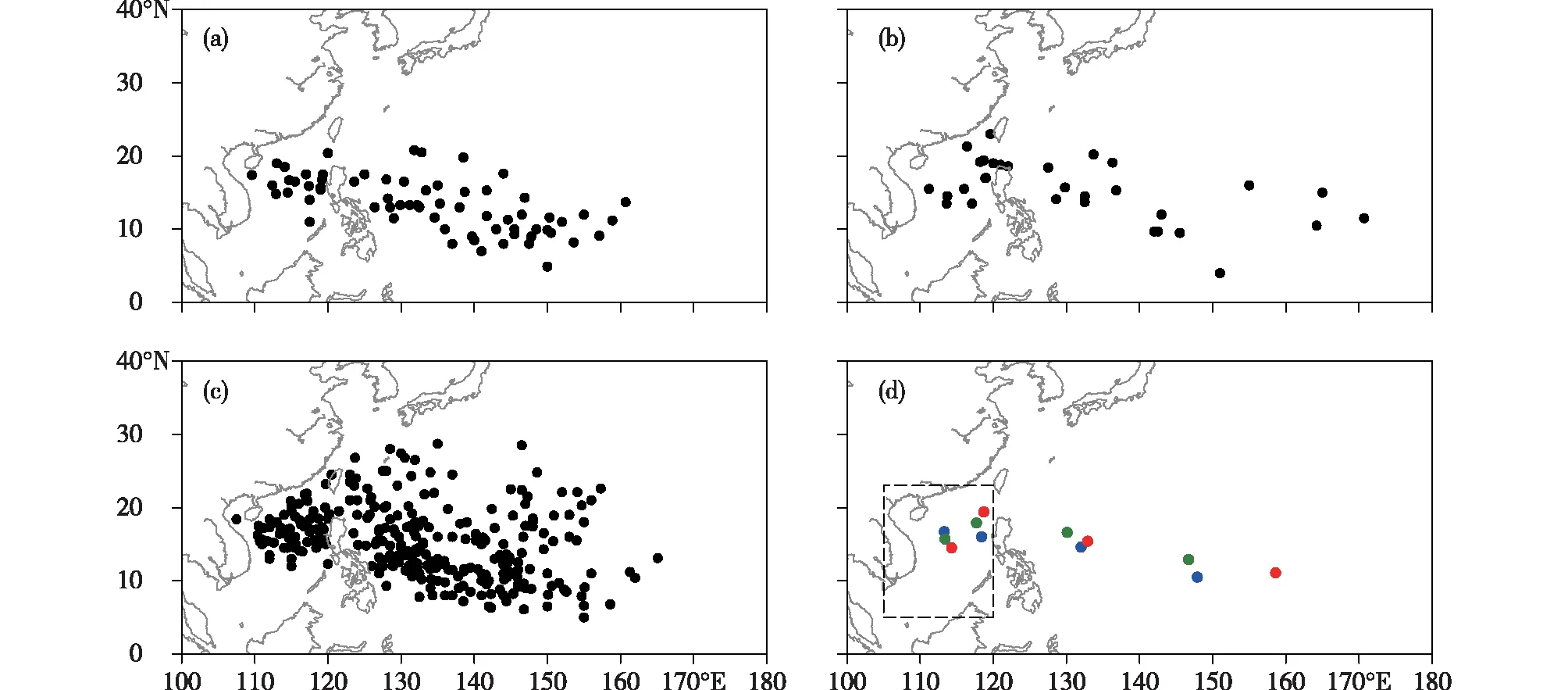

将1951—2016年登陆中国的热带气旋简称为登陆热带气旋。7—10月,两类El Nio及正常年下登陆中国热带气旋的生成源地分布情况如图2a—c所示,图2a—c用于支持图2d的聚类结果。

图2 两类El Nio事件及正常年下登陆中国热带气旋生成源地空间分布图(a. EP型El Nio事件时期,b. CP型El Nio事件时期,c.正常年时期,d.以上三种热带气旋在两个区域的K均值聚合分布结果(k=2);黑色虚线框内为南海热带气旋源地聚合结果,其他为西北太平洋热带气旋源地聚合结果,蓝色圆点代表EP型El Nio事件,红色圆点代表CP型El Nio事件,绿色圆点代表正常年)Fig.2 Spatial distribution of tropical cyclone genesis landing in China under two types of El Nino events and in normal years (a. EP type El Nio event, b. CP type El Nio event, c. normal years, d. K-mean aggregation distribution results of the above three tropical cyclones in two regions (k=2); black dotted box for aggregation results of tropical cyclone sources over the South China Sea and others for aggregation results of tropical cyclone sources in western North Pacific, blue dot for EP type El Nio event, red dot for CP type El Nio event, green dot for normal years)

从图2d中可以看出,对于西北太平洋热带气旋,两类El Nio事件发生时,登陆热带气旋生成的位置均比正常年偏东偏南。EP型El Nio事件比CP型El Nio事件的登陆热带气旋生成源地偏南偏西。对于南海热带气旋而言,在南海东北部,CP型El Nio事件的登陆热带气旋生成源地比正常年偏北,EP型El Nio事件比正常年偏南;在南海中部则恰好相反。

4 热带气旋活动盛期两类El Nio期间南海热带气旋生成及登陆情况

为探究南海热带气旋与西北太平洋热带气旋在不同类型El Nio事件期间登陆中国的区别,突显两类事件对热带气旋的影响,在El Nio事件期间提取1951—2016年热带气旋活动盛期(7—10月)热带气旋的数据以及正常年7—10月热带气旋的数据,并对热带气旋生成及登陆情况进行统计,南海热带气旋的统计结果见表2。在国家标准El Nio/La Nia事件判别方法中,El Nio/La Nia事件的最小时间单位为月。表2中的总生成(登陆)数是指发生在7—10月的各类型事件中,南海热带气旋生成(登陆)总数;月均生成(登陆)数为南海热带气旋总数除以7—10月内各类事件发生的总月数,表中“占比”指南海热带气旋生成(登陆)数与含南海在内的整个西北太平洋生成(登陆)热带气旋数之比。登陆率为同类型事件下,南海热带气旋登陆总数与生成总数的比值;强度为离登陆点最近的数据点2 min平均近中心最大风速。

表2 El Nio事件期间热带气旋活动盛期(7—10月)南海热带气旋活动情况

Table 2 Tropical cyclone activity in the South China Sea during tropical cyclones’ active period (from July to October) under El Nio event

表2 El Nio事件期间热带气旋活动盛期(7—10月)南海热带气旋活动情况

事件类型南海热带气旋生成数南海热带气旋登陆数总数/个月均/(个·月-1)占比/%总数/个月均/(个·月-1)登陆率/%强度/(m·s-1)占比/%EP型370.72514.9170.33345.918.8825.8CP型150.71413.9120.57180.020.3338.7正常年1350.97816.9700.50751.919.8924.6

其次,对于登陆中国的南海热带气旋,66 a来热带气旋活动盛期,EP型El Nio事件期间热带气旋登陆率比正常年偏少6.0%,而CP型El Nio事件期间热带气旋登陆率却比正常年偏多28.1%,CP型El Nio事件期间热带气旋登陆率比EP型El Nio事件期间偏多34.1%。因此,通过分析两类El Nio事件期间登陆中国的热带气旋登陆率可知,在热带气旋活动盛期,EP型El Nio事件的发生不利于南海热带气旋登陆中国,但在CP型El Nio事件发生时,有利于南海热带气旋在中国的登陆。

第三,就南海热带气旋登陆强度来说,66 a来热带气旋活动盛期,EP型El Nio事件期间南海热带气旋登陆强度为18.88 m·s-1,CP型El Nio事件期间南海热带气旋登陆强度为20.33 m·s-1,正常年南海热带气旋登陆强度为19.89 m·s-1,均为热带风暴级别。EP型El Nio事件期间登陆强度比正常年偏弱1.01 m·s-1,而CP型El Nio事件期间登陆强度却比正常年偏强0.44 m·s-1,比EP型El Nio事件偏强1.45 m·s-1。即CP型El Nio事件期间,南海热带气旋登陆强度较EP型El Nio事件期间登陆强度偏强。

5 热带气旋活动盛期两类El Nio事件期间西北太平洋热带气旋生成及登陆情况

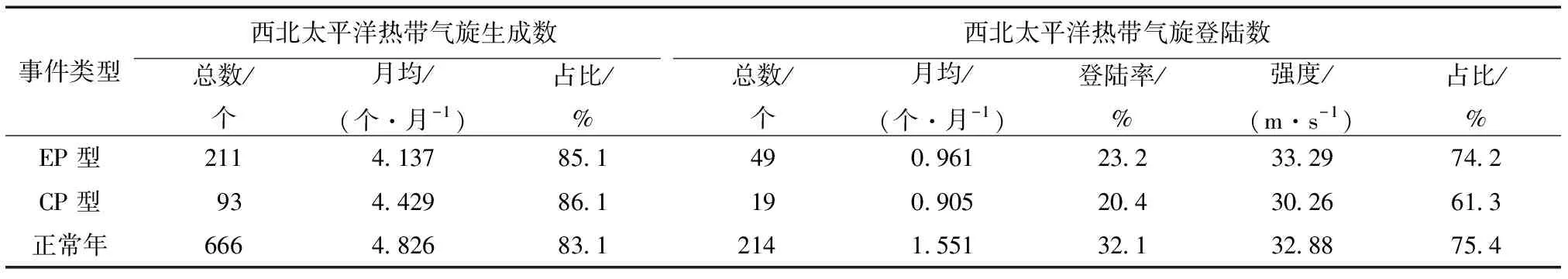

同理,对西北太平洋热带气旋进行了统计。对于西北太平洋热带气旋,表3中的总生成(登陆)数是指发生在7—10月的各类型事件中,西北太平洋热带气旋生成(登陆)的总数;月均生成(登陆)数为西北太平洋热带气旋总数除以7—10月内各类事件发生的总月数,“占比”指西北太平洋热带气旋生成(登陆)数与含南海在内的整个西北太平洋生成(登陆)热带气旋数之比。登陆率为同类型事件下,西北太平洋热带气旋登陆总数与生成总数的比值;强度为离登陆点最近的数据点的2 min平均近中心最大风速。

表3 El Nio事件期间热带气旋活动盛期(7—10月)西北太平洋热带气旋活动情况

Table 3 Tropical cyclone activity in western North Pacific during tropical cyclones’ active period (from July to October) under El Nio event

表3 El Nio事件期间热带气旋活动盛期(7—10月)西北太平洋热带气旋活动情况

事件类型西北太平洋热带气旋生成数西北太平洋热带气旋登陆数总数/个月均/(个·月-1)占比/%总数/个月均/(个·月-1)登陆率/%强度/(m·s-1)占比/%EP型2114.13785.1490.96123.233.2974.2CP型934.42986.1190.90520.430.2661.3正常年6664.82683.12141.55132.132.8875.4

其次,对于登陆中国的西北太平洋热带气旋,1951—2016年热带气旋活动盛期,两类El Nio事件期间热带气旋登陆率均比正常年偏少,其中,EP型El Nio事件期间偏少8.9%,而CP型El Nio事件偏少11.7%。对比两类事件的热带气旋登陆情况,与南海热带气旋相反,CP型El Nio事件期间热带气旋在中国的登陆率比EP型El Nio事件期间热带气旋登陆率偏少2.8%,差异没有通过显著性检验。即El Nio事件的发生,不利于西北太平洋热带气旋登陆中国,但是两类El Nio事件期间西北太平洋热带气旋在中国的登陆率差异没有通过显著性检验,因此仅仅由登陆频数的角度来看,两类El Nio事件对登陆中国的西北太平洋热带气旋影响不显著。

第三,西北太平洋热带气旋登陆强度,恰好与南海热带气旋相反,在此66年来的热带气旋活动盛期,EP型El Nio事件期间西北太平洋热带气旋登陆强度为33.29 m·s-1,达到台风级别,CP型El Nio事件期间西北太平洋热带气旋登陆强度为30.26 m·s-1,达到强热带风暴级别,正常年西北太平洋热带气旋登陆强度为32.88 m·s-1,达到台风级别。EP型El Nio事件期间比正常年偏强0.41 m·s-1,而CP型El Nio事件期间西北太平洋热带气旋登陆强度却较正常年偏弱2.62 m·s-1,较EP型El Nio事件期间偏弱3.03 m·s-1,即CP型El Nio事件期间西北太平洋热带气旋登陆强度比EP型El Nio事件期间登陆强度偏弱。

6 机理探究

6.1 海面温度

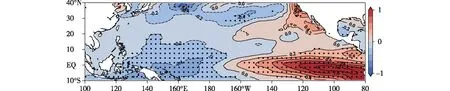

已有研究说明,由于西太平洋暖池处于冷状态时,西北太平洋的热带气旋移动路径偏东,影响中国的热带气旋个数偏少[21]。在El Nio年,西太平洋有东暖西冷的海面温度异常特征,即西太平洋暖池明显异常偏冷,呈现负距平,而在东太平洋暖水堆积呈现出正距平[22]。由图3可见,在1951—2016年西北太平洋热带气旋活动盛期,在含南海的整个西太平洋海域内两类El Nio事件期间海面温度异常(sea surface temperature anomaly,SSTA)差值(EP型-CP型)均为负值,而在东太平洋海域内为正值。可以看出在EP型El Nio事件期间,海面温度在东太平洋异常增暖幅度要大于CP型El Nio事件,同时,在西太平洋,负值的最大差值出现在140°~180°E海域,且通过90%的置信水平。即EP型El Nio事件发生时,在西太平洋大部分海域海面温度基本比CP型El Nio事件发生时低。这是因为EP型El Nio事件发生时海水向西运输的能力较CP型小,暖海水在东太平洋堆积,故而在西太平洋西部海水异常偏冷,在西北太平洋海域的东部异常偏暖效应强于CP型El Nio事件。由于西太平洋海水EP型El Nio事件相对于CP型El Nio事件更冷,冷效应更加明显,故热带气旋生成所需要的热量条件较差。

图3 1951—2016年西北太平洋热带气旋活动盛期SSTA差值场(EP型-CP型)(单位:℃,打点区为通过90%置信水平的区域,填色为SSTA差值)Fig.3 SSTA difference field (EP type minus CP type) in tropical cyclones’ active period in western North Pacific from 1951 to 2016 (units: ℃, dotted area denotes passing the significance test at 90% level, colored area for SSTA difference)

6.2 对流层中层水汽条件

用700 hPa比湿作为判断对流层中层水汽条件的判据。在对流层中层湿度大的区域,有利于上升浮力和潜热释放的维持。因为大气中层湿度较低时,对流易受到干空气的侵蚀而减弱,同时气柱内总水汽的辐合量减少,释放的潜热量减少。对流层中层湿度较高的地区有利于热带气旋的形成,如果对流层中层湿度较低,热带气旋一般不会形成[23]。

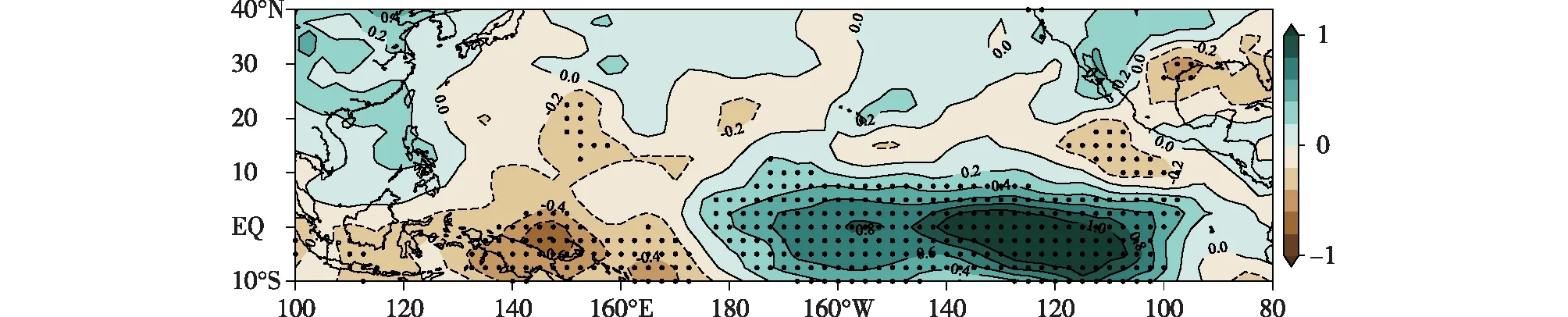

通过图4可以看出,在1951—2016年热带气旋活动盛期,EP型El Nio事件期间,在西太平洋中部大部分海域均比CP型El Nio事件期间异常偏干,表现为在10°~20°N,145°~155°E海域中比湿距平相差0.2 g·kg-1。特别是在西太平洋中部赤道附近南北约10纬度,140°~160°E的海域,两类El Nio事件期间700 hPa的比湿距平差异较大,通过90%的置信水平,最大差值达0.4 g·kg-1。因此,水汽条件同样导致EP型El Nio事件发生期间热带气旋生成个数相对于CP型El Nio事件更少,因而导致登陆中国的个数也更少。而在南海区域以及西太平洋海域东南部0°~10°N,175°~180°E,情况则相反,EP型El Nio事件较CP型El Nio事件更湿,但差异不显著。两类El Nio事件期间中层大气比湿的位置分布差异同样可以解释EP型El Nio事件发生时较CP型El Nio事件热带气旋生成源地偏东偏南。

图4 1951—2016年700 hPa西北太平洋热带气旋活动盛期比湿距平差值场(EP型-CP型)(单位:g·kg-1,打点区为通过90%置信水平的区域,填色为比湿距平差值)Fig.4 Specific humidity anomaly difference field (EP type minus CP type) at 700 hPa in tropical cyclones’ active period in western North Pacific from 1951 to 2016 (units: g·kg-1, dotted area denotes passing the significance test at 90% level, colored area for specific humidity anomaly difference)

6.3 1 000 hPa涡度场

热带气旋的生成位置主要分布在大气低层相对涡度大的区域。低层空气团的摩擦以及低层水汽的辐合加强,有利于热带气旋在该区域生成。通过图5a、b可以看出,在1951—2016年西北太平洋热带气旋活动盛期,当EP型或CP型El Nio事件发生时,在南海区域以及较多热带气旋生成的10°~20°N,120°~160°E的海域上,大气低层均有涡度的正异常,有助于产生辐合运动,而且正涡度异常最大值均达到8×10-6s-1,对比正涡度异常最大值出现的位置,可以发现EP型El Nio事件期间正涡度异常中心位置位于150°E附近海域,CP型El Nio事件期间正涡度异常中心位于130°~160°E的海域,EP型El Nio事件期间正涡度异常中心比CP型El Nio事件期间范围偏小。图5c表明,在10°~20°N,120°~160°E的海域上涡度距平的差值为负值,即EP型El Nio事件期间与发生CP型El Nio事件相比,涡度异常偏低,且在西太平洋中部10°~20°N,125°~135°E以及10°~20°N,145°~150°E差异显著,通过90%置信水平。但在西太平洋东部赤道以北至10°N,160°~180°E涡度距平差值为正值,且差异通过90%置信水平。因此,在EP型El Nio事件期间,西太平洋西部涡度异常较CP型小,西太平洋东部涡度异常较CP型大。由于正涡度异常为热带气旋的生成提供了十分有利的动力条件,因此可以解释EP型El Nio事件期间较CP型热带气旋生成源地偏东偏南且EP型El Nio事件期间不利于台风生成。

图5 1951—2016年西北太平洋热带气旋活动盛期1 000 hPa涡度距平(a. EP型El Nio事件期间,填色为涡度距平;b. CP型El Nio事件期间,填色为涡度距平;c.两类事件的差值场(EP型-CP型),填色为涡度距平差值;单位:10-6 s-1,打点区为通过90%置信水平的区域)Fig.5 Vorticity anomaly of 1 000 hPa in tropical cyclones’ active period in western North Pacific from 1951 to 2016 (a. EP type El Nio event, colored area for vorticity anomaly; b. CP type El Nio event, colored area for vorticity anomaly; c. difference field of the two types of events (EP type minus CP type), colored area for vorticity anomaly difference; units: 10-6 s-1, dotted area denotes passing the significance test at 90% level)

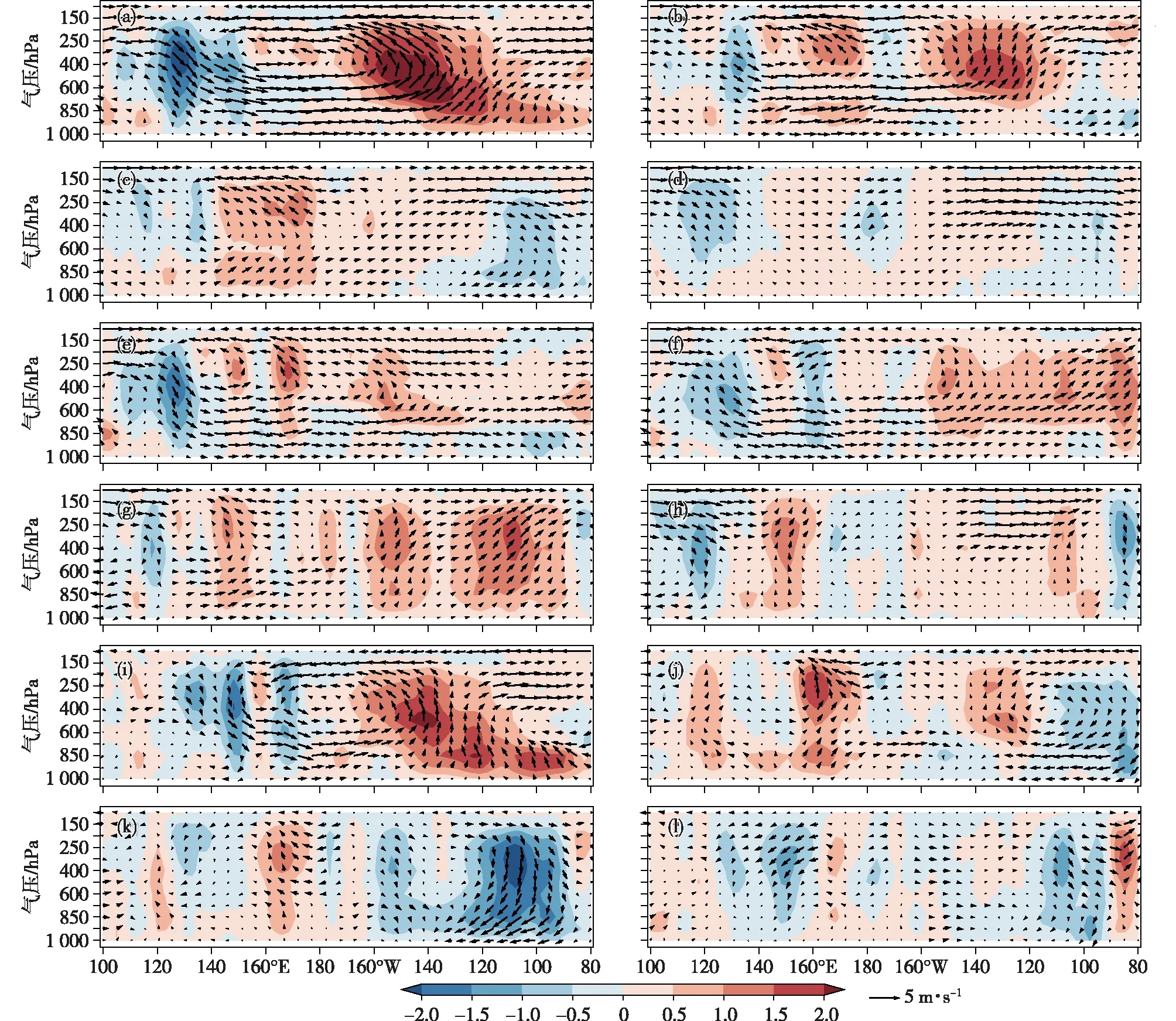

6.4 Walker环流

图6 1951—2016年西北太平洋热带气旋活动盛期Walker环流中EP型(a/b/c/d)与CP型(e/f/g/h)El Nio事件纬向平均风场距平场和纬向平均距平差值场(EP型-CP型;i/j/k/l)(矢量箭头为纬向风与垂直速度的合成风场,填色表示垂直速度(×1 000),单位:m·s-1;a/e/i. 0°~5°N,b/f/j. 5°~10°N,c/g/k. 10°~15°N,d/h/l. 15°~20°N)Fig.6 Zonal mean wind anomaly of EP type (a/b/c/d) and CP type (e/f/g/h) El Nio events and zonal mean anomaly difference field (EP type minus CP type; i/j/k/l) in Walker circulation during tropical cyclones’ active period in western North Pacific from 1951 to 2016 (vector arrow for resultant wind of zonal wind and vertical velocity, colored area for vertical velocity (×1 000), units: m·s-1; a/e/i. 0°-5°N, b/f/j. 5°-10°N, c/g/k. 10°-15°N, d/h/l. 15°-20°N)

热带气旋生成的必要条件是有初始扰动,西太平洋热带气旋大多数是由热带辐合带中的扰动发展起来的,当El Nio发生时,Walker环流减弱,会造成热带辐合带偏南且不活跃,使得西太平洋热带气旋生成所需的初始扰动减少,因此不利于热带气旋形成[19]。讨论1951—2016年西北太平洋热带气旋活动盛期两类El Nio事件的季风槽位置,图7为海平面气压场及850 hPa风场图,对比图7a与图7b,可以看出EP型El Nio事件期间季风槽位置较CP型El Nio事件期间偏南,初始扰动减少,不利于台风生成。综上分析,EP型El Nio事件期间比CP型El Nio事件期间在西太平洋生成的热带气旋频数少。

图7 1951—2016年西北太平洋热带气旋活动盛期平均季风槽(a. EP型El Nio事件期间,b. CP型El Nio事件期间;等值线表示海平面气压场,单位:hPa,风矢表示850 hPa风场,红色线为季风槽的槽线)Fig.7 Mean monsoon trough during tropical cyclones’ active period in western North Pacific from 1951 to 2016 (a. EP type El Nio event, b. CP type El Nio event; contour for sea-level pressure, units: hPa, wind barb for wind field at 850 hPa, red line for trough line of monsoon trough)

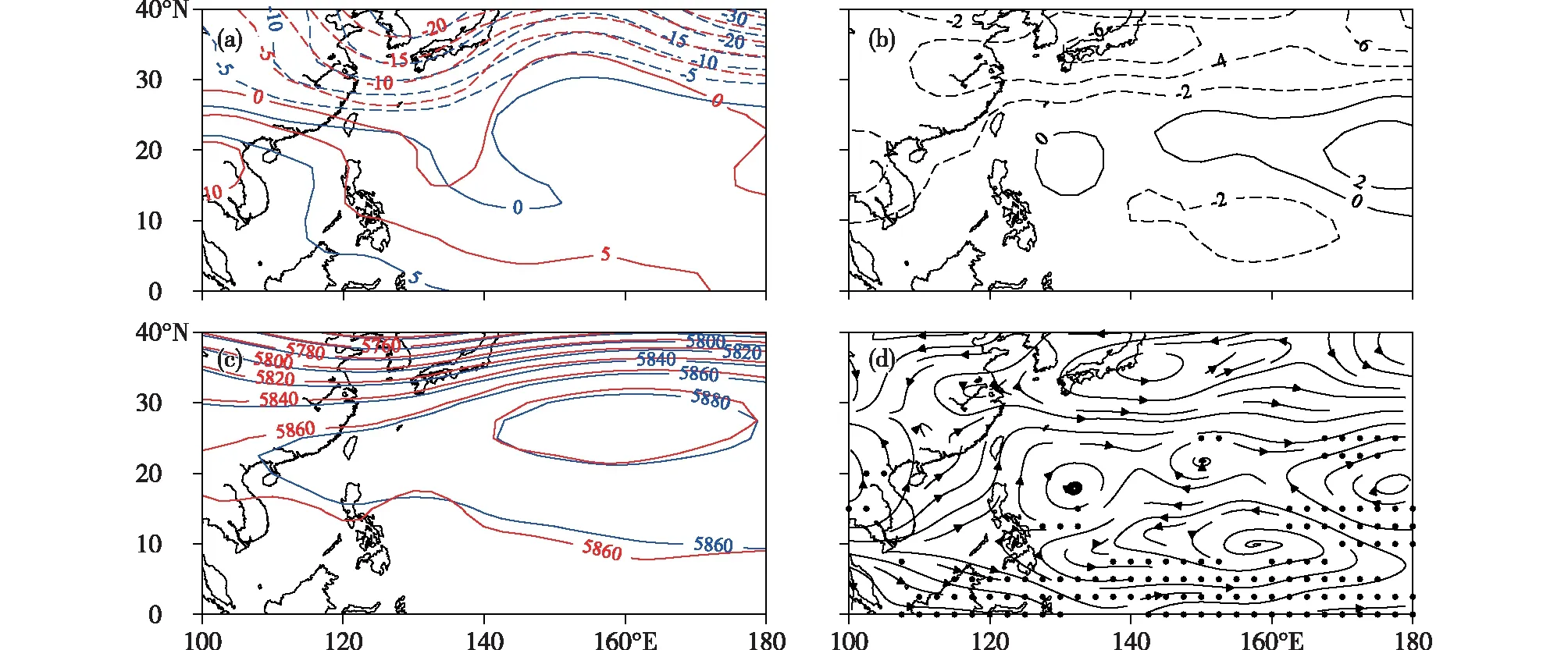

6.5 500 hPa环流形势

热带气旋是低压系统,其移动主要受500 hPa引导气流的控制,且向有利于自身发展的地区移动(即气压相对较低地区)。

在1951—2016年西北太平洋热带气旋盛期,由500 hPa位势高度距平角度(图8a)分析,对比两类事件的差别可以发现,无论是CP型发生时,还是EP型发生时,我国东南沿海地区都为正距平,不利于热带气旋登陆中国,这与El Nio事件发生时较正常年登陆中国热带气旋数较少相一致。但由图8b可以看出,两类El Nio事件下500 hPa位势高度场的差异不大,故此因子可能不是导致两类事件下热带气旋活动差异的主要原因。

西北太平洋副热带高压(以下简称“副高”)位置对登陆我国的热带气旋路径有很大影响[24-26]。由引导气流角度(图8c)分析,登陆热带气旋与西太平洋副高的关系甚为复杂,如果副高异常偏东,热带气旋则会沿副高西侧引导气流转向,不利于登陆。EP型El Nio事件发生时,西太平洋副热带高压偏强偏东偏南,不利于热带气旋登陆;CP型El Nio事件发生时,西太平洋副高偏西偏北,有利于热带气旋在中国登陆。这与上文CP型El Nio事件较EP型El Nio事件更有利于热带气旋的登陆相对应。由流场差值(图8d)显示,在热带气旋路径多经过的南海和菲律宾东部海域上的风向均与台风登陆需要的运动方向不同,导致台风偏离登陆路径,所以EP型El Nio事件比CP型El Nio事件更不利于热带气旋登陆中国。

图8 1951—2016年西北太平洋热带气旋盛期两类El Nio事件下500 hPa高度距平场(a)、高度差值场(EP型-CP型;b)、平均高度场(c)和流场距平差值场(EP型-CP型;d)(等值线单位:gpm,蓝线为EP型El Nio事件期间,红线为CP型El Nio事件期间,打点区为通过90%置信水平的区域)Fig.8 Geopotential height anomaly field (a), geopotential height difference field (EP type minus CP type; b), mean geopotential height field (c), and flow anomaly difference field (EP type minus CP type; d) at 500 hPa under two types of El Nio events during tropical cyclones’ active period in western North Pacific from 1951 to 2016 (units of contour: gpm, blue line for EP type El Nio event, red line for CP type El Nio event, dotted area denotes passing the significance test at 90% level)

结合以上的分析,除了500 hPa位势高度距平场,在1951—2016年西北太平洋热带气旋盛期,两类El Nio事件下海面温度场、对流层中层水汽条件、1 000 hPa涡度场及Walker环流的差异均将导致EP型El Nio事件发生时较CP型El Nio事件的热带气旋生成源地偏东偏南,在EP型El Nio事件发生的时候相对于CP型El Nio事件的热带气旋生成个数更加得少,受到生成个数的限制,又将导致登陆中国的个数也更加得少,与上文总结的结论相一致。

最后,简单讨论影响热带气旋登陆强度时的原因。结合上述背景场,在1951—2016年西北太平洋热带气旋盛期,对于EP型El Nio来说,由图3可以看出该时期西北太平洋海面温度较CP型El Nio明显异常偏低,大尺度的环流条件发生改变,继而导致低层相对涡度在该区域出现异常偏低,大气的低层空气团通过摩擦辐散,同时低层有较差的水汽条件,不利于热带气旋在该区域生成。因此,热带气旋源地较CP型El Nio时偏东。这又会导致其登陆中国的路径更长,即热带气旋在洋面活动的持续时间更久,此过程中吸收的热量相对更多,这与EP型El Nio存续期间西太平洋热带气旋登陆中国强度更强的数据统计结果相一致。

7 结论与讨论

4)西北太平洋热带气旋在热带气旋活动盛期,EP型El Nio事件期间生成频数较低,在中国的登陆率略高于CP型El Nio事件,但差异不显著,登陆强度偏强;CP型El Nio事件发生时虽生成频数较高,但登陆率略低于EP型El Nio事件,登陆强度偏弱。