宁波机场附近一次孤立强雷暴大风事件分析

吴福浪,杨琦堡,沈欣,蒋迪

(中国民用航空宁波空中交通管理站,浙江 宁波 315154)

引言

雷暴大风指的是由雷暴带来的瞬时风速大于等于17 m·s-1的灾害性强阵风[1-2]。在对流风暴产生的灾害性天气现象中,雷暴大风出现频率最高,也最易漏报。雷暴大风产生的环境条件、触发机制和多普勒雷达产品特征是灾害性强对流天气预报研究的重要内容。王福侠等[3]研究了河北省262个站点雷暴大风的雷达回波特征后指出,径向速度大值区一般在弓形回波和阵风锋回波之前,依据径向速度大值区可更早发布雷暴大风预警。万夫敬等[4]分析了山东东部地区一次罕见的极大风力达到12~13级的雷暴大风事件,并总结此次过程10级以上雷暴大风在雷达图上的主要特征。杨晓霞等[5]利用1971—2008年山东省122个气象站观测资料,对山东省雷暴大风等强对流的气候特征进行了分析与总结,并与冰雹的气候特征进行了对比。方翀等[6]研究湖南和广东的一次区域性雷暴大风指出,底层大气折射率结构常数幅度的跃升通常在雷暴大风发生前10~15 min出现,其对雷暴大风的出现可能具有一定的指示意义。近年来,多名学者[7-10]对雷暴大风环境条件和雷达回波特征进行了对比分析和数值模拟,并提炼出多个雷暴大风预警指标,对业务预报工作有较好的指导意义。

然而,由于引起雷暴大风的强对流系统存在时空分布的多样性与演变的复杂性,以及受探测技术和设备等条件的限制,致使人们对雷暴大风过程及其实时预报还缺乏有效手段。本文利用区域自动气象站资料、天气雷达资料、宁波机场AWOS(automated weather observation system)资料和NCEP再分析资料等对2017年7月22日发生在宁波机场附近的一次孤立强雷暴大风环境条件和雷达回波特征进行分析,以期为以后相似天气背景下雷暴大风临近预报、预警提供参考依据。

1 资料来源

区域自动气象站资料为浙江省自动气象站逐5 min加密资料,其中还包含交通站、水文站、电力站、水文流域站等数据,天气要素涵盖风向、风速、温度、降水量等。雷达资料为宁波新一代多普勒天气雷达(S波段),约6 min一次的体扫基数据。宁波机场AWOS资料为逐1 min自动观测资料,包括风场、气压、气温、降水量等气象要素。NCEP再分析资料为NCEP FNL 1°×1°逐6 h资料。

2 实况与天气形势分析

2017年7月22日午后,受强雷暴天气影响,宁波多个站点出现强降水和雷暴大风。12—16时(北京时,下同)降水中心位于鄞州站附近,有10个站点小时雨量超过30 mm,最大为余姚龙潭水库,小时雨量为39.5 mm(图1a)。多个站点极大风力达到5~6级,其中鄞州、钟公庙、宁波机场、余姚、余姚芝山、日湖6个站点出现雷暴大风(瞬时风速v≥17 m·s-1),鄞州站最大,达25.6 m·s-1(图1b)。此次雷暴大风和强降水造成宁波市中北部地区城市内涝和经济作物受损,宁波机场有一个航班因为风切变复飞,多个航班因强降水和雷暴大风备降。

分析22日08时天气形势可知,副热带高压中心592 dagpm线北侧伸展至山东北部,宁波处在副热带高压中心附近,西北风和偏东风之间,500 hPa引导气流较弱(图1c)。中低层700~850 hPa,宁波受高压控制(图略)。由08时高空三层天气图分析可以看出,宁波受强大稳定的副热带高压控制,没有明显槽或切变线等系统影响,雷雨发生的大气环流条件不充分。WILSON and MEGENHARDT[11]、FORVELL[12]、吴福浪等[13]研究指出,边界层辐合线与沿海地区雷暴的产生、组织和发展关系密切。进一步分析08时低层925 hPa环流形势(图1d)可知,在杭州湾南侧存在一条边界层辐合线(图1d黑色虚线)。14时宁波仍处在强大稳定的副热带高压控制之下,低层925 hPa辐合线维持,辐合线的维持有利于对流的发生发展。

3 环境条件分析

分析自动气象站的温度与风场变化可知,受太阳辐射影响,午后陆地快速升温,12时宁波多个站点气温高达40 ℃(图略);相比而言海洋为冷中心,海陆间较强的温度梯度使得大气低层吹海风。分析图1d可知,宁波白天低层处在海上高压后部,吹东南风。12时海风(东北风)向陆地推进过程中与环境风(东南风)形成边界层辐合线(图2a黑色虚线)。由于海风带来的水汽补充,辐合线附近的露点温度升高至27 ℃以上(图2a散点),有利于产生对流天气。王彦等[14]统计分析雷达监测到的4次渤海湾海风锋的特点指出,海风锋在低仰角(0.5°或1.5°)雷达回波反射率产品中表现为平行于海岸线的弱窄带回波,强度一般维持在15~25 dBZ,移动速度缓慢。12时宁波多普勒雷达0.5°仰角反射率因子回波上,镇海—慈溪等沿海可以观测到一条平行于海岸线的强度15~20 dBZ的海风锋(图2b黑色虚线),对应于图2a的边界层辐合线。苗峻峰[15]、东高红等[16]、吴福浪等[17]研究发现,受城市热岛效应和地形抬升等共同作用,海风锋在向内陆推进过程中可以激发出对流单体并逐渐加强为强对流,带来局地强降水和雷暴大风等灾害性天气。

图1 2017年7月22日12—16 时累计降水量(a;填色,单位:mm)和雷暴大风分布(b;填色,单位:m·s-1)以及08时高度场(等值线,单位:dagpm)和风场(风矢,单位:m·s-1)(c. 500 hPa, d. 925 hPa;黑色三角形为宁波市位置)Fig.1 Accumulated precipitation (a; colored area, units: mm) and distribution of thunderstorm gale (b; colored area, units: m·s-1) from 12:00 BST to 16:00 BST & geopotential height field (isoline, units: dagpm) and wind field (wind barb, units: m·s-1) at 08:00 BST 22 July 2017 (c. 500 hPa, d. 925 hPa; black triangle for location of Ningbo)

图2 2017年7月22日12时地面加密自动气象站风场(风矢,单位:m·s-1)和露点温度(数值,单位:℃)(a;黑色虚线为边界层辐合线)及0.5°仰角雷达反射率因子(b;填色,单位:dBZ,黑色虚线为海风锋)Fig.2 Wind field (wind barb, units: m·s-1) and dew-point temperature (numerical value, units: ℃) at densified surface automatic meteorological station (a; black dashed line for boundary layer convergence) & radar reflectivity (b; colored area, units: dBZ, black dashed line for sea breeze front) at 0.5° elevation at 12:00 BST 22 July 2017

在强对流的研究中,常采用探空资料分析环境参数特征[18]。分析宁波机场站点的t-lnp图(图3)可以发现,08时该站点的抬升凝结高度(lifting condensation level,LCL)位于900 hPa附近,对流凝结高度(convective condensation level,CCL)在850 hPa附近,自由对流高度(level of free convection,LFC)位于CCL的下方(图3a)。近地面存在浅薄的逆温层,阻碍了空气垂直运动的发展,使得不稳定能量得以积聚,为强对流发生发展储备了充足的能量。此时宁波机场站点CAPE值为2 470 J·kg-1,CIN值为 82 J·kg-1,不稳定能量充足,抑制对流条件较弱,有一定的抬升条件就可能触发较明显的对流天气。从宁波机场站点风场垂直配置可以看出,700 hPa以下为弱的西北偏西气流,500 hPa之上为一致的偏东气流,中低层与高层之间存在弱的垂直风切变(图3a)。牛淑贞等[19]、黄荣等[20]研究发现,在较强的不稳定能量、高温和高湿等条件下,弱的垂直风切变环境中也可以产生强对流天气。

图3 2017年7月22日宁波机场(121.45°E,29.82°N)t-lnp图(a.08时,b.14时;绿色为露点曲线,黑色为层结曲线,红色为状态曲线)Fig.3 The t-lnp diagram of Ningbo Airport (121.45°E, 29.82°N) (a. 08:00 BST, b. 14:00 BST; green, black, and red lines for dew-point temperature, stratification, and state curves, respectively) on 22 July 2017

随着太阳辐射增强,地面迅速增温,逆温层被破坏,14时的t-lnp图(图3b)上LCL的位置抬升至800 hPa附近,在LCL以下气团是干绝热上升过程,探空曲线配置类似绝对不稳定型。CCL的高度下降至850 hPa附近,CAPE值降低至1 667 J·kg-1。中低层与高层之间弱的垂直风切变维持,配合较强的不稳定能量,有利于强对流的发生和发展,实况宁波鄞州区开始有对流单体发展。

多名学者研究[21-23]发现,雷暴大风多发生在上干下湿的大气层结中,t-lnp图上表现为倒“喇叭口”形态的探空曲线分布。但分析此次08时和14时宁波机场的t-lnp图(图3)发现,露点温度曲线和状态曲线间隔较大,中高层为较深厚的干空气层,1 000 hPa至低层湿度也较差,没有出现上干下湿的层结配置。但通过前文对图2a的分析可知,此次强对流的主要触发系统为边界层辐合线海风锋,海风锋在向内陆推进过程中给经过地区带来降温和增湿。因此结合t-lnp图和自动气象站加密资料分析可以推断,此次雷暴大风发生在“上干”近地面湿的大气层结中。

4 多普勒雷达回波特征分析

4.1 PPI产品特征

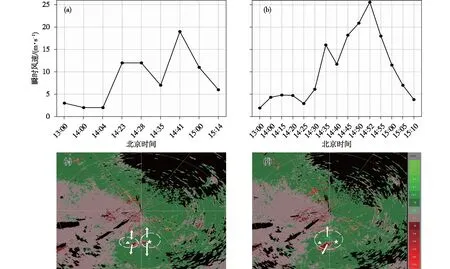

连续跟踪分析宁波多普勒天气雷达回波演变可知,此次雷暴过程经历了普通对流单体雷暴(13:52—14:25)和多单体雷暴(14:25—15:15)阶段,15:15之后多单体减弱为一般降水回波,但是仍然能观测到阵风锋。7月22日13:52,图2a中海风锋上的东南侧,多普勒雷达观测到有对流单体A生成,对流单体向偏西方向发展(图略)。14:03海风锋(图4a黑色虚线)附近的对流单体A在向西移动发展过程中迅速发展加强,强度超过50 dBZ,同时宁波机场附近激发出新的对流单体B(图4a)。两个对流单体在14:25合并加强发展(图4b),回波强度超过55 dBZ,移动速度缓慢。实况测得宁波机场14:23瞬时风速突然增大至12 m·s-1并维持(图5a)。由于高空引导气流为偏东风,强回波缓慢向西侧(宁波机场)移动和发展,14:25宁波机场被强回波覆盖并出现强雷雨天气,14:41宁波机场瞬时风速达19 m·s-1,达到下击暴流强度。受雷暴影响,鄞州站14:25开始瞬时风速不断增大,14:35瞬时风速达16 m·s-1,接近雷暴大风强度,14:45—14:55鄞州站瞬时风速超过18 m·s-1(图5b)。14:53多单体结构变得松散,阵风锋位于多单体北侧21 km左右,强度5~10 dBZ(图4c)。14:52区域自动气象站测得鄞州瞬时风速达25.6 m·s-1,达到强下击暴流强度(图5b),这是由降水粒子的蒸发和强降水的重力拖曳作用等引起的。15:15之后风暴减弱为一般降水回波,在其北侧30 km左右仍然能观测到阵风锋,但是结构较为松散,对应的地面风力减小,雷暴大风影响过程结束(图4d)。

图4 2017年7月22日宁波多普勒雷达0.5°仰角反射率因子(a. 14:03,b. 14:25,c. 14:53,d. 15:15;填色,单位:dBZ)Fig.4 Reflectivity at 0.5° elevation from Ningbo doppler radar (a. 14:03 BST, b. 14:25 BST, c. 14:53 BST, d. 15:15 BST; colored area, units: dBZ) on 22 July 2017

图5 2017年7月22日瞬时风速随时间变化分布(a.宁波机场,b.鄞州;单位:m·s-1)和0.5°仰角径向速度(c.14:31,d.14:36;填色,单位:m·s-1;白色三角形为宁波机场,白色五角星为鄞州站)Fig.5 Temporal distribution of instantaneous wind speed (a. Ningbo Airport, b. Yinzhou; units: m·s-1) and radial velocity at 0.5° elevation (c. 14:31 BST, d. 14:36 BST; colored area, units: m·s-1; white triangle and white five-pointed star for locations of Ningbo Airport and Yinzhou Station, respectively) on 22 July 2017

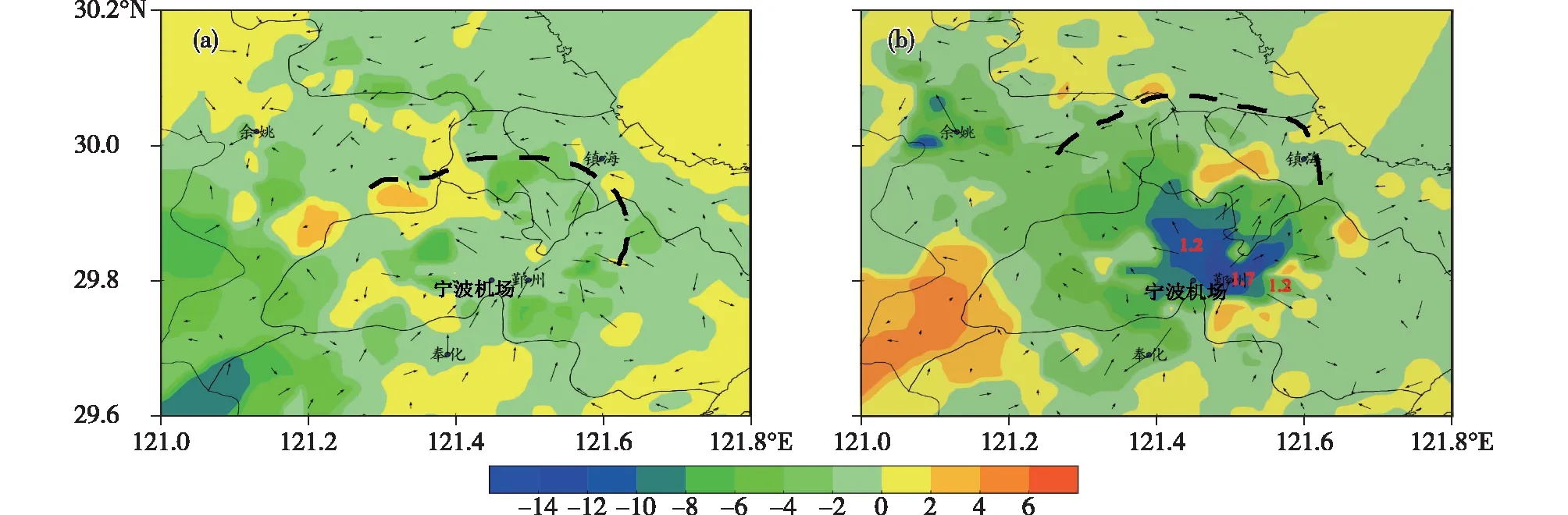

图6为自动气象站1 h变温和风场分布图。在普通对流单体发展阶段(13:52—14:25),宁波地区低层环境风场以东北偏东的海风为主,14:00鄞州、宁波机场等站点近地面已形成冷池,中心最低变温为-6~-2 ℃(图6a),但14:00对流单体前沿风场还未出现出流特征(图略)。14:30风场分布上雷暴中心近地面开始出现辐散气流(图6a风场),14:31雷达0.5°仰角径向速度分布图(图5c)上也观测到辐散气流,与自动气象站风场分布有较好对应关系。冷的辐散气流向四周扩散,与海风形成阵风锋(图6a黑色虚线)。自动气象站风场观测到的阵风锋时刻与雷达回波上观测到的时刻(14:36)相比提早了6 min左右。阵风锋刚形成时,由于雷暴出流的强度较弱,因此其运动速度也较慢,阵风锋随着辐散气流扩散缓慢向北移动远离雷暴母体。15时变温分布图(图6b)上,冷池范围扩大,强度增加,中心最低变温超过-12 ℃,雷暴中心附近1 h正变压达1.2~1.7 hPa,出现中尺度雷暴高压,风暴出流加强,阵风锋继续向北移动远离雷暴主体。

图6 2017年7月22日13—14时自动气象站变温(填色,单位:℃)和14:30的风场(箭头线,单位:m·s-1)(a)以及14—15时变温(填色,单位:℃)变压(数值,单位:hPa)和15时风场(风矢,单位:m·s-1)(b)(黑色虚线为阵风锋)Fig.6 Temperature change (colored area, units: ℃) of automatic meteorological station from 13:00 BST to 14:00 BST and wind field (wind barb, units: m·s-1) at 14:30 BST (a) & temperature change (colored, units: ℃), allobaric field (numerical value, units: hPa) from 14:00 BST to 15:00 BST, and wind field (wind barb, units: m·s-1) at 15:00 BST (b) on 22 July 2017 (black dashed line for gust front)

4.2 垂直剖面特征

图7为过图4b的线段AB和CD分别做反射率因子和径向速度的垂直剖面分布图。7月22日14:25,两个普通对流单体结合发展为多单体,距离雷达约25 km,最大反射率因子超过55 dBZ(图4b),同时刻反射率因子垂直剖面图(图7a)显示,多单体大于50 dBZ的强回波伸展到8 km以上,出现明显的中高层回波悬垂和低层弱回波区。14:31超过50 dBZ的强反射率因子顶部自8 km高度快速下降至6 km以下(图7b)。研究[24-25]表明,风暴顶高度从高空的快速下降,使得雷暴单体中层下沉气流加强,强降水的拖曳作用进一步加速中层下沉气流,下沉气流随强降水冲击地面从而引发雷暴大风。此时雷暴单体中层下沉气流加强,在低层速度图上出现了逆风区,在逆风区北侧沿着180°径向线的西侧宁波机场附近(图5c白色三角形)和东侧鄞州站附近(图5c白色五角星)各有一个速度辐散中心,辐散区所在高度为0.6~0.7 km(宁波雷达站高度约0.4 km),径向正负速度差绝对值最大达 16 m·s-1。俞小鼎等[26]讨论了基于多普勒天气雷达观测数据对雷暴生成、发展和衰减的临近预报技术后指出,中层径向辐合的出现对雷暴大风的预警有很好的指示作用。14:31径向速度垂直剖面图上,中层4~8 km观测到较为明显的径向辐合区(图7e白色虚线圆),径向正负速度差绝对值接近18 m·s-1。但是由于风暴移动与雷达径向交角超过70°,沿径向速度剖面得出的中层径向辐合值明显小于实际值,不能很好地反映出真实的径向辐合。14:36超过50 dBZ的强反射率因子顶高度继续下降,基本分布在4 km以下(图7c),由于雷暴大风在近地面表现为沿着中心向四周扩散的强辐散气流,因此雷暴大风在速度场上最明显的特征就是低层强烈的速度辐散(图5d白色虚线区域),径向正负速度差绝对值超过25 m·s-1,与POTTS[27]利用多普勒雷达观测到的微下击暴流回波特征一致。14:36径向速度垂直剖面图上低层也出现强烈的局地速度辐散(图7f白色虚线圆),径向正负速度差绝对值也超过25 m·s-1,这是强降水的拖曳作用加速了中层下沉气流,下沉气流随强降水冲击地面形成的辐散风场。14:45—14:55鄞州站持续出现下击暴流(图5b),14:52瞬时风速达25.6 m·s-1,下击暴流发展至最强。宁波机场在14:41出现下击暴流,但持续时间和强度明显小于鄞州站,主要原因是宁波机场离风暴中心相对较远。

图7 2017年7月22日沿图4b线段AB的雷达反射率因子垂直剖面(a.14:25,b.14:31,c.14:36,d.14:53;色标,单位:dBZ)和沿图4b线段CD的径向速度垂直剖面(e.14:31,f.14:36;色标,单位:m·s-1)Fig.7 Vertical profile of radar reflectivity along line AB of Fig.4b (a. 14:25 BST, b. 14:31 BST, c. 14:36 BST, d. 14:53 BST; colored area, units: dBZ) and vertical profile of radial velocity along line CD of Fig.4b (e. 14:31 BST, f. 14:36 BST; colored area, units: m·s-1) on 22 July 2017

5 结论

本文利用自动气象站资料、天气雷达资料和NCEP再分析资料等对2017年7月22日发生在宁波地区的一次雷暴大风过程环境条件和雷达回波特征进行分析,主要结论如下:

1)雷暴大风发生在较强的对流有效位能、弱的垂直风切变和上干近地面暖湿的大气层结配置下。受城市热岛效应和地形抬升等共同作用,低层雷达反射率因子回波上的海风锋在向内陆推进过程中激发出强对流,造成了此次雷暴大风过程。

2)此次雷暴过程经历了普通对流单体和多单体雷暴阶段。多单体雷暴北侧出现阵风锋,近地面冷池变温超过-12 ℃,1 h正变压达1.2~1.7 hPa,出现中尺度雷暴高压。

3)14:31—14:36期间,超过50 dBZ的强反射率顶部由8 km高度快速下降至4 km以下,中层4~8 km有较为明显径向辐合区,正负速度差绝对值接近18 m·s-1。低层PPI径向速度出现强烈的局地速度辐散,径向正负速度差绝对值超过25 m·s-1,近地面RHI径向速度辐散也超过25 m·s-1。实况14:41—14:55宁波机场和鄞州站先后出现下击暴流。由此可见,超过50 dBZ的强反射率顶高度快速下降、中层径向辐合达18 m·s-1、低层速度辐散超过25 m·s-1等与雷暴大风的出现有较好对应关系,在实际业务工作中可以用于雷暴大风预警分析。