留膜留茬免耕栽培对甘肃中部旱作区玉米产量及水分利用效率的影响

张 健,马明生,张建军

(1.定西市农业科学研究院,甘肃定西743000;2.甘肃省农业科学院旱地农业研究所,兰州730070)

甘肃中部旱作区年降水量的多寡及时空分布直接影响小麦、玉米等粮食作物产量的丰欠,已成为区域农业生产面临的最主要问题之一。优化各项农艺措施是促进旱地作物高效用水的直接手段。国内外学者就地膜覆盖[1]、保护性耕作[2]等研究结果表明:地膜覆盖是旱作区主要的节水农艺措施,与露地栽培相比,可减少水分蒸发50%[3],农田土壤含水率提高8.0%~20.0%,产量增加30.0%以上[4]。免耕可通过减少土壤蒸发量来增加作物蒸腾耗水量,进而提高作物水分利用效率[5]。

近年来,留膜留茬免耕直播栽培技术在甘肃中部旱作区大面积推广应用,该技术是将旧膜循环再利用和免耕2者优点有机结合的新模式,并已广泛应用于多种农作物栽培上。已有研究表明:该栽培模式能有效减少地膜用量和田间作业投入,节本增效效果显著[6-8]。同时,废旧地膜污染问题亦可得到有效控制[9]。然而,覆膜免耕栽培玉米苗期低的土壤温度易造成生长发育变缓,但拔节后快速恢复生长能弥补生育前期所受影响,且能获得与覆新膜相当的籽粒产量[10]。已有研究绝大多数针对该栽培模式下的产量变化,而对其土壤水分利用特征及如何优化协调实现高效利用水分,尤其是不同降雨年型留膜留茬免耕栽培技术的高效和稳产机理尚不明晰。因此,探讨不同栽培方式的玉米水分利用特征及对产量的响应,可为甘肃中部旱作区抗旱减灾栽培技术提供科技支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验于2017-2018年在甘肃省定西市团结镇唐家堡村(35°35′ N,104°36′ E) 进 行,海 拔1 970 m,年平 均气温6.2 ℃,≥10 ℃的活动积温2 075.1 ℃,无霜期140 d,属中温带半干旱气候。作物一年一熟,无灌溉,为典型旱作雨养农业区。多年平均降雨量为415 mm,6-9月降水量占年降雨量的68%,降水相对变率为24%,400 mm 降水保证率为48%。试验区土壤为黄绵土,0~30 cm 土层土壤平均容重1.25 g/m3,田间持水量21.2%,凋萎系数7.2%。

试验区2017年和2018年年降雨量分别为418.3 mm 和533.3 mm,生育期降雨量分别为351.3 mm 和448.8 mm,2017年虽然总降雨量达到多年平均降雨量415 mm,但玉米抽雄期(7月中下旬降雨量29.5 mm,蒸发量154.4 mm)和吐丝期(8月中旬降雨量31.6 mm,蒸发量51.1 mm)干旱严重,属季节性干旱平水年,2018年属丰水年。

1.2 试验设计

试验为田间定位试验,2016年进行全膜双垄沟播种植玉米预备试验,地膜为普通白色聚乙烯地膜,幅宽1.2 m,厚度0.01 mm。采用随机区组设计,设2 个栽培模式,分别为:①全膜双垄沟播栽培(T1);②全膜双垄沟播留膜留茬免耕栽培(T2)。小区面积5.5 m×5 m=27.5 m2,3 次重复。其中T2 处理留膜免耕栽培为2016年全膜双垄沟播玉米在秋季收获后不揭膜,留茬3~5 cm 人工割倒玉米秆,连续2 a不耕翻土壤和不揭膜,直接穴播玉米。试验期间2017年和2018年地膜完整度分别保持在95%和85%以上,收获期地膜破损处,及时用细土封住,防止跑墒。T1 处理为玉米收获后进行旧膜回收并秋深翻耕,春季播前旋耕施肥覆膜。玉米品种先玉335(甘肃省敦煌种业股份有限公司生产),密度7.5 万株/hm2,4月下旬播种,10月上旬收获。氮肥用量180 kg/hm2,过磷酸钙1 000 kg/hm2。2016年预备试验T1、T2 处理氮肥和磷肥全部作基肥结合播前整地覆膜前施入,2017年和2018年氮肥100%作基肥,T1结合播前整地施入,T2采用追肥枪人工施入,T1、T2处理施肥深度基本一致,所有处理均不施磷、钾肥。其他田间管理措施同一般高产田。

1.3 测定项目及方法

(1)土壤水分测定。采用土钻人工分层取土,烘干称重法测定,分别在玉米播种、抽雄吐丝期、收获时由地表向下依次测取0~200 cm 土层水分,每20 cm 作为一个取样层,先称湿土重,在105 ℃恒温下烘干12 h 后称干土重,计算含水量。

(2)产量测定。收获前,每小区选择长势均匀一致处作为采样区,在此区域内按整行逐株取25 株测产,脱粒后用谷物水分测定仪(PM-8188-A,北京布拉德科技发展有限公司)测定籽粒含水量,然后换算成标准含水量(14%)下的公顷产量。另每小区取20 株调查株高、穗位高、穗粗、穗长、穗行数、行粒数,计算穗粒数,并测定百粒重(含水量14%)。

(3)叶面积测定。于玉米生长发育关键期,每处理每重复选择生长一致的3 株玉米做调查对象,实测所有绿叶面积,计算出全田叶面积指数(LAI)。

1.4 计算公式

(1)作物生育期耗水量(Evapotranspiration,ET):

式中:W1、W2分别为播种前和收获后土壤贮水量,mm;P 为作物生育期降水量,mm,通过campbell cr1000(美国) 自动气象站记录仪获取。

(2)水分利用效率WUE:

式中:Y 为含水量14%时玉米籽粒产量,kg/hm2;ET 为玉米耗水量,mm。

(3)土壤贮水量W:

式中:h 为土层深度,cm;a 为土壤容重,g/cm3;b 为土壤重量含水量,%。

2 结果与分析

2.1 不同栽培方式对旱地玉米产量、耗水量和水分利用效率的影响

不同栽培模式玉米产量在2 个降雨年型差异显著[见图1(a)],表现为丰水年显著高于季节性干旱平水年,产量成倍增加。栽培方式间2017年T2 产量较T1 显著增加了16.3%,原因可能是2017年7月中下旬高温干旱,T1处理地膜覆盖度高,高温干旱提高了土壤温度,进行影响玉米根系活力,T2 处理地膜覆盖度不及T1 处理,加上地膜破损处用细土封住,降低了玉米抽雄吐丝期高温干旱的增温效应对玉米根系活力的影响,故出现玉米产量T2>T1;2018年T2 产量较T1 显著降低29.9%,虽然2018年是丰水年,但随着留膜年限的增加,地膜覆盖度降低使其保温保墒效果降低,同时耕层土壤容重增加使玉米根系难以下扎,导致玉米根系对深层土壤养分水分利用率降低,玉米长势不及当年翻耕覆膜而减产。耗水量2017年栽培方式间差异显著,为T2>T1,增加了4.2%;2018年耗水量差异不显著,为T2>T1,降低了5.2%[见图1(b)]。T2处理在2017年产量和耗水量显著增加的前提下,水分利用效率同样表现为显著增加,T2 较T1 增加了14.7%,而2018年T2、T1 处理在产量显著增加,耗水量未显著增加的条件下,均显著提高了水分利用效率,T1 较T2 增加了18.7%[见图1(c)]。表明在季节性干旱平水年T2 处理能显著提高玉米产量、耗水量和水分利用效率,而丰水年T2 处理提高产量和水分利用效率的效果显著不及T1处理。

2.2 不同栽培方式对玉米花前花后耗水量的影响

栽培方式对玉米花前花后耗水量有明显调节作用,并与降雨年型有关(见图2)。2017年为季节性干旱平水年,花前耗水量T2 处理与T1 处理基本接近,降低0.6%,差异不显著,花后耗水量提高9.3%,差异显著[见图2(a)]。2018年为丰水年,花前耗水量T2 处理高于T1 处理,增加了11.6%,差异显著,花后耗水量基本接近,降低0.2%,差异不显著[见图2(b)]。表明留膜留茬免耕(T2)能有效调节季节性干旱平水年玉米耗水进程,显著增加花后耗水量,为玉米产量形成提供水分保障。

2.3 不同栽培方式对玉米叶面积指数的动态影响

叶面积指数一方面可反映作物生长发育状况,另一方面可反映叶片对光能的利用情况。从图3可以看出,随着玉米发育进程的推进,不同生育阶段玉米叶面积指数呈逐渐增加趋势。栽培方式间从苗期到抽雄期,叶面积指数变化为T2<T1,分别降低了11.4%、13.0%、7.3%,除苗期差异不显著外,其余2个生育时期叶面积指数差异显著。而玉米进入灌浆期,叶面积指数变化为T2>T1,增加了4.7%,差异不显著。原因是2017年是季节性干旱平水年,抽雄吐丝期高温干旱使T1 处理下部叶片枯萎,绿叶数明显减少所致。而留膜留茬免耕栽培(T2) 由于地膜覆盖度降低和部分地膜破损,土壤温度降低,水分蒸发损失变缓,进而实现调控土壤水分供应来应对季节性干旱对玉米生长发育的影响。

2.4 不同栽培方式对玉米农艺及产量性状的影响

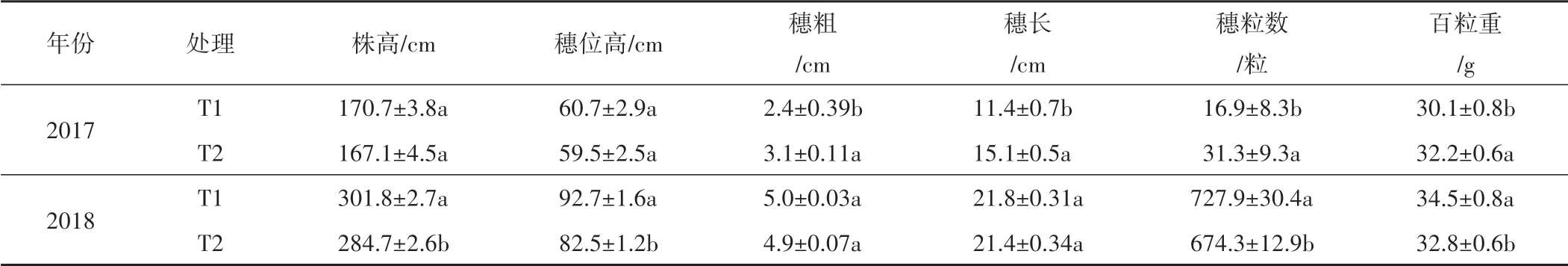

栽培方式对玉米产量构成及农艺性状影响明显,并与降雨年型密切相关(见表1)。2017年为季节性干旱平水年,T2处理株高、穗位高均低于T1 处理,分别减少了2.1%、2.0%,差异不显著,但穗粗、穗长、穗粒数和百粒重较T1 分别增加29.2%、32.5%、85.2%、7.0%,均差异显著。2018年为丰水年,T2 处理株高、穗位高显著低于T1,分别减少了5.7%、11.0%,穗粗、穗长较T1 处理分别减少了2.0%、1.8%,差异不显著,穗粒数和百粒重显著低于T1 处理,分别减少了7.3%和4.9%。可见,在本试验条件下,季节性干旱平水年T1 不利于玉米生产,T2 有利于玉米生产;而在丰水年恰好相反,T1对玉米生长更有利。

表1 不同栽培模式玉米农艺及产量性状的变化Tab.1 Change of agronomy and yield characteristic of maize in different cultivation pattern

2.5 不同栽培方式玉米经济效益分析

表2显示:留膜留茬免耕栽培和全膜双垄沟播栽培平均产值分别为14 131.5 元/hm2和17 404.5 元/hm2,留膜留茬免耕较全膜双垄沟播产值减少3 273.0元/hm2,降幅为18.8%。留膜留茬免耕虽然产量低,但其节省了地膜、土壤耕翻及部分劳力投 入 约3 735.0 元/hm2,使纯收益增加462.0 元/hm2,增 加2.3%。而全膜双垄沟播虽然产量高,但产量增加部分不能抵消生产成本投入增加的部分。因此,留膜留茬免耕节本增效和生态效应明显。

3 讨 论

关于免耕对作物的增产和减产效应均有较多报道。邱红波等[11]认为,玉米免耕栽培较翻耕栽培倒伏率高、有效株数少,进而导致产量显著低于翻耕栽培,而冯延江等[12]认为,免耕耕作较传统耕作玉米产量有所增加。留膜留茬免耕栽培是将覆膜栽培、地膜重复再利用和农田免耕栽培技术优点的再次有机整合。留膜留茬免耕栽培对玉米产量影响的研究结论存在分歧,有研究认为留膜留茬免耕栽培较全膜双垄沟播栽培和露地栽培分别增产0.9%[13]和34.1%[14],但也有研究认为留膜留茬免耕栽培导致玉米减产11.4%[6]。本研究结果表明:留膜留茬免耕栽培的产量效应因降雨年型而异,丰水年产量高于季节性干旱平水年,而季节性干旱平水年留膜留茬免耕栽培更有利于提高玉米产量,较传统双垄沟播栽培产量显著增加了16.3%,丰水年显著降低了29.9%。进一步对留膜留茬免耕栽培产量增减的原因分析认为,季节性干旱平水年产量增加是产量构成中穗粒数和百粒重分别显著提高了85.2%和7.0%,而丰水年减产的原因是穗粒数和百粒重分别显著降低7.3%和4.9%。同时,丰水年留膜留茬免耕虽然产量低于全膜双垄沟播栽培,但其节省地膜用量和部分劳力投入,纯收益增加2.3%,节本增效和环境效应明显。

对于西北半干旱区春玉米生产面临的重要挑战是如何通过科学的管理措施来提高土壤水分含量并高效利用。旱地季节性降雨多变且不能预测,但栽培技术能高效集雨并合理利用[15]。本研究发现:无论何种降雨年型,留膜留茬免耕栽培均提高了作物生育期土壤耗水量,这种效果在季节性干旱平水年较丰水年表现尤为突出。原因在于留膜留茬免耕栽培周年地膜覆盖能有效蓄积冬春休闲期降水,并抑制土壤水分的无效蒸散,再加上留膜留茬免耕栽培降低了对耕层土壤的扰动,保护了耕层土壤微孔隙和连续孔隙路径[16],提高了土壤稳定性渗透率和饱和导水率[13],进而使土壤持水量增大。本研究还发现,留膜留茬免耕能有效调节季节性干旱平水年玉米耗水进程,显著增加花后耗水量,提高叶面积指数,实现产量和水分利用效率的协同提高,丰水年不及季节性干旱平水年。

4 结 论

留膜留茬免耕栽培对玉米产量和耗水特征的影响与降雨年型密切相关。季节性干旱平水年能有效调节玉米生育期耗水进程,显著增加花后和全生育期土壤耗水量,显著提高了产量和水分利用效率,优化了产量构成,明显提高了灌浆期叶面积指数。同时留膜留茬免耕栽培能节省地膜及部分劳动力投入,节本增效和环境效应明显。因此,留膜留茬免耕栽培可作为甘肃中部旱作区抗旱减灾栽培方式推广应用。

表2 不同栽培模式经济效益分析Tab.2 Analysis of economic benefit on different cultivation pattern