屏帏精良与书艺辉映

——宋代书艺与屏风的互动关系及其传播

⊙ 张文强

引言

魏晋以降,书法成为一门以观赏性为主的独立艺术。书家们尝试着各种表现书法艺术的形式,在探索过程中,题写屏风成为书家表现书法艺术的方式之一。史书记载,东晋王羲之有书扇题屏的雅好,南朝人庾元威在《论书》中讲道:“书十牒屏风,作百体,间以采墨。”[1]唐代时不仅有唐太宗书《屏风帖》传世,而且张旭、怀素题写的粉壁醉屏也一时传为佳话。屏风这一形式在魏晋以来各个时期都有所运用,到了宋代,随着高型家具的普及,屏风形制的日益完善,宋人书法艺术的繁荣,题写屏风成为表现书法的重要形式之一。

宋代是中国书法发展的繁荣期。宽松的社会环境、尚文的社会政策、造纸术的进步与昌盛使书法艺术在民间空前的繁荣。说到宋代最好的书法陈列和展览形制,后人根据流传下来的手卷作品、挂轴和题壁资料,就认为卷、轴和题壁是宋时书法艺术的主要表现形式。然而,这种认识过于简单化了,书法艺术在发展过程中是纷繁复杂的。事实上,在当时有一种常见且适于展现书法的形式被后人忽视,即屏风书法。

一、宋代屏风书法之表现意义

关于宋代屏风书法,历史文献中有许多记载。如董嗣杲《新桥遇秋岩》:“鸟巾漉酒菊花店,醉拣陶诗书纸屏。”将陶渊明的诗作为题材挥洒到纸质屏风上。陆游《暖阁》:“纸屏山字样,布被隶书铭。”[2]用古老的隶书抄写铭文。“乘闲欲拟归来作,小草斜行满曲屏”[3],闲来无事题小草于折叠屏风之上。咸淳士人有诗云:“深院无人草已荒,漆屏金字尚辉煌。”[4]林用中亦有诗句:“行客悠悠心目快,漫题新句在空屏。”行人有感而发,将创作的诗句题写于屏风之上。这些诗句都反映了宋时期屏风书法作为一种常见的表现形式活跃于文人墨客之间。

屏风书法在宋代能够风靡一时,其本身较于其他形制具备不可替代的优势。

首先,屏风随着宋时人们生活起居和室内结构的扩展而增高增大,且在宋时得以普及。屏风大量存在于酒楼、客厅、卧室等公共和私人场所,宋时卷轴画和壁画中有描绘当时摆设屏风书法的场景。例如,夏圭所绘《雪堂客话图》中有屏风书法陈设,李成的《晴峦萧寺图》中萧寺塔下酒楼装饰有屏风书法,张择端《清明上河图》中报关办事处官员身后则是行书屏风书法,陕西韩城宋墓墓主行医图背后也有草书屏风。从这些绘画作品中,我们能够看出无论是酒肆楼阁,还是私人场所,书法屏风陈设都使观者一目了然。屏风内字的大小相对于卷轴来讲能够更加灵活,章法排列具有可塑性。横卷和挂轴则不然,卷的常态是放在盒内收藏,只有在人们欣赏时才打开,且宋时卷的纵高往往是30cm左右,例如苏东坡的《黄州寒食帖》是纵34.2cm,横199.5cm(含黄跋);米芾的《蜀素帖》是纵29.7cm,横284.3cm;黄庭坚的《李白忆旧游》是纵37cm,横392.5cm;《诸上座》是纵33cm,横729.5cm。长度和宽度决定手卷适用于摊在桌上把玩,是宋时书斋式的观赏方式,而轴受装裱和悬挂的影响往往以三到五行为主。宋代题壁书法的规模虽然没有如唐代那样粉壁长廊数十间,但宋人题壁依旧盛行。遗憾的是,题壁书法一般存在于高楼和寺庙墙壁,且不易保存。

李成 晴峦萧寺图(局部) 纳尔逊 · 阿特金斯艺术博物馆藏

其次,各式各样的屏风充斥在宋人生活中,玉堂琼榭、茶房酒肆内陈列着直立板屏、折叠屏风,卧室与床榻相结合的枕屏,书房中的砚屏,庭院里的石屏,皆可与书法艺术相结合。因而,宋代文人将书法与屏风这一器物相结合,形成一种集休闲、娱乐、观赏于一体的互动关系。

题壁和手卷,早在魏晋时期早已出现,到宋代仍是主流形式。宋时造纸术的兴盛又推动了挂轴出现,因此这三种书法形式对宋代书风的面貌产生了极大的影响。除此之外,屏风的存在也成为宋代书法的一条独特的风景线。宋时文人士大夫对屏风充满着别样的意趣,通过对屏风的书写体现出最佳的呈现方式和高雅的审美情趣,笔者认为这也是宋时期挂轴盛行而屏风却未被挂轴完全取代的原因。

总之,宋时期存在着多元的书法形式,在多种书法形制的交相辉映下,其书法生态呈现出丰富多彩的样貌。而在多种表现形式之中,屏风作为最佳的展览方式之一则显得尤为突出。

二、唐宋屏风书法之转型

唐宋时期,屏风在文人的观照下,成为表现书法艺术的重要载体。然而,唐宋两代的屏风书法有着明显的差异。

艺术风格的形成、转变与社会环境息息相关。唐朝是中华民族历史上国力最强盛的时期,在这一时期内,唐统治者采取积极包容的政策与周边民族和周边国家交往,无不彰显着强大的文化自信。因而唐朝的艺术风格大气磅礴、雍容华贵,无不彰显着大国风范。颜真卿雄健浑厚的楷书与行书,张旭、怀素龙蛇飞动般的狂草,皆是这一时期的典型代表。书法风格反映在屏风上,就像韩偓所说的那样:“若教临池畔,字字恐成龙。”[5]

屏风书法的磅礴气势在这一时期表现得淋漓尽致。这一时期唐太宗、张旭、怀素、徐浩、李阳冰、白居易、刘禹锡等皆喜好题屏。其中,唐太宗李世民作真草屏障以示群臣,其笔力遒劲;徐浩以草隶入屏,被时人描述为“怒猊抉石,渴骥奔泉”。任华《怀素上人草书歌》曰:“十杯五杯不解意,百杯已后始颠狂。一颠一狂多意气,大叫一声起攘臂。挥毫倏忽千万字,有时一字两字长丈二。”可见其气势夺人。梅尧臣曾作诗云:“往在河南佐王宰,王收书画盈数车。我于是时多所阅,如今过目无遁差。石君屏上怀素笔,盘屈瘦梗相交加。苍虬入云不收尾,卷起海水秋鱼虾。毫干绢竭力未尽,山鬼突须垂髿髿。牵缠回环断不断,秋风枯蔓连蒂瓜。纵横得意自奔放,体法岂计直与斜。客有临书在屏侧,豪强夺骑白鼻䯄。超尘绝迹莫见影,竞爱此家忘彼家。赏新匿旧世情好,射杀逢蒙亦可嗟。”[6]诗中记载的草书区区盘旋,缠绕回环、美妙绝伦,这些诗句正是以怀素为代表的屏风书法的狂放不羁的最佳写照与真实证据。

反观宋代,则是另一番景象了。宋时学人注重内心的修养与追求质朴无华,士大夫往往重内涵而轻形式,这一时期的屏风样式简洁隽秀、装饰简雅。宋代书法尚意,以行书见长,书法风格追求文人书卷气,屏风书法在宋代成为表现诗文内容的艺术形式,宣情达意的功能退居其次。例如,《古今词话》中云:“潘逍遥狂逸不羁,往往有出尘之语,自制《忆余杭》词三首,一时盛传。东坡爱之,书于玉堂屏风。石曼卿使画工绘之作图。”苏东坡由于喜爱潘阆诗词,将诗词写于屏风之上,而非以表现书法为主旨。

米元章曾有题屏诗云:“目炫九光开,云蒸步起雷。不知天近远,亲见玉皇来。”[7]元汤垕《古今画鉴》也记载:“米芾元章,天资高迈,书画入神,宣和立书画学,擢为博士,初见徽宗,进所画《楚山清晓图》,大称旨,复命书《周官》篇于御屏,书毕,掷笔于地,大言曰‘一洗二王恶体,照耀皇宋千古’。徽宗潜立于屏风后,闻之不觉步出,纵观称赏。”[8]从米芾题屏我们可以看出关于宋代屏风书法的相关情况。

宋徽宗命米芾书《周官》篇。《周官》作为一篇伦理纲常的典籍,强调君王在处理朝政时应符合礼仪规范,而宋徽宗从屏风后闻之不觉步出,对米芾的书法大为称赞,此时《周官》在宋徽宗眼里不仅是书写的内容,而他真正感兴趣的则是屏风中的书法,特别是书学博士米芾的墨迹。然而米芾书毕后大言:“一扫二王恶体,照耀皇宋千古。”有宋一代,“二王”帖学在广大文人层面得以传播,文人以“二王”书风作为学书楷模,苏轼曾说:“笔成冢,墨成池,不及羲之即献之。”[9]黄庭坚也赞曰:“右军笔法如孟子道性善,庄周谈自然,纵说横说,无不如意,非复可以常理拘之。”[10]这些宋代一流书家崇尚“二王”书风,由此可见学习“二王”书风在整个书坛的兴盛,主张创新的米芾对当时师法“二王”泥古不化的风气提出了自己的看法,即提倡创新书法风格,创造出照耀皇宋千古的宋代书风。宋徽宗可能关注的是米芾书法,而米芾自身关注的则是由题写屏风来表达自己的书学主张。

黄庭坚被贬戎州时,在屏风上题诗一首:“蝴蝶双飞得意,偶然毕命网罗。群蚁争收坠翼,策勋归去南柯。”这屏风又被带入京城变卖,当朝太师蔡京的门人看到立马买去讨好蔡京。蔡京一看诗的内容大怒,以为黄庭坚不服朝廷的处理,写诗发泄,有怒气,便下令再重贬,时流落宜州的黄庭坚已在困顿折磨中离开了人间,那道贬谪令自然也无效了。[11]

故宫博物院所藏《西园雅集图》有描绘米芾题石屏的场景,然而诗人之间的唱和成为主角,而非书法艺术。这些例子无一不在说明,宋时期注重的是观赏屏风的书写内容。

总言之,重内容而轻形式的表现形式导致宋代的屏风书法呈现出尚意、简雅的独特风格,不过,从另一层面来看,宋人注重诗书画于一体的屏风书画使屏风书法多了一层文化底蕴,少了几分狂躁。

三、宋屏雅韵对金的影响

自宋太祖赵匡胤建宋以来,女真与契丹凭借着强悍的武力在北方地区建立政权,与宋形成南北对峙的局面。

作为马背上兴起的国家,金在政治、经济上是无法与宋相提并论的,然而,金的统治者深知,宋朝先进的政治、经济、文化制度对于金国建设有十分重要的战略意义。因此,在国内大行改革,结合自身民族特性与地域性,进行汉化,金与宋王朝进行频繁的交往。

张择端 清明上河图(局部) 选自《宋画全集:第1卷》

金王朝在重塑文化自尊的同时,汉民族优秀传统全方位渗透到女真族当中。

在制度方面,金王朝的官制与宋王朝无异;生活习俗方面,金人对汉族服饰开始接受,丧葬习俗也有所改变等;在文化方面,章宗临朝大力推行文治,尊孔读经,广建寺庙。宋人诗词也广受金朝文人的仰慕与追捧。

往来过程中,金文化与中原文化交融,文化和习俗差异日益减少,形成了“说一种话,写一种字,据同一的文化,行同一伦理”[12]的局面。

在学习中原文化的同时,金代的书法艺术也随之走向繁荣。金天德三年(1151年)置翰林学士院,承担文字学习、书画鉴赏的功能,金宫廷秘书监下设书画局、笔砚局,书画管理的官职制度随之建立。

金章宗崇尚汉文化,善书法、知音律、工诗词。《癸辛杂识》载:“章宗凡嗜好书札,悉效宣和,字画尤为逼真。金国之典章文物惟明昌为盛。”[13]金章宗建立与书画相关的“掌图画缕金匠”的图画署和绘制屏风等器物的裁造署,从而推动了金代美术的发展。金章宗还仿效宋徽宗的收藏印章“宣和七玺”,从而制作“明昌七玺”。其书法像极了宋徽宗的瘦金体。

金代一流书家也无一不对宋代尚意趣书风表示出激赏之意,如蔡松年父子取法苏轼,赵秉文体取颜、苏,王庭筠学米芾等。

宋王朝对金的影响,除经济、政治、文化外,对衣、食、住、行等日常生活影响也颇多。其中与书画艺术密切相关的便是高型家具在金王朝的普及。随着高型家具在金国的普及,女真族席地而坐的生活习惯也随之改变。

在高型家具中,以屏风为代表在金代中流传甚广。

屏风在金代的盛行,一方面来自战争的掠夺。金人北撤时,除掳去徽宗、钦宗二帝外,还有大量金、银器物、工匠等,汴京城二百多年所积蓄的财物被洗劫一空,宋室南迁后,也无力与金抗衡,一味求和,每年向金进贡大量财物,这其中就包括屏风在内的家具。

另一方面,金朝对内积极改革,学习中原地区先进的手工业,屏风等高型家具由于易于制作,屏风便进入到寻常百姓家中。

书法艺术的繁荣,屏风器物的普及,由此在屏风上题写书画的风气也在金王朝流行起来。

《金史》中记载多处皇宫与王宫贵族家中常常摆放屏风书法,金哀宗褒奖在战争中阵亡的将士,将陀满胡土门子孙的名字题写在御屏之上。元好问有词云:“几处银屏珠箔。”蔡松年有诗云:“喜银屏、小语私分,麝月春心一点。”

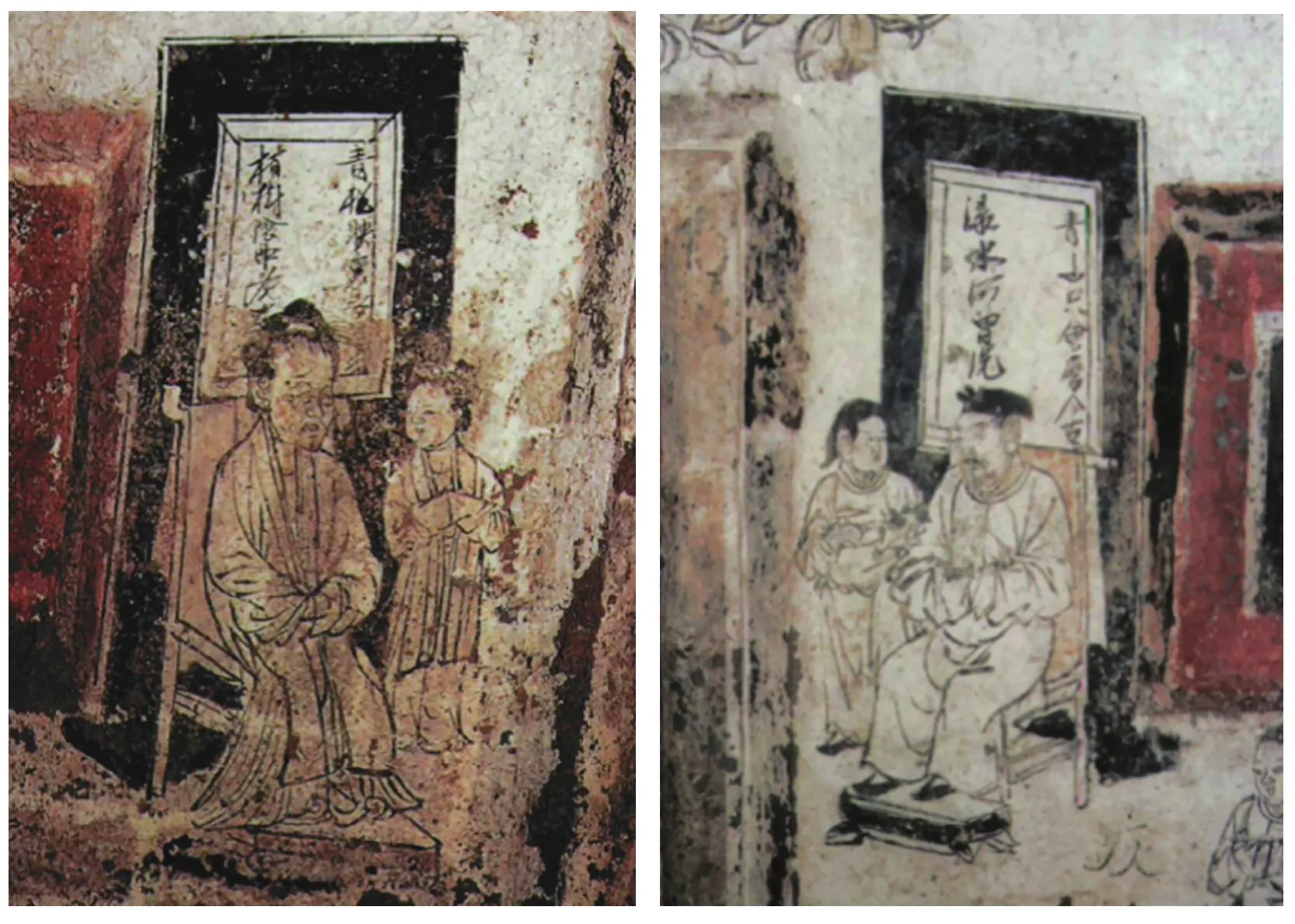

在大量金代墓室壁画中也能看到陈列书画屏风的情景,例如山东高唐金代虞寅墓里的屏风、山西长子县小关村金墓东壁与北壁墓屏风。从壁画中我们可以看出,金代的屏风样式、形制与陈列方式与宋朝屏风别无二致。其书法风格也正是宋时期的尚意书风的特征。

山西长子小关村金墓屏风图(局部) 长治市博物馆藏

这些正是金受汉文化影响的真实写照,屏风书法在金代的流行也正是金朝文人对汉文化的追慕,从而印证了宋代屏风书法繁荣的状况。

小结

徐无闻先生曾说:“宋代书法的研究,不论深度还是广度,在整个书法史研究中,都显得薄弱。目前一般的书法论著,对苏、黄、米、蔡讲得较多,此外就注意得少,或者根本不管,这与宋代书法发展实际是不符合的。”[14]

在以往书法史研究中,研究者关注点往往在卷、轴、碑刻,对题壁书法、屏风书法这一类书法表现形式则关注较少,一方面因为其文献材料太少,另外一方面没有实物作为支撑。而屏风书法是随着文学艺术的兴盛,建筑、家具、社会生活的变迁而兴起的,在今天它的实用功能已经大大减弱,在生活中已经很少看到这种家具。但是它作为一种文化产物曾经在古代辉煌过,且在文人士大夫的观照下成为一种表现书法艺术的形式。正如前文所说,中国书法的发展过程是纷繁复杂和异彩纷呈的,强调屏风书法在当时的兴盛,就是尽可能还原当时书法发展的真实面貌。

注释:

[1]庾元威.论书[G]//崔尔平.历代书法论文选续编.上海:上海书画出版社,2015:21.

[2]张春林.陆游全集:上[M].北京:中国文史出版社,1999:627.

[3]褚人获,辑撰.李梦生,校点.坚瓠集[M].上海:上海古籍出版社,2012:72.

[4]陆游.陆游集:第2册[M].北京:中华书局,1976:752.

[5]周振甫.唐诗宋词元曲全集[M].合肥:黄山书社,1999:5057.

[6]张毅,于广杰.宋元论书诗全编[M].天津:南开大学出版社,2017:16.

[7]何薳.春渚纪闻[M].北京:中华书局,1983:108.

[8]汤垕,著.马采,注译.画鉴[M].北京:人民美术出版社,1959:48.

[9]苏轼.论书[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014:314.

[10]黄庭坚.山谷论书[G]//崔尔平.历代书法论文选续编.上海:上海书画出版社,2014:61.

[11]《美术大观》编辑部编.中国美术教育学术论丛:造型艺术卷[M].沈阳:辽宁美术出版社,2016:468.

[12]傅斯年.现实政治[M].西安:陕西人民出版社,2012:169.

[13]周密,撰.王根林,点校.癸辛杂识[M].上海:上海古籍出版社,2012:121.

[14]徐无闻.关于宋代书法史的研究[G]//中国书法家协会.当代中国书法论文选:书史卷.北京:荣宝斋出版社,2010:571.