华西灾害护理的实践与启示

——以华西医院为例

刘常清 任宏飞 陈忠兰 李继平 蒋艳

(四川大学华西医院 华西护理学院,四川 成都 610041)

半个世纪以来,人类经历了比历史上任何时期都更为频繁、广阔的“灾害谱”,包括自然灾害与人为灾害[1]。根据世界卫生组织(World health organization,WHO)定义,一切可能导致设施破坏、经济严重受损、人员伤亡及健康与卫生服务状况恶化的事件,当其规模超出发生地的承受能力,且不得不向外寻求专门援助时,即可被称为灾害[2-3]。仅在过去的10年中,全世界灾害增加了60%,约有 620 万人丧生或受伤,3 300万人无家可归,另有 30 亿人受到其他影响,对人类经济社会安全与发展造成巨大影响[4]。严峻的现实对突发灾害医学救援发起了新的挑战。灾害护理是医学救援中极为重要的组成部分[5]。灾害护理指系统、灵活地应用有关灾害护理独特的知识和技能,同时与其他领域开展合作,为减轻灾害对人类的生命、健康所构成的危害而开展的活动[6]。护士作为医疗健康领域中人数最多的群体,在灾害护理的3个主要阶段(备灾、救灾、减灾)中发挥重要作用,担当着教育者、救援者、照护者、管理者、研究者等多重角色。护士的救护与其灾害护理发展水平关乎人民生命财产安全,关乎人类健康。本文通过总结分析灾害护理的发展历程并展望其未来发展方向,为我国灾害护理发展与学科建设提供参考。

1 灾害护理的发展历程

1.1世界灾害护理的发展 灾害护理源于弗洛伦斯·南丁格尔,南丁格尔是护理学的先驱,也是最早尝试研究灾害护理学的学者。1853年克里米亚战争期间,她全身心地组织战地医院现场救护工作,使伤员死亡率由42%下降到2%,创造了急救护理的奇迹,成为灾害护理的开端和里程碑[1]。1976年,德国美茵次率先发起成立了专门研讨急诊和灾害问题的组织“Club of Mianz”,于1994年命名为“世界灾害与急诊医学学会”,是国际上第一个有关灾难的学会[7]。灾害护理是灾害医学的分支,是基于现实和社会需求而产生的新兴护理学科。由于日本各类自然灾害频发,其灾害护理实践与教育水平全球领先,自1995年阪神大地震之后,日本创建了灾害护理学术社团及护理支持网络和供给体系。以兵库县大学为代表,开展本科、研究生灾害护理培训和继续教育,同时,实施民众灾害健康教育。此外,还在世界范围内开展灾害护理相关研究并建立协作网[8]。美国自“9·11”事件以后,在其医学会的赞助下,于2007年面向全国护理人员开展灾害护理继续教育[9],并在随后开展相应的在线培训[10]。另外,在美国逐渐形成了Jennings-saunders灾害护理模型,该模型强调了护士可用于规划灾害护理的4个阶段,第1阶段(灾前):为规划灾害资源配置。第2阶段(灾中):为灾害中发挥护士救护作用。第3和第4阶段(灾后):分别处理卫生需求评估和灾害对患者或人群健康的影响[11]。由7个发起国(日本、中国、美国、韩国、英国、泰国、印度尼西亚)于2007年在日本神户成立世界灾害护理学会(World society of disaster Nursing,WSDN),旨在促进国际间灾害护理学术交流与研究,建立网络信息平台并举办与灾害护理相关的研讨活动。2010年1月9-10日,世界灾害护理学会首届学术会议在日本神户成功举办,会议以“灾难联结全球人民”为主题,分享各国灾害救护经验,从全球视角共享灾害护理信息,发展灾害护理体系及建设灾害护理协作网,致力于促进地区安全、普及灾害护理技能,增进相互间的了解与联系,实现灾害护理全球化[8]。西方发达国家灾害护理发展超前且已较为成熟。

1.2我国灾害护理的发展 近年来,我国地震、水灾、空难、化工厂爆炸及传染性疾病等较大规模的灾害事故频繁发生,并造成重大的人员伤亡和财产损失。而我国灾害护理萌芽较晚,尚处在探索发展阶段。我国灾害护理始于2004年底参与印度尼西亚地震、海啸救援的护士对国际救援经验的总结。同年,《中华护理教育》杂志以第9届中日护理学术交流会为契机,提出我国应重视灾害护理教育[12]。2008年汶川地震救援作为我国灾害护理发展的转折点,在此次救援事件之后社会各界日益重视灾害护理的发展。成翼娟[13]等在汶川地震后调查了护士对灾害护理培训的需求,显示护士对灾害护理培训呼声较高。因此,在中华护理学会与香港医院管理局指导下,2008-2009 年以四川大学华西医院为代表的区域性大型综合医疗机构承办多场WHO 和我国原卫生部组织的地震灾害护理骨干师资培训,开展3期培训护士人数超过2 000名,经培训后数千名护士从中受益[14]。另外,2009年暑期,由华夏高等护理教育联盟开设,四川大学华西医院/华西护理学院承办的“灾害护理概论”开班,教师团队由四川大学15名,香港理工大学13名,国际教师3名,共31名教师组成。两岸四地41所护理学院派出约153名师生参与了课程学习。此为我国灾害护理教育的开端。此后在各地陆续开展的专项培训活动,为国内灾害护理专业培养了众多具备灾害救护能力的护理骨干力量,使之在后续发生的国内外灾害事件救援中出色地完成了救护任务[15]。

我国第一个灾害护理专委会——中华护理学会灾害护理专业委员会于2009年成立。经国务院批准,自2009年起每年5月12日定为我国“防灾减灾日”,并每年定期举办防灾、减灾系列活动[16]。于2011年,四川大学举办“华西国际护理学术会议”,探讨灾害护理的发展与研究方向,对国内灾害护理的发展起到了极大的推动作用。2013年中华护理学会重返国际护士会,成为世界灾害护理学会理事单位。2014年,“第三届国际灾害护理大会”在北京胜利召开,标志着我国灾害护理成功走向世界。同年,由人民卫生出版社出版发行了我国第一部灾害护理专著——《灾害护理学》[17],为我国灾害护理实践与发展奠定了理论基础。

2 华西医院灾害护理的探索

2.1国际急救医疗救援队建设 自2008年5月12日汶川地震以来,四川大学华西医院积极响应国家号召,分批次、有计划有组织地培养了一批包括重症医学科、急诊科、手术室、骨科、感染科、心理卫生中心医护团队及救护车司机等在内的参与重大灾害救援与国际合作的国家医疗救援队伍。经过多次灾害救援磨练及应急培训演练,由四川大学华西医院牵头筹建的中国第一支,全球第二支国际最高级别Type 3非军方国际应急医疗队(Emergency medical team,EMT),于2018年5月5日通过WHO专家认证。建成后的Type 3 EMT可在短时间内完成救援帐篷的布局、搭建及仪器物资准备工作,内建2间手术间、1间复苏室,能满足15台次/d大手术或30台次小手术/d。具备在未接到国家后勤支援的情况下,可连续28 d自给自足参与国际救援任务。该国际应急医疗队的建立,将在我国乃至世界发挥巨大的防灾减灾应急救援与引领教育示范作用。

2.2灾害护理人才培养 为提高人类抵御各类灾害的科学技术和管理水平,提升社会防灾减灾能力与服务,促进我国灾害护理人才的培养,在国家教育部、民政部和四川省政府的支持下,于2010年8月由香港赛马会捐助建设的四川大学-香港理工大学灾后重建与管理学院,内含灾害护理实验室,包括5个实操教学实验室,教学使用面积达928.27 m2,可供灾害护理的教学、研究、实习、实训、培训等使用。自2011年以来,四川大学与香港理工大学合作,创建了我国第一个灾害护理研究中心,首次联合培养灾害护理学博士与硕士研究生,并对护理联盟内65所护理学校师生进行培训。开发了灾害与全球健康挑战、受灾人群健康评估、灾后紧急医疗与公共卫生应对、灾害风险管理、灾后脆弱人群健康管理、灾害心理与精神护理、灾害护理研究等系列灾害护理研究生课程[18]。2019年,四川大学华西医院建设的四川省护理学重点实验室已投入使用,可实施全生命周期慢性病护理、灾害与创伤急危重症护理、智能护理、人文关怀与心理护理等与灾害护理相关研究,为灾害护理研究与人才培养提供基础平台。

2.3灾害救援实践 四川大学华西医院作为我国西部区域性疑难危重症救治中心,先后在汶川、玉树、彝良、芦山、鲁甸、尼泊尔、九寨沟等多次地震、2003年SARS及2020年新型冠状病毒肺炎的灾害救援中做出卓越贡献,发挥了区域救援先头兵及大后方的双重重要作用,均第一时间赶赴灾区参与了专业科学的救援。2015年4月25日尼泊尔地震发生后当天,中国国际救援队派出包括四川大学华西医院救援人员在内的69名救援团队,携带约20吨重的医疗、生活、通讯物资设备,6只搜救犬,于地震发生24 h内飞抵加德满都,是最先抵达尼泊尔震区的外国救援队之一,落地后按照中尼双方商定的方案随即展开救援工作,挽救了人民生命财产损失,参与国际合作,赢得声誉。经过对地震伤病员及时实施救治与护理,救治伤员在院死亡率为0%[19]。2020年新年伊始,武汉爆发了新型冠状病毒肺炎疫情,四川大学华西医院先后分5批派出270余名医务人员奔赴国内外疫区参与紧急医疗救援。华西灾害护理人员在灾害救援、灾后重建与康复中发挥了巨大作用,彰显了护理人员在灾害护理中的独特优势和社会责任及贡献。

3 灾害护理未来展望

灾害护理要适应卫生应急发展形势,以目标和问题为导向,更加注重学科建设、人才培养及精细化管理,充分发挥护理人员的专业特长,彰显护理工作的社会公益性[5]。基于灾害护理的基本定位,提出如下未来展望。

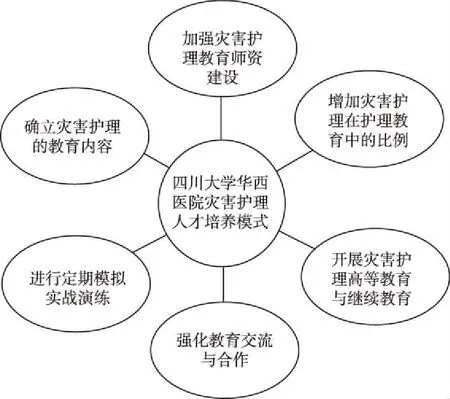

3.1构建我国特色灾害护理教育及培训体系 我国灾害护理学在护理教育的占比不高,灾害护理人员多从科室临时抽调组建,灾前缺乏相关知识技能阻碍了护理人员灾时救护作用的发挥。研究[5]建议,要建立“以需求为导向,以岗位胜任力为核心”的灾害护理培训制度,将灾害护理纳入医院护理人员继续教育项目,提高在灾害现场处理问题的能力。此外,还需完善灾害护理培训演练体系,利用信息化与大数据平台,开展形式多样、内容丰富、针对性强、注重实效的培训演练[20]。构建从上而下帮扶机制,带动基层医疗机构提高灾害护理救护能力,通过对口支援、远程培训、在岗培训等方式,加强基层和社区灾害护理能力培养与队伍建设。 另外,需借鉴发达国家的先进灾害护理教学经验,更新教材和教学方法,适当增加经费,开展多学科合作,结合我国灾情特点和教育机构条件,做好灾害护理在校教育,提高灾害护理人才培养质量[21]。国际上有美国田纳西大学、日本兵库大学等为代表的灾害护理学历教育项目,在国内,四川大学和香港理工大学合作培养我国灾害护理学硕/博士高端人才[14],可供国内其他学校及地区学习借鉴,共同促进我国灾害护理人才的培养。人才培养模式框架,见图1。

图1 四川大学华西医院灾害护理人才培养模式框架

3.2纵深推进灾害护理研究 灾害护理作为护理新领域还处于发展阶段,需要基础研究来积累数据库。研究[22]指出,灾害护理教育、灾后中长期受灾者及救援人员的健康问题、灾害现场救援是全球灾害护理研究热点。自汶川地震以来,我国灾害护理研究发展迅速,但相比发达国家,我国灾害护理局限于理论探讨和经验总结,缺乏指导灾害救援实践的高质量研究证据。对2000-2015年我国灾害护理发表的267篇文献计量学分析[23]发现,我国灾害护理研究缺乏研究类型,对防灾、备灾和灾后恢复的关注较少。未来我国卫生行政部门及医疗机构需加强对防灾和备灾的重视,加大资金投入,鼓励开展灾害护理科研工作,聚焦灾害护理教育、灾害现场护理救援的组织管理、灾害现场救援所需护理技能、灾害条件下常见病的救护、灾害导致的心理危机及其干预、灾后常见的营养问题及护理等研究。以国际标准建设救援体系、致力于灾害护理专业系统化建设、重视灾害知识普及并推动灾害护理科研纵深发展。

3.3建设我国灾害护理智库 我国现有防灾减灾智库体系庞大,其中有隶属于政府的智库群体,有高校下属的咨询机构,也有民间独立智库,这些组织各具特色和优势,构成了我国灾害智库的基本体系[23]。(1)官方防灾减灾智库:主要为国家减灾中心。现任专家委员会分为应急响应、战略政策、风险管理、空间科技与信息、宣传教育和减灾工程 6 个专家组。形成“以科学减灾为引领、以专业队伍为保障”的层级网格化智库发展格局。(2)高校防灾减灾智库:日本阪神大地震后成立的“兵库震灾纪念21世纪研究机构中心”等国际组织机构,现已成为日本防震减灾及管理中心,而“四川大学—香港理工大学灾后重建与管理学院”也将在四川乃至全国发挥类似的作用。(3)民间防灾减灾智库:如“北京平谷防灾减灾基地”及四川首家民间应急产业智库——南充应急科技研究院等。灾害护理的发展,需要国家智库的引领,在各界智库的大力支持与商讨下,进一步提升我国防灾减灾综合能力。

3.4大力开展国内外灾害护理合作 “一带一路”沿线国家和城市大多处于自然灾害易发和频发区,据《2015中国海洋灾害公报》统计,我国“一带一路”沿线省市仅受风暴潮灾害次数多达150次,直接经济损失71.6亿元[24]。严峻的灾害形势对加强防灾减灾、推进协同救灾、建立区域合作机制提出了新的要求。减轻自然灾害风险尤其是海洋灾害风险和加强防灾减灾能力在“一带一路”战略实施中具有基础性和服务性的保障作用。基于“一带一路”的战略背景,应将灾害预防的关口前移,开展防灾减灾在信息、技术、工程与政策上的全方位合作,构建防灾减灾命运共同体。在灾害护理发展策略上,应鼓励社会力量投入灾害护理的建设与发展,同时需协调做好品牌、营销、社交媒体平台、指导和维持组织工作的战略计划[25]。加大资金与人力投入,积极研发灾害预报技术及培养防灾救灾应急技术人才,构建联防联控网络。加强国际交流与合作,引进国际先进的理论、技术、装备与管理模式。拓展灾害护理发展领域和空间,鼓励全民参与,定期组织灾害防救技能与知识学习、演练,常抓不懈。遵循“以防为主,防抗救结合”原则,提升我国灾害护理在全球卫生应急领域的影响力,共同维护人类健康与安全。