“佩印”与“戏球”的文武意象:围龙屋狮形装饰的图像学考辨

[摘要] 孔子儒家所推崇的文武之道是中国古代“政教合一”的传统。在民间工艺高度发达的明清时期,文武之道逐渐引申为文韬武略、治国安邦的栋梁之意,且被赋予祥瑞寓意,广泛覆载于各类装饰题材中。以美术史的图像学视角对围龙屋中的狮形装饰进行考察,阐释“佩印”与“戏球”所暗含的文武意象,符合中国自古以来“以图传史”的治学传统,同时以此为契机,深入装饰图像的内部,建立图像与哲学、政治、人文、艺术等领域的逻辑关系,探讨基于中国传统宇宙观的建筑装饰的图像学意义。

[关键词]狮形装饰 “佩印” “戏球” 文武意象

文武之道本意指周文王、周武王的治国之道,至春秋时由孔子发展为治国思想,穷则“寓治于教”,达则“寓教于治”,此为中国古代“政教合一”之传统。文,有善、美、德之义。《礼记·乐记》有云:“以进为文。”郑玄注:“文犹美也,善也。”《国语·周语下》载单襄公语曰:“能文则得天地,天地所胙,小而后国。”韦昭注:“文者,德之总名也。”武,从止,从戈。《左传·宣公十二年》楚庄王曰:“夫文,止戈为武。”“戈”本义为武器,“止戈为武”即停止使用武器才是武。孔子儒家所推崇的文武之道实为礼法之道。《尚书·皋陶谟》有“天有五礼,五礼有庸,天讨有罪,五刑五用”一句,强调的是先德治教化,“刑”只为德治之辅助,亦即以武制武,使人回归大中至正之道。文武之道不仅始终贯穿于历史社会生活的方方面面,同时也构建出传统社会中人对日常事物的基本认知框架。在民间工艺高度发达的明清时期,文武之道逐渐引申为文韬武略、治国安邦的栋梁之意,且被赋予祥瑞寓意,广泛地覆载于各类装饰题材中。以美术史的图像学视角对围龙屋中的狮形装饰进行考察,符合中国自古以来“以图传史”的治学传统。我们也可以此为契机,深入装饰图像的内部,建立图像与哲学、政治、人文、艺术等领域的逻辑关系,探讨基于中国传统宇宙观的建筑装饰的图像学意义。

依据传统图像学的论证原理,包含各类视觉元素的图像题材是第一性的,它可以说是深入图像所再现事物的历史人文情境的先决物质条件。与纯艺术品不同的是,装饰艺术品所具有的图像学意义并不由其自身内部自主生发,而是由所装饰的事物从外部决定,它包含的内容也必然会受到被装饰物所具有的特征的制约。[1]作为梁架建筑构件之一,狮形柁墩所具有的拟物象形的审美意象应当由构件的功能价值与装饰的文化价值共同决定。基于此,在对柁墩的狮形装饰形态进行图像学的阐释时,不仅要从图像第一性的题材入手,同时还需要结合柁墩的造型、功能、空间位置以及名称等进行多维度的综合考辨。

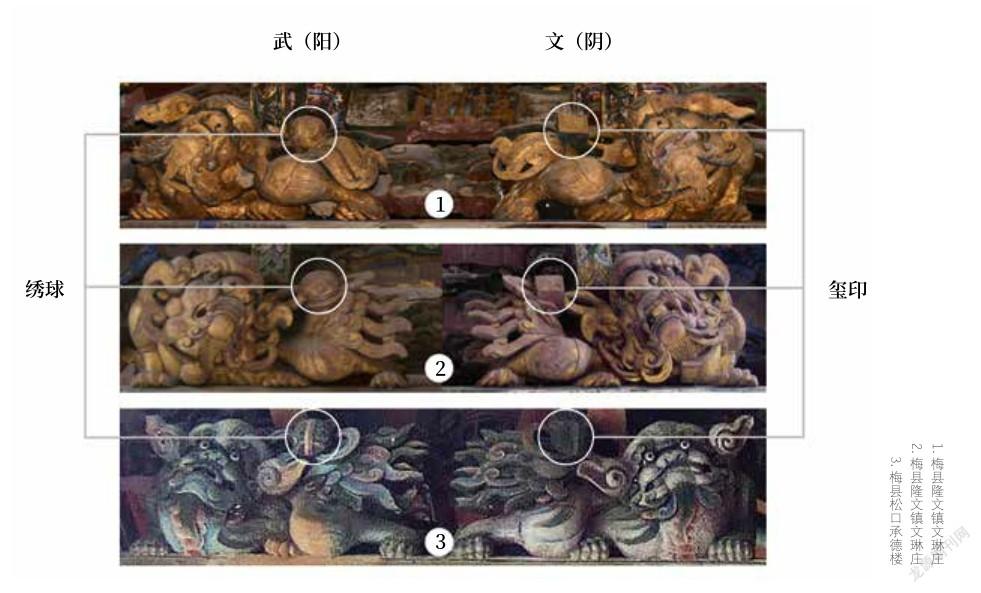

围龙屋狮形柁墩呈对称式分布,左右各一只,分别侧身趴伏于轩梁之上,其中一只狮背上载有一枚绶带环绕的方体玺印,另一只则被一颗绣球环绕。这与传统狮形装饰的造型存在些许差异。清代《工段营造录》中明确记载有借用民间狮子形象雕作的“滚凿绣球”与“出凿崽子”标准装饰要素。在民间盛行的说法中,狮子与绣球的组合常表现为“狮子滚绣球”或“狮子戏球”,寓意武力与权威,可消灾、驱邪,预示好事的降临,正所谓“狮子滚绣球,好事在后头”。相对应的,狮子与崽子的组合则为“太师少师”。古时“太”可通“大”,“师”即为“狮”。在周朝官制中,太师、少师是公孤的首席官。依谐音,狮子与崽子(小狮子)组合即太师与少师,寓意“功名与官禄”。“狮子戏球”与“太师少师”的“文武”搭配虽然历经数代逐渐演变为全国性的通用规则,但各地域的实际做法却更多是遵循地方习俗进行改良,以更好地凸显本家族或本族群的生存祈愿。因而围龙屋狮形柁墩中狮子与玺印所组成的“狮子佩印”是否属于粤东地区族群对“功名与官禄”的独特解释还需要专门的论证。囿于大多数的民间寓意仅停留于传说层面,不足以作为史证材料来考辨围龙屋狮形装饰的图像含义,我们需要从侧面搜集相关历史文献或研究成果作为证据去阐释“狮子佩印”与“狮子戏球”组合所创造的文韬武略、阴阳和谐之意象。

一、“戏球”之“武德”

关于“狮子戏球”来历的直接文献史料或研究成果比较少见,多为民间传说或间接性史料。从流传甚广的一些民间传说来看,人们关注更多的主要是“狮子戏球”衍生出的吉祥寓意。比如有说法是汉时西域大月氏国向汉章帝进贡了一头金毛雄狮子,汉章帝先后选了三人驯狮均告败。后狮子狂性发作被宫人无意间乱棒打死,为逃避章帝降罪,宫人就将狮皮剥下,由兄弟俩装扮成金毛狮子,另一人用绣球逗引起舞,此举不但骗过了大月氏国的使臣,连章帝也信以为真。由此,“狮子戏球”的行为便被民间视为吉兆而逐渐流行开来。这個传说的核心叙事聚焦“狮子戏球”的情境所暗喻的吉兆。还有一种说法是一公一母两只狮子交尾时会相互团揉,尾部绒毛交织成球状,仿若在戏球,寓意将有新的生命诞生。这一叙事的重点明显落在“狮子戏球”所比拟的阴阳调和、繁荣兴旺的寓意之上。两种传说的叙事都不关乎“狮子戏球”本身是否具有某种特定的含义,但祈福纳吉的核心诉求却始终是一致的。

狮子原属外来之物,在与中国本土文化融合演变的过程中糅合了众多的文化元素,形成了多维度的历史传承路径。因此,“狮子戏球”本身自然也具有多重含义。作为中国皇家贡品,早期经由丝绸之路东传的狮子主要被用于皇室贵胄观赏表演,仅东汉时期有明确记载的西域贡狮事件就至少有四次[2],贡奉狮子成了一种具有政治性的礼仪活动。实际上,驯狮本身被视为一个非常惊险的对抗博弈行为,在西亚波斯美术中,常见帝王与凶猛野兽格斗的主题,颂扬的是国王的权威和勇猛,带有浓厚的宗教色彩。[3]这种寓意极有可能随着狮子一起传入了中国本土,太原南郊的隋代虞弘墓墓主的白玉石椁四周就雕有一系列人狮搏斗的图像。墓主虞弘据说是鱼国人,曾任北周检校萨保府(掌管入华外国人事务的机构)一职。学者齐东方在对其棺椁上的浮雕图像进行论证时谈道:“‘人兽搏斗图不是华夏文化内容,表达的是移民原有文化与信仰。”[4]当然,这些西域文化及艺术形式在中国传播的过程中必然会产生一些变化,后来的舞狮、戏狮等可以说是继驯狮之后民间衍生出的各种具有正义性的征服、镇压、辟邪等寓意的表意方式。《通典·乐六》载:“太平乐,亦谓之五方狮子舞。狮子挚兽,出于西南夷天竺、狮子等国。缀毛为衣,象其俯仰驯狎之容。二人持绳拂,为习弄之状。五师子各依其方色,百四十人歌太平乐,舞抃以从之,服饰皆作昆仑象。”“驯狎”即有驯顺可亲近之意。舞者持绳、拂(绶带)类道具逗引,这与唐代武惠妃墓石椁外壁的胡人驯狮图中所用的类绳索驯狮工具颇有些类同,虽然描述中未提及绣球,但文化观念的传延一般并不会受到道具更迭演变的影响。文献与出土材料的互为印证已经可以表明唐代的狮子舞不仅具有“驯狮”的庄严威武,同时还有了“戏狮”的祥和寓意,否则也断不会被称为“太平乐”。从象征王权威仪的“驯”发展到寓意祥和太平的“戏”,人与狮子之间的关系在中国本土经历了对抗、征服直至和谐共处的演变过程。但无论如何,两者的共存仍不会消融彼此之间的对立关系。只是这种关系在外域文化中是一种“征服与被征服”的博弈思维,与中国本土的传统世界观融合后形成的却是“和”的共赢思维。正因为此,民间才得以将其原本的“征服”内涵延展出各种富有“吉兆”寓意的“戏”观念。

“以和为贵”是中国古有的治世思想。《易经 · 师卦》六四曰:“师左次,无咎。”《老子道德经 · 第三十一章》曰:“君子居则贵左,用兵则贵右。兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬淡为上。胜而不美,美之者是乐杀人。夫乐杀人者,则不可以得志于天下矣。吉事尚左,凶事尚右。偏将军居左,上将军居右,言以丧礼处之。杀人之众,以哀悲泣之,战胜以丧礼处之。”《易经·乾卦·象》曰:“左次,无咎,未失常也。”君子以德服天下,征伐为凶道,为下策。君子以凶制不仁,为不得已之举,君子明此,故曰“未失常也”[5]。古人“不得已而为之”的尚武原则其实并不唯“胜”,而是遵从让人心悦诚服之“德”。再详细点说,败,固然于己不利;胜,则过犹不及,反为丧;唯“不败不胜”方为吉兆,正所谓万物应于阴阳之化。《易经·乾卦·彖》曰:“保合大和乃利贞。”“大和”指宇宙万物的和谐之道,“利贞”即吉。只有保持“和谐共处”,方能吉利。因此,在古代的社会生活中,人们常会以各种仪式、活动或舞蹈等动态形式来演绎吉兆之征象,寓意繁荣兴旺。《孔子家语·卷八》曰:“夫乐者,象成者也。”又《乐府诗集》曰:“王者功成作乐,治定制礼……汉高祖四年,造《武德舞》,舞人悉执干戚,以象天下乐己行武以除乱也。”自古帝王以乐舞作颂表现武德,且各朝各代基本都有规定乐目。与真实的杀伐搏斗场面不同,这种强调动作招式、气势雄宏的武舞更多聚焦于“戏”,也就是以演绎性的动作去表现某种或是某些具有特定寓意的情节,尤其是有像狮子之类的动物参与的舞蹈,还会由真人假扮成动物与人展开一系列的互动。

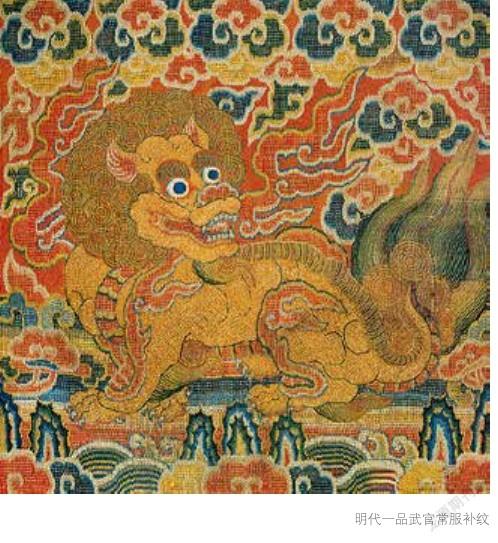

狮子与武舞产生关联有其历史的必然性。狮子本身是百兽之王,生性勇猛迅捷,一直被皇家视作英勇善战的象征,甚至在明清时期成为最高品武官官服上的图案。明洪武二十六年(1393),《大明会典》中就明确规定一品、二品武官常服的补纹为狮子。[6]因此,狮舞也就不可避免地带有了“武舞”的性质,且在历代记载的皇家武舞和民间狮舞中均有所反映,如宋代《武林旧事》中记载有一种“狮豹蛮牌”的乐舞,该舞原由“诸军”表演,从军中流出后流行于南方。据学者黎国韬考证,广东吴川的舞貔貅便来源于此舞。[7]另《清史稿 乐 志》有云:“番子乐,金川之阿尔萨兰,司乐器三人,司舞三人,为戏狮,身长七尺,披五色毛,番名僧格乙,引狮者衣杂采,手执绳,系耍球一,五色,番名僧格乙阿拉喀。”[8]番子乐由金川之乐和班禅之乐两部分组成[9],此戏目为乾隆时期平定金川之地后表征吉利之武舞,文字中已明确出现耍球戏狮的表述。

虽然从历史考证的角度,我们无法确定狮子与戏球到底于何时何地产生关联,但这显然不是此处论证的重点。从人类学角度来说,一种民俗形象、仪式或活动的时空流变在物象形式上的体现往往是千变万化的,然而隐藏于物象深处的宇宙观与认知观却是有规律可循的。狮子所象征的武权以及戏狮所代表的吉兆已經在狮子形象本土化的演变进程中得以确立,至于在传播的路径中到底借用的是绳、拂(绶带)还是绣球等物象形式已没有那么重要。在“狮子戏球”的本体含义中,真正具有意象特征的是“戏”,而不是“球”。比如泉州开元寺中的狮子是单脚踏球的,晋中灵石县静升镇王家大院的狮子脚下的绣球又是有绶带缠绕的,徽州某祠堂的绶带狮纹石坊的狮子脚下仅有绶带没有球。另外,明清时期的广东南狮以“寓武于舞”方式承袭了中国尚武的传统,并融合了许多南派武术动作于舞狮身法之中,其中有一节名为“雄狮吐瑞”的表演内容为“狮伏林口,遥望阳光普照。跃上桥头,通过木桥,对山明珠一颗,红日当头,口吐瑞气,脚弄明珠,滚珠过桥,尽兴归林”[10]。此时雄狮所戏耍的是闪耀的明珠球,不是绣球。

综上所述,基本可以整体性地概括“狮子戏球”的含义应该本源于域外“驯狮”所象征的王权威仪,在进入中国民间与本土世界观产生融合之后逐渐演变为崇尚“和”的吉兆寓意,以此象征中国传统至高武德。因而,“狮子戏球”之“戏球”,应当正是“武略”之意象。

二、“佩印”之“文德”

依据前文所提及的民间做法,一般与“狮子戏球”搭配的多为“太师少师”,基本没有出现过采用玺印形式的。关于围龙屋狮形柁墩狮背上裹绕的玺印是否存在某种特定的说法,以及这种说法是否具有一定的历史渊源,笔者将在本节对此进行论证。

关于玺印本身的含义,考古界认为应起源于经济。《周礼 地官 司市》载:“凡通货贿,以玺节出入之。”《释名》曰:“玺,徙也,封物使可转徙而不可发也。”也就是说,玺印最初应当是作为货物流通的封物凭证而存在的,之后逐步转为官用。东汉许慎《说文解字》曰:“执政所持信也。”又清代段玉裁《说文解字注》曰:“凡有官守者皆曰执政,其所持之节信曰印。”可以说,印章在之后的社会中逐渐成为掌权者所持的一种职务凭证,是身份与地位的凭信。[11]但它与狮子的组合含义是什么呢?

需要提到的是,围龙屋中的狮子装饰并不全是由对狮组成,还有一种单独出现的狮子形态,权且称之为“独狮”。相当一部分“独狮”的狮背上托有一个书卷状的装饰体。借由这种造型形态的象征意义,也许可以探寻出狮子与玺印之间的组合含义。依据古代狮子与麒麟之间的某些历史渊源,此种装饰形式很可能源于“麒麟送书”的民间传说。

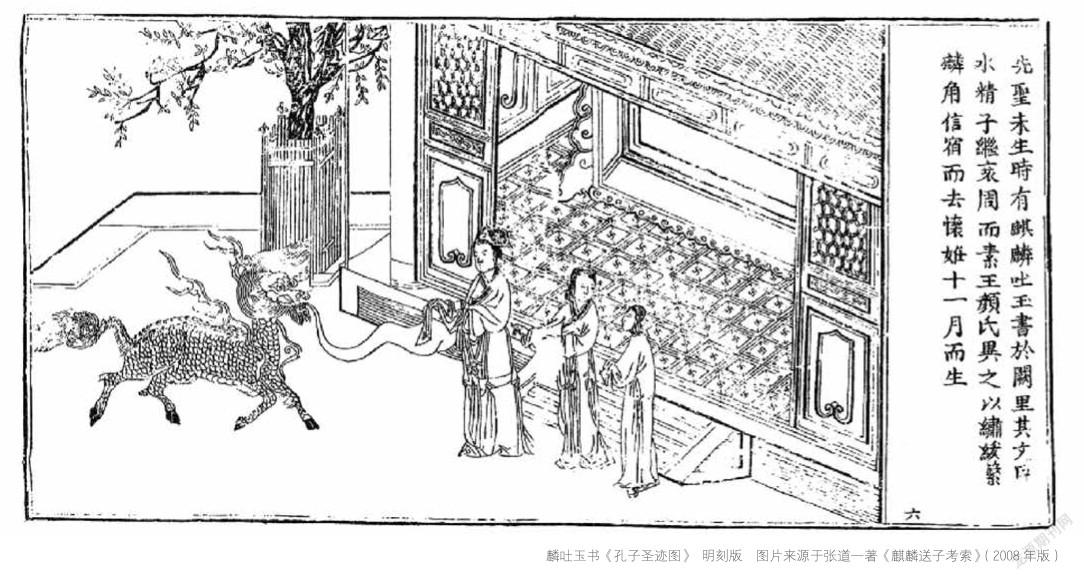

“麒麟送书”,又或为“麟吐玉书”,是关于孔子的带有神话色彩的故事。“麟吐玉书”的故事早在十六国时期著名方士王嘉的志怪小说《拾遗记》中便有出现,后世继而宣扬开来并刻画成书,且有了众多版本。明代《孔子圣迹图》中的“麟吐玉书”画面右题写有:“先圣未生时,有麒麟吐玉书于阙里,其文曰:‘水精子继,衰周而素王。颜氏异之,以绣绂系麟角,信宿而去。怀妊十一月而生。”[12]故事中的孔子被充分神化,与麒麟的“仁兽”称号形成比拟关系,表达的不仅是民间对圣人的崇敬,更重要的是暗喻祥瑞之征兆,以此附会王者得到天命的凭证。晋代干宝的志怪小说《搜神记》卷八载有一段“孔子梦”:

鲁哀公十四年,孔子夜梦三槐之间,丰、沛之邦,有赤氤气起,乃呼颜回、子夏往观之。驱车到楚西北范氏街,见刍儿打麟,伤其左前足,束薪而覆之。孔子曰:“儿来,汝姓为谁?”儿曰:“吾姓为赤松,名时侨,字受纪。”孔子曰:“汝岂有所见乎?”儿曰:“吾所见一禽,如麇,羊头,头上有角,其末有肉。方以是西走。”孔子曰:“天下已有主也。为赤刘。陈、项为辅。五星入井,从岁星。”儿发薪下鳞,示孔子。孔子趋而往。鳞向孔子蒙其耳,吐三卷图,广三寸,长八寸,每卷二十四子。其言赤刘当起日周亡。赤气起,火耀兴,玄丘制命,帝卯金。

孔子修《春秋》、制《孝经》,既成,斋戒向北辰而拜,告备于天。乃洪郁,起白雾摩地,白虹自上而下,化为黄玉,长三尺,上有刻文。孔子跪受而读之,曰:“宝文出,刘季握。卯,金,刀,在轸北。字禾子,天下服。”

这个故事显然是在为西汉王朝的建立者刘邦立书造势,张道一称此为“谶纬”迷信。他认为儒生都是方士化了的,他们把自然界的某些偶然现象,特别是将一些变异的动植物予以神秘化并系于社稷安危之上,以此为王者歌功颂德,展开说教。孔子之后的儒学一度走向神学化,便是“谶纬”迷信在背后所起的作用。[13]其实这种附会的手段恰恰是古代各种神话传说能够得以在民间世代流传的重要原因之一,掌权阶层常借此来强化自身权力的合理性也大致符合当时社会生活的基本运行逻辑。民间在此基础上还生发出了许多装饰题材,例如“麟吐玉书”的青玉挂件、育童图画、孩童服饰图案等,以示祥瑞降临、圣贤诞生。“麒麟儿”逐渐成为聪慧幼儿的代名词。苏州民间木版年画中写有“天上麒麟儿,人间状元郎”的对词;山东潍县清代木版门对画中左右两个孩童各举着一本书和一块玺印,暗喻科举入仕;广东大埔县茶阳父子进士牌坊上则雕有一对麒麟。从“麟吐玉书”到“状元郎”,再至“科举入仕”,麒麟与书的关联逐步形成了一种古人读书以达功名的象征体系。虽然这个体系似乎从头至尾并未涉及狮子,但从中国自古塑造神兽形象的手法来看,麒麟与狮子本身都属于意象累叠的想象之物,它们各自的形象并不是固化的,在广泛流传的过程中因时代文化和具体诉求的不同产生概念元素的交叉混用应当也是情理之中的事。

狮子入贡皇室后一般不被常人得见。民间对它的认知普遍基于口口相传或各类绘画和雕塑作品,这为中国本土狮子形象的构建提供了神秘的想象空间。说到外来的狮子与本土神兽麒麟之间的渊源,就不得不提到同为本土神兽的“天禄”和“辟邪”。这几种名称各异的神兽的发展成形大约始于两汉时期,在文本层面的描述中它们基本保持着各自特有的性情品貌。《说文解字》曰:“麒,仁兽也,麇身牛尾,一角。”“麋,鹿属。”段玉裁作注:“(麒麟)状如麋,一角而戴肉,设武备而不为害,所以为仁也。”又据《尔雅注疏》:“麟,麋身,牛尾,一角。”由此可大致勾勒出麒麟的主要外形特征:具有鹿科动物的身形,兼备其他几种动物形体的局部元素。相較之下,另两种神兽“天禄”和“辟邪”则常常作为一对组合流行于东汉中晚期,意取“天降福禄,辟除邪恶”。据众多学者考古论证,许多汉代出土的这两种神兽的实物造型皆不同程度地将狮子作为了塑型蓝本,与同在帝王陵前出现的石麒麟在形象上有着明显的差异。真正引发后世对它们产生认知混乱的,一是神兽头上的角,二是“天鹿”“天禄”以及“符拔”等名称的混淆。从前述提到的文献记载来看,麒麟是“戴肉”的独角兽,当时的出土实物也基本能与之对应得上。然而“天禄”与“辟邪”的实物造型很多时候也是有角的,只是角的多少并没有清晰的界定。《汉书·西域传上·乌弋山离国》载:“……有桃拔、师子、犀牛。”三国魏孟康注:“桃拔一名符拔,似鹿,长尾,一角者或为天鹿,两角者或为辟邪。”这两句话显示出了两层信息,一是符拔与狮子是两种不同的兽,符拔更近似于汉代画像石中的鹿科麒麟形象;二是长有一角的符拔可称为天鹿,长有两角的可称为辟邪。依照原文字面意思,天鹿是一角鹿科动物,辟邪有可能也为同科,只是多了一只角。然而,汉代神兽的实物造型却已清楚地表明“天禄”和“辟邪”是狮形兽身,非食草类动物身躯。有一点需要说明的是,学界对“天鹿” (即“天禄”)基本持认同观点,某些古籍中也有所体现。《康熙字典》注引《顾氏说略》云:“兽有天禄辟邪,天禄一作天鹿,一作天 。”清刘宝楠于《汉石例》卷二中提及:“鹿与禄古字通,且取其吉也。”对于这些含混不清的记载,学者潘攀和杨岗皆认为鹿形“天禄”和狮形“天禄”应为两种不同的神兽,“麒麟可称为‘天鹿或‘天禄,但‘天禄不可称为麒麟”[14]。当然,这只是针对文献与实物之间的矛盾做出的事后辨析与论证,实际上在民间广泛流传过程中发生的嬗变甚至是各种误读与误用依然非常普遍。西魏文帝元宝炬永陵石兽外形具有牛身、长齿、独角及马蹄形四足等特征,被认为是受到了“麒麟”形象的影响[15],即是类麒麟而非麒麟的“天禄”。与之相隔一百多年的唐顺陵独角兽身如牛,马蹄足,双翼,长尾,学界对其有麒麟、獬豸、天禄等不同的名称考辨。赵克礼认为它继承了永陵石兽的造型风格,当为“天禄”[16],杨岗则判断其应为麒麟[17],类似分歧不另赘引。唐颜师古注《汉书》总结唐及其之前的麒麟形象特征大致为“麋身、牛尾、马足、黄色,圆蹄、一角,角端有肉”。至宋时,麒麟开始有鳞甲,有的身躯甚至衍变成虎狮形。到了明清,有的麒麟头部变为了龙首,形成“龙头、麋身、马蹄、龙麟、狮尾”[18]的形象。动物身体特征的腾挪转移和名称含义的模糊混乱造成了古代神兽形象流变体系的交错纷杂,朱光祖在《天禄辟邪考》书中就曾言:“自齐、梁、唐、宋以来,其名也乱。”

综观各代文献记载以及众多学者的考证研究不难发现,麒麟形象的传承脉络始终没有完全脱离食草动物的主要形体特征,早期为鹿身,后续也有出现牛身、马身等,且头部一直都是“戴肉”独角,名称上则有“天鹿”“天禄”“桃拔”“符拔”等别称。无论是形体还是称谓,麒麟都基本保持着自身独有的形象传延体系。真正产生混乱的是狮形神兽“天禄”的形象。相对于“辟邪”的两角,“天禄”的独角或时而无角会让人将它误认成“符拔”,再加上“天禄”与“天鹿”的名称互通以及后续形体特征的不断衍变,很多地区的神兽形象已经具有了兼融天禄、麒麟及狮子的多重造型元素,称谓也多为麒麟、狮子或貔貅等,甚少再有提及“天禄”和“辟邪”。

造型元素的混用一方面体现了人们对想象性事物的主观把握既有宏观的潮流惯性,也存在个体上的误读与误用。另一方面也说明无论文本层面如何区分各神兽的不同形象和功用,站在实际运用的立场上,人们的选择总是会功利性地倾向于包罗万象的完美整合。瑞兽的外在形象如此,相关的习俗活动也不例外。

据说粤东客家地区在清晚期时盛行麒麟舞,流传范围遍及整个岭南的客家居住区,如以惠州小金口为代表的东江舞麒麟、深圳大船坑舞麒麟、坪山舞麒麟、观澜舞麒麟和东莞樟木头舞麒麟等。[19]《东莞县志》中有载:“元旦至晦,结队鸣征鼓,以纸糊麒麟头,画五采。缝棉被为麟身,两人舞之,舞罢,各演拳棒,曰舞麒麟。”[20]客家传承了早期“麟趾呈祥”“麟吐玉书”之说,麒麟所到之处不仅寓意祥瑞,也暗示有圣贤降临。族人遂将麒麟拟人化,在舞术动作中模仿其起居、梳洗、巡城、采青、吃青、吐青等动作,以展现麒麟降世所带来的祥瑞之气。与此同时,狮舞在广东地区也颇为盛行,梅州一带有狮王、仔狮、狮仙、席狮等。其舞术的核心程式便是“采青”,与麒麟舞中的“采青、吃青、吐青”等大致属于同一个套路,仅动作细节存在些许差异,所以当地也有人将麒麟称为“麒麟狮”。两种武舞都承载有求吉辟邪、子孙繁衍的精神寄望,它们的兴盛期又多有重合,因此麒麟与狮子的形象在客家地区时有整合也实属正常。

通过以上论述,首先可判定的是狮子与书卷的组合装饰造型应当源于“麟吐玉书”的神话传说,于此意义上延伸出的“麒麟送子”的含义则体现在了狮子与玺印的组合装饰之中,寓意子孙兴旺与功名显达。“狮子佩印”之“佩印”,显然为“文德”之意象。

三、围龙屋狮形装饰的图像学意义

狮形装饰可以说是粤东围龙屋建筑装饰的核心装饰图像之一,它位于围龙屋厅堂檐廊入口的轩架之上,镇守着主家迎来送往的“人气关口”。雕梁绣户的檐廊建筑装饰不仅彰显着家族的权威与财势,同时也承载了家族和族群的宏远志向及生存祈愿。

相对于南方其他地区流传的“绣球—崽子”的搭配,围龙屋狮形装饰独特的“戏球—佩印”造型方式所表达的“文武”意象更注重对族人精神品质的彰显。中国自古“以文教佐天下”,教化民众自觉遵守社会道义,维护社会秩序,同时又“以武功戡祸乱”,强调武力在保障国家安定、巩固皇权统治中的作用。这种文武相益、阴阳和谐的国家生存观构筑出一个明晰的人才架构体系,不仅使民众的社会生存诉求有了一定程度的依托,也间接地促成了“狮子戏球”“狮子佩印”等民间装饰题材的兴盛。江淮地区流行的“太师少师”的装饰形态所暗含的寓意诉求在于极致的位高权重,与“狮子戏球”中的狮子所象征的至高武权可形成权位上的相互对应,表露出人在世俗社会中渴望能够位极人臣的现实需求。相较而言,围龙屋中“狮子佩印”装饰形态的寓意更多为“圣贤的降临”,是对“明智”的一种儒道追求。正所谓志在圣贤,胸怀天下,这与客家族群在世人心中所留下的勤俭奋进、守规自律的人文形象是互为照应的。另外,无论是“绣球—崽子”还是“戏球—佩印”,都含有生生不息、家族繁衍兴旺的寓意。“狮子戏球”所象征的武德和权威代表着“阳”,“狮子佩印”源于“麒麟送子”,暗含生命的孕育,代表着“阴”,阴阳调和则为吉、旺。从围龙屋狮形装饰的图像考辨中我们能清晰地感受到深藏于客家族群意识中的对子嗣繁衍的永恒寄望。

(姚琳/华东师范大学美术学院)

注释

[1][美]鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].腾守尧,朱疆源,译.成都:四川人民出版社, 2006:188.

[2]杨瑾.胡人与狮子:图像功能与意义再探讨[J].石河子大学学报(哲学社会科学版), 2016,(01):15-21.

[3]齐东方.虞弘墓人兽搏斗图像及其文化属性[J].文物, 2006,(08):78-84.

[4]同注[3],83页。

[5]邸永强.周易明义[M].北京:九州出版社, 2014:53.

[6]王渊.补服形制研究[D].东华大学博士学位论文,2011.

[7]黎国韬.珠三角地区传统舞蹈研究[M].广州:中山大学出版社, 2016:163-167.

[8]赵尔巽.清史稿 卷一百一 志七十六 乐八[M].柯劭忞,等,编.北京:中华书局,1998:301.

[9]罗明辉.清代宫廷燕乐研究[J].中央音乐学院学报, 1994,(01):56.

[10]陈耀佳,林友标,编著.南狮——民族传统体育运动系列[M].广州:广东科技出版社, 2007:229-230.

[11]邓京.玺印[M].济南:山东美术出版社, 2009:2.

[12]张道一.麒麟送子考索[M].济南:山东美术出版社, 2008:16.

[13]同注[14],22頁。

[14]杨岗.论神兽辟邪与佛教中狮子的关系——从汉元帝渭陵出土的两件玉辟邪谈起[J].秦汉研究,2012:136;潘攀.汉代有角神兽研究[J].秦始皇帝陵博物院,2016:249.

[15]赵克礼.天禄、獬豸、麒麟考辨——从永陵石兽为“天禄”说起[J].文博, 2003,(04):39.

[16]同注[15],40页。

[17]杨岗.唐顺陵独角兽为“麒麟”考辨[J].乾陵文化研究, 2015:361-366.

[18]同注[17]。

[19]冯果山.麒麟舞的起源和发展——以东莞麒麟舞为例[J].美与时代(上), 2018,(05):43.

[20]陈伯陶,重修.东莞县志·第九卷[M].东莞卖麻街养和书局, 1911:268.